神経伝導検査(NCS)は、末梢神経を通過する電気信号の速度や強度を測定し、神経障害の部位や性質を正確に把握するために用いられる検査方法です。

しびれや痛みなどの症状の原因となる病態の特定に役立ち、神経・筋疾患の診断から治療効果の評価まで幅広く活用されています。

本記事では、神経解剖学・電気生理学の基礎、具体的な検査手順、結果の評価方法を多角的に解説し、臨床応用の実際にも触れます。

また、検査の精度を高めるための工夫や注意点も紹介し、より実践的に活用いただくための情報を取りまとめました。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

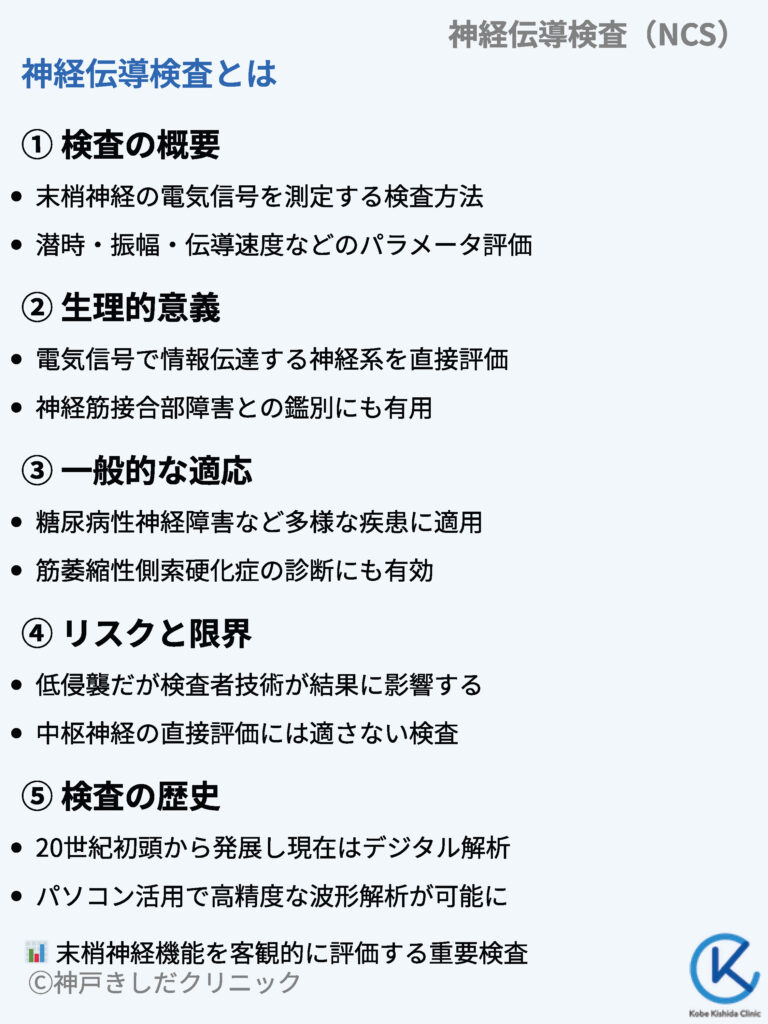

1. 神経伝導検査とは

1.1 検査の概要

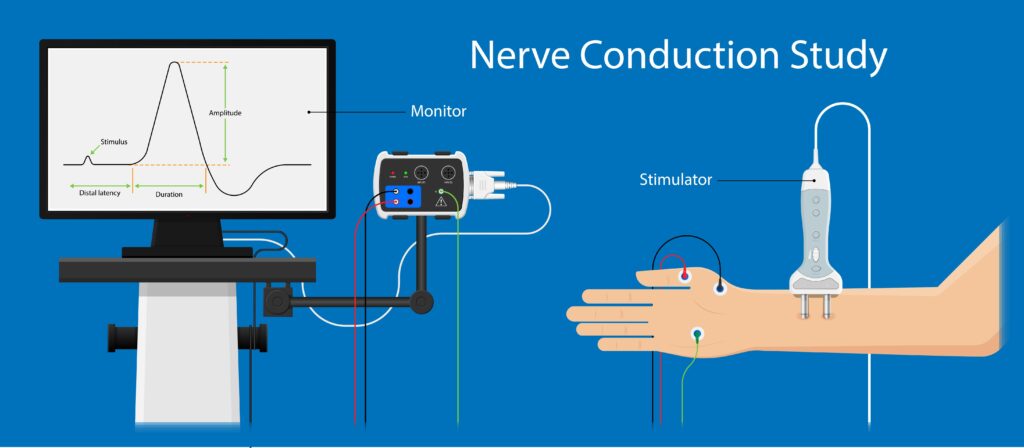

神経伝導検査(Nerve Conduction Study, NCS)は、末梢神経線維に電気的な刺激を与え、その結果生じる活動電位を記録して神経の機能を評価する検査です。

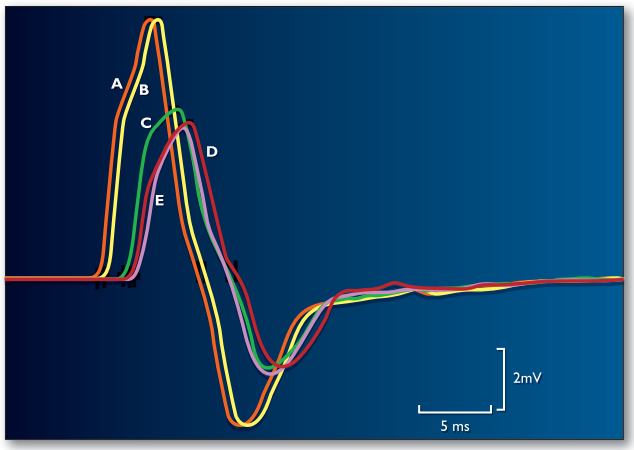

皮膚に電極を装着した状態で神経を刺激すると、筋肉や感覚神経から電気的な反応が得られます。この反応波形を解析し、潜時(刺激から波形が出現するまでの時間)、振幅(信号の大きさ)、伝導速度(電気信号の伝わる速さ)などのパラメータを測定します。

こうした数値をもとに、脱髄や軸索変性、神経の絞扼性病変などを客観的に判断することが可能です。

1.2 生理的意義

神経系は電気信号で情報をやり取りするのが大きな特徴です。

NCSは、その電気信号を直接とらえて評価できる希少な手法で、神経が正常に興奮しているか、あるいは伝導速度に問題がないかなどを定量的に確認できます。

また、神経筋接合部(Neuromuscular Junction)での障害との鑑別にも役立つなど、臨床判断における重要な情報源となっています。

1.3 一般的な適応

NCSは、糖尿病性末梢神経障害、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー、手根管症候群、肘部管症候群、坐骨神経痛など、多岐にわたる疾患の診断や評価に用いられます。

さらに、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や重症筋無力症(MG)のような運動ニューロン病や神経筋接合部疾患の疑いがある場合にも、筋電図検査(EMG)との併用によって、より正確な診断につなげることができます。

1.4 リスクと限界

神経伝導検査は比較的低侵襲であり、大きな副作用はほとんど報告されていませんが、電気刺激による痛みや皮膚電極によるかぶれなどが起こる場合があります。

また、検査者の技術や機器の校正状態が結果に影響するため、熟練度の高いスタッフと適切な環境が必要です。中枢神経(脳や脊髄)に関する病変の直接的な評価には向いていないという限界もあります。

1.5 検査の歴史

神経伝導検査の原型となる研究は20世紀初頭から進められてきましたが、戦後の医療技術の進歩によって検査機器の高性能化やデジタル解析の普及が進み、広く臨床に導入されるようになりました。

現在では、パソコンを使った高精度な波形解析が一般的になり、標準化も進んでいます。

表:神経伝導検査で主に測定するパラメータ

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 潜時(Latency) | 刺激から波形が出現するまでの時間 |

| 振幅(Amplitude) | 活動電位の最大振幅 |

| 伝導速度(Conduction Velocity) | 神経を伝わる信号の速度(m/s) |

| 持続時間(Duration) | 波形が一定以上の振幅を保つ期間 |

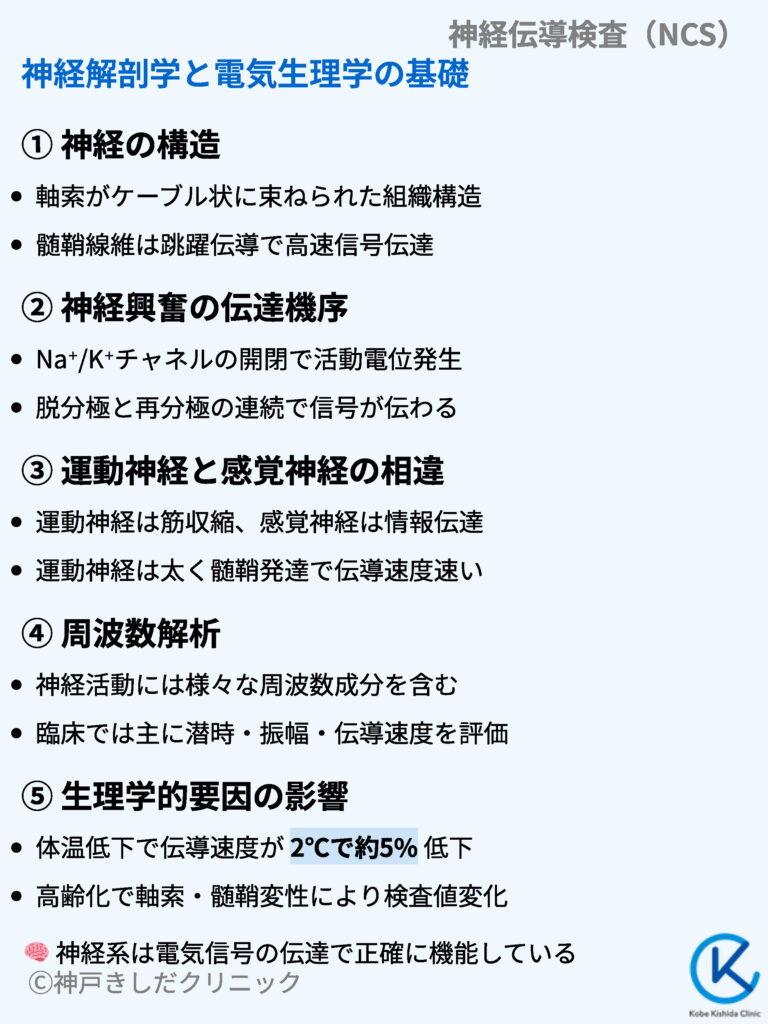

2. 神経解剖学と電気生理学の基礎

2.1 神経の構造

末梢神経は、軸索と呼ばれる突起が多数束ねられたケーブル状の組織です。

ミエリン鞘を持つ髄鞘線維と、ミエリン鞘を持たない無髄線維が混在しており、髄鞘線維は跳躍伝導によって高速に電気信号を伝達します。無髄線維は比較的遅い速度で伝導し、痛覚や温度覚などの感覚に関わる場合が多いです。

2.2 神経興奮の伝達機序

軸索膜の活動電位は、ナトリウムチャネルとカリウムチャネルの透過性変化によって発生します。刺激によって膜電位が閾値を超えるとナトリウムチャネルが開き、ナトリウムイオンが細胞内に流入して脱分極を起こします。

続いて、カリウムチャネルが開いてカリウムイオンが細胞外へ流出し、再分極に向かうことで活動電位は収束します。これが軸索を連続的に伝わることで、末梢から中枢、あるいは中枢から末梢へと信号を運びます。

2.3 運動神経と感覚神経の相違

運動神経は骨格筋を支配し、筋線維を収縮させる役割を担います。一方、感覚神経は皮膚や筋・腱などの受容器からの情報を脊髄や脳へと伝えます。

運動神経は軸索径が太く、ミエリン鞘が発達しているため、感覚神経よりも伝導速度が速い傾向があります。感覚神経には無髄線維も多く、痛覚や温度覚などを伝達します。

2.4 周波数解析

神経活動にはさまざまな周波数成分が含まれています。

理論的には、周波数解析を行うことで病変の部位や状態をより詳細に把握できる可能性がありますが、臨床で日常的に活用されるのは主に潜時、振幅、伝導速度といった指標であり、周波数解析を常に行う施設は多くありません。

2.5 生理学的要因の影響

神経伝導速度や振幅は、体温・年齢・性別などの影響を受けます。皮膚温度が低いとナトリウムチャネルやカリウムチャネルの働きが低下し、伝導速度が遅くなります。

また、高齢になるほど軸索や髄鞘の変性により、検査値に変化が生じる場合があるので、結果を解釈するときにはこれらの要因を考慮する必要があります。

表:生理学的要因と神経伝導速度の変化

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| 体温低下 | 伝導速度の低下、潜時の延長 |

| 高齢化 | 軽度の伝導速度低下、振幅低下の傾向 |

| 性別 | 女性のほうがわずかに速い傾向(個人差あり) |

3. 検査の実際

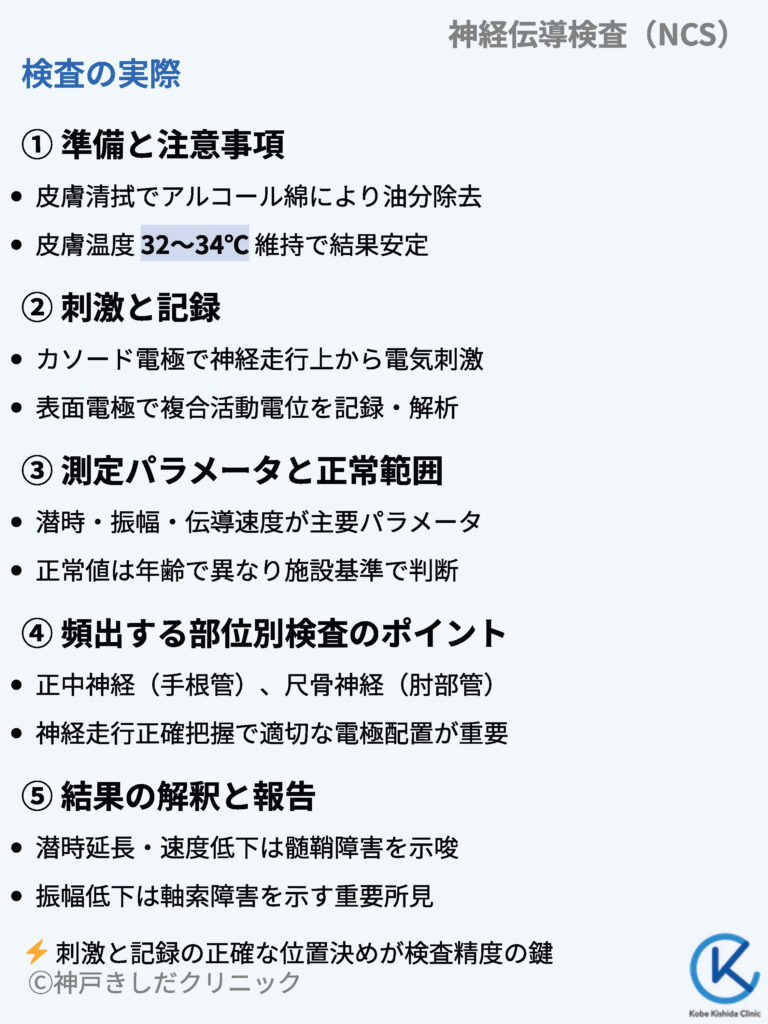

3.1 準備と注意事項

検査前に、受検者の皮膚をアルコール綿などで清拭して油分や汚れを取り除き、電極が正しく装着できるようにします。

金属アクセサリーや湿布など、電気刺激を邪魔する可能性があるものは外すほうが望ましいです。検査室の温度が低すぎたり高すぎたりすると結果に影響が出るため、皮膚温度が32〜34℃くらいになるように配慮する必要があります。

3.2 刺激と記録

通常は、カソード電極を神経の走行に合わせて皮膚上に配置し、アノード電極を近位側(体幹側)に置いて電気刺激を行います。刺激は、神経が最大振幅の応答を示すレベル(過最大刺激)まで強度を高める場合が多いです。

一方、記録側では表面電極または針電極を使って、神経や筋から発生する複合活動電位(Compound Action Potential)を読み取り、その波形を解析装置に表示させて潜時や振幅などを測定します。

3.3 測定パラメータと正常範囲

NCSで確認する主な指標には、潜時、振幅、伝導速度、波形の持続時間などがあります。運動神経では、筋電位が検出されるまでの潜時や、神経長から算出した伝導速度がよく使われます。

感覚神経の場合は、正中神経や尺骨神経などを刺激・記録し、潜時や振幅を評価します。正常値は年齢や施設の基準により多少の差があるため、各施設のプロトコルを参照して異常の有無を判断します。

3.4 頻出する部位別検査のポイント

手根管症候群が疑われる場合は正中神経、肘部管症候群が疑われる場合は尺骨神経の評価が中心です。坐骨神経痛には総腓骨神経や脛骨神経を検査することが効果的です。

また、顔面神経の検査は顔面神経麻痺の診断や回復程度を確認するうえで有用です。神経の走行を正確に把握して刺激や電極配置を行うことが、正しい結果の取得につながります。

3.5 結果の解釈と報告

検査結果を解釈する際、潜時の延長や伝導速度の低下が目立つ場合は髄鞘障害を示唆し、振幅の顕著な低下が軸索障害を示すことが多いです。

髄鞘性か軸索性か、あるいは両方が混在しているかによって疾患の性質や診療方針が変わるため、他の検査(MRIや血液検査など)も含め、総合的な判断を行います。

表:主要な神経と代表的検査部位

| 神経名 | 代表的検査部位例 |

|---|---|

| 正中神経 | 手根管部、手掌部 |

| 尺骨神経 | 肘部管、手背尺側 |

| 橈骨神経 | 上腕~前腕背側 |

| 脛骨神経 | 足底部~足関節 |

| 総腓骨神経 | 腓骨頭周囲 |

4. 臨床応用と症例

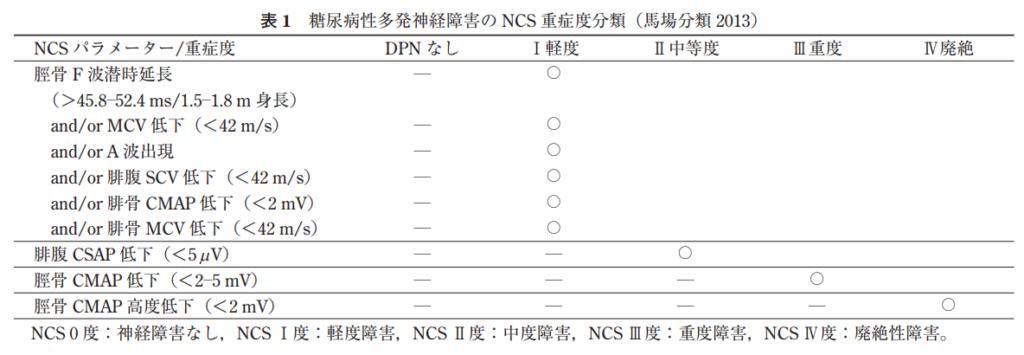

4.1 末梢神経障害のスクリーニング

NCSは、末梢神経のしびれや痛みなどの原因を探る際に、初期段階の検査として広く使われます。

糖尿病性末梢神経障害のように、自覚症状が軽度でも早期に伝導速度や振幅の異常が検出されることがあり、その結果をもとに生活指導や治療計画の立案がしやすくなります。

4.2 神経絞扼性疾患の診断

手根管症候群や肘部管症候群など、神経が圧迫されることで起こる病態の診断では、NCSが欠かせません。

手根管症候群では正中神経の感覚伝導速度や潜時を確認し、他の神経と比較することで病変の特定を行います。臨床的検査(チネル徴候やファーレンテストなど)と組み合わせると、より確実な診断が可能です。

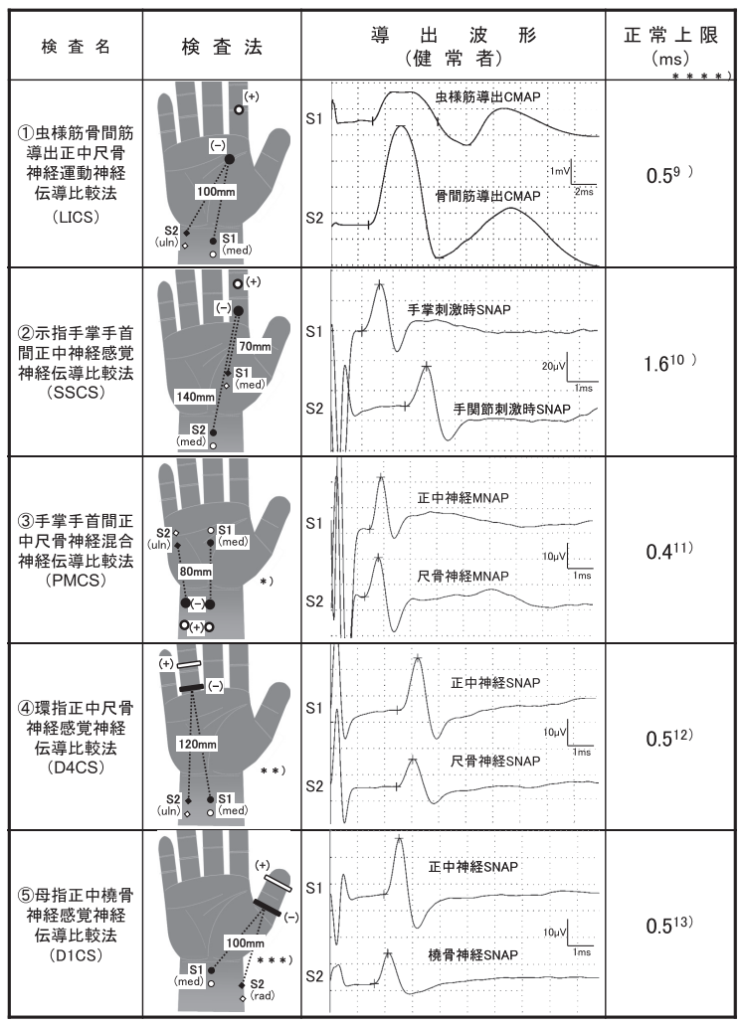

電極記号の意味

(-):記録誘導電極(アクティブ電極)

(+):基準電極(リファレンス電極)

S2:刺激陰極(電気刺激を与える陰極側)

神経の略称

med:正中神経(median nerve)

ulnar:尺骨神経(ulnar nerve)

rad:橈骨神経(radial nerve)

各種活動電位の種類

CMAP(Compound Muscle Action Potential):複合筋活動電位

運動神経の刺激によって筋肉で生じる電位を総合的に捉えたもの

SNAP(Sensory Nerve Action Potential):感覚神経活動電位

感覚神経を刺激した際に得られる電位

MNAP(Mixed Nerve Action Potential):混合神経活動電位

運動・感覚の両成分を含む神経を刺激し得られる電位

測定部位・手技の概要

正中神経や尺骨神経、橈骨神経など、測定する神経ごとに記録電極・刺激電極を置く部位が異なる。

たとえば、正中神経では手関節中央付近や手指の特定部位、尺骨神経では肘部・前腕内側や小指・環指の根元付近などを刺激・記録ポイントとして使う。

(-) 記録電極は目的とする筋肉や神経走行上に置き、(+) 基準電極は近隣の骨上や腱付近など筋電位の影響が少ない場所に置くのが一般的。

目的

末梢神経の伝導速度や振幅、潜時などを評価し、末梢神経障害の有無や重症度、障害部位などを特定する。

疾患例:手根管症候群、尺骨神経障害、橈骨神経麻痺などの診断・評価に用いる。

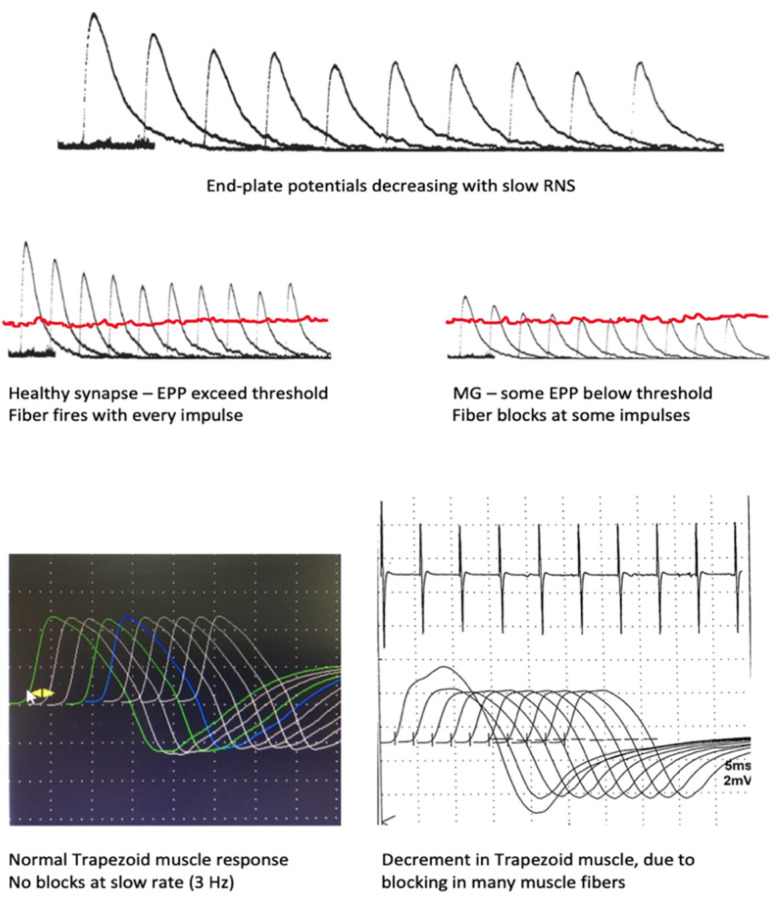

4.3 神経筋接合部疾患の評価

重症筋無力症(MG)などの神経筋接合部疾患を疑う場合は、NCSだけでなく反復刺激検査やEMGと併用すると有用です。

NCS単独では神経筋接合部を直接評価しにくい面があるものの、複数回刺激して筋応答の減衰を確認することでMGなどを示唆する所見が得られることがあります。

所見:「単一筋線維におけるシナプス事象が伝導ブロッキングを引き起こし、複合筋活動電位(CMAP)の減衰を認める。」

4.4 外傷後の神経再生評価

神経の切断や挫滅による損傷後、再建手術や保存療法を行った際に、NCSで神経再生の程度をモニタリングできます。

一定期間ごとに伝導速度や振幅を測定し、神経機能の回復具合を評価することで、リハビリテーションや治療方針を調整しやすくなります。

所見:「圧迫性神経障害による筋力低下は、主に脱髄性伝導ブロックに関連し、インチングテクニックにより正確に局在診断が可能である。本手法では、末梢神経の刺激部位を1インチ刻みで変更し、筋応答を記録する。伝導ブロックが存在する部位では、その部位での刺激により、より遠位部での刺激と比較して、筋応答の振幅が急激に減少し、潜時が延長する。」

4.5 他の検査との併用

CTやMRIなどでは神経や周辺組織の形態を評価できますが、NCSは機能面を直接とらえる検査です。

そのため、筋電図検査(EMG)や画像検査と合わせて評価することで、診断の精度や病変部位の特定がさらに向上します。

表:神経伝導検査と他検査の比較

| 検査名 | 主に評価できる情報 |

|---|---|

| NCS | 末梢神経の伝導速度・振幅などの機能面 |

| EMG | 筋活動や単位活動電位の異常など |

| MRI | 軟部組織や神経構造など形態的変化 |

| CT | 骨や硬組織の形態的評価 |

| 超音波 | 神経・筋肉の動態観察 |

5. 検査結果の精度と向上策

5.1 機器と電極の選択

刺激電極や記録電極のタイプや材質、配置の方法によって測定精度は左右されます。電極がしっかり密着していないとアーチファクト(ノイズ)が混入し、正確な潜時や振幅が得られない可能性があります。

使い捨て電極か再利用型電極かは、衛生面やコスト面を考慮して選ぶとよいでしょう。

5.2 検査者の技術と検査環境

NCSは検査者の熟練度が結果に影響しやすい検査です。電極の貼り方や刺激強度の設定、ノイズ除去の手順など、正確かつ一定の手技が求められます。

検査室の温度管理や照明、受検者の体勢も結果に関わるため、施設内で標準プロトコルを定めることが大切です。

5.3 内部変動要因の排除

体温や血行動態、飲食習慣などが神経伝導に影響を与える場合があります。検査前にはアルコールやカフェイン、喫煙などを控えてもらうよう依頼すると、より安定した結果が得られます。

病棟などで検査を行う場合も、リラックスできる環境づくりに配慮し、できるだけ変動要因を減らすことが望ましいです。

5.4 反復測定と平均化

単回の刺激による測定では、一時的なノイズが大きく影響する可能性があります。そのため、複数回の刺激を行い、得られた波形を平均化して解析するのが一般的です。

デジタル技術の進歩により、高速でノイズ除去や平均処理が可能となり、検査の信頼性と効率が高まっています。

5.5 経時的評価の重要性

単回の検査結果だけでなく、治療前後や一定期間ごとに検査を行うことで、病態の進行度や回復傾向を追跡しやすくなります。

急性期の炎症性疾患であれば、治療効果を早い段階で評価する指標になり、慢性期疾患でも進行度の把握に役立ちます。定期的に検査結果を蓄積しておくと、より高度な判断が可能になります。

表:神経伝導検査の精度向上に寄与する要因

| 要因 | 具体例 |

|---|---|

| 刺激条件の最適化 | 過最大刺激の設定、電極間距離の確認など |

| 平均化処理の実施 | ノイズ除去、S/N比の向上 |

| 検査環境の整備 | 温度管理、静音環境の確保 |

| 検査者のトレーニング | 標準プロトコルの浸透、定期的な技術研修 |

6. 今後の展望とまとめ

6.1 技術革新とモバイル化

最近は検査機器の小型化やワイヤレス化が進み、ベッドサイドや在宅医療でも神経伝導検査を実施できる可能性が高まっています。

携帯型デバイスとクラウドデータの連携により、離れた場所の医療従事者同士で結果を共有したり、リモートで診断をサポートしたりと、新たな医療サービスの形が期待されています。

6.2 AI解析との融合

波形解析や診断支援にAI技術を取り入れる研究も進んでいます。

大量の検査データを学習させることで、微妙な変化や病型別の特徴をより正確に捉えられるようになると見込まれており、早期病変の発見や治療効果判定の精度向上につながると考えられています。

6.3 多施設共同研究と標準化

施設間での検査手順や解析基準には若干の差があるのが現状です。

学会や研究機関による多施設共同研究や大規模データベースの構築が進むことで、検査の標準化や大規模統計による信頼性の高い基準値の設定などがさらに促進されるでしょう。

6.4 教育と普及

医師だけでなく、検査技師、看護師、リハビリスタッフなどが補助的に検査を行うケースも増えているため、神経伝導検査に関する基礎的な知識や技術を習得できる環境づくりが重要です。

オンライン講座や実技シミュレーターを活用した研修の普及は、今後の検査精度や医療の質の向上に大きく寄与すると期待されます。

6.5 まとめ

神経伝導検査は、末梢神経の機能を客観的に評価するために欠かせない検査であり、日常の診療から専門的な高度医療の現場にまで幅広く活用されています。

今後は機器のモバイル化やAI解析の普及が進み、より迅速かつ正確な診断と治療が可能になるでしょう。とはいえ、検査結果には体温や検査者の熟練度など多くの要因が影響するため、プロトコルの徹底と適切な解釈が欠かせません。

本記事で紹介した内容を参考に、多職種が連携して安全かつ正確な神経伝導検査を行い、より質の高い医療サービスを提供していただければ幸いです。

表:神経伝導検査の今後の方向性

| 項目 | 期待される展望 |

|---|---|

| 機器のモバイル化 | ベッドサイドや在宅での検査、データのクラウド共有 |

| AIによる解析支援 | 微妙な異常パターンの早期検出、誤診のリスク軽減 |

| 標準化の推進 | 多施設共同研究による評価基準や手法の統一 |

| 教育体制の充実 | オンライン研修や実技シミュレーターの普及 |

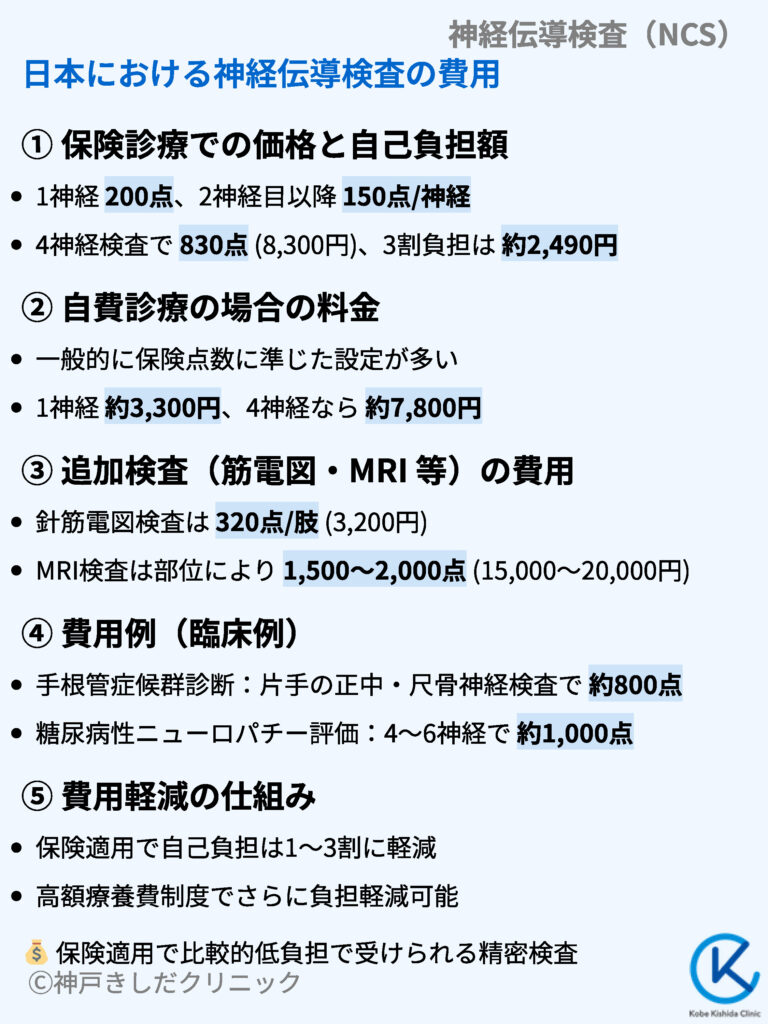

日本における神経伝導検査の費用

1. 保険診療での価格と自己負担額

日本では神経伝導検査は「誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む)」として保険点数表に基づき算定されます。

- 基本点数の算定

- 1神経あたり200点が基本となり、2神経目以降は1神経につき150点を加算。

- 加算は最大1050点までと定められています。

- さらに、電気生理検査全体の解析・判断に対して、神経・筋検査判断料として180点が別途加算されます(一連の検査につき1回のみ)。

- 費用例(1点=10円換算)

- 単一神経の伝導検査(例:正中神経のみ):

200点+判断料180点=計380点(約3,800円相当)。

一般被保険者(3割負担)の場合、自己負担は約1,140円。 - 複数神経の検査(例:左右の正中神経と尺骨神経(感覚・運動)=計4神経の場合):

200点+(3神経×150点)=650点、判断料180点と合わせ計830点(約8,300円相当)。

3割負担の場合、自己負担は約2,490円(1割負担なら約830円)。 - 最大例(多数神経検査:例として8神経以上の場合):

200点+(7神経×150点)=1,250点(加算上限適用)、判断料180点で合計1,430点(約14,300円相当)。

3割負担の場合、自己負担は約4,290円。

- 単一神経の伝導検査(例:正中神経のみ):

- 臨床例

- 絞扼性ニューロパチーの診断目的で片手の正中・尺骨神経(感覚+運動)を調べるケースでは約800点前後。

- 糖尿病性ニューロパチー評価で左右計4〜6神経を調べる場合は約1,000点前後となることが多く、患者負担は概ね1,000〜3,000円台となります。

- 筋電図や誘発筋電図を組み合わせる場合も、上記点数を組み合わせて算定されます。

例:「右上肢の筋電図検査(320点)+正中神経伝導検査1神経(200点)+判断料(180点)」で合計700点となります。

2. 自費診療の場合の料金

神経伝導検査は原則として保険適用内で実施されますが、健康診断オプションや未承認の特殊検査として自費診療となる場合があります。

自費の場合、料金は各医療機関が設定しており、多くは上記保険点数に基づく換算額に準じ、全国平均として大きな差はありません。

例)ある病院では、神経伝導検査1神経が約3,300円、4神経で約7,800円と案内。

別のクリニックでは、検査費用(自己負担100%)が施行神経数に応じて約9,800円〜17,800円の範囲。

(一般的な3割負担なら約2,940〜5,340円に相当)

地域や施設による違いは小さく、検査範囲(調べる神経本数)により費用が決まる仕組みです。

ただし、医療機関によっては初診料や予約料、特別な設備使用料が別途かかる場合や、自由診療では消費税が加算される点に留意が必要です。

総じて、自費で神経伝導検査を受ける場合の費用は数万円未満(概ね1〜2万円程度)となり、保険診療時の自己負担額と大きな差異は生じません。

3. 追加検査(筋電図・MRI 等)の費用

- 針筋電図検査(EMG)

- 保険点数は基本320点(約3,200円)と定められています。

- 針筋電図は「1肢につき」(または1筋につき)320点とされ、上肢の特定の筋を1〜2筋検査する場合、320〜640点が加算されます。

- 患者負担3割の場合、1筋あたり約960円の自己負担となります。

- 神経伝導検査(NCS)とEMGを両方行った場合、判断料はまとめて1回分(180点)のみ算定されます。

- MRI検査

- 病変の部位確認や鑑別のためにMRI検査が追加される場合があります。

- MRI撮影料は部位や造影の有無により異なり、一般的には約1,500〜2,000点(約15,000〜20,000円)が目安です。

- 例として、頭部MRI(非造影)は約19,000円、造影ありの場合は約28,000円となるケースがあり、3割負担の場合はそれぞれ約5,700円と8,400円となります。

- 末梢神経障害の原因検索で頚椎MRIや腰椎MRIを行う場合も、同様の費用が追加されます。

- 超音波検査(エコー)

- 神経伝導検査専用の保険点数はありませんが、筋骨格系超音波検査として算定されます。

- 例:手根管エコーは検査料が約3,000円前後で、3割負担の場合は約900円程度となる施設もあります。

なお、上記の価格は2025年2月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上