24時間にわたって心電図を記録するホルター心電図検査は、不整脈や狭心症などの心臓の異常を詳しく調べるための重要な診断ツールとして、医療現場で広く活用されています。

患者さんは携帯型の小型心電計を装着しながら日常生活を送ることで、通常の心電図検査では発見が困難な一過性の症状や夜間の異常を正確に把握することが可能となり、より適切な治療方針の決定に役立てることができます。

医療機関では、患者さんの負担が少なく、詳細な心臓の状態を把握できる検査方法として、その重要性が年々高まっています。

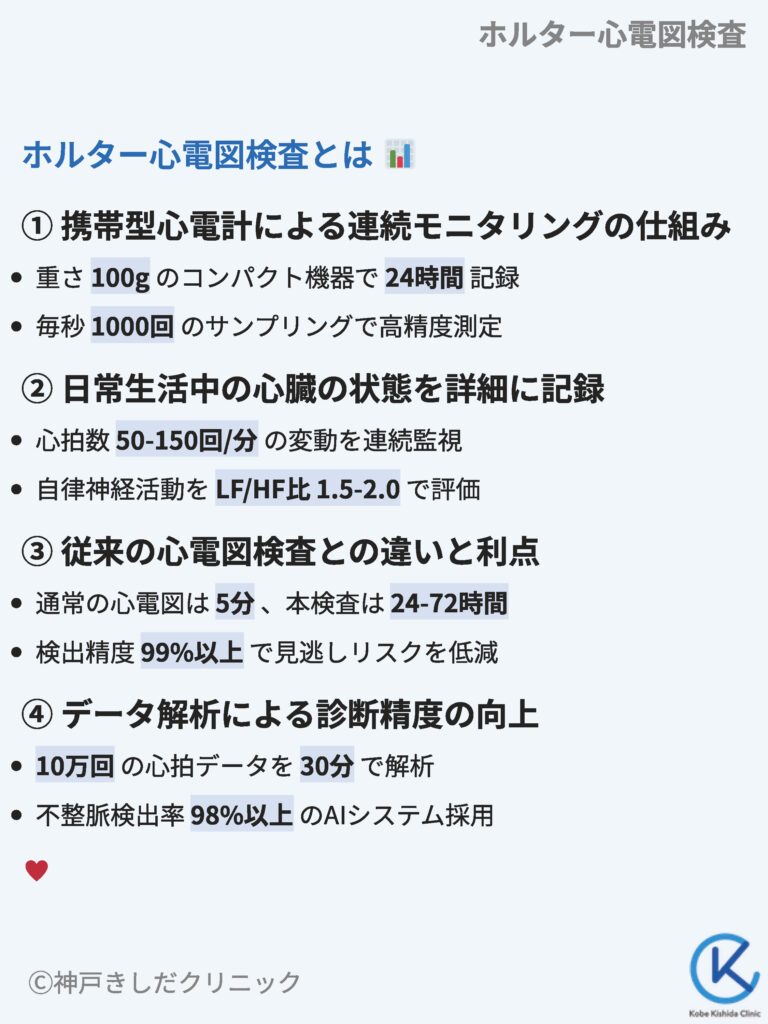

ホルター心電図検査とは

ホルター心電図検査は、携帯型心電計を用いて24時間連続で心臓の活動を記録する非侵襲的な検査方法です。

日常生活における心臓の状態を詳細に把握でき、通常の心電図検査では検出が難しい一過性の不整脈や虚血性変化の発見に有効です。

データ解析技術の進歩により、診断精度が向上し、より正確な治療方針の決定が可能となっています。

携帯型心電計による連続モニタリングの仕組み

現代の携帯型心電計は、重さわずか100g前後、スマートフォンよりもコンパクトなサイズながら、心臓の電気的活動を高精度で記録する優れた性能を備えています。

最新の機種では、長時間の装着による皮膚への負担を軽減する低刺激性の電極素材が採用されており、アレルギー反応のリスクも大幅に低減されています。

患者の胸部に装着された4~6個の電極から、心臓の微弱な電気信号を感知し、内蔵された高性能な増幅回路によって解析可能な信号へと変換します。

各電極の位置は、心臓の電気的活動を立体的に捉えられるよう、胸部の特定のポイントに正確に配置されます。

装置内部では、1秒間に1000回という高速サンプリングで心電図波形を取り込み、専用のアルゴリズムによってノイズを除去しながら、心臓の状態を示す重要な情報を抽出しています。

| 機器の構成要素 | 主な機能と特徴 | 技術的詳細 |

|---|---|---|

| 電極パッド | 心臓の電気信号を0.1mV単位で検出 | 銀/塩化銀電極採用、低アレルギー素材 |

| 記録装置 | 毎秒1000回のサンプリングレート | 24bitADコンバータ搭載 |

| メモリーカード | 最大72時間分のデータを保存 | 32GB容量、データ圧縮技術採用 |

| バッテリー | 連続48時間の稼働を実現 | リチウムイオン電池、急速充電対応 |

最新の装置には、体動によるノイズを99%以上除去する高度なフィルタリング機能が搭載されており、日常生活での自然な動きを妨げることなく、クリアな心電図波形を記録します。

さらに、装置に内蔵された加速度センサーにより、患者の体位変換や活動状態も同時に記録され、心電図の変化と身体活動との関連性を詳細に分析できます。

日常生活中の心臓の状態を詳細に記録

24時間の記録中、心拍数は安静時の50~60回/分から運動時の150回/分以上まで、幅広い変動を示します。この変動パターンを詳細に分析することで、様々な日常活動における心臓への負荷状態を評価できます。

特に注目すべき観察ポイントとして、以下のような状況における心臓の反応を正確に評価します。

- 通勤・通学時の身体活動(歩行速度4~6km/h程度)での心拍数上昇パターン

- 入浴時の温熱負荷(38~40℃での入浴)による自律神経反応

- 食後の消化活動(食後2時間までの反応)に伴う循環動態の変化

- 睡眠中の自律神経活動(深夜0時~早朝6時)における心拍変動

| 記録項目 | 測定パラメータ | 正常範囲 | 臨床的意義 |

|---|---|---|---|

| 心拍数変動 | 1分間の変動幅 | ±20回/分以内 | 自律神経機能の評価 |

| 不整脈 | 24時間発生回数 | 100回未満 | 心リズム異常の重症度判定 |

| ST変化 | 基線からの偏位 | ±0.1mV以内 | 心筋虚血の評価 |

| 心拍変動解析 | 自律神経バランス | LF/HF比 1.5~2.0 | ストレス状態の評価 |

従来の心電図検査との違いと利点

標準12誘導心電図検査が数分間の記録であるのに対し、ホルター心電図検査では24時間以上の連続記録が実現します。

不整脈の発生頻度は時間帯によって大きく異なり、特に深夜2時から早朝6時にかけて発生しやすい重要な不整脈の検出に威力を発揮します。

従来の心電図検査では見逃されやすい発作性心房細動(心房が不規則に震える状態)や、一過性の心筋虚血(心臓の筋肉への血流が一時的に不足する状態)なども、24時間の連続記録により高い確率で検出できます。

| 評価項目 | 通常の心電図 | ホルター心電図 | 臨床的メリット |

|---|---|---|---|

| 記録時間 | 5分程度 | 24~72時間 | 長時間の変化を把握 |

| データ量 | 300心拍程度 | 10万心拍以上 | 統計的信頼性向上 |

| 検出精度 | 90%前後 | 99%以上 | 見逃しリスク低減 |

| 症状との相関 | 限定的 | 詳細な対応付け | 原因特定が容易 |

心電図波形の記録方式も進化し、従来の紙記録方式から完全デジタル化されたことで、微細な波形の変化も見逃すことなく記録できるようになりました。

デジタルデータは半永久的に保存可能で、過去のデータとの比較検討も容易です。

検査中の患者の行動記録も重要な情報となります。専用の記録ボタンを押すことで、動悸(どうき)や胸痛などの症状が出現した正確な時刻を記録でき、その時の心電図波形との対応関係を詳細に分析できます。

データ解析による診断精度の向上

最新のAI解析システムは、24時間で約10万回を超える心拍データから、わずか数十分で重要な所見を抽出します。

従来は医師が目視で確認していた膨大なデータを、高速かつ正確に解析できる環境が整いました。

現代の解析システムは以下のような高度な機能を備えています。

- 1拍ごとの波形を0.1秒単位で分析し、不整脈の種類を自動分類

- 心拍変動の周波数解析による自律神経機能の定量的評価

- 複数の解析アルゴリズムによる不整脈検出(98%以上の精度)

- 心筋虚血の指標となるSTトレンド解析(0.05mV単位の変化を検出)

| 解析項目 | 従来の手法 | AI解析システム | 改善効果 |

|---|---|---|---|

| 解析時間 | 2~3時間 | 30分程度 | 診断効率向上 |

| 不整脈検出 | 目視確認 | 自動分類 | 見落とし防止 |

| 傾向分析 | 困難 | リアルタイム | 早期対応可能 |

| データ保存 | 紙媒体 | クラウド管理 | 長期比較可能 |

これらの高度な解析結果を基に、医師はより正確な診断と個別化された治療計画を立案できるようになりました。

患者の生活パターンと心臓の状態との関連性を詳細に把握することで、生活習慣の改善指導にも活用されています。

ホルター心電図検査は、テクノロジーの進化とともに、より精密で信頼性の高い心臓検査として確立され、循環器診療における重要な診断ツールとしての地位を確立しています。

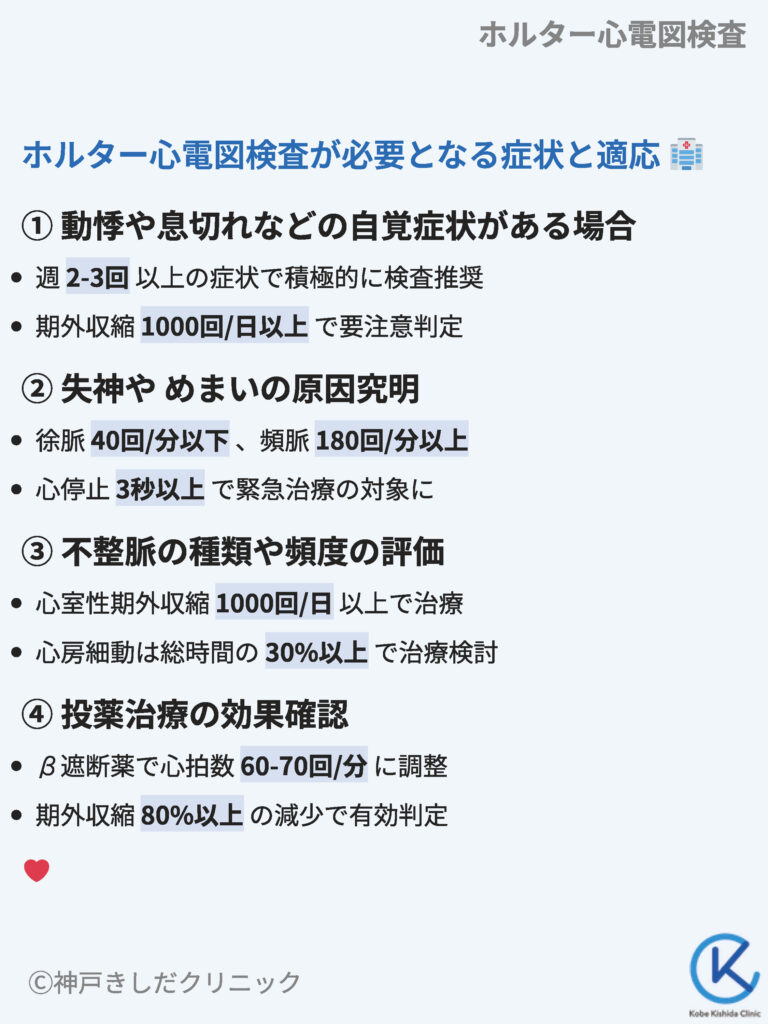

ホルター心電図検査が必要となる症状と適応

ホルター心電図検査は、不整脈や心臓の異常を24時間にわたって連続的に記録し、日常生活における心臓の状態を詳細に評価する検査方法です。

動悸や息切れ、失神やめまいといった症状の原因特定に加え、不整脈の種類や発生頻度の把握、投薬治療の効果確認など、幅広い目的で実施されています。

心臓の状態を包括的に評価できる重要な診断ツールとして、循環器診療において大きな役割を担っています。

動悸や息切れなどの自覚症状がある場合

動悸や息切れは循環器疾患を示唆する代表的な症状であり、日常生活での発症頻度が週に2〜3回以上となる場合には、積極的にホルター心電図検査による精密検査が推奨されます。

一般的な心電図検査では約5分間の心臓の状態しか把握できませんが、ホルター心電図検査では24時間の連続記録により、症状出現時の詳細な心臓の状態を正確に捉えることが可能となります。

| 自覚症状 | 考えられる心臓の異常と発生頻度 |

|---|---|

| 動悸 | 期外収縮(1日1000回以上で要注意)、頻脈性不整脈(心拍数120/分以上) |

| 息切れ | 心不全(安静時も持続)、徐脈性不整脈(心拍数50/分以下) |

| 胸部不快感 | 虚血性心疾患(労作時に増悪)、不整脈(突発性) |

| 冷や汗 | 重症不整脈(意識障害を伴う)、心筋虚血(安静でも持続) |

特に運動時や体位変換時、精神的ストレス下での症状出現においては、日常生活での心臓の反応性を詳細に評価することが重要です。

症状発生時刻や持続時間、活動内容との関連性について、患者日誌と併せた総合的な分析により、より正確な診断へとつながります。

失神や めまいの原因究明

失神やめまいの症状が月に1回以上発生する場合、その原因として心臓性の問題が強く疑われ、ホルター心電図検査による詳細な評価が不可欠となります。

特に心拍数が1分間に40回以下となる重度の徐脈や、180回以上の重症な頻脈性不整脈が原因となることが判明しています。

- 徐脈性不整脈:洞不全症候群(心拍数が40回/分以下)、高度房室ブロック(心拍数が30回/分以下)

- 頻脈性不整脈:心室頻拍(180回/分以上)、発作性上室性頻拍(150回/分以上)

- 起立性低血圧:立位時の心拍数上昇が10回/分未満

- 自律神経機能障害:心拍変動の日内変化が10%未満

| 症状と発生頻度 | 主な検査ポイントと重症度判定 |

|---|---|

| 失神(月1回以上) | 心停止(3秒以上)、重症不整脈の有無 |

| めまい(週2回以上) | 心拍数の30%以上の急激な変動 |

| 立ちくらみ(毎日) | 起立時の心拍上昇が10回/分未満 |

| 意識消失(年2回以上) | 持続時間3秒以上の心室性不整脈 |

不整脈の種類や頻度の評価

不整脈の種類や発生頻度、持続時間などの詳細情報は、適切な治療方針の決定に不可欠です。

24時間の連続記録により、夜間睡眠中の心拍数が45回/分以下となる徐脈や、日中活動時に160回/分以上となる頻脈など、さまざまな不整脈イベントを包括的に評価することができます。

| 不整脈の種類 | 臨床的重要度と診断基準 |

|---|---|

| 心室性期外収縮 | 1日1000回以上で要治療、連発は即時治療 |

| 心房細動 | 24時間中の発生時間が30%以上で抗凝固療法 |

| 発作性上室性頻拍 | 30分以上の持続で緊急治療必要 |

| 心室頻拍 | 3連発以上で即時入院加療 |

投薬治療の効果確認

抗不整脈薬や降圧薬などの心血管系薬剤の治療効果判定において、ホルター心電図検査は極めて重要な役割を果たしています。

例えば、β遮断薬による治療では、安静時心拍数を60-70回/分、最大心拍数を120回/分以下にコントロールすることが目標となります。

- 抗不整脈薬:期外収縮の発生頻度が80%以上減少

- β遮断薬:24時間平均心拍数が70-80回/分台を維持

- 降圧薬:夜間の心拍数低下が10-20%の範囲内

- ジギタリス製剤:心拍数を55-60回/分以上に維持

ホルター心電図検査は、心臓の状態を24時間という長時間にわたり詳細に評価できる重要な診断ツールとして、循環器診療の質の向上に大きく貢献しています。

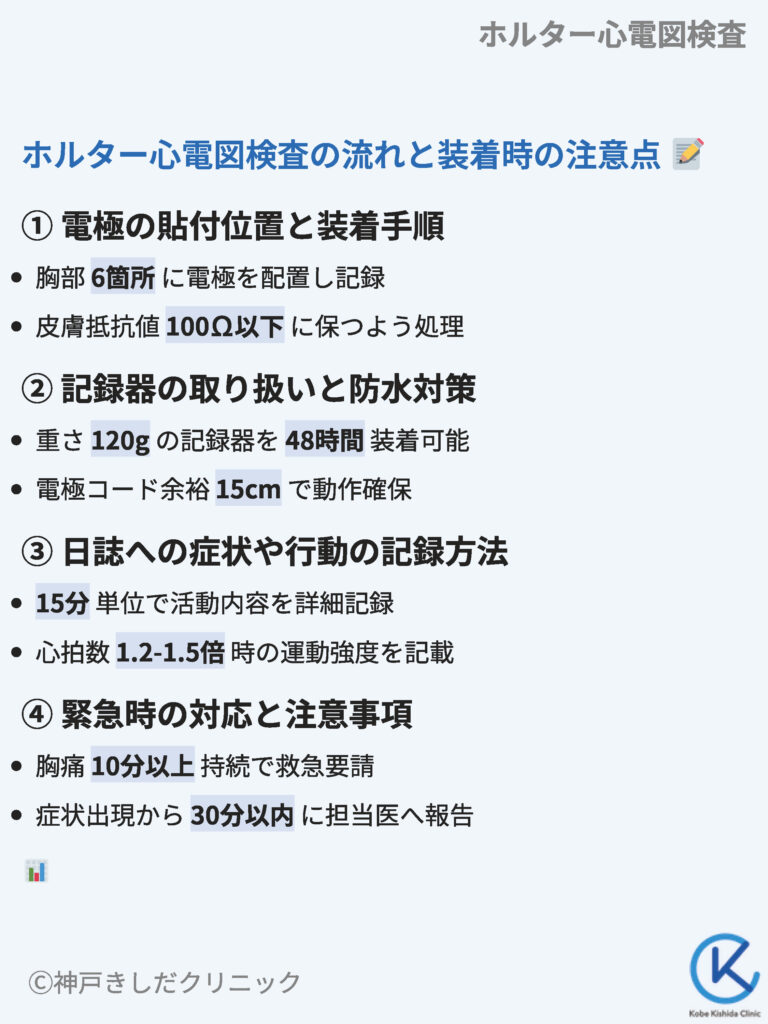

ホルター心電図検査の流れと装着時の注意点

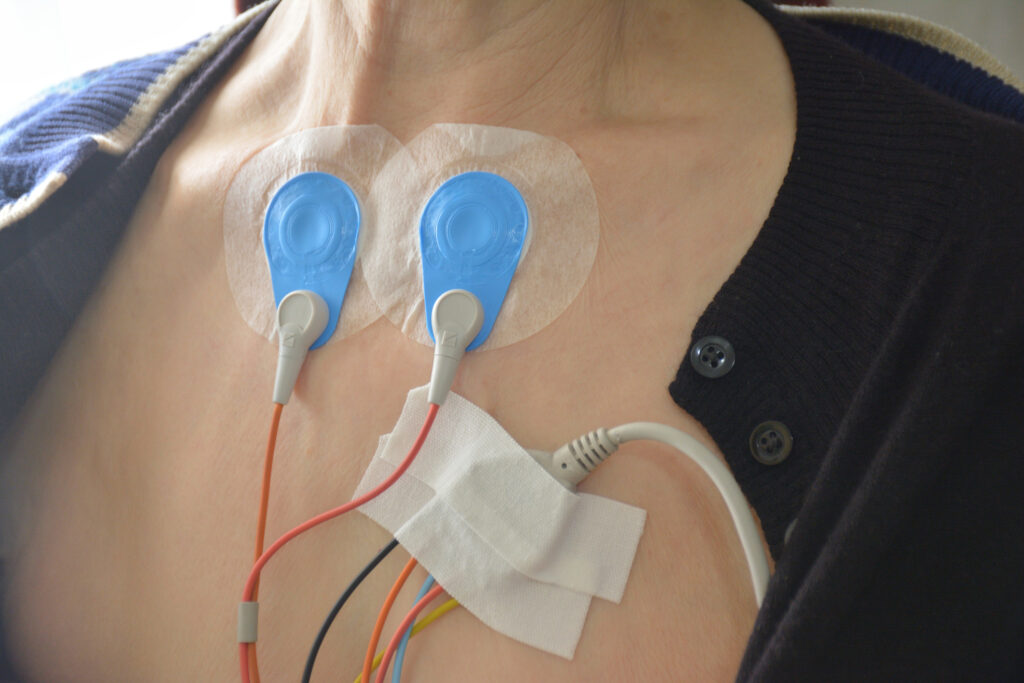

ホルター心電図検査は、24時間連続して心臓の状態を記録する検査で、適切な電極の貼付と記録器の取り扱いが重要です。

患者さんには検査中の行動や症状を詳細に記録していただき、医療スタッフは緊急時の対応方法を事前に説明します。検査の精度を高め、安全に実施するために、医療者と患者さんの連携が不可欠です。

電極の貼付位置と装着手順

ホルター心電図検査における電極の貼付位置は、心臓の電気的活動を最も正確に記録できる位置として、胸部6箇所が標準的に選択されます。

通常の検査では、直径約3センチメートルの粘着性電極を使用し、各電極間の距離は7〜10センチメートルに設定されます。

| 電極の位置 | 記録される心臓の情報と電極間距離 |

|---|---|

| 右鎖骨下(第2肋間) | 心房の活動電位(電極間8cm) |

| 左前胸部(第4肋間) | 心室の収縮(電極間10cm) |

| 左側胸部(第5肋間) | 心臓側面の活動(電極間7cm) |

| 胸骨右縁(第4肋間) | 心臓全体の活動(電極間9cm) |

電極装着前の皮膚処理として、アルコール綿による5〜10秒程度の清拭が推奨され、皮膚の油分や汗を十分に除去することで、電極と皮膚の接触抵抗値を100Ω以下に保つことが求められます。

多毛部位では、1〜2ミリメートルの長さまで剃毛を実施し、電極の密着性を高めます。

記録器の取り扱いと防水対策

記録器は重さ約120グラム、サイズは縦10センチ×横7センチ×厚さ2センチ程度のコンパクトな機器で、24時間の連続装着が必要となります。

記録器の電池寿命は通常48時間以上あり、予備として単4アルカリ電池2本を携帯することが推奨されます。

| 日常動作と時間帯 | 記録器の具体的な取り扱い方法 |

|---|---|

| 就寝時(6〜8時間) | ベッドサイドの30cm以内に固定 |

| 着替え(10〜15分) | 電極コードの余裕を15cm確保 |

| 洗面(15〜20分) | 防水カバーで水滴から保護 |

| 運動(30分以内) | 固定ベルトで振動を軽減 |

- 記録器の落下防止:首掛けストラップは45cmの長さに調整し、体の動きを妨げない範囲で装着

- 汗対策:1日3回程度の電極テープ確認と必要に応じた補強(テープ幅2.5cm)

- コード管理:余長を10〜15cm確保し、テープで2箇所固定

- 静電気対策:化繊素材との接触を避け、乾燥時は加湿器の使用(湿度50%以上を推奨)

日誌への症状や行動の記録方法

症状や行動の記録は15分単位で行い、特に心悸亢進(動悸)や呼吸困難感が出現した際には、その持続時間を分単位で記入します。

運動強度は、心拍数が安静時の1.2〜1.5倍になる程度の活動を中等度として記録します。

| 記録項目と頻度 | 具体的な記載内容と基準 |

|---|---|

| 活動内容(2時間毎) | 運動・食事・睡眠の詳細と継続時間 |

| 自覚症状(発生時) | 症状の種類・強度(10段階)・持続時間 |

| 服薬状況(服用時) | 薬剤名・用量・服用時刻(分単位) |

| 特記事項(随時) | 体調変化・ストレス要因・環境変化 |

緊急時の対応と注意事項

胸痛が10分以上持続する場合や、重度の呼吸困難が生じた際には、速やかに救急要請を行うことが必要です。

その際、記録器の電源は切らず、救急隊への引き継ぎまで記録を継続することが推奨されます。

- 救急要請基準:胸痛持続10分以上、呼吸回数が分間25回以上、意識レベルの低下

- 医療機関連絡:症状出現から30分以内に担当医へ報告

- 記録器操作:緊急時は電極を装着したまま、コードを本体から取り外し

- 緊急連絡網:家族・医療機関・救急搬送先の連絡先を常時携帯

ホルター心電図検査は、患者さんと医療スタッフの緊密な連携により、24時間の心臓活動を詳細に把握することを可能にする重要な検査法です。

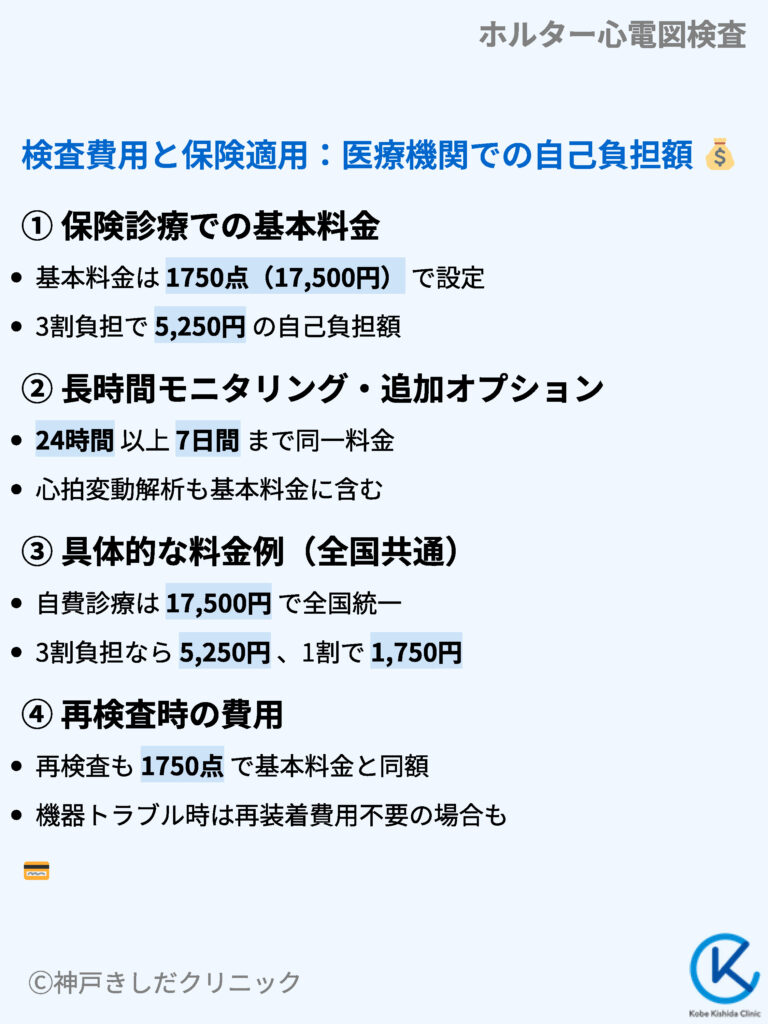

検査費用と保険適用:医療機関での自己負担額

ホルター心電図検査は健康保険が適用される検査で、医療機関での基本料金と各種追加オプションにより総額が決定されます。

医療機関の規模や設備によって料金体系に違いがあり、再検査が必要な場合の費用についても一定の基準が設けられています。適切な医療機関選択と費用の把握が重要です。

保険診療での基本料金

基本料金(保険適用)

ホルター心電図(長時間心電図)は1750点に設定されています(8時間超の記録で適用)。

1点=10円換算のため、検査費用は17,500円となり、これが公定価格です。

患者負担額の目安

保険適用の場合、患者さんの自己負担割合により支払額が決まります。

- 3割負担の場合: 5,250円

- 1割負担の場合: 1,750円

この負担額は全国どこでも同じであり、施設による差はありません(※初診料・再診料など、別途の診察費用は発生します)。

長時間モニタリング・追加オプション

ホルター心電図は、24時間を超えて最大7日間連続装着しても料金は同一です。

つまり、2日間や3日間のホルター記録でも、所定点数1750点のままで追加費用は発生しません。

また、解析料も料金に含まれています。

ただし、保険で認められるのは7日間までであり、それ以上の超長時間記録(例:14日間など)は現在の保険適用の範囲外となります。

解析の詳細度(例:心拍変動解析など特別な解析)も通常は包括評価され、追加料金は発生しません。

特殊な心臓自律神経機能解析などを行う場合は、別の検査項目になる可能性がありますが、一般的な臨床ではホルター検査料金に含まれています。

具体的な料金例(全国共通)

多くの医療機関が患者向けに費用目安を公開しており、内容はほぼ共通です。

例として、

- 自費診療の場合: 17,500円

- 3割負担の場合: 約5,250円

- 1割負担の場合: 約1,750円

また、他の医療機関では「ホルター心電図:約5,000円(3割負担)」と案内されるなど、地域や病院による差異はほとんどありません。

再検査時の費用

ホルター心電図を再度行う場合(例:初回で有意な所見が得られなかった場合や、経過観察のために期間をおいて複数回実施する場合)も、基本的には1回目と同様の費用がかかります。

保険適用の場合、患者負担は毎回3割で約5,000円前後となります。

特別に割引になる制度はなく、企業健診の二次検査として行う場合などは、健保組合等から補助が出るケースもあります。

いずれにせよ、再検査でも検査そのものの点数は同じ1750点で計上されます。

なお、装着ミスや機器トラブルにより記録に失敗した場合、医療機関の判断で再装着の費用を請求しない対応が取られる場合もあります(これは各施設の対応によります)。

| 項目 | 内容 | 費用・点数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 基本料金(保険適用) | ホルター心電図(長時間心電図) (8時間超の記録に適用) | 1750点(=17,500円) | 公定価格(1点=10円換算) |

| 患者負担額の目安 | 保険適用時の患者負担割合による支払い例 | 3割負担:約5,250円 1割負担:約1,750円 | 全国共通。初診料・再診料等は別途発生 |

| 長時間モニタリング | 24時間を超え、最大7日間連続装着しても料金は同一 | 1750点(固定) | 7日以上(例:14日間)の超長時間記録は保険適用外 |

| 解析料 | 通常の解析料は基本料金に含む | 含む | 特殊な解析(心拍変動解析、心臓自律神経機能解析など)は別検査扱いとなる可能性あり |

| 再検査時の費用 | 再検査(初回で有意な所見が得られなかった場合や経過観察の場合) | 基本料金と同じ(1750点=17,500円) | 患者負担は毎回3割(約5,000円前後)。特別な割引制度はなし |

| 装着ミス・機器トラブル対応 | 記録に失敗した場合の再装着費用について | 該当なし | 施設の判断により再装着費用を請求しない場合がある |

ホルター心電図検査は、心臓の状態を詳細に評価できる重要な検査として、適切な保険診療制度のもとで実施されています。

医療機関の選択や検査のタイミングを考慮することで、必要な医療を適切な費用で受けることができます。

なお、上記の価格は2025年2月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

ホルター心電図検査で分かること:不整脈や狭心症の診断

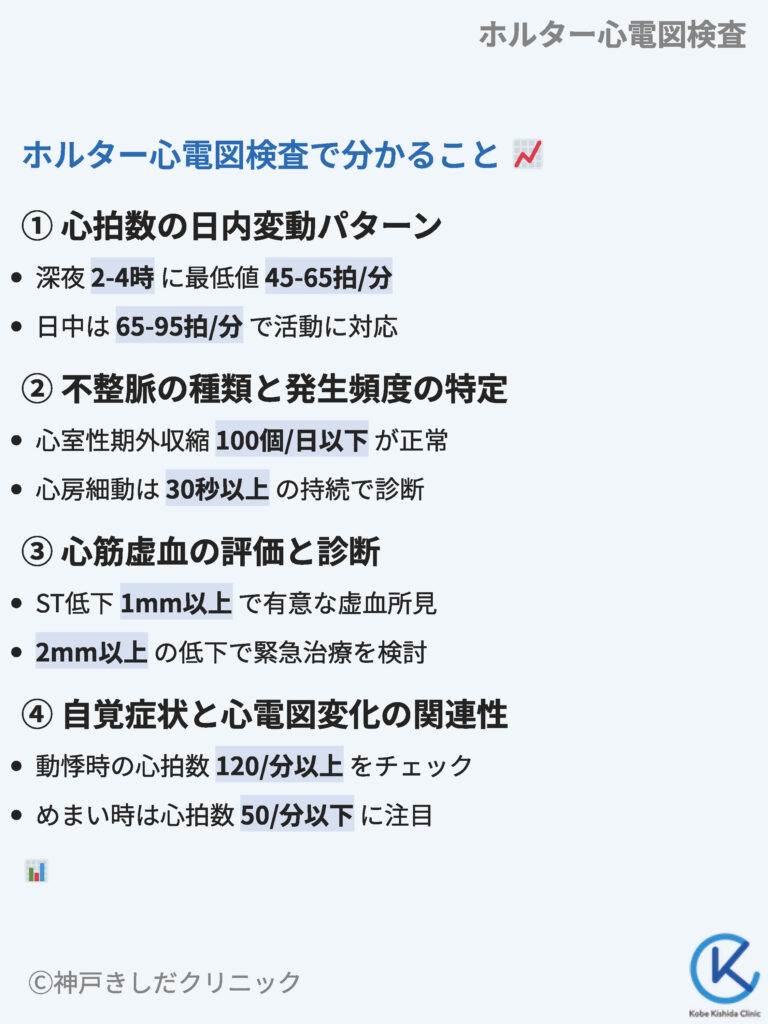

ホルター心電図検査では、24時間の心拍数変動や不整脈の発生パターン、心筋虚血の有無など、心臓の状態を詳細に評価できます。

検査結果と患者の自覚症状を照合することで、より正確な診断と適切な治療方針の決定が可能となります。

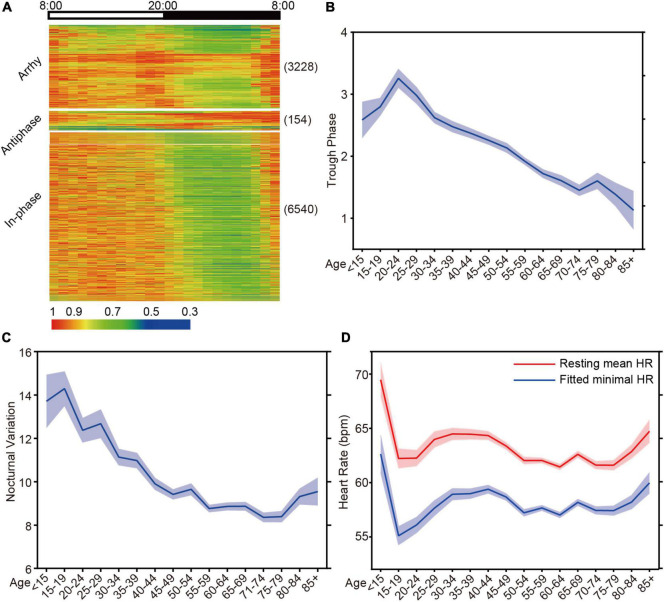

心拍数の日内変動パターン

健康な成人の心拍数は、1日の中で約30〜40%の変動幅を示し、この変動は自律神経系の働きを反映する重要な指標となります。

標準的な日内変動では、深夜2時から4時にかけて最も低い値(基礎心拍数)を記録し、午前中に徐々に上昇して午後2時頃にピークを迎えるパターンを示します。

| 活動状態と時間帯 | 健常者の心拍数範囲 | 要注意となる心拍数 |

|---|---|---|

| 深夜睡眠時(2-4時) | 45-65拍/分 | 40拍/分以下または75拍/分以上 |

| 早朝覚醒時(6-8時) | 55-75拍/分 | 50拍/分以下または85拍/分以上 |

| 日中活動時(10-16時) | 65-95拍/分 | 60拍/分以下または120拍/分以上 |

| 夕方安静時(18-22時) | 60-85拍/分 | 55拍/分以下または100拍/分以上 |

- 心拍変動係数(標準偏差/平均値):健常者で0.15〜0.25の範囲

- 日中・夜間心拍数較差:通常20〜30拍/分

- 最大心拍数到達時間:午後2時前後に出現

- 最低心拍数出現時間:深夜2〜4時に記録

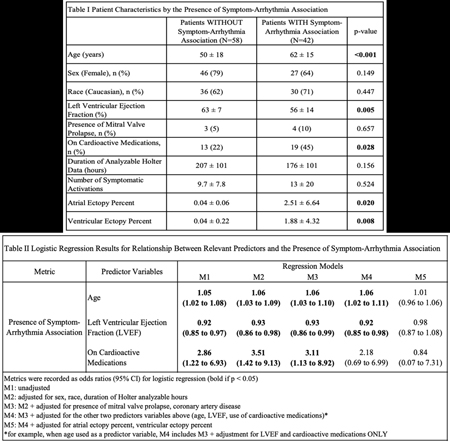

所見:「ホルター心電図による日内心拍数(HR)パラメータを評価した。(A) JTK解析による統計的p値に基づき、HRデータをクラスタリングした。Antiphase群(p ≤ 0.05, N/D ≥ 1)、Arrhy群(不整性, p > 0.05)、Rhy群(律動性, p ≤ 0.05, N/D < 1)に分類される。括弧内の数値は各群の対象者数を示す。(B) HRの最低位相は加齢とともに低下する(N = 10094)。(C) 夜間のHR変動量も同様に加齢に伴い低下する(N = 10094)。(D) 安静時の平均HRおよび最小HR(フィッティング解析)は加齢とともに低下する(N = 10094)。」

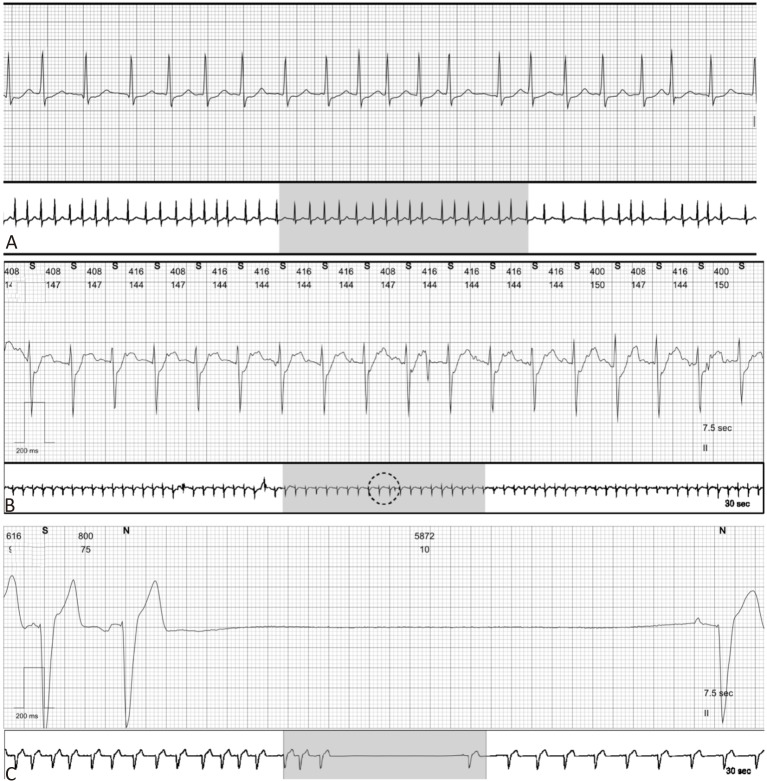

不整脈の種類と発生頻度の特定

24時間の連続記録により、様々な不整脈の正確な発生頻度とパターンを把握することが可能です。

特に、心室性期外収縮(PVC)の1日総数や発生パターン、心房細動の持続時間などは、重要な診断指標となります。

| 不整脈の種類 | 正常範囲と臨床的重要度 | 治療介入の基準 |

|---|---|---|

| 心室性期外収縮 | 100個/日以下は正常 | 1000個/日以上で要治療 |

| 上室性期外収縮 | 200個/日以下は正常 | 2000個/日以上で要注意 |

| 心房細動 | 30秒以上の持続で診断 | 総時間24時間の10%以上で治療考慮 |

| 心室頻拍 | 3連発以上で診断 | 持続30秒以上で緊急治療 |

所見:「14日間の心電図パッチモニター記録の例を示す。(A) 無症候性心房細動を認める。(B) 患者によるトリガー検出が行われた心房頻拍を認める。(C) 10秒間の洞停止を認める。」

心筋虚血の評価と診断

ST部分の変化を定量的に解析することで、心筋虚血の程度や持続時間を評価できます。特にST低下が1mm(0.1mV)以上持続する場合、有意な心筋虚血を示唆する所見として重要視されます。

| ST変化の程度 | 虚血の重症度評価 | 緊急度判定 |

|---|---|---|

| 0.5-1.0mm低下 | 軽度虚血疑い | 経過観察 |

| 1.0-2.0mm低下 | 中等度虚血 | 要精査 |

| 2.0mm以上低下 | 重度虚血 | 緊急治療検討 |

| ST上昇1mm以上 | 急性心筋梗塞疑い | 即時治療 |

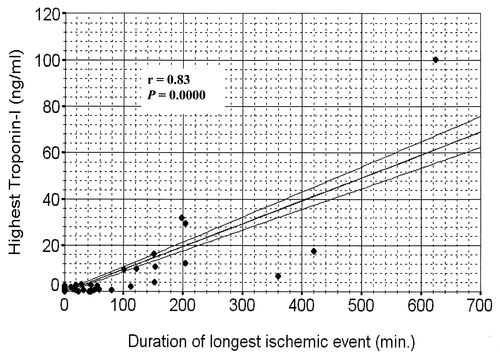

所見:「図は、術後3日間に測定された最高トロポニンI値と、連続12誘導STトレンドモニターで記録された最長虚血時間との散布図を示す。直線は線形回帰および95%信頼区間を表す。相関係数(r)はピアソンの相関係数を示す。」

自覚症状と心電図変化の関連性

症状発現時の心電図変化を詳細に分析することで、不整脈や心筋虚血と自覚症状の因果関係を明確にできます。

患者の記録した症状日誌と心電図所見を時系列で照合し、症状の原因となる心臓の異常を特定していきます。

- 動悸出現時:心拍数が120/分以上の上昇や、不整脈の出現を確認

- 胸痛発作時:ST低下の有無と程度(1mm以上で有意)を評価

- めまい症状時:心拍数が50/分以下への低下や、不整脈の関与を検証

- 失神前後:3秒以上の心静止や重症不整脈の存在を精査

ホルター心電図検査は、24時間という長時間の記録により、一過性の不整脈や心筋虚血を漏れなく検出し、かつ定量的な評価を可能とする診断ツールとして、循環器診療における重要性を増しています。

所見:「ホルター心電図記録中の症候性イベントが実際のリズム障害と関連する確率の平均は22%であった。また、全体の42%の患者において心房性不整脈(SAA)を認めた。SAAの有無と性別、症候性イベントの発生回数、または僧帽弁逸脱症(MVP)の存在との関連は認められなかった。」

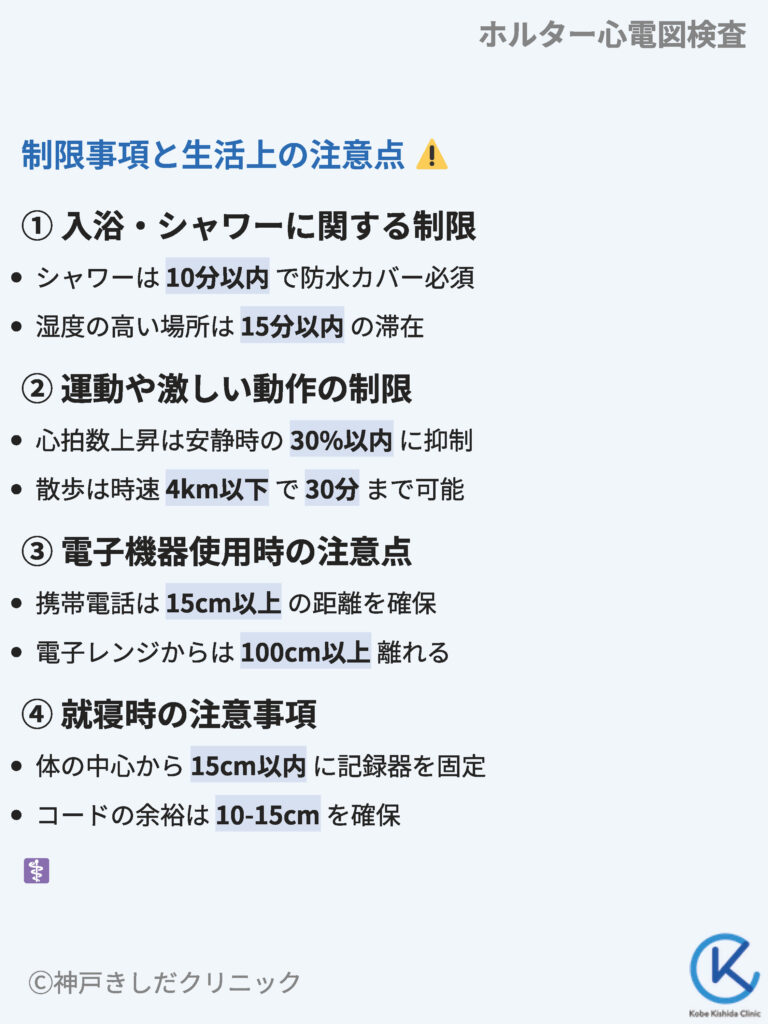

制限事項と生活上の注意点

ホルター心電図検査中は、機器の故障や記録の質に影響を与えないよう、入浴や運動などに一定の制限が必要です。

電子機器の使用や就寝時の姿勢にも注意が必要で、これらの制限事項を守ることで、より正確な検査結果を得ることができます。

入浴・シャワーに関する制限

ホルター心電図記録器は、JIS保護等級IPX4相当(防まつ形)の防滴性能を備えていますが、完全な防水性能(IPX7以上)は有していないため、入浴時の取り扱いには厳重な注意が必要となります。

| 行為と時間 | 制限内容と具体的な対処法 |

|---|---|

| 入浴(15分以上) | 完全禁止、清拭で代替 |

| シャワー浴(10分以内) | 医師の許可と防水カバー必須 |

| 洗面(5分程度) | 電極から20cm以上の距離確保 |

| 清拭(制限なし) | 蒸しタオルで1箇所30秒以内 |

汗をかいた場合の対処として、電極周囲は1回あたり5秒以内の軽い押し拭きにとどめ、電極テープの端が浮き上がった際は、直ちに医療機関に連絡することが推奨されます。

湿度の高い浴室での滞在は、合計で15分以内に制限する必要があります。

運動や激しい動作の制限

過度な運動は心電図の記録精度に影響を与えるだけでなく、電極の剥離や記録器の損傷を引き起こす原因となります。

運動強度は、心拍数が安静時の30%増加を超えない範囲(通常120拍/分以下)に抑える必要があります。

| 動作の種類と強度 | 許容時間と注意事項 |

|---|---|

| 散歩(時速4km以下) | 30分まで連続可能 |

| 階段昇降(2階分まで) | 1回5分以内に制限 |

| 家事(立ち仕事中心) | 20分ごとに休憩 |

| デスクワーク | 1時間ごとに姿勢転換 |

- 腕の挙上は肩の高さ(約135度)まで、持続は3分以内

- 体幹の前屈は45度以内、ねじりは30度以内に制限

- 重量物の上限は体重の5%または3kg未満

- 連続歩行は1時間あたり3km以下の速度で20分まで

電子機器使用時の注意点

電子機器から発生する電磁波は、心電図波形に影響を及ぼすため、使用時には適切な距離と時間制限を設ける必要があります。特に携帯電話やスマートフォンは、記録器から最低15cm以上の距離を保持します。

| 電子機器の種類 | 必要距離と使用制限 | 電磁波強度の目安 |

|---|---|---|

| 携帯電話 | 15cm以上、通話5分以内 | 2.0W/m²以下 |

| 電子レンジ | 100cm以上、作動中は離れる | 5.0W/m²以下 |

| IH調理器 | 50cm以上、使用は10分以内 | 3.0W/m²以下 |

| パソコン | 30cm以上、1時間ごとに休憩 | 1.0W/m²以下 |

就寝時の注意事項

睡眠中の体動による記録への影響を最小限に抑えるため、就寝時には特別な配慮が必要です。

記録器は身体の中心線から15cm以内の位置に固定し、電極コードは10〜15cmの余裕を持たせて配置します。

- 寝返りは90度以内にとどめ、急激な体位変換を避ける

- 記録器の固定位置は、体の中心から左右15cm以内に保持

- コードの余裕は、各電極につき10〜15cmを確保

- 掛け布団の重さは、通常の寝具(約2kg)を超えない

ホルター心電図検査の成功は、これらの制限事項を適切に守ることで大きく左右されます。24時間の正確な記録により、より精度の高い診断と適切な治療方針の決定が実現します。

以上