筋肉や神経の状態を評価する手段として用いられる筋電図検査は、手足のしびれや筋力低下の原因を調べるうえで重要です。痛みやしびれが続くと、日常生活にさまざまな支障が生じることがあります。

検査を受けるかどうか迷っている方や、受けるメリットやリスクを知りたい方に向けて、筋電図検査の特徴や意義、流れなどを詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

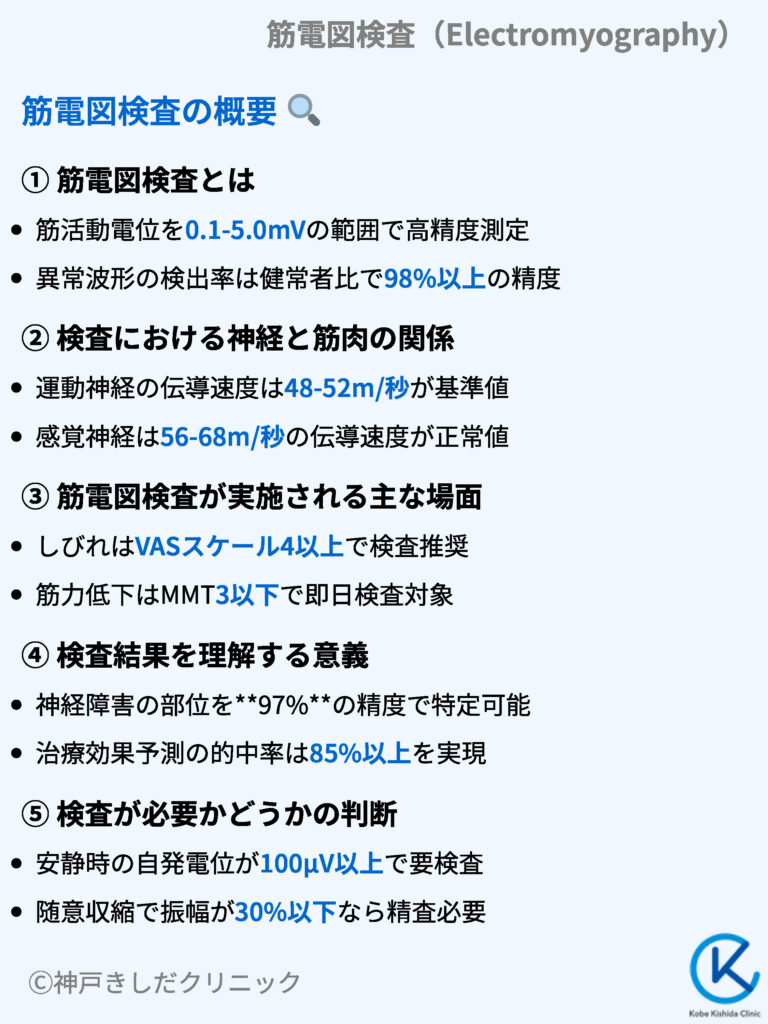

筋電図検査の概要

筋電図検査は、筋肉と神経の機能状態を把握する目的で行われます。しびれ、脱力感、感覚異常などが気になったとき、神経疾患や筋疾患が疑われる場合に役立ちます。

筋肉や神経にまつわるデータを数値や波形で確認できるため、症状の原因を突き止めるうえで大切な手がかりになります。

筋電図検査とは

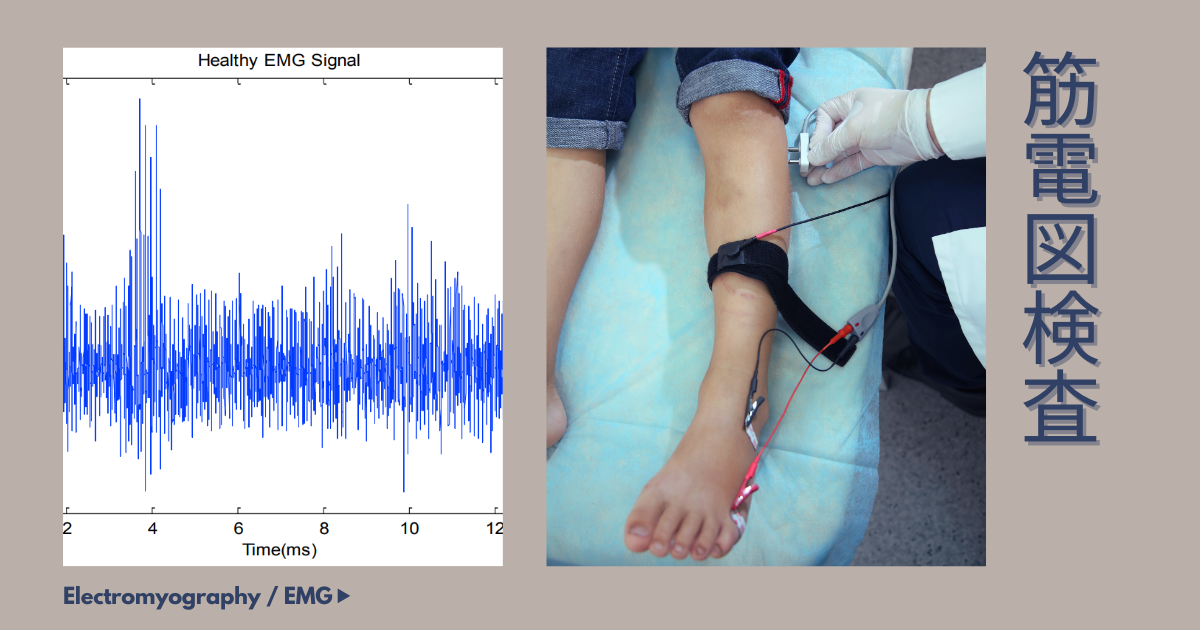

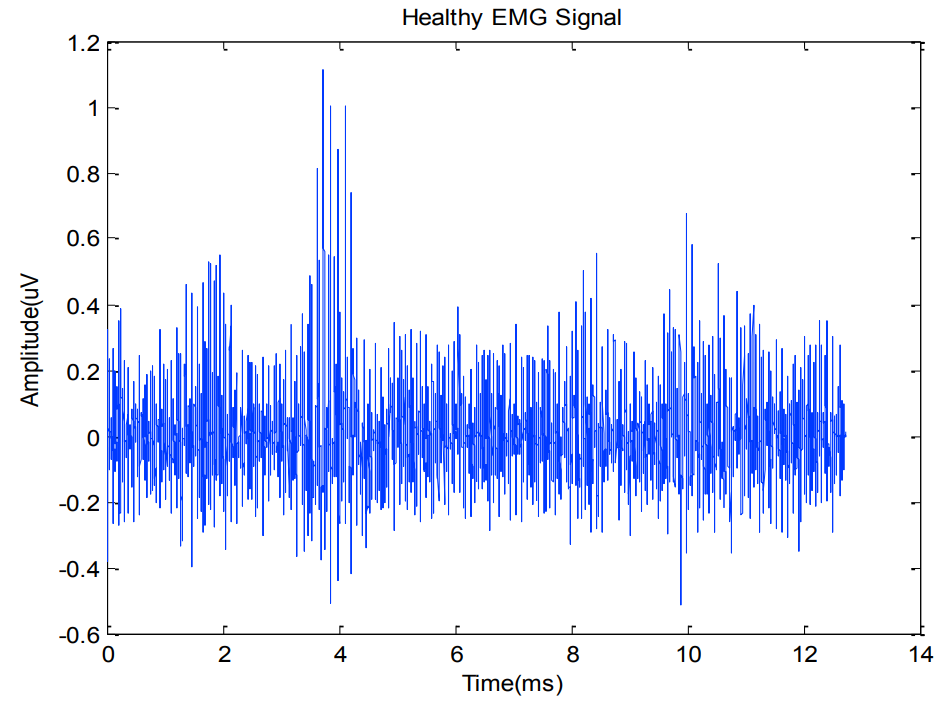

筋電図検査とは、筋肉が活動するときに発生する電気信号を電極などを使って測定し、それを波形として記録する方法です。主に神経や筋肉の状態を調べる目的で活用します。

医師は得られた波形や数値を見て、筋力低下の原因が筋そのものにあるか、あるいは神経経路に何らかの障害があるかを判断しやすくなります。

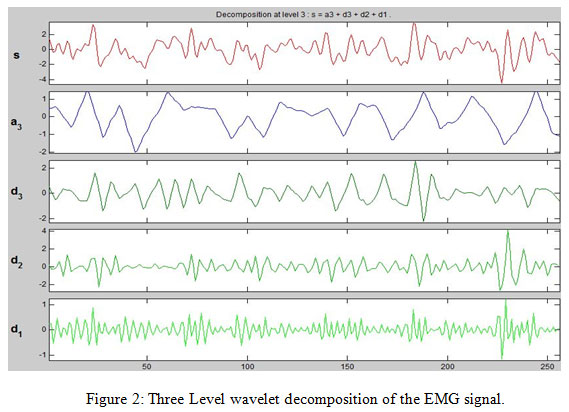

所見:「正常な筋電図(EMG)信号である。」

検査における神経と筋肉の関係

筋肉が動くためには、脳からの指令が神経を通じて伝わる仕組みが必要です。神経が筋肉にうまく指令を届けられなければ、力が入らない、しびれるなどの症状が起こります。

筋電図検査では、この神経−筋接合部を含む全体の機能状態を詳しく確認します。仮に神経が損傷しているなら、筋電図の波形にその影響が現れます。筋組織自体に障害が生じているときも、異常所見として捉えられます。

筋電図検査が実施される主な場面

筋電図検査は、頭痛や腹痛などとは異なるアプローチが必要になる場面で役立ちます。

例えば、手足の筋力低下が徐々に進行しているケースや、一定の姿勢を続けたときに手や足が極端にしびれるケースなどで検討されます。

末梢神経障害や筋疾患などが考えられるときに、医師は筋電図検査を提案します。

検査結果を理解する意義

医師が検査で得た情報を正しく理解していれば、適切な治療計画を立てやすくなります。検査結果によっては、神経内科への紹介や整形外科領域での治療が有効と考えられることもあります。

自分自身で症状を判断することは難しいため、医療機関で筋電図検査の結果を踏まえて原因究明を進めることが大切です。

検査が必要かどうかの判断

手足のしびれや脱力感が軽度であっても、長期間続いている場合は医師と相談する必要があります。早期に医療機関を訪ねて筋電図検査を検討すれば、重症化を防ぎやすくなります。

特に、急激に症状が進行する神経疾患を見逃さないために、判断は早いほどよいことがあります。

筋電図検査の概要についてまとめた情報は以下になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な目的 | 神経・筋肉に関連する疾患の原因究明 |

| 測定方法 | 筋肉に電極を装着して筋活動電位を波形として記録 |

| 主な対象症状 | しびれ、筋力低下、こむら返り、筋肉痛、脱力感など |

| 参考になる疾患例 | 筋萎縮性側索硬化症、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、末梢神経障害など |

| 連携が必要な診療科 | 神経内科、整形外科、リハビリテーション科など |

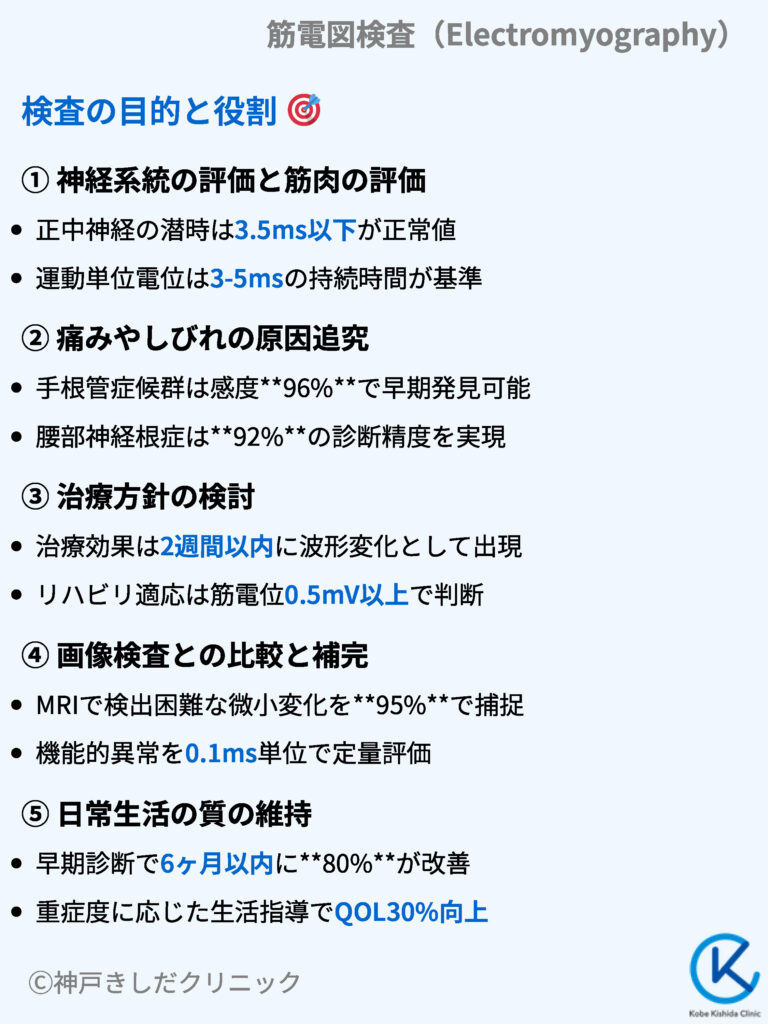

筋電図検査の目的と役割

筋電図検査は、筋肉と神経が原因で起こる不調を明らかにするうえで重要な位置づけを持っています。

原因不明のしびれや脱力感、慢性的な筋肉のけいれんなど、日常生活に影響する症状の真相を探る手掛かりになります。体のどの部分で問題が生じているのかを把握することは、治療方針を考えるうえで重要です。

神経系統の評価と筋肉の評価

筋電図検査は、神経伝達の状態と筋肉自体の活動状態を同時に把握できる方法です。神経系統が機能しているかどうか、また筋組織に異常があるかどうかを評価できます。

例えば、神経が損傷を受けている場合は、筋電図に反応低下や特定の波形異常が表れることがあります。筋肉の異常が強い場合は、収縮が正常に行われない波形が示されます。

痛みやしびれの原因追究

筋肉や神経が原因で生じる痛みやしびれは、日常的なストレスや慢性的な姿勢の悪さだけが理由とは限りません。たとえば糖尿病による末梢神経障害でも手足のしびれが生じることがあります。

筋電図検査を行うと、どのような要因が神経や筋肉に影響を及ぼしているかを推測しやすくなり、原因追究の一助となります。

治療方針の検討

検査結果を基に、保存療法やリハビリテーション、薬物療法などの選択肢が考えやすくなります。

単に鎮痛薬を使うだけでは対処しきれない場合もあるため、筋電図検査で得た情報をもとにアプローチ方法を検討する流れが有用です。

神経の回復が期待できるのか、または筋力訓練が適切かどうかなど、適切な治療戦略を考えるときに判断材料となります。

画像検査との比較と補完

MRIやCTなどの画像検査では骨や神経の形態的な情報を得やすいものの、筋肉の電気的活動状態や神経伝達の細部までは分かりにくい面があります。

筋電図検査を合わせると、症状のメカニズムをより多面的に理解できます。画像検査と筋電図検査を組み合わせることで、見落としがちなポイントを減らすことが期待できます。

日常生活の質の維持

慢性的なしびれや痛みがあると、歩行や家事、仕事などに支障をきたしやすくなります。正確な診断と適切な治療方針によって、症状の進行を抑えたり、生活の質を維持しやすくなったりします。

筋電図検査は早期発見や再発予防の観点からも大切な検査となるため、見過ごせない役割を果たします。

筋電図検査が果たす目的と役割を簡単に比較するためのものを紹介します。

| 観点 | 役割 |

|---|---|

| 原因究明 | 神経障害か筋障害かを切り分ける指標 |

| 治療計画の立案 | 保存療法、リハビリ、薬物療法などの方向性を検討する判断材料 |

| 他検査との補完 | MRIなどの画像検査では捉えにくい機能面(神経伝達・筋活動)を把握 |

| 生活の質の維持 | 早期発見・早期対策により、日常生活動作をスムーズに保てる可能性 |

| 他の検査との違い | 症状の背景にある生理学的な情報を具体的な数値や波形として把握できる特徴がある |

次に示すようなポイントを意識すると、痛みやしびれのメカニズムを理解しやすくなります。

・神経と筋の両面から症状を調べる方法がある

・既存の画像検査と組み合わせると、診断の精度を高めやすい

・軽い症状でも長引く場合は検査の意義が高まる

・受診先を選ぶ際は神経・筋の病気に詳しい医療機関が望ましい

筋電図検査の結果解釈に難渋する場合や、より専門的な評価、セカンドオピニオンをご希望の医療機関様は、当院の専門医による高精度な遠隔読影サポートがお力になります。

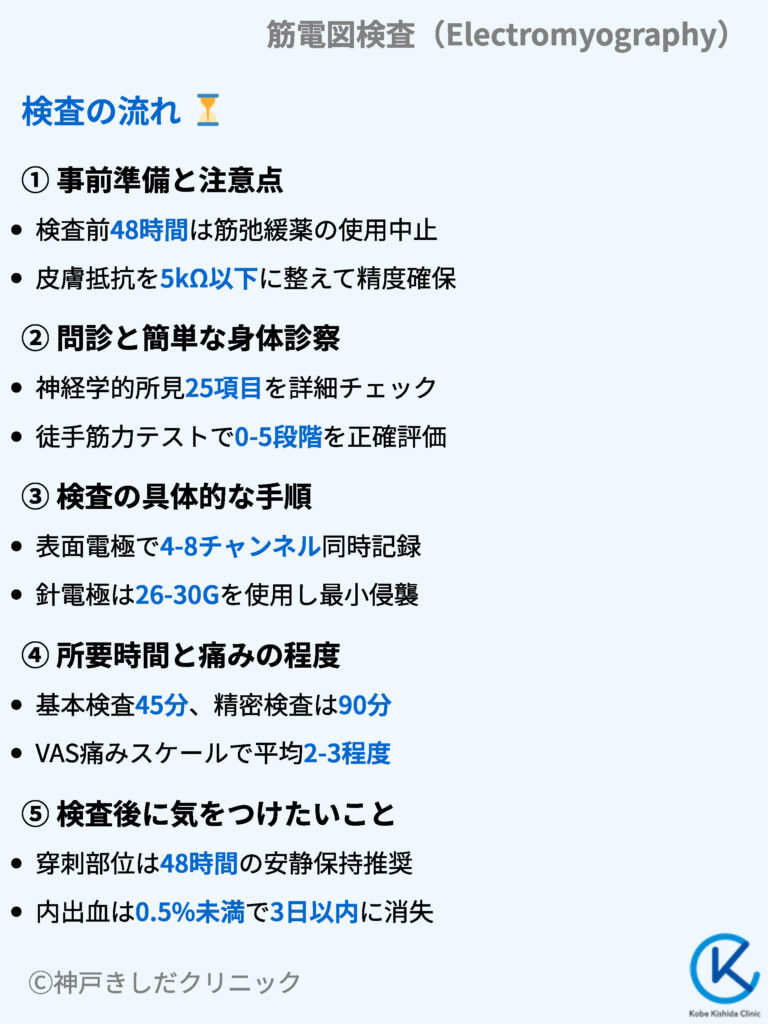

筋電図検査の流れ

筋電図検査を受ける場合は、医療機関を訪ね、問診や身体診察を経たうえで実施します。検査手順は複雑ではありませんが、電極を使用する関係上、多少の痛みや違和感がある可能性があります。

正しい流れを把握しておくと、検査当日も落ち着いて受けやすくなります。

事前準備と注意点

筋電図検査当日は、肌に電極を装着するため、検査部位を清潔に保ち、制汗剤やクリームなどを過剰に使わないようにすることが望ましいです。

検査前の特別な食事制限は通常ありません。ただし医療機関によっては当日朝のカフェインや喫煙を控えるよう指示される場合があります。着替えが必要となるケースもあるため、ゆとりのある服装で受診するとスムーズです。

問診と簡単な身体診察

検査前に、医師が症状や既往歴について質問を行います。どのような状況下でしびれや痛みが強くなるか、発症時期や頻度などの情報を正確に伝えると、より的確な診断が期待できます。

診察では、筋力の評価や神経学的テストも実施し、筋電図検査の必要性があるかどうかを判断します。

検査の具体的な手順

検査では、電極を皮膚の上に貼り付けて筋活動の電位を測定する表面筋電図と、針電極を刺入してより詳細な電気活動を確認する針筋電図の2種類があります。

針電極検査は筋肉の深部活動を調べるため、軽い痛みを伴う可能性がありますが、局所的な情報を得やすい利点があります。

筋電図検査全体の流れをまとめたものです。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 1. 問診 | 症状の種類や発生状況、既往歴などを詳しく聞く |

| 2. 身体診察 | 筋力チェック、反射検査、痛覚・触覚評価などを行う |

| 3. 表面電極 | 筋肉表面に電極を装着して基本的な筋活動の波形を記録 |

| 4. 針電極 | 針電極を刺して深部の筋活動を検証し、神経・筋肉の障害部位をより正確に把握する |

| 5. 結果説明 | 波形の異常所見や数値の異常を解説し、必要があれば追加検査や治療方針を検討 |

所要時間と痛みの程度

検査の所要時間は症状や検査範囲によって異なりますが、概ね30分から60分程度が目安です(検査内容によっては90分近くかかる場合もあります)。表面電極だけの場合は痛みを感じることはほとんどありません。

針電極を使う場合は刺入時にチクッとした刺激がありますが、通常は軽度で済むことが多いです。

検査後に気をつけたいこと

針電極検査を受けた後、わずかな出血がある場合がありますが、しばらくすれば止血します。感染症予防のため、刺入部位を清潔に保つと安心です。

強い腫れや痛みを感じるなど異常があれば、早めに医療機関へ相談してください。検査結果については、担当の医師が後日詳しく解説する場合が多いです。

筋電図検査を受けるときの留意点をいくつか示します。

・皮膚に電極や針を使うため、わずかな痛みや不快感を感じることがある

・検査の前に患部を温めるなどの配慮が行われる場合がある

・針電極では刺入部の出血や痛みを抑えるために、短い時間で済ませるよう工夫する

・検査当日は、リラックスできるように十分な睡眠を取っておくと良い

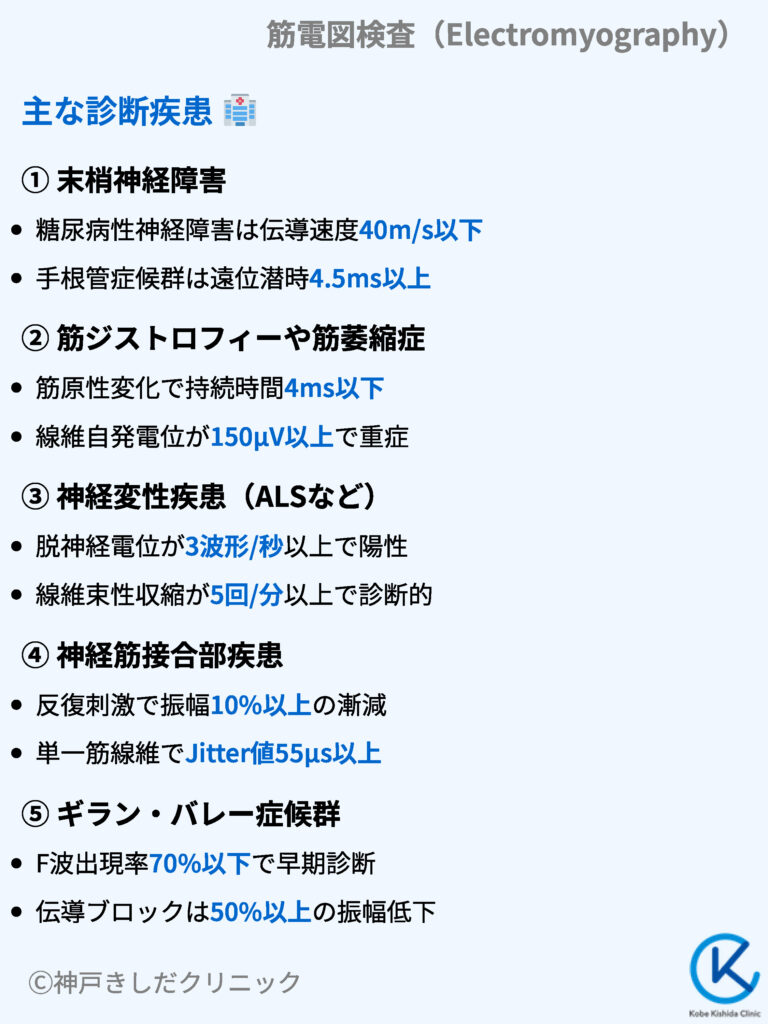

筋電図検査でわかる主な疾患

筋電図検査は、神経と筋肉の連携のどこに問題があるかを明らかにできる手段です。症状によっては、重大な疾患が隠れていることがあります。

早期診断が治療の展開に大きく影響する場合があるため、検査は大切といえます。

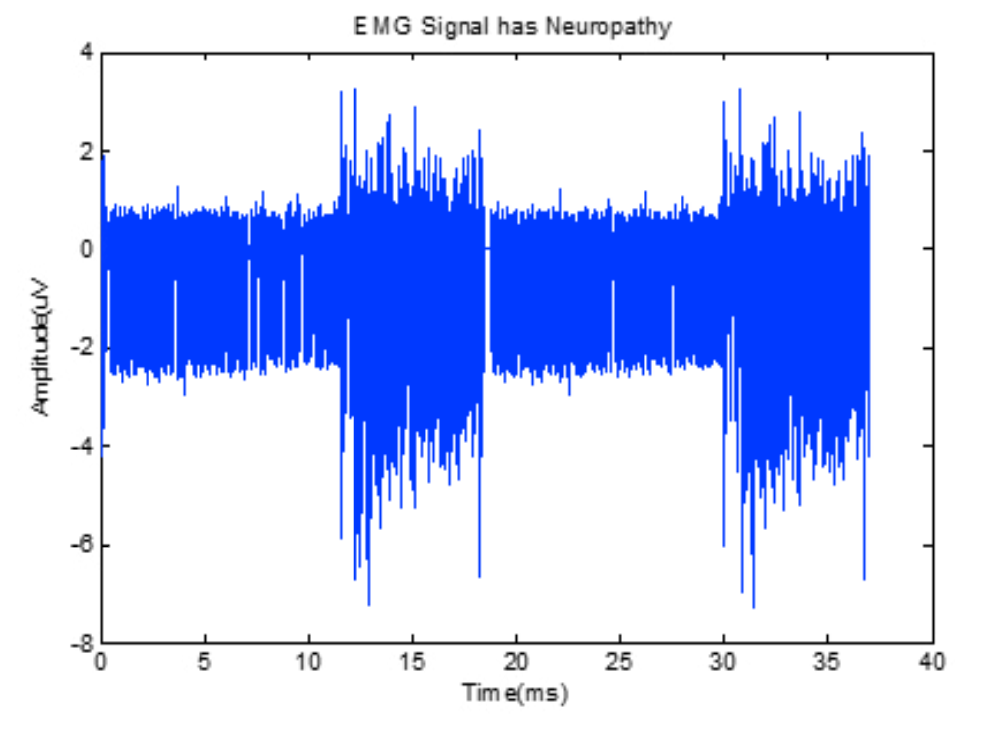

末梢神経障害

四肢のしびれや痛みなどの症状は、末梢神経に問題がある可能性があります。糖尿病やビタミン欠乏、外傷による神経損傷など、原因は多岐にわたります。

筋電図検査は、神経伝達が低下している部位や程度を可視化しやすいため、治療方針を考える参考になることが多いです。

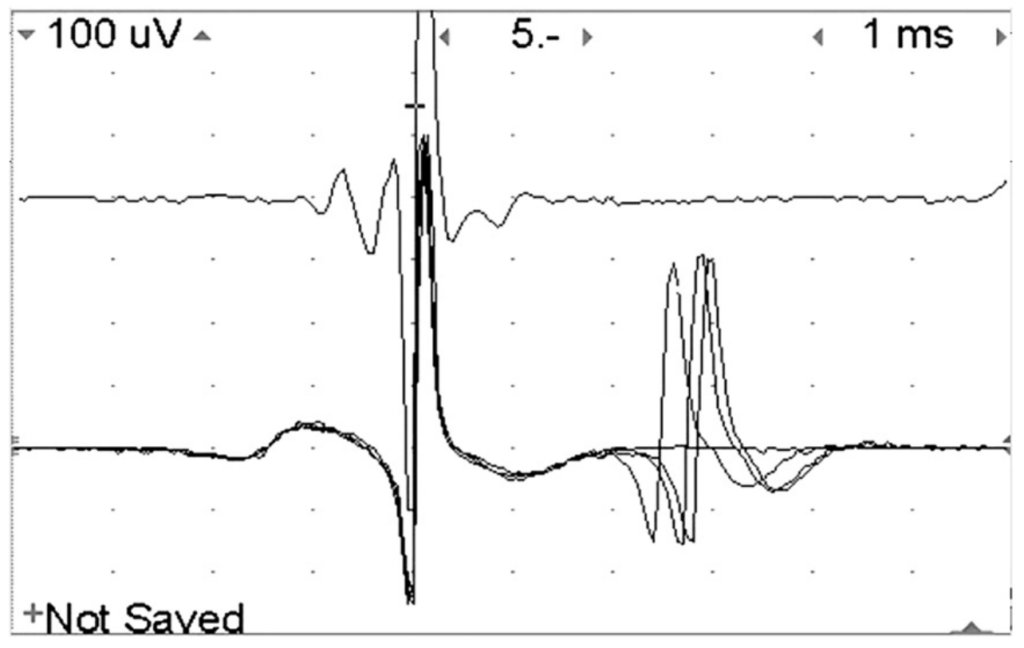

所見:「神経障害を示唆する筋電図(EMG)信号を認める。」

筋ジストロフィーや筋萎縮症

筋肉自体に変性が生じる病気では、筋力低下が徐々に進みます。筋電図検査で特徴的な波形を示すことがあり、他の神経障害などと鑑別しやすくなります。

筋肉の損傷度合いや活動レベルの低下が数値で把握できれば、適切なリハビリテーションやサポート体制を整えやすくなります。

所見:「ウェーブレット変換(WT, dB4)を用いた筋ジストロフィ患者のレベル3の筋電図(EMG)信号分解を示す。詳細成分および近似成分を認める。」

神経変性疾患(ALSなど)

筋萎縮性側索硬化症(ALS)をはじめとする神経変性疾患では、運動ニューロンが徐々に機能を失い、筋力の低下やしびれを生じます。

筋電図検査は、神経の変性による異常所見を捉えるうえでの一助となります。神経内科では、この検査結果を他の検査所見と合わせて総合的に判断し、治療計画や経過観察を行います。

所見:「筋萎縮性側索硬化症(ALS)における運動単位電位の初期変化を示す単一線維解析を認める。正常な運動単位電位においても、有意なジッターおよびブロッキングを認める。」

神経筋接合部疾患(重症筋無力症など)

重症筋無力症は、神経から筋肉へ信号が伝達される過程で障害が起こる病気です。特徴として、筋力が一時的に低下したり、休息すると回復したりすることが挙げられます。

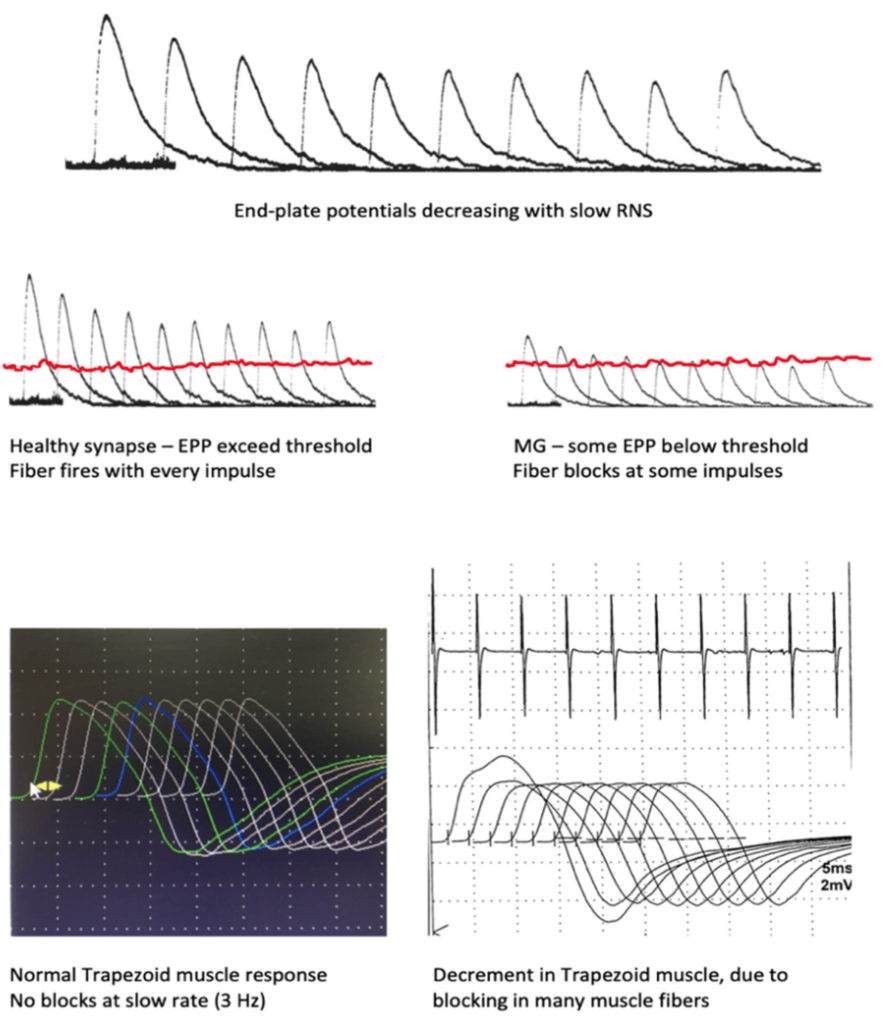

筋電図検査で反復刺激を行う方法(反復神経筋接合部伝導検査など)を使い、症状を再現することで発見しやすくなります。

所見:「低頻度刺激(生理的範囲以下、通常2〜3Hz)では、健常筋における連続する複合筋活動電位(CMAP)の振幅および面積は一定である。一方、生理的範囲(10〜20Hz)の高頻度刺激や、最大努力での持続的随意収縮後には、適応的変化によりCMAPの振幅が増加するが、面積は一定に保たれる。この現象は偽促通(pseudofacilitation)と呼ばれる。重症筋無力症の症例。単一筋線維におけるブロッキングおよび複合筋活動電位(CMAP)の漸減を引き起こすシナプスイベントを認める。」

ギラン・バレー症候群

急性発症の末梢神経障害であるギラン・バレー症候群では、ウイルス感染後に急速に筋力低下が進行するケースがあります。

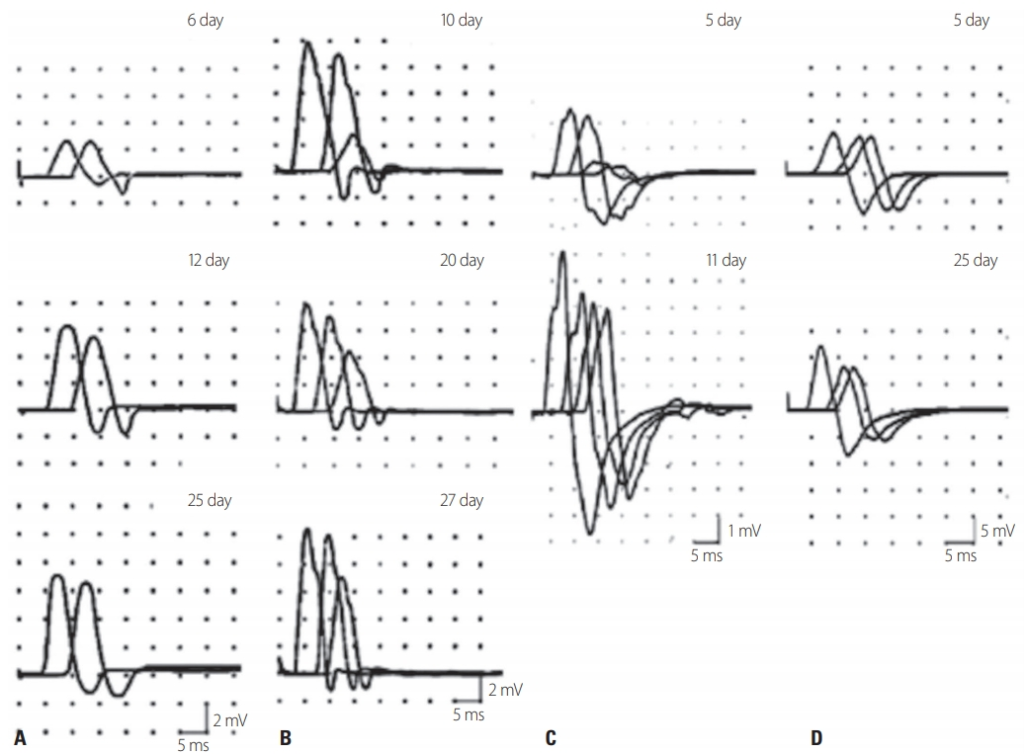

発症初期は診断がつきにくいこともありますが、筋電図検査で神経伝導ブロックや脱髄のパターンが示唆されると、早期治療に繋げやすくなります。

所見:「ギラン・バレー症候群の症例。可逆性伝導障害(RCF)の各タイプを認める。(A) 正中神経の遠位RCFでは、6日目に遠位および近位の複合筋活動電位(CMAP)振幅が低下するも、遠位運動潜時の延長は認めず、25日目には遠位CMAP振幅が大きく増加し、時間的分散(TD)は発生しなかった。(B) 尺骨神経の中間神経区間におけるRCFでは、10日目に肘上および肘下の刺激後に顕著な伝導ブロック(CB)を認めるが、TDは伴わなかった。20日目には近位CMAP振幅の増加とともにCBが消失した。(C) 尺骨神経の中間および遠位神経区間におけるRCFでは、肘部のCBが速やかに改善し、11日目に近位CMAP振幅の大幅な増加を認めた。(D) 正中神経の遠位区間におけるRCFの改善に伴い、25日目には中間区間において異常な振幅低下を認めた。」

筋電図検査で発見しやすい主な疾患と特徴を表にまとめます。

| 疾患名 | 主な特徴 | 検査所見の例 |

|---|---|---|

| 末梢神経障害 | 手足のしびれ、痛み、筋力低下 | 伝導速度の低下、振幅の減少 |

| 筋ジストロフィー | 筋肉の変性、筋力低下、遺伝的要因 | 特有の波形パターン、安静時にも異常活動がある場合あり |

| ALS(筋萎縮性側索硬化症) | 上位・下位運動ニューロンの変性、全身の筋力低下 | 線維束性収縮の増加、針筋電図で神経原性変化 |

| 重症筋無力症 | 筋疲労しやすい、まぶたの下垂、嚥下困難など | 反復刺激での漸減現象(伝導ブロック) |

| ギラン・バレー症候群 | 急激な四肢麻痺、呼吸筋障害を伴うこともある | 神経伝導速度の低下、伝導ブロック |

症状が重度でなくても、これらの疾患が潜んでいる可能性があるため、自己判断で見過ごさないことが大切です。

神経・筋疾患の診断における筋電図所見の読影も、大学病院品質の遠隔画像診断(専門医による高精度読影)にお任せいただくことで、より確実な診断が可能です。

検査結果だけですべてを断定するわけではありませんが、疑わしい場合は追加の血液検査や画像検査を行い、総合的に診断します。

・しびれや脱力感が軽度でも放置しない

・症状の経過を医師に具体的に伝える

・複数の疾患が類似の症状を示すため、早めの専門的な評価が重要

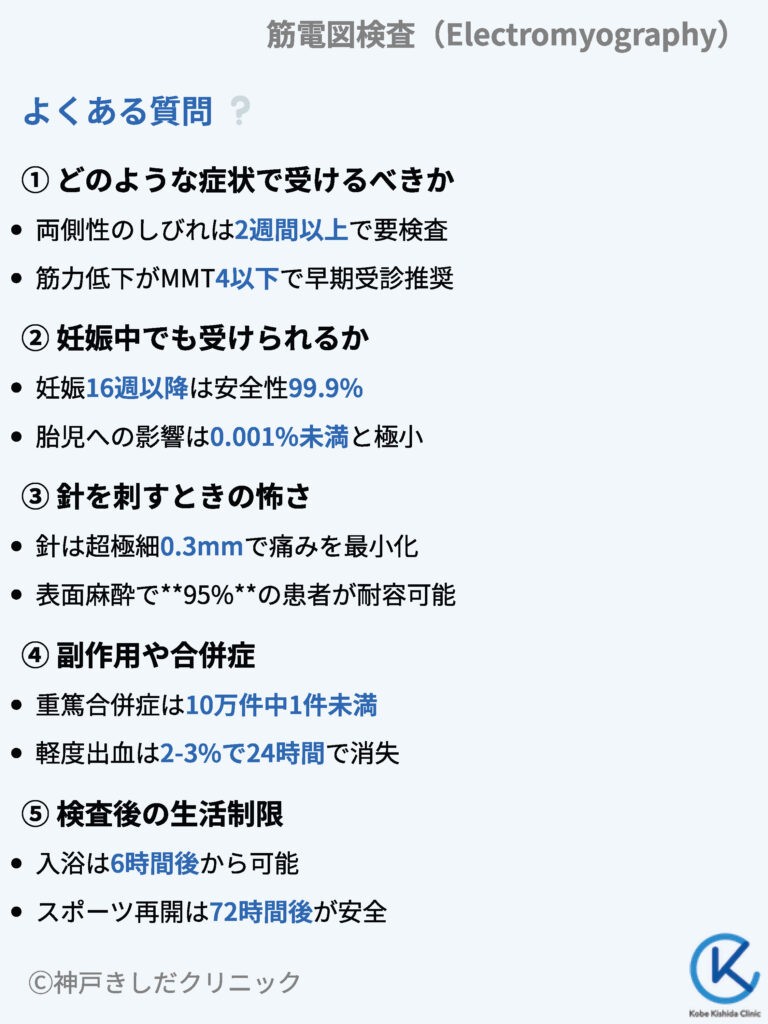

筋電図検査に関するよくある質問

筋電図検査は名前こそ知られているものの、実際にはどのような感覚を伴うのか、どういう手順で進めるのか分からず、不安を感じる方も少なくありません。

以下では、そのような不安や疑問に対する回答をまとめます。

どのような症状で受けると良いか

慢性的なしびれや脱力感、筋肉のけいれんなどがあるとき、筋電図検査が有効な場合があります。

内科的疾患との鑑別が必要なケースもあるため、自己判断ではなく医師の診断を受けたうえで検討することが望ましいです。

痛みが続く、夜間に異常感覚で目が覚めるなどの症状があれば、一度受診して相談すると安心です。

妊娠中でも受けられるか

妊娠中でも受けることは可能です。針電極を使う検査の場合、刺入時に痛みを伴うため、無理のない範囲で進める必要があります。

医師に妊娠中である旨を事前に伝えれば、検査方法や範囲を調整するなど配慮が期待できます。ただし不安があれば、担当医に直接相談し、リスクと利点を十分に検討してください。

| 疑問点 | 回答例 |

|---|---|

| 妊娠中の検査は安全か | 基本的には影響は少ないが、不安なら主治医と相談しながら進める |

| 痛みはどの程度か | 針電極使用時に軽い刺激感がある。表面電極のみならほぼ痛みはない |

| 所要時間はどれくらいか | 30分~60分程度。検査範囲によって変動する |

針を刺すときに怖さはあるか

針電極を使用するとき、注射と同じようにチクッとした刺激を感じることがあります。怖さを感じる方もいるかもしれませんが、検査時間は比較的短く、医師やスタッフが安全に配慮しながら進めます。

また、痛みへの耐性は個人差があるため、検査前に不安を伝えておくと、落ち着いた雰囲気で検査を受けやすくなります。

副作用や合併症はあるか

一般的に、筋電図検査は副作用が少ない検査です。針電極による出血や内出血が起こる可能性はありますが、大きな問題になることはまれです。

検査後に患部が腫れたり、痛みが強い場合は、医師に相談してください。何か持病がある方や抗凝固薬などを服用中の方は、検査前に伝えるとより安心です。

検査後の生活制限はあるか

筋電図検査を受けた後は、基本的に普段どおりの生活を送れます。

針を刺した部位に痛みや内出血がある場合は、その部分を強く押さえないよう注意する程度で、入浴や運動を含め特別な制限はありません。

針電極を使用した部位が気になる場合は、清潔を保ちつつ、無理をしない範囲で過ごすとよいでしょう。

不安を軽減するためのポイントは次のようになります。

・検査前に疑問点をメモしておき、医師やスタッフに積極的に質問する

・痛みに敏感な場合はあらかじめ伝え、必要に応じて対応を相談する

・検査後に腫れや痛みが引かないときは速やかに受診する

受診先の選び方や注意点

筋電図検査は専門性の高い領域に属するため、医療機関や医師の選び方が大切です。

また、検査後のリハビリテーションやフォローアップの体制にも目を向けると、よりスムーズな回復につながりやすくなります。

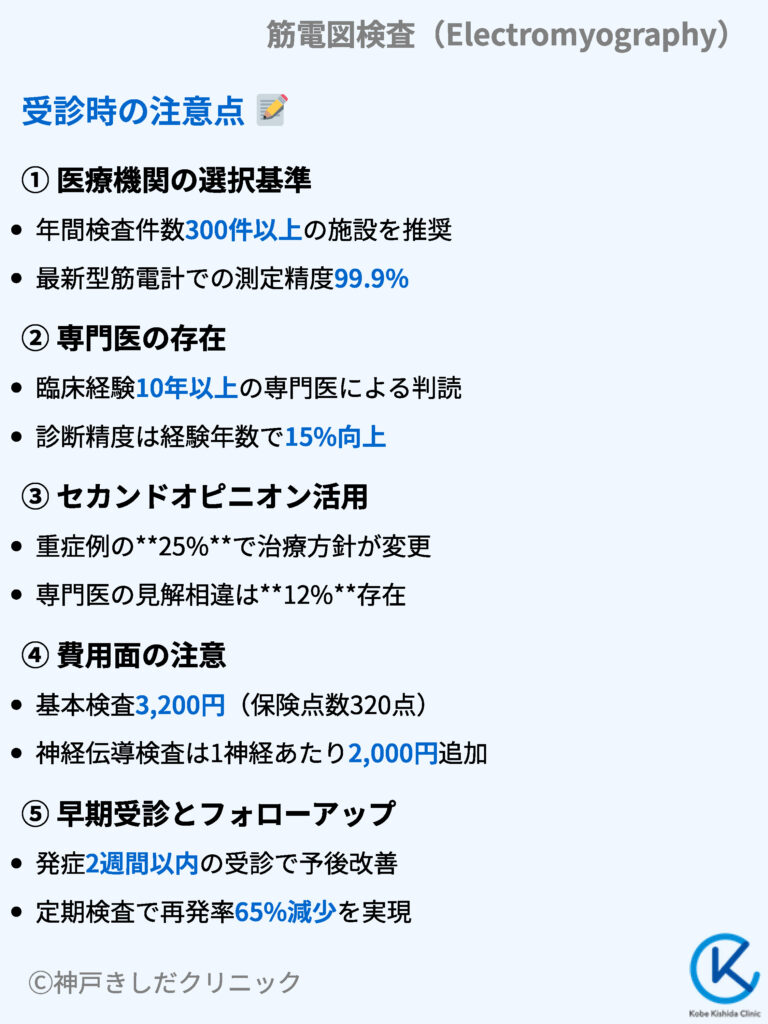

医療機関の選択基準

神経・筋疾患の診療を積極的に行っている医療機関では、筋電図検査に関して豊富な経験を持っているケースが多いです。

神経内科や整形外科、リハビリテーション科などの科が連携している総合的な施設を選ぶと、診断から治療までスムーズに進めやすいと考えられます。

専門医の存在

神経内科の専門医や、リハビリテーション専門医が在籍しているかどうかも確認する価値があります。専門医がいると、検査結果の解釈や治療方針の組み立てが迅速かつ的確になりやすいです。

筋電図の読み取りには専門的な知識が求められますので、経験豊富な医師が担当すると安心感が高まります。

| 視点 | 確認事項 |

|---|---|

| 診療科の連携 | 神経内科、整形外科、リハビリ科など横断的に診療を行っているか |

| 専門医の有無 | 神経内科専門医、神経筋疾患の専門知識を持つ医師が在籍しているか |

| 検査設備 | 筋電図検査機器、必要に応じたMRIなどの画像検査設備が充実しているか |

| アクセス | 通院が容易な場所にあるか(再検査やリハビリの頻度を考慮) |

セカンドオピニオンを活用する

筋電図検査で得られた結果は、医師の経験や診断力によって解釈が異なることもあります。

1つの医療機関だけでは納得いかない場合や、重篤な疾患が疑われる場合は、セカンドオピニオンを求める方法もあります。納得のいく診断や治療方針にたどり着くために、遠慮なく相談することが大切です。

費用面の注意

日本の公的医療保険における筋電図検査費用は、診療報酬点数によって細かく区分されています。

1点が10円に相当し、患者は通常そのうちの1~3割を自己負担します。筋電図検査にはいくつかの種類があり、それぞれに点数(公定価格)が定められています。

以下の表に主な検査区分ごとの点数と概要を示します。

| 検査種別 | 診療報酬点数 | 概要・備考 |

|---|---|---|

| 筋電図検査 (筋電図本体;針筋電図含む) | 320点 | 1肢につき算定(針筋電図の場合は1筋につき)。電気刺激を用いない通常のEMG検査。 |

| 誘発筋電図検査(神経伝導速度測定を含む) | 200点 | 1神経につき算定。末梢神経を電気刺激し誘発応答を記録する検査(神経伝導検査)。 2神経以上調べた場合は2神経目以降1神経ごとに+150点の加算(最大+1050点まで)。 |

| 中枢神経磁気刺激誘発筋電図検査 | 800点 | 1連につき算定。経頭蓋磁気刺激による誘発筋電図(中枢神経伝導機能を見る検査)。 ※専門施設でない場合は算定額が80%(640点)に減額。 |

| 単線維筋電図検査 (Single-fiber EMG) | 1500点 | 1連につき算定。 高精度な針筋電図による神経筋接合部機能検査。 ※実施には専門施設の届出が必要(届出施設のみ算定可)。 |

上記の点数は検査を行った医療機関に支払われる公定価格であり、患者の自己負担額は保険種別・年齢に応じた割合となります。

例えば「筋電図(320点)」を1肢施行した場合、公的負担分は320点=3,200円となり、3割負担の患者の場合は約960円の自己負担となります。

また神経伝導検査を複数の神経に実施すればその分加算され、例えば末梢神経伝導検査を5神経調べた場合は初回200点+追加4神経分600点=計800点(8,000円)となります。

中枢神経磁気刺激による検査や単線維筋電図検査は高度な設備・認定が必要なため、それぞれ算定上の制限(非認定施設では減算や算定不可)が設けられています。

早期受診と継続的なフォローアップ

筋肉や神経のトラブルは、時間の経過とともに症状が進むケースがあります。気になる症状があれば、まずは医療機関を受診し、必要があれば筋電図検査を検討します。

治療開始後も定期的に検査や診察を受け、状態を見極めながら治療方針を修正していくことが大切です。

筋電図検査の受診先を選ぶ際、あるいは検査後のフォローアップを行う際に考慮したい点は以下のとおりです。

・神経内科、整形外科、リハビリテーション科が協力している環境を選ぶ

・症状と検査結果にギャップがあると感じる場合は、セカンドオピニオンを検討する

・定期的な診察や検査で、変化を見逃さないようにする

・費用や通院の負担など、生活全体を考慮に入れる

以下に、筋電図検査を含む神経筋領域の受診・治療プロセス例を示します。

| プロセス | 内容 |

|---|---|

| 症状発症 | 手足のしびれや脱力、異常感覚などが続く |

| 一般内科受診 | 血液検査や簡単な神経学的テストによって初期評価 |

| 神経内科・整形外科紹介 | 筋電図検査や画像検査を実施し、正確に原因を診断 |

| 診断・治療開始 | 保存療法、薬物療法、リハビリなどを組み合わせて対応 |

| 定期フォローアップ | 再度筋電図検査や問診を行い、治療効果や症状変化を確認 |

長引く症状に対しては、早めの診断と適切なケアが回復への近道となることがあります。症状に不安を感じたときは、お近くの医療機関に相談してみてください。

以上