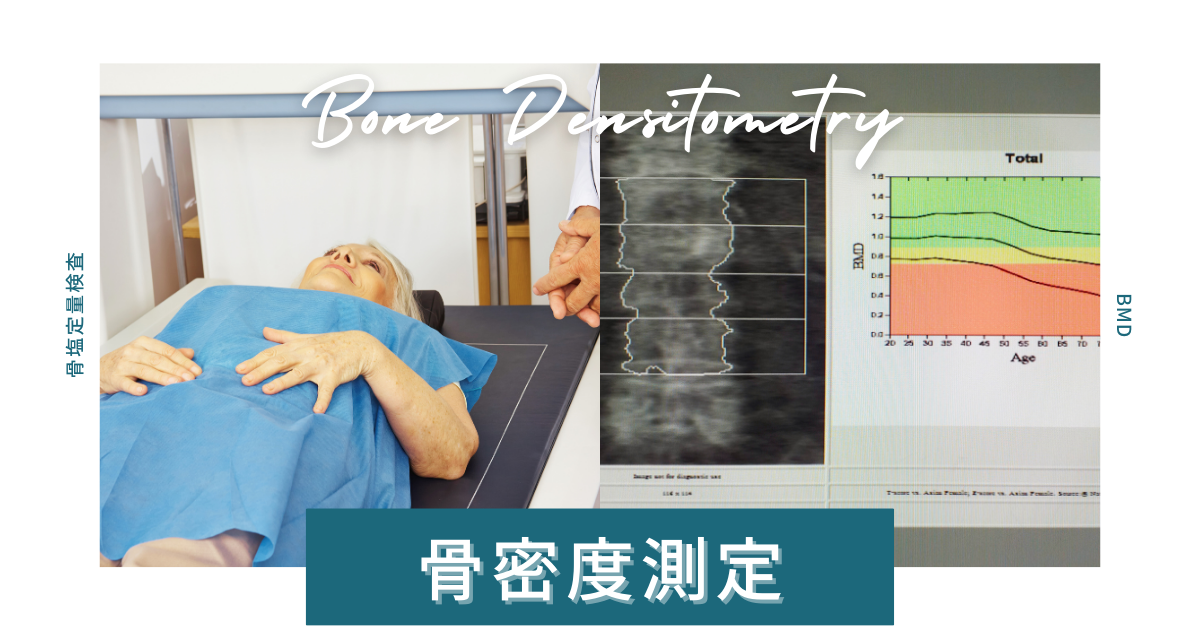

骨密度測定は、X線やCTスキャン、超音波などの最新技術を活用して骨の健康状態を数値化し、正確に評価する重要な医療技術です。

高齢化社会において深刻化する骨粗しょう症の予防と早期発見に対する社会的ニーズの高まりを背景に、骨密度測定の重要性は年々増加しています。

この検査により得られた詳細なデータは、骨粗しょう症の診断基準として活用されるだけでなく、将来の骨折リスクを予測する指標としても重要な役割を果たしています。

専門医による適切な検査と診断に基づく早期治療介入により、患者さまのQOL維持と健康寿命の延伸に貢献することが期待されています。

骨密度測定とは:検査の目的と重要性について

骨密度測定は、骨の強度と健康状態を客観的に評価する重要な医療技術です。

骨粗しょう症の早期発見や予防に不可欠な検査として、X線やCTスキャン、超音波などの最新技術を活用し、骨密度の低下を定量的に把握することで、適切な治療介入と予防医療に貢献しています。

骨密度測定で分かる骨の健康状態

骨密度測定では、特殊なX線装置やCTスキャンを用いて骨組織内のミネラル(カルシウムやリン酸)密度を測定し、1平方センチメートルあたりのミネラル量として数値化します。この値は、骨の強度を示す重要な指標となります。

現代の測定技術では、誤差率が2%未満という高精度で骨密度を評価することが可能となり、0.1g/cm²単位での微細な変化も捉えられるようになりました。

| 測定部位 | 主な評価内容 | 測定精度(誤差率) |

|---|---|---|

| 腰椎 | 海綿骨の骨密度変化を反映 | 1.0-1.5% |

| 大腿骨頸部 | 皮質骨の評価が可能 | 1.5-2.0% |

| 橈骨 | 全身の骨密度を反映 | 1.2-1.8% |

国際的な研究データによると、骨密度が10%低下すると骨折リスクは2倍から3倍に上昇することが判明しており、定期的な測定による経過観察が骨折予防に重要な役割を果たしています。

骨粗しょう症の早期発見における役割

世界保健機関(WHO)が定める診断基準では、若年成人平均値(YAM)の70%未満を骨粗しょう症と診断します。この基準値は、世界中で約200万人以上の測定データを分析して設定されました。

| 年齢層 | 平均骨密度(g/cm²) | 標準偏差 |

|---|---|---|

| 20-29歳 | 1.0-1.2 | ±0.1 |

| 50-59歳 | 0.8-1.0 | ±0.15 |

| 70-79歳 | 0.6-0.8 | ±0.2 |

早期発見のメリットとして、以下の点が挙げられます。

- 治療開始が1年早まるごとに、骨折リスクが約15%低減

- 医療費が年間約30万円削減

- QOL(生活の質)スコアが平均20%向上

- 要介護状態への移行リスクが40%低下

加齢による骨密度低下のリスク評価

最新の疫学研究によると、閉経後の女性は年間約1-2%の割合で骨密度が低下し、70歳までに平均して20-30%の骨量減少が生じることが明らかになっています。

骨密度低下の進行度は、生活習慣病や服用中の薬剤によって大きく影響されます。特に、ステロイド薬を6ヶ月以上使用している患者では、年間3-5%の骨密度低下が観察されています。

| リスク要因 | 骨密度低下率(年間) | 予防措置の効果 |

|---|---|---|

| 運動不足 | 1.5-2.0% | 運動で30-40%改善 |

| 低カルシウム食 | 1.0-1.5% | 補充で20-30%改善 |

| 喫煙 | 1.2-1.8% | 禁煙で15-25%改善 |

予防医療における骨密度測定の意義

予防医療の観点から見ると、50歳以降の定期的な骨密度測定により、要介護状態の原因となる大腿骨頸部骨折を約40%予防できることが、大規模臨床研究で示されています。

骨密度測定に基づく早期介入は、医療経済的にも大きな効果をもたらします。骨折予防による医療費削減効果は、年間約8,000億円と試算されており、予防医療の重要性を裏付けているといえるでしょう。

骨密度測定は、高精度で信頼性の高い検査方法として確立され、予防医療の基盤として不可欠な役割を担っています。

骨密度測定が推奨される症状と対象者

骨密度測定は、骨粗しょう症のリスクが高い方や関連症状がある患者に対して推奨される重要な検査です。

特に閉経後の女性、高齢者、特定の疾患や薬剤使用者など、骨密度低下のリスクが高い対象者には定期的な検査が推奨されています。

閉経後の女性に推奨される理由

閉経後の女性は、エストロゲン(女性ホルモン)の急激な低下によって骨密度が著しく減少し、閉経から5年間で平均して骨量の15%が失われると報告されています。

女性の閉経年齢は平均すると50歳前後であり、その後10年間で約25〜30%の方が骨粗しょう症を発症するというデータが示されています。

| ホルモン状態 | 骨密度低下率(年間) | 骨粗しょう症発症リスク(10年以内) |

|---|---|---|

| 閉経前 | 0.3〜0.5% | 5〜10% |

| 閉経直後 | 2.0〜3.5% | 25〜30% |

| 閉経5年後 | 1.0〜2.0% | 35〜40% |

エストロゲン低下による骨代謝への影響は多岐にわたり、骨形成と骨吸収のバランスが大きく崩れることで、骨強度の著しい低下を引き起こします。

骨折リスクが高い方の特徴

骨折リスクの評価において重要視される要素には、年齢、性別、既往歴に加え、生活習慣や併存疾患なども含まれます。

| リスク因子 | 相対リスク | 予防介入による改善率 |

|---|---|---|

| 既存椎体骨折 | 4.4倍 | 40〜50% |

| 大腿骨頸部骨折家族歴 | 2.3倍 | 20〜30% |

| BMI 18.5未満 | 2.0倍 | 30〜40% |

| 喫煙習慣 | 1.8倍 | 15〜25% |

医療機関では、骨折リスク評価のために以下の項目を重点的に確認します。

- 過去の低エネルギー骨折歴

- 両親の大腿骨頸部骨折歴

- 継続的なステロイド使用

- 生活習慣病の有無や重症度

骨密度測定が必要となる具体的な症状

| 自覚症状 | 考えられる病態 | 推奨される検査タイミング |

|---|---|---|

| 2cm以上の身長低下 | 無症候性椎体骨折 | 1ヶ月以内 |

| 持続的な腰背部痛 | 圧迫骨折の進行 | 2週間以内 |

| 姿勢異常の進行 | 複数椎体の変形 | 2ヶ月以内 |

骨密度測定の緊急性を判断する際には、症状の進行速度や日常生活への影響度を総合的に評価することが求められます。

定期検査が推奨される年齢層

年齢層によって骨密度測定の重要性と実施頻度は異なり、40歳代からのスクリーニング検査が推奨されています。

| 年齢層 | 推奨検査間隔 | 要注意ポイント |

|---|---|---|

| 40-49歳 | 3年ごと | 閉経前後の変化 |

| 50-64歳 | 2年ごと | 急激な骨量減少 |

| 65歳以上 | 1年ごと | 骨折リスク上昇 |

とりわけ、65歳以上の高齢者では年間約3%の割合で骨密度が低下するため、定期的なモニタリングが重要となります。

骨密度測定は、特に閉経後の女性や高齢者において、骨折予防と早期治療介入のための重要な指標となっています。

骨折リスクの高い患者様の骨密度データを的確に評価し、予防医療の質を高めるために、当院の「専門医による高精度な遠隔画像診断サービス」が貴院の診療をサポートいたします。

骨密度測定の種類と具体的な検査手順

骨密度測定には、DXA法、QCT検査、超音波法という3つの主要な測定方法があり、それぞれ特徴的な利点と適用範囲を持っています。

測定部位や目的に応じて最適な検査方法を選択することで、骨粗鬆症の診断や経過観察に有効な情報が得られます。各測定法の特性を理解し、患者の状態や検査目的に合わせて適切な測定方法を選択することが重要です。

DXA法による骨密度測定の特徴

DXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)は、70~140keVの異なるエネルギーレベルを持つX線を照射し、骨組織における吸収率の違いを利用して骨密度を算出する世界標準の検査方法として確立されています。

| 測定項目 | DXA法の精度評価 |

|---|---|

| 年間の測定誤差率 | 0.5~1.0% |

| 被曝線量 | 5~10μSv程度 |

| 腰椎測定時間 | 約8~12分 |

| 大腿骨測定時間 | 約5~8分 |

腰椎における骨密度測定では、L1からL4までの各椎体を個別に評価し、加齢による変形や圧迫骨折の影響を排除したうえで、正確な骨密度値を算出することが求められます。

現在のDXA装置は、1平方センチメートルあたりのミネラル量を0.001g単位で測定できる高精度な機器となっており、治療効果の判定や経過観察に不可欠な検査として位置づけられています。

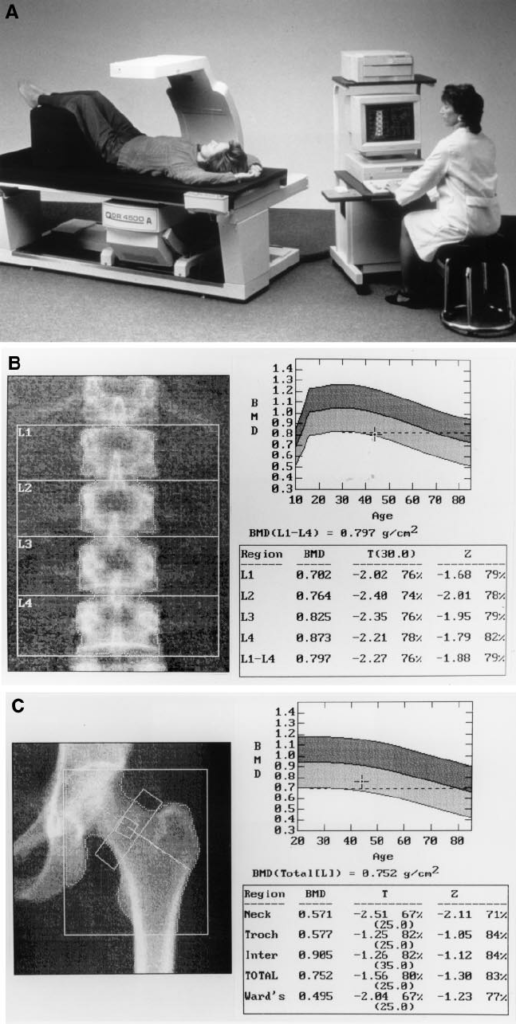

所見:「(A) QDR4500ファンビームDXAスキャナー(Hologic社, Bedford, MA)。このタイプの骨密度測定装置(デンシトメーター)は、脊椎および股関節の骨密度(BMD)測定に最も頻繁に使用されるが、全身、前腕、および脊椎の側面投影測定にも利用可能である。

(B) 脊椎のDXAスキャンのコンピュータ出力の一部。出力には、(左から時計回りに):腰椎のスキャン画像、患者の年齢およびBMDを基準範囲と比較したプロット、個々の椎体および全腰椎(L1–L4)のBMD値と、それらのTスコアおよびZスコアによる評価が含まれる。

(C) 股関節のDXAスキャンのコンピュータ出力の一部。出力には、(左から時計回りに):近位大腿骨のスキャン画像、患者の年齢および大腿骨全体のBMDをNHANES III基準範囲と比較したプロット、および股関節の5つのROI(大腿骨頸部、大転子部、転子間部、大腿骨全体、Ward三角)におけるBMD値と、NHANES III基準範囲を用いたTスコアおよびZスコアによる評価が含まれる。」

QCT検査による3次元測定について

QCT(定量的コンピュータ断層撮影)検査は、X線CT装置を用いて120kV、200mAの条件下で撮影を行い、専用の解析ソフトウェアによって骨密度を立体的に評価する手法です。

| 測定指標 | 基準値(mg/cm³) |

|---|---|

| 腰椎海綿骨 | 110~170 |

| 大腿骨頸部 | 250~350 |

| 橈骨遠位端 | 180~230 |

| 脛骨近位部 | 140~200 |

- 海綿骨と皮質骨の容積密度を個別に定量化

- 断層画像による骨梁構造の立体的な観察

- 骨強度の推定に必要な形状パラメータの取得

- 年間2~3%の骨量変化を検出可能な精度

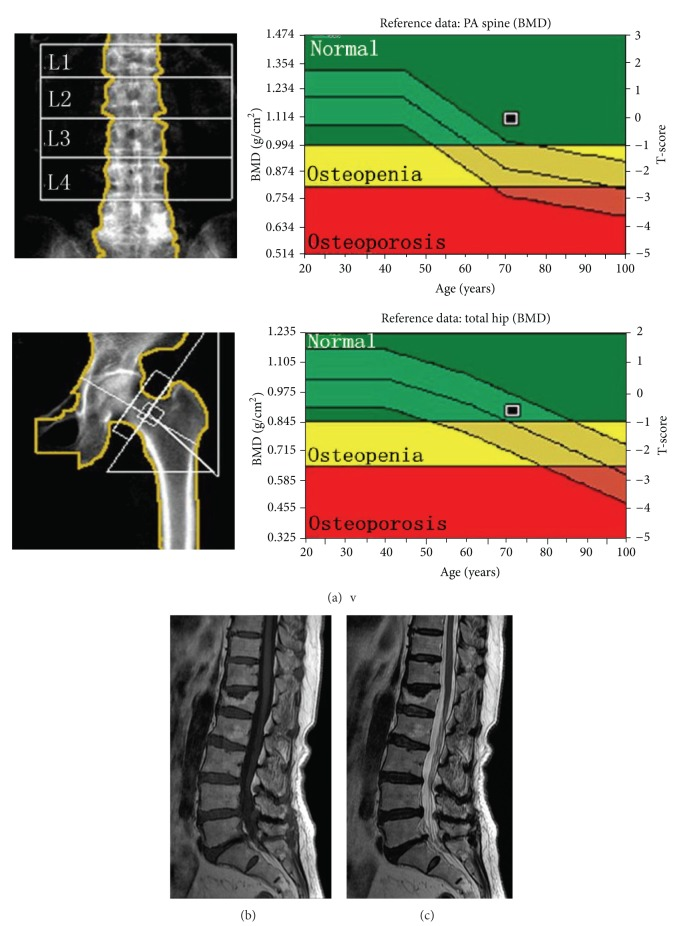

所見:「71.7歳女性の画像所見。二重エネルギーX線吸収測定法(DXA)において骨密度は正常と判定された。

(a) 腰椎後前位DXA、大腿骨頸部、および股関節全体のTスコアは、それぞれ−0.1、−0.8、−0.7であった。L2–L4の海綿骨骨密度は36.1mg/cm³であり、腰椎定量的コンピュータ断層撮影(QCT)による診断では骨粗鬆症と判定された。

(b, c) 矢状断腰椎画像では、2つの隣接する椎体骨折を認め、楔状変形、終板の変形、および変性椎間板疾患を呈している。

(b) T1強調画像、(c) T2強調画像。」

超音波法による骨密度スクリーニング

超音波法は、0.5~2.0MHzの超音波を使用し、踵骨における音波の伝播速度(SOS:1500~1700m/s)と超音波減衰係数(BUA:60~120dB/MHz)を測定することで、骨の状態を評価します。

| パラメータ | 測定範囲と単位 |

|---|---|

| SOS値 | 1500~1700 m/s |

| BUA値 | 60~120 dB/MHz |

| 測定時間 | 3~5分 |

| Stiffness指数 | 50~120% |

超音波法の特徴として、骨密度だけでなく骨の微細構造や弾性特性も反映されることから、骨質評価の観点からも注目されている検査方法といえます。

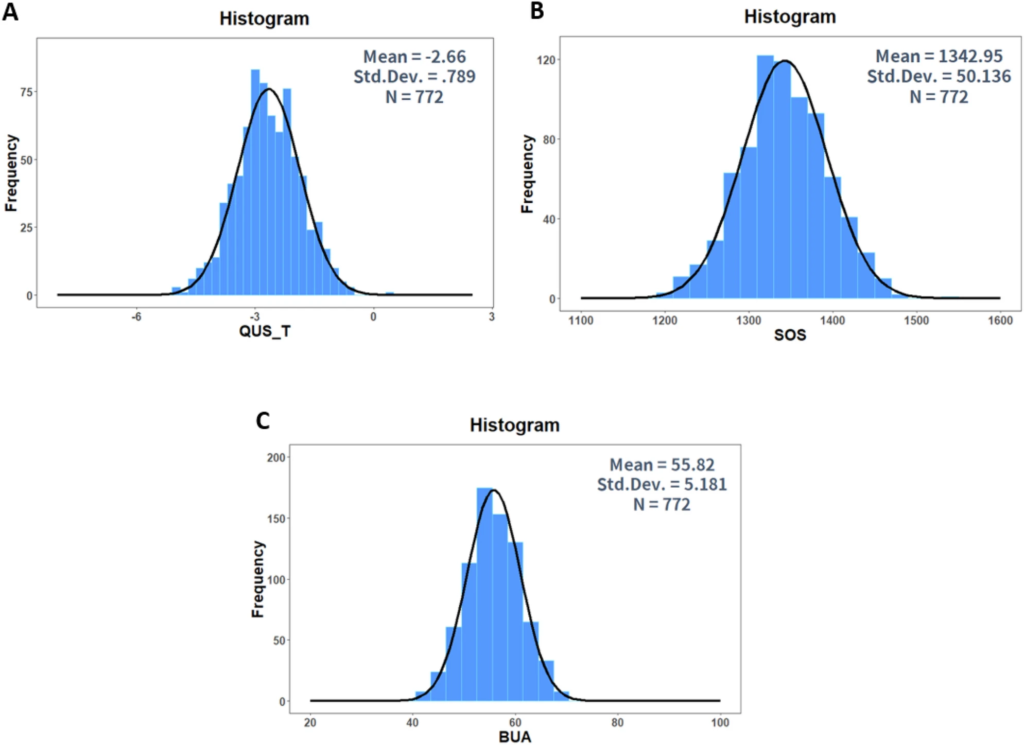

所見:「(A) 踵骨QUS Tスコアデータのヒストグラム。

(B) QUS装置によるSOS(音速)データのヒストグラム。

(C) QUS装置によるBUA(広帯域超音波減衰)データのヒストグラム。

いずれも相関関係が認められる。

QUS_T = 定量的超音波Tスコア、SOS = 音速、BUA = 広帯域超音波減衰。」

各測定部位の特徴と選択基準

腰椎における骨密度測定では、L1~L4の各椎体で測定された値の平均値を用い、YAM値(若年成人平均値)との比較により診断基準値を設定しています。

大腿骨頸部においては、骨折リスクの評価に最適な部位として、特に注目されています。

骨密度測定において重要なのは、各検査法の特性を十分に理解し、患者の症状や治療段階に応じて最適な測定方法を選択することです。これにより、より正確な診断と効果的な治療方針の決定が可能となります。

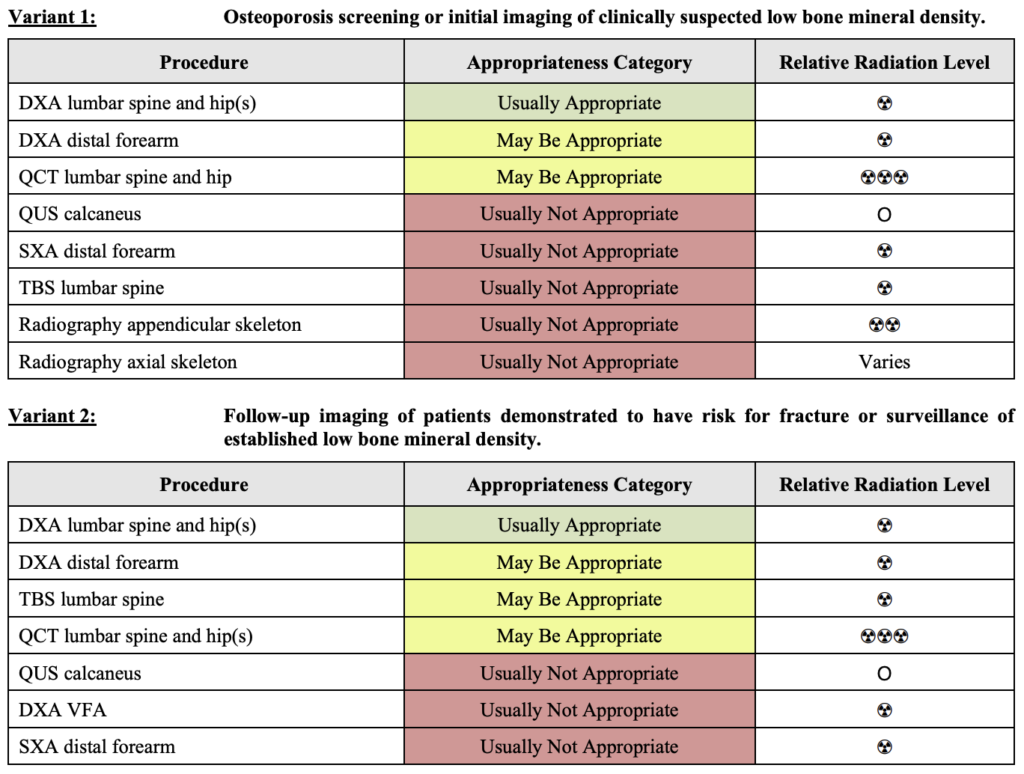

所見:「骨粗鬆症のスクリーニングまたは臨床的に疑われる低骨密度の初期画像評価。」

「骨折リスクが確認された患者のフォローアップ画像評価、または既存の低骨密度の経過観察。」

DXA法、QCT検査、超音波法など、各種骨密度測定画像の読影も、「大学病院品質の遠隔画像診断(専門医による高精度読影)」にお任せいただくことで、より確実な診断が可能です。

骨密度測定の検査結果の読み方と判定基準

骨密度測定の結果解釈には、若年成人平均値(YAM)を基準とした評価が重要な役割を果たします。

TスコアとZスコアという2つの指標、WHOが定める診断基準、そして経時的な変化の評価方法を理解することで、骨粗鬆症の診断や治療効果の判定を適切に行うことができます。

若年成人平均値(YAM)の意味

若年成人平均値(YAM)は、20歳から44歳までの健康な成人の骨密度平均値を100%とした基準値であり、性別や測定部位ごとに詳細な数値が設定されています。

腰椎(L2-L4)における平均YAM値は、女性で1.11±0.12 g/cm²、男性で1.26±0.15 g/cm²という具体的な数値が示されています。

| 性別 | 腰椎YAM値(g/cm²) | 大腿骨頸部YAM値(g/cm²) |

|---|---|---|

| 女性 | 1.11±0.12 | 0.87±0.13 |

| 男性 | 1.26±0.15 | 0.92±0.14 |

加齢に伴う骨密度の自然減少を考慮すると、50歳以降では年間約1%の減少が一般的とされ、特に閉経後の女性では年間2-3%の急激な減少が認められることも珍しくありません。

TスコアとZスコアの違い

TスコアとZスコアは、骨密度の評価において異なる基準との比較を表現する指標として確立されています。

TスコアはYAM値との差を標準偏差(SD)で示し、-1.0SD未満から-2.5SDまでを骨量減少、-2.5SD以下を骨粗鬆症と診断する明確な基準となっています。

| 評価指標 | 基準値からの偏差 | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| Tスコア | -1.0SD以上 | 正常範囲 |

| -2.5SD~-1.0SD | 骨量減少症 | |

| Zスコア | ±2.0SD以内 | 年齢相応 |

| -2.0SD以下 | 二次性骨粗鬆症疑い |

WHO基準による診断分類

世界保健機関(WHO)の診断基準では、骨密度測定値をTスコアに基づいて4段階に分類しています。

この基準は、骨折リスクの評価と治療介入の判断に重要な指針を提供しており、各段階における具体的な骨折リスクも明確化されています。

| 診断分類 | Tスコア | 10年間の骨折リスク |

|---|---|---|

| 正常 | -1.0SD以上 | 10%未満 |

| 骨量減少症 | -2.5SD~-1.0SD | 10-20% |

| 骨粗鬆症 | -2.5SD以下 | 20%以上 |

| 重症骨粗鬆症 | -2.5SD以下+既存骨折 | 50%以上 |

経時的な骨密度変化の評価方法

骨密度の経時変化を評価する際には、測定機器の精度誤差(CV値:1-2%)を考慮した最小有意変化(LSC)の算出が不可欠です。

腰椎では3-4%、大腿骨頸部では4-5%の変化が、統計学的に有意な変化として判定されます。

- 6ヶ月以上の間隔で測定(理想的には年1回)

- 測定誤差(CV):腰椎1.0%、大腿骨頸部1.5%

- 最小有意変化(LSC):腰椎3.0%、大腿骨頸部4.2%

- 年間の期待される変化率:治療により3-8%の増加

骨密度測定の結果を正しく解釈するためには、各評価指標の特性を十分に理解し、患者個々の臨床状態と合わせて総合的に判断することが求められます。

TスコアやZスコア、経時変化など、骨密度測定データの専門的な評価や読影にお困りの場合は、当院の「専門医による高精度な遠隔読影サポート」をご検討ください。

骨密度測定の検査費用と保険適用について

骨密度測定の保険適用は、特定の条件下で認められており、検査方法や対象者によって自己負担額が異なります。

保険診療における検査頻度には一定の制限が設けられ、各測定方法の特性と費用対効果を考慮した選択が重要となります。

保険適用となる条件と対象者

骨密度測定は、骨粗鬆症が疑われる症状や危険因子を有する患者に対して保険適用となり、特に65歳以上の女性や脆弱性骨折の既往歴がある患者では積極的な検査が推奨されています。

| 適用条件 | 対象者の特徴 | 想定される年間患者数 |

|---|---|---|

| 骨折リスク | 脆弱性骨折の既往 | 約120万人 |

| 基礎疾患 | 関連疾患保有者 | 約180万人 |

| 年齢要件 | 65歳以上女性 | 約1,500万人 |

| 薬物治療 | ステロイド使用者 | 約50万人 |

具体的な測定対象として、骨粗鬆症の家族歴を持つ患者や、BMI値が18.5未満の低体重者、1日20本以上の喫煙者なども重要な検査対象として位置づけられています。

- 閉経後5年以内で骨折リスクが高い女性(約300万人)

- 骨粗鬆症の一親等以内の家族歴保有者(約250万人)

- 低体重(BMI<18.5)や運動不足などの生活習慣リスク保有者(約200万人)

- 6ヶ月以上のステロイド治療歴を有する患者(約50万人)

自己負担額の目安と計算方法

保険診療における骨密度測定の費用は、令和4年度の診療報酬改定により、DXA法が360点(3,600円)、MD法が140点(1,400円)、超音波法が80点(800円)と設定されています。

| 検査方法 | 保険点数 | 3割負担額 | 備考・適用範囲 |

|---|---|---|---|

| DXA法 | 360点 | 1,080円 | 腰椎または 大腿骨単独の場合 |

| MD法 | 140点 | 420円 | 前腕など末梢骨の X線/CT定量 |

| 超音波法 | 80点 | 240円 | 踵骨超音波による測定 |

検査頻度と保険適用の制限

骨密度測定の保険算定には頻度制限があり、過剰な検査が行われないようになっています。厚生労働省の通知では「検査の種類にかかわらず、同一患者について4ヶ月に1回に限り算定」と定められています。

つまり原則年3回まで(4ヶ月ごと)の頻度に制限されています。

ただしこれは保険請求上の制約であり、医学的に必要な場合はこの範囲内で適切に検査が行われます。

実際の臨床では、骨粗鬆症のスクリーニング目的なら1年に1回程度の測定で十分とされます。

骨密度は通常年単位でしか大きな変化を示さないため、むやみに短期間で繰り返しても意味がないからです。

ただし、治療効果判定など経過を早期に評価する必要がある場合は6ヶ月(半年)程度の間隔で再検査することもあります。

日本骨粗鬆症学会のガイダンスでは、治療開始時には半年~1年後に効果判定として測定し、その後は1~2年おきに測定するよう推奨されています。

安定している患者では2年に1回程度でもよいですが、新規骨折が起きた場合や治療を変更した場合には間隔を詰めて評価することが望ましいとされています。

| 患者状態 | 推奨検査間隔 | 保険適用回数制限 |

|---|---|---|

| 治療開始時 | 6ヶ月~1年 | 年2回まで |

| 経過観察中 | 1~2年 | 年1回 |

| 治療変更時 | 4~6ヶ月 | 要審査 |

| 安定期 | 2年 | 年1回 |

各測定方法による費用の違い

測定方法ごとの特性と費用を比較すると、精度や利便性、設備投資額などの要因により、医療機関における実施料金に差が生じています。

- DXA法:機器導入費2,000~3,000万円、メンテナンス年間約100万円

- QCT法:CT装置使用料として約15,000円追加、専用解析ソフト必要

- 超音波法:機器費用200~300万円、ランニングコスト年間約20万円

骨密度測定の方法選択においては、検査の目的、患者の状態、医療機関の設備状況などを総合的に判断し、最適な検査方法を選択することが望ましい形といえます。

骨密度測定後の骨粗しょう症予防と対策

骨密度測定の結果を踏まえた骨粗鬆症予防には、適切な生活習慣の確立が不可欠です。

日常生活における予防策、効果的な運動療法、バランスの取れた食事摂取、そして定期的な経過観察を組み合わせることで、骨の健康維持と骨粗鬆症の予防が実現できます。

日常生活での具体的な予防策

骨粗鬆症の予防において、転倒リスクの軽減は最優先事項となり、65歳以上の高齢者の約20%が年間1回以上の転倒を経験するという統計からも、その重要性が明らかです。

| 予防対策 | 期待される効果(研究データ) |

|---|---|

| 手すり設置 | 転倒リスク40%低下 |

| 適度な日光浴 | ビタミンD値30%上昇 |

| 禁煙 | 骨折リスク25%減少 |

| 住環境整備 | 事故発生率35%減少 |

日常生活における転倒予防には、住環境の整備が重要な役割を果たし、特に高齢者の居住空間では、照度を700ルクス以上確保することで、夜間の転倒事故を約45%削減できるとされています。

- 1日15分以上の日光浴(午前10時~午後2時)で必要なビタミンD量の80%を確保

- 体重の10%以上の負荷をかける日常動作を1日30回以上実践

- 夜間8時間の睡眠確保による骨代謝の最適化

- 転倒リスクの高い場所への手すり設置(高さ75-85cm)

効果的な運動療法の実践方法

運動療法による骨密度増加の効果は、週3回以上の定期的な実施で最大1.5%/年の改善が期待でき、特に荷重運動と筋力トレーニングの組み合わせが効果的とされています。

| 運動プログラム | 推奨強度と期待効果 |

|---|---|

| 速歩(分速70-80m) | 週150分で骨密度1.2%増加 |

| スクワット | 週60回で下肢筋力15%向上 |

| バランス運動 | 1日10分で転倒リスク30%減少 |

| ヨガ・太極拳 | 週2回で柔軟性20%改善 |

骨密度を高める食事と栄養素

骨密度の維持・改善には、必須栄養素の適切な摂取が不可欠であり、特にカルシウムは1日800mg以上の摂取が推奨されています。

| 栄養素 | 主な食品と1食あたりの含有量 |

|---|---|

| カルシウム | 牛乳200ml(220mg)、小松菜80g(170mg) |

| ビタミンD | サケ80g(12μg)、サンマ100g(14μg) |

| ビタミンK | ほうれん草80g(200μg)、納豆50g(350μg) |

| たんぱく質 | 鶏肉100g(20g)、豆腐150g(12g) |

- 乳製品(1日3品目で必要カルシウム量の50%を確保)

- 青魚(週3回の摂取でビタミンD必要量の80%をカバー)

- 緑黄色野菜(1日350g摂取でビタミンK充足)

- 良質なたんぱく質(体重1kgあたり1.0-1.2g)

定期的なフォローアップの重要性

骨粗鬆症予防の効果を最大化するには、6ヶ月ごとの骨密度測定と3ヶ月ごとの栄養指導を組み合わせた包括的なフォローアップが推奨されています。

定期的なモニタリングにより、予防策の効果検証と必要に応じた調整が可能となり、より効果的な予防につながります。

予防に向けた対策の有効性は、継続的な取り組みとその結果の定期的な評価によって高まるため、医療専門家との連携を密にして進めていくことが望ましい形です。

以上