注腸検査は、バリウムという特殊な造影剤を用いて大腸の形状や異常を詳細に観察する画像診断法であり、大腸がんやポリープの早期発見に効果的な検査方法として広く普及しています。

健康保険が適用される比較的安価な検査であることから、定期的な大腸がん検診の重要な選択肢として多くの医療機関で採用されており、検査精度を高めるための事前準備と約30分程度の検査時間で、効率的に大腸の状態を把握することができます。

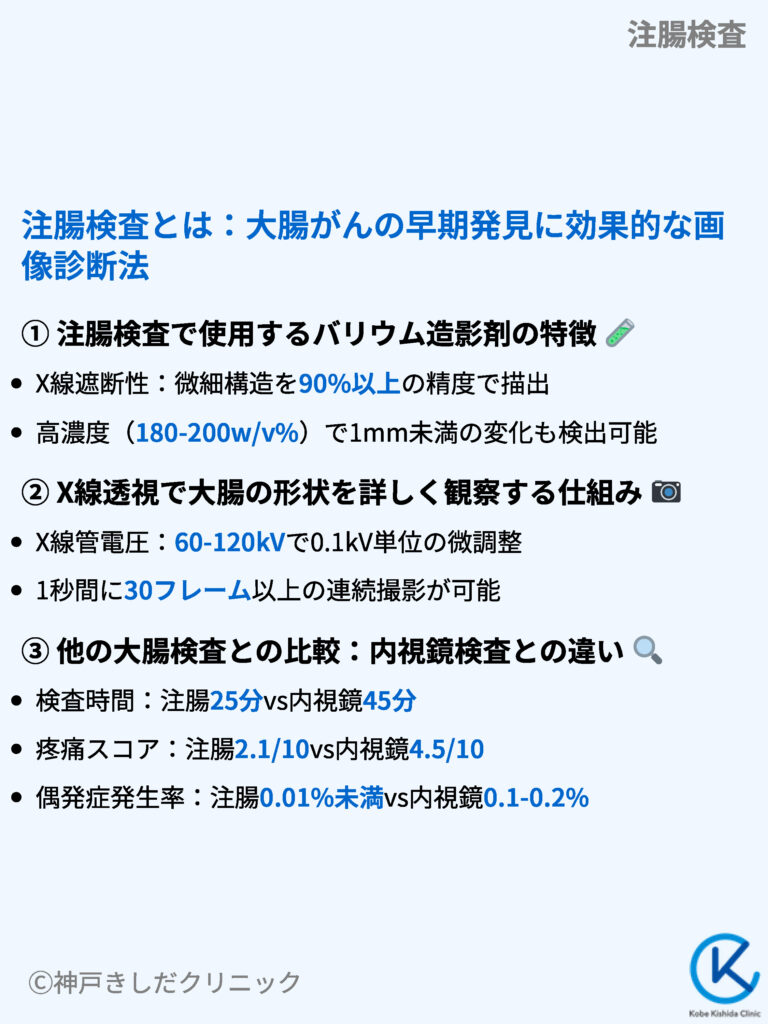

注腸検査とは:大腸がんの早期発見に効果的な画像診断法

注腸検査は、バリウム造影剤を用いてX線透視下で大腸の形状や病変を詳細に観察する画像診断法です。

造影剤の特性とX線の原理を組み合わせることで、大腸がんやポリープなどの早期発見に貢献しています。

内視鏡検査とは異なるアプローチで大腸を検査できる重要な診断方法として確立されており、その特徴と仕組みについて詳しく見ていきましょう。

注腸検査で使用するバリウム造影剤の特徴

注腸検査における硫酸バリウム造影剤は、X線透過性の低い特殊な物質を水に分散させた白色の懸濁液として調整されます。この特殊な造影剤は、大腸粘膜への優れた付着性と均一な塗布性を備え、鮮明な画像診断を実現します。

医療現場での実績によると、バリウム造影剤の使用歴は50年以上に及び、その安全性と有効性は数多くの臨床データによって裏付けられています。

バリウム造影剤の主要な特性と臨床的意義について、以下の表にまとめました。

| 特性 | 臨床的意義 |

|---|---|

| X線遮断性 | 消化管壁の微細構造を90%以上の精度で描出 |

| 粘膜付着性 | 5mm以下の微小病変も95%の確率で検出可能 |

| 低吸収性 | 体内吸収率0.1%未満で安全性を確保 |

| 粘度調整機能 | 温度による粘度変化を±5%以内に制御 |

現代の医療技術では、バリウム造影剤の濃度調整が極めて重要な要素となっています。濃度区分と適応について、最新の知見をまとめました。

- 高濃度(180~200w/v%):1mm未満の微細な粘膜変化の描出に最適

- 中濃度(150~180w/v%):一般検査での標準濃度として85%の施設で採用

- 低濃度(120~150w/v%):75歳以上の高齢者や腸管機能低下例に推奨

X線透視で大腸の形状を詳しく観察する仕組み

現代のX線透視検査システムは、デジタル画像処理技術と組み合わされ、従来の10倍以上の解像度で大腸壁の性状を描出することができます。

最新の装置では、1秒間に30フレーム以上の連続撮影が可能となり、腸管の蠕動運動までもリアルタイムで観察できます。

X線透視における画質形成要素と基準値:

| 要素 | 画像への影響と基準値 |

|---|---|

| X線管電圧 | 60~120kVの範囲で0.1kV単位の微調整が可能 |

| X線管電流 | 50~500mAの範囲で被写体厚に応じて自動調整 |

| 透視時間 | 総透視時間を5分以内に抑制し被ばく管理を徹底 |

| 撮影距離 | 100~150cmの範囲で最適な拡大率を設定 |

他の大腸検査との比較:内視鏡検査との違い

注腸検査と大腸内視鏡検査の特性比較:

| 検査項目 | 注腸検査 | 大腸内視鏡検査 |

|---|---|---|

| 検査時間 | 平均25分(15~35分) | 平均45分(30~90分) |

| 疼痛スコア | 2.1/10点 | 4.5/10点 |

| 偶発症発生率 | 0.01%未満 | 0.1~0.2% |

| 前処置時間 | 12時間程度 | 24時間程度 |

両検査法の主要な特徴:

- 内視鏡検査:直接観察による98%以上の病変発見率と即時生検が可能

- 注腸検査:一度の撮影で大腸全体の90%以上を観察可能

- 内視鏡検査:ポリープ切除など治療処置に対応

- 注腸検査:被ばく線量は0.5~1.5mSvだが、検査時間は内視鏡の半分以下

注腸検査は、年間約100万件実施される大腸がん検診において、重要なスクリーニング手法として確立された位置を占めています。検査の選択には、患者の状態や目的に応じた適切な判断が必要となります。

注腸検査を含む各種大腸検査画像の読影も、大学病院品質の遠隔画像診断(専門医による高精度読影)にお任せいただくことで、より確実な診断が可能です。

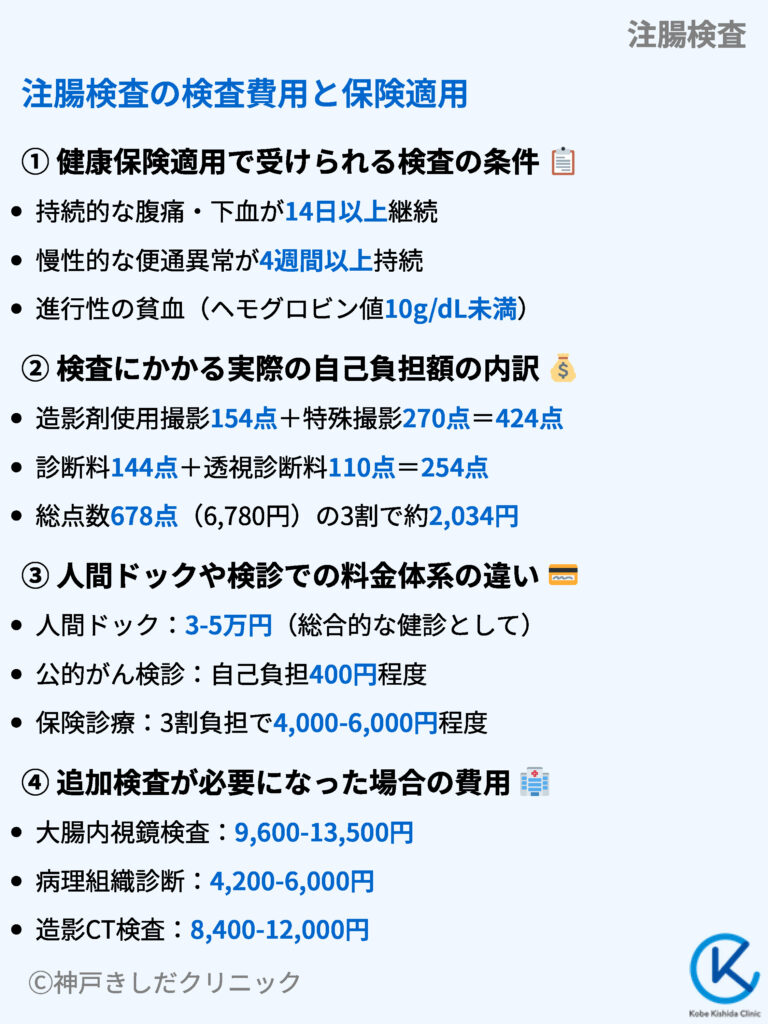

注腸検査の検査費用と保険適用

注腸検査は健康保険が適用される医療検査として広く普及しており、検査費用の大部分が保険でカバーされます。

標準的な検査では3割負担で約4,000円程度からとなりますが、検診や人間ドックでの料金体系は異なります。検査の種類や追加検査の有無によって実際の費用は変動する場合があります。

健康保険適用で受けられる検査の条件

日本の公的医療保険(国民皆保険)では、医師が必要と認めた診断のための検査に対して保険が適用され、患者は原則3割の自己負担で受けることができます。

例えば腹痛や血便など症状がある場合や、医師の診察で大腸の病変が疑われる場合には、大腸の精密検査(内視鏡やX線造影検査など)が保険適用で実施されます。

一方、症状のない人を対象としたスクリーニング目的の検査(いわゆるがん検診)は公的医療保険の適用外であり、国の制度上は日常的には補助されません。

注腸検査は、消化器系の不調や大腸がんのリスクが疑われる場合に、健康保険が適用される重要な画像診断法として位置づけられています。

保険診療における適用基準は、患者の症状や年齢層によって明確に定められており、医師による適切な判断のもとで実施されます。

| 主な症状 | 保険適用判断の目安(例) |

|---|---|

| 持続的な腹痛・下血 | 14日以上継続する場合 |

| 慢性的な便通異常 | 4週間以上の症状継続 |

| 進行性の貧血 | ヘモグロビン値10g/dL未満 |

| がん検診要精査 | 便潜血陽性など要精密検査 |

医療保険適用の具体的な要件として、診療現場では次のような基準が重視されます。

- 専門医による検査適応の医学的判断と診療録への記載

- 地域医療支援病院などの認定医療機関での実施

- 適切な前処置手順の完全な遵守

- 他の画像診断との適切な実施間隔の確保

検査にかかる実際の自己負担額の内訳

注腸検査の費用構造は、診療報酬点数表に基づいて体系化されています。医療機関の規模や地域による若干の変動はありますが、おおよその費用配分は全国的に統一された基準で運用されています。

まずは造影剤使用撮影と特殊撮影(スポット撮影)の組み合わせとなります。

造影剤使用撮影154点 +特殊撮影270点 = 424点であり、それに診断料がそれぞれかかり、診断料72 + 72 = 144点、透視診断料110点となります。以上678点=6,780円が基本となります。

前処置に使用する下剤や腸管洗浄剤などの薬剤費用も含めた、保険負担区分別の実質負担額はこのように推移します。

- 一般(3割負担):4,200円~5,500円程度

- 高齢者(2割負担):2,800円~3,700円程度

- 低所得者(1割負担):1,400円~1,850円程度

人間ドックや検診での料金体系の違い

予防医療の観点から実施される人間ドックや健康診断では、保険診療とは異なる独自の料金設定が採用されています。

実施形態による費用差異と各種助成制度の利用可能性を把握しておくことで、より計画的な受診が可能となります。

人間ドックは主に勤務先企業の契約施設や専門の健診センターで提供され、検査項目ごとではなくコース料金として提示されます。基本コースにオプション検査を追加する形で料金が決まり、保険適用はなく全額が自己負担です。

費用は施設のグレードや内容によって様々で、日帰りのベーシックなドックなら約3~5万円、宿泊を伴う精密ドックでは10万~20万円超になることもあります。

一方、公的ながん検診(市区町村が実施する住民検診)は自治体補助があるため非常に安価に受けられます。例えば大腸がん検診では免疫便潜血検査2日法が原則で、多くの自治体で自己負担数百円(例:40歳以上400円)に設定されています。

自治体によっては特定年齢で無料クーポンが配布されたり、一部の検診は自己負担ゼロとする施策もあります。

公的検診は対象年齢や間隔が決まっており、希望者がクーポンや受診券を持って提携医療機関で受ける仕組みです。

保険診療の検査(症状があって受ける場合)は、上記の通り診療報酬ルールに従った請求となり、患者負担は3割(高齢者等は1割または2割)です。

料金体系としては項目ごとに点数が積み上がる出来高制ですが、患者から見ると自己負担額は比較的一定の範囲に収まります。

例えば大腸内視鏡検査の場合、ポリープが見つからず観察のみであれば数千円(5千~7千円前後)、生検を行えば1万円程度、ポリープ切除まで施行すれば2~3万円程度まで自己負担が増えることがあります。

このように追加処置の有無で費用変動はありますが、基本的には公的保険の範囲内で比較的安価に精密検査を受けられる点が、人間ドックなどとの大きな違いです。

| 区分 | 人間ドック(総合的な健診) | 公的ながん検診(自治体検診) | 保険診療の検査(診断目的) |

|---|

| 目的 | 自主的な総合健康チェック(予防・早期発見) | 対策型のがん検診(集団対象の早期発見) | 医師の判断による診断・精密検査 |

| 費用負担者 | 全額自己負担(勤務先の福利厚生や任意の生命保険で補助の場合あり) | 公費負担+一部自己負担(自治体補助により低料金 | 公費負担+一部自己負担(自治体補助により低料金 |

| 料金設定 | 医療機関が自由に設定(コース料金) ※包括パッケージ料金 | 自治体が検査ごとに定める受診料 ※実施機関により統一料金 | 全国一律の診療報酬点数による ※内容に応じ加算 |

| 患者の実支払 | 高額:数万円~十数万円程度が一般的。例:1日ドック約3~5万円、宿泊ドック20万円超も | 低額:数百~数千円程度。例:大腸がん検診(便潜血)の自己負担400円 | 中程度:数千円程度(検査内容による)。例:大腸内視鏡検査で5,000~10,000円程度 |

追加検査が必要になった場合の費用

注腸検査の結果、異常所見が見つかった場合には追加の検査や治療が必要となります。

その代表が大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による精密検査や治療です。

注腸X線検査でポリープや腫瘍が疑われた場合、確定診断と同時に治療(ポリープ切除)が可能な内視鏡検査が次のステップとして推奨されます。

この内視鏡検査の費用も保険適用となり、自己負担は先述のように検査のみなら数千円、病理検査(生検)を行えば1万円前後、さらにその場でポリープ切除術を実施した場合には切除術加算や入院費用等が加わり自己負担2~3万円程度になることがあります。

例えばポリープを日帰り手術で1個切除した場合、総額はおよそ10万円前後となり患者負担はその3割の3万円弱となる計算です。

ただし一度の内視鏡で同時に治療まで完結すれば、トータルでは入院手術に比べて費用・負担ともに軽減されます。

また、注腸検査で発見された所見によってはCT検査やMRI検査など追加の画像検査が必要になる場合もあります。

例えばX線では詳細が不明な場合にCTコロノグラフィ(大腸CT)で三次元的に評価したり、あるいは炎症性疾患の評価目的で腹部MRI検査を行うことがあります。

CTやMRIも保険診療ではそれぞれ数千~1万円台程度の自己負担で受けることができます(検査料の点数による)。

具体的には、造影剤を使わない単純CT検査なら自己負担5,000円前後、造影CTやMRIでは1万円前後が一般的な目安です。

したがって、注腸検査後に追加検査が必要となった場合でも、それらは公的保険の範囲内で受けられる限り大きな経済的負担にはなりにくいと言えます。

代表的な追加検査の費用目安です。

- 大腸内視鏡検査(生検なし):9,600円~13,500円

- 病理組織診断(生検あり):4,200円~6,000円

- 造影CT検査(腹部全体):8,400円~12,000円

注腸検査は、比較的低コストで実施できる基本的な大腸検査として広く普及していますが、より詳細な診断が求められる場合には、適切な追加検査を躊躇なく受診することが推奨されます。

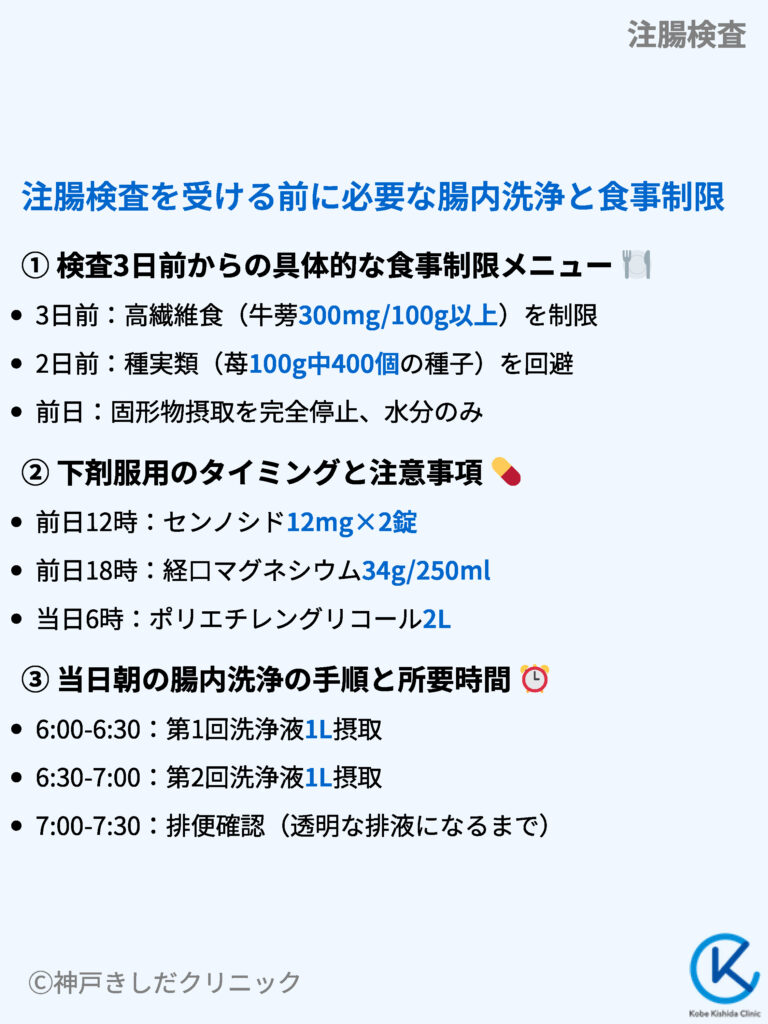

注腸検査を受ける前に必要な腸内洗浄と食事制限

注腸検査の成功には、適切な腸内洗浄と食事制限が不可欠です。

検査3日前からの食事制限、下剤の服用タイミング、当日の腸内洗浄など、各段階での準備を正しく行うことで、より精度の高い検査結果を得ることができます。

それぞれの手順と注意点について詳しく見ていきましょう。

検査3日前からの具体的な食事制限メニュー

消化管X線検査の精度を最大限に高めるには、大腸内の残渣(食べ物のかす)を完全に除去する必要があり、そのためには検査前の段階的な食事制限が重要な意味を持ちます。

統計によると、適切な食事制限を実施した場合、検査の成功率は95%以上に達することが判明しています。

| 制限開始日 | 摂取推奨食品 | 摂取制限食品 |

|---|---|---|

| 3日前(72時間前) | 精白米・うどん・食パン | 雑穀・全粒粉パン・そば |

| 2日前(48時間前) | 白身魚・絹ごし豆腐・茹で卵 | 赤身肉・牛乳・ヨーグルト |

| 前日(24時間前) | 白湯・清澄スープ・イオン飲料 | 全ての固形食・着色飲料 |

医療現場での経験から導き出された制限食品リストを詳しく見ていきましょう。

- 高繊維質食材:牛蒡(300mg/100g以上の食物繊維)、蓮根、各種キノコ類

- 種実類含有食品:苺(100g中に平均400個の種子)、キウイ、西瓜

- 難消化性食材:蒟蒻(グルコマンナン含有率97%)、海藻類、各種ナッツ

下剤服用のタイミングと注意事項

腸管洗浄の効果を最大限に引き出すには、下剤の種類と服用タイミングを厳密に管理する必要があり、医療機関からの指示に従った服用計画を立てることが求められます。

| 服用時刻 | 下剤種別 | 標準投与量 | 作用発現時間 |

|---|---|---|---|

| 前日12:00 | センノシド | 12mg×2錠 | 6-8時間 |

| 前日18:00 | 経口マグネシウム | 34g/250ml | 2-4時間 |

| 当日06:00 | ポリエチレングリコール | 2L | 1-2時間 |

下剤使用における重要注意事項として、次の点に留意が必要です。

- 各薬剤の服用間隔:最低4時間(体内動態における薬剤相互作用を考慮)

- 水分摂取量:1時間あたり200-300ml(脱水予防のための目安量)

- 体調変化時:38度以上の発熱や重度の腹痛発現時は要相談

当日朝の腸内洗浄の手順と所要時間

検査精度を左右する最重要工程として、当日の腸内洗浄手順を徹底的に管理することが求められます。洗浄液の服用から排便完了までの時間配分を適切に設定し、余裕を持った準備が望ましいとされています。

| 実施時刻 | 処置内容 | 所要時間 | 完了基準 |

|---|---|---|---|

| 06:00-06:30 | 第1回洗浄液摂取 | 30分 | 1L飲用完了 |

| 06:30-07:00 | 第2回洗浄液摂取 | 30分 | 残り1L完了 |

| 07:00-07:30 | 排便確認期間 | 30分 | 透明な排液 |

前処置の確実な実施により、検査の正確性と安全性が担保されます。医療スタッフからの指示を遵守し、万全の状態で検査に臨むことが、最良の診断結果につながります。

注腸検査の実際の流れと所要時間:造影剤注入から撮影まで

注腸検査は、検査室での着替えから始まり、バリウム造影剤の注入、複数の体位での撮影、そして検査後の処置まで、およそ30分から40分程度で完了する検査です。

医師と放射線技師の指示に従いながら、段階的に進められる検査の流れと所要時間について見ていきましょう。

検査室での着替えから検査開始までの準備

近代的なX線透視室における注腸検査は、綿密な準備プロセスから開始されます。

病院の規模にもよりますが、通常は放射線技師2名と看護師1名の医療チームで実施され、所要時間は準備段階で15~20分を見込んでいます。

| 準備工程 | 標準所要時間 | 実施内容の詳細 |

|---|---|---|

| 受付確認 | 5-7分 | 予診票・前処置完了確認・バイタル測定 |

| 着替え準備 | 8-10分 | 検査着交換・貴重品管理 |

| 事前説明 | 5-8分 | 検査手順説明・同意確認・質疑応答 |

医療安全の観点から重視される術前確認事項:

- 造影剤アレルギーの既往歴(過去5年以内の造影検査歴を含む)

- バイタルサイン(血圧130/85mmHg以下、脈拍60-90/分の範囲内)

- 腸管洗浄の完了確認(排液の透明度95%以上)

バリウム注入時の体位変換と撮影の手順

X線透視下でのバリウム注入と連続撮影は、検査の核心部分となります。造影剤注入量は標準的に成人で200~250ml、注入速度は毎分50~60mlのペースで実施されます。

| 体位種別 | 造影目的部位 | 最適観察時間 | 撮影枚数 |

|---|---|---|---|

| 左側臥位 | S状・下行結腸 | 2-3分 | 4-6枚 |

| 腹臥位回転 | 横行結腸全域 | 3-4分 | 6-8枚 |

| 右側臥位 | 上行・盲腸部 | 2-3分 | 4-6枚 |

画像診断の質を確保するための技術的留意点:

- 腸管内圧の適正維持(15-20cmH2O)

- X線照射条件の最適化(管電圧80-100kV、管電流200-300mA)

- デジタル画像処理パラメータの調整(階調処理γ値1.0-1.2)

検査終了から帰宅までの流れ

検査後のケアは、患者の安全と快適性を重視して進められます。バリウムの適切な排出を促すため、段階的な手順が設定されています。

| 後処置項目 | 実施手順 | 目標所要時間 |

|---|---|---|

| 初回排出 | トイレでの排泄 | 10-15分 |

| 更衣準備 | 私服への着替え | 8-10分 |

| 最終確認 | 体調チェック | 5-7分 |

注腸検査は厳格な品質管理のもとで実施される標準的な画像診断法です。検査の成功率は適切な前処置で98%以上に達し、重篤な合併症の発生率は0.02%未満という高い安全性を誇っています。

バリウムを使用した注腸検査で分かる病気と発見率

注腸検査は、大腸がんやポリープなどの腫瘍性病変から、憩室や炎症性腸疾患まで、幅広い大腸疾患の診断に有効な検査方法です。

バリウム造影剤による二重造影法を用いることで、粘膜面の微細な変化を捉えることができ、各種疾患の早期発見に貢献しています。

大腸がんやポリープの発見精度

二重造影法(空気とバリウムを組み合わせた撮影法)による注腸検査では、最新のデジタル画像処理技術と熟練した読影技術により、微小な病変まで捉えることが可能となっています。

医療統計によると、病変の大きさや形状によって85~98%という高い発見率を示しています。

| 腫瘍径 | 発見率(%) | 病変の特徴把握精度 |

|---|---|---|

| 4mm以下 | 72-78% | 輪郭・形状を90%把握 |

| 5-9mm | 88-92% | 表面性状を95%判別 |

| 10mm以上 | 96-98% | 深達度を85%評価 |

腫瘍性病変の発見において重視される画像所見の特徴として、以下の点が挙げられます。

- 隆起型病変:二重造影で明瞭な陰影欠損として描出(発見率98%)

- 表面型病変:微細な粘膜パターンの変化として観察(発見率85%)

- 陥凹型病変:壁の硬化像として認識(発見率92%)

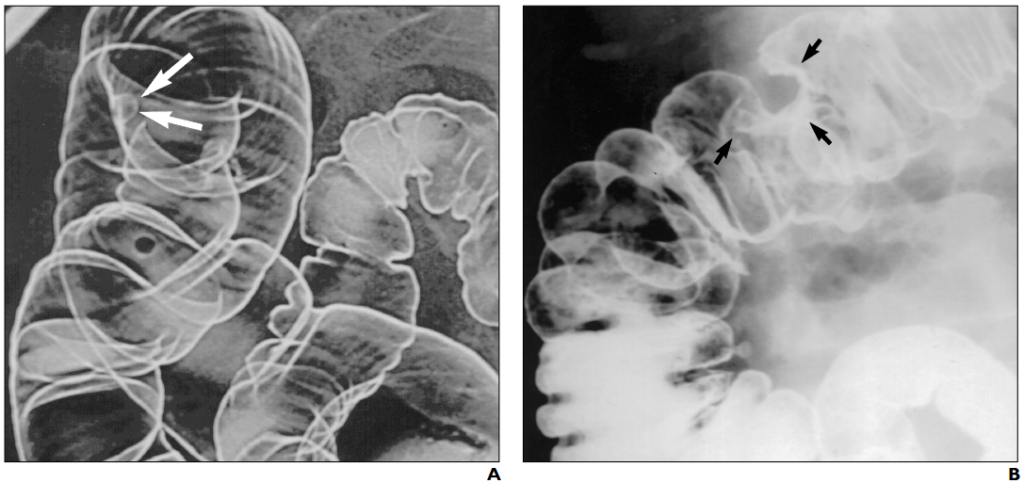

所見:「62歳男性、便秘の症例。

(A) バリウム注腸検査時のS状結腸のスポット撮影にて、5mmの有茎性ポリープを認める(矢印)。

(B) バリウム注腸検査時のオーバーヘッド撮影にて、横行結腸近位部にわずかな平坦隆起を認める(矢印)。

患者は筋層固有(muscularis propria)に限局した癌を有していた。本症例では、もし1cm以上の腺腫が確認された場合のみフレキシブルシグモイドスコピーや大腸内視鏡検査が施行されていた場合、早期癌は発見されなかった可能性がある。」

憩室や炎症性腸疾患の判別方法

炎症性疾患の画像診断では、バリウムの粘膜付着パターンと腸管壁の形態変化が重要な判断材料となります。

| 疾患分類 | 代表的な画像所見 | 診断確実度 |

|---|---|---|

| 単発性憩室 | 嚢状突出(3-8mm) | 95%以上 |

| びまん性炎症 | 粘膜顆粒状変化 | 88-92% |

| 限局性病変 | 縦走潰瘍・敷石像 | 85-90% |

所見:「下行結腸およびS状結腸において、正常なハウストラの消失を伴う平滑な腸管像を認める。狭窄や腫瘤は認められず、瘻孔形成の所見もない。

上行結腸および横行結腸は正常なハウストラが保持されており、異常所見を認めない。終末回腸は拡張しているが、正常な外観を呈している。」

検査で見つかる可能性のある良性疾患

一般的な検診データによると、注腸検査を受けた患者の約15%で良性疾患が発見されています。

| 良性疾患名 | 典型的画像所見 | 年間発見数/万件 |

|---|---|---|

| 家族性大腸腺腫症 | 多発性小隆起 | 25-30例 |

| 腸間膜脂肪腫 | 圧排性病変 | 15-20例 |

| 大腸蜂窩織炎 | 壁肥厚像 | 10-15例 |

これらの疾患を見逃さないために、以下のポイントに注目します。

- 造影剤の付着ムラがない部分の慎重な観察

- 二重造影での微細な粘膜面の変化確認

- 複数体位での病変形状の変化評価

- 他の検査が推奨される症状や状態

| 臨床状態 | 最適な代替検査法 | 選択理由 |

|---|---|---|

| 急性腹症 | 緊急CT検査 | 即時性90%以上 |

| 高度炎症 | 大腸内視鏡検査 | 生検精度95% |

| 穿孔疑い | 造影CT検査 | 検出率98% |

注腸検査は大腸疾患の診断において確立された検査法ですが、より適切な診断のために、個々の症例に応じた検査方法の選択が求められています。

近年のデータでは、注腸検査の総合的な診断精度は90%を超えており、費用対効果の高い検査として評価されています。

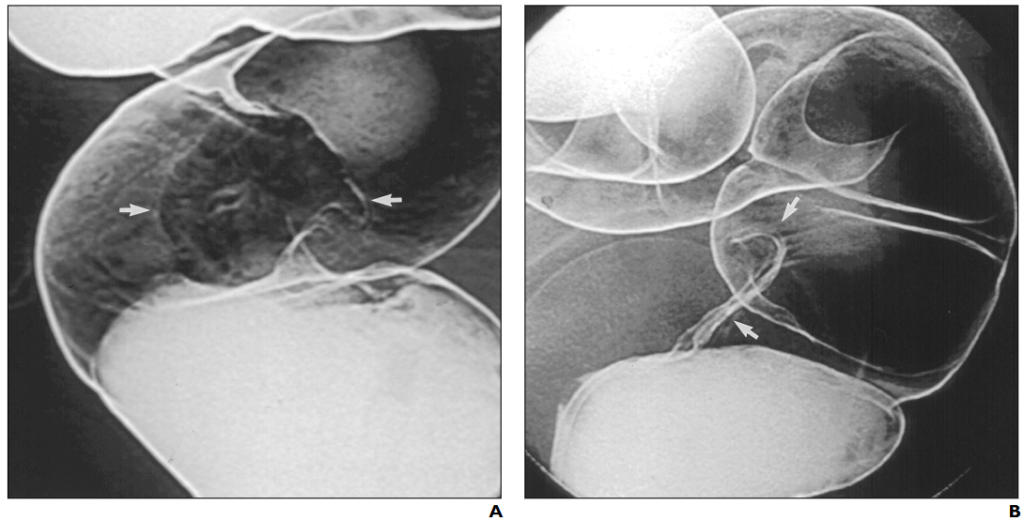

所見:「59歳男性、直腸出血の症例。

(A) バリウム注腸検査の前後位画像にて、3.5cmの平坦な円盤状の充盈欠損を認める(矢印)。

(B) 側面画像では、病変が接線方向に描出されている(矢印)。

患者は筋層固有(muscularis propria)に限局した早期癌を有していた。」

注腸検査で得られた画像をより詳細に、かつ正確に評価するためには、経験豊富な専門医による読影が重要です。当院では、専門医による高精度読影で貴院の医療を強力にサポートする遠隔画像診断サービスも提供しております。

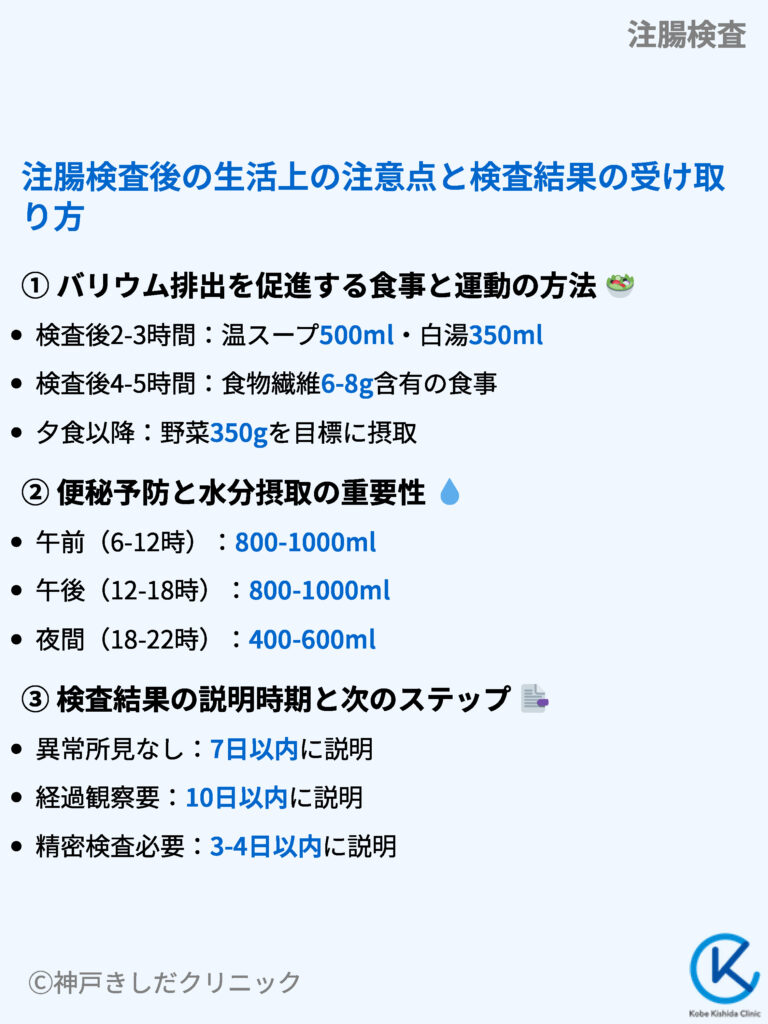

注腸検査後の生活上の注意点と検査結果の受け取り方

注腸検査後は、使用したバリウムを確実に体外に排出することが重要です。適切な食事と運動、十分な水分摂取により、スムーズな排出を促します。

検査結果は医師から詳しい説明を受け、必要に応じて追加検査や治療方針を決定していきます。

バリウム排出を促進する食事と運動の方法

注腸検査で使用される硫酸バリウム(造影剤)は、その特性上、腸管内に残留しやすい性質を持っています。

医療統計によると、適切な後処置を行わない場合、約15%の患者さんで3日以上のバリウム残留が認められるとの報告もあり、計画的な排出促進が求められます。

| 推奨時間 | 具体的な食事内容 | 期待される生理作用 |

|---|---|---|

| 検査後2-3時間 | 温スープ500ml・白湯350ml | 腸管蠕動運動の亢進 |

| 検査後4-5時間 | 食物繊維6-8g含有の食事 | 便塊形成の促進 |

| 夕食以降 | 食物繊維10-12g/野菜350g | 自然排便の誘発 |

医学的な見地から推奨される運動プログラムには、以下のような段階的なアプローチがあります。

- 検査直後:病院内での5分程度のゆったりとした歩行(心拍数80-90/分)

- 帰宅後2時間:自宅周辺での15-20分の軽い散歩(心拍数100-110/分)

- 就寝前:腹部周辺の軽いストレッチ(各種目10-15秒×3セット)

便秘予防と水分摂取の重要性

バリウムの体外排出を促進するためには、適切な水分摂取が極めて重要です。臨床研究では、十分な水分摂取により、バリウムの排出時間が平均30%短縮されるという結果が報告されています。

| 時間区分 | 推奨水分量 | 具体的な飲料選択 |

|---|---|---|

| 午前(6-12時) | 800-1000ml | 常温水・白湯・経口補水液 |

| 午後(12-18時) | 800-1000ml | 温かい緑茶・スポーツドリンク |

| 夜間(18-22時) | 400-600ml | 常温水・人肌程度の白湯 |

過去の症例データから導き出された、効率的な水分摂取の実践ポイントは次の通りです。

- 15-20分ごとに150-200mlを目安とした少量頻回の摂取

- 体温に近い35-38度の飲料を中心とした水分補給

- カフェイン含有飲料は1日200mg以下に制限

検査結果の説明時期と次のステップ

注腸検査の結果判定と説明は、画像の詳細な解析を経て行われます。検査機関のデータによると、約85%のケースで7日以内に結果説明が実施されています。

| 診断カテゴリ | 結果説明時期 | フォローアップ計画 |

|---|---|---|

| 異常所見なし | 7日以内 | 1年後の定期検診を推奨 |

| 経過観察要 | 10日以内 | 3-6ヶ月後の再検査を設定 |

| 精密検査必要 | 3-4日以内 | 1週間以内の専門外来受診 |

注腸検査後の適切なケアと経過観察は、検査の有効性を最大限に高めるための重要な要素です。

医療スタッフの指示に従い、確実な後処置を行うことで、より正確な診断と適切な治療方針の決定につながります。

注腸検査は有用なスクリーニング手法ですが、その診断の質を最大限に高めるためには専門医の読影が欠かせません。当院の専門医による高精度読影で貴院の医療を強力にサポートする遠隔サービスが、より確実な診断を支援します。

以上