食中毒は、私たちの日常生活に潜む身近な健康リスクの一つです。原因となる細菌やウイルスが付着した食品を食べることによって、腹痛、下痢、嘔吐、発熱といった様々な症状を引き起こします。

特に、気温と湿度が上昇する夏場に多発する傾向がありますが、冬場でもウイルス性の食中毒が流行するなど、年間を通じて注意が必要です。

食中毒は、その原因によって大きく「感染型」と「毒素型」に分けられ、さらに毒素型は「食品内毒素型」と「生体内毒素型」に分類されます。

それぞれのタイプで潜伏期間や症状、原因となる食品が異なるため、正しい知識を持つことが予防と適切な対処につながります。

この記事では、食中毒の基本的な知識から、各タイプの詳細な違い、家庭でできる予防策、そして万が一発症してしまった際の対処法まで、網羅的に解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

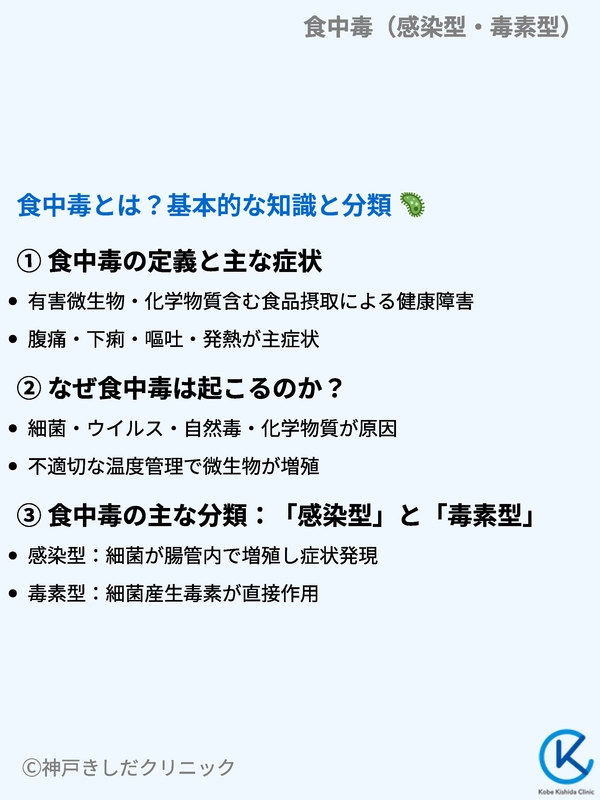

食中毒とは?基本的な知識と分類

食中毒は、多くの人が一度は耳にしたことがある病気ですが、その定義や原因、分類について正しく理解している方は少ないかもしれません。

ここでは、食中毒という病気の全体像を掴むために、基本的な知識を解説します。

なぜ食中毒が起こるのか、そしてどのような種類があるのかを知ることは、ご自身やご家族を食中毒から守るための第一歩です。

食中毒の定義と主な症状

食中毒とは、有害・有毒な微生物や化学物質を含む飲食物を摂取した結果として生じる、健康障害の総称です。

原因となる物質によって症状は多岐にわたりますが、多くの場合、消化器系の症状が中心となります。原因物質が体内に入ってから症状が現れるまでの時間(潜伏期間)も、数時間から数週間と様々です。

食中毒の一般的な症状

食中毒を発症すると、以下のような症状が単独または複数で現れます。

- 腹痛: キリキリと差し込むような痛みや、鈍い痛みが持続するなど、原因によって痛みの種類は異なります。

- 下痢: 水のような便(水様便)や、時に血液が混じる便(血便)が出ます。体を守るための防御反応として、原因物質を体外に排出しようとします。

- 嘔吐: 胃の内容物を強制的に排出する反応です。下痢と同様に、体内の有害物質を排除しようとする働きです。

- 発熱: 細菌やウイルスが体内に侵入した際に、体の免疫系が闘っているサインとして熱が出ます。38℃以上の高熱になることもあります。

- その他の症状: 全身の倦怠感、頭痛、筋肉痛、悪寒などが伴うこともあります。ボツリヌス菌のように、神経系の症状(視力障害、言語障害、呼吸困難など)を引き起こす特殊なケースもあります。

なぜ食中毒は起こるのか?

食中毒の主な原因は、細菌、ウイルス、自然毒(きのこ、ふぐなど)、化学物質、寄生虫などです。中でも、最も発生件数が多いのが細菌性とウイルス性によるものです。

これらの微生物が食品に付着し、不適切な温度管理などによって増殖したり、調理過程で十分に加熱されなかったりすることで、私たちの口に入ります。

例えば、生の肉や魚には食中毒の原因菌が付着している可能性があります。

これらの食材を扱った手や調理器具で、そのままサラダなどの生で食べる食品に触れると、菌が移ってしまい(二次汚染)、食中毒を引き起こすことがあります。

また、作り置きした料理を室温で長時間放置すると、ウェルシュ菌などの細菌が急激に増殖し、食中毒のリスクを高めます。

食中毒の主な分類:「感染型」と「毒素型」

食中毒は、その発症メカニズムによって大きく2つのタイプに分類されます。この違いを理解することは、症状の出方や対処法を考える上で非常に重要です。

食中毒の分類と特徴

| 分類 | メカニズム | 潜伏期間 | 主な原因 |

|---|---|---|---|

| 感染型 | 食品とともに摂取した細菌やウイルスが、腸管内で増殖して症状を引き起こす。 | 比較的長い(半日〜数日) | サルモネラ属菌、カンピロバクター、腸炎ビブリオ、ノロウイルスなど |

| 毒素型 | 細菌が産生した毒素を食品とともに摂取することで症状を引き起こす。 | 比較的短い(数時間〜半日) | 黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、腸管出血性大腸菌、ウェルシュ菌など |

感染型食中毒は、生きた細菌やウイルスそのものが悪さをするタイプです。一方、毒素型食中毒は、細菌が生み出した「毒」が直接体に作用するタイプです。

さらに、毒素型は毒素が作られる場所によって、「食品内毒素型」と「生体内毒素型」に分けられます。この詳細については、後の章で詳しく解説します。

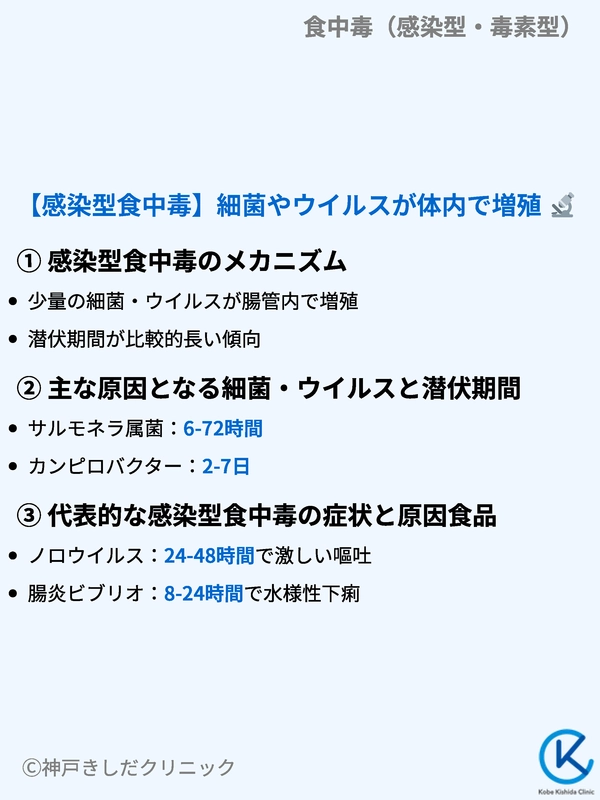

【感染型食中毒】細菌やウイルスが体内で増殖

感染型食中毒は、食中毒の中でも発生件数が多いタイプです。このタイプは、食品に付着していた少量の細菌やウイルスが体内に入り、腸の中で時間をかけて増殖することで発症します。

そのため、食べてから症状が出るまでの潜伏期間が比較的長いのが特徴です。

ここでは、感染型食中毒がどのようにして起こるのか、そしてどのような原因菌やウイルスが存在するのかを詳しく見ていきましょう。

感染型食中毒のメカニズム

感染型食中毒のプロセスは以下の通りです。

- 原因となる細菌やウイルスが付着した食品を摂取します。

- 胃酸などの消化液の攻撃を生き延びた微生物が、小腸や大腸に到達します。

- 腸管の壁に付着し、栄養を吸収しながら分裂を繰り返して増殖します。

- 増殖した微生物が腸の粘膜を傷つけたり、炎症を起こしたりすることで、腹痛や下痢、発熱といった症状が引き起こされます。

ノロウイルスのように、ごく少量のウイルスでも体内で爆発的に増殖し、強い感染力を示すものもあります。

このタイプは、症状が治まっても一定期間、便からウイルスが排出され続けることがあるため、二次感染にも注意が必要です。

主な原因となる細菌・ウイルスと潜伏期間

感染型食中毒を引き起こす代表的な病原体には、以下のようなものがあります。それぞれ潜伏期間や症状の強さが異なります。

主な感染型食中毒の原因と潜伏期間

| 原因菌・ウイルス | 主な原因食品 | 潜伏期間の目安 |

|---|---|---|

| サルモネラ属菌 | 卵、食肉(特に鶏肉)、うなぎ | 6時間~72時間 |

| カンピロバクター | 食肉(特に鶏肉)、飲料水、生野菜 | 2日~7日 |

| 腸炎ビブリオ | 魚介類(特に生の魚介類) | 8時間~24時間 |

| ノロウイルス | カキなどの二枚貝、感染者からの二次感染 | 24時間~48時間 |

| リステリア菌 | ナチュラルチーズ、生ハム、スモークサーモン | 24時間~数週間 |

代表的な感染型食中毒の症状と原因食品

サルモネラ食中毒

鶏卵や鶏肉が主な原因となることが多く、加熱不足の肉料理や、卵を使った自家製マヨネーズ、ティラミスなどで発生します。

主な症状は、激しい腹痛、下痢、嘔吐、そして38℃以上の高熱です。子どもや高齢者は重症化しやすく、菌血症などを起こす危険性もあります。

カンピロバクター食中毒

国内で発生する細菌性食中毒の中で、最も発生件数が多いとされています。鶏肉が主な原因で、鶏レバーやささみの刺身、加熱不足の焼き鳥などから感染します。

潜伏期間が2日~7日と長いのが特徴です。下痢、腹痛、発熱が主な症状で、血便を伴うこともあります。また、まれにギラン・バレー症候群という神経疾患の合併症を引き起こすことが知られています。

腸炎ビブリオ食中毒

海水中に生息する細菌で、夏場の生の魚介類が主な原因となります。

寿司や刺身などを食べた後、比較的短い潜伏期間で激しい腹痛と水様性の下痢を発症します。真水や熱に弱いという特徴があります。

ウイルス性食中毒(ノロウイルスなど)

冬場に流行のピークを迎えるのがノロウイルスによる食中毒です。

カキなどの二枚貝の生食や加熱不足が原因となることが多いですが、感染者の吐物や便を介して人から人へ感染する力が非常に強いのが特徴です。

突然の激しい嘔吐と下痢が主な症状で、感染が拡大しやすいため、学校や福祉施設などでの集団発生が問題となります。

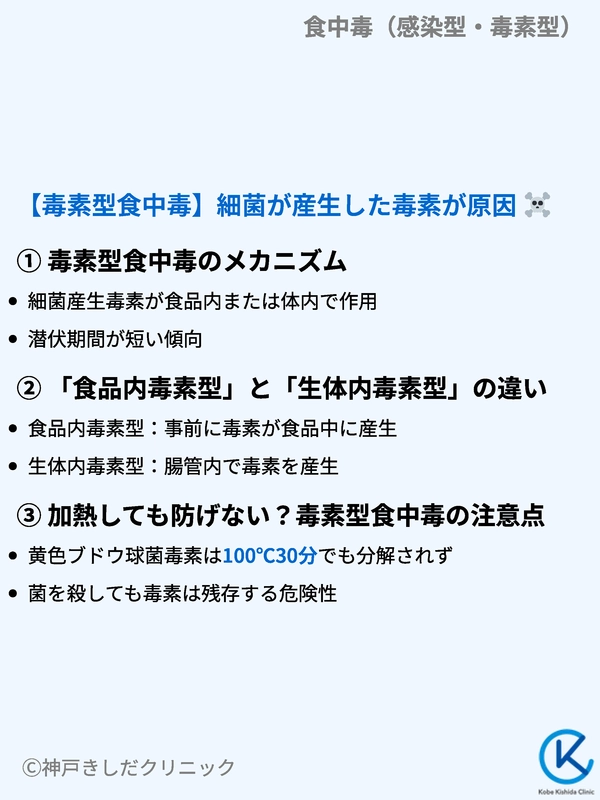

【毒素型食中毒】細菌が産生した毒素が原因

毒素型食中毒は、感染型とは異なり、細菌そのものではなく、細菌が作り出した「毒素」を摂取することによって引き起こされます。

毒素が直接体に作用するため、感染型に比べて症状が現れるまでの時間が短い傾向にあります。この毒素型食中毒は、毒素がどこで作られるかによって、さらに2つのタイプに分類されます。

その違いを理解することは、食中毒予防において非常に重要です。

毒素型食中毒のメカニズム

毒素型食中毒は、細菌が食品の中や体の中で毒素を産生し、その毒素が消化管などから吸収されて様々な症状を引き起こす病態です。

このタイプの食中毒は、原因菌を殺菌しても、すでに産生されてしまった毒素が食品中に残っている場合、食中毒を防げないことがあるため注意が必要です。

毒素型食中毒の主な特徴

- 潜伏期間が短い傾向にある(数時間程度で発症することも多い)。

- 発熱は軽度か、見られないことが多い(黄色ブドウ球菌など)。

- 原因となる毒素の中には、加熱しても分解されにくいものがある。

- 原因菌そのものは少量でも、毒素が多量に産生されていれば激しい症状が出ることがある。

「食品内毒素型」と「生体内毒素型」の違い

毒素型食中毒は、毒素が産生される場所によって、以下のように分類されます。

毒素型の分類

| 分類 | 毒素が産生される場所 | メカニズム | 代表的な原因菌 |

|---|---|---|---|

| 食品内毒素型 | 食品の中 | 食品中で細菌が増殖し、産生した毒素を食品とともに摂取する。 | 黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌 |

| 生体内毒素型 | 体内(腸管内) | 食品とともに摂取した細菌が、腸管内で増殖する過程で毒素を産生する。 | 腸管出血性大腸菌(O157など)、ウェルシュ菌 |

食品内毒素型は、食べる前の段階で、すでに食品が毒素に汚染されている状態です。一方、生体内毒素型は、細菌が体内に入ってから毒素を作り始めるタイプです。

生体内毒素型は、細菌が腸管内で増殖するという点で感染型と似ているため、「中間型」と呼ばれることもあります。

加熱しても防げない?毒素型食中毒の注意点

食中毒予防の基本は加熱処理ですが、毒素型食中毒の中には、この原則が通用しにくいものがあります。

特に食品内毒素型である黄色ブドウ球菌が産生する「エンテロトキシン」という毒素は、100℃で30分間加熱しても分解されません。

これは、調理後に不適切な温度で食品を管理すると、菌が増殖して毒素を産生し、その後再加熱しても食中毒のリスクは消えないことを意味します。

例えば、作り置きしたおにぎりや弁当、カレーなどが原因となりやすいのはこのためです。

食中毒予防では、菌を「やっつける(加熱)」だけでなく、菌を「つけない(衛生管理)」、「増やさない(温度管理)」ことがいかに重要であるかが分かります。

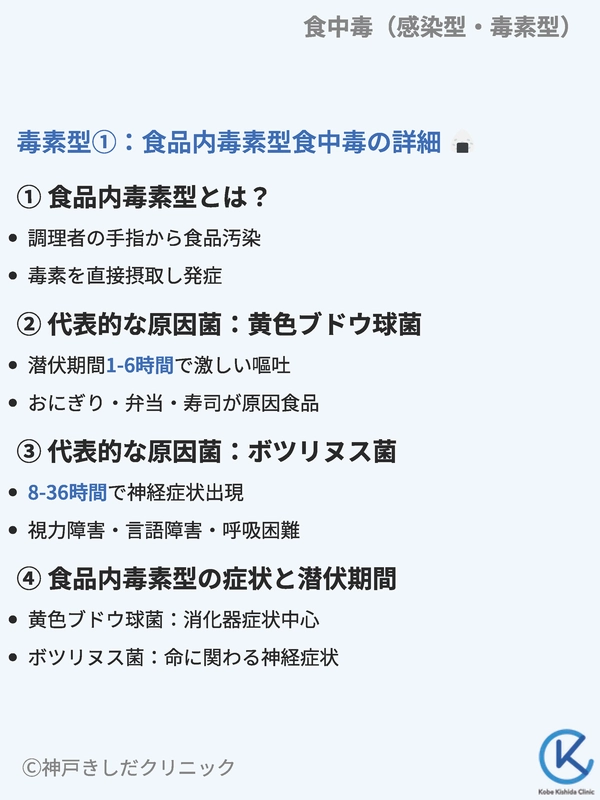

毒素型①:食品内毒素型食中毒の詳細

食品内毒素型食中毒は、食品の中で細菌が増殖し、その際に産生された毒素を摂取することで発症します。

毒素を直接摂取するため、潜伏期間が非常に短く、食べてからわずか1~6時間で症状が現れることもあります。

ここでは、代表的な原因菌である黄色ブドウ球菌とボツリヌス菌を中心に、その特徴と危険性について詳しく解説します。

食品内毒素型とは?

このタイプは、調理する人の手や指の傷、鼻などから食品が汚染され、その後の温度管理が不適切な場合に発生しやすい食中毒です。

細菌自体は熱に弱いものでも、一度作られてしまった毒素は熱に強い性質を持つことがあり、調理後の食品でも安心はできません。主な症状は、激しい吐き気と嘔吐です。

代表的な原因菌:黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は、私たちの身の回りに広く存在する常在菌の一つです。健康な人の皮膚、鼻、のどなどにも存在します。

この菌自体は珍しいものではありませんが、食品の中で増殖すると「エンテロトキシン」という毒素を産生し、食中毒の原因となります。

黄色ブドウ球菌食中毒の特徴

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 原因毒素 | エンテロトキシン(耐熱性) |

| 潜伏期間 | 1時間~6時間(平均3時間) |

| 主な症状 | 激しい吐き気、嘔吐、腹痛(発熱はまれ) |

| 原因食品 | おにぎり、弁当、寿司、サンドイッチ、生菓子(シュークリームなど) |

| 予防のポイント | 調理前の手洗い、手に傷がある場合は手袋を使用、調理後の食品は速やかに冷却・冷蔵する。 |

特に、握り寿司やおにぎりなど、素手で調理する食品は注意が必要です。

調理する人が黄色ブドウ球菌を持っていても自覚症状がないため、知らず知らずのうちに食品を汚染してしまう可能性があります。

代表的な原因菌:ボツリヌス菌

ボツリヌス菌は、土壌や河川、海など自然界に広く存在する細菌です。この菌は酸素のない状態(嫌気状態)で増殖し、非常に強力な神経毒を産生します。

この毒素は、現在知られている自然界の毒素の中では最強とされており、致死率が非常に高い危険な食中毒です。

ボツリヌス菌食中毒の特徴

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 原因毒素 | ボツリヌス神経毒(易熱性) |

| 潜伏期間 | 8時間~36時間 |

| 主な症状 | 吐き気、嘔吐、視力障害、言語障害、嚥下困難、呼吸困難などの神経症状 |

| 原因食品 | 瓶詰、缶詰、真空パック食品、いずし(魚の発酵食品)など、酸素のない状態になりやすい食品 |

| 予防のポイント | 信頼できる製造元からの購入、容器が膨張しているものは食べない、1歳未満の乳児にはハチミツを与えない(乳児ボツリヌス症の予防)。 |

ボツリヌス菌の毒素は熱に弱いという特徴があり、80℃で30分間、または100℃で数分間の加熱で無毒化できます。

しかし、菌自体は「芽胞」という硬い殻のような形態で熱に強い抵抗性を示すため、家庭での瓶詰や缶詰作りには細心の注意が必要です。

食品内毒素型の症状と潜伏期間

食品内毒素型食中毒は、原因菌によって症状が大きく異なります。黄色ブドウ球菌は消化器症状が中心ですが、ボツリヌス菌は命に関わる神経症状を引き起こします。

潜伏期間と症状の比較

- 黄色ブドウ球菌: 潜伏期間が短く、激しい嘔吐が特徴。通常は1~2日で回復に向かいます。

- ボツリヌス菌: 潜伏期間はやや長め。初期の消化器症状の後、ものが二重に見える、ろれつが回らないといった神経症状が現れ、進行すると呼吸筋が麻痺して死に至ることもあります。

ボツリヌス菌が疑われる症状が出た場合は、一刻も早く医療機関を受診することが重要です。

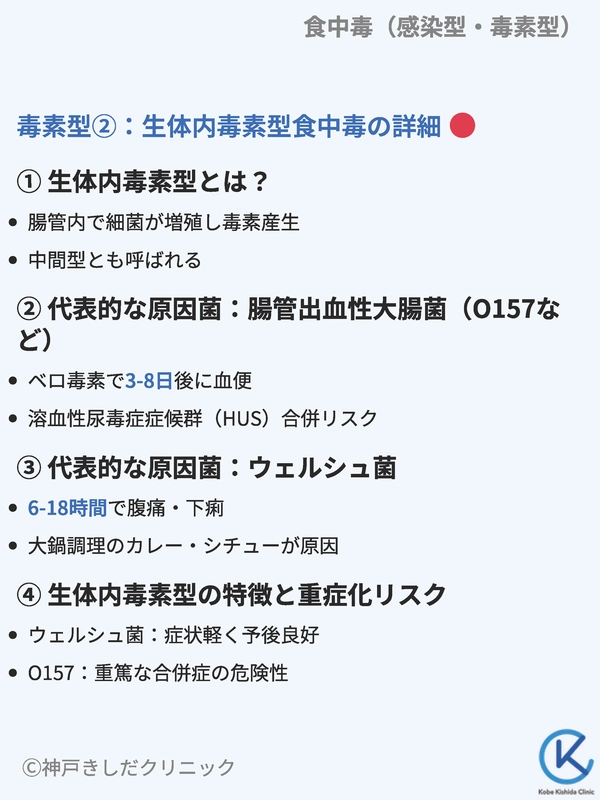

毒素型②:生体内毒素型食中毒の詳細

生体内毒素型食中毒は、食品と一緒に摂取した細菌が、人の腸管内で増殖する過程で毒素を産生し、その毒素によって症状が引き起こされるタイプです。

細菌が体内で増殖するという点は感染型と似ていますが、主なダメージの原因が毒素であるため毒素型に分類されます。

「中間型」とも呼ばれるこのタイプは、時に重篤な症状を引き起こすことがあるため、正しい知識を持つことが大切です。

生体内毒素型とは?

このタイプの食中毒は、ある程度の量の菌を摂取することが発症の引き金となります。

菌が腸管内で増殖し、毒素を産生し始めるまでに時間がかかるため、食品内毒素型に比べると潜伏期間はやや長くなる傾向があります。

代表的な原因菌として、腸管出血性大腸菌(O157など)やウェルシュ菌が知られています。

代表的な原因菌:腸管出血性大腸菌(O157など)

大腸菌の多くは無害で、私たちの腸内にも存在します。

しかし、一部の大腸菌は「ベロ毒素」という強力な毒素を産生し、激しい腹痛や水様性の下痢、そして鮮血が混じる血便(出血性大腸炎)を引き起こします。

これが腸管出血性大腸菌で、その代表格がO157です。

腸管出血性大腸菌食中毒の特徴

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 原因毒素 | ベロ毒素(志賀毒素群) |

| 潜伏期間 | 3日~8日 |

| 主な症状 | 激しい腹痛、水様便、血便 |

| 原因食品 | 加熱不十分な牛肉(レバー、ユッケなど)、汚染された井戸水、生野菜 |

| 合併症 | 溶血性尿毒症症候群(HUS)、脳症 |

特に注意が必要なのが、合併症である溶血性尿毒症症候群(HUS)です。これは、ベロ毒素が腎臓や脳の血管を破壊することで起こり、急性腎不全や意識障害などを引き起こします。

子どもや高齢者は重症化しやすく、命に関わることもあるため、早期の診断と治療が重要です。

代表的な原因菌:ウェルシュ菌

ウェルシュ菌は、人や動物の腸内、土壌、水中など自然界に広く存在する細菌です。酸素のない環境を好み、熱に強い「芽胞」を形成する特徴があります。

このため、加熱調理した食品でも生き残ることがあります。

ウェルシュ菌食中毒の特徴

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 原因毒素 | エンテロトキシン(腸管内で産生) |

| 潜伏期間 | 6時間~18時間 |

| 主な症状 | 腹痛、下痢(嘔吐や発熱はまれ) |

| 原因食品 | カレー、シチュー、スープ、煮物など、大鍋で大量に調理される食品 |

| 特徴 | 「給食病」とも呼ばれ、加熱調理後に室温でゆっくり冷ます過程で菌が急増する。 |

ウェルシュ菌による食中毒は、前日に大量に調理したカレーや煮込み料理を、翌日に再加熱して食べる際に発生することが多いです。大鍋の中心部は空気が少なく、ウェルシュ菌が増殖しやすい環境になります。

調理後は速やかに小分けにして冷却し、冷蔵保存することが予防の鍵です。

生体内毒素型の特徴と重症化リスク

生体内毒素型食中毒は、原因菌によってその危険度が大きく異なります。

- ウェルシュ菌: 症状は比較的軽く、予後は良好なことが多いです。「寝冷え」と勘違いされることもあります。

- 腸管出血性大腸菌: 感染力が強く、ごく少量の菌でも発症します。特にベロ毒素は重篤な合併症を引き起こすリスクがあり、最大限の警戒が必要です。

自己判断で下痢止めを服用すると、腸管内に毒素が留まり、症状を悪化させたり、HUSのリスクを高めたりする可能性があります。

血便や激しい腹痛がある場合は、安易に薬を飲まず、速やかに医療機関を受診してください。

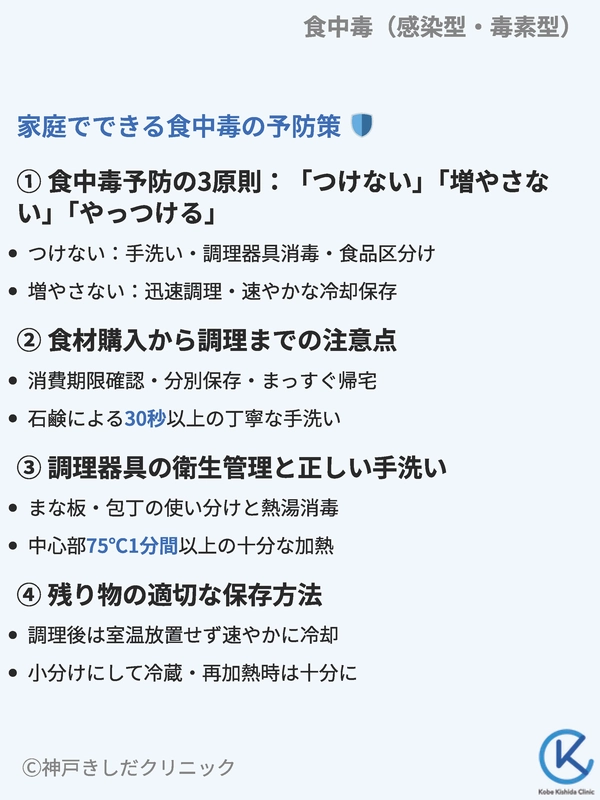

家庭でできる食中毒の予防策

食中毒は恐ろしい病気ですが、その多くは日々の少しの注意で防ぐことができます。食中毒予防の基本は、原因となる細菌やウイルスを「つけない」「増やさない」「やっつける」という3つの原則です。

ここでは、家庭のキッチンで実践できる具体的な予防策を、食材の購入から調理、保存に至るまで詳しく解説します。

食中毒予防の3原則:「つけない」「増やさない」「やっつける」

この3原則は、食中毒予防の柱となる考え方です。それぞれの意味を正しく理解し、日々の習慣にすることが重要です。

食中毒予防の3原則

| 原則 | 具体的な行動 |

|---|---|

| つけない(清潔) | 手洗い、調理器具の洗浄・消毒、食品の区分け |

| 増やさない(迅速・冷却) | 迅速な調理、調理後の速やかな冷却・冷蔵・冷凍保存 |

| やっつける(加熱) | 食品の中心部まで十分に加熱する |

食材購入から調理までの注意点

食中毒予防は、スーパーマーケットでの買い物から始まっています。

食材購入時のポイント

- 消費期限や賞味期限を確認する。

- 肉や魚は、他の食品と分けてビニール袋に入れる(ドリップが他の食品に付着するのを防ぐため)。

- 購入後は寄り道をせず、まっすぐ帰宅し、すぐに冷蔵・冷凍保存する。

調理を始める前には、まず石鹸で丁寧に手を洗うことが基本です。

正しい手洗いの手順

- 流水で手を濡らし、石鹸を十分に泡立てる。

- 手のひら、手の甲をよくこする。

- 指の間、指先、爪の間を念入りに洗う。

- 親指を手のひらでねじるように洗う。

- 手首まで忘れずに洗う。

- 流水で十分にすすぎ、清潔なタオルやペーパータオルで拭く。

生の肉や魚、卵を触った後、調理済みの食品に触れる前、食事の前には必ずこの手洗いを行いましょう。

調理器具の衛生管理と正しい手洗い

まな板や包丁などの調理器具を介した二次汚染は、食中毒の一般的な原因の一つです。

- 生の肉や魚を切ったまな板や包丁は、その都度よく洗い、熱湯をかけて消毒する。

- できれば、肉・魚用と野菜・調理済み食品用でまな板を使い分けるのが望ましいです。

- ふきんやスポンジは、細菌が繁殖しやすい場所です。こまめに洗浄し、日光で乾燥させたり、漂白剤で消毒したりして清潔に保ちましょう。

加熱調理は、食中毒菌をやっつける最も効果的な方法です。

加熱のポイント

| 食品 | 加熱の目安 |

|---|---|

| 肉料理 | 中心部の温度が75℃で1分間以上 |

| 二枚貝(カキなど) | 中心部の温度が85℃~90℃で90秒間以上 |

| 魚料理 | 中心部まで火が通り、身の色が変わるまで |

見た目だけでなく、中心部までしっかりと加熱されたことを確認することが重要です。

残り物の適切な保存方法

調理済みの食品を安全に保存することも、食中毒予防には欠かせません。

- 調理後の食品は、室温に長時間放置しない。ウェルシュ菌などは、30℃~40℃の温度帯で急速に増殖します。

- 粗熱が取れたら、速やかに冷蔵庫または冷凍庫で保存する。カレーやシチューなどの量が多いものは、浅い容器に小分けにすると早く冷えます。

- 冷蔵庫を過信せず、保存したものは早めに食べきる。

- 再加熱する際は、全体が十分に温まるまで、かき混ぜながら加熱する。

これらの原則を守ることで、家庭での食中毒のリスクを大幅に減らすことができます。

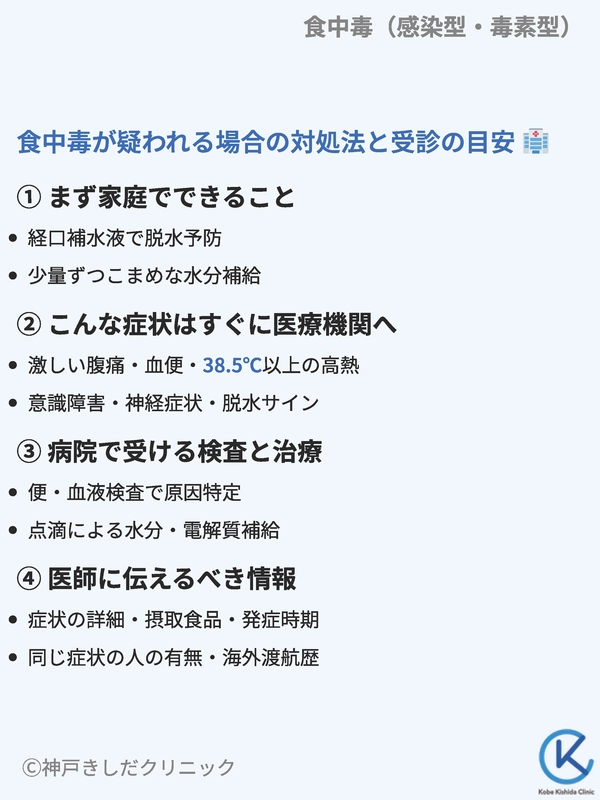

食中毒が疑われる場合の対処法と受診の目安

どんなに気をつけていても、食中毒になってしまう可能性はゼロではありません。もし、ご自身やご家族に食中毒が疑われる症状が出た場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

ここでは、家庭でできる初期対応から、医療機関を受診すべき危険なサイン、そして病院で受ける治療について解説します。

まず家庭でできること

食中毒の症状で最も警戒すべきは「脱水症状」です。嘔吐や下痢によって、体は水分と電解質(ナトリウムやカリウムなど)を大量に失います。

脱水予防のポイント

- 水分補給: 水やお茶だけでなく、失われた電解質も補給できる経口補水液が最も適しています。スポーツドリンクでも代用できますが、糖分が多いため、水で少し薄めると良いでしょう。

- 補給の仕方: 一度にたくさん飲むと吐き気を誘発することがあるため、少量ずつ、こまめに飲むことが大切です。

- 食事: 症状が落ち着くまでは、無理に食べる必要はありません。食欲が出てきたら、おかゆやうどん、すりおろしたリンゴなど、消化の良いものから少しずつ始めましょう。

自宅で作れる経口補水液

| 材料 | 分量 |

|---|---|

| 水 | 1リットル |

| 砂糖 | 40g(大さじ4.5杯) |

| 塩 | 3g(小さじ0.5杯) |

| (あれば)レモン汁など | 少々(風味付け) |

これらの材料をよく混ぜ合わせるだけで、簡易的な経口補水液を作ることができます。

こんな症状はすぐに医療機関へ

ほとんどの食中毒は自然に回復しますが、中には重症化し、命に関わるケースもあります。

以下の症状が見られる場合は、自己判断で様子を見ずに、速やかに内科や消化器内科などの医療機関を受受信してください。夜間や休日の場合は、救急外来の受診も検討しましょう。

受診の目安となる危険なサイン

- 激しい腹痛が続いている

- 嘔吐が頻繁で、水分が全く摂れない

- 便に血が混じっている(血便)

- 38.5℃以上の高熱が続いている

- 意識がもうろうとしている、ぐったりしている

- ものが二重に見える、手足がしびれる、ろれつが回らないなどの神経症状がある

- 脱水症状のサイン(口の中が乾く、尿が半日以上出ない、皮膚の弾力がなくなる)が見られる

特に、子どもや高齢者、妊婦、持病のある方は重症化しやすいため、早めの受診を心がけてください。

病院で受ける検査と治療

病院では、症状や食べたもの、発症までの経緯などを詳しく問診し、必要に応じて検査を行います。

- 検査: 原因を特定するために、便や吐物の培養検査(細菌やウイルスを調べる)、血液検査(炎症の程度や脱水の有無を調べる)などを行います。

- 治療: 治療の基本は、脱水を防ぐための水分・電解質補給です。水分が口から摂れない場合は、点滴を行います。細菌性食中毒に対しては、原因菌に応じて抗菌薬(抗生物質)が処方されることがありますが、腸管出血性大腸菌のように抗菌薬の使用が症状を悪化させる可能性のあるケースもあるため、医師の判断が重要です。下痢止めや吐き気止めの使用も、症状や原因に応じて慎重に判断します。

医師に伝えるべき情報

正確な診断と適切な治療のために、受診の際には以下の情報をできるだけ詳しく医師に伝えてください。

医師に伝えるべき情報リスト

- いつから、どのような症状があるか? (腹痛、下痢、嘔吐、発熱の有無と程度)

- 症状が出る前に何を食べたか? (2~3日前まで遡って、できるだけ詳しく)

- 自分以外に同じものを食べて、同様の症状がある人はいるか?

- 海外渡航歴はあるか?

- 持病やアレルギー、普段飲んでいる薬はあるか?

- 妊娠の可能性はあるか?

これらの情報をメモしておくと、診察がスムーズに進みます。

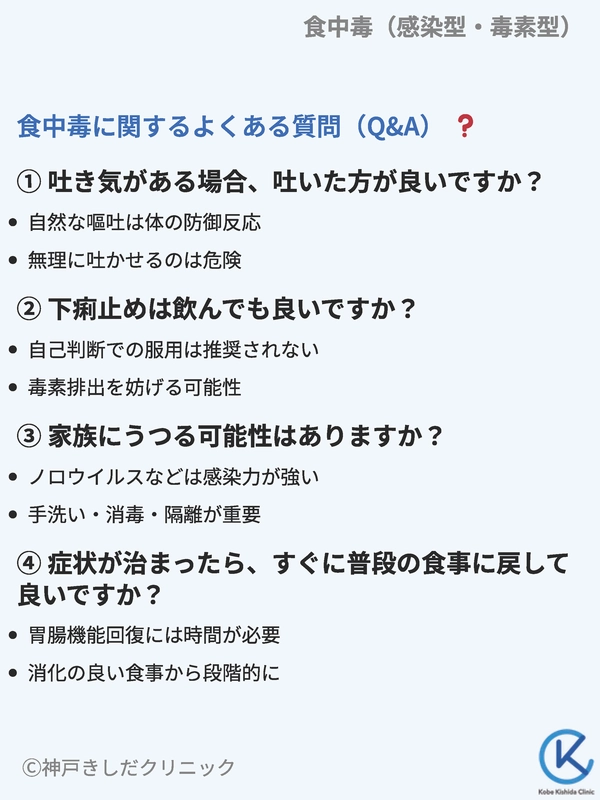

食中毒に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、食中毒に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。いざという時に慌てないためにも、ぜひ参考にしてください。

- Q吐き気がある場合、吐いた方が良いですか?

- A

吐き気は、体内の有害なものを排出しようとする体の自然な防御反応です。そのため、吐き気を無理に我慢する必要はありません。

楽な姿勢をとり、吐きそうであれば我慢せずに吐いてしまった方が、体は楽になります。

ただし、無理に指を口に入れて吐こうとすると、喉や食道を傷つけたり、吐いたものが気管に入って誤嚥性肺炎を起こしたりする危険性があります。

自然な嘔吐に任せましょう。嘔吐した後は、口をゆすいで清潔に保ち、脱水を防ぐために少量ずつの水分補給を心がけてください。

- Q下痢止めは飲んでも良いですか?

- A

自己判断で市販の下痢止めを服用することは、原則として推奨されません。下痢もまた、体内の細菌や毒素を体外に排出しようとする重要な防御反応です。

安易に下痢止めで腸の動きを止めてしまうと、原因物質が腸内に長く留まり、かえって回復を遅らせたり、症状を悪化させたりする可能性があります。

特に、腸管出血性大腸菌(O157など)による食中毒の場合は、毒素の吸収を促進し、重篤な合併症(HUS)のリスクを高めることが知られています。

薬を使用したい場合は、必ず医師の診察を受け、その指示に従ってください。

- Q家族にうつる可能性はありますか?

- A

食中毒の原因によっては、人から人へ感染(二次感染)する可能性があります。特にノロウイルスなどのウイルス性食中毒は感染力が非常に強く、注意が必要です。

感染者の便や吐物には大量のウイルスが含まれており、これらが乾燥して空気中に舞い上がり、それを吸い込むことでも感染します(飛沫感染・空気感染)。

二次感染を防ぐためのポイント

- 手洗い: 患者の看護をした後、トイレの後、調理や食事の前には、石鹸と流水で徹底的に手を洗いましょう。

- 吐物の処理: 吐物を処理する際は、使い捨てのマスクと手袋を着用し、ペーパータオルなどで静かに拭き取ります。拭き取った後は、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用塩素系漂白剤を薄めたもの)で床を消毒します。

- タオルの共用を避ける: トイレや洗面所のタオルは、患者専用のものを用意するか、ペーパータオルを使用しましょう。

- 入浴: 患者は、他の家族が全員入浴した後、一番最後に入るようにしましょう。

- Q症状が治まったら、すぐに普段の食事に戻して良いですか?

- A

下痢や嘔吐などの症状が治まっても、胃腸はまだダメージを受けており、消化機能が低下しています。急に普段通りの食事、特に脂っこいものや刺激の強いものを食べると、再び症状がぶり返してしまうことがあります。症状が改善した後も、1~2日は消化の良い食事を心がけましょう。

回復期の食事の進め方

- 第一段階: 経口補水液や麦茶、具のないスープなどで水分を補給します。

- 第二段階: 食欲が出てきたら、おかゆ(重湯から始め、徐々に米の量を増やす)、すりおろしたリンゴ、野菜スープなどを試します。

- 第三段階: うどん、豆腐、白身魚の煮付け、鶏のささみなど、柔らかく消化の良いタンパク質を加えていきます。

- 第四段階: 便の状態が普通に戻ってきたら、徐々に普段の食事に近づけていきます。

焦らず、胃腸の調子を見ながらゆっくりと食事を戻していくことが、完全な回復への近道です。

以上