感染症の一種であるヘルペス性歯肉口内炎とは主に単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が原因となって引き起こされる口腔内の炎症性疾患です。

この疾患は特に乳幼児や若年層に多く見られ、口腔内に痛みを伴う水疱や潰瘍を形成することが特徴です。

初感染時には発熱や倦怠感といった全身症状を伴うこともあり、患者さんにとって非常に不快な経験となる可能性があります。

ウイルスは一度感染すると体内に潜伏して後に再発することもあるため注意が必要です。

ヘルペス性歯肉口内炎の主症状

ヘルペス性歯肉口内炎は口腔内に特徴的な症状を引き起こす感染症です。

ここではこの疾患の主な症状について詳しく説明します。

口腔内の痛みや発赤、水疱形成から始まり、発熱や倦怠感といった全身症状まで様々な兆候が現れる可能性があります。

症状の進行や持続期間、年齢による違いなども含めて患者さんが自身の状態を理解して適切な対応を取るための情報を提供します。

初期症状と口腔内の変化

ヘルペス性歯肉口内炎の初期症状は多くの場合、口腔内の違和感や軽度の痛みから始まります。

この段階では患者さんは何か異常を感じるものの具体的な症状を特定することが難しいことが多いです。

初期の口腔内の変化として以下のような症状が現れる傾向があります。

- 歯肉や口腔粘膜の発赤

- 軽度の腫れや熱感

- 唾液の増加

- 口臭の変化

これらの症状は通常、感染後24〜48時間以内に現れ始めます。

初期段階では一般的な口内炎や他の口腔疾患と区別することが難しい場合もあるため症状が進行するにつれて特徴的な兆候が現れてきます。

| 症状 | 特徴 | 出現時期 |

|---|---|---|

| 発赤 | びまん性、鮮明 | 初期(24-48時間) |

| 腫れ | 軽度から中等度 | 初期〜中期 |

| 口臭 | 甘酸っぱい臭い | 初期〜後期 |

水疱形成と潰瘍化

初期症状に続いてヘルペス性歯肉口内炎の特徴的な症状である水疱形成が始まります。

水疱は主に口腔粘膜や歯肉に現れてその後急速に潰瘍化していきます。

水疱と潰瘍の特徴

- 大きさ 1〜2mm程度から5mm以上のものまで様々

- 色 黄白色または灰白色

- 形状 円形または楕円形

- 分布 単発または多発性、時に融合して不整形になることも

水疱は非常に脆弱で形成後すぐに破れて潰瘍化することが多いため患者さんが水疱の段階を認識できないこともあります。

潰瘍化した病変は周囲に発赤を伴って触れると強い痛みを感じます。

| 病変の種類 | 特徴 | 持続期間 |

|---|---|---|

| 水疱 | 透明〜黄白色、脆弱 | 数時間〜1日 |

| 潰瘍 | 灰白色、周囲発赤 | 7〜14日 |

痛みと機能障害

ヘルペス性歯肉口内炎の最も顕著な症状の一つが強い痛みです。

この痛みは患者さんの日常生活に大きな影響を与える可能性があります。

痛みの特徴

- 持続的な灼熱感や刺激痛

- 食事や会話時に増強

- 唾液や飲食物との接触で悪化

痛みに伴う機能障害として次のような症状が現れることがあります。

| 症状 | 影響 | 対処法 |

|---|---|---|

| 摂食困難 | 栄養不足、体重減少 | 軟食や液体食の摂取 |

| 発語障害 | コミュニケーション困難 | 筆談や非言語的コミュニケーション |

| 開口制限 | 口腔ケア困難 | 専門家による口腔ケアサポート |

特に小児の場合は痛みによる食事拒否が脱水や栄養不良につながる可能性があるため注意が必要です。

全身症状と随伴症状

ヘルペス性歯肉口内炎は口腔内の症状だけでなく全身に影響を及ぼすことがあります。

特に初感染の場合は次のような全身症状が現れることがあります。

- 発熱(38〜39度程度)

- 倦怠感

- 食欲不振

- 頭痛

- リンパ節の腫脹(特に顎下リンパ節)

これらの症状は通常では発症後3〜5日程度で最も強くなり、その後徐々に改善していきます。

全身症状の程度は個人差が大きく軽度の場合もあれば、高熱と強い倦怠感で寝込んでしまうこともあります。

2019年に発表された研究によるとヘルペス性歯肉口内炎の患者の約15%に一過性の味覚障害が認められたとのことです。

この味覚障害は他の症状と共に改善していきますが、患者さんのQOLに影響を与える可能性がある症状の一つとして注目されています。

| 全身症状 | 出現頻度 | 持続期間 |

|---|---|---|

| 発熱 | 約80% | 3〜5日 |

| 倦怠感 | 約70% | 5〜7日 |

| リンパ節腫脹 | 約50% | 7〜10日 |

ヘルペス性歯肉口内炎の症状は通常2週間程度で自然に改善していきますが、個人差や感染の程度によって異なります。

症状が長引く場合や著しく悪化する場合は医療機関への受診を検討することが大切です。

また、再発時の症状は初感染時に比べて軽度であることが多いですが、口腔内の不快感や痛みは同様に現れる可能性があります。

原因とリスク要因

ヘルペス性歯肉口内炎は主に単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)によって引き起こされる感染症です。

ここではこの疾患の原因となるウイルスの特性、感染経路、そしてリスク要因について詳しく説明します。

ウイルスの潜伏と再活性化のメカニズム、年齢による感染リスクの違い、免疫系の役割など、患者さんが自身の状態を理解して感染予防に役立つ情報を提供します。

ヘルペスウイルスの特性と感染経路

ヘルペス性歯肉口内炎の主な原因は単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)です。

このウイルスはヘルペスウイルス科に属する二本鎖DNAウイルスで人間の神経細胞に潜伏する能力を持っています。

HSV-1の特徴

- 直径約150-200nmの球形ウイルス

- エンベロープを持つ

- 神経節に潜伏感染する能力がある

- 宿主の免疫状態に応じて再活性化する

感染経路は主に以下の2つです。

- 直接接触 感染者の唾液や口腔内分泌物との接触

- 間接接触 感染者が使用した食器や歯ブラシなどを介した接触

| 感染経路 | 具体例 | リスク度 |

|---|---|---|

| 直接接触 | キス、共用の食べ物 | 高 |

| 間接接触 | 共用の食器、タオル | 中 |

ウイルスは粘膜や傷のある皮膚から侵入して局所で増殖した後に神経軸索を通って三叉神経節に到達します。

ここで潜伏感染状態となって宿主の免疫状態が低下したときに再活性化する可能性があります。

初感染と再発感染の違い

ヘルペス性歯肉口内炎は初感染と再発感染で異なる特徴を示します。

初感染は主に幼児期や小児期に起こりやすく、症状が比較的重篤になる傾向があります。

一方、再発感染は成人でも起こり得ますが多くの場合症状は軽度です。

初感染の特徴

- 主に5歳以下の小児に多い

- 症状が広範囲に及ぶことがある

- 全身症状を伴うことが多い

再発感染の特徴

- 成人でも起こり得る

- 症状は局所的で軽度なことが多い

- 全身症状は比較的少ない

| 感染タイプ | 主な年齢層 | 症状の程度 | 全身症状 |

|---|---|---|---|

| 初感染 | 5歳以下 | 重度 | 多い |

| 再発感染 | 全年齢 | 軽度〜中等度 | 少ない |

初感染後のウイルスは三叉神経節に潜伏して生涯にわたって宿主の体内に留まります。

再発感染はこの潜伏ウイルスが何らかの要因で再活性化することで起こります。

リスク要因と誘発因子

ヘルペス性歯肉口内炎の発症リスクを高める要因や潜伏ウイルスの再活性化を誘発する因子があります。

これらを理解することは感染予防や再発防止に重要です。

主なリスク要因

- 年齢(特に幼児や小児)

- 免疫機能の低下

- 栄養状態の悪化

- ストレス

- 過労

再活性化の誘発因子

- 発熱や他の感染症

- 強い日光露出

- ホルモンバランスの変化(月経前など)

- 口腔内の外傷や手術

| リスク要因 | 影響度 | 対策 |

|---|---|---|

| 免疫機能低下 | 高 | バランスの良い食事、十分な睡眠 |

| ストレス | 中 | ストレス管理、リラックス法の実践 |

| 口腔内外傷 | 中 | 口腔ケアの徹底、歯科定期検診 |

これらの要因が重なるとヘルペス性歯肉口内炎の発症リスクが高まります。

特に免疫機能の維持は感染予防において大切です。

年齢による感染リスクの違い

ヘルペス性歯肉口内炎の感染リスクは年齢によって大きく異なります。

特に幼児期から小児期にかけての初感染リスクが高いことが知られています。

年齢別の感染リスクは次の通りです。

| 年齢層 | 初感染リスク | 再発感染リスク |

|---|---|---|

| 0〜5歳 | 非常に高い | 低い |

| 6〜15歳 | 中程度 | 中程度 |

| 16歳以上 | 低い | 中〜高 |

年齢による感染リスクの違いは主に以下の要因によるものです。

- 免疫系の発達状況

- 社会的接触の頻度と種類

- 既往感染による免疫の獲得

幼児期は免疫系が発達途上であり、また保育園や幼稚園などでの濃厚接触が多いため初感染のリスクが特に高くなります。

一方、成人では初感染のリスクは低下しますが、ストレスや疲労による免疫力の低下で再発感染のリスクが高まることがあります。

ウイルスの潜伏と再活性化のメカニズム

ヘルペス性歯肉口内炎を引き起こすHSV-1は初感染後に宿主の神経細胞に潜伏する能力を持っています。

この潜伏と再活性化のメカニズムは疾患の慢性化や再発の原因となります。

潜伏のプロセス

- 初感染時ウイルスは口腔粘膜で増殖

- 神経終末から侵入し三叉神経節まで移動

- 神経細胞の核内でウイルスゲノムが潜伏状態に

再活性化のメカニズム

- 宿主の免疫状態の低下

- ストレス関連ホルモンの増加

- ウイルス遺伝子の発現再開

- 神経軸索を通じて口腔粘膜へ移動して再び増殖

| 状態 | ウイルスの状態 | 宿主の免疫応答 |

|---|---|---|

| 潜伏期 | 不活性 | 監視状態 |

| 再活性化 | 活性化・増殖 | 急性炎症反応 |

潜伏期間中のウイルスは宿主の免疫系から逃れるために最小限の遺伝子発現のみを行います。

この状態ではウイルスは検出が困難で症状も現れません。

しかし宿主の免疫状態が低下するとウイルスは再び活性化して神経細胞から口腔粘膜へと移動して増殖を開始します。

免疫系の役割と感染防御

ヘルペス性歯肉口内炎に対する防御において宿主の免疫系は重要な役割を果たします。

特に細胞性免疫と液性免疫の両方がウイルスの制御と症状の軽減に関与しています。

免疫系の主な役割

- ウイルスの初期増殖の抑制

- 感染細胞の排除

- ウイルスの潜伏状態の維持

- 再活性化時の迅速な対応

| 免疫の種類 | 主な機能 | 関与する細胞・因子 |

|---|---|---|

| 細胞性免疫 | 感染細胞の排除 | T細胞、NK細胞 |

| 液性免疫 | 抗体産生 | B細胞、抗体 |

初感染時には自然免疫系が最初の防御線となり、その後に獲得免疫系が活性化されます。

T細胞は感染細胞を直接攻撃してB細胞は抗体を産生してウイルスを中和します。

これらの免疫応答によって感染の拡大が抑制されて症状の重症化が防がれます。

再発感染時には既存の免疫記憶によってさらに迅速かつ効果的な免疫応答が可能となります。

これが再発感染時の症状が初感染時よりも軽度である理由の一つです。

しかし、免疫系が完全にウイルスを排除することは困難で、そのため潜伏感染が生涯続くことになります。免疫系の維持と強化は、感染予防と症状の軽減に不可欠です。

バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動など健康的なライフスタイルを維持することで免疫機能を支援することができます。

また過度のストレスを避けて定期的な休息を取ることも免疫系の正常な機能を保つ上で重要です。

ヘルペス性歯肉口内炎の診察と診断

ヘルペス性歯肉口内炎の診察と診断は患者さんの症状や経過、口腔内の状態を総合的に評価することで行われます。

本稿では医療機関での診察の流れ、問診の重要性、口腔内検査の方法、そして確定診断に用いられる検査法について詳しく説明します。

また、他の口腔疾患との鑑別診断の必要性や診断結果の解釈についても触れて患者さんが診察過程を理解するための情報を提供します。

初診時の問診と医療面接

ヘルペス性歯肉口内炎の診断において問診は非常に重要な役割を果たします。

医師は患者さまから詳細な情報を収集して疾患の可能性を評価します。

問診で確認される主な項目

- 症状の発症時期と経過

- 過去の同様の症状の有無

- 最近の体調変化や生活環境の変化

- 家族や周囲の人の同様の症状の有無

- 既往歴や服用中の薬剤

| 問診項目 | 確認内容 | 診断的意義 |

|---|---|---|

| 発症時期 | いつから症状が出現したか | 急性か慢性かの判断 |

| 症状の経過 | 症状の変化や進行の様子 | 疾患の進行度の評価 |

| 既往歴 | 過去の感染症や口腔疾患の有無 | 再発の可能性の判断 |

医療面接では患者さまの訴えを丁寧に聞き取ることが大切です。

特に初発症状や症状の進行過程、日常生活への影響などを詳しく確認します。

これらの情報は診断の精度を高めるだけでなく、患者さんに適した対応を検討する上でも重要な役割を果たします。

口腔内検査と視診

問診に続いて医師は患者さんの口腔内を詳細に検査します。

この検査では主に視診と触診が行われ病変の特徴や分布、程度を評価します。

口腔内検査のポイント

- 病変の位置と範囲

- 病変の形状と色調

- 周囲組織の状態(発赤、腫脹など)

- 唾液の量と性状

| 検査項目 | 観察ポイント | 診断的意義 |

|---|---|---|

| 病変の位置 | 好発部位との一致 | 典型的な分布パターンの確認 |

| 病変の形状 | 水疱や潰瘍の特徴 | ヘルペス性病変の特定 |

| 周囲組織 | 炎症の程度 | 感染の広がりの評価 |

視診では特に口唇や頬粘膜、舌、歯肉などの好発部位を注意深く観察します。

ヘルペス性歯肉口内炎に特徴的な小水疱や浅い潰瘍、周囲の発赤などを確認することで他の口腔疾患との鑑別を行います。

触診では病変部の硬さや圧痛の有無、リンパ節の腫脹などを確認します。

これらの所見は感染の程度や全身への影響を評価する上で重要な情報となります。

臨床検査と確定診断

ヘルペス性歯肉口内炎の確定診断には臨床所見に加えてウイルス学的検査が有用です。

これらの検査は診断の確実性を高めて適切な対応を決定するために行われます。

主な検査方法とその特徴は以下の通りです。

| 検査法 | 特徴 | 結果判明までの時間 |

|---|---|---|

| ウイルス分離培養 | 感度が高い | 数日〜1週間 |

| PCR法によるウイルスDNA検出 | 迅速で高感度 | 数時間〜1日 |

| 血清抗体検査(抗体検査) | 過去の感染も判定可能 | 数日 |

ウイルス分離培養は病変部から採取した検体を培養してウイルスの存在を直接確認する方法です。

感度が高く確定診断に有用ですが結果が出るまでに時間がかかることがあります。

PCR法はウイルスの遺伝子を高感度で検出する方法で迅速な診断が可能で特に初期段階での診断に有効です。

血清学的検査は患者さんの血液中の抗体を調べる方法で過去の感染歴や現在の感染状態を評価するのに役立ちます。

これらの検査は症状や臨床所見と合わせて総合的に判断されて確定診断に至ります。

鑑別診断と他の口腔疾患との区別

ヘルペス性歯肉口内炎は他の口腔疾患と症状が類似することがあるため鑑別診断が大切です。

医師は臨床所見や検査結果を慎重に評価して他の可能性を排除しながら診断を進めます。

鑑別を要する主な疾患とその所見は次の通りです。

| 疾患名 | 特徴的な所見 | ヘルペス性歯肉口内炎との違い |

|---|---|---|

| アフタ性口内炎 | 単発性の深い潰瘍 | 水疱形成がない |

| 手足口病 | 手足にも発疹 | 好発年齢が異なる |

| カンジダ症 | 白色の偽膜形成 | 水疱や潰瘍を形成しない |

鑑別診断では病変の形態や分布、経過、患者さまの年齢や全身状態などを総合的に評価します。

必要に応じて追加の検査を行い正確な診断に努めます。

フォローアップと経過観察

ヘルペス性歯肉口内炎の診断後は適切なフォローアップと経過観察が必要です。

医師は患者さんの状態に応じて再診の間隔や観察のポイントを決定します。

フォローアップの主な目的

- 症状の改善状況の確認

- 合併症の早期発見

- 再発の予防と早期対応

| フォローアップ項目 | 確認内容 | 頻度 |

|---|---|---|

| 口腔内の状態 | 病変の治癒過程 | 初期は週1回程度 |

| 全身状態 | 発熱や倦怠感の有無 | 症状に応じて |

| 再発の兆候 | 前駆症状の有無 | 定期的に |

経過観察では口腔内の状態だけでなく患者さんの全身状態や生活の質にも注意を払います。

特に初発患者さんや免疫機能が低下している患者さんではさらに慎重な観察が必要となることがあります。

再診時には症状の変化や患者さんの生活状況を詳しく聞き取り、必要に応じて口腔内検査や追加の検査を行います。

これらの情報を総合的に評価して対応方針の見直しや調整を行います。

ヘルペス性歯肉口内炎の特徴的所見

ヘルペス性歯肉口内炎の画像所見は診断において重要な役割を果たします。

本稿ではこの疾患に特徴的な口腔内の変化や病変の形態、分布パターンについて詳しく説明します。

また、診断の手法や経時的な変化の観察方法についても触れ、医療従事者や患者さんが所見を理解するための情報を提供します。

さらに他の口腔疾患との鑑別に役立つ画像上の特徴についても解説します。

口腔内病変の特徴的な形態

ヘルペス性歯肉口内炎の所見で最も特徴的なのは口腔内に現れる特有の病変です。

これらの病変は疾患の進行段階によって異なる形態を示します。

初期段階の主な所見

- 小さな水疱の形成

- 粘膜の発赤と腫脹

- 局所的な粘膜の白色変化

| 病変の形態 | 特徴 | 好発部位 |

|---|---|---|

| 水疱 | 直径1-2mm程度の透明な隆起 | 口唇、頬粘膜、舌縁 |

| 潰瘍 | 浅い円形または不整形の陥凹 | 歯肉、口蓋 |

| びらん | 表層のみの粘膜欠損 | 広範囲に分布 |

水疱は通常では群生して現れることが多く、画像上では透明または半透明の小さな隆起として観察されます。

これらの水疱は非常に脆弱ですぐに破裂してびらんや潰瘍を形成します。

潰瘍は水疱が破裂した後に形成される浅い陥凹として観察されます。

潰瘍の底部は黄白色を呈し、周囲に発赤を伴うことが特徴で、周囲の健常粘膜との境界が明瞭な病変として捉えられます。

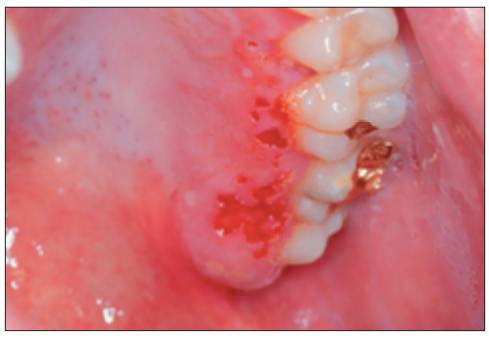

所見:「36歳男性、歯肉の発赤、複数の小潰瘍および付着歯肉における小水疱を認める。これらは急性ヘルペス性歯肉口内炎の典型的な症状である。」

病変の分布パターンと進行過程

ヘルペス性歯肉口内炎の所見を理解する上で病変の分布パターンと進行過程を知ることは大切です。

これらの特徴は他の口腔疾患との鑑別において重要な手がかりとなります。

病変の主な分布パターンは次のようになっています。

- 口唇周囲から始まり口腔内に広がる

- 歯肉辺縁に沿って広範囲に分布

- 舌縁や頬粘膜に散在性に出現

| 進行段階 | 画像所見 | 経過時間 |

|---|---|---|

| 初期 | 散在性の小水疱 | 発症後1-2日 |

| 中期 | 広範囲のびらんと潰瘍 | 3-5日目 |

| 後期 | 上皮化と治癒傾向 | 7-10日目以降 |

病変の進行過程は所見を経時的に観察することで把握できます。

初期段階では小さな水疱が散在性に出現してその後急速に拡大・融合していきます。

中期になると水疱が破裂してびらんや潰瘍を形成して広範囲に広がった病変が観察されます。

後期では病変は徐々に上皮化して治癒傾向を示します。

この段階の所見では病変部位の粘膜が周囲と比べてやや赤みを帯びた状態で観察されることがあります。

所見:「24歳男性、ツァンク塗抹標本の作製後の所見。剥がされた水疱が露出している状態を認める。」

画像診断の手法と撮影技術

ヘルペス性歯肉口内炎の画像診断には様々な撮影技術が用いられます。

それぞれの手法には特徴があり、病変の状態や診断の目的に応じて選択されます。

主な画像診断手法とその特徴は次の通りです。

| 診断手法 | 特徴 | 利点 |

|---|---|---|

| 口腔内写真 | 高解像度のカラー画像 | 詳細な病変観察が可能 |

| 口腔内スキャナー | 3D画像の取得 | 病変の立体的把握 |

| 蛍光観察法 | 特殊光による観察 | 初期病変の検出に有効 |

口腔内写真撮影は最も一般的な画像診断手法です。

高解像度のデジタルカメラを用いることで病変の詳細な形態や色調を記録することができます。

撮影時には適切な照明と角度の調整が重要です。

口腔内スキャナーは口腔内の3D画像を取得することができる比較的新しい技術です。

病変の立体的な形状や周囲組織との関係を把握するのに役立ちます。

蛍光観察法は特殊な光を用いて初期段階の病変を検出する手法です。

通常の可視光では見えにくい微細な変化を捉えることができ、早期診断に有用です。

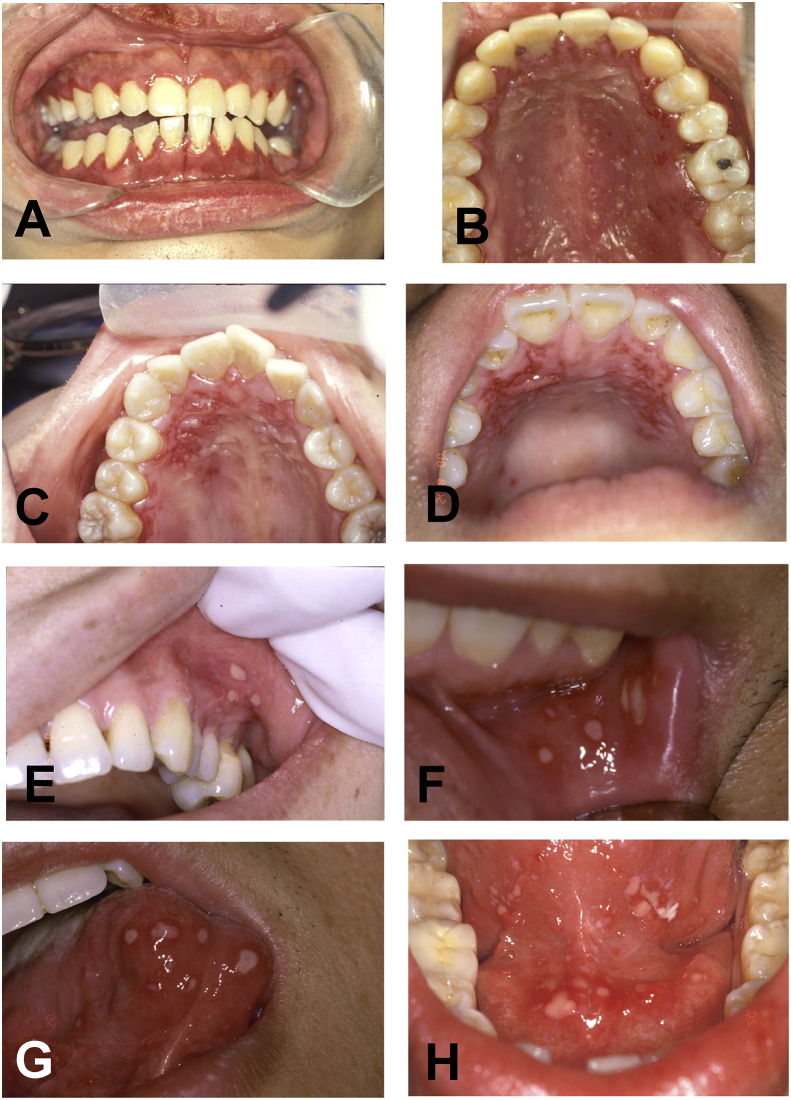

所見:「初診時の臨床写真。

A: 口蓋粘膜に複数の潰瘍を認める。

B: 唇表面に発赤を認める。

C: 歯肉の発赤を認める。

D: 歯肉表面の発赤を認める(矢印)。」

他の口腔疾患との鑑別のための所見

ヘルペス性歯肉口内炎の所見は他の口腔疾患と類似することがあります。

そのため鑑別診断において詳細な所見観察と解釈が不可欠です。

鑑別を要する主な疾患と画像所見の違いは以下のようになっています。

| 疾患名 | 特徴的な画像所見 | ヘルペス性歯肉口内炎との相違点 |

|---|---|---|

| アフタ性口内炎 | 円形で深い単発潰瘍 | 水疱形成がない、分布が限局的 |

| カンジダ症 | 剥離可能な白色偽膜 | 水疱やびらんを形成しない |

| 扁平苔癬 | 網目状の白色病変 | 潰瘍形成が少ない、慢性経過 |

アフタ性口内炎との鑑別では病変の分布と形態が重要です。

アフタ性口内炎は通常アフタ性口内炎は通常単発性の深い潰瘍を形成して周囲に明瞭な発赤帯を伴います。

一方、ヘルペス性歯肉口内炎は多発性の浅い潰瘍やびらんを特徴としてより広範囲に分布する傾向です。

カンジダ症との鑑別では病変の性状が鍵となります。

カンジダ症では剥離可能な白色の偽膜形成が特徴的でその下の粘膜は発赤していることが多いです。

ヘルペス性歯肉口内炎ではこのような偽膜形成は見られず、代わりに水疱やびらんや浅い潰瘍が観察されます。

扁平苔癬との鑑別においては病変の形態と経過が重要です。

扁平苔癬は慢性的な経過をたどり、網目状の白色病変が特徴的です。

ヘルペス性歯肉口内炎は急性の経過をたどり、水疱形成から潰瘍化へと進行する点が大きく異なります。

所見:「ヘルペス性歯肉口内炎(HGS)およびヘルペス様アフタ性潰瘍(HAU)の臨床写真。

(A, B) 初感染HGS:25歳男性患者において、上顎および下顎歯肉全体および硬口蓋の一部に複数の小水疱、びらん、小型または大型の潰瘍を認める。歯肉全体が腫大、疼痛を伴い、強い発赤を呈している。

(C, D) 再感染HGS:2名の成人男性患者において、硬口蓋の局所領域に発赤した斑点または潰瘍の集簇を認める。

(E, F, G, H) HAU:4名の成人患者において、上唇粘膜(E)、下唇粘膜(F)、舌下面粘膜(G)、口腔底粘膜(H)に小型潰瘍が集簇している所見を認める。」

所見の経時的変化と治癒過程

ヘルペス性歯肉口内炎の所見は時間の経過とともに変化します。

この経時的変化を観察することは診断の確認や治療効果の評価に役立ちます。

治癒過程における主な所見の変化

- 水疱の消失と潰瘍形成

- 潰瘍底の上皮化

- 周囲粘膜の発赤の軽減

| 経過日数 | 主な画像所見 | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| 1-3日目 | 水疱形成と破裂 | 急性期の確認 |

| 4-7日目 | 潰瘍の上皮化開始 | 治癒過程の評価 |

| 8-14日目 | 粘膜の正常化 | 治癒完了の判断 |

初期段階では小さな水疱が多発する様子が捉えられます。

これらの水疱は通常24-48時間以内に破裂して浅い潰瘍やびらんを形成します。

この段階の所見は診断の確定に重要な役割を果たします。

中期になると潰瘍底の上皮化が始まり、潰瘍の辺縁から中心に向かって徐々に上皮が再生する様子が観察されます。

この過程は治療の効果を評価する上で重要な指標となります。

後期には粘膜の正常化が進み、病変部位の発赤や腫脹が徐々に軽減して健常粘膜との境界が不明瞭になっていく様子が確認できます。

完全な治癒が得られると病変部位と周囲の健常粘膜との区別がつきにくくなります。

画像所見の経時的変化を適切に評価することで治療の効果や予後の予測が可能となります。

また、通常の経過から逸脱する所見が認められた場合は合併症や他の疾患の可能性を考慮する必要があります。

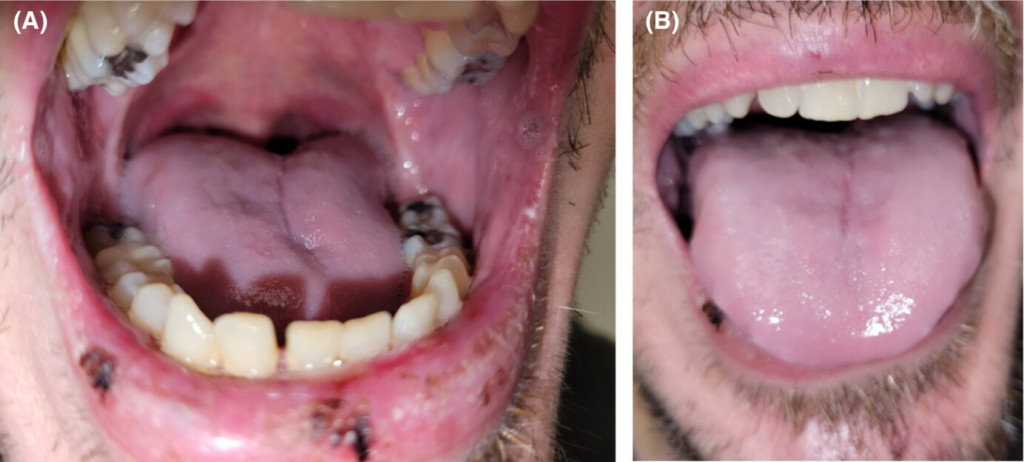

所見:「治療1週間後の口腔粘膜(A)および舌背面(B)のフォローアップ写真。

治療は以下の内容で実施された:

- フルオシノニドゲル(30g、1日2回、病変消失まで)

- クロトリマゾールトローチ(10mg、1日5回、計70トローチ)

- リドカイン粘性2%口腔リンス(1日4回)

これらに加えて以下を継続: - バラシクロビル(1000mg、1日2回、10日間)

- デキサメタゾン(0.5mg/mL)リンス。

写真では病変の改善が認められる。」

治療法と回復までの道のり

ヘルペス性歯肉口内炎の治療には抗ウイルス薬による薬物療法と対症療法が主に用いられます。

ここではこれらの治療方法や使用される薬剤、そして治癒までの期間について詳しく説明します。

また、治療の効果を最大限に引き出すための注意点や患者さんご自身でできるケア方法についても触れます。

治療期間は個人差がありますが、一般的に2週間程度で症状が改善することが多いです。

抗ウイルス薬による治療

ヘルペス性歯肉口内炎の治療において抗ウイルス薬は中心的な役割を果たします。

これらの薬剤はウイルスの増殖を抑制して症状の軽減と治癒の促進を目的としています。

主に使用される抗ウイルス薬は次の通りです。

| 薬剤名 | 投与方法 | 一般的な投与期間 |

|---|---|---|

| アシクロビル | 経口・点滴 | 5-10日 |

| バラシクロビル | 経口 | 5-7日 |

| ファムシクロビル | 経口 | 5-7日 |

これらの薬剤は症状の重症度や患者さまの状態に応じて選択されます。

経口投与が一般的ですが、重症例では点滴による投与が行われることもあります。

対症療法

抗ウイルス薬による治療と並行して患者さんの苦痛を軽減するための対症療法も行われます。

これらの治療法は症状の緩和と日常生活の質の向上が目的です。

主な対症療法とその詳細は次のようになります。

| 対症療法 | 目的 | 使用頻度 |

|---|---|---|

| 鎮痛薬 | 痛みの軽減 | 必要に応じて |

| 局所麻酔薬 | 一時的な痛みの緩和 | 食事前など |

| 含嗽剤(うがい薬) | 口腔内の清浄化 | 1日数回 |

鎮痛薬は非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンが主に使用されます。

これらの薬剤は痛みや炎症を軽減して患者さんの快適性を向上させます。

局所麻酔薬を含む軟膏や噴霧剤は一時的に痛みを和らげる効果があります。

特に食事や会話など口腔内に刺激が加わる際に使用すると効果的です。

含嗽剤によるうがいは口腔内を清浄に保ち二次感染のリスクを低減する上で重要です。

また、炎症を抑える効果のある成分を含む含嗽剤も使用されることがあります。

自宅でのケア方法

医療機関での治療に加えて患者さんご自身で行うケアも治癒の促進に役立ちます。

自宅でのケアは症状の緩和と回復の加速に寄与する可能性があります。

自宅でのケア方法

- 十分な水分摂取

- 柔らかく刺激の少ない食事

- 口腔内の清潔維持

- 十分な休息

| ケア方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 水分摂取 | 脱水予防、唾液分泌促進 | 冷たすぎない温度の水を |

| 食事の工夫 | 痛みの軽減、栄養摂取 | 熱いものや刺激物を避ける |

| 口腔ケア | 二次感染予防 | 柔らかい歯ブラシを使用 |

十分な水分摂取は口腔内の乾燥を防ぎ唾液の分泌を促進します。唾液には自然な抗菌作用があるため治癒の促進に寄与します。

食事は柔らかく刺激の少ないものを選ぶことで口腔内への負担を軽減できます。

また、栄養バランスの良い食事を心がけることで免疫機能の維持にも役立ちます。

口腔内の清潔維持は二次感染の予防に重要です。

ただし通常の歯ブラシでは痛みを伴う可能性があるため柔らかい歯ブラシや口腔ケア用のスポンジブラシの使用を検討してください。

治癒までの期間と経過観察

ヘルペス性歯肉口内炎の治癒までの期間は個人差があり、症状の重症度や治療の開始時期によっても異なります。

一般的に適切な治療を受けた場合は2週間程度で症状が改善することが多いです。

治癒までの一般的な経過は次の通りです。

| 経過日数 | 症状の状態 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1-3日目 | 痛みや腫れが強い | 十分な休息と水分摂取 |

| 4-7日目 | 徐々に痛みが和らぐ | 治療の継続が重要 |

| 8-14日目 | 大部分の症状が消失 | 再発予防に注意 |

2018年に発表された研究によると抗ウイルス薬による早期治療を受けた患者の約80%が、10日以内に症状の著明な改善を示したことが報告されています。

この結果は早期の治療開始の重要性を示唆しています。

治癒過程では定期的な経過観察が重要です。

症状の改善が見られない場合や悪化する場合は速やかに医療機関に相談することが大切です。

また、症状が改善した後も再発予防のための注意が必要です。

再発予防のためのポイント

- ストレス管理

- 十分な睡眠

- バランスの取れた食事

- 過度の日光露出を避ける

これらの点に注意を払うことで再発のリスクを低減できる可能性があります。

特にストレスや疲労は免疫機能に影響を与えるため日常生活でのケアが重要です。

治療における注意点

ヘルペス性歯肉口内炎の治療を進める上でいくつかの注意点があります。

これらに留意することでさらに効果的な治療と早期の回復が期待できます。

治療中の注意点は以下の通りです。

| 注意点 | 理由 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 薬剤の正確な服用 | 治療効果の最大化 | 指示通りの用法・用量を守る |

| 定期的な通院 | 症状の変化を適切に評価 | 予約された日時に必ず受診 |

| 口腔内の清潔維持 | 二次感染の予防 | 適切な口腔ケアの実施 |

処方された薬剤は医師の指示通りに服用することが重要です。

特に抗ウイルス薬は決められた期間、決められた用法・用量で服用することで最大の効果が得られます。

定期的な通院は症状の経過を適切に評価して必要に応じて治療方針を調整するために不可欠です。

症状が改善したように感じても医師の指示がある限り予約された診察は必ず受けるようにしましょう。

口腔内の清潔維持は二次感染の予防と治癒の促進に役立ちます。

ただし通常の歯磨きが痛みを伴う場合は医師や歯科医師に相談して適切な口腔ケア方法を指導してもらうことをお勧めします。

感染拡大防止への配慮も重要です。

ヘルペスウイルスは接触により感染する可能性があるためタオルや食器の共用を避け、手洗いやうがいを徹底することが大切です。

治療の副作用とリスク

ヘルペス性歯肉口内炎の治療には様々な副作用やリスクが伴う可能性があります。

本稿では抗ウイルス薬や鎮痛薬などの薬物療法に関連する副作用、局所療法のデメリット、そして治療に伴う合併症のリスクについて詳しく説明します。

患者さんが治療を受ける際にこれらの情報を理解しておくことは大切です。

また、副作用への対処法やリスクを最小限に抑えるための注意点についても触れます。

抗ウイルス薬の副作用

ヘルペス性歯肉口内炎の治療では抗ウイルス薬が使用されることがあります。

これらの薬剤は効果的である一方、いくつかの副作用を引き起こす可能性があります。

主な抗ウイルス薬の副作用

- 消化器症状(吐き気、嘔吐、下痢)

- 頭痛

- めまい

- 皮膚発疹

| 抗ウイルス薬 | 一般的な副作用 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| アシクロビル | 頭痛、吐き気 | 5-10% |

| バラシクロビル | 腹痛、下痢 | 3-8% |

| ファムシクロビル | めまい、疲労感 | 2-5% |

これらの副作用の多くは一時的なものですが、患者さんの生活の質に影響を与える可能性があります。

特に高齢者や腎機能が低下している方では副作用のリスクが高まることがあります。

鎮痛薬・消炎薬のリスク

ヘルペス性歯肉口内炎の痛みや炎症を和らげるために鎮痛薬や消炎薬が処方されることがあります。

これらの薬剤にも下記のようなリスクが存在します。

- 胃腸障害(胃潰瘍、消化性潰瘍)

- 腎機能障害

- 肝機能障害

- アレルギー反応

| 薬剤タイプ | 主なリスク | 注意が必要な患者群 |

|---|---|---|

| NSAIDs | 胃腸障害、腎障害 | 高齢者、消化性潰瘍の既往がある方 |

| アセトアミノフェン | 肝機能障害 | 肝疾患がある方、アルコール多飲者 |

| ステロイド | 免疫抑制、骨粗鬆症 | 糖尿病患者、骨粗鬆症リスクがある方 |

鎮痛薬や消炎薬は適切に使用すれば安全性が高いものですが、長期使用や過剰摂取によってリスクが高まる可能性があります。

特に他の薬剤との相互作用にも注意が必要です。

局所療法のデメリット

ヘルペス性歯肉口内炎の治療では局所療法が用いられることがあります。

これには軟膏や含嗽剤の使用が含まれますが、いくつかのデメリットが存在します。

局所療法のデメリット

- 効果の持続時間が短い

- 適用が難しい部位がある

- 口腔内の唾液による薬剤の希釈

| 局所療法の種類 | デメリット | 対処法 |

|---|---|---|

| 軟膏 | 唾液で流れやすい | 頻回の塗布が必要 |

| 含嗽剤 | 奥歯や喉への到達が困難 | うがいの方法を工夫 |

| 貼付剤 | 粘膜への付着が難しい | 専用の接着剤を使用 |

局所療法は全身療法に比べて副作用のリスクは低いものの、効果が限定的である場合があります。

また、口腔内の環境によっては薬剤が十分に作用しないこともあります。

治療に伴う合併症のリスク

ヘルペス性歯肉口内炎の治療過程ではいくつかの合併症のリスクが存在します。

これらのリスクを理解して適切に対処することは治療の成功と患者さまの安全にとって不可欠です。

主な合併症のリスクは次のようなものです。

| 合併症 | リスク要因 | 予防策 |

|---|---|---|

| 二次感染 | 免疫力低下、不適切な口腔ケア | 適切な口腔衛生管理 |

| 脱水 | 摂食困難、唾液分泌低下 | 十分な水分摂取 |

| 栄養障害 | 長期の食事摂取困難 | 栄養補助食品の利用 |

| 細菌叢の変化 | 抗生物質の使用 | プロバイオティクスの摂取 |

二次感染のリスクは特に注意が必要です。

口腔内の粘膜が損傷している状態では通常は問題のない細菌でも感染を引き起こす可能性があります。

適切な口腔ケアと医師の指示に従った抗菌薬の使用が重要です。

脱水や栄養障害は特に高齢者や基礎疾患のある方で深刻な問題となる可能性があります。

口内炎による痛みのために食事や水分摂取が困難になることがありますが、これらを適切に管理することが重要です。

必要に応じて栄養補助食品や点滴による水分補給を検討することもあります。

口腔内細菌叢の変化は抗生物質の使用や口腔内環境の変化によって引き起こされることがあります。

これによりカンジダ症などの真菌感染のリスクが高まる可能性があります。

プロバイオティクスの摂取や適切な口腔ケアによってこのリスクを軽減できる場合があります。

薬物相互作用のリスク

ヘルペス性歯肉口内炎の治療に使用される薬剤は他の薬剤と相互作用を起こす可能性があります。

これは治療効果の減弱や予期せぬ副作用につながる可能性があるため注意が必要です。

薬物相互作用のリスクが高い組み合わせは次の通りです。

- 抗ウイルス薬と腎排泄型薬剤

- NSAIDsと抗凝固薬

- ステロイド剤と糖尿病治療薬

| 相互作用のある薬剤 | リスク | 対策 |

|---|---|---|

| アシクロビルとプロベネシド | アシクロビルの血中濃度上昇 | 用量調整 |

| イブプロフェンとワルファリン | 出血リスクの増加 | 代替薬の検討 |

| プレドニゾロンとメトホルミン | 血糖コントロールの悪化 | 血糖モニタリング |

薬物相互作用のリスクを最小限に抑えるためには現在服用中のすべての薬剤(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)について医師や薬剤師に正確に伝えることが大切です。

治療の長期化によるリスク

ヘルペス性歯肉口内炎の治療が長期化した場合にはいくつかの追加的なリスクが生じる可能性があります。

これらのリスクを認識して適切に対処することは患者さんの全体的な健康維持にとって重要です。

治療長期化に伴うリスクには次のようなものがあります。

| リスク | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 薬剤耐性 | 治療効果の低下 | 定期的な薬剤評価 |

| 心理的ストレス | 不安、抑うつ | 心理サポートの利用 |

| 社会生活への影響 | 仕事や学業の中断 | 柔軟な治療スケジュール |

| 経済的負担 | 医療費の増加 | 医療費助成制度の活用 |

薬剤耐性の発現は特に抗ウイルス薬の長期使用で問題となる可能性があります。

定期的な薬剤の効果評価と必要に応じた治療法の見直しが重要です。

心理的ストレスは長期の治療過程で多くの患者さんが経験する問題です。

必要に応じて心理カウンセリングなどのサポートを受けることも検討すべきでしょう。

社会生活への影響を最小限に抑えるためには医療従事者と相談しながら柔軟な治療スケジュールを組むことが有効な場合があります。

また、職場や学校との適切なコミュニケーションも大切です。

経済的負担については利用可能な医療費助成制度や保険制度について医療ソーシャルワーカーなどに相談することをお勧めします。

ヘルペス性歯肉口内炎の治療費

ヘルペス性歯肉口内炎の治療費は症状の重症度や治療期間によって変動します。

本稿では処方薬の薬価、1週間の治療費、1か月の治療費について解説します。

公的医療保険や高額療養費制度以外の観点から患者さんが負担する可能性のある費用を詳しく説明します。

処方薬の薬価

ヘルペス性歯肉口内炎の治療に使用される抗ウイルス薬の薬価は製薬会社や薬剤の種類によって異なります。

一般的にジェネリック医薬品は先発医薬品よりも安価です。

| 薬剤名 | 先発品薬価 | ジェネリック薬価 |

|---|---|---|

| アシクロビル錠(200mg) | 19.3円/錠(200mg) 34.3円/錠(400mg) | 19.3円/錠(200mg) 34.3円/錠(400mg) |

| バラシクロビル錠 | 170.2円/錠(500mg) | 76.7円~105.9円/錠(500mg) |

薬価は医療機関や薬局によって若干の違いがあるため事前に確認することをお勧めします。

1週間の治療費

1週間の治療費は薬剤費に加えて診察料や検査料などが含まれます。

- 初診料 2,910円

- 再診料 750円(2回目以降の診察)

- 処方箋料 200円~600円

- 薬剤費:675.5円〜2,382.8円(7日分)

これらの費用を合計すると1週間の治療費は4,535.5円〜6,642.8円程度になると予想されます。

1か月の治療費

症状が長引く際は1か月以上の治療が必要となる場合があります。

この場合では薬剤費や再診料が継続して発生します。

1か月の治療費は週1回の通院を想定すると、約20,000円〜30,000円程度になる可能性があります。

ただし、症状の改善状況によっては通院頻度や薬剤の種類が変更されることがあるため実際の費用は変動します。

治療費の負担を軽減するためには医療機関や薬局での支払い方法の相談や、民間の医療保険の活用なども検討する価値があります。

患者さんの経済状況に応じた治療計画を立てることが大切です。

なお、上記の価格は2025年1月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上