レボチロキシン(チラーヂンS)とは、甲状腺ホルモンの一種であるT4(サイロキシン)を有効成分とする医薬品です。

甲状腺機能が低下している状態では体内で甲状腺ホルモンが不足してさまざまな症状が現れます。

この薬を補うことで甲状腺ホルモン量を調節し、疲労感、寒がり、むくみなどの軽減を目指します。

慢性的なホルモン不足が長期化すると代謝の低下に伴う心血管リスクや生活の質(QOL)の低下が懸念されます。

レボチロキシン(チラーヂンS)は医療現場で広く使われており、服用を続けることで安定した甲状腺機能を保つことが期待されます。

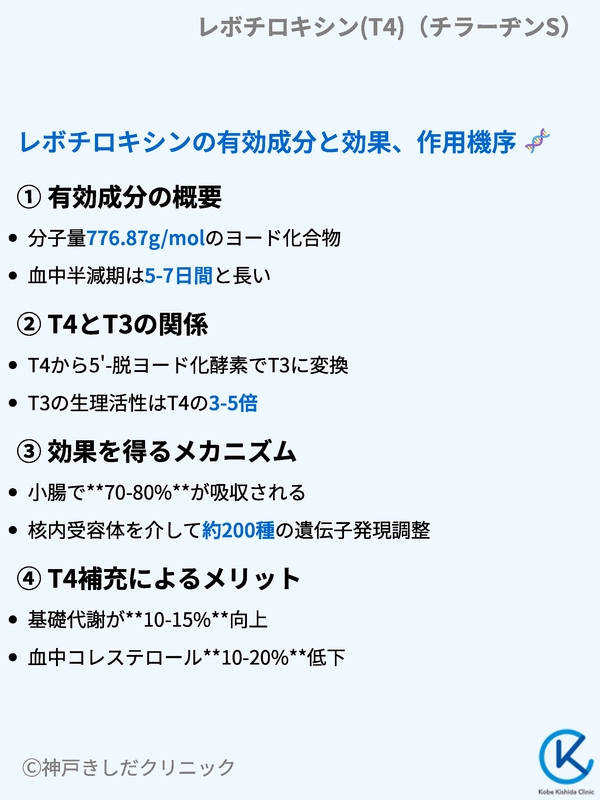

レボチロキシンの有効成分と効果、作用機序

甲状腺ホルモンは人間の代謝機能を調節するうえで重要です。

T4を補う目的で使用するこの薬は体内でT3(トリヨードサイロニン)に変換されて作用します。

体の代謝や細胞のエネルギー産生に影響を与える大切なホルモンなので、甲状腺機能低下症の治療では欠かせない存在です。

有効成分の概要

レボチロキシンの化学名はL-チロキシンで、人工的に合成された甲状腺ホルモンのT4と同一の構造を持ちます。

人の体内で自然に分泌されるホルモンと同じはたらきを示すため、生理的に近い形で甲状腺機能を補うことができます。

有効成分を補給することで甲状腺機能低下による倦怠感や体重増加、皮膚や髪の乾燥などの症状を緩和することを目指します。

T4とT3の関係

T4は体内で5’-脱ヨード化酵素によってT3に変換されます。T3の方が生理活性が高く、実際にはT4よりもT3が細胞内で代謝を調節する中心的役割を担っています。

しかし、直接T3製剤を投与すると血中濃度の変動が大きくなるリスクがあります。

安定した血中濃度を保ちやすいT4製剤を用いることが一般的です。

効果を得るメカニズム

摂取したレボチロキシンは小腸で吸収されて血中に入り込みます。

その後、肝臓などで徐々にT3に変換されることで細胞内に取り込まれて遺伝子の転写やタンパク質合成を促し、基礎代謝やエネルギー消費を高める効果があります。

吸収率は空腹時のほうが高く、飲むタイミングが血中濃度の安定に影響します。

医師や薬剤師から空腹時投与をすすめられることが多いのはこのためです。

T4補充によるメリット

T4補充は甲状腺ホルモンが不足している患者の体調を改善するうえで重要です。

甲状腺機能低下に伴う症状が改善すると日常生活のパフォーマンスが向上するだけでなく、心血管や骨に与える負荷の軽減にもつながります。

さらに甲状腺ホルモンは胎児の脳発達や骨格形成にも影響するので、妊娠中に甲状腺機能低下がある方の場合もレボチロキシン服用が重要です。

T4補充療法が期待する主な改善ポイントは次のようになります。

| 改善ポイント | 具体的な期待 |

|---|---|

| 倦怠感や疲労感の軽減 | 活動意欲や集中力の向上を目指す |

| 寒がりの軽減 | 血行改善や体温上昇により寒さへの抵抗力を高める |

| 体重増加の緩和 | 適切な代謝機能により不要な体重増加を防ぐ |

| 皮膚や髪の乾燥の軽減 | タンパク質合成促進で皮膚や毛髪の質を整える |

| むくみの軽減 | 代謝や血液循環の改善により余分な水分貯留を抑える |

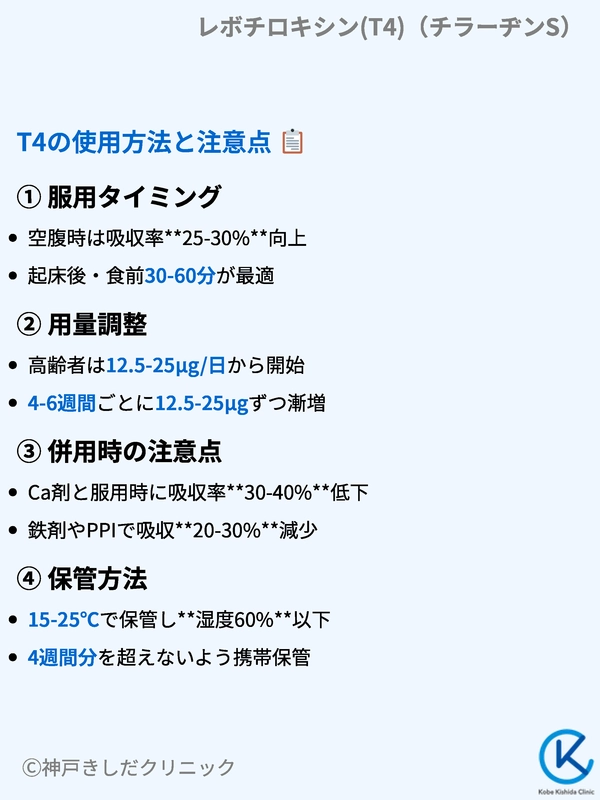

T4の使用方法と注意点

甲状腺機能を補うためにレボチロキシンを使用するときは一定量を毎日継続して服用します。

適切な量を見極めるには血中の甲状腺ホルモン濃度やTSH(甲状腺刺激ホルモン)の値を確認しながら調整します。

症状や検査値をもとに総合的に判断するため医師の指示が重要です。

服用タイミング

多くの場合は起床後に水またはぬるま湯で服用します。

空腹時のほうが吸収が良好なので、食前30分程度や朝食前に飲むように案内されることが一般的です。

もし飲み忘れた場合は気づいたタイミングで速やかに飲むようにします。

次の服用時間が近いときは追加せずに1回分は抜かす方法をとることが多いです。

用量調整

患者さんの年齢や体格、合併症の有無によって開始用量が異なります。

高齢者や心疾患がある方は低用量から始め、定期的に検査を行いながら用量を少しずつ増やす方法が推奨されています。

若年者で重篤な心疾患を持たない場合は体重に応じた用量を最初から投与することもあります。

以下の表は一般的な用量調整の目安です。実際の用量は個々の状態によって変わります。

| 患者層 | 開始用量の目安 | 用量調整の頻度 |

|---|---|---|

| 若年成人 (心疾患なし) | 1日50~100μg | 4~6週間ごとの血液検査で微調整 |

| 高齢者 | 1日25μg程度 | 4~6週間ごとの血液検査で微調整 |

| 心疾患合併 | 1日12.5~25μg | 4~6週間ごとの血液検査で慎重に増量 |

併用時の注意点

他に服用している薬がある場合は吸収率が変わることがあります。

カルシウム剤や鉄剤などはレボチロキシンと一緒に飲むと吸収が低下する可能性があるため時間をずらす対策が必要です。

酸化マグネシウムなどの制酸薬とも相互作用があるので医師や薬剤師に現在の服用薬を必ず伝えましょう。

保管方法

チラーヂンSは湿気や光に弱い性質があるため、直射日光を避けて湿気の少ない場所で保管します。

小児の手の届かない場所に保管し、処方通りの期間を過ぎた薬は自己判断で継続せず、医療機関に相談することが大切です。

使用するうえで気をつけるべきポイントとして以下のようなことがあります。

- 飲み忘れを防ぐため決まったタイミングで服用する

- 血液検査の間隔を守り状態に合わせた用量調整を行う

- ほかの内服薬やサプリメントとの飲み合わせを確認する

- 悪心や動悸などの異変を感じたら受診して主治医に相談する

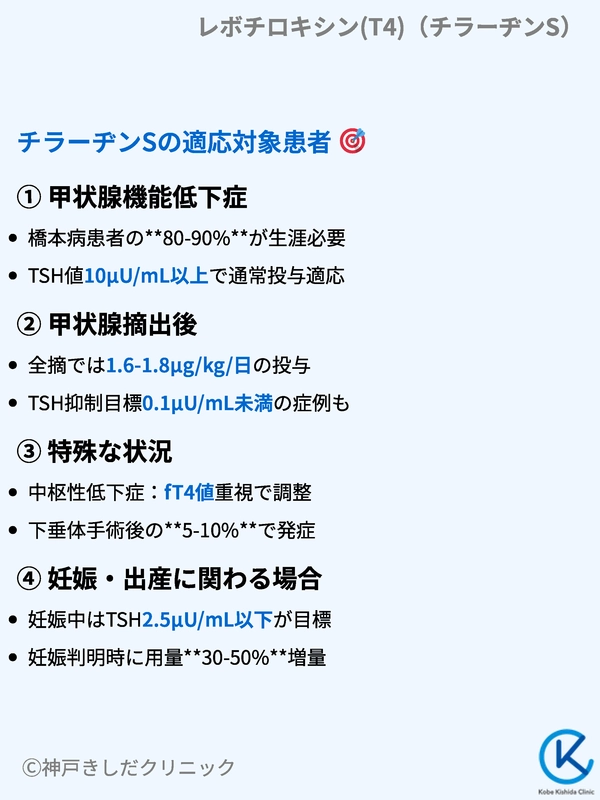

チラーヂンSの適応対象患者

この薬は甲状腺機能が低下している方が中心的に使います。

ただし甲状腺が正常に機能している方が飲んでも代謝を高める目的で使うべき薬ではなく、甲状腺ホルモンが不足している場合にのみ適切といえます。

他にがん治療後の甲状腺摘出術などで甲状腺が存在しない状態の方にも用いられます。

甲状腺機能低下症

橋本病や甲状腺炎など自己免疫や炎症の影響で甲状腺が十分にホルモンを分泌できない方に用いられます。

甲状腺機能が著しく落ちている場合には基礎代謝が低下して倦怠感や体重増加などの症状が出やすくなります。

血液検査でTSHやフリーT4などの値が基準値から外れていることが確認されれば治療の対象になります。

甲状腺摘出後

甲状腺がんの手術や重度のバセドウ病で甲状腺を全摘あるいは亜全摘した場合は体内で甲状腺ホルモンを作ることができません。

そのため外部からT4を補給しないと甲状腺機能低下状態になり、さまざまな症状が出るリスクがあります。

術後は長期的に服用が必要なケースが多いです。

以下に甲状腺摘出後のレボチロキシン必要性の違いを示します。

| 摘出タイプ | 残存する甲状腺組織 | レボチロキシンの必要性 |

|---|---|---|

| 全摘出 | ほぼなし | 原則として長期服用 |

| 亜全摘出 | 一部残存 | 血液検査次第で服用量調整 |

| 一葉摘出のみ | 片側を温存 | 状態によっては不要な場合もある |

特殊な状況

中枢性甲状腺機能低下症のように下垂体や視床下部の病変で甲状腺刺激ホルモンが十分に分泌されないために生じる低下症も対象になります。

この場合はTSHの値だけでは判断が難しいため、フリーT4や臨床症状を総合的に評価して治療を行うことが多いです。

妊娠・出産に関わる場合

胎児の脳や身体の発達には母体の甲状腺ホルモンが重要です。

妊娠中に甲状腺ホルモンが不足すると胎児の成長や神経発達に影響するおそれがあります。

甲状腺機能低下がある女性が妊娠した場合は医師の判断で用量を増やす場合もあります。

甲状腺ホルモン補充が適切と考えられる対象として次のようなケースが考えられます。

- 血液検査でフリーT4が低下しTSHが高値を示している

- 甲状腺がん手術による甲状腺組織の欠損がある

- 中枢性低下症などで生理的なT4が不足している

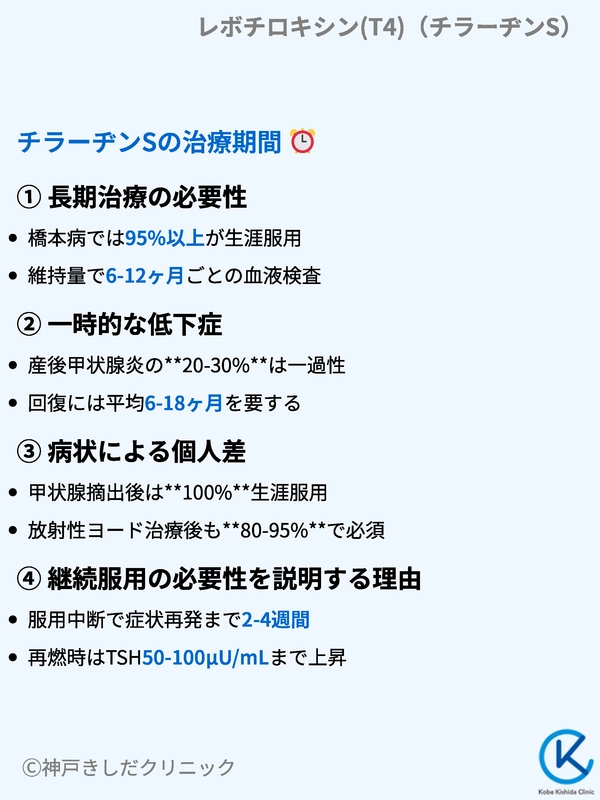

チラーヂンSの治療期間

レボチロキシンを補充する治療は多くの場合、長期にわたることを想定します。

甲状腺機能低下症は一時的なものと慢性的なものがあります。

しかし、橋本病などの自己免疫疾患によって機能が損なわれた場合はホルモン生成が十分に回復しないケースがほとんどで、継続的な服用が必要です。

長期治療の必要性

甲状腺機能低下が慢性化している場合、治療をやめると再びホルモン不足の症状が出る可能性があります。

定期的に血液検査を行いながら適切なホルモン量を維持し続けることが大切です。

症状が軽減しても自己判断で服用を中止しないほうが良いと考えられます。

治療継続中に定期的に確認する項目は以下の通りです。

| 確認項目 | チェックの目的 |

|---|---|

| TSH | 下垂体の甲状腺刺激ホルモンレベルを確認し補充量を調整する |

| フリーT4 | 実際の甲状腺ホルモン(T4)濃度を見て不足や過剰を把握する |

| 体調の変化 | 倦怠感や寒がり、動悸などの自覚症状の有無や程度 |

| 心電図 | 心疾患の合併が疑われる場合に負担やリスクを評価 |

| 骨密度 | 長期にわたるホルモン補充が骨代謝へ与える影響を観察 |

一時的な低下症

産後甲状腺炎など一過性の甲状腺機能低下症の場合は一定期間の服用で機能が回復することがあります。

血液検査や症状の改善が認められれば医師の判断のもとで服用量を減らし、最終的には中止を試みることもあります。

病状による個人差

病状の重症度や甲状腺そのもののダメージ具合によって治療期間には個人差があります。

自己免疫性疾患で甲状腺がほぼ機能しない場合は終生服用する可能性が高いです。

手術後の状態や妊娠・出産前後の状況などでも用量や期間が変動します。

継続服用の必要性を説明する理由

継続的に飲む理由として体内の甲状腺ホルモン濃度が一定に保たれるまでに時間がかかることが挙げられます。

半減期が長い一方で、T4濃度の調整は急にはできません。

安定した状態を保つため医療機関に通いながら慎重に調整していきます。

長期治療を続けるうえで意識したいポイントは次のようなものがあります。

- 定期的な採血でTSHやフリーT4などを確認する

- 自覚症状が改善しても勝手に量を減らしたり中止したりしない

- 服用を続けるモチベーションを維持するため体調の変化や生活の質を定期的に振り返る

- 通院のスケジュールを優先し、正確な治療効果を得る

副作用・デメリット

レボチロキシンは甲状腺ホルモンそのものを補うため生理的に近い形で作用します。

適切な用量であれば深刻な副作用は比較的少ないとされますが、過量投与や個人差によっては体内のホルモンバランスが崩れることがあります。

過量投与時に起こりやすい症状

必要量を超えてホルモンを補充すると甲状腺機能亢進症のような症状が出る可能性があります。

具体的には動悸や頻脈、手指の震え、寝汗、下痢、体重減少などが見られやすいです。

用量を調整してこうした症状が出ないように注意が求められます。

以下はホルモン量が不足した場合と過剰な場合の対照的な症状です。

| 状態 | 代表的な症状 |

|---|---|

| ホルモン不足 | 倦怠感、寒がり、むくみ、体重増加など |

| ホルモン過剰 | 動悸、発汗、手指の震え、体重減少など |

医師の指示を守らないリスク

自己判断で用量を増やしたり減らしたりすることは望ましくありません。

とくに心臓に負担をかける可能性があるため、上限を超える投与は避けたほうがいいとされています。

高齢者や心疾患を持つ方はさらに注意が必要です。

長期服用の精神的負担

慢性的な甲状腺機能低下症の場合、一生涯にわたって服用を続ける可能性があります。

薬を継続的に飲み続けること自体が精神的な負担になる方もいます。

その場合は医療機関での定期的な相談や家族の協力などを得て乗り越えていく工夫が大切です。

妊娠中・授乳中のリスク

レボチロキシンは妊娠中・授乳中でも必要量に基づいた服用が推奨されますが、用量管理は通常より慎重に行います。

甲状腺ホルモンが不足すると母体や胎児に影響が出るため積極的に補充する意義は大きいです。

ただし、体調やホルモンバランスが変わりやすい時期なので、より細かなモニタリングが必要になります。

副作用やデメリットに関して意識しておきたい点として以下のような要素があります。

- 過量投与による甲状腺機能亢進症様の症状

- 心疾患への負担リスク

- 長期継続による精神的負担やモチベーションの維持

- ホルモン変動が大きい妊娠・授乳期の用量調整

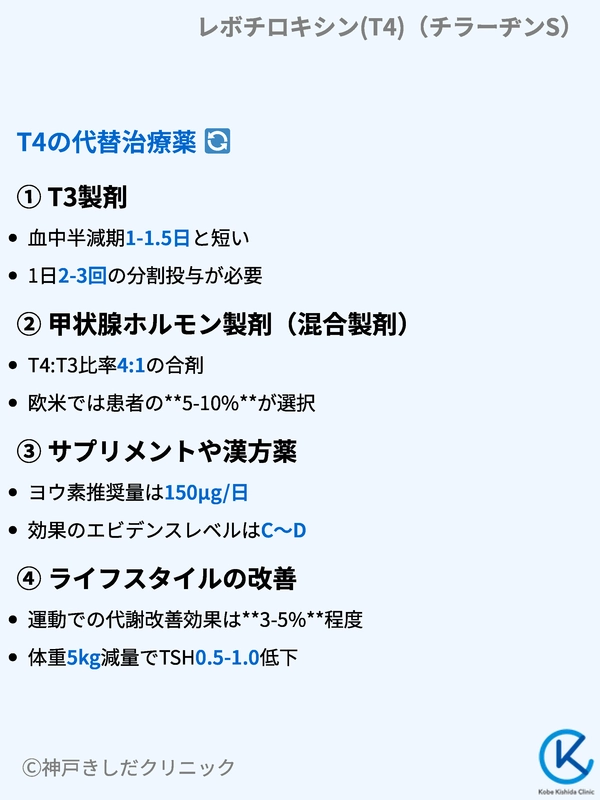

T4の代替治療薬

甲状腺ホルモン補充ではT4製剤が一般的ですが、場合によっては他の薬や治療法を検討する場面があります。

ただし、T4自体を体内に補う方法が主流であることは広く知られています。

T3製剤

レボトリオド(T3製剤)が存在しますが、T3は効果発現が早い反面、血中濃度が急激に変動する可能性があり扱いが難しい面があります。

一部の患者さんはT3の併用療法を受けていますが、エビデンスや副作用などを慎重に見極めたうえで検討する必要があります。

以下はT4製剤とT3製剤の主な特徴を比較したものです。

| 製剤 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| T4製剤 | 血中濃度が安定、長期的な調整が容易 | 効果の実感にやや時間がかかる |

| T3製剤 | 速い効果発現を感じやすい可能性 | 血中濃度が変動しやすい、心疾患リスクに注意 |

甲状腺ホルモン製剤(混合製剤)

海外では甲状腺由来の混合製剤(T4とT3を含むタイプ)も使われることがありますが、純粋にT4のみを補充する方針が一般的とされています。

混合製剤ではT3の比率が高くなりがちで過剰症状が出るおそれがあり、日本ではあまり用いられません。

サプリメントや漢方薬

甲状腺機能に関与するとされるヨウ素や亜鉛、セレニウムなどのミネラルを補うサプリメントや体質改善を目的とする漢方薬を使う方もいます。

しかし甲状腺ホルモン自体を直接増やす効果は期待しづらく、あくまでも補助的な役割にとどまります。

甲状腺機能低下症と確定診断された場合はレボチロキシンの補充が第一の選択肢になることが多いです。

ライフスタイルの改善

食生活の見直しや適度な運動、ストレス管理などは甲状腺機能全体を安定させるうえで役立ちます。

ただしそれだけで甲状腺ホルモン不足を補うことは難しいため、やはり医学的治療との併用が大切です。

代替治療薬や補助的手段を考慮するときに知っておきたいポイントとして以下のような点があります。

- T3製剤は効果が強く出やすく投与が難しい

- 混合製剤はT3過剰のリスクがあるため国内では一般的でない

- サプリや漢方薬は主に補助的な位置づけ

- ライフスタイル改善は治療全体を支えるうえで大切

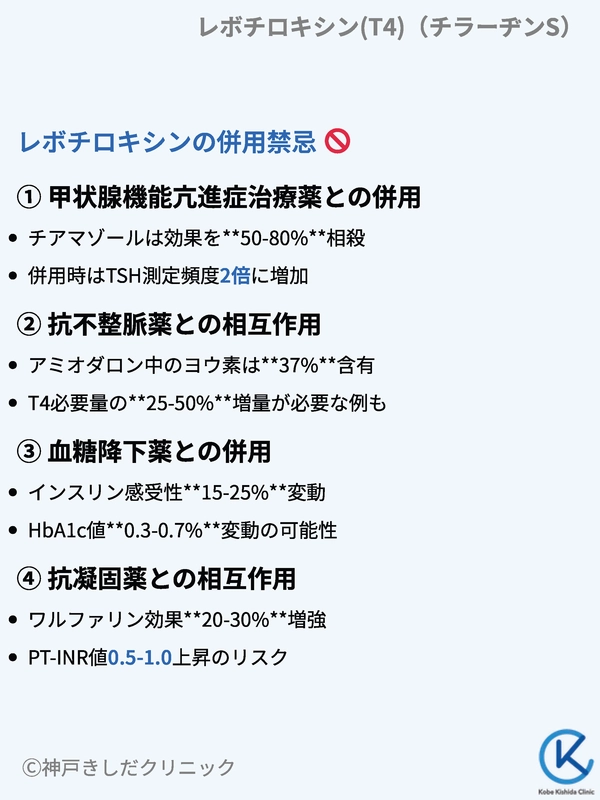

レボチロキシンの併用禁忌

レボチロキシンと完全に併用禁忌とされる薬は限られていますが、甲状腺ホルモンの代謝を大きく変動させる薬や相互作用で重大な症状を起こす可能性があるものには注意が必要です。

以下は代表的なポイントです。

甲状腺機能亢進症治療薬との併用

バセドウ病などの甲状腺機能亢進を抑制する薬(チアマゾール、プロピルチオウラシルなど)は、ホルモン分泌を抑える作用があります。

甲状腺機能低下症と亢進症が同時に存在する状態は特殊ですが、基本的には相反する作用を持つため同時に使わないのが一般的です。

抗不整脈薬との相互作用

アミオダロンなどの抗不整脈薬はヨウ素を含むため甲状腺機能に影響を及ぼすことがあります。

直接の禁忌ではないですが、併用する際は甲状腺ホルモン値の変動が起きやすいため医師が細心の注意を払って管理します。

レボチロキシンと併用するときに特に注意すべき薬の例は次の通りです。

| 薬の種類 | 注意点 |

|---|---|

| 制酸薬 | 胃内pHの変化でレボチロキシン吸収が低下することがある |

| 鉄剤・カルシウム | 吸着作用でレボチロキシンが小腸で吸収されにくくなる |

| 抗不整脈薬 | ヨウ素含有により甲状腺機能が変化しやすくなる |

| 強心配糖体 | レボチロキシンで心臓への刺激が強まる場合がある |

血糖降下薬との併用

糖尿病治療薬の効果に影響が出る可能性があります。

甲状腺ホルモンが増えると代謝が変わり、血糖値が変動しやすくなることがあるため血糖値のモニタリングを慎重に行う必要があります。

抗凝固薬との相互作用

ワルファリンなどの抗凝固薬と併用する場合も注意が必要です。

甲状腺ホルモンが血液凝固因子の代謝に影響を与える可能性があるため、PT-INRなどの検査をこまめにチェックします。

明確な禁忌というより相互作用の注意事項が多い薬と言えます。

そのため複数の薬を飲んでいる方は全て医師や薬剤師に伝えることが望ましいです。

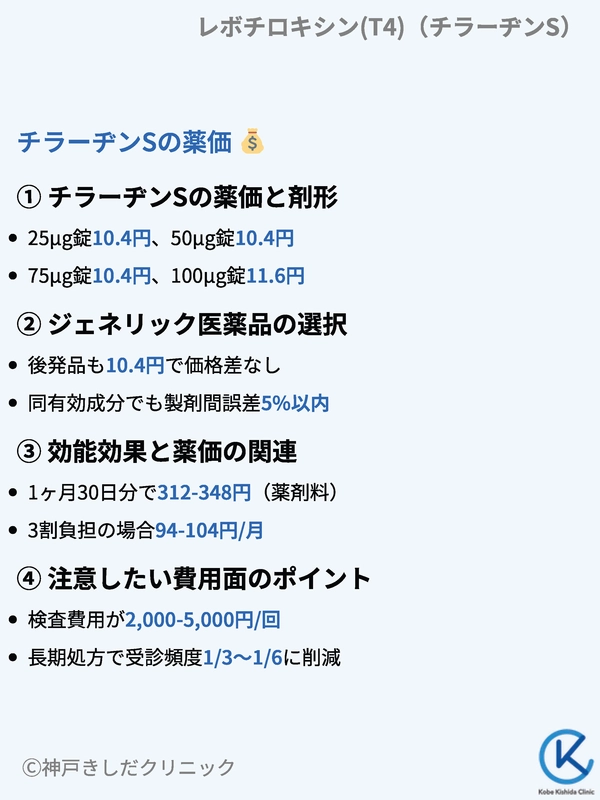

チラーヂンSの薬価

チラーヂンSはジェネリック医薬品も存在しており、錠剤の含有量(μg数)によって薬価が異なります。

甲状腺ホルモン治療は長期にわたるケースが多いため、薬価は治療の経済的負担を考えるうえで重要な要素です。

チラーヂンSの薬価と剤形

通常、チラーヂンSには25μg、50μg、75μg、100μgなど複数の用量があります。

患者さんの状態によってどの用量の錠剤が選ばれるか異なります。

薬価は公定価格として決まっており、保険適用の場合は自己負担割合に応じた金額を支払います。

以下のテーブルはチラーヂンSの代表的な剤形とおおまかな薬価の例です(実際の価格は改定などで変動する可能性があります)。

| 含有量 (μg) | 1錠あたりの薬価(円) の目安 | ジェネリックの有無 |

|---|---|---|

| 25 | 10.4円 | あり |

| 50 | 10.4円 | あり |

| 75 | 10.4円 | あり |

| 100 | 11.6円 | あり |

ジェネリック医薬品の選択

薬剤費を抑えたい場合はジェネリックを選ぶ方もいます。

しかし、チラーヂンSにはジェネリック医薬品もあるものの、薬価は同じであるため、医療費削減というよりは流通安定のためといった意味合いが大きいです。

また、レボチロキシンは微妙な濃度調整が重要な薬なので、切り替える際は医師や薬剤師と相談しながら進めることが大切です。

効能効果と薬価の関連

この薬は甲状腺機能低下症の治療に不可欠という位置づけがあるため、保険適用であれば比較的安価に入手できます。

ただし服用期間が長期になる場合はトータルの費用が気になることもあるでしょう。

月々の薬剤費は本人負担の割合や通院頻度などで変わりますが、健康保険が適用される限り過度な経済的負担にはなりにくいとされています。

注意したい費用面のポイント

- 用量が増えると服用する錠数も増えるためコストに影響する

- 同じμg数のジェネリックと先発品では薬価差がない

- 長期投薬の場合長期処方が認められれば通院頻度が減ることもあり、結果として交通費や受診料が抑えられる可能性がある

- 医療費控除や高額療養費制度などを活用できるか事前に情報を確認する

以上がレボチロキシン(T4)(チラーヂンS)の薬価に関する概要です。

長期治療となる可能性が高いため、自身の状態と経済面のバランスを踏まえて医療機関で相談すると良いでしょう。

以上