エソメプラゾール(ネキシウム)とはプロトンポンプ阻害薬の一種であり、胃酸の分泌を抑える働きを持ちます。

胃食道逆流症や胃潰瘍といった消化器系の疾患に用いられるだけでなく、ゾリンジャー・エリソン症候群などの内分泌関連の病態にも使われる場合があります。

この記事では有効成分や作用機序、使用上の注意点などを詳しく解説します。

エソメプラゾールの有効成分と効果、作用機序

胃酸の分泌を抑制するエソメプラゾールは内分泌疾患によって生じる過剰な胃酸分泌にも応用できる場合があります。

ここではその作用の仕組みや一般的な効果を幅広く紹介します。

プロトンポンプ阻害薬としての特徴

エソメプラゾールはプロトンポンプ阻害薬(PPI)の一種に分類されます。

PPIは、胃酸分泌において重要な役割を果たす酵素「H+/K+-ATPアーゼ」の働きを抑えることで胃の酸性度を低下させます。

エソメプラゾールはオメプラゾールのS体(エナンチオマー)であり、より安定した血中濃度を得やすいと報告されています。

長期間の胃酸抑制を目指す場合や食事の影響を受けにくいコントロールが必要とされる患者に用いられることが多いです。

なお、胃潰瘍や胃食道逆流症に対する効果がよく知られていますが、内分泌疾患の中でも胃酸過多を引き起こす病気に適応されることがあります。

胃酸分泌のメカニズム抑制

胃酸は主に胃粘膜の壁細胞から分泌されます。

その過程にはアセチルコリン、ヒスタミン、ガストリンという3つの主な刺激物質が関わり、それらが相互に作用して最終的にH+/K+-ATPアーゼを活性化し、胃酸分泌を高めます。

エソメプラゾールは、そのH+/K+-ATPアーゼに結合してポンプのはたらきを抑えて胃内の酸性度を低く保ちやすくします。

下記のように胃酸分泌機構には複数の因子が関わりますが、PPIは最終段階のポンプ自体を抑えるため高い抑制作用が期待できます。

【胃酸分泌に関与する代表的因子と作用部位】

| 因子名 | 作用部位 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| アセチルコリン | 副交感神経末端から放出 | 壁細胞の受容体を刺激し胃酸を増やす |

| ヒスタミン | ECL細胞などから分泌 | H2受容体を介して壁細胞を刺激 |

| ガストリン | G細胞から分泌 | 壁細胞やECL細胞に直接作用 |

| プロトンポンプ | 壁細胞膜上のH+/K+-ATPアーゼ | 胃酸分泌の最終段階を担う |

このようにPPIであるエソメプラゾールは最終段階の酵素を阻害することで胃酸分泌を大きく抑制します。

内分泌疾患への応用

内分泌疾患の中にはガストリン産生腫瘍(ガストリノーマ)を代表とするゾリンジャー・エリソン症候群など、胃酸過多によって消化管に潰瘍が生じやすくなる病態があります。

これらの症候群は膵臓や十二指腸の腫瘍から過剰なガストリンが分泌されるため、慢性的に胃酸が増加してしまいます。

エソメプラゾールのようなPPIを使用することで過剰な胃酸分泌を抑え、胃や十二指腸の粘膜障害を軽減することが可能です。

特にゾリンジャー・エリソン症候群では高用量のPPIが投与されるケースもあり、酸の分泌を長期間コントロールする意義が大きいとされています。

抗潰瘍効果の意義

胃酸過剰な状態が続くと、胃や十二指腸に潰瘍ができやすくなります。

内分泌異常が原因で潰瘍を繰り返すときは短期的な治療だけでなく、慢性的に胃酸を調整する必要が生じます。

エソメプラゾールは高い酸分泌抑制作用を持ち、組織の修復や再発防止に重要な役割を果たします。

以下のような利点が知られています。

- 強力な胃酸抑制による高い治療効果

- 腸管損傷リスクの低減

- 食道や咽頭への刺激軽減

こうした特徴によって内分泌疾患に伴う潰瘍治療にも用いられています。

【PPIの種類と特徴の比較】

| PPI名 | 主成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| エソメプラゾール | エソメプラゾール | S体エナンチオマー、安定した血中濃度 |

| オメプラゾール | オメプラゾール | 初期から使われるPPIの先駆け |

| ランソプラゾール | ランソプラゾール | 吸収速度が比較的速い |

| ラベプラゾール | ラベプラゾール | pHの変動に影響を受けにくい |

| パンテプラゾール | パンテプラゾール | 欧州を中心に用いられるケースが多い |

使用方法と注意点

エソメプラゾールを適切に使用するためには服用タイミングや投与量の管理が大切です。

副作用を避けるための注意点や飲み合わせに関するポイントも確認しておくと安心できます。

一般的な服用方法

エソメプラゾールの服用は1日1回、経口投与が多いです。

通常は朝食前に服用して胃酸分泌が活発になるタイミングを見越して作用させることが多いとされています。

内分泌疾患による胃酸過多の場合は医師の判断で増量するケースもあります。

【一般的な投与量とタイミングの一例】

| 症状・疾患 | 一般的な投与量 | 服用タイミング |

|---|---|---|

| 胃食道逆流症(GERD) | 20mg 1回/日 | 朝食前 |

| 胃潰瘍 | 20mg 1回/日 | 朝食前 |

| ゾリンジャー・エリソン症候群などの高度胃酸分泌 | 20~40mg 2回/日(調整あり) | 食前または就寝前 |

上記のような用量はあくまで一例であり、個々の患者の病状や体質によって変動します。

自己判断で服用量を増減すると期待する効果を得られない場合や副作用のリスクが高まるため、指示に基づいた管理が重要です。

食事や生活習慣への配慮

エソメプラゾールを服用していても、不適切な生活習慣を続けると十分な効果を得られない場合があります。

胃酸逆流の原因としては食事内容や就寝前の摂食などが挙げられます。次のような点に目を向けると治療をスムーズに進めやすくなります。

- 過度なアルコール摂取を控える

- 脂肪分の多い食事を避ける

- 就寝前2時間程度は何も食べないように工夫する

- 高タンパクな食事は胃酸を高めやすい場合があるため量に注意する

こうした生活習慣の見直しによってエソメプラゾールの効果を引き出しやすくなります。

胸やけや痛みが続く場合

医薬品を飲んでいるのに胸やけが改善しない、あるいは胃痛が長期的に続く時は病状が進行している可能性や、用量・服用タイミングが適切でないことが考えられます。

用量を自己判断で変更すると症状の悪化や副作用のリスクを高めるおそれがあります。

困ったときは処方医に再度相談して状態に合わせた治療計画を見直すのが大切です。

【継続的な痛みや胸やけがあるときにチェックしたいポイント】

| チェック項目 | 考えられる要因 |

|---|---|

| 服用タイミングのずれ | 朝食前に服用していない、就寝前服用のタイミングがバラバラなど |

| 食事内容や食事のとり方 | 脂っこい食事、就寝直前の食事、暴飲暴食など |

| ストレスや睡眠不足 | 自律神経の乱れによる胃酸分泌過剰 |

| 他の薬剤との飲み合わせ | 相互作用によりPPIの効果が十分に発揮されない場合 |

長期使用時の注意点

エソメプラゾールを長期間使用する場合は以下のようなことに配慮が必要です。

- ビタミンB12吸収不良の可能性

- 骨密度の低下リスク

- 腸内細菌叢の変化による感染症リスクの増加

- その他の内服薬との相互作用

長期にわたり服用する際は定期的な検査でビタミンやミネラルの不足、腸内環境の乱れに注意を払ってください。

適応対象患者

エソメプラゾールは一般的に胃食道逆流症や胃潰瘍の治療に使われますが、内分泌疾患領域にも応用されています。

どのような患者が対象となるか、そのポイントを紹介します。

胃食道逆流症や潰瘍を抱える患者

まず典型的な使用例として、胃食道逆流症(GERD)や胃潰瘍・十二指腸潰瘍の治療が挙げられます。

胸やけ、胃もたれ、みぞおちの痛みなどが顕著で、検査によって潰瘍や炎症が確認されたケースです。

食道の粘膜炎症を抑えたり、炎症部位の治癒を早めたりする目的でエソメプラゾールが投与されることが多いです。

ピロリ菌除菌治療

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の除菌療法を行う際にもエソメプラゾールが用いられるケースがあります。

抗生物質と併用し、胃酸分泌を抑えながら治療効果を高める手順が一般的です。

除菌療法の成功率を高めるためにPPIの作用が活かされます。

- 一次除菌ではクラリスロマイシンやアモキシシリン、エソメプラゾールを組み合わせる

- 二次除菌ではメトロニダゾールやアモキシシリン、エソメプラゾールなどを組み合わせる

- 胃酸の抑制により、抗菌剤がより効果を発揮しやすくなる

ゾリンジャー・エリソン症候群

内分泌の領域で特に注目されるのが、ゾリンジャー・エリソン症候群をはじめとする病的な胃酸過多を呈する疾患です。

胃潰瘍が難治性となりやすく、放置すると重篤な合併症を引き起こすおそれがあります。

エソメプラゾールをはじめとするPPIを高用量で使用し、胃酸分泌を強力に抑える方法が選択されることが多いです。

【ゾリンジャー・エリソン症候群における胃酸分泌量の比較例】

| 対象 | 1日の胃酸分泌量の目安 |

|---|---|

| 健常成人 | 約1~2リットル |

| ゾリンジャー・エリソン症候群 | 通常の数倍~10リットル以上となる場合もある |

このように、異常なほど胃酸分泌が増加するため、強力な抑制作用を持つエソメプラゾールなどがよく用いられます。

NSAIDs(非ステロイド抗炎症薬)使用者

関節リウマチや慢性疼痛のケアとしてNSAIDsを服用している患者さんは胃粘膜が傷つきやすく、潰瘍を発症しやすいことが知られています。

エソメプラゾールを併用して胃酸抑制を図ることでNSAIDsによる胃粘膜障害のリスクを軽減することが期待できます。

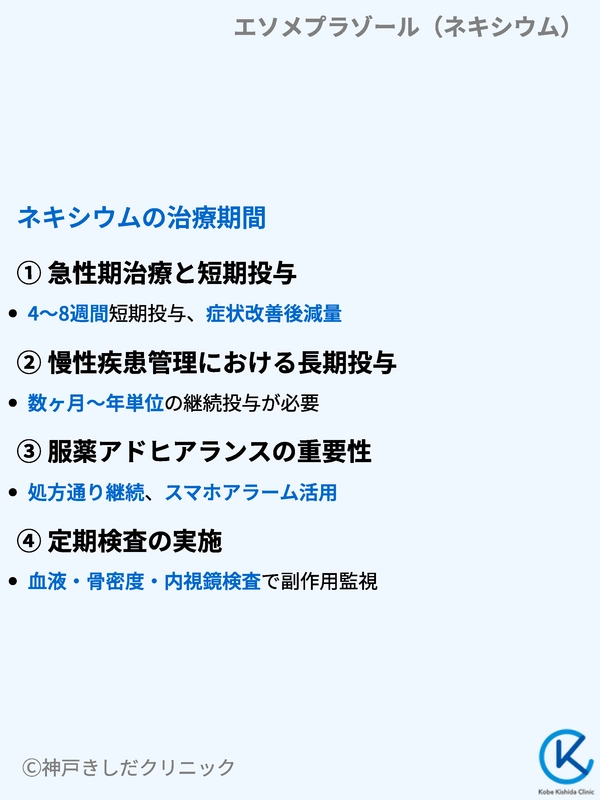

ネキシウムの治療期間

治療期間は症状の重症度や内分泌異常の種類、患者さんの体質などで大きく異なります。

急性期の症状改善を目指す場合と、慢性の疾患管理を行う場合とで使用期間が変動しやすいので、以下に概要を示します。

急性期治療と短期投与

胃潰瘍や胃食道逆流症の急性期治療では1日1回20mg程度を4~8週間の期間で投与するケースが一般的です。

患者さんの状態によっては症状がおさまった段階で減量や投薬終了を検討します。

短期的に胃酸分泌を抑え、粘膜修復を促進することが主な目的になります。

慢性疾患管理における長期投与

ゾリンジャー・エリソン症候群など内分泌異常によって高い胃酸分泌が続く場合は長期的なコントロールを行わなければならない場面が多いです。

患者さんによっては数か月から数年にわたって服用を継続します。

定期検査や症状評価を行い、適宜用量の見直しや他の治療方針の検討が行われます。

【治療期間の目安と注意点】

| 治療の目的 | 投与期間の目安 | 重要なポイント |

|---|---|---|

| 急性潰瘍の治癒 | 4~8週間 | 痛みの消失後も内視鏡検査で確認が必要 |

| GERDの炎症鎮静 | 4~8週間 | 症状の再発を防ぐために維持療法を続ける場合あり |

| ピロリ除菌 | 1~2週間(除菌療法期間) | 除菌判定は呼気テストや便中抗原検査が用いられる |

| ゾリンジャー・エリソン症候群 | 数か月~年単位 | 定期的に血中ガストリン値や内視鏡検査でモニタリングを実施 |

服薬アドヒアランスの重要性

長期投与の場合、症状が改善してくると自己判断で薬の量を減らしたり飲み忘れが増えたりすることがあります。

十分な効果を得るためには処方通りに続けることが大切です。

飲み忘れが多いと病状がコントロールできず、逆に治療期間が長引く場合があります。

- 処方薬の説明書を再確認する

- スマートフォンのアラーム機能を利用する

- 1日のスケジュールに合わせた服用タイミングを決める

こうした工夫を組み合わせて、必要な期間きちんと服用することが望ましいです。

定期検査の実施

内分泌疾患の背景を持つ患者さんや長期投与が必要な患者さんは定期検査で副作用や合併症のリスクを評価します。

血液検査や骨密度検査をはじめ、消化器内視鏡での観察を適宜行い、治療方針をアップデートしていきます。

症状がなくても定期的に医療機関を受診し、必要に応じて投薬内容や量を調整してください。

エソメプラゾールの副作用・デメリット

エソメプラゾールは比較的安全性が高いとされますが、長期間の使用や高用量の使用で気をつけるべき点があります。

副作用の可能性を十分に理解しておくことは大切です。

消化器症状

消化器系への代表的な副作用としては便秘、下痢、腹部膨満感などがあります。

症状が軽度であれば経過観察となることが多いですが、長期間持続したり重症化したりする場合は医師に相談して服用量の調整や投薬変更を検討する必要があります。

- 下痢が続く場合は脱水に注意

- 腹部痛が強い場合は粘膜に別の異常がないか確認が必要

ビタミンやミネラルの吸収障害

胃酸は食物中のミネラルやビタミンB12の吸収にかかわります。

長期間にわたって強い胃酸抑制が続くとこれらの吸収が滞る可能性があります。

特にビタミンB12欠乏は貧血や神経障害の原因になるため、定期的な検査でチェックすることが推奨されています。

【長期使用による栄養素吸収低下のリスクの例】

| 栄養素 | 吸収低下による主な症状 |

|---|---|

| ビタミンB12 | 巨赤芽球性貧血、末梢神経障害など |

| マグネシウム | 不整脈、筋力低下、けいれんなど |

| カルシウム | 骨粗鬆症、骨折リスクの増加 |

感染症リスクの増加

酸度が低い状態では一部の細菌が胃を通過しやすくなることがあります。

クロストリジウム・ディフィシル感染症など一部の腸管感染症が発症しやすくなると報告されるケースがあります。

特に免疫力が低下している場合は注意が必要です。

その他の副作用

めまいや頭痛などの中枢神経系の不調、皮膚のかゆみ・発疹などのアレルギー症状、肝機能検査値の異常などが挙げられます。

頻度は低いとされますが、万一これらの症状が出現した場合には放置せずに医療機関を受診してください。

自己判断で投薬を中止することで病状が悪化する可能性もあるため、必ず専門家の指示を仰ぐことが望ましいです。

代替治療薬

胃酸抑制を行う治療薬にはエソメプラゾール以外にも複数の選択肢があります。

患者さんの病状や副作用リスクによっては別の薬剤へ変更することも検討対象になります。

他のPPIとの比較

先に挙げたように、PPIにはオメプラゾール、ランソプラゾール、ラベプラゾール、パンテプラゾールなどが存在します。

作用機序自体は類似していますが、以下のような違いがあります。

- 代謝のされ方や半減期が異なる

- 食事の影響を受けやすいかどうか

- 腎機能や肝機能への影響度合い

変更の必要があるかどうかは医師や薬剤師が総合的に判断します。

【主なPPIの比較ポイント】

| 薬剤名 | 服用回数 | 代謝経路 | 食事の影響度 |

|---|---|---|---|

| エソメプラゾール | 1回/日 | 肝臓(CYP2C19他) | 比較的低い |

| オメプラゾール | 1回/日 | 肝臓(CYP2C19他) | やや高い |

| ランソプラゾール | 1回/日 | 肝臓(CYP2C19他) | 中程度 |

| ラベプラゾール | 1回/日 | 非CYP経路も関与 | 低い |

| パンテプラゾール | 1回/日 | 肝臓(CYP2C19他) | 中程度 |

H2受容体拮抗薬への置き換え

シメチジンやファモチジンなどのH2受容体拮抗薬を使用する場合もあります。

PPIほど強力ではないとされますが、比較的早く効果があらわれる利点があります。

長期的な酸分泌抑制が必要なケースではPPIが選ばれがちですが、症状や副作用のバランスをみて使い分けを行うことがあります。

- 夜間の症状が顕著で短期的にコントロールしたい場合に利用しやすい

- 相互作用が少ないものが多く、高齢者でポリファーマシーが心配なときに検討する

制酸薬や粘膜保護薬との併用・切り替え

軽度の症状や一時的な胸やけに対してはアルミニウムやマグネシウムを含む制酸薬が使われることがあります。

また、レバミピドなど粘膜保護薬の使用により、胃粘膜の修復を補うアプローチも挙げられます。

ただし強い胃酸過多がみられる内分泌疾患ではこれらの薬剤のみでは十分な抑制効果を得にくいため、PPIが主体となる場合が多いです。

- 制酸薬:一時的に胃酸を中和する

- 粘膜保護薬:胃粘膜のバリア機能をサポート

- 抗コリン薬:アセチルコリン経路を遮断することで酸分泌を抑制

手術療法や内視鏡的アプローチ

内分泌腫瘍など根本的な原因が明確な場合、手術や内視鏡によって腫瘍を切除することが考えられます。

薬物療法だけで症状をコントロールできない場合には根本治療を優先するケースもあり、腫瘍摘出後にPPIの使用量を減らせる可能性があります。

症状や腫瘍の状態によって最善策が変わるため、チーム医療で検討することが望ましいです。

エソメプラゾールの併用禁忌

エソメプラゾールを使用する際には併用注意が必要な薬剤や疾患があります。

相互作用による有害事象を防ぐためにも服用中の薬や既往歴を医療者へしっかり伝えることが大切です。

併用が問題となる可能性のある薬剤

PPIは肝臓の薬物代謝酵素CYP2C19やCYP3A4に影響を与える場合があります。

下記のような薬剤は代謝経路の重複により血中濃度が変動する可能性があるため注意が必要です。

- 抗凝固薬(ワルファリンなど)

- 抗血小板薬(クロピドグレルなど)

- 抗てんかん薬(フェニトインなど)

- ジゴキシン

【併用に注意が必要な薬の一例】

| 薬剤名 | 主な作用 | 併用時の留意点 |

|---|---|---|

| ワルファリン | 抗凝固剤 | 出血リスクやPT-INR変動に注目 |

| クロピドグレル | 抗血小板剤 | 血小板機能抑制効果が低下する可能性 |

| フェニトイン | 抗てんかん薬 | 血中濃度上昇に伴う副作用リスク |

| ジゴキシン | 強心配糖体 | 血中濃度上昇による中毒症状に注意 |

エソメプラゾール服用前に現在使用している薬をすべて伝えておくと相互作用を避けるための適切な提案を受けやすくなります。

特定疾患・体質への注意

- 重度の肝障害がある場合:PPIは主に肝臓で代謝されるため肝機能が低下していると血中濃度が上昇しやすいと考えられています

- 重度の腎障害:PPIは主に肝代謝ですが体内バランスが崩れている場合は副作用発現リスクが高まる可能性があります

- 妊娠中・授乳中:原則として必要性を慎重に検討する必要があります。動物実験での情報などを考慮のうえ医師が投与を判断します

サプリメントや健康食品

サプリメントや健康食品の中にも胃酸分泌や消化機能に影響を及ぼすものがあります。

特にアルカリ系のサプリや高濃度のカルシウムやマグネシウムが含まれる製品を過剰に摂取すると、PPIの効果に影響が出る可能性があります。

各種サプリメントを取り入れる際はエソメプラゾールとの相互作用を考慮して必要に応じて医療者と相談してから利用することが望ましいです。

長期併用が避けられないときの対策

どうしても併用が必要な場合は定期的に血中濃度や臨床検査値を測定して投薬量を調整する方法があります。

また、薬の服用時間をずらしたり、一時的にPPI以外の選択肢を検討する場合もあります。

自己判断せずに医療者の指示を仰ぎながら対策を考えることが求められます。

薬価

医薬品を使用するうえで費用面を考慮することも大切です。

エソメプラゾールはジェネリック医薬品も流通しはじめているため、処方時の医療費負担が異なる場合があります。

処方価格の目安

エソメプラゾールは通常、1カプセルあたり10mgと20mgで価格設定がされています。

医療保険の適用を受けられる場合は自己負担割合(3割負担など)に応じて実際の支払いが決まります。

ジェネリック品を選択することで、やや費用を抑えられるケースもあります。

【エソメプラゾールとジェネリック医薬品の薬価例】

| 製品名 | 規格 | 薬価(1錠あたり) | コメント |

|---|---|---|---|

| ネキシウム | 10mg | 34.7円 | 先発品、長年の実績あり |

| エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | 10mg | 21.7円 | ジェネリック品 |

| ネキシウム | 20mg | 59.3円 | 先発品、長年の実績あり |

| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 20mg | 37.8円 | ジェネリック品 |

(薬価は年度ごとに改定されるため、正確な数字は必ず処方時に確認してください)

ジェネリック医薬品の選択

ジェネリック医薬品は有効成分が同じであり、同等の効能や安全性が期待されるとされています。

ただし添加物の違いや製剤の溶出特性などに差がある場合もあるため、細かな点まで考慮したいときは医師や薬剤師に相談すると安心です。

- 保険薬局でジェネリックへの切り替え可否を確認

- アレルギー体質の場合、添加物に注意が必要

- 剤形の違い(OD錠など)を確認

高用量投与時の費用

ゾリンジャー・エリソン症候群など高用量投与が必要なケースでは1日に複数錠を処方する場合があります。その分、自己負担額も増えやすくなります。

長期療養となる場合は薬剤費が家計への負担になることもあります。

ジェネリックへの変更や公的サポート制度の利用などを医療機関に相談すると負担軽減策を見出しやすくなります。

医療費助成制度の活用

特定疾患指定を受けているような内分泌疾患の場合は公費負担医療制度の対象となる場合があります。

自己負担額の上限設定などを受けられることで長期療養でも治療費を軽減できる可能性があります。

制度の詳細や申請手続きはお住まいの自治体や医療機関で確認するとスムーズです。

以上