内分泌疾患の一種である副甲状腺機能亢進症とは、副甲状腺から分泌される副甲状腺ホルモンの過剰産生により体内のカルシウムバランスが乱れる病気です。

この疾患では血中のカルシウム濃度が上昇して骨からのカルシウム溶出が促進されるため、骨密度の低下や腎臓結石などの問題が生じることがあります。

症状は多岐にわたり、初期段階では無症状のこともありますが、進行すると全身に様々な影響を及ぼす可能性があるため早期発見と適切な対応が重要な疾患の一つです。

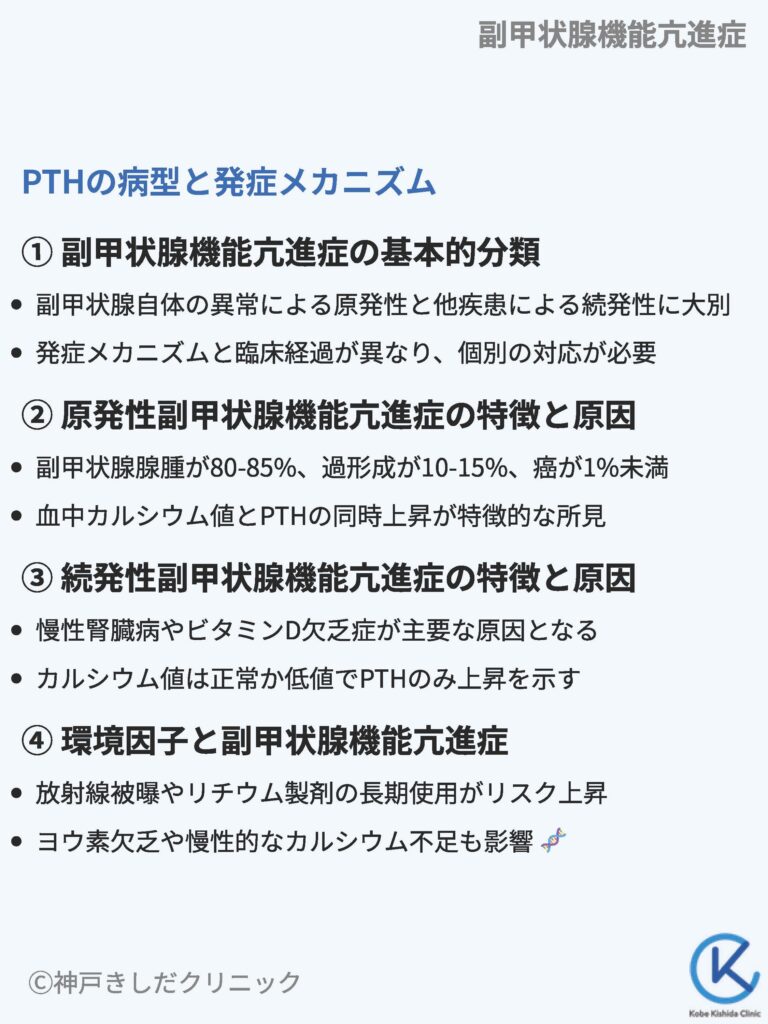

PTHの病型と発症メカニズム

副甲状腺機能亢進症の基本的分類

副甲状腺機能亢進症(ふくこうじょうせんきのうこうしんしょう)は、主に原発性と続発性の2つの病型に分類されます。

これらの病型は発症メカニズムや臨床的特徴が異なるため、正確な診断と適切な対応が求められます。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症(PTH)は、それぞれ異なる原因で発症し、異なる臨床経過をたどる傾向です。

以下は原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症の特徴の基本的なものです。

| 病型 | 主な特徴 |

| 原発性 | 副甲状腺自体の異常 |

| 続発性 | 他の疾患による二次的な変化 |

これらの病型の違いを理解することは、診断や経過観察において大切です。

原発性副甲状腺機能亢進症の特徴と原因

原発性副甲状腺機能亢進症は副甲状腺自体に異常が生じることで発症します。

この病型では副甲状腺の腫瘍や過形成により、副甲状腺ホルモン(PTH)の過剰産生が引き起こされます。

原発性副甲状腺機能亢進症の主な原因は以下の通りです。

- 副甲状腺腺腫(単発性)

- 副甲状腺過形成(多発性)

- 副甲状腺癌(稀)

原発性副甲状腺機能亢進症では血中カルシウム濃度が上昇し、同時に副甲状腺ホルモン(PTH)レベルも高値を示すことが特徴的です。

原発性副甲状腺機能亢進症の主な原因とその頻度は次のようになります。

| 原因 | 頻度 |

| 副甲状腺腺腫 | 約80-85% |

| 副甲状腺過形成 | 約10-15% |

| 副甲状腺癌 | 1%未満 |

原発性副甲状腺機能亢進症は多くの場合、散発性に発生しますが、一部の症例では遺伝性疾患の一部として発症することもあります。

続発性副甲状腺機能亢進症の特徴と原因

続発性副甲状腺機能亢進症は他の疾患や状態が原因となって二次的に発症する病型です。

この病型では慢性的な低カルシウム血症や高リン血症に対する代償反応として、副甲状腺ホルモン(PTH)の分泌が増加します。

続発性副甲状腺機能亢進症の主な原因としては次のようなものがあります。

- 慢性腎臓病

- ビタミンD欠乏症

- 腸管のカルシウム吸収障害

続発性副甲状腺機能亢進症では血中カルシウム濃度が正常または低値を示すことがあり、これは原発性と区別する重要な特徴です。

続発性副甲状腺機能亢進症の主な原因と関連する病態は以下ようになります。

| 原因 | 関連する病態 |

| 慢性腎臓病 | カルシウム・リン代謝異常 |

| ビタミンD欠乏症 | カルシウム吸収障害 |

| 腸管吸収障害 | 栄養素の吸収不良 |

続発性副甲状腺機能亢進症では原因となる基礎疾患の管理が不可欠です。

環境因子と副甲状腺機能亢進症

副甲状腺機能亢進症の発症には環境因子も関与している可能性があり、特に以下のような因子が注目されています。

- 放射線被曝

- リチウム製剤の長期使用

- ヨウ素欠乏

- 慢性的なカルシウム摂取不足

これらの因子は直接的または間接的に副甲状腺の機能に影響を与える可能性があります。

例えば放射線被曝は副甲状腺細胞のDNA損傷を引き起こし、腫瘍形成のリスクを高めることが考えられます。

リチウム製剤の長期使用はカルシウムセンシング受容体の機能を阻害し、PTH分泌を増加させる危険性があるのです。

以下の表は環境因子と副甲状腺機能亢進症の関連をまとめたものです。

| 環境因子 | 影響 |

| 放射線被曝 | DNA損傷、腫瘍形成リスク増加 |

| リチウム製剤 | カルシウムセンシング受容体機能阻害 |

| ヨウ素欠乏 | 甲状腺機能低下を介した間接的影響 |

| カルシウム摂取不足 | 持続的な副甲状腺刺激 |

これらの環境因子の影響を最小限に抑えることが副甲状腺機能亢進症の予防において重要となる可能性があります。

副甲状腺機能亢進症の原因は原発性と続発性で大きく異なります。

上記のように原発性では副甲状腺自体の異常が主な原因であり、続発性では他の基礎疾患による二次的な変化が原因となります。

また、遺伝性疾患や環境因子も発症に関与している可能性があるということも理解することが大切です。

主症状と臨床像

副甲状腺機能亢進症の症状は多岐にわたり、時に非特異的であることがあります。

PTHではカルシウム代謝の異常が全身に影響を及ぼすため、様々な臓器に症状が現れる可能性があります。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症では症状の現れ方に違いがあることがあり、注意が必要です。

骨関連症状

副甲状腺機能亢進症における骨関連症状はカルシウム代謝異常の直接的な結果として現れます。

骨からのカルシウム溶出が促進されることで骨密度の低下や骨強度の減少が生じる傾向です。

主な骨関連症状には以下のようなものがあります。

- 骨痛

- 関節痛

- 病的骨折のリスク増加

- 身長の低下

これらの症状は特に原発性副甲状腺機能亢進症において顕著に現れるでしょう。

骨関連症状の頻度と特徴は次のようになります。

| 症状 | 頻度 | 特徴 |

| 骨痛 | 中程度 | びまん性、持続性 |

| 関節痛 | 比較的高い | 多関節性 |

| 病的骨折 | 低い | 軽微な外力で発生 |

骨関連症状は患者さんのQOLに大きな影響を与える可能性があるため、早期の認識と対応が重要です。

腎臓関連症状

副甲状腺機能亢進症では高カルシウム血症の影響により、腎臓に関連する様々な症状が現れることがあります。

特に腎結石の形成リスクが高まることが知られています。

腎臓関連の主な症状は以下の通りです。

- 腎結石

- 頻尿

- 多尿

- 腎機能低下

これらの症状は原発性副甲状腺機能亢進症において比較的高頻度に観察されるでしょう。

一方、続発性副甲状腺機能亢進症では基礎疾患である慢性腎臓病の影響と区別することが難しいケースも生じます。

以下は腎臓関連症状の特徴と注意点をまとめたものです。

| 症状 | 特徴 | 注意点 |

| 腎結石 | 再発性が高い | 定期的な検査が必要 |

| 頻尿・多尿 | 夜間に顕著 | 脱水に注意 |

| 腎機能低下 | 緩徐に進行 | 定期的な腎機能評価が重要 |

腎臓関連症状は長期的な健康状態に影響を与える可能性があるため、慎重なモニタリングが不可欠です。

消化器系症状

副甲状腺機能亢進症における消化器系症状は、高カルシウム血症の影響やカルシウム代謝異常による消化管への作用によって引き起こされます。

以下は主な消化器系症状です。

- 便秘

- 食欲不振

- 悪心・嘔吐

- 腹痛

上記のような症状は原発性副甲状腺機能亢進症でより顕著に現れる傾向がありますが、続発性の場合でも観察されることがあります。

以下は消化器系症状の頻度と特徴をまとめたものです。

| 症状 | 頻度 | 特徴 |

| 便秘 | 高い | 慢性的 |

| 食欲不振 | 中程度 | 体重減少を伴うことも |

| 悪心・嘔吐 | 比較的低い | 間欠的 |

| 腹痛 | 中程度 | 非特異的 |

消化器系症状は患者の栄養状態や生活の質に影響を与える可能性があるため、適切な評価と対応が重要です。

神経・精神症状

副甲状腺機能亢進症では高カルシウム血症の影響により、様々な神経・精神症状が現れることがあります。

これらの症状は患者さんの日常生活や社会生活に大きな影響を与える危険性も考えられます。

以下は主な神経・精神症状です。

- 倦怠感

- 抑うつ

- 認知機能低下

- 筋力低下

これらの症状は原発性と続発性の両方の副甲状腺機能亢進症で観察されますが、その程度や頻度は個人差が大きいでしょう。

神経・精神症状は時に他の疾患との鑑別が難しいことがあるため、注意深い評価が必要です。

診察と診断プロセス

副甲状腺機能亢進症の診察と診断は複数のステップを経て行われます。

初診時の問診から始まり、身体診察、血液検査、画像診断など、様々な方法を組み合わせて総合的に評価します。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症では診断アプローチに若干の違いがありますが、基本的な流れは共通しています。

正確な診断のためにはこれらのプロセスを丁寧に進めることが大切です。

初診時の問診と身体診察

副甲状腺機能亢進症の診断プロセスは詳細な問診から始まります。

まずは病歴、家族歴、生活習慣などについて丁寧に聴取し、副甲状腺機能亢進症を示唆する情報を収集します。

問診で特に注目する点は次の通りです。

- 骨関連の症状(骨痛、関節痛など)

- 腎臓関連の症状(腎結石の既往など)

- 消化器症状(便秘、食欲不振など)

- 神経・精神症状(倦怠感、抑うつ傾向など)

原発性副甲状腺機能亢進症では頸部に腫瘤を触知することがあるため身体診察では全身状態の評価に加えて頸部の触診が行われます。

以下の表は初診時の主な問診項目をまとめたものです。

| 問診項目 | 確認内容 |

| 症状 | 骨、腎臓、消化器、神経系の症状 |

| 家族歴 | 副甲状腺疾患、内分泌腫瘍の有無 |

| 既往歴 | 腎結石、骨折の既往 |

| 生活習慣 | カルシウム摂取状況、日光曝露など |

これらの情報はその後の検査の方向性を決める上で重要な役割を果たします。

血液検査による生化学的診断

副甲状腺機能亢進症の診断において血液検査は中心的な役割を果たします。

以下は主要な検査項目です。

- 血清カルシウム値

- 血清リン値

- 副甲状腺ホルモン(PTH)値

- ビタミンD値

- 腎機能検査(クレアチニンなど)

これらの検査結果を総合的に評価することで、副甲状腺機能亢進症の診断が可能です。

典型的な原発性副甲状腺機能亢進症では血清カルシウム値とPTH値が同時に上昇します。

一方、続発性副甲状腺機能亢進症ではPTH値の上昇に加えて、血清カルシウム値が正常または低値を示すことがあります。

次の表は主な血液検査項目と副甲状腺機能亢進症における特徴的な所見をまとめたものです。

| 検査項目 | 原発性の特徴 | 続発性の特徴 |

| 血清カルシウム | 上昇 | 正常〜低下 |

| 血清リン | 低下 | 上昇 |

| PTH | 上昇 | 上昇 |

| ビタミンD | 正常〜低下 | 低下 |

これらの検査結果は診断の確定だけでなく、病型の鑑別や重症度の評価にも活用されます。

画像診断の役割

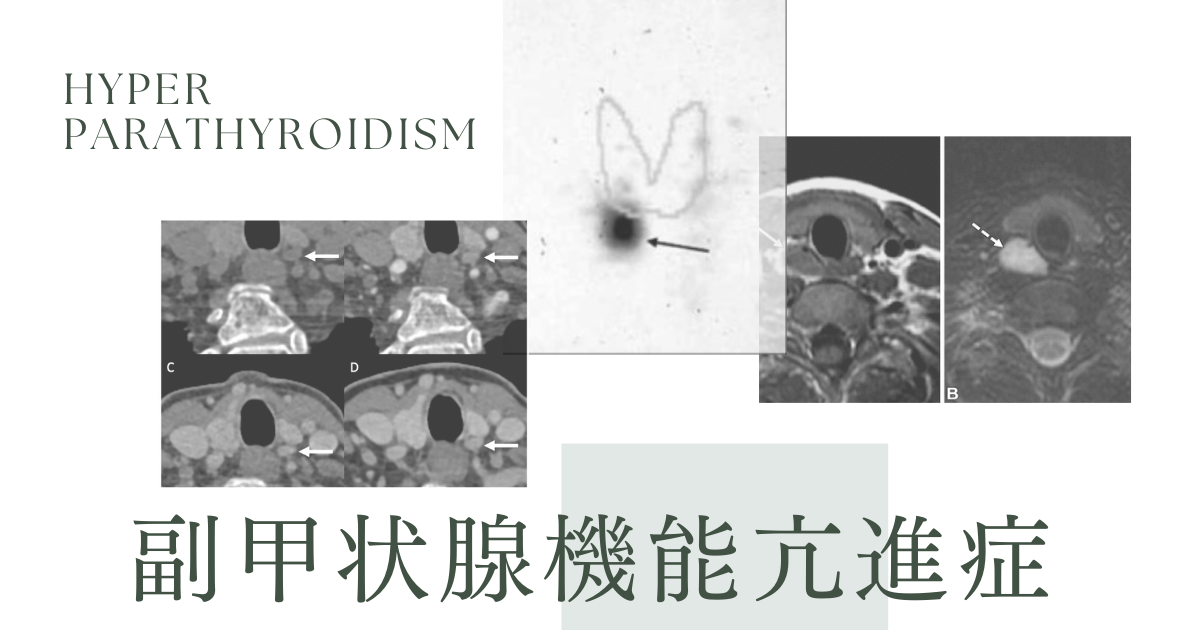

副甲状腺機能亢進症の診断において画像診断は病変の局在診断や原因の特定に重要な役割を果たします。

主に用いられる画像診断法は以下の通りです。

- 頸部超音波検査

- 99mTc-MIBIシンチグラフィ

- CT検査

- MRI検査

これらの検査を組み合わせることで副甲状腺の腫大や腫瘍の位置を特定することができます。特に原発性副甲状腺機能亢進症の診断では病変の局在診断が重要です。

主な画像診断法とその特徴は次の通りです。

| 検査法 | 特徴 |

| 頸部超音波 | 非侵襲的、腫大副甲状腺の検出に有用 |

| MIBIシンチ | 機能性副甲状腺組織の同定に優れる |

| CT | 解剖学的位置関係の把握に有用 |

| MRI | 軟部組織のコントラスト分解能が高い |

これらの画像診断法を適切に選択・組み合わせることで、より正確な診断が可能となります。

鑑別診断と追加検査

副甲状腺機能亢進症の診断過程では類似の症状や検査所見を示す他の疾患との鑑別が重要です。

主な鑑別疾患には以下のようなものがあります。

- 悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症

- サルコイドーシス

- 家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症(FHH)

- ビタミンD中毒

鑑別診断のために追加の検査が必要となるケースも生じるでしょう。

例えば24時間蓄尿検査によるカル[シウム排泄量の測定は、FHHとの鑑別に有用です。また、遺伝性疾患が疑われる場合には遺伝子検査が考慮されることもあります。

以下の表は主な鑑別疾患と鑑別のポイントをまとめたものです。

| 鑑別疾患 | 鑑別のポイント |

| 悪性腫瘍 | PTH関連蛋白(PTHrP)の測定 |

| サルコイドーシス | 1,25(OH)2ビタミンDの測定 |

| FHH | 尿中カルシウム/クレアチニン比 |

| ビタミンD中毒 | 血中25(OH)ビタミンD値 |

これらの鑑別診断を適切に行うことで、より正確な診断が可能となるのです。

PTHの特徴的な画像所見

副甲状腺機能亢進症の画像診断は病変の局在や性状を評価する上で重要な役割を果たします。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症では画像所見に違いがあることがあり、これらを理解することが正確な診断につながるのです。

超音波検査、CTスキャン、MRI、核医学検査など様々な画像モダリティを組み合わせることで、より詳細な情報が得られます。

これらの画像所見を適切に解釈することが副甲状腺機能亢進症の診断と管理において大切です。

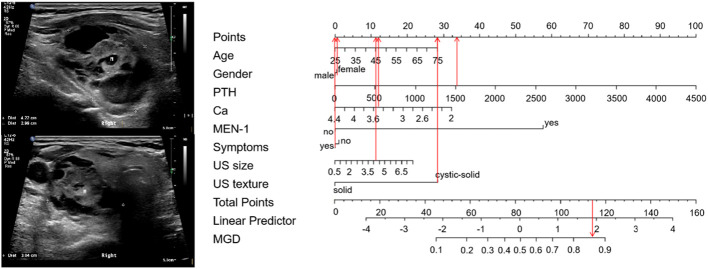

頸部超音波検査での所見

頸部超音波検査は副甲状腺機能亢進症の診断において最初に行われることが多い画像検査です。

非侵襲的で繰り返し実施可能であり、高い空間分解能を持つという特徴があります。

原発性副甲状腺機能亢進症では以下のような所見が観察される傾向です。

- 腫大した副甲状腺の描出

- 低エコー性の腫瘤像

- 内部に小嚢胞や石灰化を伴うことがある

一方、続発性副甲状腺機能亢進症では多発性の副甲状腺腫大が特徴的です。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症における超音波所見の違いは次ようになります。

| 病型 | 特徴的な超音波所見 |

| 原発性 | 単発性の低エコー腫瘤 |

| 続発性 | 多発性の副甲状腺腫大 |

超音波検査は病変の大きさや性状、周囲組織との関係を評価する上で有用です。

所見:75歳の女性で、原発性副甲状腺機能亢進症(PHPT)を有し、両下肢の骨痛を訴えている。PTHおよび血清カルシウム値はそれぞれ1526 pg/mlおよび3.45 mmol/Lであった。MEN-1の診断はされていない。頸部超音波検査では、右甲状腺後面に4.2 cmの嚢胞性・充実性結節を認める。総スコアは117であり、これはmultigland disease (MGD)リスクが0.85を超えることに対応している。病理学的検査により、右側に嚢胞性変性を伴う腺腫、左側に過形成の2つの腺が関与していることが確認された。

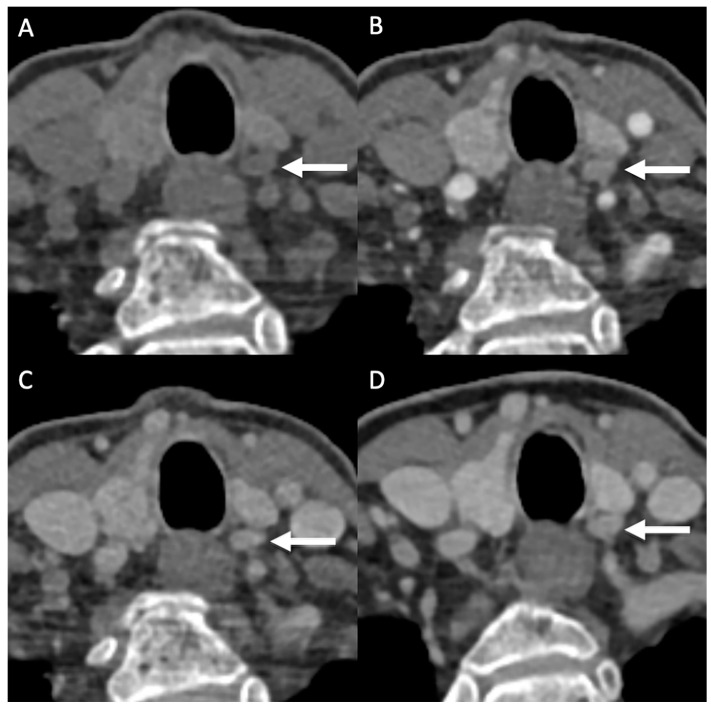

CT検査による評価

CT検査は副甲状腺の解剖学的位置関係や周囲組織との関係を詳細に評価することができます。

造影CTを用いることで副甲状腺腫瘍の血流評価も可能となるのです。

原発性副甲状腺機能亢進症のCT所見として以下のようなものが挙げられます。

- 甲状腺後方または下極に接する軟部組織陰影

- 造影早期相での強い造影効果

- 造影後期相での造影効果の減弱

続発性副甲状腺機能亢進症では複数の副甲状腺の腫大が観察されることがあります。

CT検査における副甲状腺腫瘍の典型的な造影パターンは次の通りです。

| 造影相 | 造影パターン |

| 早期相 | 強い造影効果 |

| 後期相 | 造影効果の減弱 |

CT検査は特に異所性副甲状腺腫瘍の検出に有用です。

所見:4D-CTを用いた副甲状腺腺腫の4つのフェーズを示す。(A) 非造影CTスキャン。(B) 造影剤投与後30秒の造影CTスキャン(動脈相)。(C) 造影剤投与後50秒の造影CTスキャン(静脈相)。(D) 造影剤投与後90秒の造影CTスキャン(遅延相)。

MRI検査での特徴的所見

MRI検査は軟部組織のコントラスト分解能に優れており、副甲状腺腫瘍の詳細な評価が可能です。T1強調像、T2強調像、脂肪抑制T2強調像などを組み合わせて評価します。

原発性副甲状腺機能亢進症のMRI所見として以下のようなものが観察されることがあります。

- T1強調像 低信号

- T2強調像 高信号

- 造影T1強調像 早期相での強い造影効果

続発性副甲状腺機能亢進症では複数の副甲状腺が同様の信号特性を示すことがあります。

以下の表はMRI検査における副甲状腺腫瘍の典型的な信号特性をまとめたものです。

| 撮像法 | 信号特性 |

| T1強調像 | 低信号 |

| T2強調像 | 高信号 |

| 造影T1強調像 | 早期相で強い造影効果 |

MRI検査は特に周囲組織との関係や浸潤の評価に優れています。

所見:19歳女性の腹痛、高カルシウム血症、超音波検査で甲状腺後方に腫瘤を認めた右下副甲状腺腺腫のMRI。(A) 軸位T1強調MR画像では、右甲状腺下極後方に位置する境界明瞭な結節(矢印)が等信号から低信号を呈していることを示している。(B) 軸位T2強調脂肪抑制MR画像では、結節(矢印)が甲状腺に対して均一に高信号を示していることが確認されている。

核医学検査による機能評価

核医学検査、特に99mTc-MIBIシンチグラフィは副甲状腺機能亢進症の機能的評価に有用です。

この検査では機能性副甲状腺組織に放射性同位元素が集積する性質を利用します。

原発性副甲状腺機能亢進症では以下のような特徴的所見が見られる傾向です。

- 早期像での副甲状腺腫瘍への集積

- 後期像での集積の遷延

続発性副甲状腺機能亢進症では複数の副甲状腺に集積が見られることがあります。

次の表は99mTc-MIBIシンチグラフィにおける典型的な所見をまとめたものです。

| 撮像時相 | 特徴的所見 |

| 早期像 | 副甲状腺腫瘍への集積 |

| 後期像 | 集積の遷延 |

核医学検査は特に術前の局在診断や多発病変の評価に有用です。

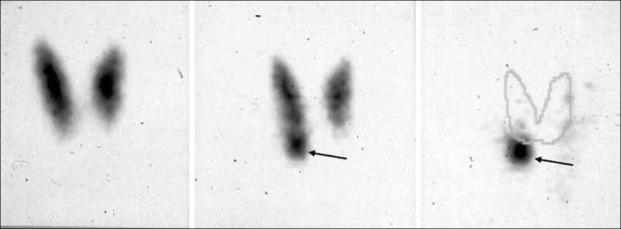

所見:dual-tracer protocol (99m-Tc-pertechnetateと99mTc-sestamibiに基づく副甲状腺シンチグラフィの例。(左)99m-Tc-pertechnetateスキャンは正常な甲状腺を示している。 (中央)99mTc-sestamibi)スキャンは右下副甲状腺の腺腫の存在を示唆しており(矢印)、99m-Tc-pertechnetateスキャンを合計スキャンから差し引いた際により明確に示されている(矢印)。

画像所見の総合的評価

副甲状腺機能亢進症の画像診断では複数のモダリティを組み合わせて総合的に評価することが重要です。

各画像検査の特徴を理解し、それぞれの長所を生かした評価を行うことで、より正確な診断が可能となります。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症では画像所見に違いがあることがあり、これらを適切に解釈することが大切です。

副甲状腺機能亢進症の画像診断は病変の局在診断、性状評価、周囲組織との関係の把握など多くの重要な情報を提供します。

治療法と回復期間

副甲状腺機能亢進症の治療は病型や重症度によって異なるアプローチが取られます。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症では治療方法や使用される薬剤、そして治癒までの期間に違い生じることがあります。

個々の患者さんの状態に応じて手術療法、薬物療法、経過観察などが選択されるでしょう。

治療の目標はカルシウム代謝の正常化と合併症の予防・改善にあり、適切な治療により多くの患者さんで良好な経過が期待できます。

原発性副甲状腺機能亢進症の手術療法

原発性副甲状腺機能亢進症の標準的な治療は手術による副甲状腺腫瘍の摘出です。

手術方法には以下のようなものがあります。

- 副甲状腺腺腫摘出術

- 副甲状腺亜全摘術(過形成の場合)

手術は通常、全身麻酔下で行われ、入院期間は5〜7日程度となることが多いです。

手術後は速やかにカルシウム値が正常化し、多くの患者さんで症状の改善が見られます。

手術療法の特徴と回復期間は次の通りです。

| 項目 | 詳細 |

| 手術時間 | 1〜2時間程度 |

| 入院期間 | 5〜7日 |

| カルシウム値正常化 | 術後24〜48時間以内 |

| 完全回復期間 | 2〜4週間 |

手術療法は多くの場合で根治的な治療となりますが、術後のフォローアップも重要です。

薬物療法の選択肢

手術が適さない患者さんや、手術を希望されない方に対しては薬物療法が選択肢となります。

主な薬剤は以下のようなものです。

- カルシウム感知受容体作動薬(シナカルセト)

- ビスホスホネート製剤

- 副甲状腺ホルモン作用抑制薬(デノスマブ)

これらの薬剤はカルシウム代謝を調整して骨密度の低下を防ぐ効果があります。

薬物療法は長期的な投与が必要となることが多く、定期的な血液検査や骨密度測定によるモニタリングが行われるでしょう。

次の表は主な薬剤とその特徴をまとめたものです。

| 薬剤 | 主な作用 |

| シナカルセト | PTH分泌抑制 |

| ビスホスホネート | 骨吸収抑制 |

| デノスマブ | 破骨細胞機能抑制 |

薬物療法は症状や検査値の改善を目指して継続的に行われます。

PTHの治療アプローチ

続発性副甲状腺機能亢進症の治療は原因となる基礎疾患の管理が中心です。特に慢性腎臓病患者さんでは以下のような治療が行われることがあります。

- リン吸着薬の投与

- 活性型ビタミンD製剤の投与

- カルシウム感知受容体作動薬(シナカルセト、エテルカルセチド)の使用

これらの治療により、多くの場合でPTH値の低下とカルシウム・リン代謝の改善が見られるでしょう。

治療効果の判定には定期的な血液検査が重要です。

以下の表は続発性副甲状腺機能亢進症の主な治療法とその目的になります。

| 治療法 | 主な目的 |

| リン吸着薬 | 高リン血症の改善 |

| 活性型ビタミンD | カルシウム吸収促進 |

| カルシウム感知受容体作動薬 | PTH分泌抑制 |

続発性副甲状腺機能亢進症の治療は基礎疾患の管理とともに長期的に行われます。

経過観察と無症候性副甲状腺機能亢進症の管理

軽度の副甲状腺機能亢進症や無症候性の場合、経過観察が選択されることがあるでしょう。この場合は定期的な検査と生活指導が中心となります。

以下は主な経過観察項目です。

- 血清カルシウム値、PTH値の定期的測定

- 骨密度検査

- 腎機能検査

- 尿中カルシウム排泄量の評価

これらの検査結果に基づいて治療介入の必要性が判断されるでしょう。

次の表は経過観察の頻度目安をまとめたものです。

| 検査項目 | 推奨頻度 |

| 血液検査 | 6ヶ月ごと |

| 骨密度検査 | 1〜2年ごと |

| 腎機能検査 | 年1回 |

経過観察中もカルシウムとビタミンDの適切な摂取、十分な水分摂取、運動習慣の維持などが推奨されます。

治癒までの期間と長期的な予後

副甲状腺機能亢進症の治癒までの期間は、治療法や個々の患者さんの状態によって異なります。

手術療法の場合、多くの患者さんで術後速やかにカルシウム値が正常化し、数週間で症状の改善が見られます。

一方、薬物療法では効果の発現までに数週間から数ヶ月かかることもあるでしょう。

長期的な予後は一般的に良好ですが、定期的なフォローアップが重要です。

以下は治癒判定の主な指標になります。

- 血清カルシウム値の正常化

- PTH値の正常化

- 骨密度の改善

- 腎機能の安定化

- 症状の消失または改善

これらの指標を総合的に評価し、治癒の判定が行われます。

治療に伴う副作用とリスク

副甲状腺機能亢進症の治療は病型や重症度に応じて選択されますが、どの治療法にも一定の副作用やリスクが伴うことも考えておかなければなりません。

原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症では治療アプローチが異なるため、それぞれに特有の副作用やリスクが生じる場合があります。

これらの副作用やリスクを理解し、適切に対処することが、治療の成功と患者さんのQOL維持において大切です。

手術療法に関連する副作用とリスク

原発性副甲状腺機能亢進症の標準的な治療である手術療法にはいくつかの潜在的な副作用やリスクが存在します。

以下は主な副作用やリスクです。

- 出血や感染

- 反回神経麻痺による声帯麻痺

- 副甲状腺機能低下症

- 術後の低カルシウム血症

これらの副作用の多くは一時的なものですが、稀に永続的な問題となることもあります。

以下の表は手術療法の主な副作用とその頻度をまとめたものです。

| 副作用 | 頻度 |

| 出血・感染 | 1-2% |

| 反回神経麻痺 | 1-2% |

| 永続的副甲状腺機能低下症 | 1-3% |

| 一過性低カルシウム血症 | 10-30% |

これらの副作用のリスクは術者の経験や手術手技の向上により低減されつつありますが、完全に避けることは困難です。

薬物療法に伴う副作用

薬物療法を選択した場合、使用する薬剤によって異なる副作用プロファイルがあります。

主な薬剤の副作用は次の通りです。

- カルシウム感知受容体作動薬(シナカルセト)

- 悪心・嘔吐

- 下痢

- 筋痛

- ビスホスホネート製剤

- 胃腸障害

- 顎骨壊死(稀)

- 非定型大腿骨骨折(稀)

これらの副作用は用量調整や投与方法の工夫により軽減できることがありますが、慎重なモニタリングが必要です。

主な薬剤とその代表的な副作用は次の通りです。

| 薬剤 | 主な副作用 |

| シナカルセト | 消化器症状、筋痛 |

| ビスホスホネート | 胃腸障害、骨関連有害事象 |

薬物療法の副作用は個人差が大きいため、患者さんごとの丁寧な観察と対応が重要です。

続発性副甲状腺機能亢進症の治療に伴うリスク

続発性副甲状腺機能亢進症の治療では基礎疾患の管理に関連するリスクも考慮する必要があります。

特に慢性腎臓病患者さんでは、以下のようなリスクに注意が必要です。

- カルシウム・リンバランスの急激な変動

- 異所性石灰化の進行

- 骨代謝異常の悪化

これらのリスクを最小限に抑えるために慎重な薬剤調整と定期的なモニタリングが行われます。

以続発性副甲状腺機能亢進症の治療に関連する主なリスクは以下の通りです。

| リスク | 関連する要因 |

| 異所性石灰化 | カルシウム・リンバランスの乱れ |

| 骨代謝異常 | PTH抑制の過剰 |

| 低カルシウム血症 | 過度のPTH抑制 |

これらのリスクを管理するためには複数の専門医による総合的なアプローチが不可欠です。

長期的な合併症リスク

副甲状腺機能亢進症の治療後も長期的な合併症リスクに注意が必要です。主な長期的リスクには以下のようなものがあります。

- 骨粗鬆症の進行

- 腎結石の再発

- 心血管系疾患リスクの増加

これらのリスクは適切な治療により軽減されることが多いですが、完全には消失しない場合も考えられます。

定期的な検査と生活習慣の改善が長期的なリスク管理において重要です。

長期的なリスク管理のポイントには次のようなものがあります。

- 定期的な骨密度測定

- 腎機能と尿中カルシウム排泄量のモニタリング

- 心血管系リスク因子の管理

- 適切な食事と運動習慣の維持

これらのポイントに注意を払いながら長期的なフォローアップを行うことが大切です。

心理的影響とQOLへの影響

副甲状腺機能亢進症の治療は身体的な影響だけでなく、心理的な影響も考慮する必要があります。

治療に伴う不安や長期的な管理の必要性によるストレスなどが、患者さんのQOLに影響を与える可能性があります。

以下は心理的影響とQOLに関する主な懸念事項です。

- 治療の副作用に対する不安

- 長期的な予後に関する不確実性

- 定期的な検査や通院による負担

- 生活習慣の変更に伴うストレス

これらの心理的影響に対しても適切なサポートと情報提供が重要となります。

再発リスクと予防戦略

副甲状腺機能亢進症は適切な初期対応後も再発のリスクが存在する疾患です。

再発の可能性は原発性と続発性の副甲状腺機能亢進症で異なり、個々の患者さんの状況によっても変わってきます。

再発を予防するためには定期的なフォローアップと生活習慣の改善が重要なのです。

医療従事者と患者さんが協力して長期的な管理を行うことが、再発リスクの低減につながるでしょう。

原発性副甲状腺機能亢進症の再発リスク

原発性副甲状腺機能亢進症の再発リスクは初期治療の方法や完全性によって異なります。

手術療法後の再発率は比較的低く、多くの研究で5年以内の再発率は1-5%程度と報告されています。

しかし多発性の腺腫や過形成の症例では再発リスクが高くなる傾向です。

次の表は原発性副甲状腺機能亢進症の再発リスク因子をまとめたものです。

| リスク因子 | 影響 |

| 多発性病変 | 再発リスク増加 |

| 不完全な切除 | 再発リスク増加 |

| 家族性疾患 | 再発リスク増加 |

これらのリスク因子を持つ患者さんでは、より慎重なフォローアップが必要となります。

続発性副甲状腺機能亢進症の再発と管理

続発性副甲状腺機能亢進症では基礎疾患の管理状況が再発リスクに大きく影響します。

特に慢性腎臓病患者さんでは、カルシウム・リン代謝の長期的な管理が再発予防の鍵です。

続発性副甲状腺機能亢進症の再発リスクを低減するための主なポイントは次のようなものがあります。

- 基礎疾患の適切な管理

- カルシウム・リンバランスの維持

- ビタミンD状態の最適化

- 定期的な副甲状腺ホルモン(PTH)値のモニタリング

これらのポイントに注意を払いながら長期的な管理を行うことが大切です。

再発予防のための定期的なフォローアップ

副甲状腺機能亢進症の再発を早期に発見し、適切に対応するためには定期的なフォローアップが不可欠です。

フォローアップの頻度と内容は個々の患者さんの再発リスクに応じて調整されますが、一般的には以下のような項目が含まれます。

- 定期的な血清カルシウム値とPTH値の測定

- 骨密度検査

- 腎機能検査

- 尿中カルシウム排泄量の評価

以下の表は一般的なフォローアップスケジュールの例をまとめたものです。

| 検査項目 | 頻度 |

| 血液検査 | 3-6ヶ月ごと |

| 骨密度検査 | 1-2年ごと |

| 腎機能検査 | 6-12ヶ月ごと |

これらの定期検査によって、再発の早期発見と迅速な対応が可能となります。

生活習慣の改善による再発予防

副甲状腺機能亢進症の再発予防には患者さん自身による生活習慣の改善も重要な役割を果たします。

以下は再発リスクを低減するための生活習慣改善のポイントです。

- 適切なカルシウムとビタミンDの摂取

- バランスの取れた食事

- 適度な運動習慣

- 十分な水分摂取

- 禁煙

これらの生活習慣の改善は副甲状腺機能亢進症の再発予防だけでなく、全身の健康維持にも寄与します。

再発時の早期発見と対応

再発のリスクを完全になくすことは難しいため、早期発見と迅速な対応が重要になるでしょう。

再発を示唆する主な兆候には以下のようなものがあります。

- 血清カルシウム値の再上昇

- PTH値の上昇

- 骨密度の低下

- 腎機能の悪化

これらの兆候が見られた際には速やかに医療機関を受診し、詳細な評価を受けることが大切です。

以下は再発時の主な評価項目になります。

| 評価項目 | 目的 |

| 血液検査 | カルシウム・PTH値の確認 |

| 画像検査 | 副甲状腺の再評価 |

| 骨密度測定 | 骨代謝への影響評価 |

早期発見によって再発時の管理をより効果的に行うことができます。

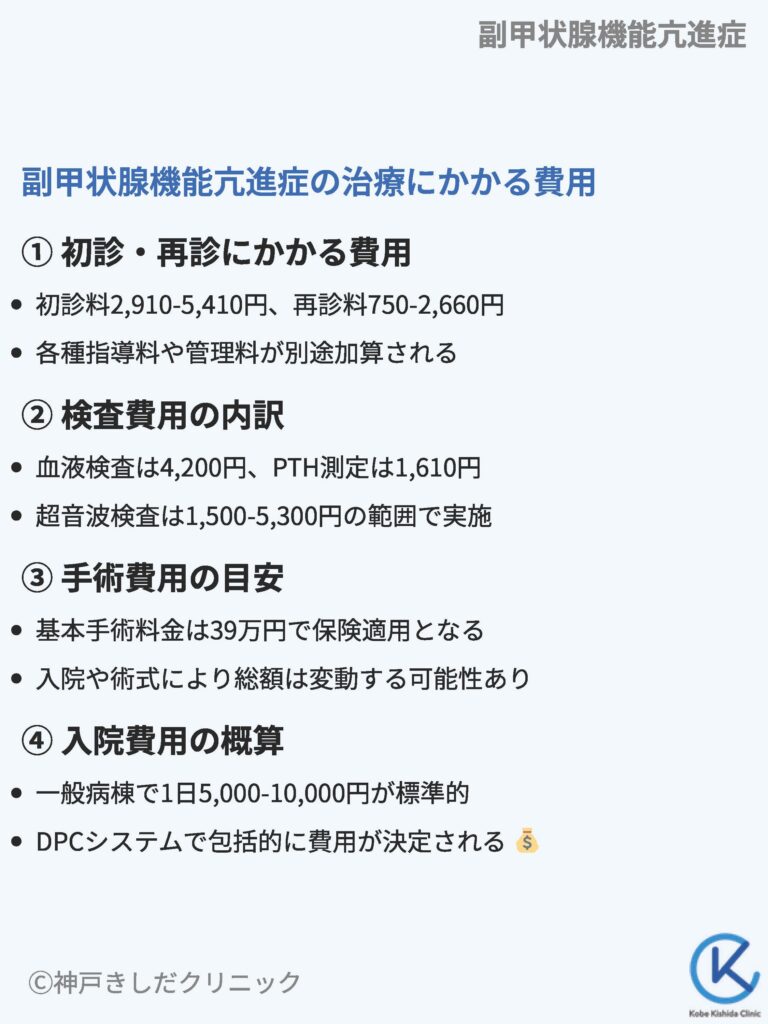

副甲状腺機能亢進症の治療にかかる費用

副甲状腺機能亢進症の治療費は病状や選択する治療法によって大きく異なります。

手術療法を選択する場合、総額で50万円から100万円程度かかることがあります。一方、薬物療法の場合は月々の薬剤費が1万円から3万円程度となる可能性があります。

公的医療保険の適用により自己負担は軽減されますが、長期的な管理が必要なため総費用は相当額に上ることも考慮しなければなりません。

初診・再診にかかる費用

初診料は通常2,910円~5,410円で、再診料は750円~2,660円です。

検査費用の内訳

血液検査、画像検査など、一連の検査費用は合計で10万円から30万円程度になることがあります。

| 検査項目 | 概算費用 |

| 血液検査 | 4,200円(血液一般+生化学5-7項目の場合) +PTH 1,610円 |

| 超音波検査 | 1,500円〜5,300円 |

手術費用の目安

手術費用は術式や入院期間によって異なりますが、基本の手術の料金は「副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎)」390,000円となります。

入院費用の概算

入院費用は1日あたり5,000円から20,000円程度で、入院期間によって総額が変動します。

| 入院タイプ | 1日あたりの概算費用 |

| 一般病棟 | 5,000円〜10,000円 |

| 特別室 | 10,000円〜20,000円 |

治療費の総額は初期治療から長期的なフォローアップまで含めると、数百万円に達する可能性があります。経済的な準備と支援制度の活用が大切です。

詳しく説明すると、日本の入院費はDPC(診断群分類包括評価)システムを使用して計算されます。このシステムは、患者の病名や治療内容に基づいて入院費を決定する方法です。以前の「出来高」方式とは異なり、DPCシステムでは多くの診療行為が1日あたりの定額に含まれます。

DPCシステムの主な特徴

- 約1,400の診断群に分類される

- 1日あたりの定額制

- 一部の治療は従来通りの出来高計算が適用される

DPCシステムと出来高計算の比較表

| DPC(1日あたりの定額に含まれる項目) | 出来高計算項目 |

|---|---|

| 投薬 | 手術 |

| 注射 | リハビリ |

| 検査 | 特定の処置 |

| 画像診断 | |

| 入院基本料 |

DPCシステムの計算方法

計算式は以下の通りです:

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数」+「出来高計算分」

*医療機関別係数は各医療機関によって異なります。

例えば、患者が14日間入院した場合の計算は以下のようになります。

DPC名: 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 その他の手術あり

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥415,940 +出来高計算分

保険が適用されると、自己負担額は1割から3割になります。また、高額医療制度の対象となる場合、実際の自己負担額はさらに低くなります。

なお、上記の価格は2024年7月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上