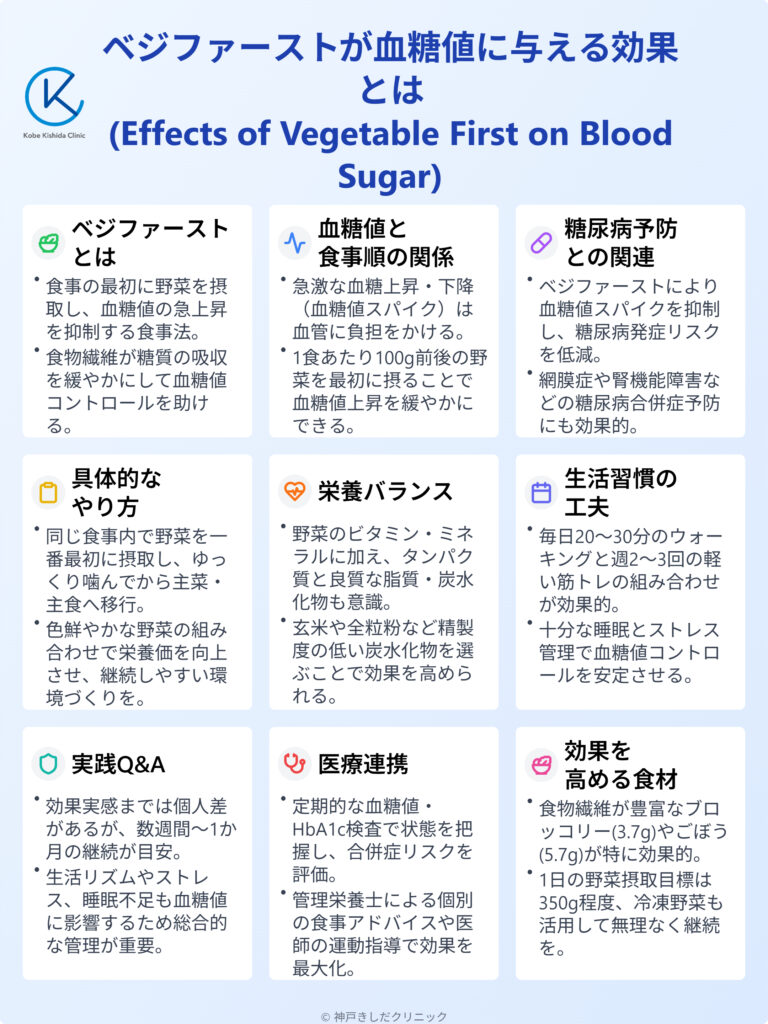

血糖値の変動を抑えたいと考える方の中には野菜を先に食べる方法が役立つのではないかと思っている方も多いでしょう。

いわゆるベジタブルファースト(通称ベジファースト)と呼ばれる食事法は糖質の吸収をゆるやかにし、糖尿病予防にも役立つ可能性があります。

ただしその実践方法や注意点を正しく理解しなければ思うような効果を得られないこともあります。

ここでは血糖値と深いかかわりを持つ食べる順番の話題を中心に、野菜の摂り方やコツなどをくわしく解説いたします。

ベジタブルファーストとは何か

野菜を先に食べるというシンプルな方法が、なぜ血糖値の対策として注目されるのかに触れます。

食べ順を工夫するだけで血糖値の急上昇を和らげることができます。

野菜を最初に口にすることで得られる栄養学的メリットの概要を理解してみましょう。

ベジファーストとは何をする食事法か

いわゆるベジタブルファーストは、食事の最初に野菜を摂ることで血糖値の急上昇を穏やかにする方法です。

野菜の食物繊維が糖質の吸収をゆっくりにするので食事の初めにサラダや温野菜を摂るだけでも血糖値が急上昇しにくくなる可能性があります。

特に糖尿病予防を意識する方にとっては適度な量の野菜を先に食べることは大切です。

血糖値を上下させるメカニズム

食事に含まれる炭水化物や糖質を摂取すると血糖値は一時的に上がります。

その後、すい臓からインスリンが分泌されて血糖値を下げるのですが、この流れが急激に起こると体に大きな負担がかかります。

野菜に含まれる食物繊維には糖質の吸収をゆっくりにする働きがあるので、血糖値の変動幅を小さくできるのです。

ベジファーストのメリットと意識したいポイント

野菜を先に食べるメリットは血糖値のコントロールだけではありません。

ビタミンやミネラルの摂取量を増やしやすくなる点や満腹感を得やすくなる点もあげられます。

ただし、野菜ばかりに偏りすぎて他の栄養素が不足しないようにバランスのとれた食事構成を心がけることが重要です。

野菜を選ぶうえでの注意点

血糖値対策で野菜を意識する場合、食物繊維が多い野菜を上手に取り入れるとよいでしょう。例えば以下のような野菜です。

繊維が多い野菜の例

| 野菜名 | 食物繊維量(可食部100gあたり) | 特徴 |

|---|---|---|

| ブロッコリー | 約3.7g | カロテンやビタミンCも豊富 |

| ごぼう | 約5.7g | 便通改善が期待できる不溶性食物繊維を多く含む |

| ほうれん草 | 約2.8g | 鉄や葉酸など女性に大切な栄養素も多い |

| オクラ | 約5.0g | 水溶性食物繊維が多く、粘り成分が血糖値を緩やかにすると言われる |

ただし、野菜にも炭水化物が含まれているものがあり、摂取量が極端に多いとカロリーオーバーにつながる場合があります。

ほどよい量を意識しながら様々な野菜を摂ることが大切です。

血糖値と食事順の関係を知る

食べる順番を変えるだけで血糖値に大きな差が出ることがあります。

その根拠とともに、なぜ血糖値管理でベジファーストを意識する必要があるのかをお伝えします。

血糖値スパイクと負担

血糖値が急激に上昇して急激に下降する状態を血糖値スパイクと呼ぶことがあります。

これは血管の内皮機能に負担を与え、動脈硬化などのリスクが高まると考えられています。

野菜を先に食べるベジファーストの実践で血糖値の急上昇を抑えられるなら糖尿病や心血管系の病気の予防につながる可能性が高まります。

タンパク質や脂質との組み合わせ

野菜を先に食べるだけでなく、肉や魚などのタンパク質をバランスよく取り入れる食べ方も血糖値の安定に寄与します。

タンパク質や脂質にも糖質の吸収をゆるやかにする効果があるからです。

食事全体のバランスを見直すことが糖尿病予防において重要です。

食品が体にもたらす影響

| 食品分類 | 血糖値上昇への影響 | ポイント |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 血糖値を比較的早く上げる | 白米やパンなどは過剰に摂ると血糖値の急上昇を招く |

| タンパク質 | 血糖値をゆるやかに上げる | 肉・魚・卵・大豆製品などで補給するとよい |

| 脂質 | 血糖値上昇に緩慢な影響 | 摂り過ぎると肥満につながる点に注意 |

| 食物繊維 | 血糖値上昇を抑えやすい | 野菜・海藻・きのこ類などで積極的に摂取するとよい |

ベジファーストの量はどのくらい必要か

野菜が不足すると血糖値コントロールの効果が下がる恐れがありますが、過剰摂取もカロリーや糖質過多につながる場合があります。

実際には1日に摂る野菜量の目安が約350gといわれています。

ベジファーストを意識するなら、食事の最初に100g前後のサラダや温野菜を確保するとよいでしょう。

- ベジファーストを実践する際の野菜摂取目安

- 1食あたり100g程度(3食合計300~350gを目指す)

- 彩りを意識し、葉物野菜・根菜・きのこ類などをバランスよく組み合わせる

- サラダだけでなく、汁物や和え物、スープなども取り入れて無理なく続ける

ベジファーストを実践するときのコツ

実践するうえで大切なのは無理なく続けられる形にすることです。

食事作りの手間を減らすにはカット野菜や冷凍野菜、レトルトの豆類などを活用するのもひとつの手です。

手軽に取り入れやすい方法で毎食野菜を用意してみましょう。

ベジファーストと糖尿病予防の関連

ベジファーストは糖尿病予防に役立つ可能性があります。

実践するときの注意点や糖尿病内科での検診・相談の大切さについて説明します。

糖尿病の怖さと合併症

糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態を指し、放置すると合併症につながります。

具体的には網膜症や腎機能障害、神経障害などが代表的です。

血糖値スパイクが繰り返される状態を続けると将来的に糖尿病のリスクが高まるため、予防目的でベジファーストを取り入れることは意義があります。

ベジファーストがもたらす血糖値への効果

野菜を先に食べて食物繊維を確保し、続いてタンパク質や脂質を含む主菜を摂ると、炭水化物(主食)からの糖の吸収がゆっくりになります。

これが血糖値の急上昇を防ぐメカニズムです。

ただしベジファーストの効果が期待できるのは、あくまでも総摂取カロリーや糖質量が過剰にならない範囲であることを覚えておきましょう。

よくある質問例と回答の一例

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 野菜ジュースでも代用できるのか? | 一部の食物繊維やビタミンが損なわれる場合があるため、できれば生野菜や茹で野菜が望ましい |

| 血糖値を抑えられるなら甘いジュースや菓子も少しは大丈夫? | 糖質が多い食品を頻繁に摂るとカロリー過多になる恐れがあるので注意が必要 |

| 野菜を先に食べるだけで糖尿病予防は万全? | 食べ順だけでなく総カロリーや運動習慣も含めたバランスが大切 |

ベジファーストの効果がないように感じるとき

ベジファーストを続けているにもかかわらず、血糖値がなかなか下がらないと感じる人もいます。

原因としては野菜の量が少なかったり、主食の量が過剰であったり、間食や甘い飲み物の習慣がある場合が考えられます。

糖質全体の摂取量や生活習慣を見直してみると改善の余地を発見できるかもしれません。

- ベジファーストの効果を感じられない原因の例

- 食物繊維の量が不足している

- 総摂取カロリーが過剰である

- 早食いやながら食べが多い

- 運動不足によるエネルギー消費の低下

糖尿病内科での定期的なチェックのすすめ

血糖値コントロールに不安を感じる方は糖尿病内科での定期的な検査やカウンセリングが欠かせません。

自分自身の血糖値やヘモグロビンA1cなどの数値を把握したうえで、専門家のアドバイスを受けるとより安心です。

ベジファーストの具体的なやり方

実践しようとすると、どのように始めればよいのか具体的な疑問が生じます。

例えば野菜を何分前に食べ始めるべきなのか、どのくらいのペースで食べるとよいのかなど細かなコツを知っておくと成功しやすくなります。

食べる順番とタイミング

まずは「野菜を1番最初に食べる」というシンプルなルールを守るだけで大きな一歩です。

野菜を何分前に食べるべきかについては実際には「同じ食事の中で最初に手をつける」という認識で十分です。

野菜をゆっくり噛んでから主菜や主食に移行するだけでも効果が期待できます。

ベジファーストを意識した食事順の例

| 食事の順番 | 食品・料理例 | ポイント |

|---|---|---|

| 1 | サラダ(葉物・トマトなど) | ドレッシングは低カロリーのものを使用するとさらによい |

| 2 | 肉・魚のおかず、大豆製品 | タンパク質や脂質を含む食品を取り入れ血糖値上昇を穏やかに |

| 3 | ご飯やパン、麺などの主食 | 糖質の吸収をゆっくりにし、血糖値の急上昇を防ぐ |

ベジファーストに適した野菜の組み合わせ

色鮮やかな野菜を組み合わせると自然と食欲も高まりますし、ビタミンやミネラルも幅広く摂取できます。

また、加熱した野菜を先に食べると、かさが減って食べやすくなる点がメリットです。

冷凍野菜を使えば忙しいときでも手軽に準備できます。

- 組み合わせ例

- 生野菜+温野菜(サラダと蒸し野菜)

- 彩り野菜のソテー+スープ

- 野菜たっぷりの味噌汁+副菜サラダ

ベジファーストを継続させる工夫

ベジファーストを続けるコツとしては、まず身近な店やスーパーで買える野菜や食材を使うことが挙げられます。

高級食材や手の込んだレシピではなく、手軽さとおいしさを両立できるシンプルな料理にするほうが続けやすいです。

また、野菜を美味しく食べるための調味料選びにも気を配りましょう。

より続けやすくするためのポイント

| ポイント | 具体例 |

|---|---|

| 定期的に冷凍野菜をストックしておく | ブロッコリーやほうれん草など下茹で済みの冷凍野菜を常備し、加熱するだけでOK |

| 調味料を工夫する | カロリーの高いドレッシングを避けてオリーブオイルやポン酢を活用する |

| 盛り付けを工夫する | 彩りのよいプレートにすれば満足感が上がり続けやすくなる |

ベジファーストがうまくいかない場合の見直し

ベジファーストを実践しても体重が減らない、血糖値が下がらないと感じる時は以下のようなポイントを振り返ってみると改善策を見つけられます。

- 総摂取カロリーが多すぎないか

- 加糖飲料など野菜以外の形で糖質を多く摂っていないか

- 運動や睡眠など生活習慣が乱れていないか

- 食べる速度が速すぎてよく噛んでいないのではないか

ベジファーストで得られる栄養バランス

野菜だけでなくタンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルを意識しながらのベジファーストが重要です。

ここでは栄養バランスを整えるためのヒントを紹介します。

野菜の食物繊維だけでなく他の栄養素も意識する

野菜の食物繊維は血糖値対策に有用ですが、野菜そのものにはビタミンやミネラルも豊富に含まれています。

これらの栄養素は健康維持に欠かせない存在です。血糖値コントロールとともに、体内のさまざまな機能を調整する作用が期待できます。

主なビタミン・ミネラルの働きと野菜の例

| 栄養素 | 働き | 多く含む野菜 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康維持 | にんじん、かぼちゃ、ほうれん草など |

| ビタミンC | 抗酸化作用やコラーゲン生成のサポート | ブロッコリー、ピーマン、キャベツなど |

| カリウム | 体内のナトリウムバランス調整 | ほうれん草、トマト、アボカドなど |

| マグネシウム | 骨や歯の形成、エネルギー代謝への関与 | ほうれん草、ブロッコリー、納豆など |

| 鉄 | 血液を作るための重要なミネラル | ほうれん草、小松菜、ひじきなど |

主菜や副菜で補うタンパク質の大切さ

血糖値管理には食物繊維だけでなく、筋肉を維持し代謝を上げるタンパク質の摂取も重要です。

肉・魚・卵・大豆製品などをバランスよく取り入れ、糖質の過剰摂取を防ぎながら栄養価の高い食事を組み立てることが望ましいです。

- タンパク質を摂取するメリット

- 筋肉量の維持で基礎代謝を高める

- 食後血糖値の上昇を緩やかにする

- ホルモンや酵素の材料となる

炭水化物の質を選ぶ

ベジファーストをしていても白米やパンを大量に食べれば血糖値は上がりやすくなります。

全粒粉や玄米などの精製度の低い炭水化物に置き換えることで食物繊維量を増やし、血糖値の上昇を緩やかにすることができます。

精製度の違いによる栄養価と血糖値上昇の違い

| 種類 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 精製度が高い炭水化物 | 白米、食パン | 味や食感に優れるがビタミンやミネラル、食物繊維が失われがち |

| 精製度が低い炭水化物 | 玄米、全粒粉パン | 食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で血糖値上昇が穏やかになりやすい |

適切な油脂の選択

油脂の摂り方も血糖値管理に影響を与えます。

食事からの脂質は血糖値の急上昇を避ける助けになりますが、摂りすぎると肥満につながりやすいです。

オリーブオイルやなたね油などの不飽和脂肪酸を中心に使い、揚げ物よりも炒め物や蒸し料理で取り入れるなどの工夫をするとよいでしょう。

ベジファーストを続けるための生活習慣の工夫

ベジファーストはあくまで食事法の一つであり、適度な運動や十分な睡眠などと組み合わせるとさらに血糖値対策に効果的です。

ここでは食事以外のポイントにも目を向けてみます。

運動との組み合わせ

ウォーキングや軽いジョギング、筋トレなどの運動を行うと筋肉で糖が消費されるため血糖値が下がりやすくなります。

ベジファーストで食後血糖値の急上昇を抑えつつ、運動でエネルギーを消費する流れをつくることが糖尿病予防には効果的です。

- 運動の具体例

- 毎日のウォーキング(20~30分程度)

- 週に2~3回の軽めの筋トレ

- 家事を積極的にこなす(拭き掃除、階段の昇り降りなど)

運動の負荷レベルと目安

| 運動強度 | 例 | 効果 |

|---|---|---|

| 低強度 | ゆるやかなウォーキング、ストレッチ | 血行促進や筋肉のこわばり緩和など |

| 中強度 | 早歩き、軽めの筋トレ、ヨガなど | 血糖値改善や基礎代謝の向上 |

| 高強度 | ジョギング、ランニング、ハードな筋トレ | 心肺機能の向上や筋肉量の増加、カロリー消費の大幅増加 |

睡眠とストレス管理

睡眠不足や過度なストレスは血糖値コントロールを乱す原因になることが知られています。

睡眠中にホルモンバランスが整い、血糖値を安定させるインスリンの働きにも好影響を与えるからです。

ベジファーストだけでなく、日頃の睡眠時間やリラックスできる時間を確保してみましょう。

食習慣以外の糖尿病予防策

定期的に健康診断や血液検査を受けること、喫煙習慣や過度の飲酒を避けることなども糖尿病予防には役立ちます。

特に糖尿病のリスクが高い方は内科や糖尿病内科で早めに相談し、自分に合った生活習慣を見つけると安心です。

- 日常生活で気をつけたいこと

- 甘いジュースや炭酸飲料の頻繁な摂取を控える

- 間食や夜食を取り過ぎない

- 疲れやすさ、のどの渇き、尿が多いなどの症状があれば早めに受診する

ベジファーストとリラクゼーションの結びつき

リラックス状態で食事をすることで副交感神経が働き消化吸収がスムーズになります。

また、ゆっくり噛むことで満腹感も得られやすくなり、血糖値の急上昇を防ぐ助けになります。

忙しい食事ほどベジファーストが雑になりやすいため余裕を持った食事時間を確保してみましょう。

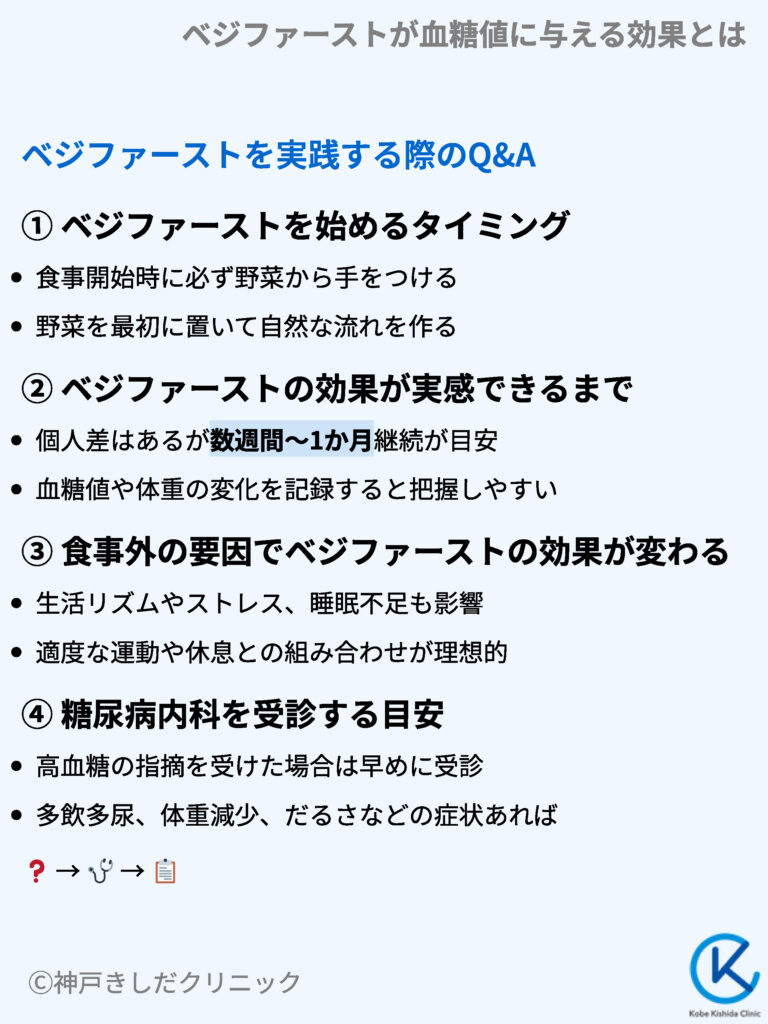

ベジファーストを実践する際のQ&A

実際にベジファーストを始めようとすると、「量はどの程度?」「効果がわからなくなった場合は?」などの疑問が生まれます。

この章ではよくある疑問に応える形で話を進めます。

ベジファーストを始めるタイミング

厳密に「野菜を何分前に食べ始めるか」を気にしすぎるよりは同じ食事の中で最初に野菜を食べる意識をもつことが大切です。

何分前に食べるかよりも、食事全体の流れの中で野菜を先行させることを優先するとよい結果が得られやすいです。

- 食事開始時、必ず野菜から手をつける

- テーブルにサラダなどを最初に置いておき、自然に野菜を食べ始める流れをつくる

ベジファーストの効果が実感できるまで

効果を実感するまでの期間は個人差があります。

血糖値が気になる方は数週間から1か月程度ベジファーストを続けながら、できれば家庭用血糖測定器や医療機関の検査で数値を確かめてみると変化を把握しやすいです。

また、体重やウエスト周囲径の変化も参考になります。

継続状況のチェック項目

| チェック項目 | 観察したい期間 | 具体例 |

|---|---|---|

| 血糖値(空腹時、食後) | 1週間~1か月ごと | 食前・食後2時間程度で測定して平均値を確認 |

| 体重、体脂肪率、ウエスト周囲径 | 週1回程度 | 朝起きて排尿後に計測し、数値を記録する |

| 食事内容の記録 | 毎日 | 食べたものの種類、量、満腹度などをメモして後から振り返る |

食事外の要因でベジファーストの効果が変わる

生活リズムやストレス、睡眠不足などが血糖値の上下に影響します。

ベジファーストだけに頼らず適度な運動や休息も組み合わせると、より効果的です。

もしベジファーストを頑張っているのに変化が感じられない時はこれら食事外の要因も点検してください。

糖尿病内科を受診する目安

- 食後の血糖値が高めであるとの指摘を受けた場合

- 血縁者に糖尿病患者がおり、自身も血糖値が気になるとき

- 多飲多尿、体重減少、だるさなど糖尿病の初期症状が疑われるとき

これらにあてはまる場合は早めに糖尿病内科で専門の診察を受けると安心です。

ベジファーストの実践法などを医師に相談すれば体に合った食事プランを立てやすくなります。

糖尿病内科との連携で安心の血糖値管理

ベジファーストで血糖値対策をするにあたり、自己流だけで続けるのではなく、専門家と連携することでより高い効果を得られる可能性があります。糖尿病内科では、食事法や運動法のアドバイスが受けられます。

糖尿病内科でできる検査

糖尿病内科では血糖値やヘモグロビンA1cの検査だけでなく、糖尿病合併症に関連する検査(血液検査や尿検査、眼底検査など)も実施可能です。

早期にリスクを発見して適切に対策を講じることで合併症を防ぐ助けになります。

主な検査と目的

| 検査名 | 目的 |

|---|---|

| 血糖値(空腹時、随時) | 血糖値のベースラインや食後の変化を把握し、異常値を見逃さない |

| ヘモグロビンA1c | 過去1~2か月の血糖値の平均的な状態を確認する |

| 尿検査(尿糖、尿蛋白など) | 腎臓への負担や糖の排泄量を確認し、腎機能障害のリスクを捉える |

| 眼底検査 | 糖尿病網膜症などの目の合併症リスクを早期に発見できる |

医療スタッフからの食事指導

糖尿病内科では医師や管理栄養士から食事指導を受けることができます。

ベジファーストのやり方や野菜の選び方、具体的な1日の食事メニューなどを提案してもらえる点が魅力です。

自己流で誤った制限をすると栄養バランスが崩れて体に負担がかかる恐れもあるため、専門家に相談するのは賢明な判断といえます。

- 管理栄養士との相談で得られるメリット

- 個々の体格や嗜好、生活リズムに合わせたメニューの提案

- 糖質の量やエネルギー量を具体的に把握するサポート

- 挫折しそうなときのメンタル面のフォロー

血糖値が高めの方に向けた運動指導

糖尿病内科では食事だけでなく運動のアドバイスも受けられます。

特に血糖値が高めの方は医師と相談しながら無理のない運動を取り入れることが推奨されます。

いきなりハードな運動を始めると低血糖や膝の負傷などのリスクが高まるため、安全に続けるための指導を受ける価値があります。

ベジファーストを実践しながら定期的な通院を続ける

ベジファーストで成果を得るためには継続した取り組みが鍵となります。

糖尿病内科の定期的な受診で血糖値やヘモグロビンA1cを確認しながら、必要に応じて食事法や運動法を微調整していくプロセスが大切です。

自己判断でやめてしまうと知らないうちに血糖値が悪化するリスクもあります。

以上