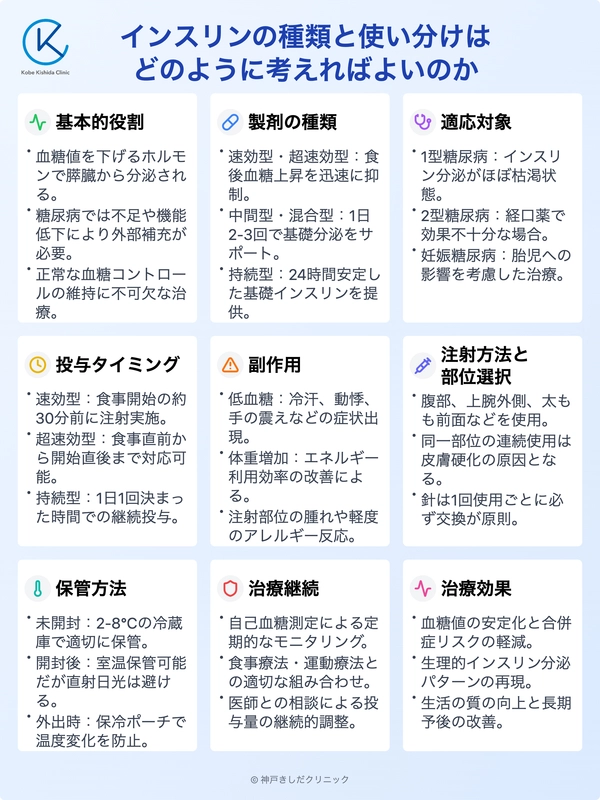

インスリンを用いた治療は糖尿病のコントロールにおいて大切な手段です。

食事療法や運動療法で改善が見込める方もいれば、血糖値の状況によってはインスリンを使わないと十分にコントロールできない方もいます。

インスリン製剤にはさまざまな種類があり、うまく使い分けることで血糖値の安定を目指すことができます。

この記事ではインスリンの種類や作用の違い、それぞれの使い分け方などを詳しく解説いたします。糖尿病でお悩みの方や治療を検討している方の参考になれば幸いです。

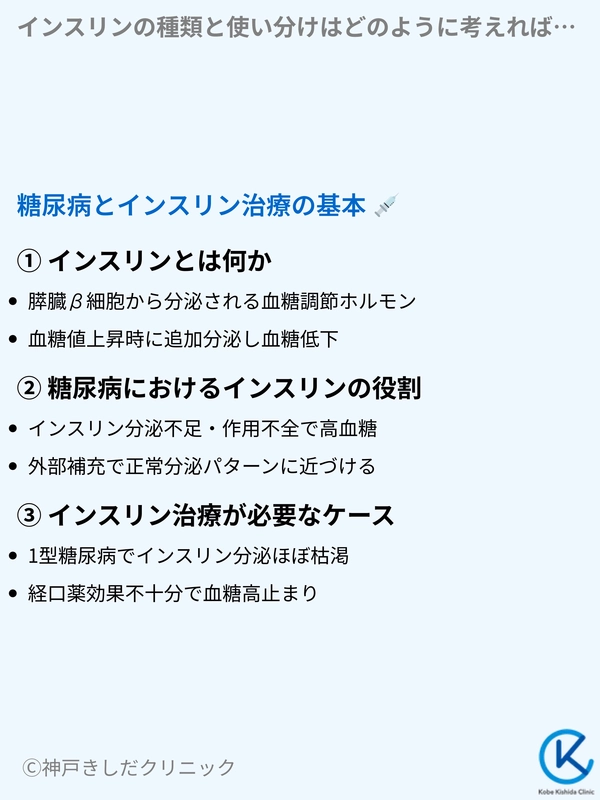

糖尿病とインスリン治療の基本

糖尿病には1型、2型など複数のタイプがありますが、いずれの場合でも血糖値を適切に管理することが重要です。

ここではインスリンがどのような役割を果たすのかや、糖尿病治療においてインスリンが必要になる背景を解説します。

インスリンとは何か

インスリンは膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪、肝臓の細胞に取り込ませるはたらきを持ちます。

血糖値が上がると通常はインスリンが追加分泌されて血糖値を下げる作用を担います。

しかし糖尿病ではインスリンの分泌量が不足したり、インスリンの作用が十分に働かなくなったりして高血糖状態に陥りやすくなります。

体内のインスリンがうまく機能しなくなると以下のような問題が起こる可能性があります。

- 血糖値が慢性的に高くなる

- エネルギーが十分に細胞へ行き渡らない

- さまざまな合併症(腎臓病、網膜症、神経障害など)のリスクが上昇する

糖尿病におけるインスリンの役割

糖尿病の治療では食事療法・運動療法・経口薬などの選択肢が考えられます。

しかし血糖コントロールが難しい場合、あるいは1型糖尿病のように体内のインスリン分泌が著しく低下している場合には外部からインスリンを補う必要があります。

インスリンを注射やポンプで補うと正常なインスリン分泌に近い形で血糖値を安定させることを目指せます。

インスリン治療が必要なケース

インスリン治療を考えるきっかけとしては主に以下のケースがあげられます。

- 1型糖尿病で膵臓からのインスリン分泌がほぼ失われている

- 2型糖尿病だが経口薬の効果が不十分で血糖値が高止まりしている

- 糖尿病合併症のリスクが高まり、迅速に血糖コントロールを改善する必要がある

- 妊娠糖尿病など胎児への影響を考慮して早急な血糖管理が求められる

糖尿病に関する主な分類

| 分類 | 特徴 | 治療のポイント |

|---|---|---|

| 1型糖尿病 | 自己免疫などによりインスリン分泌がほぼ枯渇 | インスリン補充が必須となる場合が多い |

| 2型糖尿病 | 生活習慣・遺伝的要因でインスリン抵抗性が進行 | 食事・運動・経口薬やインスリン注射など |

| 妊娠糖尿病 | 妊娠中のホルモン変化などでインスリン抵抗性が増大 | 妊娠中はインスリンを中心に治療を行うことが多い |

インスリン製剤の基礎と応用

インスリンには多様な製剤が存在し、それぞれ作用の強さや持続時間が異なります。

ご自身の糖尿病のタイプや生活リズムに合った製剤を選ぶことが血糖管理の大切な鍵になります。

インスリン製剤の種類

インスリン製剤は作用発現の速さや作用持続時間により大きく分類できます。

一般的には「速効型」「超速効型」「中間型」「混合型」、そして「持続型インスリン」などに分かれます。

これらをうまく組み合わせることで血糖コントロールを維持しやすくなります。

- 速効型や超速効型:食後の急上昇する血糖値を抑える

- 中間型や混合型:1日に数回の注射である程度の基礎分泌と食後の血糖上昇への対処が可能

- 持続型:一定時間ゆるやかに効果を発揮し、基礎インスリンとしての役割を担う

1型糖尿病と2型糖尿病の治療

1型糖尿病はインスリン分泌がほぼ起こらないため1日を通して基礎的にインスリンを補充し、さらに食事のたびに追加のインスリン注射を行う必要があります。

2型糖尿病では初期は経口薬や生活習慣の改善で対処し、血糖値が十分に下がらない場合にインスリン治療を開始することが多いです。

2型糖尿病治療の一般的な流れ

- 食事療法・運動療法

- 経口血糖降下薬(複数種類の薬を組み合わせる場合あり)

- インスリン注射の導入(血糖値のコントロールが不十分な場合)

治療目標とインスリン選択の関係

治療の目標は血糖値やHbA1cの管理レベル、合併症の有無、年齢、生活スタイルなどによって異なります。

例えば1型糖尿病の方で血糖をきめ細かく管理したい場合は速効型インスリンと持続型インスリンを併用する「基礎・追加(ボーラス)注射」方式を取ることが多いです。

一方、2型糖尿病で軽度の高血糖が続いている段階では、混合型を用いて1日2回注射にとどめるなど本人の生活リズムに合わせた使い分けが行われます。

治療法と選択要因

| 要因 | インスリン治療のアプローチ | メリット |

|---|---|---|

| 血糖値が高めで変動が大きい | 速効型と持続型の併用 | 食後のピークを抑えながら24時間の安定を図る |

| 外出・仕事が多く注射回数を減らしたい | 混合型を1日2回から3回 | 比較的注射回数が少なく扱いやすい |

| 1型糖尿病 | 速効型(または超速効型)+持続型の併用 | 生理的なインスリン分泌パターンに近づけやすい |

- 食事の内容や時間が不規則な方には調節しやすい速効型や超速効型をこまめに使う方法が適していることがあります

- 注射回数を少なく抑えたい場合は混合型や持続型を中心に使用する方法がよい場合もあります

速効型・超速効型インスリンの特徴

食後に急上昇する血糖値を素早くコントロールするには速効型や超速効型のインスリンが役立ちます。

ここではこれらの作用メカニズムと活躍するタイミングを見ていきましょう。

速効型インスリンの作用メカニズム

速効型インスリンは注射後30分前後で効果が現れはじめ、5~8時間ほど効果が持続します。

食事の30分ほど前に注射することで食後血糖値の急上昇を和らげる作用があります。

長所としては食事スケジュールが安定している場合に使いやすい点があげられますが、食事予定が変化した場合にはタイミングを合わせるのが難しいこともあります。

超速効型インスリンが活躍するシーン

超速効型インスリンは注射後15分ほどで作用しはじめ、効果は速効型よりも短時間でピークを迎え、作用時間自体も若干短めです。

食事直前や食事開始直後でも対応しやすく、血糖値の急上昇をより効率的にコントロールできる場合があります。

特に外出先や急な予定変更が多い方にとっては調整のしやすさが利点になります。

食事とのタイミング

速効型や超速効型インスリンを使用する際は食事とのタイミングが非常に大切です。

理想としては以下のようなタイミングが挙げられます。

- 速効型:食事開始の約30分前に注射

- 超速効型:食事開始の直前~開始直後に注射

インスリン注射と食事タイミングの概要

| 製剤種類 | 注射から作用開始まで | 推奨注射タイミング | 作用持続時間 |

|---|---|---|---|

| 速効型 | 約30分 | 食事の30分前 | 約5~8時間 |

| 超速効型 | 約15分 | 食事の直前~開始直後 | 約3~5時間 |

- 食事のタイミングが読みにくい場合は超速効型のほうが使いやすいケースが多い

- 高齢者で食事に時間がかかる方などは低血糖のリスクを避けるためにも超速効型が向いている場合がある

食事管理のポイント

- 主食・主菜・副菜のバランスを意識する

- 1日あたりの摂取カロリーを適正範囲にする

- 食事時間をなるべく一定に保つ

中間型・混合型インスリンのポイント

中間型や混合型のインスリンは1日2回程度の注射である程度の血糖コントロールが得られるため、初心者にとって取り組みやすい場合があります。

一方で、速効型や持続型を細かく組み合わせた方法ほどきめ細かい調節はしにくい面もあるため、特徴を理解しておくことが大切です。

中間型インスリンの作用特性

中間型インスリンは注射後1~3時間程度で作用を始め、ピークは5~8時間後、総作用時間は約13~20時間にわたります。

主に朝と夕に注射して1日の基礎分泌をある程度補う役割を担います。

速効型と組み合わせて使う方法もあり、患者さんのライフスタイルや血糖値の変動に応じた使用を考えることが多いです。

中間型インスリンのメリットと注意点

- メリット

- 1日2回の注射である程度の血糖コントロールをサポート

- 管理が比較的シンプルになりやすい

- 注意点

- 食事前の急激な血糖上昇には対応が遅れやすい

- 個人差が大きいので効果のピーク時に低血糖を起こすリスクにも注意

混合型インスリンの組成とメリット

混合型インスリンは速効型(または超速効型)と中間型が一定の割合で混ざった製剤です。

1本で複数のインスリン作用が得られるため、注射回数や薬剤管理の手間を減らせる利点があります。

特に血糖値の変動がそこまで大きくない方や、注射に慣れていない方にとって取り組みやすい選択肢となります。

混合型製剤の配合例

| 配合比 | 製剤の特徴 | 適応ケース |

|---|---|---|

| 70:30 | 中間型70%+速効型30% | 1日2回注射での基本コントロールに用いられる場合が多い |

| 50:50 | 中間型50%+速効型50% | 食後高血糖をやや重視したい場合 |

| 30:70 | 速効型30%+中間型70% | 製剤によっては配合比率のバリエーションもあり |

使用時の注意点

- 投与スケジュールにあわせて食事をとる必要があるため、食事時間の融通がききにくい場合もある

- 効果のピークが重なる時間帯に低血糖を起こすリスクがあるので自己血糖測定などで定期的に確認が重要

中間型・混合型インスリンを選ぶ際のポイント

- 注射回数をできるだけ少なくしたい

- 食事時間がある程度一定に保ちやすい

- 血糖変動が比較的安定している

このようなケースで中間型や混合型が有用な場合がありますが、細やかな調節には速効型や超速効型、持続型の組み合わせが向いていることも多いです。

持続型インスリンの役割

持続型インスリンは長時間にわたって血糖コントロールをサポートする製剤です。

1日1回注射で済むものから作用が24時間以上持続するものまでさまざまです。

基礎インスリンとしての役割を担うため、他のインスリンと併用されることが多いです。

持続型インスリンとは

持続型インスリン(インスリンの持続型と呼ばれるタイプ)は注射後2~4時間程度かけて緩やかに血中濃度が上昇します。

その後ピークが明確でないまま20~24時間、場合によってはそれ以上の時間作用するとされています。

血糖値を安定させるベースとして、大切な役割を果たすことが期待できます。

一般的な持続型インスリンの作用時間

| 製剤名(例) | 作用開始 | 効果持続時間 | ピーク |

|---|---|---|---|

| A製剤 | 約2時間 | 約24時間 | 明確なピークなし |

| B製剤 | 約3~4時間 | 約24時間以上 | 明確なピークなし |

- 夜間や早朝の高血糖をコントロールしたい方にも適している

- 食事前の追加インスリン量(速効型・超速効型)をうまく組み合わせると血糖コントロールの自由度が上がる

血糖コントロールへの貢献

持続型インスリンは1型糖尿病の方のベーサルインスリンとして活用されるだけでなく、2型糖尿病で夜間や空腹時の血糖が高い方にも有用と考えられます。

毎日のベースを安定させ、食事のたびに急上昇する血糖は速効型・超速効型で抑えるという組み合わせは多くの患者さんにとってメリットが大きいです。

持続型インスリンのメリットと留意点

- メリット

- 安定した基礎インスリンの補充

- 夜間や空腹時の血糖管理に役立ちやすい

- 留意点

- 食事前の血糖ピーク対策には速効型か超速効型が必要なことが多い

- 持続型でも個人差があるため、定期的な血糖測定が重要

1日1回注射の意義

持続型インスリンの多くは1日1回で投与できる設計が主流となっています。

2回注射が必要な製剤もありますが、いずれも「1日の基礎インスリンレベルを保つこと」が目的です。

1回注射にまとめられることで注射回数が減り、生活リズムに組み込みやすくなるメリットがあります。

一方で日々の血糖の変動幅が大きい方は医師と相談して分割注射にしたり、別のインスリン製剤を組み合わせたりする場合もあります。

インスリン治療のスケジュールと使い分け

インスリン治療とひとくちにいっても注射の回数やタイミング、製剤の組み合わせなどは多岐にわたります。

それぞれの生活スタイルや血糖値の推移をもとに、適切なプランを立てることが重要です。

1日1回注射から多頻度注射まで

インスリン注射は1日1回だけの単純なパターンから、1日4回以上打つ多頻度注射までさまざまです。

例えば2型糖尿病の方が軽度の高血糖を改善する目的で中間型や持続型を1日1回注射するパターンもあります。

血糖変動が大きい方や1型糖尿病の方は食前に速効型・超速効型を打ちつつ、基礎分泌として持続型を使うなど、複数回の注射を組み合わせる方法が一般的です。

治療パターン例

| パターン | 具体的な組み合わせ | 特徴 |

|---|---|---|

| 1日1回基礎注射のみ | 持続型1回 | 2型糖尿病の軽~中度で開始時に導入しやすい |

| 1日2回混合型 | 朝・夕に混合型注射 | 比較的シンプルで1日2回の食事タイミングと合う |

| 基礎・追加分割注射(1日3~4回) | 持続型1回+速効型を食事ごとに注射 | 1型糖尿病や血糖変動の大きい方に有用 |

| 多頻度注射(1日4回以上) | 持続型1回+速効型を細かく調整 | 食事や血糖値に合わせきめ細かい管理 |

インスリンポンプ療法

インスリンポンプ療法はポンプを使って持続的に少量の速効型または超速効型インスリンを体内に送る方法です。

血糖値の変動にあわせてポンプの設定を変更し、食事時には追加投与も行います。

注射の回数が減り、きめ細かな調節ができる一方、機器の管理やランニングコストがかかる面もあります。

インスリンポンプのメリット

- 血糖コントロールが比較的安定しやすい

- 食事や運動など日常の変化に合わせた調節が容易

- 針を毎回刺す必要が減る

インスリンポンプのデメリット

- ポンプ機器を常に装着する負担

- 機器トラブルや消耗品のコスト

- 装用中の故障やチューブ詰まりに注意

注射回数と血糖コントロールのバランス

注射回数が増えれば細かい調整がしやすくなる一方、負担が大きくなります。

実際の選択にあたっては、

- 血糖値の変動幅

- 合併症の有無

- 生活スタイルや仕事、外出頻度

- 本人や家族の意向

などを総合的に考慮します。

医師や糖尿病療養指導士と相談しながら自分に合ったスケジュールを探ることが大切です。

インスリン注射方法に関するまとめ

| 注射回数 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 少ない | 負担が軽い・操作が簡単 | 血糖コントロールがやや安定しにくい |

| 多い | より細かい血糖コントロールが可能 | 注射負担や管理が増える |

- 自己血糖測定の頻度やタイミングも注射回数に合わせて考える必要があります。

インスリン治療を続けやすくするための工夫

- スケジュールをカレンダーやアプリに記録する

- 生活習慣を見直して食事や睡眠リズムを整える

- 周囲のサポートを受けながら習慣化を図る

インスリン注射の注意点と正しい保管方法

インスリン注射を安全かつ効果的に行うためには注射部位や針の扱い、保管方法に気を配る必要があります。

誤った保管や注射方法は効果のばらつきや感染リスクなどにつながります。

注射部位の選び方

インスリン注射の一般的な部位は腹部、上腕の外側、太ももの前面や外側、おしりの外側などです。

なかでも腹部は吸収が比較的一定しているため、血糖コントロールを安定させたい場合におすすめとされます。

ただし同じ部位にばかり注射を続けると皮膚の硬化(リポハイパートロフィー)が起き、インスリンの吸収が不安定になる可能性があります。

注射部位を定期的にローテーションする理由

- 皮下組織の硬化を防ぐ

- 注射時の痛みや青あざのリスクを減らす

- インスリンの吸収効率を維持する

針の取り扱い

使用後の針は感染の原因にもなるため1回の注射ごとに廃棄することが原則です。

使い回すと針先が潰れて皮膚を傷つけることや、インスリンの結晶が詰まって正しい量のインスリンを注入できなくなるリスクもあります。

廃棄方法は各自治体のルールに従い医療廃棄物として処理することが望ましいです。

冷蔵庫での保管と携帯時の注意

未開封のインスリン製剤は基本的に2~8℃の冷蔵庫で保管します。

開封後は室温で保管できる製剤もありますが、直射日光や高温になる場所は避けなければなりません。

外出時の携帯は保冷ポーチなどを利用して温度変化によって品質が劣化しないように注意してください。

インスリン製剤の保管要点

| 状態 | 保管場所・温度 | 備考 |

|---|---|---|

| 未開封 | 2~8℃の冷蔵庫 | 冷凍は不可 |

| 開封後(使用中) | 冷暗所または室温(25℃前後) | 製剤ごとの使用期限を守る |

| 外出・旅行時 | 保冷ポーチなどで温度管理 | 極端な温度変化は薬液の劣化を招く可能性 |

冷蔵庫から取り出した直後は温度が低く、注射時にしみることがあります。室温に少し置いてから注射すると痛みが軽減する場合もあります。

携帯時の注意点

- 車内や直射日光の当たる場所に放置しない

- 長時間の外出では保冷剤を使った専用ケースを活用する

- 注射器や針を清潔に保つ

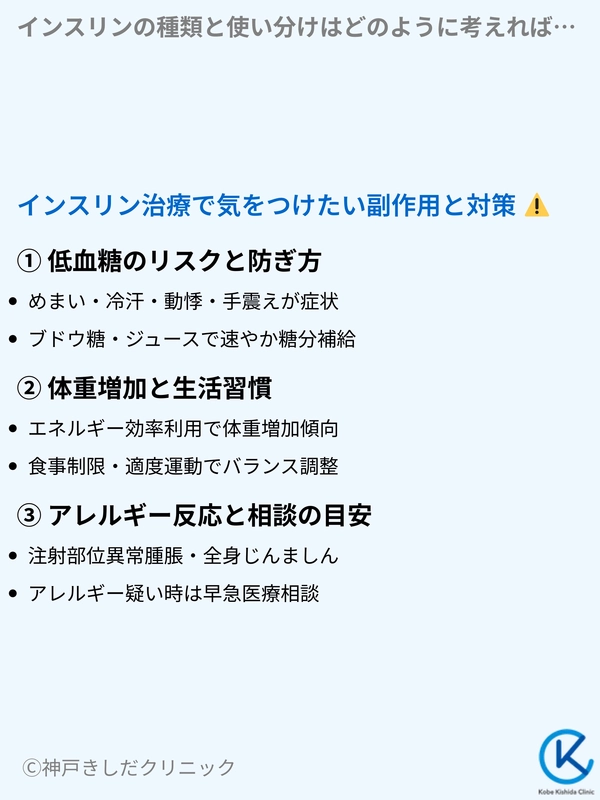

インスリン治療で気をつけたい副作用と対策

インスリン治療を行ううえで低血糖をはじめとする副作用が起こる場合があります。

早めに対処法を把握し、日常生活のなかで適切に対策をとることが大切です。

低血糖のリスクと防ぎ方

インスリン注射によって血糖が下がりすぎると、めまい、冷や汗、動悸、手の震えなどの症状が出現します。

これは低血糖と呼ばれ、重症になると意識障害に至る危険もあるため注意が必要です。

主な原因は過剰なインスリン投与や食事量の不足、運動のしすぎなどです。

低血糖への対策

- 食事前に血糖値を測定し、必要に応じてインスリン量を調整する

- 軽度の低血糖症状が出たらブドウ糖やジュースなど速やかに糖分を補給する

- 低血糖の兆候を感じたらすぐに休憩して症状が改善するまで無理をしない

低血糖時に役立つ簡易表

| 症状の程度 | 症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 軽度(自覚症状あり) | 手の震え、冷や汗、動悸 | 砂糖5gまたはブドウ糖タブレットを摂取 |

| 中等度(集中力低下) | めまい、ふらつき、言語障害 | ジュース200ml程度を摂取 |

| 重度(意識障害など) | 意識がはっきりしない、けいれん状態 | 周囲の人が救急車を呼ぶ+グルカゴン注射の準備 |

- 軽度であればすぐに糖分を摂取することで対処できる

- 一方で重度の場合は他者の協力が不可欠となるため家族や職場の同僚に低血糖時の対処法を共有しておくことも大切

体重増加と生活習慣

インスリンを使うと血糖が安定する反面、エネルギーが効率的に利用されるようになり、体重が増えやすくなることがあります。

過剰な体重増加は2型糖尿病においてインスリン抵抗性を悪化させる原因になりうるため食事コントロールや運動は欠かせません。

- 適度な運動を日課に加える

- 脂質や糖質を過剰に摂取しないよう注意する

- インスリン量と食事量のバランスを医師と相談して調整する

アレルギー反応と相談の目安

まれではありますが、インスリン製剤に対してアレルギー反応が起こることがあります。

注射部位が異常に腫れる、全身のじんましんやかゆみを伴うなどの症状が出現したら、ただちに医療機関に相談してください。

単純に注射部位の痛みや軽い赤みであれば問題ないことも多いですが、アレルギーの疑いがある場合は早めの対応が必要です。

医療機関へ相談するタイミング

- 注射部位の腫れや発赤が強く、熱感や痛みが持続する

- じんましん、呼吸困難、強いかゆみなど全身症状が出る

- インスリン変更後に体調が急変した場合

以上