2型糖尿病の発症には生活習慣が深く関わっており、食事や運動などの日々の習慣を整えることが大切です。

血糖値のコントロールや合併症の予防には正しい知識を身につけたうえで主体的に実践する姿勢が求められます。

ここでは2型糖尿病の基本から食事・運動療法、薬物療法、合併症予防にいたるまで多角的な視点で解説します。

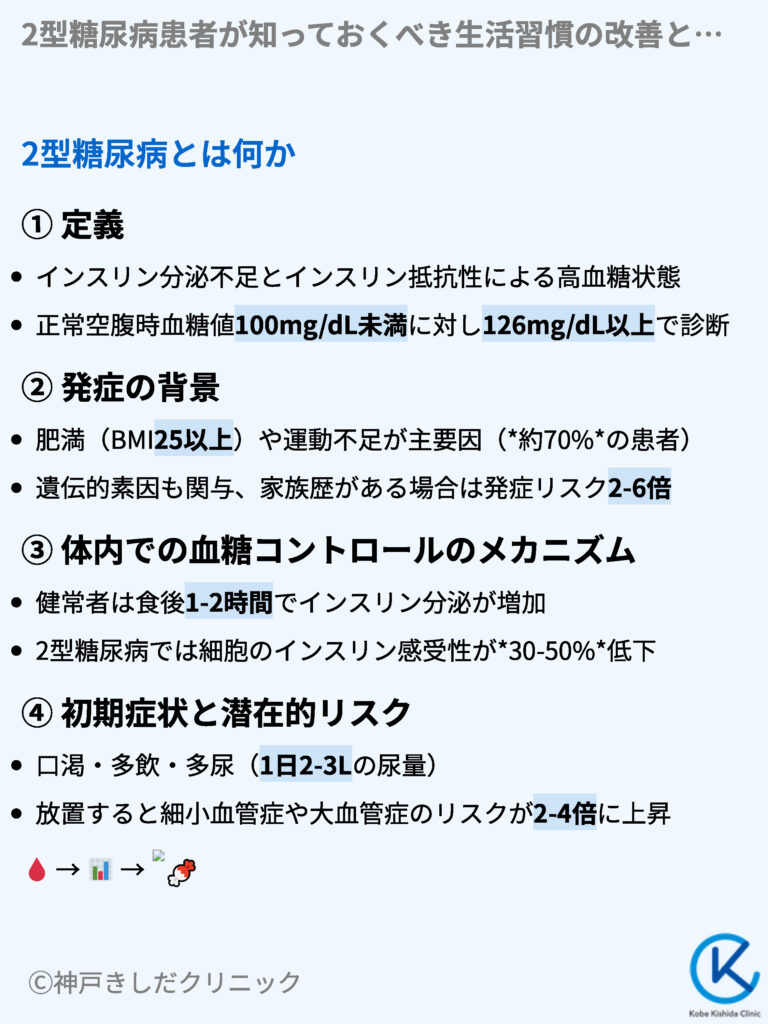

2型糖尿病とは何か

2型糖尿病とはインスリンの分泌量が不足するだけでなく、細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が発生することで血糖値が高い状態が持続する疾患です。

生活習慣が原因となるケースが多く、進行するとさまざまな合併症のリスクが高まります。

早期に正しい知識を得て日常生活を整えれば血糖コントロールの維持が期待できます。

定義

2型糖尿病は膵臓が分泌するインスリンの量や働きが十分でなくなることで高血糖状態が持続する疾患です。

体内でのインスリンが不足するだけでなく、インスリン自体への感受性が下がる「インスリン抵抗性」が特に特徴的です。

発症の背景

肥満や運動不足、偏った食事習慣などが発症の背景にあります。

遺伝的な要因も関与しますが、多くの場合は生活習慣による影響が顕著です。

喫煙や過度の飲酒も糖代謝に悪影響を及ぼすと考えられます。

体内での血糖コントロールのメカニズム

食事から摂取した糖質は小腸から吸収され、血液中のブドウ糖量を増やします。

通常はインスリンが各細胞へブドウ糖を取り込ませることで血糖値を一定範囲に保ちます。

しかし2型糖尿病ではインスリンの効果が十分に発揮されにくく、血中のブドウ糖濃度が高まりやすくなります。

初期症状と潜在的リスク

初期段階では自覚症状が乏しい場合が少なくありません。検診で血糖値の上昇を指摘されてから気づくケースも多々あります。

放置すると血管障害や腎機能の低下など合併症へと進展するリスクが高まるため、早期からの対策が重要です。

2型糖尿病の初期兆候と注意点

| 兆候・症状 | ポイント |

|---|---|

| 口渇感・多飲 | のどの渇きが強まり、水分を多く摂りがちになる |

| 多尿 | 血中の糖が増え、尿として排出されやすい |

| 体重減少 | エネルギー不足で筋肉などが分解されることがある |

| 倦怠感・疲労感 | 細胞へ十分なエネルギーが行き渡らないことで起こる |

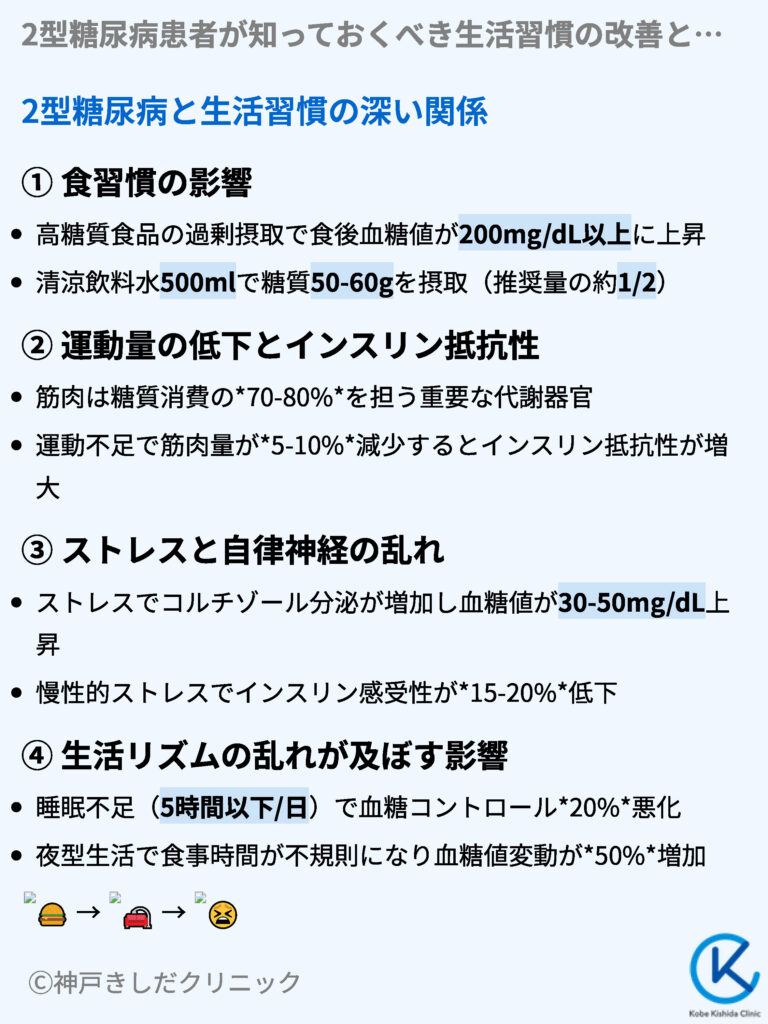

2型糖尿病と生活習慣の深い関係

生活習慣は2型糖尿病の発症と進行に大きく影響します。

食事の取り方や運動不足だけではなく、ストレスや睡眠なども血糖コントロールを乱す要因になり得ます。

全般的にバランスを見直すことで血糖値の安定が期待できます。

食習慣の影響

糖質の過剰摂取や高カロリーな食事は血糖値を急上昇させるリスクがあります。

間食の頻度や甘い飲み物の摂取量が多い人は特に注意が必要です。

また、外食中心の生活も塩分や脂質の摂取過多につながりやすく、健康的な体重維持が難しくなりがちです。

食習慣を見直すためのポイント

- 菓子や甘い飲料を買わない工夫

- 調理方法を揚げ物から煮物や焼き物へ変える

- 食品表示をチェックしてエネルギー量や糖質を意識する

- 食後に軽く歩くなど血糖値の急上昇を和らげる行動を取り入れる

運動量の低下とインスリン抵抗性

座りがちな生活を続けると筋肉量が減少し、インスリン抵抗性が高まる傾向があります。

筋肉が糖を取り込む大きな役割を担っているため活動量が少ない状態は血糖値の上昇につながりやすいです。適度な運動を習慣化することが大切です。

ストレスと自律神経の乱れ

過度のストレスや慢性的な疲労は自律神経バランスの乱れを引き起こし、血糖値を調整するホルモンにも影響を与えます。

過食に走る、睡眠不足になるなどの悪循環にもつながるため、ストレスマネジメントは欠かせない課題です。

ストレス対策の例

| 方法 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| リラクセーション | 深呼吸や軽いストレッチ、音楽鑑賞で気分を落ち着かせる |

| 睡眠の質を上げる | 寝る前のスマートフォン使用を控える、入浴で身体を温める |

| 適度な運動 | 散歩やヨガなど心身をリフレッシュできる内容を選ぶ |

| 日常的な趣味や楽しみを持つ | 読書や手芸、園芸などストレスを緩和する活動を継続する |

生活リズムの乱れが及ぼす影響

夜型の生活や不規則な食事タイミングなど生活リズムが乱れるとホルモン分泌のサイクルにも影響が及び、血糖値が高まりやすくなります。

寝不足や夜間の間食が続くとインスリン分泌やインスリン抵抗性に悪影響を及ぼしやすいです。

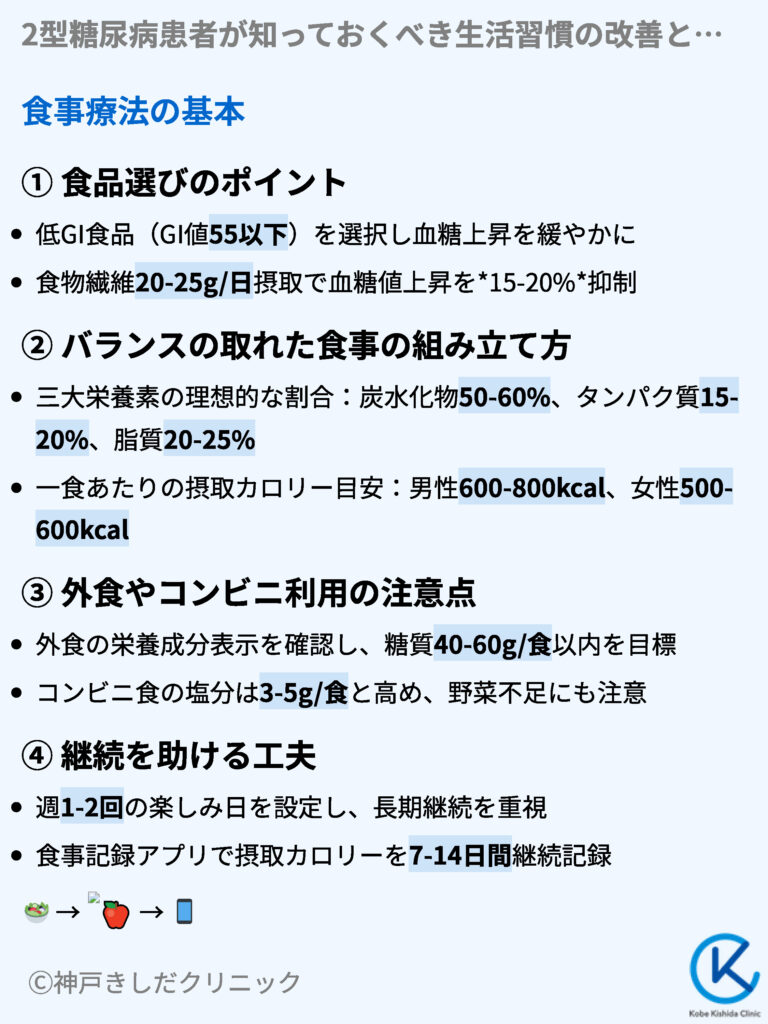

食事療法の基本

2型糖尿病の治療法の中でも食事療法は基本となる柱です。バランスの取れた食事は血糖値や体重のコントロールに大きく寄与します。

特別な制限ばかり意識するのではなく、楽しみながら長期的に続けられる工夫を見つけることが重要です。

食品選びのポイント

エネルギーや糖質量だけでなく食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な食品を積極的に摂ることが望ましいです。

白米に玄米や雑穀を混ぜる、野菜を多めに取るなど小さな工夫を積み重ねることで健康的な食習慣に近づきます。

食品の種類と選択のヒント

| 食品グループ | 選び方のヒント |

|---|---|

| 炭水化物 | 白米から玄米や全粒粉パンに切り替える、雑穀米を混ぜるなど |

| タンパク質 | 鶏肉や魚など脂質が少ない食材を優先、豆類や大豆製品で植物性たんぱく質を取り入れる |

| 野菜・果物 | 緑黄色野菜を中心に果物は食べ過ぎに注意しつつ適量でビタミンを補う |

| 乳製品 | 低脂肪牛乳や無糖ヨーグルトを選びカルシウムをしっかり摂取 |

バランスの取れた食事の組み立て方

主食・主菜・副菜をバランスよく配置することで血糖値の急上昇を抑えやすくなります。

タンパク質、炭水化物、脂質の三大栄養素の割合に気をつけ、野菜や海藻、きのこなど食物繊維を多く含む食材を加えると良いでしょう。

1日あたりのエネルギーと食事配分のイメージ

| 時間帯 | 食事内容の例 | エネルギー比率(目安) |

|---|---|---|

| 朝食 | 全粒粉パン、サラダ、卵料理、ヨーグルト | 約20% |

| 昼食 | 玄米ごはん、魚料理、野菜たっぷりスープ | 約30% |

| 間食 | ナッツ類や果物など低糖質かつ栄養豊富な軽食 | 約5% |

| 夕食 | 主食(適量)、肉や魚の主菜、野菜の副菜、スープ | 約40% |

| 就寝前の補食 | 必要があれば低糖ヨーグルトや豆乳、軽いデザート程度でコントロール | 約5% |

外食やコンビニ利用の注意点

忙しい現代人にとって外食やコンビニフードは便利な存在ですが、糖質や脂質、塩分が高くなりがちです。

商品を選ぶときはラベル表示を確認してできるだけ野菜の多いメニューを選ぶ、ドレッシングやソースは別添えにして使い過ぎを防ぐなどの工夫を心がけてください。

継続を助ける工夫

いきなり大きな変化を目指すと挫折しやすいため、小さな変化から始めることが大切です。

家族や友人と健康的なレシピを共有したり食事の写真を撮って客観的に振り返ったりすると日々のモチベーションを保ちやすいでしょう。

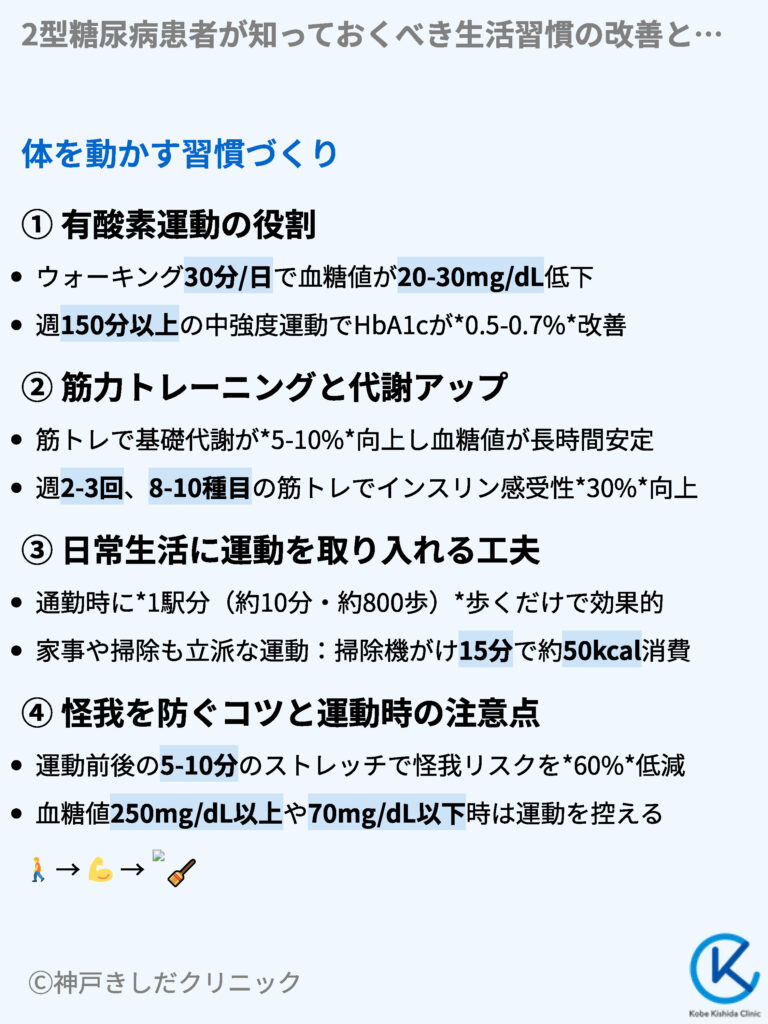

体を動かす習慣づくり

食事と並んで重要なのが運動です。筋肉量を維持・増やすことで血糖値を効率的にコントロールしやすくなります。

また、適度な運動はストレス解消にもつながるため、糖代謝だけでなく心身の健康維持にも役立ちます。

有酸素運動の役割

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は脂肪を燃焼し、全身の血行を促進します。

血糖値が高めの状態にある人には特に有効で、継続的な運動によってインスリン抵抗性の軽減が期待されます。

おすすめの有酸素運動プラン

| 運動方法 | 運動強度の目安 | 週あたりの実施回数 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 息が少し弾むペースで歩く | 3~5回 |

| ジョギング | 会話が辛くなるほどにならないペース | 2~3回 |

| サイクリング | ゆっくりこぎながら遠くまで移動 | 2~3回 |

| 水泳 | 平泳ぎなどゆったりしたフォーム | 1~2回 |

筋力トレーニングと代謝アップ

有酸素運動だけでなく、筋力トレーニングによって筋肉量を増やすことは基礎代謝の向上に寄与します。

スクワットや腕立て伏せなど自重トレーニングでも十分に効果が期待でき、年齢や体力に合わせて徐々にメニューを調整できます。

日常生活に運動を取り入れる工夫

エスカレーターやエレベーターではなく階段を使う、1駅分歩く、家事を積極的に行うなど日々の暮らしの中に体を動かすチャンスが多くあります。

これらの積み重ねが運動不足解消につながります。

日常生活に組み込む小さなアクション

- 近距離の移動は徒歩や自転車を選ぶ

- テレビを見ながらストレッチや軽い筋トレ

- 座り仕事の合間に軽い屈伸運動や立ち上がりを繰り返す

- 子どもやペットと一緒に体を動かす遊びを取り入れる

怪我を防ぐコツと運動時の注意点

運動前には準備運動を行い、関節や筋肉を温めることが望ましいです。

無理な負荷を急にかけると関節に痛みが出る恐れがあるため段階的にレベルを上げていきましょう。

血糖値が極端に高い、あるいは低い状態での運動はリスクがあるので適切なタイミングを見極めることが必要です。

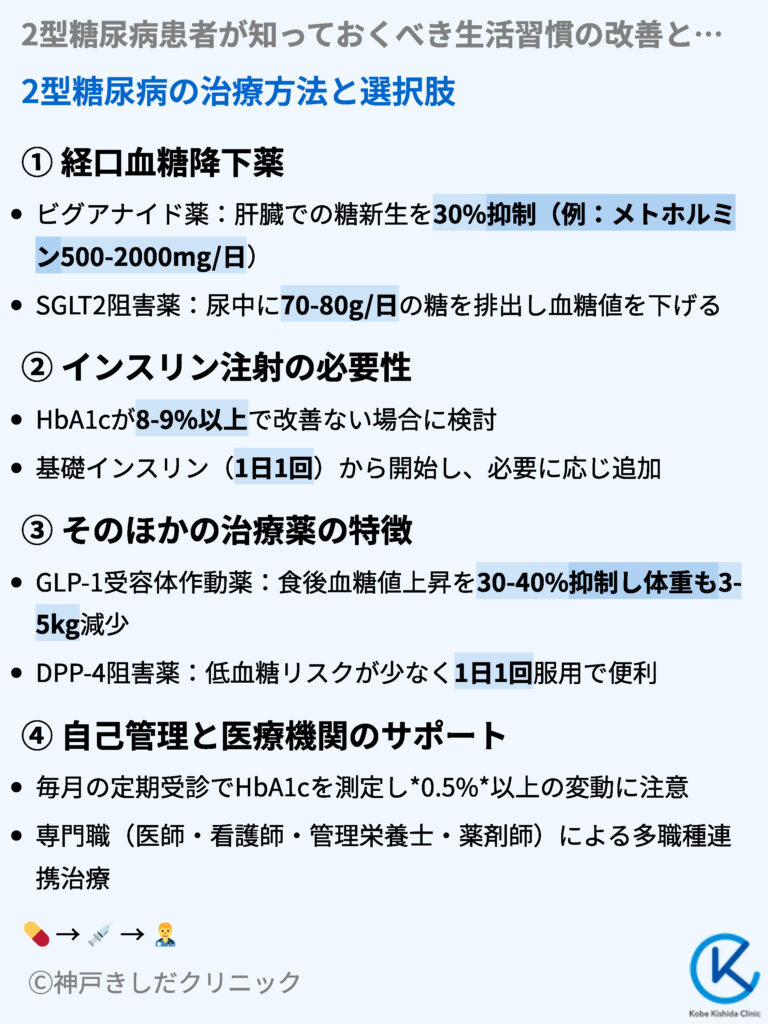

2型糖尿病の治療方法と選択肢

生活習慣の改善だけでは血糖値がコントロールしきれない場合には薬物療法などを併用することがあります。

医師と相談して個々の状況に合った治療プランを立てることで日常生活と治療を両立しやすくなります。

経口血糖降下薬

2型糖尿病の治療でよく使用される経口薬にはさまざまな種類があります。

血糖値を下げる仕組みや副作用のリスク、適切な服用タイミングなど個々の薬ごとに特徴が異なるため、処方された薬の正しい使い方を理解することが重要です。

経口血糖降下薬の主なタイプ

| タイプ | 作用機序 | 一例 |

|---|---|---|

| インスリン分泌促進薬 | 膵臓からのインスリン分泌を高める | スルホニル尿素薬など |

| インスリン抵抗性改善薬 | 筋肉などへのブドウ糖取り込みをスムーズにする | ビグアナイド薬など |

| 糖吸収阻害薬 | 腸管での糖吸収を遅らせて血糖値上昇を緩やかにする | α-グルコシダーゼ阻害薬など |

| SGLT2阻害薬 | 尿からの糖排泄を促して血糖値を下げる | 〇〇系薬 |

インスリン注射の必要性

経口薬だけでは血糖コントロールが難しい場合や重度の高血糖状態が続く場合にはインスリン注射が選択肢となります。

インスリン製剤にも作用の速さや持続時間など異なるタイプがあります。

自己注射に慣れるための指導を受けて正しく使うことが大切です。

そのほかの治療薬の特徴

GLP-1受容体作動薬など注射薬でもさまざまな選択肢が増えています。

食欲抑制効果やインスリン分泌促進など多面的な作用を持つものもあり、生活習慣の改善との相乗効果が見込まれます。

副作用の有無なども踏まえて主治医との相談が必要です。

自己管理と医療機関のサポート

血糖コントロールは日常の自己管理が大きな要素を占めます。しかし、一人で行うのが難しい場合も少なくありません。

医療機関では管理栄養士や看護師、薬剤師など多職種が連携してサポートを行っています。

治療状況を定期的に評価して改善点を共有していく流れが大切です。

チーム医療の主な役割

| 専門家 | 主なサポート内容 |

|---|---|

| 医師 | 病状の把握、薬物治療の方針決定など |

| 管理栄養士 | 食事療法のアドバイス |

| 看護師 | 生活指導、注射指導、合併症予防の助言 |

| 薬剤師 | 薬の正しい使用方法や副作用の説明 |

| 検査技師 | 血液検査や検体検査などの実施と結果の報告 |

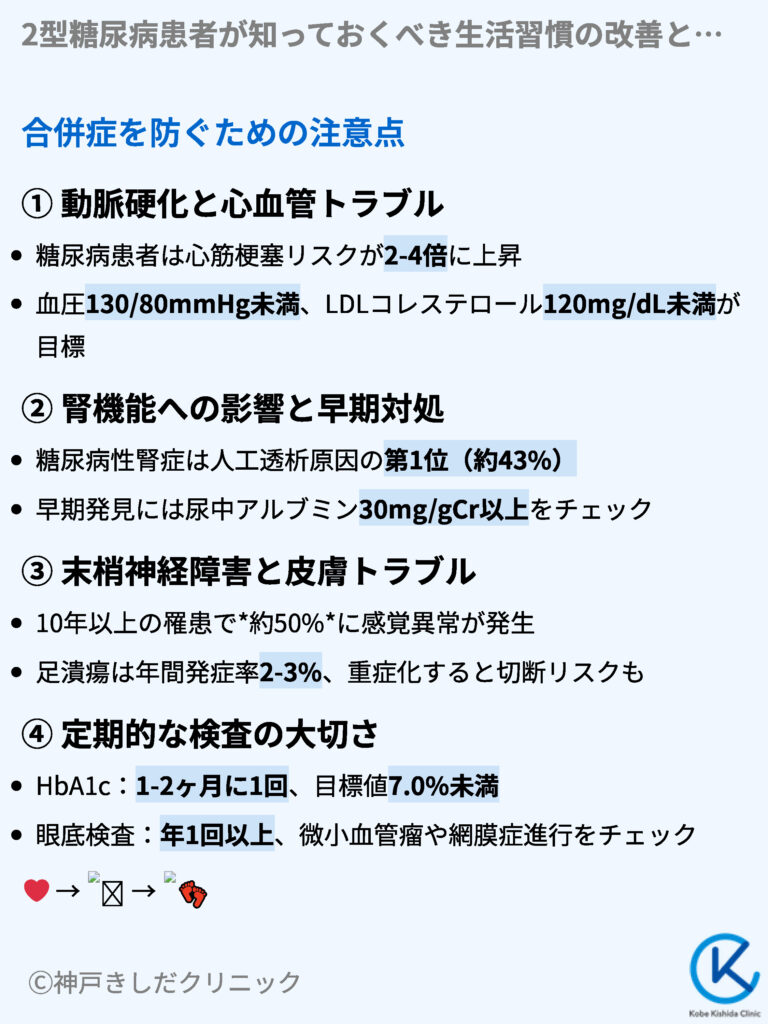

合併症を防ぐための注意点

血糖値の高い状態が続くと血管障害を引き起こしやすくなり、心臓や腎臓など全身に影響が及ぶ可能性があります。

自覚症状が少ないまま進行することもあり、日頃から注意深くモニタリングする必要があります。

動脈硬化と心血管トラブル

高血糖状態では血管の内皮が損傷を受けやすくなり、コレステロールなどが血管壁に蓄積しやすくなります。

その結果、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な合併症のリスクが高まります。

定期的な血圧やコレステロール値のチェックも重要です。

腎機能への影響と早期対処

血管障害が腎臓の細かい血管にも影響し、徐々に腎機能が低下する「糖尿病腎症」は見過ごせない合併症です。

初期段階ではほとんど症状がないため定期的な尿検査や血液検査で早期に異常を見つけることが大切です。

腎機能に影響を与える要因と対策

| 要因 | 対策 |

|---|---|

| 高血圧 | 塩分を控えた食事、適度な運動で血圧管理を意識する |

| 糖尿病の高血糖状態 | 血糖コントロールを徹底し、合併症を予防する |

| 過度なタンパク質摂取 | 適量を把握し、管理栄養士の指導のもとで計画を立てる |

| 薬剤性腎障害 | 投薬状況を担当医と相談し、腎臓に負担の少ない治療を考える |

末梢神経障害と皮膚トラブル

手足のしびれや感覚の鈍麻を引き起こす末梢神経障害が進むと小さな傷に気づきにくくなります。

足裏などに炎症や潰瘍が生じると重症化しやすいので注意が必要です。

日頃から足の状態を点検して清潔を保つことが大切です。

定期的な検査の大切さ

血液検査でのHbA1c(ヘモグロビンA1c)のチェックは欠かせません。

尿中アルブミン検査や眼底検査なども含め、医師の指示に従い定期的に受診することで合併症を早期に発見し、治療へと結びつけやすくなります。

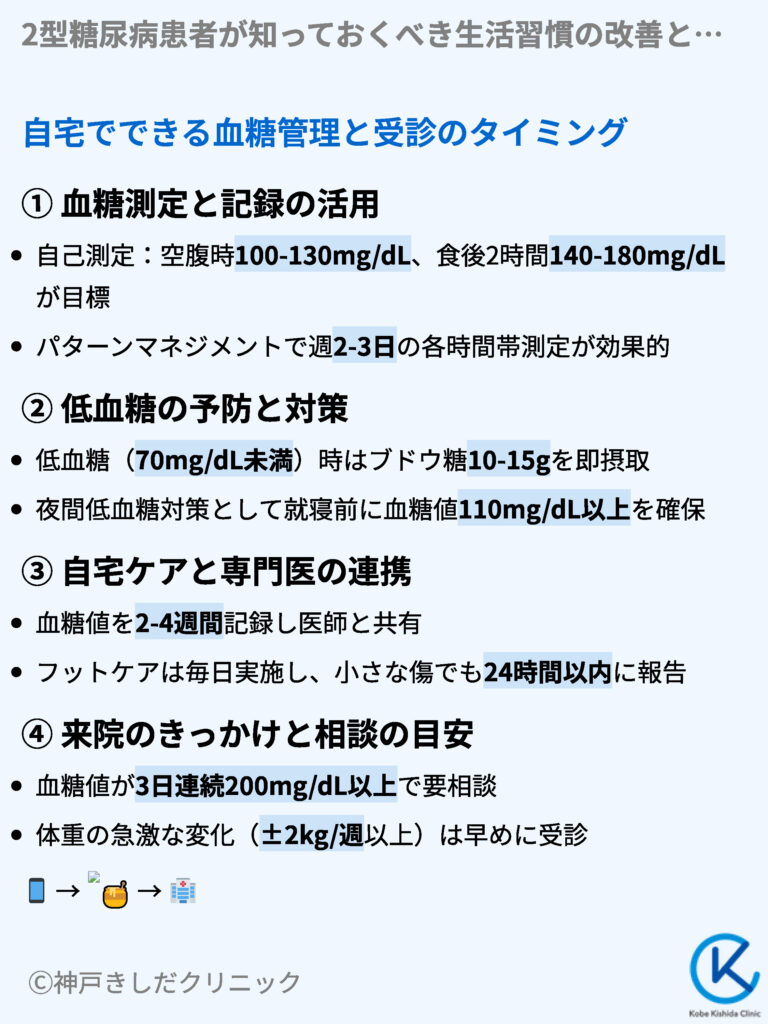

自宅でできる血糖管理と受診のタイミング

家庭での自己チェックと適切な受診タイミングを知ることは2型糖尿病の経過管理において重要です。

過度に不安になるのではなく、正しい知識にもとづいて日々の血糖値を観察して必要に応じて医師の診察を受けることを意識してください。

血糖測定と記録の活用

自己血糖測定器を使って定期的に血糖値を測ると食後の変化や日々の傾向を把握できます。

朝食前や食後2時間など決まったタイミングで測定し、数値を記録して医師と情報共有することが大切です。

自己血糖測定でチェックするタイミング

- 起床直後(空腹時)

- 食後2時間

- 就寝前

- 運動後(血糖値の変化をみる)

低血糖の予防と対策

薬の種類や食事量のバランスによっては低血糖が生じる場合があります。

症状は手の震え、冷や汗、動悸などで、放置すると意識障害を引き起こすリスクがあります。

あらかじめ砂糖やブドウ糖などを携帯して早急に補給することで重症化を防ぐことが可能です。

自宅ケアと専門医の連携

継続的な血糖管理は日々の暮らしに直結しています。どんなに小さな不安や疑問でも医療機関に相談すると安心感につながります。

自宅ケアと専門医のアドバイスを組み合わせることで、より安定した血糖コントロールをめざせます。

自宅でのチェックリスト

- 血糖値や体重、血圧を定期的に記録する

- 足や皮膚の異常を見落とさないよう毎日確認する

- 食事内容をメモやアプリで振り返る

- モチベーション維持のための目標を作り、達成度をチェックする

来院のきっかけと相談の目安

血糖値がなかなか下がらない、薬の副作用が気になる、足のしびれやむくみを感じるなどの異変があれば、早めに受診することが大切です。

状況を医師に説明すると、薬の変更や追加検査など適切な対処を受けやすくなります。

2型糖尿病と上手につきあうために

2型糖尿病は長期にわたって付き合う必要がある疾患です。

焦らずに自分のペースで習慣を変えていくことを意識すれば血糖コントロールを向上させるだけでなく、生活の質(QOL)も高めることができます。

長期的な目標設定

短期間で無理をすると継続が難しくなります。

例えば食事に野菜を多く取り入れる、ウォーキングを週に数日行うなど、実行しやすい具体的な目標を設定して少しずつ習慣を変えていきましょう。

達成感があると、さらに次の一歩へとつなげやすくなります。

習慣を変えるための考え方

| 心がけ | 具体例 |

|---|---|

| 小さく始める | 毎日5分のウォーキングからスタートする |

| 成果を見える化する | カレンダーに運動や体重の記録をつける |

| 定期的に振り返る | 週末に1週間の食事や活動量をチェック |

| 必要に応じて修正する | 実行が難しかった目標は次週に調整する |

周囲の理解と協力の得方

家族や職場の同僚に2型糖尿病であることを伝えて理解を得ると食事選びや休日の過ごし方などでサポートを受けやすくなります。

家族と一緒に健康的なメニューを考えたり友人と運動の機会を共有したりすることで、継続しやすい環境をつくりましょう。

心のケアと前向きな姿勢

糖尿病は長期間の療養が必要になるため時に心理的な負担やストレスが高まることもあります。

カウンセリングや患者会など精神面のサポートを得られる場を活用するのも有効な方法です。

心の健康を保ち、前向きな姿勢を維持することが治療継続の要となります。

前向きな気持ちを保つために意識したいこと

- 1人で悩まず家族や専門家に相談する

- 毎日の成功体験を見つけて自分を肯定する

- 楽しみながら続けられる運動や趣味を探す

- 治療の過程を記録して成長を振り返る

専門医への相談と定期通院の重要性

2型糖尿病の治療法は多岐にわたり、状態に応じて薬の変更や合併症の検査が必要になることがあります。

自己判断で治療を中断せず、定期的に専門医を受診して情報をアップデートしながら健康状態を管理することが大切です。

治療継続に役立つ主なポイント

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 通院スケジュールの管理 | カレンダーやスマホで通院日をしっかり把握しておく |

| 血液検査や尿検査の活用 | 数値変化を客観的に捉え、早めの対策につなげる |

| 定期的なフットケア | 合併症の早期発見や予防につなげる |

| 服薬アドヒアランス | 処方薬をきちんと服用し、副作用の有無を医師に相談する |

以上