糖尿病には1型と2型があり、いずれも血糖値が高くなりやすい状態ですが、発症の仕組みや背景、治療法には違いがあります。

どちらも放置すると合併症を引き起こすリスクが高まり、日常生活に支障をきたす可能性があります。

食事や運動などの生活習慣はもちろん、専門的な治療やサポートを受けることが重要です。

ここでは1型糖尿病と2型糖尿病の概要、症状、原因、そして治療法について詳しく解説いたします。

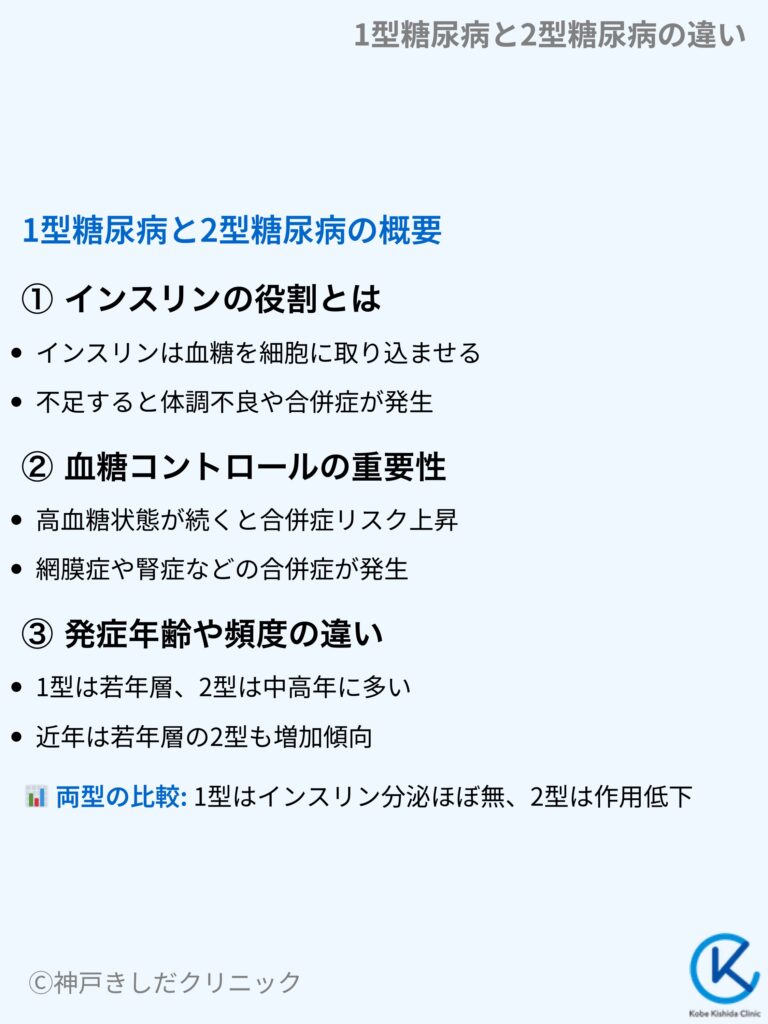

1型糖尿病と2型糖尿病の概要

1型糖尿病と2型糖尿病の違いはインスリンの働きに着目すると理解しやすいです。

1型は主に自己免疫の影響でインスリンを十分につくれなくなり、2型は生活習慣の影響でインスリンの働きが悪くなったり分泌が不足したりすることが多いです。両者ともに早めの対策が大切です。

インスリンの役割とは

インスリンは血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませるために必要なホルモンです。

1型糖尿病ではインスリン分泌がほぼできないことが多く、2型糖尿病ではインスリンの効き目が低下して結果的に血糖値が高止まりします。

インスリンが不足するとエネルギーを十分に活用できず、体調不良や合併症を起こしやすくなります。

血糖コントロールの重要性

血糖値が高い状態を長期間放置すると血管や神経に負担がかかり、合併症を招きやすくなります。

たとえば糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症などのリスクがあります。

血糖コントロールを良好に保つには治療や生活習慣の見直しが必要です。

発症年齢や頻度の違い

1型糖尿病は幼少期から若年成人にかけて発症することが多いですが、大人になってから発症するケースもあります。

一方で2型糖尿病は中高年以降、特に40歳以上で増加傾向にあります。

ただし近年では食生活の変化により若い世代でも2型が増えており、注意が必要です。

1型と2型の全体像

| 種類 | 主な発症メカニズム | 特徴 | 発症年齢 |

|---|---|---|---|

| 1型糖尿病 | 自己免疫により膵β細胞が破壊 | インスリンほぼ作れない | 若年層に多い |

| 2型糖尿病 | インスリン抵抗性・分泌不足 | インスリンの働きが弱まる | 中高年に多い |

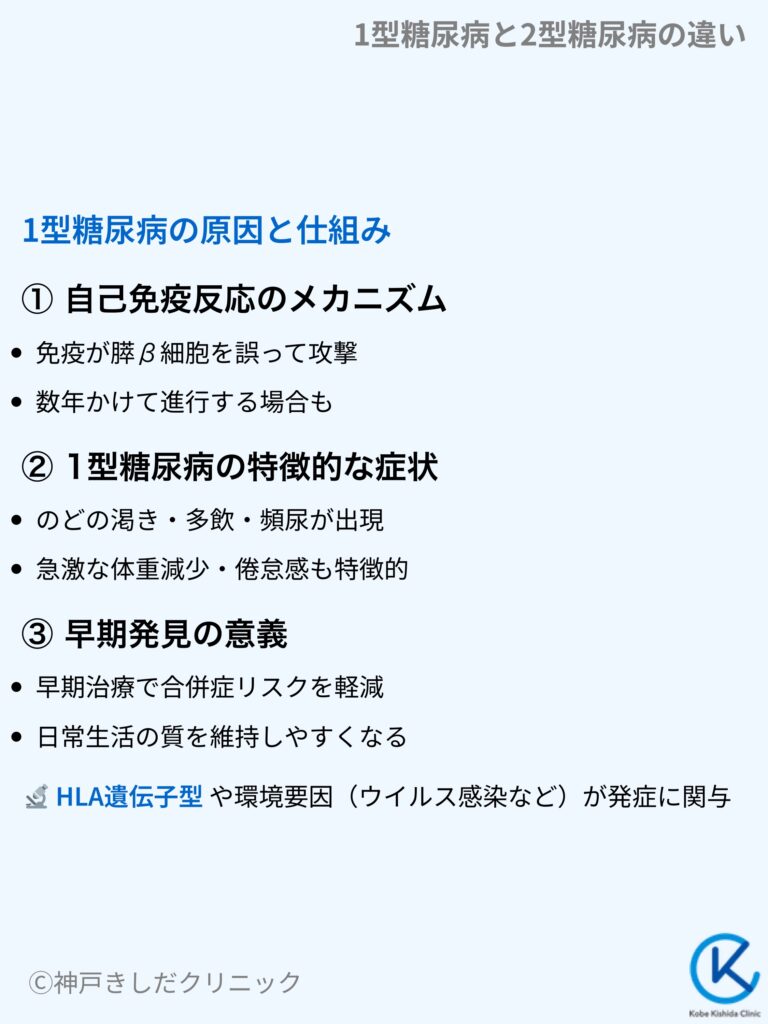

1型糖尿病の原因と仕組み

1型糖尿病は自己免疫の異常によって膵臓のインスリン分泌細胞である膵β細胞が破壊され、インスリンを十分に分泌できなくなることが主な原因です。

原因ははっきりわかっていない部分もありますが、遺伝的要因と環境要因が複合的に作用すると考えられています。

自己免疫反応のメカニズム

自己免疫とは本来は外部から侵入した病原体を攻撃する免疫が、誤って自分の体の組織を攻撃してしまう現象です。

1型糖尿病の場合は膵β細胞が標的になり、インスリンが作れなくなるまで破壊が進みます。

このプロセスは何年もかけて進行することもあり、急に症状が出るケースもあれば、徐々に進むこともあります。

1型糖尿病の特徴的な症状

1型糖尿病はインスリンが不足するため血糖値が上昇して体のエネルギーが枯渇します。

典型的には以下のような症状が現れます。

- のどの渇きや多飲

- 頻尿

- 異常なほどの体重減少

- 倦怠感や集中力の低下

これらの症状を放置すると血糖値が一気に上がり、糖尿病性ケトアシドーシスに陥る危険があります。

1型糖尿病の原因に関わる遺伝と環境要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 遺伝要因 | 特定のHLA遺伝子型などが関与すると推定 |

| 環境要因 | ウイルス感染や特定の食事がきっかけになる可能性 |

早期発見の意義

1型糖尿病はインスリン分泌がほぼできなくなるため、治療が遅れると重篤な状態になる恐れがあります。

早期発見により血糖コントロールを開始すると合併症のリスクを軽減して日常生活を安定させやすくなります。

自己判断で放置せず、体の変化に気づいたら早めに医療機関を受診して検査することが重要です。

早期受診によるメリットを整理したリスト

- 進行を抑えられる

- 合併症の可能性を下げられる

- 適切な治療法を早い段階で選択できる

- 生活の質を維持しやすくなる

2型糖尿病の原因と仕組み

2型糖尿病は食生活や運動不足などの生活習慣の影響を強く受けます。

遺伝的な要因もありますが、肥満や運動不足によるインスリン抵抗性の増大が主なきっかけになりやすいです。

インスリン抵抗性とは

インスリン抵抗性は同じ量のインスリンでも体の細胞が反応しにくくなる状態です。

インスリン抵抗性が高いと血糖値が下がりにくいため膵臓はさらに多くのインスリンを出そうとしますが、やがて分泌能力が追いつかなくなると高血糖になります。

2型糖尿病におけるインスリン抵抗性の要因をまとめた表

| 主な要因 | 内容 |

|---|---|

| 肥満 | 体脂肪が増加し、インスリン感受性が低下 |

| 運動不足 | 筋肉量が減少し、ブドウ糖の取り込み効率が低下 |

| 遺伝要因 | 家族に2型糖尿病の人がいると発症リスクが高まる可能性がある |

| 加齢 | 年齢とともにインスリンの分泌量が低下しやすい |

2型糖尿病で見られやすい症状

2型糖尿病は初期に特徴的な症状が出にくい場合があります。

軽度の多飲多尿や倦怠感を見逃しがちで、健康診断の結果などで初めて気づくことも少なくありません。

- 食後の倦怠感

- 軽度の口渇感や多尿

- 体重増加または緩やかな体重減少

- しびれやこむら返り

血糖が高い状態を放置すると動脈硬化や腎障害などへ進展するリスクが高まります。

生活習慣との強い関係

2型糖尿病は生活習慣の影響を強く受けるため、食事内容、運動頻度、睡眠時間などを整えることが改善につながります。

糖質や脂質の過剰摂取、運動不足、ストレス過多が重なると、より血糖値が上昇しやすくなります。

2型糖尿病予防に関するチェックリスト

- 食事はバランスよく摂取しているか

- 野菜や食物繊維を意識的に摂っているか

- ウォーキングなどの軽い運動を週に複数回行っているか

- 定期的に健康診断を受けているか

1型糖尿病と2型糖尿病の主な症状

1型糖尿病と2型糖尿病では血糖値が高くなる点は共通していますが、症状の出方や進行速度に違いがあります。

違いを理解すると早期受診につながりやすくなります。

急激に出る1型糖尿病の症状

1型糖尿病はインスリンがほとんど出なくなるケースが多いため、急速に血糖値が上昇します。

激しい喉の渇きや頻尿、急激な体重減少といった症状がみられ、水分補給しても改善しにくいと感じたら要注意です。

徐々に進行する2型糖尿病の症状

2型糖尿病は徐々にインスリン抵抗性が高まるため、初期段階では自覚症状が乏しいです。

健康診断で血糖値やHbA1cが高めであることを指摘されるまで本人が気づかないこともあります。

自覚できるような症状が出始めた時にはかなり血糖値が高い状態である場合もあります。

主な症状の出現比較

| 分類 | 症状の出方 | 代表的な初期症状 | 進行度合い |

|---|---|---|---|

| 1型糖尿病 | 急性発症が多い | 多尿、体重減少、口渇感 | 早い |

| 2型糖尿病 | 緩やかに進行 | 倦怠感、口渇感 | ゆっくり |

合併症への影響

両タイプとも長期間血糖値が高い状態を続けると、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こりやすくなります。

2型糖尿病は特に動脈硬化との関連が深く、心疾患や脳血管疾患のリスクも高くなります。

1型糖尿病では細かな血糖コントロールが必要で、急激な低血糖や高血糖に注意が必要です。

主な合併症と特徴をまとめたリスト

- 糖尿病性網膜症:視力低下や失明のリスク

- 糖尿病性腎症:腎機能低下、透析のリスク

- 糖尿病性神経障害:しびれ、痛み、知覚異常

- 動脈硬化:心筋梗塞や脳梗塞のリスク増大

診断方法と検査の流れ

糖尿病が疑われる場合は血液検査と尿検査を中心に診断を進めます。

早めに検査を受けると、その後の治療方針をスムーズに立てやすくなります。

血液検査と尿検査

基本的には空腹時血糖値、経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)、HbA1cなどを調べます。

HbA1cは過去1~2か月の平均的な血糖値を反映する指標であり、隠れ糖尿病の状態も見つけやすいです。

尿検査では尿糖や尿アルブミンなどをチェックします。

糖尿病診断に用いられる主な検査と基準をまとめた表

| 検査名 | 内容 | 基準値の目安 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 食後8時間以上経過後の血糖値 | 126mg/dL以上で疑い |

| 75gOGTT(2時間値) | 75gのブドウ糖を摂取後2時間の血糖値 | 200mg/dL以上で疑い |

| HbA1c(NGSP値) | 過去1~2か月の平均血糖値を推定 | 6.5%以上で疑い |

| 尿糖 | 尿中のブドウ糖 | 本来は陰性 |

| 尿アルブミン | 尿中にアルブミンが含まれるか | 腎機能障害の指標にもなる |

抗GAD抗体などの検査

1型糖尿病を疑う場合には自己免疫の有無を調べる抗GAD抗体検査なども行うことがあります。

これらの抗体が高値である場合、自己免疫性の膵β細胞破壊が関係している1型糖尿病である可能性が高まります。

ただし検査結果が陰性でも1型糖尿病であるケースもあるので総合的な判断が大切です。

早期の医療機関受診

血糖値やHbA1cが基準値を超えていてもすぐに重症化するわけではありません。

しかし早期から適切な治療や生活指導を始めることで合併症の発生を抑えられます。

定期的に医療機関を受診し、経過をチェックすることが不可欠です。

医療機関で行われる主なチェック項目のリスト

- 血糖値・HbA1cの定期的な測定

- 血圧やコレステロールの測定

- 眼科検診(網膜症の有無)

- 尿検査や腎機能検査

1型糖尿病と2型糖尿病の治療法の違い

1型糖尿病と2型糖尿病の違いは治療面にも明確に表れます。

1型ではインスリン注射が治療の柱になりますが、2型は生活習慣の改善や経口薬を中心に進める場合が多いです。

1型糖尿病の治療

1型糖尿病はインスリン不足が根本原因なのでインスリン注射やインスリンポンプが欠かせません。

血糖値の変動が大きいため、血糖値測定をこまめに行いインスリン量を調節する必要があります。

また、適切な食事療法や運動も組み合わせて血糖コントロールを安定させます。

1型糖尿病の治療におけるポイント

| 治療法 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| インスリン注射 | 皮下にインスリン製剤を注射 | 定期的かつ継続的に必要 |

| インスリンポンプ | 小型のポンプで常時インスリン補充 | 血糖値の変動に合わせた細やかな調整が可能 |

| 食事療法 | 血糖値の急上昇を防ぐ食事計画 | 炭水化物量の管理が重要 |

| 運動療法 | 有酸素運動などで血糖値を安定化 | インスリン作用をサポート |

2型糖尿病の治療

2型糖尿病では食事療法や運動療法に力を入れて必要に応じて経口血糖降下薬やGLP-1受容体作動薬などを使用することが多いです。

インスリン注射を行うこともありますが、1型ほど必須ではありません。

肥満が強い場合は減量を目指すことでインスリン抵抗性の改善を図ります。

2型糖尿病の治療における主な薬物療法

- ビグアナイド薬(メトホルミンなど)

- SU薬(グリベンクラミドなど)

- DPP-4阻害薬(シタグリプチンなど)

- SGLT2阻害薬(カナグリフロジンなど)

- GLP-1受容体作動薬(リラグルチドなど)

治療の継続と合併症管理

両タイプとも治療は一度始めたら継続することが重要です。

自己判断で中断すると血糖値が急激に上昇して合併症リスクが高まります。

定期受診や自己血糖測定を続けることで長期的な健康維持が見込めます。

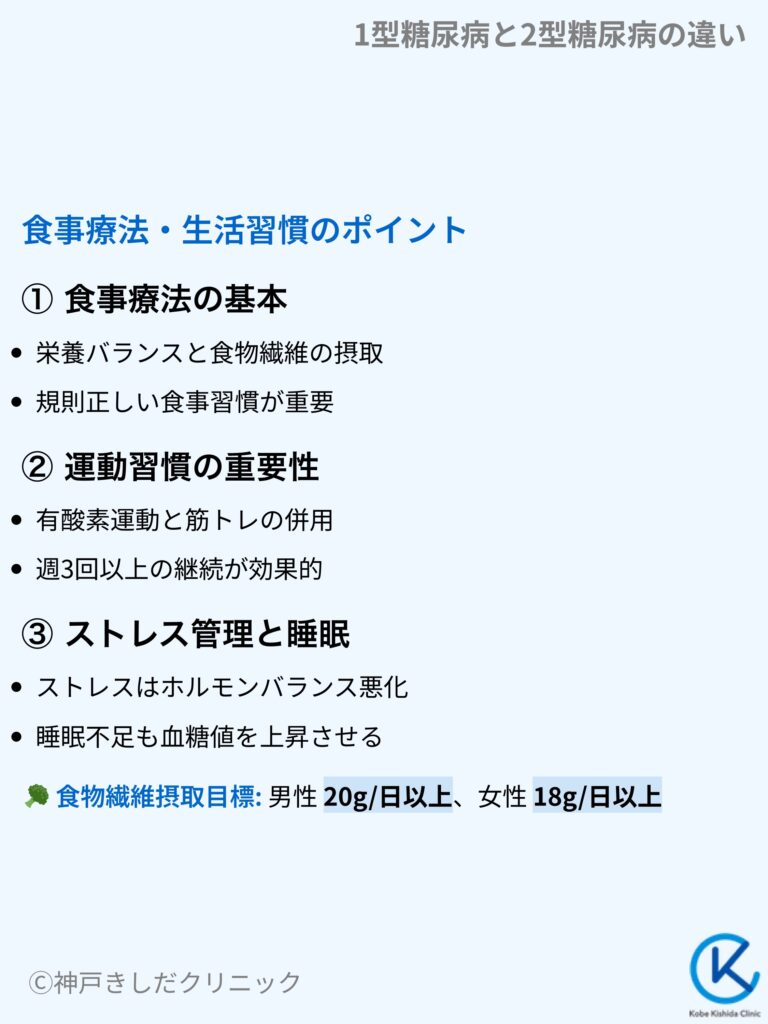

食事療法・生活習慣のポイント

どちらの糖尿病でも食事や生活習慣を整えることは血糖コントロールにとって重要です。

特に2型糖尿病は生活習慣の改善で血糖値が大きく変化することがあります。

食事療法の基本

糖質、脂質、タンパク質のバランスを考えながら過剰摂取を避けることが基本です。

食物繊維を多く含む野菜や海藻、きのこ類を積極的に取り入れて血糖値の急上昇を防ぎます。

1日3食を規則正しく摂ることも重要です。

食事療法を行う上で知っておきたい食品群

| 食品群 | 例 | ポイント |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 米、パン、麺類 | 過剰になりやすいので量を管理 |

| タンパク質 | 魚、肉、豆腐、卵など | 適度な量の摂取で筋肉量維持 |

| 脂質 | 油、バター、ナッツ類 | 質の良い油(オリーブオイルなど)を意識 |

| ビタミン・ミネラル | 野菜、果物、海藻、きのこ類 | 食物繊維やビタミンを補い、血糖値を緩やかに変動 |

運動習慣の重要性

運動には有酸素運動と筋力トレーニングがあり、どちらも血糖値コントロールに役立ちます。

ウォーキングやジョギングなどを日常に取り入れると身体がブドウ糖を効率よく消費できるようになります。

また筋肉量が増えるとインスリン抵抗性を改善しやすいです。

運動習慣を継続しやすくするためのリスト

- 自分に合った運動強度を選ぶ

- 無理なく続けられる短い時間から始める

- 週3回以上を目標にする

- 家族や友人と一緒に取り組む

ストレス管理と睡眠

ストレスや睡眠不足はホルモンバランスを崩して血糖コントロールに悪影響を与えます。

睡眠をしっかり確保してリラクゼーション法や適度な息抜きを取り入れることで自律神経を安定させることにつながります。

ストレス軽減につながる行動例

| 行動例 | 内容 |

|---|---|

| ウォーキング | 気分転換と適度な運動が同時にできる |

| 趣味の時間 | 楽しいことに没頭してリフレッシュ |

| 読書や音楽鑑賞 | 寝る前のリラックス効果が高い |

| 呼吸法 | 深呼吸を意識し、副交感神経を高める |

クリニック受診のメリットとまとめ

1型糖尿病と2型糖尿病は治療法や原因が異なるものの、血糖コントロールの必要性という面では共通しています。

自己流での対処では限界があるため、定期的に医療機関で診察や検査を受けるメリットが大きいです。

専門的なサポート

医師や管理栄養士から指導を受けることで個々のライフスタイルに合わせた食事療法や運動指導を受けられます。

血糖値の変動や合併症のリスクに応じて薬物療法を調整し、こまめにチェックを重ねられます。

クリニックを受診するメリットのリスト

- 専門的なアドバイスを得られる

- 定期的な血糖モニタリングができる

- 合併症を早期に発見できる

- 精神的なサポートや相談もしやすい

1型と2型の違いを理解しケアする大切さ

1型と2型では原因や治療方法が異なるので、自分や家族がどちらのタイプかを知っておくと適切な対策を取りやすくなります。

特に家族に糖尿病の人がいる場合は定期検診や生活習慣の見直しを意識することが大切です。

両タイプの特徴とケアポイントの対比

| 種類 | 原因(主な要因) | 治療の中心 | ケアのポイント |

|---|---|---|---|

| 1型 | 自己免疫でインスリン枯渇 | インスリン注射・ポンプ | 血糖値変動にこまめに対応する |

| 2型 | 生活習慣・肥満など | 生活改善・経口薬・注射等 | 運動や食事内容を根本から見直す |

受診のタイミングと今後の展開

糖尿病は早期受診によって合併症リスクを抑えやすいです。

血糖値が高めと言われた段階や気になる症状があるならば速やかにクリニックを受診して検査やカウンセリングを受けることをおすすめします。

1型糖尿病と2型糖尿病の違いを踏まえたうえで、医師とともに自身の治療方針を決めていくことが健康維持の近道です。

以上