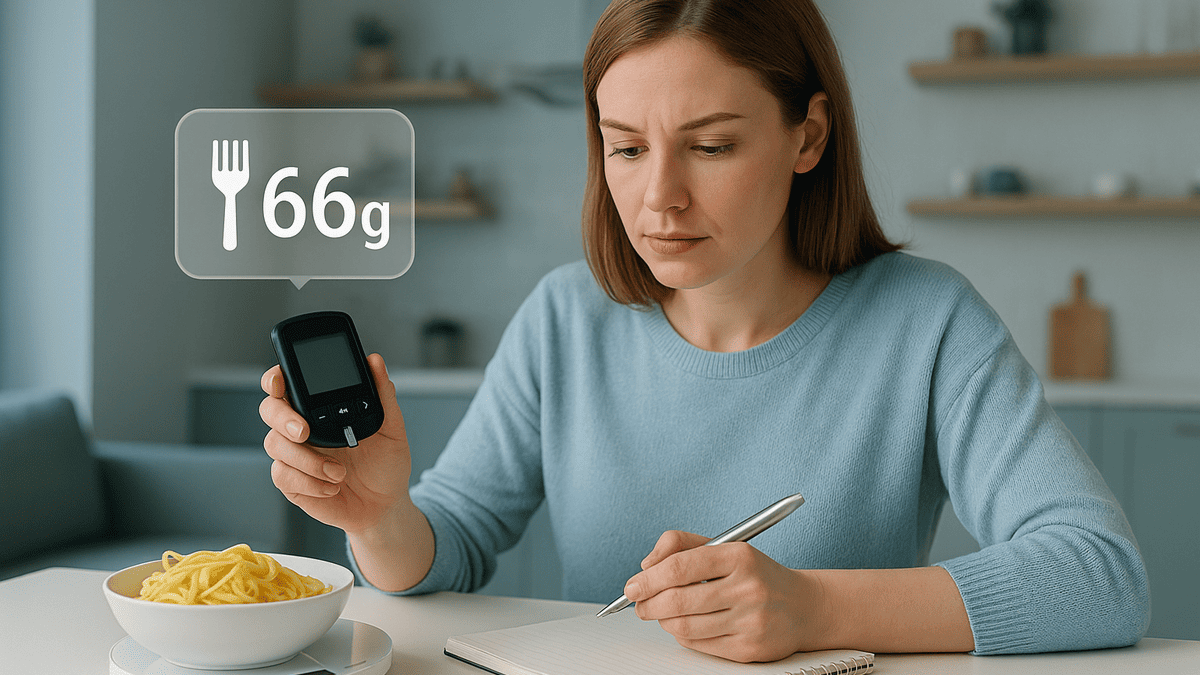

1型糖尿病と診断され、日々の食事管理に悩んでいませんか。特に食後の血糖値をコントロールする上で重要なのが「カーボカウント」です。

この記事では、1型糖尿病の食事療法の基本であるカーボカウントについて、その考え方から具体的な実践方法、外食時のコツまで詳しく解説します。

正しい知識を身につけ、インスリン療法と食事を上手に連携させることで、より柔軟で安心な食生活を送るための一助としてください。

1型糖尿病における食事療法の重要性

1型糖尿病の治療ではインスリン療法と食事療法が車の両輪のように機能します。どちらか一方だけでは、良好な血糖コントロールを維持することは困難です。

なぜ食事療法が大切なのか

1型糖尿病ではインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が壊れてしまうため、体外からインスリンを補う必要があります。

食事から摂取する栄養素、特に炭水化物は血糖値に直接影響を与えるため、その量に合わせてインスリン量を調整する食事療法が治療の根幹をなします。

血糖コントロールと食事の関係

食事で摂取した炭水化物は体内でブドウ糖に分解され、血糖値を上昇させます。この血糖上昇を適切に抑えるために、食事の炭水化物量に応じた量の超速効型インスリンを注射します。

食事とインスリンのバランスが取れると食後の高血糖やその後の低血糖を防ぎ、安定した血糖値を保ちやすくなります。

食事療法が目指す血糖管理

| 項目 | 食事とインスリンのバランスが良い場合 | バランスが悪い場合 |

|---|---|---|

| 食後の血糖値 | 緩やかに上昇し、目標範囲内に収まる | 急激な上昇や、目標を大きく超える高血糖 |

| 数時間後の血糖値 | 安定している | 高血糖の反動による低血糖のリスク |

| 日々の生活 | 体調が安定し、活動的に過ごせる | 血糖変動による体調不良を感じやすい |

食事療法の目標設定

食事療法の目標は、単に食事を制限することではありません。

第一に、良好な血糖コントロールを維持すること。第二に、健康的な成長や体重を維持すること。そして第三に、食事をおいしく楽しみ、生活の質(QOL)を維持することです。

これらの目標を達成するための有効な手段がカーボカウントです。

カーボカウントの基本を理解する

カーボカウントは食事に含まれる炭水化物の量を把握し、それに見合ったインスリン量を決定するための食事管理法です。

1型糖尿病の食事療法の中心となる考え方です。

カーボカウントとは何か

カーボカウントは、英語の「Carbohydrate Counting」を略した言葉です。食事に含まれる「炭水化物(Carbohydrate)」の量を「数える(Counting)」ことで、食後の血糖値の上昇を予測します。

この予測に基づき、適切なインスリン量を計算することで血糖コントロールの精度を高めます。

炭水化物(カーボ)が血糖値に与える影響

食事に含まれる三大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質)のうち、食後短時間で血糖値を最も大きく上昇させるのが炭水化物です。

たんぱく質や脂質も血糖値に影響しますが、その影響は緩やかです。そのため、まずは炭水化物の管理を正確に行うことが重要になります。

三大栄養素と血糖値への影響

| 栄養素 | 血糖値への影響の大きさ | 血糖値が上がり始める時間 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | 大きい | 速い(15分~2時間) |

| たんぱく質 | 小さい | 緩やか(2~4時間) |

| 脂質 | ごく小さい | 非常に緩やか(長時間続く) |

カーボカウントの2つの方法

カーボカウントには「基礎カーボカウント」と「応用カーボカウント」の2つの考え方があります。まずは基礎から始め、慣れてきたら応用に進むのが一般的です。

- 基礎カーボカウント:食品を炭水化物の量でグループ分けし、交換単位で管理する方法。

- 応用カーボカウント:食品の炭水化物量をグラム単位で正確に計算し、インスリン量を調整する方法。

【基礎編】カーボカウントの実践方法

まずは食品に含まれる炭水化物量を知ることから始めましょう。身の回りにある情報を活用することで、誰でもカーボカウントを始めることができます。

食品に含まれる炭水化物量を知る

炭水化物を多く含む食品は主に主食となる穀類、いも類、果物、砂糖などです。これらの食品を「カーボ」として数えます。

一方で、肉や魚、卵、油、葉物野菜などは炭水化物が少ないため、通常はカーボとして数えません。

栄養成分表示の活用法

加工食品のパッケージには栄養成分表示が記載されています。この中の「炭水化物」または「糖質」の項目を確認することで、正確なカーボ量を把握できます。

「炭水化物=糖質+食物繊維」ですが、血糖値に直接影響するのは主に糖質です。最初は炭水化物の量で計算して問題ありません。

主要な食品のカーボ量目安

日常的によく食べる食品のカーボ量を覚えておくと、計算がスムーズになります。

例えば、炭水化物10gを「1カーボ」として数える方法が広く用いられています。

食品別カーボ量の目安(1カーボ=炭水化物10g)

| 食品 | 目安量 | カーボ数 |

|---|---|---|

| ごはん | 小さいお茶碗に軽く1杯(約50g) | 2カーボ |

| 食パン(6枚切り) | 1枚 | 3カーボ |

| うどん(1玉) | 1玉(約200g) | 5カーボ |

| バナナ | 中1本 | 2カーボ |

| りんご | 中1/2個 | 1.5カーボ |

【応用編】インスリン量の調整

カーボカウントに慣れてきたら、自分の体に合わせてインスリン量を微調整する「応用カーボカウント」に挑戦します。

これにはいくつかの指標を用います。

インスリン/カーボ比(ICR)とは

インスリン/カーボ比(ICR: Insulin to Carbohydrate Ratio)とは、「インスリン1単位で摂取できる炭水化物のグラム数」を示す値です。

例えば、ICRが「10」の場合、炭水化物10g(1カーボ)を摂取するのにインスリンが1単位必要であることを意味します。

この比率は個人差があり、時間帯によっても変動します。

自分のICRを見つける方法

ICRは、医師や管理栄養士と相談しながら見つけていきます。食前後の血糖値と食事の記録を丁寧につけることが自分に合ったICRを発見する近道です。

例えば朝食はICRが8、昼食と夕食は10といったように、食事ごとに設定を調整することもあります。

食事内容に応じたインスリン調整

炭水化物の量だけでなく、脂質やたんぱく質の量も血糖値に影響を与えます。例えば、ピザや揚げ物など脂質の多い食事は、消化吸収が遅れ、食後数時間経ってから血糖値が上昇し続けることがあります。このような場合は、インスリンの注入方法を工夫する(追加ボーラスを分割して注入するなど)ことも有効です。

食事内容とインスリン注入の工夫例

| 食事の例 | 血糖値の動きの特徴 | インスリン注入の工夫 |

|---|---|---|

| おにぎり、うどん | 食後すぐに血糖値が上昇する | 食直前に全量を注入(通常ボーラス) |

| ピザ、唐揚げ定食 | 食後ゆっくりと、長時間上昇が続く | 一部を食前に、残りを数時間かけて注入(デュアルボーラス) |

| コース料理 | だらだらと食事をし、上昇が長時間続く | 食事の時間に合わせて注入を延長(スクエアボーラス) |

食事のバランスと栄養管理

カーボカウントは炭水化物に注目しますが、健康を維持するためには全体の栄養バランスが重要です。

他の栄養素の役割も理解し、バランスの良い食事を心がけましょう。

炭水化物以外の栄養素の役割

たんぱく質は筋肉や臓器の材料となり、脂質はエネルギー源や細胞膜の成分となります。ビタミンやミネラルは体の調子を整えるのに必要です。

これらの栄養素をバランス良く摂取することが長期的な健康維持につながります。

主な栄養素とその働き

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 筋肉・血液・皮膚など体を作る | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 脂質 | エネルギー源、細胞膜の構成成分 | 植物油、バター、ナッツ類 |

| ビタミン・ミネラル | 体の調子を整える | 野菜、海藻、きのこ類 |

バランスの良い食事の構成例

日本の伝統的な「一汁三菜」の食事スタイルは、栄養バランスを整える上で参考になります。

主食(炭水化物)、主菜(たんぱく質)、副菜(ビタミン・ミネラル)を揃えることを意識すると、自然とバランスが良くなります。

食物繊維を上手に取り入れる

食物繊維は糖の吸収を緩やかにし、食後の急激な血糖上昇を抑える働きがあります。野菜、きのこ、海藻、全粒穀物などに多く含まれるため、積極的に食事に取り入れましょう。

食事の最初に食物繊維の多い野菜から食べ始める「ベジファースト」も有効な方法です。

外食やおやつとの付き合い方

社会生活を送る上で、外食やおやつの機会は避けられません。

カーボカウントのコツを知っておけば、食事の楽しみを諦めることなく、柔軟に対応できます。

外食時のカーボカウントのコツ

外食メニューは栄養成分が表示されていないことも多く、カーボ量の推定が難しい場合があります。見た目や経験から量を推定する練習が必要です。

迷ったときは丼ものや麺類などの単品料理より、主食・主菜・副菜が分かれている定食を選ぶと、カーボ量を推定しやすくなります。

外食メニューのカーボ量推定のヒント

| メニュー例 | カーボ量の多い部分 | 推定のヒント |

|---|---|---|

| ラーメン | 麺、スープ(砂糖など) | 麺の量(大盛りか普通か)で判断。スープは全部飲まない。 |

| カレーライス | ごはん、ルー(小麦粉、いも類) | ごはんの量で大まかに計算。ルーにもカーボが含まれることを意識。 |

| ハンバーグ定食 | ごはん、付け合わせのポテト、ソース | ごはんの量を基本に、付け合わせやソースの甘さを考慮して加算。 |

おやつ選びのポイント

おやつを食べる場合はそのカーボ量も計算し、必要であればインスリンを追加します。

血糖値が低いとき以外は1回のおやつのカーボ量は10g~15g(1~1.5カーボ)程度を目安にすると、血糖コントロールがしやすくなります。

ナッツやチーズ、ヨーグルトなど炭水化物の少ない食品を選ぶのも良い方法です。

アルコールの注意点

アルコール自体は血糖値を上げませんが、肝臓での糖の放出を抑えるため、数時間後に低血糖を引き起こす危険性があります。特にインスリン作用が続いている夜間に飲酒する場合は注意が必要です。

また、ビールや日本酒、甘いカクテルなどは糖質を含むため、その分のカーボカウントも忘れないようにしましょう。

よくある質問(Q&A)

最後に、食事療法やカーボカウントに関してよくいただく質問にお答えします。

- Qカーボカウントが難しい食品はどうすれば良いですか?

- A

煮物や鍋物、シチューのように様々な食材が混ざっている料理は正確な計算が困難です。

最初はじゃがいもや里芋、かぼちゃなどカーボ量の多い食材がどれくらい入っているかを目で見て推定します。

経験を重ねることで徐々に精度が上がっていきます。完璧を目指さず、大まかに捉えることから始めましょう。

- Q低血糖時の補食はどう考えれば良いですか?

- A

低血糖時の補食は治療の一環であり、カーボカウントに含めてインスリンを打つ必要はありません。

速やかに血糖を上げるために、吸収の速いブドウ糖や砂糖、ジュースなどを摂取します。補食の量は、血糖値や状況に応じて調整します。

低血糖時の補食の目安

補食の種類 目安量(炭水化物10~15g) 特徴 ブドウ糖 10g 吸収が最も速い。 砂糖 スティックシュガー2本程度 ブドウ糖の次に速い。 ジュース(果汁100%) 150~200ml 吸収が速く、外出先でも手軽。

- Q食事の順番は血糖値に影響しますか?

- A

影響します。

野菜(食物繊維)を先に食べ、次におかず(たんぱく質・脂質)、最後にごはん(炭水化物)という順番で食べると糖の吸収が緩やかになり、食後の血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

これは「ベジファースト」と呼ばれ、手軽に実践できる血糖コントロールの工夫です。

- Q子どものカーボカウントで気をつけることは何ですか?

- A

子どもは成長期にあるため、成長に必要なエネルギーと栄養素を十分に確保することが最も重要です。

食事を厳しく制限するのではなく、食べる量に合わせてインスリンを調整するというカーボカウントの考え方が特に有効です。

また、給食のメニューや日々の活動量に合わせて親子で一緒にカーボカウントを学び、実践していく姿勢が大切です。

以上

SHIRAISHI, Sanshiro, et al. Effects of carbohydrate counting on glycemic control and quality of life in patients with type 1 diabetes: a pilot study. Diabetology international, 2014, 5.3: 181-186.

SAKANE, Naoki; DOMICHI, Masayuki; SUGANUMA, Akiko. Efficacy of carbohydrate counting in people with type 1 and type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Diabetology International, 2025, 1-13.

YAMADA, Eijiro, et al. Effect of carbohydrate counting using bolus calculators on glycemic control in type 1 diabetes patients during continuous subcutaneous insulin infusion. Journal of Diabetes Investigation, 2017, 8.4: 496-500.

BELL, Kirstine J., et al. Efficacy of carbohydrate counting in type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2014, 2.2: 133-140.

DIAS, Viviane M., et al. Effect of the carbohydrate counting method on glycemic control in patients with type 1 diabetes. Diabetology & metabolic syndrome, 2010, 2.1: 54.

KAWAMURA, Tomoyuki. The importance of carbohydrate counting in the treatment of children with diabetes. Pediatric diabetes, 2007, 8: 57-62.

AYANO‐TAKAHARA, Shiho, et al. Carbohydrate intake is associated with time spent in the euglycemic range in patients with type 1 diabetes. Journal of diabetes investigation, 2015, 6.6: 678-686.

KAWAMURA, Tomoyuki, et al. The factors affecting on estimation of carbohydrate content of meals in carbohydrate counting. Clinical Pediatric Endocrinology, 2015, 24.4: 153-165.

URAKAMI, Tatsuhiko, et al. Frequent scanning using flash glucose monitoring contributes to better glycemic control in children and adolescents with type 1 diabetes. Journal of Diabetes Investigation, 2022, 13.1: 185-190.

SATO, Junko, et al. A randomized controlled trial of 130 g/day low-carbohydrate diet in type 2 diabetes with poor glycemic control. Clinical nutrition, 2017, 36.4: 992-1000.