インスリンを作る力が低下して血糖値が上がりやすくなる1型糖尿病は若年層だけでなくさまざまな年代で見られる病気です。

早めに気づいて適切な対応を始めることが大切ですが、実際には「1型糖尿病とはどのようなものか」「どんな治療があるのか」といった基本的なことがよく分からない方もいるかもしれません。

そこで本記事では1型糖尿病に見られる症状や検査、治療の基本的な流れを分かりやすくまとめました。

日常生活で意識しておきたいポイントにも触れていますので、受診のきっかけや治療の参考にしてみてください。

1型糖尿病とは何か?

1型糖尿病はインスリンを分泌する細胞が破壊され、インスリンの分泌量が著しく減少することで血糖値が上がりやすくなる病気です。

治療ではインスリン補充が重要になりますが、なぜインスリンが不足するのか、どうして糖尿病の中でも区別されるのかを知っておくと今後の生活をコントロールしやすくなります。

この段落では1型糖尿病とは何かという概念を解説しながら特徴的なポイントを見ていきます。

1型と2型の違い

糖尿病は大きく1型と2型に分かれます。

1型は自己免疫反応によって膵臓のβ細胞が破壊されることでインスリン分泌ができなくなる状況を指し、急激に症状が現れる傾向があります。

一方で2型は生活習慣の乱れや肥満をきっかけにインスリンの分泌量や作用が十分でなくなるため血糖値が上昇します。

遺伝要因や環境要因も関与しますが、それぞれ発症のメカニズムや治療方針が異なります。

1型糖尿病と2型糖尿病の主な特徴

| 項目 | 1型糖尿病 | 2型糖尿病 |

|---|---|---|

| 主な原因 | 自己免疫などによる膵β細胞の破壊 | 生活習慣・肥満・遺伝的要因 |

| 発症の仕方 | 比較的急激に発症して症状が出る | ゆるやかに進み、症状が出にくいことが多い |

| インスリン分泌 | 著しく低下またはほぼ欠如 | 分泌はあるが効きにくい、または分泌不足 |

| 主な治療 | インスリン注射を中心とした治療 | 食事・運動療法、経口薬、インスリン注射など |

発症年齢とリスク要因

1型糖尿病は幼少期から思春期にかけて発症するイメージがありますが、1型糖尿病は成人でも発症しうるため、小児だけの病気ではありません。

自己免疫の異常が大きな要因と考えられており、特定のウイルス感染による自己免疫の誘発や遺伝子の多型などが関与することがあります。

2型に比べると肥満や生活習慣だけでは説明しきれない背景があります。

1型糖尿病とは何かと日常生活への影響

血糖値が高くなると全身のエネルギー利用に支障が生じます。食事から摂った糖分がうまく細胞に取り込まれず、疲れやすくなる、体重が減る、のどが渇くなどの日常的なトラブルを引き起こします。

さらに慢性的な高血糖状態が続くと血管や神経がダメージを受けやすくなり、合併症へとつながる恐れもあります。

そのため、早い段階で1型糖尿病の治療法や診断について理解し、生活の中で意識的に血糖コントロールを行うことが重要です。

受診前のセルフチェックポイント

1型糖尿病を疑う症状に心当たりがある場合、まずは医療機関に相談することが大切ですが、その前に自分自身でも確認しておきたいポイントがあります。

生活の中でチェックする項目

- 糖質を摂取しているのに疲れが取れにくい

- トイレの回数が増え、夜間に頻繁に目が覚める

- 水分をたくさん摂っているのに口渇感が続く

- 急激に体重が減少している

- 身体がだるく集中力が落ちている

少しでも当てはまる項目があれば血糖値の異常が隠れているかもしれません。

早めに糖尿病内科を受診し、原因を探る検査を受けてみると安心です。

1型糖尿病に特徴的な症状

1型糖尿病は急激に血糖値が上昇しやすいため、いきなり体調不良を感じることがあります。具体的には多尿や口渇、多飲、体重減少などが顕著に見られるケースが多いです。

これらの症状があるのに放置すると重症化して糖尿病ケトアシドーシスに至る危険性も生じます。

ここでは1型糖尿病の症状についてもう少し詳しく見ていきます。

血糖値が高いときのサイン

血糖値が高い状態が続くと以下のようなサインが出やすくなります。

こうした症状は急に強く出ることもあるため、小さな変化でも見逃さないことが大切です。

血糖値上昇時の主な症状

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 多尿・頻尿 | 余分な糖を尿とともに排出しようとして尿量と排尿回数が増える |

| 口渇・多飲 | 尿量が増えるため、身体が水分を欲して頻繁に喉が渇く |

| 体重減少 | エネルギーがうまく利用できず脂肪組織が分解され、体重が減っていく |

| 倦怠感・疲労感 | 細胞に栄養が十分行き渡らず、慢性的な疲れやだるさを感じやすくなる |

| 目のかすみ | 血糖値の上昇が原因で水晶体や網膜に影響を与え、視界がぼやけることがある |

糖尿病ケトアシドーシスへの警戒

インスリンが不足している状態が長く続くと、身体は脂肪を分解してエネルギーを補おうとします。

その結果、血液中にケトン体という物質が増え、血液が酸性に傾く「糖尿病ケトアシドーシス」を起こす可能性があります。

吐き気や腹痛、呼吸が深く速くなるクスマウル呼吸などを伴い、意識障害を引き起こすこともあるため、早急な治療が必要です。

子どもの場合に注意したい初期症状

小児期に発症する1型糖尿病では本人が喉の渇きや疲労を訴えても周囲が「運動のしすぎ」「風邪気味なのかもしれない」と見過ごしてしまうケースがあります。

急に体重が減ったり、おねしょが増えたりした場合は受診を検討して血糖値を測定すると安心です。

保護者が早めに気付くことで重症化を防げる場合があります。

自己判断の危険性

「糖尿病だからのどが渇いて当たり前」「疲れやすいのは普段忙しいから」などと自己判断すると治療の開始が遅れるリスクがあります。

自己判断は避け、少しでも気になる症状があれば専門医や医療機関で血糖値をチェックしてください。

特に1型の場合は症状が急激に悪化しやすいため、速やかな対応が大切です。

診断の流れと検査のポイント

1型糖尿病かどうかを確定させるには複数の検査を組み合わせて総合的に判断します。

血糖値の測定やHbA1c(ヘモグロビンA1c)のチェックなど基本的な検査だけでなくインスリン自己抗体の有無なども参考にします。

ここでは医療機関で実施する代表的な検査や診断の流れについてご紹介します。

血糖値とHbA1cの評価

空腹時血糖や随時血糖を測定して高血糖かどうかを確認します。

さらにHbA1cは過去1〜2か月間の血糖コントロールの状態を反映する指標で、6.5%以上になると糖尿病の疑いが高くなります。

これらの値を見ながら糖尿病かどうかをまず判断します。

血糖値とHbA1cの一般的な基準

| 指標 | 判定ライン |

|---|---|

| 空腹時血糖 | 126mg/dL以上で糖尿病疑い |

| 随時血糖 | 200mg/dL以上で糖尿病疑い |

| HbA1c | 6.5%以上で糖尿病疑い |

インスリン自己抗体検査

1型糖尿病は自己免疫反応が原因で起こる場合が多く、抗GAD抗体などのインスリン関連抗体が陽性を示すことがあります。

この検査結果が陽性であれば自己免疫性の1型糖尿病である可能性が高いといえます。

ただし陽性でも必ずしも1型を発症するわけではないため、血糖値の変動や症状と合わせて総合的に見ていきます。

Cペプチドの測定

インスリンは膵臓で合成されるときCペプチドと呼ばれる物質が切り離されます。そのため血液中や尿中のCペプチド濃度を測ることでインスリン分泌量を推定できます。

1型の場合ではCペプチドが極めて低下している場合が多く、2型と鑑別する大きな指標になります。

主な検査方法と目的

| 検査項目 | 目的・役割 |

|---|---|

| 空腹時血糖・随時血糖 | 血糖値が異常に高いかどうかを確認 |

| HbA1c | 過去1〜2か月の平均的な血糖コントロール状況を評価 |

| インスリン自己抗体検査 | 自己免疫性の1型糖尿病の可能性を確認 |

| Cペプチド測定 | インスリンの分泌量を推定し、1型か2型かを鑑別するための手がかり |

| ケトン体検査 | ケトアシドーシスの有無を確認 |

診断時に意識しておきたいポイント

診断には複数の検査データを総合的に見ることが大切ですが、下記のような点にも注意を払いながら担当医とコミュニケーションをとるとスムーズです。

診断に向けた留意事項

- 飲水量や排尿回数の増加をメモしておく

- 体重変化の推移を把握する

- 家族に糖尿病の既往があるか確認する

- 急激な体調変化や生活状況の変化を伝える

これらの情報を医師に共有することで、より正確に症状を把握できます。

1型糖尿病の治療法

1型糖尿病の治療はインスリンの分泌不足を補うことが中心となります。

具体的にはインスリン注射やインスリンポンプなどの方法を用いながら血糖値を適正にコントロールし、合併症を防ぐことをめざします。

ここでは1型糖尿病の治療として一般的な方法をいくつかご紹介します。

インスリン注射

1型糖尿病の治療では体外からインスリンを補うことが必要です。

ペン型注射器や注射薬は速効型、中間型、混合型などがあり、医師の指示のもとで1日の注射回数やタイミングを決めて血糖コントロールを行います。

注射部位をローテーションすることで皮膚の硬化を防ぐようにも配慮します。

インスリン注射の種類

| 種類 | 作用の特徴 |

|---|---|

| 速効型 | 投与後15〜30分で効き始め、持続時間は約3〜5時間 |

| 中間型 | 効果が出るまでに1〜2時間かかり、作用が10〜16時間程度続く |

| 混合型 | 速効型と中間型を合わせたタイプで1回の注射で2つの作用が得られる |

インスリンポンプ

皮下にカテーテルを留置し、持続的にインスリンを送り込むポータブルデバイスをインスリンポンプと呼びます。

きめ細かい血糖コントロールが可能で注射の手間を減らせるメリットがありますが、使用に際しては操作の習得や定期的な装着部位の交換が必要です。

食事療法と運動療法

1型糖尿病の場合、インスリン注射のみでなく、食事療法や運動療法も欠かせません。

食事内容を管理してカーボカウント(糖質量の計算)を行い、適量のインスリンを打つことで血糖値を安定させやすくなります。

運動は血流改善やインスリン感受性向上に役立ちますが、低血糖を起こすリスクがあるため、運動前後の血糖値チェックと糖質補給が重要です。

食事療法と運動療法における注意点

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| カーボカウント | 食事の糖質量を計算し、その量に見合ったインスリンを補う方法 |

| 低血糖予防 | 運動の前後に血糖値を測定し、必要に応じて糖質を補給することが大切 |

| バランスの良い食事内容 | エネルギー・たんぱく質・ビタミン・ミネラルをバランスよく摂取する意識を持つ |

1型糖尿病の治療におけるセルフモニタリング

血糖値を把握して治療方針を決めるうえでセルフモニタリング(SMBG)はとても重要です。

食前・食後だけでなく、運動の前後や就寝前など1日のうちで複数回測定して変化を捉えることが推奨されます。

最近では血糖を連続的に測定できる機器(CGM)も普及してきており、より細やかなコントロールが期待できます。

血糖コントロールの重要性と日常生活の留意点

血糖コントロールが安定すると糖尿病特有の合併症を防ぐだけでなく、身体全体の調子も整えやすくなります。

1型糖尿病の治療ではインスリン療法がメインになりますが、日常生活での行動次第で血糖値は大きく変動します。

この段落では血糖コントロールを保つために意識しておきたいポイントを整理します。

低血糖と高血糖のリスク管理

インスリン補充を行う場合、注射量やタイミングを誤ると低血糖リスクが高まります。

反対に食事や運動のバランスが不十分だと高血糖が続きやすくなります。

そのため自分自身の体調や生活リズムに合わせてインスリン量を調整し、必要に応じて医療機関に相談することが大切です。

低血糖時に起こりやすい症状

- 手の震え

- 冷や汗

- 動悸

- 強い空腹感

- ぼんやりして集中できない

低血糖の兆候を感じたらブドウ糖や糖分を含む飲み物で素早く血糖を上げると良いでしょう。

反応が遅れると意識障害やけいれんを起こす可能性があるので注意が必要です。

インスリン注射と食事のタイミング

血糖コントロールをスムーズに行うためにはインスリン注射と食事のタイミングをうまく合わせることがポイントです。

速効型インスリン(ヒトインスリン製剤)を使用する場合は、通常、食事の約30分前に注射することが推奨されますが、生活習慣や血糖値の動向によって最適なタイミングは変わります。

医師や管理栄養士と相談しながら調整すると安心です。

インスリン注射と食事タイミングの目安

| インスリン種類 | 推奨される注射のタイミング |

|---|---|

| 速効型 | 食事の約30分前〜食直前 |

| 超速効型 | 食直前〜食事開始時 |

| 中間型 | 朝食や夕食の少し前(主治医の指示による) |

運動習慣と血糖値の関係

適度な運動は血糖値の改善に役立つ一方、1型糖尿病ではインスリン分泌が極端に少ないため、運動量とインスリン量のバランスが崩れると急激に低血糖になるリスクがあります。

運動前後にこまめに血糖値を測り、必要に応じて糖質を補給することで安心して運動を続けられます。

ウォーキングや軽いジョギングなど有酸素運動を習慣づけることがすすめられます。

生活習慣全般の見直し

血糖コントロールは食事や運動だけでなく、睡眠やストレスマネジメントなど多岐にわたる生活習慣にも影響を受けます。

疲労や睡眠不足が重なるとホルモンバランスが乱れ、高血糖になりやすくなることがあります。

規則正しい生活リズムを保つことでインスリンの作用を高め、血糖値の安定につなげやすくなります。

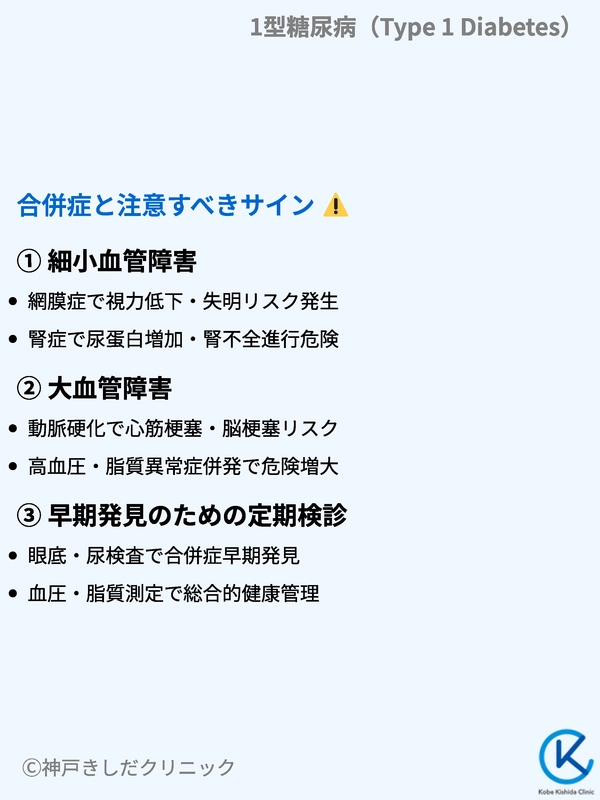

合併症と注意すべきサイン

1型糖尿病では血糖値が持続的に高い状態にあると合併症を引き起こしやすくなります。

慢性的に血糖が高いと血管や神経が損傷を受けやすくなるため細小血管障害や大血管障害などが生じることがあります。

この段落では合併症の種類と早期発見のポイントを解説します。

細小血管障害

細い血管が障害を受けると特に以下のような疾患を引き起こす可能性があります。

細小血管障害の代表例

| 合併症 | 主な症状と注意点 |

|---|---|

| 糖尿病網膜症 | 視力の低下、失明のリスク。定期的な眼底検査が大切 |

| 糖尿病腎症 | 尿タンパクの増加、最終的に腎不全に至ることがある |

| 糖尿病神経障害 | 手足のしびれや知覚鈍麻、消化機能の低下など多彩な症状が現れる |

いずれも重症化すると生活の質に深刻な影響を与えるため早い段階から定期検査と血糖コントロールが大切です。

大血管障害

大きな血管の動脈硬化が促進されることで心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を合併する恐れが高まります。

高血圧や脂質異常症を併発している場合は特に注意が必要です。

大血管障害につながる要因

- 高血糖状態の持続

- 高血圧

- 脂質異常症

- 喫煙習慣

これらのリスクが重なると動脈硬化が進行しやすくなるため血圧や脂質の管理にも目を向けることが重要です。

早期発見のための定期検診

合併症は初期段階では症状がほとんど現れず、気付いたときにはかなり進行していることもあります。

定期的に医療機関で検査を受け、眼底検査、血液検査、尿検査などを行うことで早期発見・早期治療につなげやすくなります。

定期検診でチェックしたい項目

- 眼底検査

- 尿中アルブミンや尿蛋白検査

- 血液検査(クレアチニン、eGFRなど)

- 血圧測定

- 血中脂質(LDL、HDL、トリグリセリド)

小さな変化でも見逃さずに把握し、必要に応じて治療内容を修正することで長期的な健康維持をめざします。

治療に取り組む上での心のケアとサポート体制

1型糖尿病の治療では毎日の自己管理が欠かせません。

インスリン注射や血糖測定、食事管理などを続けるうちに心身ともに負担を感じることがあるかもしれません。

この段落では治療を続けていくうえで大切なメンタル面のケアや利用できるサポート体制について考えていきます。

不安やストレスへの向き合い方

「なぜ自分が1型糖尿病になったのか」という思いは、誰しも抱えやすいものです。

コントロールがうまくいかないときに焦りや不安を感じたり、自己注射や食事制限にストレスを感じたりすることもあります。

そういった感情を無理に押し込めるのではなく、医師や看護師、カウンセラーなど専門家に相談することが大切です。

メンタルケアのヒント

- 家族や友人に気持ちを言葉で伝える

- 同じ疾患を持つ人たちのサポートグループに参加する

- 担当医や専門カウンセラーと定期的に面談する

- ストレス解消の趣味やリラックス法を見つける

一人で抱えずに周囲の力を借りることで治療への意欲を保ちやすくなります。

医療スタッフとの連携

医療スタッフとの信頼関係も継続治療を支える大きな柱です。

血糖値が安定しないときや低血糖の不安があるときなど気軽に相談できる環境を整えることでトラブルの早期解決につなげられます。

定期受診の際には日々の記録や気になったことをまとめて医師に伝えるとスムーズです。

通院時に準備しておくと役立つ情報

- 血糖値の自己測定データ

- インスリン注射や服薬のスケジュール表

- 食事内容や運動量のメモ

- 低血糖や高血糖が起きたときの詳細な状況

こうしたデータがあると医師が原因を特定しやすくなり、適切なアドバイスをもらえます。

周囲の理解を得るための工夫

学校や職場など日常生活の場面でも周囲の理解があると血糖コントロールをしやすくなります。

自分が1型糖尿病であることや低血糖時の対応などを共有しておくと、いざというとき助けを求めやすいです。

特にインスリン注射や血糖測定が必要なタイミングを職場に相談すると休憩を調整してもらいやすくなるケースもあります。

続けやすいセルフケアを見つける

毎日行うインスリン注射や血糖測定、食事・運動などに強いストレスを感じると長続きしません。

自分に合ったペースややり方を模索し、楽しみながら続けられるセルフケア方法を見つけると良いでしょう。

小さな成功体験を積むことで前向きに取り組めるようになります。

医療機関との連携と受診のタイミング

1型糖尿病は一度診断がついたら長期的に付き合う必要がある病気ですが、適切なタイミングで専門医を受診しながら治療を継続すると血糖コントロールと合併症予防の両立がしやすくなります。

この段落では医療機関との連携や受診のポイントを押さえていきましょう。

定期受診の重要性

合併症を防ぎ、血糖コントロールを安定させるためには定期的な受診が欠かせません。

医師や管理栄養士、看護師など専門スタッフのアドバイスを受けながら治療方針を修正し、トラブルを未然に防ぐことができます。

特にHbA1cの変化や体調の変化をチェックすることで早期に問題を発見できます。

定期受診でチェックされる主な項目

| チェック項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 血糖値・HbA1c | 日々のコントロール状況の把握 |

| 体重・体脂肪率 | 過度な減少や増加がないかを確認 |

| バイタルサイン | 血圧・脈拍・体温などの基本的な健康状態を確認 |

| 血液検査・尿検査 | 合併症の早期発見や全身状態のチェック |

| 生活指導 | 食事・運動・生活習慣など総合的なアドバイスを行う |

症状が安定しないときの追加受診

自己管理をしっかり行っていても急に血糖値が上昇しやすくなったり、低血糖を繰り返したりすることがあります。

そうした場合には定期受診を待たずに早めに追加で受診することをおすすめします。

薬の見直しや必要な検査を行うことで原因を把握して早期に改善へとつなげられます。

他の診療科との連携

1型糖尿病をきっかけに、眼科や腎臓内科、循環器内科などとの連携が必要になることがあります。

定期的にこれらの診療科で検査を受け、合併症の徴候がないかチェックすることが大切です。

複数の診療科を受診する場合は主治医と情報を共有してスケジュールや治療方針を整理するとスムーズに進められます。

受診を考える方へ

1型糖尿病が疑われる症状がある方、もしくは診断済みであっても治療がうまくいかずに困っている方は、一度糖尿病内科で相談してみると新しい視点を得られます。

適切な治療法の見直しや最新の医療機器の活用などで血糖コントロールを安定させ、日々の生活の質を高めることができます。

長期にわたり自分自身の身体と向き合うことになるからこそ信頼できる医療機関との連携が重要です。

以上