原発性アルドステロン症とは血圧を調整するホルモンであるアルドステロンが過剰に分泌され、高血圧や低カリウム血症などを引き起こす病気です。

高血圧の原因として注目される一方で、糖代謝との関連が示唆されるなど糖尿病内科領域とのかかわりも見逃せません。

ここでは診断や治療の流れを詳しく解説し、どのように受診やケアをすればよいかを考えます。

高血圧が気になる方やむくみが続く方だけでなく、血糖コントロールの乱れを感じる方にも参考になる情報をお伝えします。

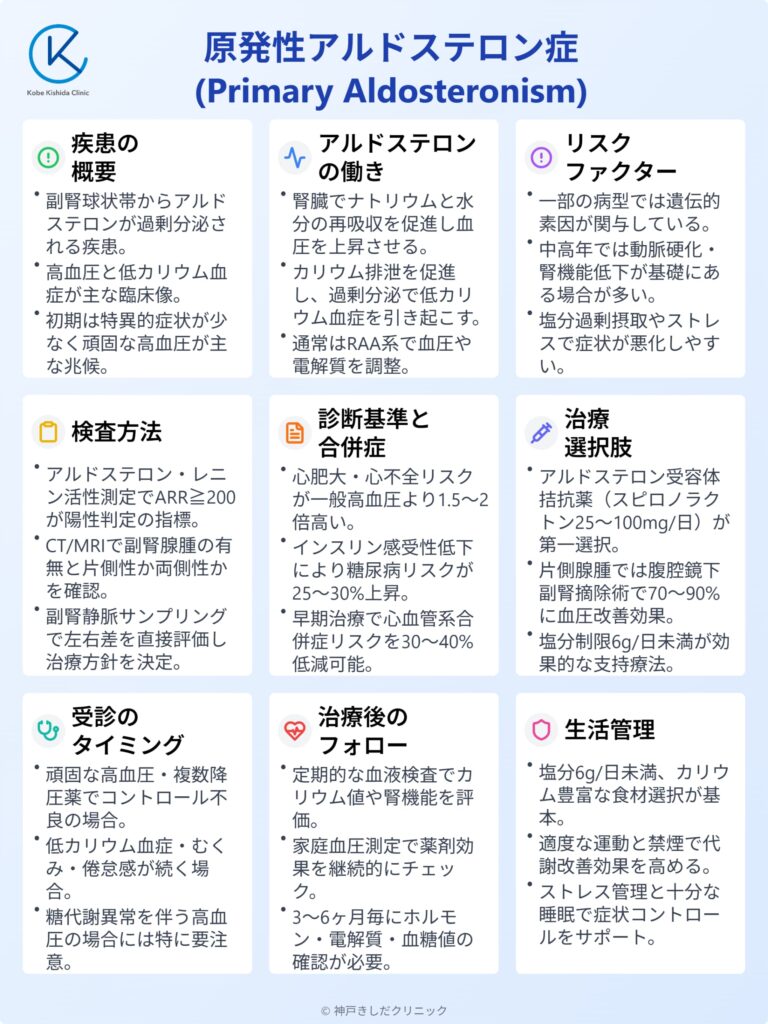

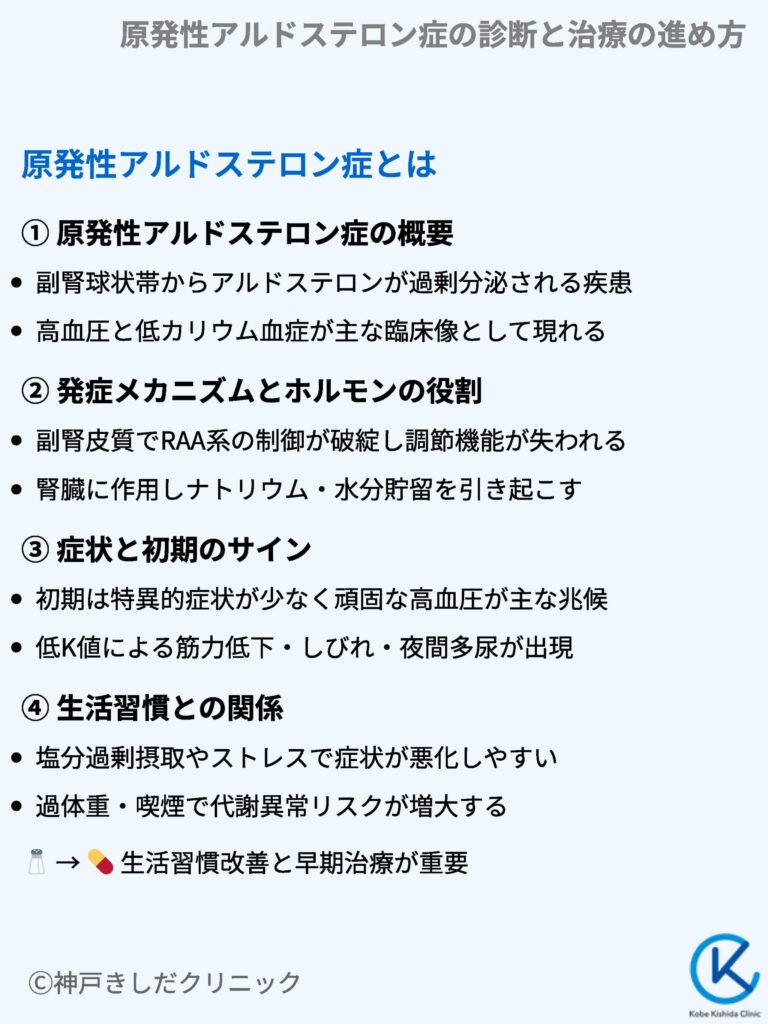

原発性アルドステロン症とは

原発性アルドステロン症は副腎に存在する球状帯という部位が主体となり、アルドステロンというホルモンが通常よりも多く分泌されることで起こる疾患です。

高血圧がコントロールしにくいケースで疑われることが多く、放置すると心血管系のトラブルにつながるおそれがあります。

早めに診断を受けることで合併症を回避しやすくなり、日常生活の負担を軽減できる可能性があります。

原発性アルドステロン症の概要

アルドステロンは腎臓の働きと深く関わり、ナトリウムと水分を体内に貯留させ、カリウムを排泄しやすくする特徴があります。

本来は血圧や体内のイオンバランスを整えるホルモンですが、過剰に分泌されると高血圧が持続してしまいます。

副腎の腺腫(良性の腫瘍)が原因になることが多いものの、両側の副腎が過形成を起こすタイプなどもあり、複数の病型が存在します。

過去には「Conn症候群」という名称で呼ばれていたこともあります。

発症メカニズムとホルモンの役割

アルドステロンは副腎皮質の球状帯で合成され、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAA系)の制御を受けます。

血圧が下がったときや塩分が不足したときにレニンが分泌され、最終的にアルドステロンが分泌されます。

しかし副腎に腺腫がある場合や過形成がある場合はこの調節が破綻して過剰分泌の状態に陥ります。

症状と初期のサイン

初期には特異的な症状が見られにくく、高血圧や疲労感など一般的な体調不良として認識されることもあります。

血液中のカリウム値が下がると筋力低下やしびれ、夜間多尿が起こりやすくなるので、だるさを訴える方も多いです。

高血圧が複数の降圧薬を使っても十分にコントロールできない場合は一度この病気を考慮するとよいでしょう。

生活習慣との関係

塩分の過剰摂取やストレスにより血圧が上昇しやすい状況が続くと症状が進行しやすい傾向があります。

また、過体重や喫煙習慣がある方は他の生活習慣病を合併しやすく、アルドステロン過剰分泌の影響が血糖や脂質の代謝にも及ぶリスクが高まります。

原発性アルドステロン症のポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な原因 | 副腎の腺腫や両側性副腎過形成 |

| 代表的な症状 | 高血圧、低カリウム血症、むくみ、疲労感 |

| 関連ホルモン | アルドステロン(副腎皮質球状帯で生成) |

| 併発リスク | 心血管系疾患、代謝性疾患 |

| 生活習慣とのかかわり | 塩分過多やストレスなどの要因で高血圧がいっそう上昇する可能性がある |

初期段階での受診はもちろんですが、血圧が高めで原因がはっきりしない方や既に糖尿病を抱える方も、この病気を疑ってみることで体調管理の精度が上がります。

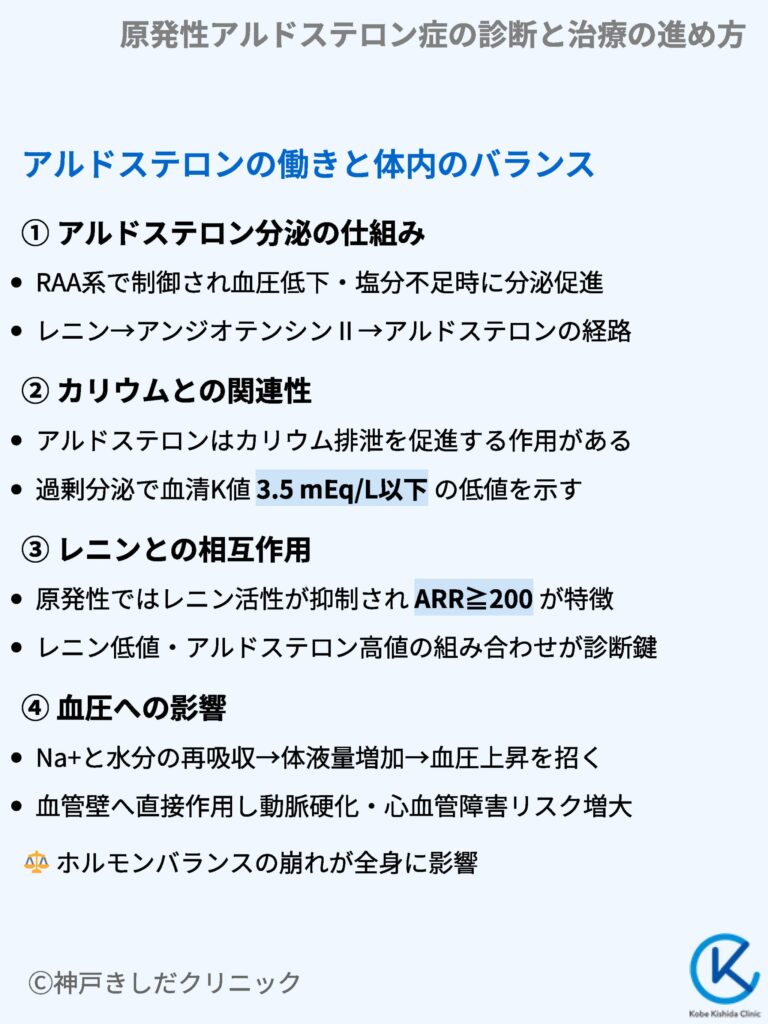

アルドステロンの働きと体内のバランス

アルドステロンは腎臓の尿細管においてナトリウムを再吸収し、カリウムを排泄する機能を高めるホルモンです。

体内の水分量や電解質濃度の調整だけでなく、血圧の安定にも寄与しています。

原発性アルドステロン症ではこのホルモンが過剰となり、ナトリウムと水分の貯留が続いて血圧が常に高くなります。

アルドステロン分泌の仕組み

アルドステロン分泌はレニンという酵素の作用を媒介として制御されるため、血圧や体内の塩分量がカギになります。

血圧が下がるとレニンが分泌されて最終的にアンジオテンシンIIという物質が合成され、これが副腎を刺激してアルドステロンが分泌されます。

原発性の異常がある場合はこの仕組みに頼らずともアルドステロンが過剰に分泌される点が問題です。

カリウムとの関連性

アルドステロンはカリウムを排泄する方向に作用します。

過剰に分泌すると低カリウム血症に陥りやすく、筋肉のけいれんや全身の疲労感が強まります。

重症化すると不整脈なども引き起こし、心臓への負担が大きくなるので、カリウム値の変動には注意が必要です。

アルドステロンとカリウム値の影響

| 状態 | 血清カリウム濃度の変化 | 主な症状 |

|---|---|---|

| アルドステロン過剰分泌 | 低カリウム血症になりやすい | 筋力低下・不整脈 |

| アルドステロン不足 | 高カリウム血症になりやすい | しびれ・意識障害など |

レニンとの相互作用

原発性アルドステロン症はアルドステロンが高値であるにも関わらずレニン活性が抑制されていることが特徴です。

高血圧をもたらす病気には複数のタイプがありますが、レニンが低くアルドステロンが高いというパターンは本症の診断に役立つポイントです。

血圧への影響

アルドステロンの過剰分泌は塩分と水分の再吸収を促進し血圧を上げるだけでなく、血管壁にもさまざまな影響を与えます。

長期間の高血圧は血管を傷つけて動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳卒中など重篤な合併症を誘発しやすくなります。

以下にアルドステロン過剰による主な影響を整理します。

アルドステロン過剰による主な影響

- 高血圧の進行

- 血管壁のダメージと動脈硬化のリスク増大

- 心肥大や心不全リスクの上昇

- 腎機能低下への影響

血圧のコントロールがうまくいかない場合や低カリウム血症がみられる方は、アルドステロン関連の異常を疑うことが大切です。

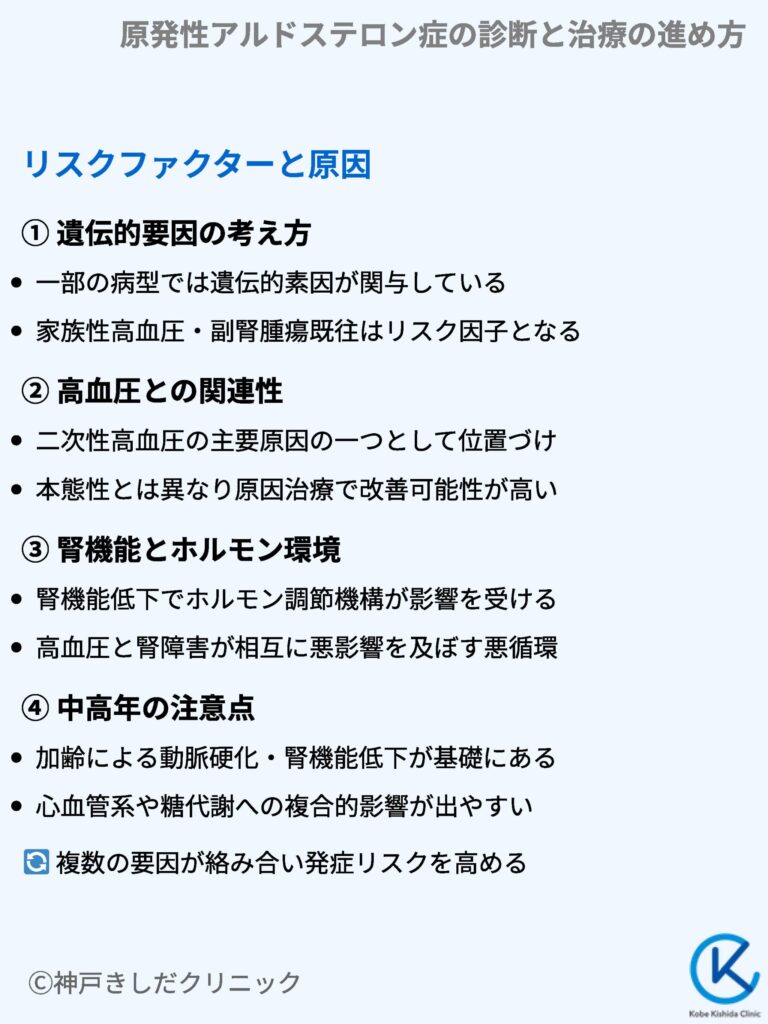

リスクファクターと原因

原発性アルドステロン症には副腎に腺腫が生じるタイプと両側性の副腎過形成が主な病型として知られています。

腺腫による場合は病巣が片側の副腎に存在し、過形成の場合は両側の副腎全体でアルドステロンが過剰に合成されます。

どちらも高血圧と低カリウム血症を起こしやすい点は共通ですが、治療方針に違いが出る点が特徴です。

遺伝的要因の考え方

一部には遺伝的要因が関係する病型もあるといわれています。家族性の高血圧や副腎腫瘍の既往がある方は、アルドステロン異常のリスクが高まる可能性があります。

家族や親族の病歴を把握しておくと、早期に検査を受けやすくなります。

高血圧との関連性

高血圧そのものは生活習慣病として多くの方が悩む問題ですが、原発性アルドステロン症は二次性高血圧というカテゴリーに分類されます。

二次性高血圧とは何らかの病気が原因で血圧が上昇する場合を指し、一次性(本態性)高血圧とは治療や予後の方針が変わります。

本態性高血圧と二次性高血圧の比較

| 種類 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 本態性高血圧 | 生活習慣や遺伝的要因が複合的に影響 | 遺伝や食生活、ストレスが関与 |

| 二次性高血圧 | 原発性アルドステロン症など特定の病気が原因 | 原因疾患を治療することで改善可能 |

高血圧が長期にわたって安定しない場合はアルドステロンの分泌異常などを調べると、原因を特定しやすくなります。

腎機能とホルモン環境

アルドステロンは腎臓の働きと密接に関連しているため、腎機能が低下していると症状が複雑化しやすくなります。

高血圧が進むと腎臓への負担も増えるためホルモンバランスがいっそう乱れる可能性があります。

逆に腎機能低下が先行してアルドステロンの調節機構が影響を受けるケースもあります。

中高年の注意点

中高年になると動脈硬化の進展や腎機能の低下が起こりやすくなります。

そこにアルドステロン過剰分泌が加わると心血管系や糖代謝への影響が表面化しやすいです。

加齢による血圧の上昇が「単なる加齢現象」だと考えて放置すると、本症が隠れていた場合は合併症リスクが高まるので注意が必要です。

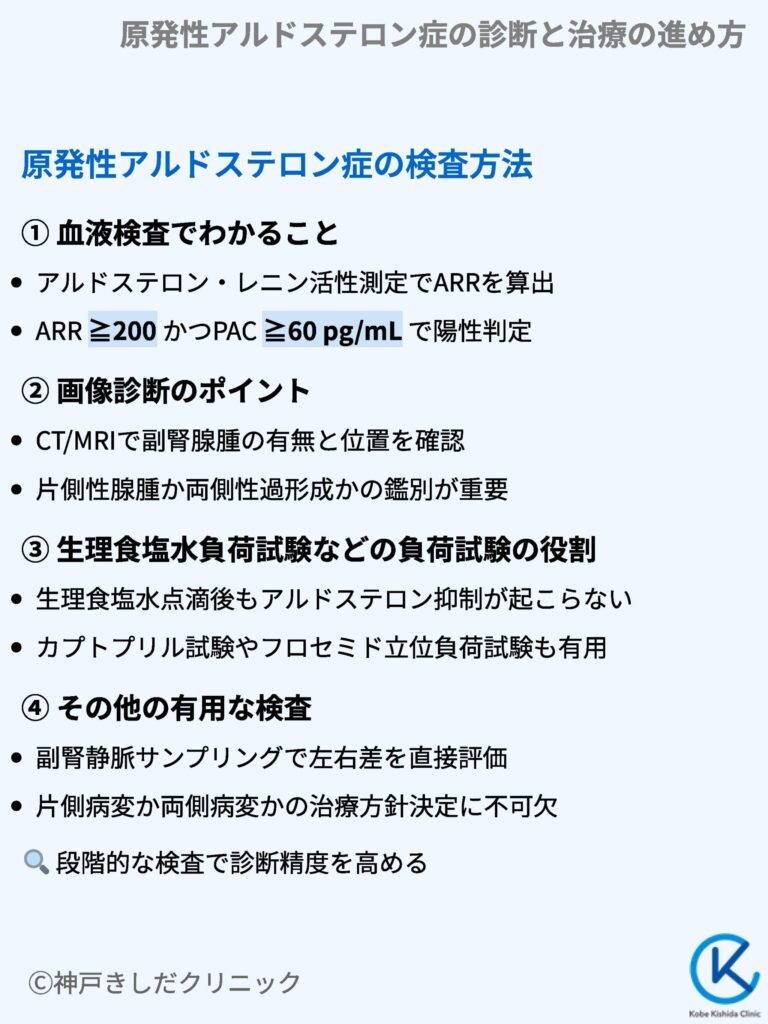

原発性アルドステロン症の検査方法

高血圧の方に対しては一般的に血液検査や尿検査を行い、カリウム値や腎機能を確認しますが、原発性アルドステロン症を詳しく調べる場合は特別な検査も追加します。

アルドステロン症の検査としては血清アルドステロン濃度と血漿レニン活性の測定を同時に行い、両者の比率を評価する方法が重要です。

血液検査でわかること

血液検査ではアルドステロンとレニンの数値を測定し、その比(アルドステロン・レニン比=ARR)が高いかどうかを調べます。

ARRが高いとアルドステロンの過剰分泌を疑いやすくなります。また、低カリウム血症の有無も診断の手がかりとなります。

基準値を明確に把握するために、検査前の降圧薬や食事内容が結果に影響を与える点にも注意を払う必要があります。

なお、日本のガイドラインでは、ARR≧200(PAC[血漿アルドステロン濃度]≧60 pg/mLの場合)を陽性と判定することとなっています。

アルドステロンとレニンの関係

| 検査項目 | 参考値の目安 | 主な評価ポイント |

|---|---|---|

| アルドステロン | 100~359(pg/mL)程度 | 過剰分泌の有無 |

| レニン活性 | 1.0~2.5(ng/mL/h)程度 | RAA系の異常を確認 |

| アルドステロン・レニン比 | 200以上が疑わしい場合が多い | 原発性アルドステロン症の疑い |

※数値は目安であり、実際の基準範囲は施設や測定方法によって変わります。

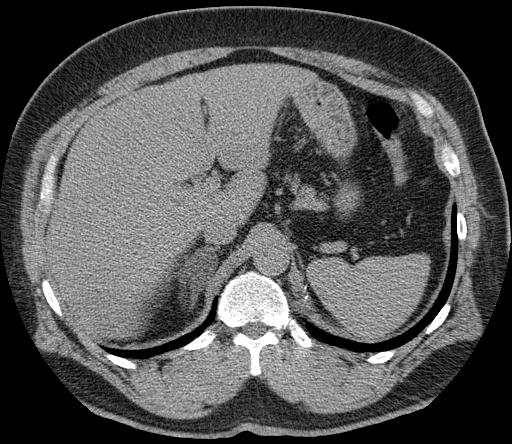

画像診断のポイント

CTやMRIによる画像診断を行い、副腎に腺腫があるかどうかを確認することが多いです。

片側の腺腫が確認された場合は手術適応を検討することがあります。

腺腫が明らかでない場合や両側の副腎が過形成の疑いがある場合は他の検査と総合的に判断します。

所見:「右副腎に偶発的に指摘された小結節を認め、非造影CTにおけるCT値は-4.5 HUであり(<10 HU)、脂肪含有の多い副腎腺腫に一致する所見である。左腎摘出術後の手術用クリップを認める。」

生理食塩水負荷試験などの負荷試験の役割

血液中のアルドステロン値が体外から塩分や水分を与えても下がらない場合はアルドステロンの過剰分泌が疑われます。

生理食塩水負荷試験やカプトプリル試験などが行われることがあり、これらは原発性アルドステロン症の診断精度を高めるうえで重要です。

以下に主な負荷試験の特徴を整理します。

主な負荷試験の特徴

- 生理食塩水負荷試験:一定量の生理食塩水を静脈点滴してアルドステロン値の変化を確認

- カプトプリル試験:ACE阻害薬を投与後のアルドステロン値の変化を確認

- フロセミド立位負荷試験:利尿薬投与後の立位でのレニン・アルドステロン変化を評価

どの検査も高血圧の原因がアルドステロンの過剰分泌にあるかを見極めるために行います。

その他の有用な検査

副腎静脈サンプリングという検査では左右それぞれの副腎静脈から血液を採取し、アルドステロン濃度を直接測定します。

片側だけ腺腫があるのか、両側性の過形成なのかを見分ける上でとても大切な手法です。

ただし手技が高度であり、施行できる施設が限られることも多いです。

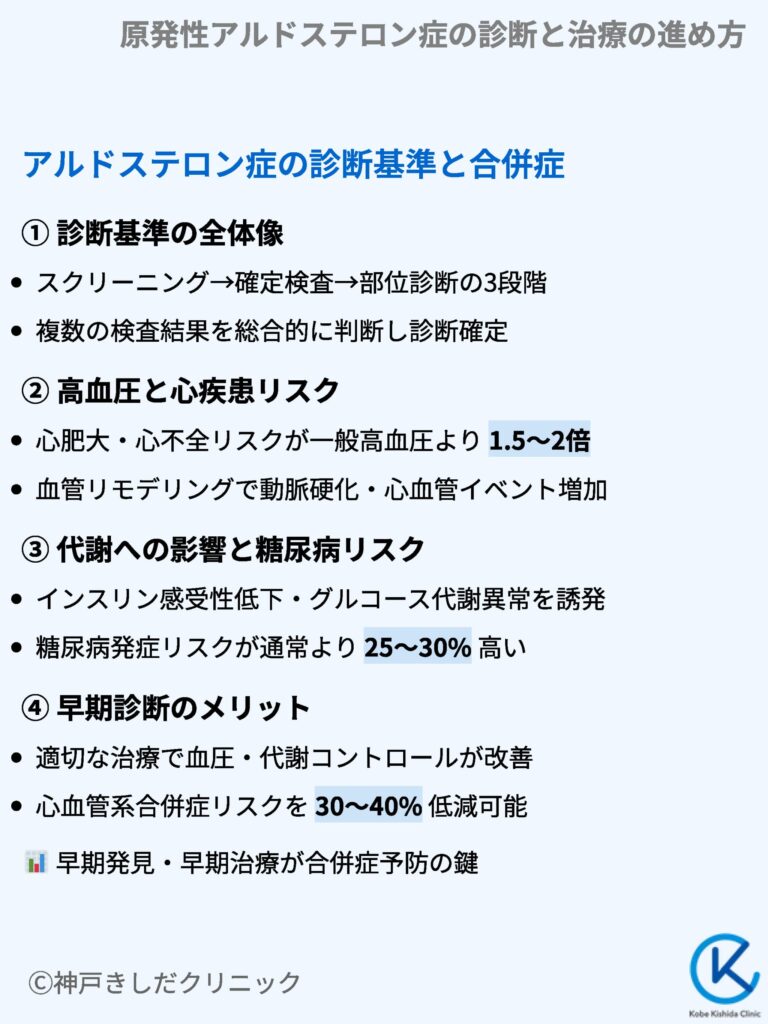

アルドステロン症の診断基準と合併症

原発性アルドステロン症の診断基準は、血圧・カリウム値・レニン活性・アルドステロン値などの総合判断に基づきます。

アルドステロン症の診断にあたっては単に血圧が高いだけでなく、ホルモンのバランスが崩れている証拠を複数の角度から確かめることが必要です。

診断基準の全体像

一般的にはスクリーニング検査としてアルドステロンとレニンの比率を測定し、基準値を超える場合に負荷試験などで確定を図ります。

また、画像診断で腺腫の有無を確認して副腎静脈サンプリングを追加して病変の左右差や程度を評価します。

最終的にはこうした複数の検査結果を総合的にみて、アルドステロン症の診断基準に合致するかどうかを確定します。

原発性アルドステロン症の主な診断プロセス

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| スクリーニング | アルドステロン・レニン比(ARR)が基準を超えるかどうかを確認 |

| 確定検査 | 負荷試験でアルドステロン値の抑制が起こらない場合、確定診断に近づく |

| 部位診断 | 画像検査や副腎静脈サンプリングで腺腫の位置や両側性かどうかを評価 |

| 治療方針 | 腺腫が片側の場合は手術、両側性過形成の場合は薬物療法や生活改善を検討 |

高血圧と心疾患リスク

高血圧が続くと心臓に常に負荷がかかり、心肥大や心不全につながるリスクが高まります。

アルドステロン過剰は血管壁のリモデリング(構造変化)を促進するため動脈硬化が進みやすくなり、結果として冠動脈疾患や脳血管障害の危険性が上昇します。

代謝への影響と糖尿病リスク

アルドステロンはインスリン分泌や糖代謝にも影響を与える可能性があります。

原発性アルドステロン症の方は糖尿病のリスクが一般の高血圧患者さんより高いというデータもあります。

高血圧と高血糖が重なると血管合併症が急速に進む恐れがあるため早めの診断と血糖管理が大切です。

以下にアルドステロン過剰が糖代謝に及ぼす影響を挙げます。

アルドステロン過剰が糖代謝に及ぼす影響

- インスリン感受性の低下

- グルコース代謝の異常

- 糖尿病や耐糖能異常の合併リスク上昇

- 血管内皮機能の低下

アルドステロン症の診断基準に該当した場合は血糖値やHbA1cなども一緒にチェックし、生活習慣や薬剤調整を行うと管理しやすくなります。

早期診断のメリット

原発性アルドステロン症は高血圧が頑固であっても適切な治療によって血圧が改善する可能性が十分にあります。

また、糖代謝のコントロールが整いやすくなるため、将来的な合併症リスクの低減につながります。

早期に診断を受けることで、より健康的な生活を維持しやすくなります。

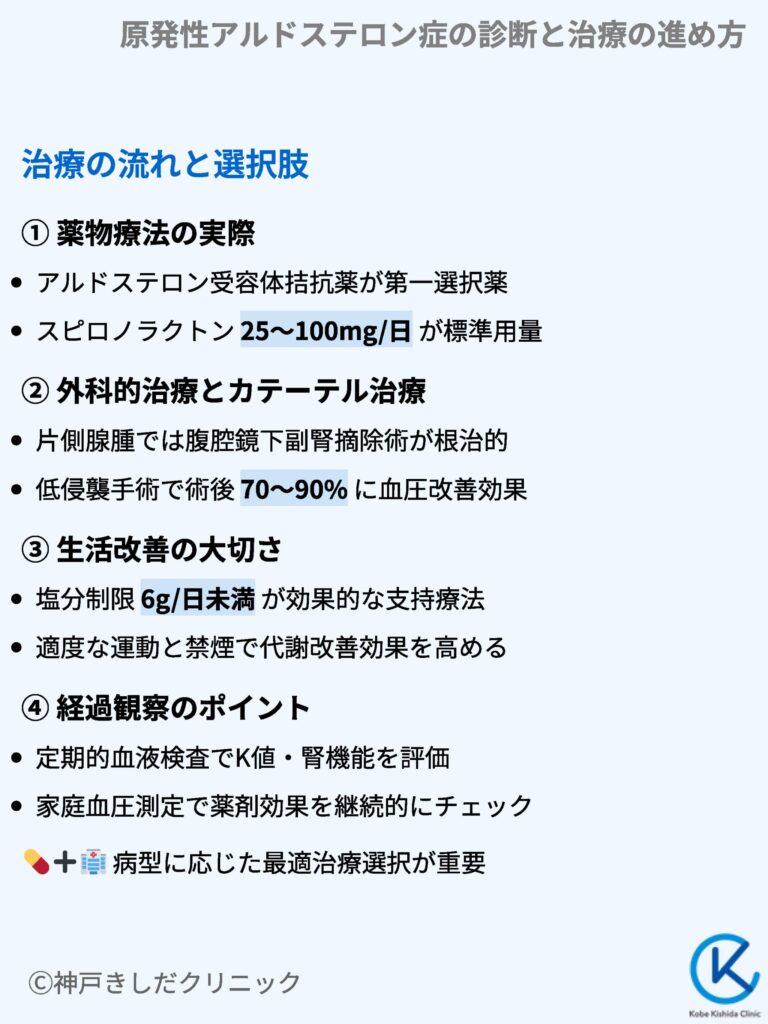

治療の流れと選択肢

原発性アルドステロン症の治療は大きく薬物療法と外科的治療に分かれます。

腺腫が片側に存在し、手術可能な場合は手術が選択肢となり、両側性過形成の場合は薬物療法を中心に行います。

いずれの場合も生活習慣の改善が並行して必要になります。

薬物療法の実際

アルドステロン受容体拮抗薬(スピロノラクトンやエプレレノンなど)が代表的な治療薬です。

これらはアルドステロンの作用を抑制しれ血圧を下げるだけでなく、カリウム低下を防ぐ効果もあります。

必要に応じて降圧薬や利尿薬、さらには糖尿病治療薬などを併用しながら総合的に管理します。

主なアルドステロン受容体拮抗薬

| 薬剤名 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| スピロノラクトン | 長年使用されてきた実績がある | 男性化乳房などの副作用に注意 |

| エプレレノン | 副作用が軽減されている | 腎機能が低い人は用量調整が必要 |

外科的治療とカテーテル治療

片側の副腎に腺腫が確認された場合は手術によって病巣を摘出し、過剰なアルドステロン分泌を抑える方法が選ばれることがあります。

腹腔鏡手術が主流で、負担が比較的小さく、入院期間も短期になるケースが多いです。

ただし両側の過形成の場合は手術で根本的な改善が難しいため、主に薬物療法に頼ります。

生活改善の大切さ

高血圧を合併している以上、塩分制限や適度な有酸素運動などの基本的な生活習慣改善が血圧コントロールや糖尿病予防に役立ちます。

原発性アルドステロン症の方は塩分に敏感であり、少しの塩分摂取増加でも血圧が上昇しやすいため、食事療法が治療の要になります。

加えて、禁煙や適正体重の維持も重要です。

経過観察のポイント

治療を始めたら定期的な血液検査や画像検査を受け、アルドステロン値やカリウム値の変化を確認します。

血圧の変化や糖尿病のリスク評価も並行して行い、場合によっては薬剤の調整を細かく実施します。

変化に応じて適切に対応することで合併症を防ぎ、生活の質を保ちやすくなります。

経過観察で重視するチェック項目

- 血圧の推移(家庭血圧も含む)

- カリウム値および腎機能指標

- アルドステロン値・レニン活性

- 体重や血糖値の動向

- 自覚症状の変化

これらを定期的に確認し、長期的な健康管理を行います。

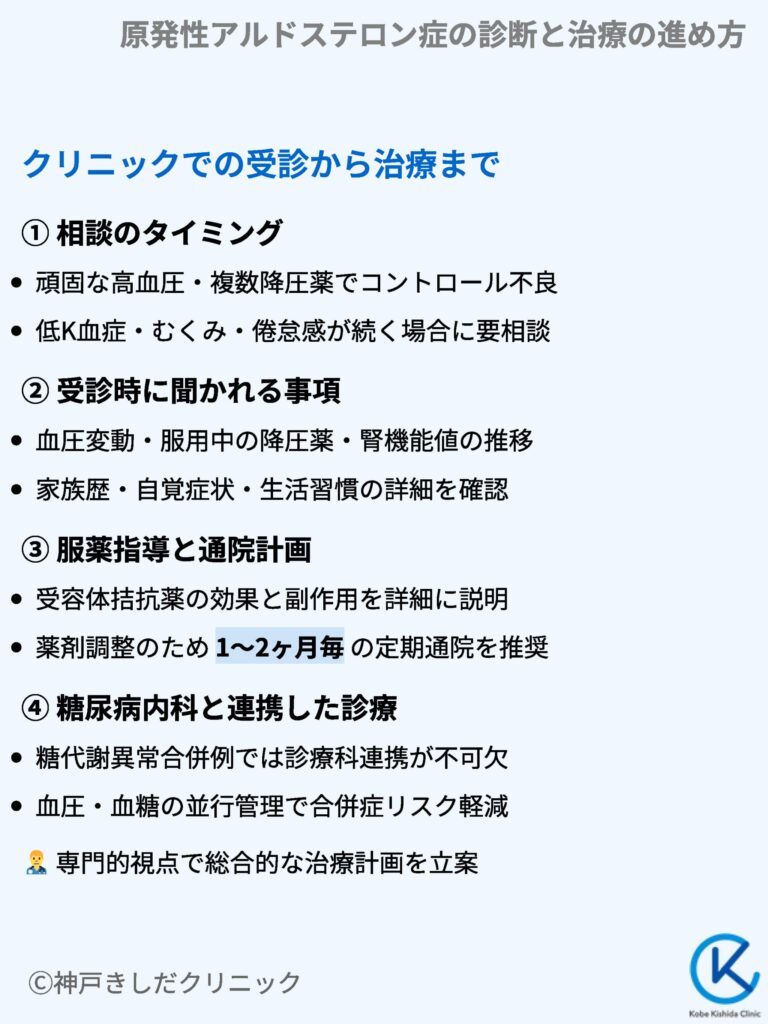

クリニックでの受診から治療まで

糖尿病内科や内分泌内科などホルモンに詳しい医師が在籍するクリニックであれば、より迅速に診断や治療方針の検討に入れます。

高血圧や血糖コントロールの不安がある場合は早めに受診して適切なサポートを受けることが大切です。

相談のタイミング

・降圧薬を複数使っているのに血圧がなかなか下がらない

・低カリウム血症やむくみ、倦怠感などが続いている

・家族に高血圧や副腎腫瘍の既往がある

・糖尿病予備群や耐糖能異常を指摘された

これらの状況に当てはまる方は一度専門の医療機関で検査を検討してみるとよいでしょう。

受診時に聞かれる事項

原発性アルドステロン症の可能性を考慮する場合、医師は以下のようなポイントを確認することが多いです。

- 血圧の履歴や飲んでいる薬の種類

- カリウム値の異常歴

- むくみや筋力低下などの自覚症状

- 家族の病歴や過去の検査結果

- 塩分摂取量や食事内容、生活習慣

これらをあらかじめ整理しておくと、スムーズに診察を進められます。

受診時に確認したい項目

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 血圧管理 | 服用中の降圧薬、血圧の推移 |

| 血液検査 | カリウム値、クレアチニンなどの腎機能指標 |

| 生活習慣 | 食事、運動、ストレス、喫煙習慣 |

| 家族歴 | 高血圧や副腎腫瘍、糖尿病の家族の有無 |

| 自覚症状 | むくみ、疲労感、動悸、痺れなど |

服薬指導と通院計画

薬物療法を開始する場合はアルドステロン受容体拮抗薬や降圧薬などの用量や副作用を踏まえた説明を行います。

検査値がどのように変動するかを見極めながら薬を調整するので、定期的な通院は欠かせません。

体調の変化や副作用のサインを把握するために自己モニタリングも重要です。

糖尿病内科と連携した診療

糖代謝の異常が確認された場合や糖尿病を併発している場合は糖尿病内科との連携が不可欠です。

食事療法や運動療法、血糖降下薬の調整を並行して行うことで血圧と血糖の両面からリスクをコントロールしやすくなります。

血圧が安定すると血糖コントロールもしやすくなるケースがあるため、両方のバランスを取る診療体制が大切です。

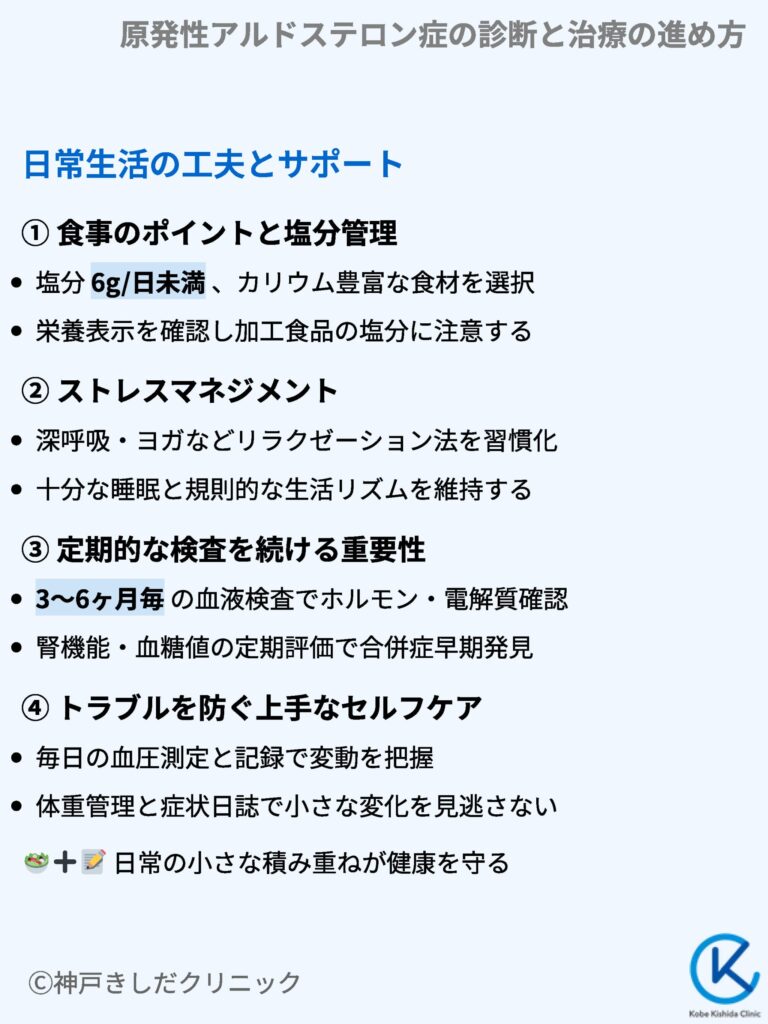

日常生活の工夫とサポート

原発性アルドステロン症の方は治療と同時に生活面の見直しを行うことが望ましいです。

血圧の安定を促してカリウム値を維持するための方法を習慣に取り入れることで、合併症のリスク低減が期待できます。

食事のポイントと塩分管理

塩分摂取量を減らしながらカリウムを豊富に含む野菜や果物、海藻などを積極的に取り入れることが役立ちます。

過剰な塩分はアルドステロン過剰分泌による血圧上昇を助長する可能性があります。

塩分管理と食材の選び方

| 食材・調味料 | ポイント |

|---|---|

| 野菜・果物 | カリウムが多く含まれ、血圧と体調の安定に寄与 |

| 乳製品(低脂肪) | カリウムやカルシウムが期待できるが、塩分含有量にも注意 |

| 減塩しょうゆ・みそ | 食塩相当量を減らす工夫が可能 |

| 加工食品(ハム等) | 塩分が高めなので購入時に栄養成分表示を確認 |

塩分を控えつつ、過度なカリウム摂取も避けるバランスが重要です。

腎機能が低下している方はカリウムの過剰摂取で高カリウム血症のリスクがあるため、医師や管理栄養士と相談しながら調整します。

ストレスマネジメント

ストレスは交感神経を刺激し、血圧を上げる要因の1つです。

特にアルドステロン症の方はもともと血圧が高めであるため、ストレス軽減に取り組むことが健康維持に欠かせません。

適度な運動や趣味の時間を設ける、呼吸法やマインドフルネスを試すなど継続的な取り組みが大切です。

ストレスケアの方法

- 深呼吸やヨガなどのリラクゼーション

- ウォーキングや軽いジョギングなど有酸素運動

- 趣味や友人との交流の時間を意識的に確保

- 十分な睡眠と規則的な生活リズムの維持

定期的な検査を続ける重要性

原発性アルドステロン症は治療を始めると血圧やカリウム値が改善することもありますが、再発や薬剤調整の必要性が生じる場合もあります。

定期的に検査を受けることで体内のホルモンバランスや腎機能の変化を把握しやすくなります。

特に糖尿病内科と連携している方は血糖コントロールも継続的に評価して合併症を防ぐことを意識すると安心です。

トラブルを防ぐ上手なセルフケア

高血圧やむくみ、倦怠感などの症状を自己観察し、軽微な異常でも早めに医師に相談することが大切です。

体重や血圧の測定、食事の記録などを習慣にすると、体調の変化を見逃しにくくなります。

糖尿病の予防・管理の視点でも血糖値のセルフモニタリングが重要です。

小さなサインを見逃さず、早めに対応することで生活の質を保ちやすくなります。

以上