「健康診断の血糖値は正常だったのに、食後に強い眠気やだるさを感じる」「食事から3時間、4時間経っても、本当に血糖値は元に戻っているのだろうか」そんな疑問や不安を抱えていませんか。

実は空腹時の血糖値が正常でも食後に血糖値が急上昇し、なかなか下がらない「隠れ糖尿病(食後高血糖)」の方が増えています。

この記事では食後3時間・4時間の血糖値の正常値や、その数値が高くなる原因、ご自身でできる対処法、そして専門医に相談すべきタイミングについて詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

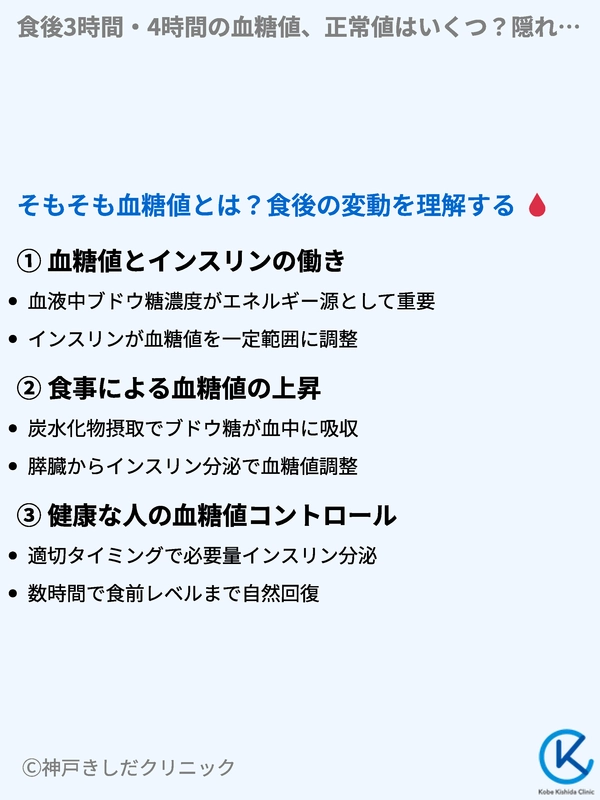

そもそも血糖値とは?食後の変動を理解する

血糖値について正しく知ることは、ご自身の体の状態を把握するための第一歩です。

まずは血糖値が食事によってどのように変動するのか、基本的な体の働きから見ていきましょう。

血糖値とインスリンの働き

血糖値とは血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。食事で摂取した炭水化物(糖質)は消化されてブドウ糖となり、血液中に吸収されます。

このブドウ糖は私たちが活動するためのエネルギー源として重要です。

そして、血糖値を一定の範囲に保つために働くのが、膵臓から分泌される「インスリン」というホルモンです。

インスリンの主な働き

| 働き | 内容 |

|---|---|

| 血糖値を下げる | 血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪細胞に取り込ませてエネルギーとして利用させる |

| エネルギーを蓄える | 余ったブドウ糖を肝臓や筋肉でグリコーゲンとして、また脂肪細胞で脂肪として蓄える |

食事による血糖値の上昇

食事をすると血液中のブドウ糖が増えるため血糖値は上昇します。この上昇を感知して、膵臓はインスリンを分泌します。

インスリンが正常に働くことでブドウ糖は速やかに細胞に取り込まれ、血糖値は再び安定した状態に戻ります。

健康な人の血糖値コントロール

健康な人の場合、食事で血糖値が上がってもインスリンが必要な量だけ適切なタイミングで分泌されます。

この働きによって血糖値は食後も異常に高くなることなく、数時間のうちに食前の値までスムーズに下がります。

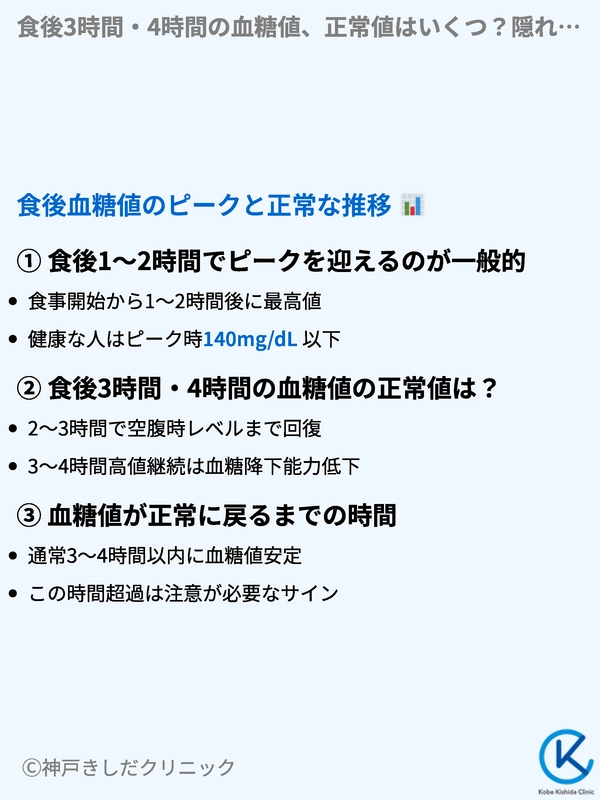

食後血糖値のピークと正常な推移

食後の血糖値は時間とともにどのように変化していくのでしょうか。正常な場合の推移と、気になる食後3時間、4時間時点での正常値について解説します。

食後1〜2時間でピークを迎えるのが一般的

食事を始めてから血糖値は徐々に上昇し、通常は1時間後から2時間後にピークを迎えます。健康な人であれば、このピーク時の血糖値も140mg/dLを超えることはほとんどありません。

その後、インスリンの働きによって血糖値は緩やかに下降していきます。

食後3時間・4時間の血糖値の正常値は?

食後2時間を過ぎると、血糖値はさらに下がり続けます。

健康な人では通常、食後2~3時間程度で血糖値は空腹時レベルまで戻ります 。

3~4時間も経って血糖が高いままの場合は正常とは言えず、血糖降下能力の低下を示唆します(=食後高血糖の疑い)。

もしこの時点でまだ高い数値を示す場合は注意が必要です。

血糖値の基準範囲

| タイミング | 正常型 | 境界型(糖尿病予備群) | 糖尿病型 |

|---|---|---|---|

| 空腹時 | 110mg/dL未満 | 110~125mg/dL | 126mg/dL以上 |

| 食後2時間 | 140mg/dL未満 | 140~199mg/dL | 200mg/dL以上 |

血糖値が正常に戻るまでの時間

食べた物の内容や量によっても変動しますが、インスリンの分泌や働きに問題がなければ、通常は食事開始から3〜4時間以内には血糖値は安定します。

この時間を過ぎても血糖値が高い状態が続くのは、血糖値を下げる能力が低下しているサインかもしれません。

食後3時間・4時間の血糖値が高い「血糖値スパイク」とは

健康診断では異常がないのに食後だけ血糖値が急激に上昇し、なかなか下がらない状態を「血糖値スパイク(食後高血糖)」と呼びます。

これは糖尿病の初期段階やその手前の状態である可能性があります。

血糖値スパイクの概要

血糖値スパイクは空腹時血糖値は正常範囲内なのに食後に血糖値が140mg/dL以上に急上昇し、その後急降下する、あるいは高いままでなかなか下がらない状態を指します。

この血糖値の乱高下は血管に大きなダメージを与え、動脈硬化を進行させる原因となります。

健康診断では見つからない「隠れ糖尿病」

会社の健康診断などで行われる血液検査は多くが空腹時に行われます。そのため空腹時血糖値が正常であれば、血糖値スパイクが起きていても見逃されてしまいます。

これが「隠れ糖尿病」と呼ばれるゆえんです。自覚症状も乏しいため、気づかないうちに病状が進行しているケースが少なくありません。

血糖値スパイクで起こりやすい症状

- 食後に強い眠気を感じる

- 集中力が続かない、頭がぼーっとする

- 異常な空腹感がある

- イライラしやすい

血糖値スパイクが起こりやすい人の特徴

特定の生活習慣を持つ人は血糖値スパイクを起こしやすい傾向があります。ご自身の生活を振り返ってみましょう。

血糖値スパイクのリスクが高い生活習慣

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 食生活 | 早食い、炭水化物の重ね食べ、甘いジュースをよく飲む |

| 運動習慣 | 運動をほとんどしない、デスクワーク中心 |

| その他 | 肥満、ストレスが多い、家族に糖尿病の人がいる |

なぜ食後3〜4時間経っても血糖値が下がらないのか

食後数時間経っても血糖値が高いままなのは血糖値をコントロールする体の仕組みがうまく機能していない証拠です。

その背景にはいくつかの原因が考えられます。

インスリンの分泌遅延

通常、食事を始めるとすぐにインスリンの初期分泌が起こり、血糖値の急上昇に備えます。

しかし膵臓の機能が低下し始めると、このインスリン分泌のタイミングが遅れてしまいます。

その結果、食後の血糖値が急激に上昇し、遅れて分泌されたインスリンの作用で今度は血糖値が下がりすぎる(反応性低血糖)こともあります。

インスリン抵抗性とは

インスリン抵抗性とは、インスリンは分泌されているものの、その効きが悪くなっている状態のことです。肥満や運動不足などが主な原因で、筋肉や肝臓、脂肪細胞がインスリンの指令に反応しにくくなります。

この状態では血糖値を下げるためにより多くのインスリンが必要になり、膵臓に大きな負担がかかります。

食事の内容(糖質の質と量)

血糖値の上がりやすさは食事の内容に大きく影響されます。

砂糖が多く含まれる菓子類やジュース、精製された炭水化物(白米、食パン、うどんなど)は、消化吸収が速く、血糖値を急激に上昇させます。

一度にたくさんの糖質を摂取するとインスリンの処理能力を超えてしまい、高血糖の状態が長く続く原因となります。

放置は危険!高血糖が引き起こすリスク

食後の高血糖を放置すると自覚症状がないままに全身の血管が傷つけられ、様々な合併症を引き起こすリスクが高まります。

血管へのダメージと動脈硬化

血糖値が高い状態が続くと血液中の過剰なブドウ糖が血管の内壁を傷つけます。この傷を修復しようとする過程で血管の壁は厚く、硬くなり、動脈硬化が進行します。

この動脈硬化が心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気の引き金となります。

糖尿病の三大合併症

糖尿病の合併症の中でも特に細い血管が障害されることで起こるのが「三大合併症」です。これらは生活の質を著しく低下させるため、予防が非常に重要です。

糖尿病の三大合併症

| 合併症 | 主な症状・リスク |

|---|---|

| 糖尿病網膜症 | 目の網膜の血管が障害され、視力低下や失明に至る |

| 糖尿病腎症 | 腎臓の血管が障害され、腎不全となり人工透析が必要になる |

| 糖尿病神経障害 | 手足のしびれや痛み、感覚の麻痺、立ちくらみなどが起こる |

認知症やがんのリスク上昇

近年の研究で、血糖値のコントロールが悪いとアルツハイマー型認知症や特定のがん(大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなど)の発症リスクが高まることが分かってきています。

高血糖や高インスリン血症が体内で慢性的な炎症を引き起こすことなどが関係していると考えられています。

血糖値スパイクを防ぐための生活習慣

血糖値の急上昇を抑えるためには日々の生活習慣を見直すことが最も効果的です。今日から始められる具体的な方法を紹介します。

食事の順番を工夫する「ベジファースト」

食事の際に野菜やきのこ、海藻類などの食物繊維が豊富なものから先に食べる方法です。

食物繊維が糖質の吸収を緩やかにし、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

ベジファーストの理想的な食べる順番

- 野菜・きのこ・海藻類(食物繊維)

- 肉・魚・大豆製品(たんぱく質)

- ごはん・パン・麺類(炭水化物)

食材の選び方(低GI食品の活用)

GI(グリセミック・インデックス)とは、食後の血糖値の上がりやすさを示す指標です。このGI値が低い食品を選ぶことで血糖値のコントロールがしやすくなります。

例えば、白米よりも玄米や雑穀米、食パンよりも全粒粉パンを選ぶといった工夫が有効です。

高GI食品と低GI食品の例

| 分類 | 高GI食品の例 | 低GI食品の例 |

|---|---|---|

| 主食 | 白米、食パン、うどん、もち | 玄米、そば、全粒粉パン、オートミール |

| 野菜 | じゃがいも | 葉物野菜、きのこ類、ブロッコリー |

食後の軽い運動のすすめ

食後30分から1時間後くらいに軽い運動を取り入れるのも非常に効果的です。

ウォーキングや軽いスクワットなどを行うことで血液中のブドウ糖が筋肉でエネルギーとして消費され、血糖値の上昇を抑えることができます。

激しい運動である必要はなく、15~20分程度続けるのが目安です。

専門医に相談するべきタイミングと検査内容

セルフケアを続けても改善しない場合や気になる症状がある場合は自己判断せずに専門医に相談することが大切です。

こんな症状があれば受診を検討

食後の強い眠気や倦怠感が続く、急に体重が減った、喉が異常に渇く、トイレが近いといった症状は血糖値のコントロールがうまくいっていないサインです。

これらの症状がある場合は一度糖尿病内科を受診することをお勧めします。

糖尿病内科で行う主な検査

クリニックでは問診に加えて、血糖値の状態を詳しく調べるための検査を行います。

糖尿病内科での主な検査

| 検査名 | 内容 |

|---|---|

| 血糖値測定 | 空腹時および随時の血糖値を測定 |

| HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 過去1~2か月の平均的な血糖状態を反映する指標 |

| 75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験) | 血糖値のコントロール能力を直接調べる精密検査 |

75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)とは

75gのブドウ糖が入った甘い液体を飲み、飲む前、30分後、1時間後、2時間後の血糖値とインスリンの値を測定する検査です。

この検査によってインスリンの分泌タイミングや量、効き具合などを詳しく評価でき、隠れ糖尿病や糖尿病の正確な診断が可能です。

よくある質問

食後血糖値に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q食後の眠気は血糖値スパイクのサインですか?

- A

はい、その可能性が高いです。

食後の血糖値が急上昇するとそれを下げるために大量のインスリンが分泌されます。

このインスリンの作用や血糖値の乱高下そのものが、強い眠気を引き起こす原因の一つと考えられています。

食後に毎回強い眠気に襲われる場合は注意が必要です。

- Q血糖値は自分で測れますか?

- A

はい、可能です。

指先からごく少量の血液を採取して測定する「自己血糖測定器」や、腕などにセンサーを装着して24時間の血糖変動をグラフで確認できる「持続血糖測定器(CGM)」などがあります。

ご自身の血糖変動を知ることは生活習慣改善のモチベーションにもつながりますので、興味のある方は医師にご相談ください。

- Q正常値なら糖尿病の心配はありませんか?

- A

空腹時血糖値やHbA1cが正常範囲内でも食後高血糖が隠れている場合があります。

特に、ご家族に糖尿病の方がいる、肥満気味である、運動不足であるといったリスク因子を持つ方は正常値であっても安心せず、定期的なチェックと健康的な生活習慣を心掛けることが大切です。

- Q薬を飲まずに血糖値を下げることはできますか?

- A

糖尿病の前段階である「境界型」や、ごく初期の糖尿病であれば、食事療法と運動療法だけで血糖値を正常範囲にコントロールできる場合も多くあります。

薬物治療が必要かどうかは個々の病状によって異なります。まずは専門医の診断を受け、ご自身に合った治療方針を相談することが重要です。

以上

参考にした論文

SUZUKI, Kazunari, et al. The effects of postprandial glucose and insulin levels on postprandial endothelial function in subjects with normal glucose tolerance. Cardiovascular Diabetology, 2012, 11: 1-9.

NISHIMURA, Rimei, et al. Effect of empagliflozin monotherapy on postprandial glucose and 24-hour glucose variability in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, double-blind, placebo-controlled, 4-week study. Cardiovascular diabetology, 2015, 14: 1-13.

HAJIME, Maiko, et al. Twenty‐four‐hour variations in blood glucose level in Japanese type 2 diabetes patients based on continuous glucose monitoring. Journal of Diabetes Investigation, 2018, 9.1: 75-82.

SHIRAIWA, Toshihiko, et al. Postprandial hyperglycemia is a better predictor of the progression of diabetic retinopathy than HbA1c in Japanese type 2 diabetic patients. Diabetes Care, 2005, 28.11: 2806-2807.

TANAKA, M. Relationship between fasting and 2-hour postprandial plasma glucose levels and vascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of International Medical Research, 2012, 40.4: 1295-1303.

CERIELLO, Antonio, et al. Postprandial glucose regulation and diabetic complications. Archives of internal medicine, 2004, 164.19: 2090-2095.

TAKAO, Toshiko, et al. Thresholds for postprandial hyperglycemia and hypertriglyceridemia associated with increased mortality risk in type 2 diabetes patients: A real‐world longitudinal study. Journal of Diabetes Investigation, 2021, 12.5: 886-893.

SHIMABUKURO, Michio, et al. Effects of a single administration of acarbose on postprandial glucose excursion and endothelial dysfunction in type 2 diabetic patients: a randomized crossover study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2006, 91.3: 837-842.

YAMASA, Toshihiko, et al. Evaluation of glucose tolerance, post-prandial hyperglycemia and hyperinsulinemia influencing the incidence of coronary heart disease. Internal Medicine, 2007, 46.9: 543-546.

OKA, Rie, et al. The relationship between post-prandial plasma glucose and post-challenge plasma glucose in Japanese population. Diabetes research and clinical practice, 2007, 78.2: 282-288.