メトホルミンは糖尿病治療の中心的な薬の1つで、食事と合わせた飲み方が血糖コントロールの効果に大きく関わります。

食前か食後かで作用に違いはあるのか、また医師の指示で多くの方がメトホルミンを食後に飲む理由は何か。こうした疑問は、実際に治療を受ける方やこれから治療を検討する方にとって重要です。

本記事ではメトホルミンの作用や食前・食後の違いをわかりやすく解説し、より効果的な飲み方と日常生活への取り入れ方を詳しく紹介します。

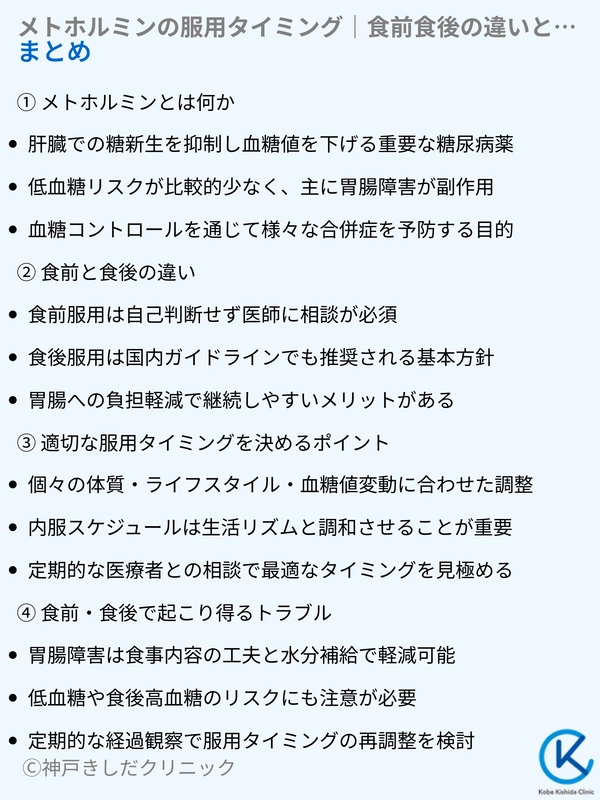

メトホルミンとは何か

血糖降下薬の1つとして広く知られるメトホルミンは糖尿病治療で多くの患者さんが処方を受ける薬です。さまざまなメリットがある一方で服用時の注意点も存在します。

メトホルミンを正しく理解すると、より安心して治療を継続しやすくなります。

メトホルミンの基本的な作用

メトホルミンは主に肝臓での糖新生を抑え、さらに筋肉や脂肪組織への糖の取り込みを増やします。

これによって血糖値が下がりやすくなり、食事だけではコントロールが難しい高血糖の状態を改善することが期待できます。

また、インスリンの分泌を直接刺激する薬ではないため、ほかの血糖降下薬に比べて低血糖を起こしにくい特徴があります。

メトホルミンの主な作用と特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な作用 | 肝臓での糖新生を抑制し、筋肉・脂肪組織への糖取り込みを増やす |

| 低血糖リスク | 比較的少ない |

| インスリン分泌への影響 | 直接的には刺激しない |

| 代表的な副作用 | 胃腸障害、下痢など |

代表的な副作用

メトホルミンには胃腸障害などの副作用が起こる可能性があります。具体的には吐き気や腹部の不快感、下痢などが代表的です。

これらの症状は薬に慣れてくると軽減する場合が多いですが、治療を始めたばかりの頃は注意が必要です。

- 強い下痢や吐き気がある場合は医師に相談すると服用量の調整やタイミングを変えるなどの対処が可能です

- こまめな水分補給や食事内容の工夫で症状が和らぐこともあります

- 症状が長く続く場合は早めに受診したほうが安全です

服用の目的

メトホルミンが処方される目的は血糖値をコントロールし、糖尿病による合併症を防ぐことにあります。

合併症としては腎臓や目、神経へのダメージ、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞などが挙げられます。

血糖値を適切な範囲に保つ努力を続けると、そうしたリスクを軽減でき、健康的な生活に近づくことができます。

メトホルミンで改善が期待できる要素

- 肝臓で過剰に産生される糖の抑制

- 食後血糖値の改善

- インスリン抵抗性の低減

- 合併症発症リスクの低減

食前と食後の違い

メトホルミンには食前・食後それぞれに服用するパターンがあります。

基本的には医師から食後の指示を受ける方が多いのですが、なぜそのような指示を受けるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

ここではメトホルミンを食前と食後に飲む違いや食事との関係に焦点をあてます。

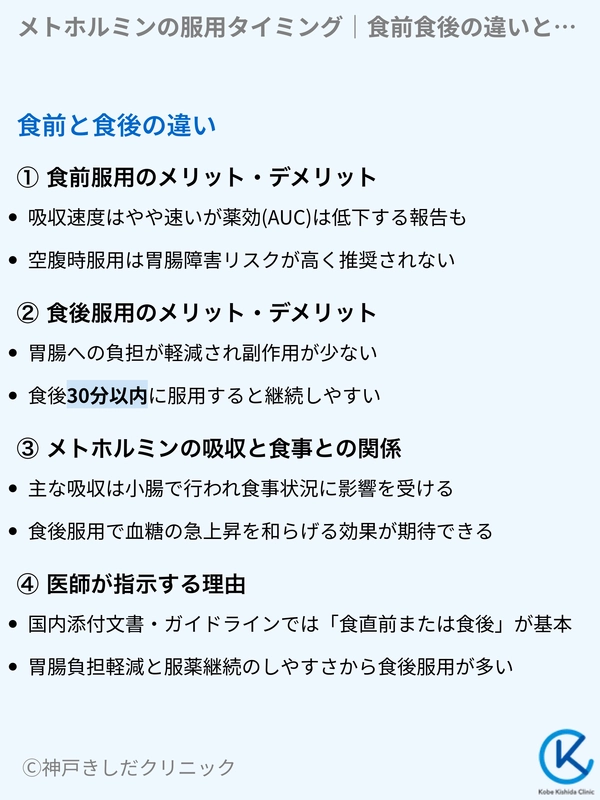

食前服用のメリット・デメリット

食事がないためやや速く吸収されるものの、薬効(AUC)はむしろわずかに低下するという報告もあります。

メリット としては「食直後に飲み忘れやすい人」が確実に服用しやすいということです。

また、ごく一部で食後血糖ピークが強い場合に先回りして服用できることがあります。

しかし、デメリット としては空腹時のため吐き気・下痢など消化器症状が出やすいです。

・吸収変動が大きく、個人差も大きい

・国内添付文書・ガイドラインでは「食直前または食後」が基本であり、空腹時服用は一般的に推奨されない

注意点としては、胃腸が弱い人は症状が強まることが多く、自己判断での食前服用は避け、必ず医師に相談しましょう。

食前服用の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 吸収速度 | 食事がないためやや速く吸収されるものの、薬効(AUC)はむしろわずかに低下するという報告もあります。 |

| メリット | – 「食直後に飲み忘れやすい人」が確実に服用しやすい – ごく一部で食後血糖ピークが強い場合に先回りして服用できることがある(エビデンスは限定的) |

| デメリット | – 空腹時のため吐き気・下痢など消化器症状が出やすい – 吸収変動が大きく、個人差も大きい – 国内添付文書・ガイドラインでは「食直前または食後」が基本であり、空腹時服用は一般的に推奨されない |

| 注意点 | 胃腸が弱い人は症状が強まることが多く、自己判断での食前服用は避け、必ず医師に相談を。 |

食後服用のメリット・デメリット

医師から多くの患者さんが受ける指示として「メトホルミンを食後に飲む」パターンがあります。

食後に飲むことで胃腸の負担を軽減しながら血糖値をコントロールしやすいと考えられます。これは食後血糖が高まるタイミングをメトホルミンで抑えたいという狙いがあります。

一方で食後に時間をあけ過ぎると吸収にムラが出る恐れがあるため、飲み忘れに注意する必要があります。

- 食後30分以内など、ある程度の幅を持って服用すると続けやすい

- 胃腸障害を起こしにくいという利点が多い

- 飲み忘れを防ぐために食後の決まった習慣づくりが有効

メトホルミンの吸収と食事との関係

メトホルミンの主な吸収は小腸で進行します。食事の有無によって胃腸の動きが変化すると薬の吸収速度や効き方にも影響を及ぼします。

特に糖尿病では食後血糖のピークをどの程度抑えられるかが合併症予防において重要です。

メトホルミンを食後に服用することで血糖の急上昇を和らげやすくなります。

食前・食後で期待できる吸収のイメージ

| タイミング | 吸収の特徴 |

|---|---|

| 食前に飲む | 胃が空っぽなので吸収速度が上がりやすいが、胃酸や副作用への影響が強く出る可能性がある |

| 食後に飲む | 食物が胃腸内を通過する過程で吸収されるのでマイルドだが、食事の影響で吸収のピークが少し遅れる |

医師が指示する理由

医師は患者さんの体質や生活習慣、血糖値の動きをもとにメトホルミンを食後にするか、食前にするかを判断します。

多くの場合は胃腸障害を抑えやすく、飲み忘れが少ないメリットから「メトホルミンを食後に飲むよう指示された」というパターンが一般的です。

メトホルミンを食後に飲む理由としては身体への負担が少なく継続しやすいことが挙げられます。

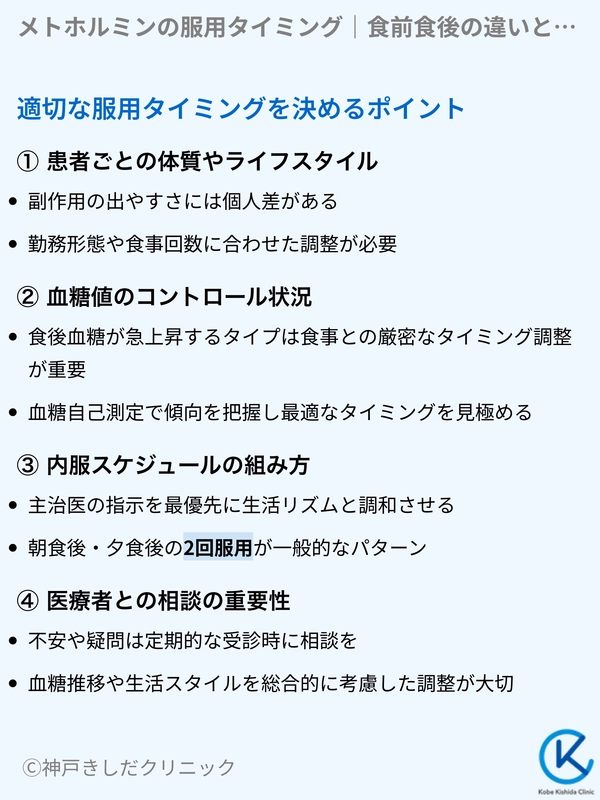

適切な服用タイミングを決めるポイント

メトホルミンの服用タイミングを決めるうえでは人それぞれの健康状態や生活リズムも大切です。

ここでは服用時間帯を検討する際に見るべきポイントを紹介します。

患者ごとの体質やライフスタイル

体質によっては少量でも副作用が出やすい方や、逆にある程度の量でも問題なく服用できる方もいます。

さらに、生活リズムや勤務形態、食事回数の違いなどがあるため、一律に「食前」「食後」という枠だけで判断しにくい側面があります。

個々の体調と生活サイクルに合わせた工夫が必要です。

ライフスタイル別・服用時の注意点

| ライフスタイル | 服用時の注意点 |

|---|---|

| 夜勤や不規則勤務がある | 食事時間が不定期になりやすいので医師と相談して服用時間を柔軟に決める必要がある |

| 1日2食のパターン | 食事回数が少ないのでその分メトホルミン服用のタイミングも変動しやすい |

| 朝が早く昼食が遅くなる | 血糖値の変化が大きくなる場合があり、低血糖リスクや副作用への注意が必要 |

| 食が細い・食後の量が少ない | 胃腸に負担をかけないようメトホルミンを飲むタイミングを工夫しないと下痢等が起きやすい |

血糖値のコントロール状況

血糖値が比較的安定している方と食後高血糖が強く出る方では服用タイミングが異なる可能性があります。

食後血糖が急上昇するタイプの場合は食事とのタイミングをより厳密に合わせてメトホルミンを飲むと効果を得やすいです。

一方で全体的に血糖値が高めで変動幅が大きい方は1日あたりの服用回数自体を増やすことが検討される場合もあります。

- 1日のうちで血糖値が特に高くなる時間帯を把握し、その時間帯付近でメトホルミンを飲むと効果的

- 血糖自己測定器や連続血糖測定機能を活用して血糖の傾向をつかむ

- 主治医と相談して必要があれば定期的に服用タイミングを見直す

内服スケジュールの組み方

内服スケジュールを組むとき、まずは主治医の指示を最優先にしましょう。

そのうえで実際の生活リズムに合わせて自己管理しやすいかどうかを考慮します。

たとえば朝食後と夕食後の2回服用になっている場合は朝食と夕食をきちんととる習慣づくりにもつながります。

内服スケジュールの例

| 服用パターン | 具体的な例 |

|---|---|

| 1日1回 朝食後 | 朝食を必ずとり、朝食後すぐにメトホルミンを飲む形で1日のスタート時に血糖コントロール |

| 1日2回 朝夕食後 | 朝食後と夕食後に飲むことで日中と夜間の血糖コントロールを維持 |

| 1日3回 朝昼夕食後 | より細かくコントロールする必要がある方や高めの血糖値が1日を通して続く方に導入されるケース |

| 個別対応(不規則勤務) | 勤務形態や食事時間に合わせて、個々に調整 |

医療者との相談の重要性

「このタイミングで飲んでいるけれど、正直合っているのかわからない」という不安を抱える方もいらっしゃいます。

定期的に受診し、主治医や管理栄養士、看護師といった医療者と相談すると、より効果的な方法を見つけやすいです。

血糖値の経過だけでなく、生活スタイルやストレス状況など総合的にふまえて調整を行うことが大切です。

食前・食後で起こり得るトラブル

メトホルミンをどのタイミングで飲むかによって起こりやすいトラブルも異なります。

ここでは代表的なトラブルとその対処法を紹介します。

胃腸障害への対処

メトホルミンを食前に服用すると胃酸の刺激や空腹時の腸への負担が増え、吐き気や下痢を起こしやすくなります。逆に食後でも胃腸の弱い方は症状が出る可能性があります。

症状が軽度の場合は水分補給や食事内容の見直しで軽減できるケースもありますが、強い症状が続くときは量の調整が必要になることがあります。

- 胃もたれが強いときは脂肪分や高カロリーの食事を避けて様子を見る

- 暖かいスープやお茶などで体を温めながら水分をとる

- 痛みや下痢が長引く場合は自己判断をせず、早めに主治医に連絡

胃腸障害を和らげる食事の工夫

| 食事の工夫 | 具体例 |

|---|---|

| 消化にやさしい食材を選ぶ | おかゆ、野菜スープ、うどん、やわらかく煮た野菜など |

| 刺激物や脂っこい料理を控える | 唐辛子、香辛料の強い料理、揚げ物、脂の多い肉など |

| 食事量を分割する | 1回の食事量を少なめにして回数を増やす方法など |

| 水分補給をしっかり行う | 常温や温かい飲み物でこまめに水分を摂る |

低血糖時の対策

メトホルミンは低血糖を起こしにくい薬とされていますが、他の糖尿病薬との併用や食事量の不足などの条件が重なると稀に低血糖を起こす場合もあります。

食前服用の場合は特に空腹状態で作用が強く出やすく、低血糖を起こすリスクがわずかに高まる可能性があります。

万が一、冷や汗や手の震えなど低血糖の症状が現れた場合はすぐに糖分を補給し、必要に応じて医療者に連絡してください。

食後高血糖のリスク

食後に服用している場合でも食後高血糖がしっかり抑えられているかどうかは個人差があります。

炭水化物の多い食事や甘いデザートを食べる機会が増えると、その分血糖値が急上昇する可能性があります。

メトホルミンだけでなく、食事全体のバランスや量の調節を行うことが大切です。

食後血糖が上がりやすい食事例

- 精白パンや麺類などの炭水化物主体の食事を大量にとる

- 菓子パンやスイーツを頻繁に食べる

- 野菜をほとんどとらず揚げ物や脂っこいものばかりを摂る

適切な経過観察

一度服用スケジュールを決めたとしても症状や血糖値の変化は時間とともに変わります。

定期的な血液検査と自己チェックで自分の血糖値の推移を把握することが重要です。

食前・食後の服用でも不調が続くようなら主治医に現状を伝えるとともに、内服タイミングの見直しを含めた再調整が行いやすくなります。

効果的な飲み方の実践例

メトホルミンを有効に活用するためには飲む時間を固定する、食事とセットで意識するなど日常のルーティンに取り込むことがポイントになります。

タイミングと日常生活の両立

朝食後すぐにメトホルミンを飲む場合は朝の出勤前の習慣として「朝食を食べて薬を飲む」という流れを作ると忘れにくくなります。

昼や夜に服用がある方は昼食の時間帯や帰宅後の夕食時に意識を集中させるなど自分のライフスタイルに合わせた工夫が効果を高めます。

タイミングを生活に組み込むアイデア

| シーン | 工夫例 |

|---|---|

| 朝食後 | コーヒーやお茶を飲むタイミングで薬を一緒に用意 |

| 昼食後 | お弁当箱を開ける際に同時に薬を取り出す |

| 夕食後 | 食事の片づけを始める前に薬を飲み終えておく |

| 就寝前 | 就寝前の歯磨きと合わせて薬のセットを確認 |

食事内容の工夫

メトホルミンが効果を発揮しやすいように食事内容もある程度整えましょう。

炭水化物ばかりを多量に摂るよりも、たんぱく質や野菜をバランスよく組み合わせると血糖の急上昇を抑えられます。食物繊維を増やすこともおすすめです。

便秘や下痢など胃腸の不調を感じたときは無理なく消化しやすい食材を選ぶとよいでしょう。

- 主食、主菜、副菜をバランスよく揃える

- 野菜を先に食べる「ベジファースト」で血糖上昇を穏やかにする

- とり過ぎに注意する食品を把握し、満腹になるまで食べ過ぎない

併用薬との兼ね合い

糖尿病の治療ではメトホルミン以外にもさまざまな薬を併用する可能性があります。

たとえば、インスリン注射やほかの経口血糖降下薬、血圧やコレステロールを下げる薬などを処方される方も少なくありません。

それぞれの薬の作用時間や飲むタイミングの重複を避けるためには薬剤師や医師と相談してスケジュールを決めることが大切です。

併用薬があるときの注意点

- 重複服用を防ぐため手帳やアプリで服用履歴を管理

- 飲み合わせによる副作用リスクをチェック

- 病院や薬局で薬について質問するときは現在服用中のすべての薬を把握しておく

運動習慣との関連

メトホルミンの効果は適度な運動習慣とも組み合わせるとより血糖コントロールしやすくなります。

食後に短いウォーキングを行うだけでも血糖値のピークを下げるのに役立ちます。

服用のタイミングと運動のタイミングをうまく組み合わせて血糖値を安定させる方法を見つけると治療を継続しやすいです。

メトホルミンと相性の良い生活習慣

メトホルミンをただ飲むだけでなく、日常的に体をケアする生活習慣が血糖の安定につながります。

バランスのとれた食事

血糖値の急上昇を抑えるためには炭水化物・たんぱく質・脂質の割合を意識することが大切です。

メトホルミンが肝臓での糖新生を抑える働きをサポートする意味でも野菜や海藻類、キノコ類などの食物繊維をしっかりとると良いでしょう。

過度な糖質制限を行わず、適度に栄養を摂りながらコントロールする方法が望ましいです。

食事のポイント

| 食事のポイント | メリット |

|---|---|

| 野菜を先に食べる | 食物繊維が血糖の急上昇を抑え、胃腸への負担も和らげやすい |

| 適度なたんぱく質 | 筋肉量の維持に役立ち、基礎代謝の低下を防ぎやすい |

| 過剰な糖質制限をしない | 極端な制限は栄養バランスを崩し、逆に健康を損ねる可能性がある |

| 水分をこまめにとる | 代謝をスムーズにし、体内環境を整える |

運動療法との組み合わせ

ウォーキングや軽い筋トレなどの継続は血糖値改善に効果的です。

食後に少し体を動かすことで血糖値のピークを下げやすくなり、メトホルミンの働きと相まってコントロールが向上することがあります。

運動を行うタイミングは食後30分〜1時間後などが目安とされますが、無理なく続けられる範囲で取り組むほうが大切です。

- 週に3日以上、1回あたり20分〜30分のウォーキング

- 座りっぱなしの仕事の場合、休憩時間に軽いストレッチや階段移動を取り入れる

- 激しい運動よりも継続できる軽めの運動を長期間続けるほうが効果的

ストレス管理

ストレスは血糖コントロールを乱す要因の1つです。過度のストレスによってホルモンバランスが変化し、血糖値が上がりやすくなることがあります。

メトホルミンの効果を十分に得るためにも日常的なストレスケアが重要です。

気分転換の散歩や趣味に没頭する時間を確保するなど精神面のバランス維持を図りましょう。

定期的な検査と受診

メトホルミンの服用を続けながら血糖値が安定するようになっても定期的な通院と血液検査を受けることが大切です。

腎機能や肝機能など長期的にチェックすべき指標はいくつもあります。

受診時には服用の状況や気になる症状を正直に伝えると医師が適切なアドバイスを行いやすくなります。

当院での受診をおすすめする理由

メトホルミンは多くの患者さんにとって扱いやすい薬ですが、より良い効果を得るためには専門的なサポートがあると心強いです。

ここでは当院での受診を検討するメリットを紹介します。

患者さんごとにあった指導

患者さんによって血糖値の推移や生活背景は異なります。

当院では医師だけでなく管理栄養士や看護師などが協力し、一人ひとりに合わせた指導を行います。

メトホルミンの服用タイミングや副作用への対処も個々の状況に応じて調整できる点が強みです。

当院で提供しているサポート例

| サポート内容 | 具体例 |

|---|---|

| 栄養指導 | 食事記録をもとにアドバイス、メニューの提案 |

| 服薬指導 | 薬の正しい飲み方や副作用対策の指導 |

| 血糖値モニタリングサポート | 血糖測定器の使い方説明、結果のフィードバック |

| 生活習慣全般に対する相談 | 運動や睡眠、ストレスマネジメントなどの継続支援 |

合併症のチェック

糖尿病は合併症が進行しやすい病気でもあります。

定期的に医療機関を受診すると腎機能や網膜などの状態を早期にチェックできるため、症状が見えにくい段階から必要な治療を行いやすくなります。

メトホルミンの効果が十分に出ているかどうかを確かめる意味でも定期検査は役立ちます。

他の糖尿病治療との連携

メトホルミンだけで血糖コントロールが十分でない場合、ほかの飲み薬やインスリン注射を追加することもあります。

当院では複数の治療法を組み合わせたアプローチを行い、患者さんに負担が少ない治療を提案します。

複数の薬を同時に使う際の注意点や自宅での注射管理についても丁寧にサポートしています。

正しい情報を得て継続的な血糖コントロールを

メトホルミンの服用タイミングについて食前・食後で違いや注意点があることを理解すると、糖尿病治療により前向きに取り組みやすくなります。

医師の指示や自分自身の生活リズムを踏まえ、無理のない方法で服用を継続することが大切です。

副作用への対処や日常生活の工夫も欠かせません。

疑問や不安を感じたときは迷わず医療機関で相談してください。正しい情報と専門的なサポートがあれば、より安定した血糖コントロールに近づくことができます。

以上