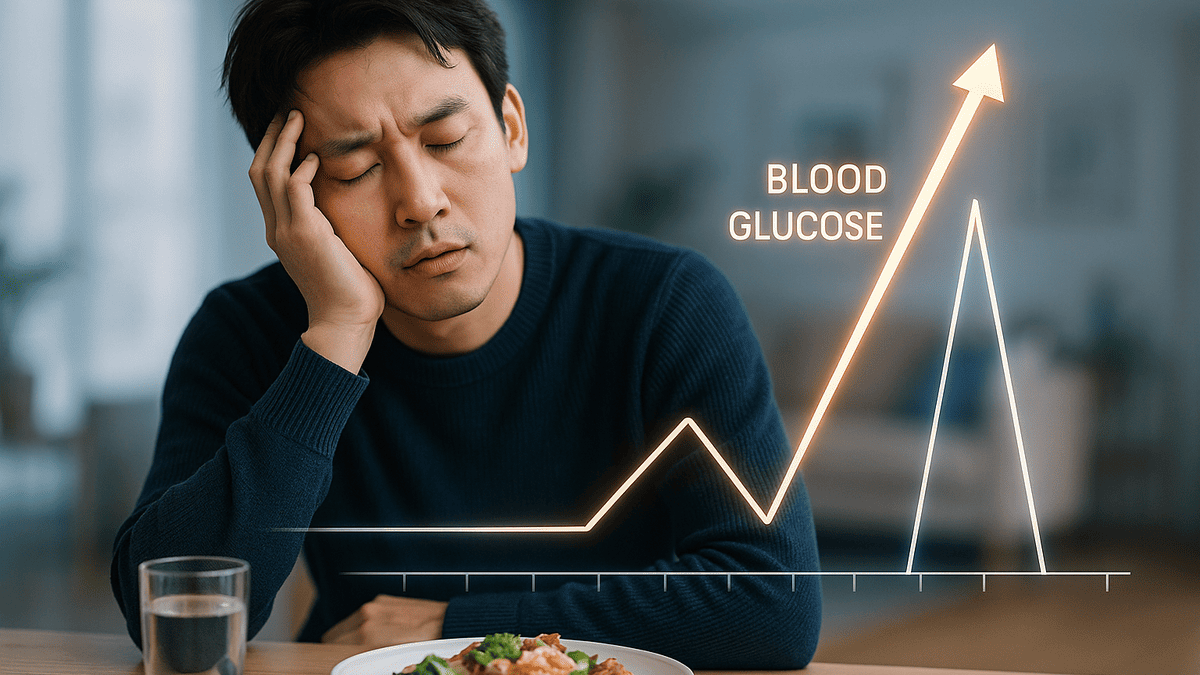

昼食後に耐えがたいほどの強い眠気やだるさに襲われた経験はありませんか。それは単なる食べ過ぎや疲れのせいではなく、「インスリンスパイク」が原因かもしれません。

インスリンスパイクとは食後の血糖値の急上昇と、その後のインスリンの過剰分泌によって起こる体の反応です。

この記事では食後の眠気を引き起こすインスリンスパイクの正体や、その危険性、そして血糖値を上げないための食事法や対策について専門医が詳しく解説します。

食後の眠気の正体「インスリンスパイク」とは?

インスリンスパイクは食後の血糖値の急激な変動に伴って起こる、インスリンの過剰分泌状態を指します。この一連の反応が不快な眠気や倦怠感を引き起こします。

血糖値スパイクとの関係

インスリンスパイクを理解するためには、まず「血糖値スパイク」を知る必要があります。

血糖値スパイクとは、食事で糖質を摂取した後に血糖値が正常範囲を超えて急激に上昇することです。

急上昇した血糖値を下げようと、膵臓は慌てて大量のインスリンを分泌します。このインスリンの過剰な分泌が「インスリンスパイク」です。

なぜインスリンが過剰に分泌されるのか

糖質の多い食事や吸収の速い糖質を一度にたくさん摂ると、血糖値はジェットコースターのように急上昇します。

体はこれを緊急事態と捉え、急いで血糖値を下げようと必要以上のインスリンを分泌してしまうのです。

特にインスリンの効きが悪くなっている「インスリン抵抗性」の状態があると、より多くのインスリンが必要になるため、インスリンスパイクが起こりやすくなります。

インスリンスパイクが引き起こす眠気とだるさ

過剰に分泌されたインスリンの働きで、今度は血糖値が急降下します。

この血糖値の乱高下が自律神経のバランスを乱し、強い眠気や倦怠感、集中力の低下などを引き起こします。食後に頭がぼーっとするのも、この影響と考えられます。

インスリンスパイクによる主な症状

| 症状 | 原因 |

|---|---|

| 強い眠気・倦怠感 | 血糖値の急降下による自律神経の乱れ |

| 集中力の低下 | 脳へのエネルギー供給の不安定化 |

| イライラ・強い空腹感 | 低血糖に近い状態になるため |

インスリンスパイクが起こりやすい人の特徴

日々の何気ない生活習慣がインスリンスパイクの引き金になっていることがあります。ご自身の生活をチェックしてみましょう。

早食いやドカ食いの習慣

よく噛まずに早食いをしたり、一度に大量に食べたりすると、糖質が一気に吸収されて血糖値が急上昇しやすくなります。これによりインスリンの過剰分泌が誘発されます。

忙しいからといって食事をかきこむような食べ方は危険です。

糖質に偏った食事

ラーメンとチャーハン、うどんとおいなりさんといった「糖質×糖質」の組み合わせや、菓子パン、甘いジュース、お菓子中心の食事は、インスリンスパイクの典型的な原因です。

食事の内容が糖質に偏り、食物繊維やタンパク質、脂質が不足していると血糖値の急上昇を抑えることができません。

注意したい食事の例

- 丼もの、麺類などの単品料理

- 菓子パンや甘い清涼飲料水での食事

- スナック菓子やケーキなどの間食

運動不足と筋肉量の低下

筋肉は血液中のブドウ糖を最も多く消費してくれる臓器です。

運動不足によって筋肉量が減ると糖の消費量が減り、食後の血糖値が上がりやすくなります。

また、運動不足はインスリンの効きを悪くする「インスリン抵抗性」の原因にもなります。

なぜインスリンスパイクは危険なのか

食後の眠気くらい、と軽く考えてはいけません。インスリンスパイクを繰り返すことは、将来の深刻な病気につながる危険なサインです。

血管へのダメージと動脈硬化の促進

血糖値の急上昇と急降下は血管の内壁に大きなストレスを与え、傷つけます。この傷を修復する過程で、血管は次第に硬く、もろくなり、動脈硬化が進行します。

動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気の温床となります。

糖尿病への移行リスク

インスリンスパイクを繰り返すことはインスリンを分泌する膵臓のβ細胞に絶えず大きな負担をかけることです。

この状態が続くとやがてβ細胞は疲れ果ててしまい、インスリンを十分に分泌できなくなります。これが2型糖尿病発症の大きな原因の一つです。

インスリンスパイクから糖尿病への流れ

| 段階 | 体の状態 |

|---|---|

| 1. 血糖値スパイク | 食後の血糖値が急上昇する |

| 2. インスリンスパイク | 血糖値を下げようとインスリンが過剰に分泌される |

| 3. 膵臓の疲弊 | 過剰分泌を繰り返すことで膵臓が疲弊し、インスリン分泌能が低下する |

| 4. 糖尿病発症 | インスリンが不足し、常に血糖値が高い状態になる |

肥満や脂肪肝の原因に

過剰に分泌されたインスリンには使い切れなかったブドウ糖を脂肪として体に蓄える働きがあります。このため、インスリンスパイクは肥満、特に内臓脂肪の蓄積を招きます。

また、肝臓に脂肪が溜まる「脂肪肝」の原因にもなり、肝機能の低下につながることもあります。

インスリンスパイクを防ぐ食事の基本

インスリンスパイクを防ぐ鍵は血糖値の急上昇を抑える食生活にあります。毎日の食事で意識したい基本的なポイントを紹介します。

食事の順番を工夫する「ベジファースト」

食事の最初に野菜やきのこ、海藻類など食物繊維が豊富な副菜から食べる方法です。

食物繊維が後から来る糖質の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を防ぎます。「野菜→肉・魚→ごはん」の順番を意識しましょう。

血糖値を上げにくい「低GI食品」を選ぶ

GI(グリセミック・インデックス)は、食後の血糖値の上がりやすさを示す指標です。

GI値が低い食品は糖質の吸収が緩やかで、インスリンスパイクを起こしにくいとされています。主食を選ぶ際の参考にすると良いでしょう。

主食のGI値比較(目安)

| 食品 | GI値の目安 | 分類 |

|---|---|---|

| 食パン | 95 | 高GI食品 |

| 白米 | 88 | 高GI食品 |

| 玄米 | 55 | 低GI食品 |

| そば | 54 | 低GI食品 |

よく噛んでゆっくり食べる

時間をかけてよく噛んで食べることで満腹中枢が刺激されて食べ過ぎを防ぎます。

また、食事時間が長くなることで消化吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できます。一口30回噛むことを目標にしてみましょう。

1日3食、規則正しく食べる

食事を抜くと次の食事で空腹感からドカ食いをしやすくなり、血糖値スパイクの原因になります。また、空腹時間が長いと、体は次の食事でより多くのエネルギーを溜め込もうとします。

朝食を抜かず、1日3食をなるべく決まった時間に摂ることが血糖値の安定につながります。

血糖値を上げないための具体的な食事法

日々の献立で実践できる、より具体的な食事の工夫を見ていきましょう。

主食の選び方と量

主食は白米や白いパンよりも、食物繊維が豊富な玄米、雑穀米、全粒粉パン、ライ麦パンなどを選びましょう。

量も重要で、こぶし一つ分程度を目安に、食べ過ぎないように心掛けることが大切です。

タンパク質と脂質を上手に組み合わせる

肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質や、良質な脂質(オリーブオイル、青魚の油、ナッツ類など)を食事にしっかり取り入れると、糖質の吸収が緩やかになります。

主食だけの単品メニューではなく、必ず主菜や副菜をそろえた定食形式の食事を意識しましょう。

食事のバランス(PFCバランス)

| 栄養素 | 役割 | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| P(タンパク質) | 筋肉や体の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| F(脂質) | エネルギー源、細胞膜の材料 | 植物油、魚油、ナッツ類 |

| C(炭水化物) | 主要なエネルギー源 | ごはん、パン、麺類、いも類 |

間食の選び方とタイミング

どうしても間食をしたい場合は血糖値を上げにくいものを選びましょう。ナッツ類、ヨーグルト、チーズ、ハイカカオチョコレートなどがおすすめです。

食べるタイミングは、食事の影響が少ない食後2~3時間後が良いとされています。

甘い飲み物に注意

砂糖が多く含まれるジュースやスポーツドリンク、加糖のコーヒーなどは、液体であるため非常に吸収が速く、血糖値を急激に上昇させます。

水分補給は水やお茶を中心にする習慣をつけましょう。

食事と合わせたい生活習慣の改善

食事だけでなく他の生活習慣を見直すことも、インスリンスパイクの予防には効果的です。

食後の軽い運動のすすめ

食後30分~1時間後に行う15~20分程度のウォーキングは食後の血糖値上昇を抑えるのに非常に有効です。血液中の糖が筋肉でエネルギーとして使われるため、インスリンの過剰分泌を防ぎます。

食後にすぐ横になるのではなく、少し歩いたり、家事をしたりするだけでも効果があります。

質の良い睡眠を確保する

睡眠不足は食欲を増進させるホルモンを増やし、インスリンの効きを悪くすることが分かっています。

1日7時間程度の睡眠時間を目標に、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど睡眠の質を高める工夫をしましょう。

ストレスマネジメント

強いストレスは血糖値を上げるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促し、インスリンスパイクを引き起こしやすくします。

趣味の時間を持つ、軽い運動で気分転換をするなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

医療機関での相談と検査

生活習慣を改善しても食後の眠気やだるさが続く場合は医療機関で相談することをお勧めします。

受診を検討すべき症状

食後の強い眠気が頻繁に起こる、体重が増えてきた、喉が渇きやすい、トイレが近いといった症状は血糖値のコントロールがうまくいっていないサインかもしれません。

これらは「隠れ糖尿病」の症状である可能性もあります。

病院で行う検査(ブドウ糖負荷試験など)

健康診断の空腹時血糖値だけではインスリンスパイクや食後高血糖は見つけられません。

医療機関では、75gのブドウ糖液を飲んで血糖値の推移を調べる「75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)」を行い、インスリンの分泌能力や血糖値のコントロール状態を詳しく評価します。

75gOGTTでわかること

| 測定項目 | 評価できること |

|---|---|

| 血糖値の推移 | 食後高血糖(血糖値スパイク)の有無 |

| インスリン値の推移 | インスリン分泌のタイミングや量(インスリンスパイクの有無) |

隠れ糖尿病の早期発見の重要性

インスリンスパイクは本格的な糖尿病への入り口です。この段階で異常を発見し、生活習慣の改善に取り組むことで糖尿病への進行を防いだり、遅らせたりすることが可能です。

自覚症状を軽視せず、早期に相談することが将来の健康を守る鍵となります。

よくある質問

インスリンスパイクについて、患者さんからよくいただくご質問にお答えします。

- Q食後に眠くなるのは誰でも同じではないのですか?

- A

食事を摂ると消化のために胃腸に血液が集まり、脳への血流が一時的に減るため、ある程度の眠気を感じるのは自然なことです。

しかし、インスリンスパイクによる眠気は、「意識が遠のくような」「抗えないほどの」強い眠気であることが特徴です。その程度が普通ではないと感じたら注意が必要です。

- Qインスリンスパイクは自分でチェックできますか?

- A

厳密なチェックには医療機関での検査が必要ですが、ご自身の体の反応を知ることは可能です。

例えば、リブレなどの持続血糖測定器(CGM)を自費で利用すれば24時間の血糖変動をグラフで確認でき、どのような食事で血糖値スパイクが起きているかを知ることができます。

- Qプロテインを飲むのは効果がありますか?

- A

食事の前にプロテインを飲むと、インスリン分泌を穏やかに促す消化管ホルモン(インクレチン)の分泌を助け、その後の食事による血糖値の急上昇を抑える効果が期待できるという報告があります。

ただし、プロテインの過剰摂取は腎臓に負担をかける可能性もあるため、あくまで食事バランスを整える補助として考えるのが良いでしょう。

- Q治療が必要な場合、どのような治療をしますか?

- A

インスリンスパイクや食後高血糖の段階では、まず食事療法と運動療法が治療の中心となります。この記事で紹介したような生活習慣の改善を、医師や管理栄養士の指導のもとで実践します。

それでも改善が見られず、糖尿病へと進行した場合には、血糖降下薬による薬物治療が必要になることもあります。

以上

参考にした論文

PAPAKONSTANTINOU, Emilia, et al. Effects of diet, lifestyle, chrononutrition and alternative dietary interventions on postprandial glycemia and insulin resistance. Nutrients, 2022, 14.4: 823.

TAKEDA, Eiji, et al. Control of oxidative stress and metabolic homeostasis by the suppression of postprandial hyperglycemia. The Journal of Medical Investigation, 2005, 52.Supplement: 259-265.

NAKAYAMA, Yuto, et al. Home-based high-intensity interval exercise improves the postprandial glucose response in young adults with postprandial hyperglycemia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19.7: 4227.

TAMURA, Yoshiaki, et al. Nutrition management in older adults with diabetes: a review on the importance of shifting prevention strategies from metabolic syndrome to frailty. Nutrients, 2020, 12.11: 3367.

OGATA, Hitomi, et al. Association between breakfast skipping and postprandial hyperglycaemia after lunch in healthy young individuals. British Journal of Nutrition, 2019, 122.4: 431-440.

NUMAO, Shigeharu. A single bout of exercise and postprandial hyperglycemia caused by high-fat diet. The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, 2016, 5.2: 181-185.

HIROSE, Sachie, et al. Concurrent therapy with a low-carbohydrate diet and miglitol remarkably improved the postprandial blood glucose and insulin levels in a patient with reactive hypoglycemia due to late dumping syndrome. Internal Medicine, 2016, 55.9: 1137-1142.

YOKO, Nishiyama; HIROSHI, Yamato; YING, Jiang. Type and timing of exercise during lunch breaks for suppressing postprandial increases in blood glucose levels in workers. Journal of occupational health, 2021, 63.1: e12199.

NAKAYAMA, T., et al. Eating glutinous brown rice twice a day for 8 weeks improves glycemic control in Japanese patients with diabetes mellitus. Nutrition & Diabetes, 2017, 7.5: e273-e273.

UEBANSO, Takashi, et al. Extracts of Momordica charantia suppress postprandial hyperglycemia in rats. Journal of nutritional science and vitaminology, 2007, 53.6: 482-488.