糖尿病の管理において、血糖値を安定させる手段としてインスリンポンプによる治療を選ぶ方が増加しています。

体に装着するポンプを通じてインスリンを持続的に注入する仕組みは注射の手間や血糖コントロールの苦労を軽減するともいわれています。

この記事ではインスリンポンプ導入前に知っておきたい費用や治療導入の流れ、さらに適応と機器の選び方に関する情報をまとめました。

正しい知識を得ることで不安を減らしながら治療に踏み出す一助になれば幸いです。

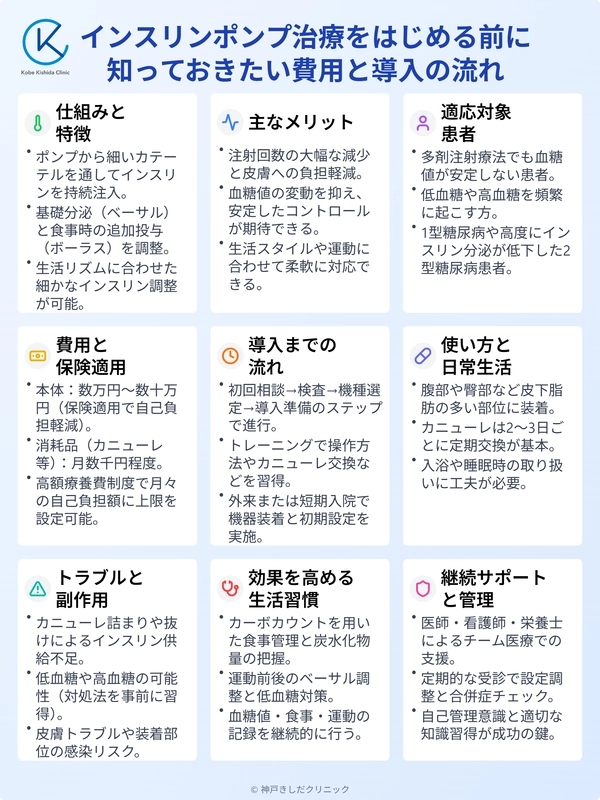

インスリンポンプ治療とは

インスリンポンプ治療は従来の注射方法とは異なるアプローチで血糖コントロールを支援する方法です。

装着型のポンプからインスリンを持続的に注入し、血糖値の乱高下を抑えやすくします。

まずは基本的な仕組みや特徴を理解することが大切です。

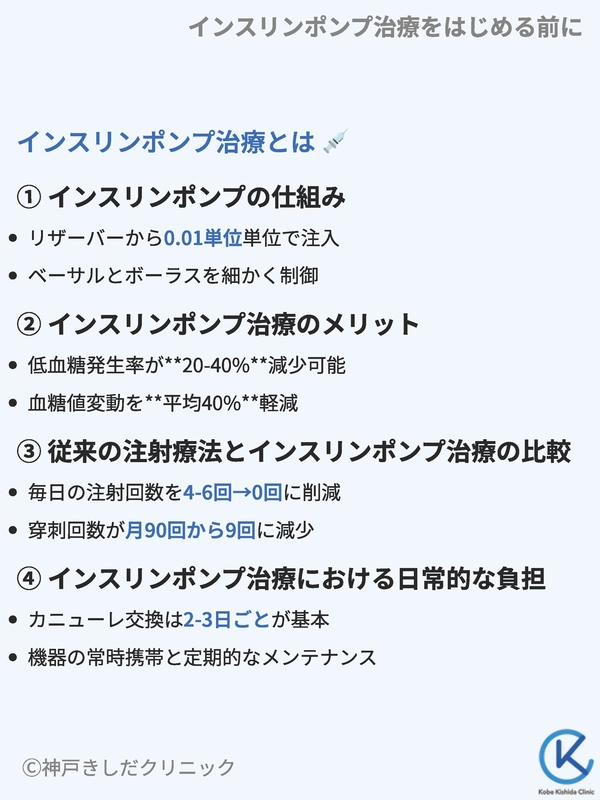

インスリンポンプの仕組み

インスリンポンプはリザーバー内にインスリンを充填し、細いカテーテルを通して体内にインスリンを送り込みます。

ポンプ本体に搭載された制御機能によって、基礎分泌(ベーサル)と食事時の追加投与(ボーラス)の両方を細かく調整できます。

基礎分泌は1日を通して少量ずつインスリンを投与し、ボーラスは食事内容や血糖値に合わせて追加のインスリンを注入するしくみです。

従来の注射療法(多剤注射療法など)では決まった時間帯に何度も注射を行う必要がありますが、インスリンポンプではポンプの設定を変えるだけでインスリン量を調整しやすくなります。

生活スタイルや血糖値の変動に合わせてこまやかに制御できる点が大きな特徴です。

インスリンポンプ治療のメリット

インスリンポンプによる治療には多様な利点があります。

注射回数を減らせるため皮膚への穿刺による負担が軽くなり、血糖値を安定させやすいことが大きなポイントです。

ポンプが常に少量のインスリンを供給し、高血糖を未然に抑える効果も望めます。

さらにポンプの設定を変えるだけでインスリン量を微調整できるため、突発的な運動や食事内容に柔軟に対応しやすくなります。

また、インスリンの吸収変動を少なくできることも血糖コントロールの安定化に寄与しています。

従来の注射療法とインスリンポンプ治療の比較

| 比較項目 | 従来の注射療法 | インスリンポンプ治療 |

|---|---|---|

| 投与方法 | 1日数回の注射が必要 | 常時ポンプからインスリンを注入 |

| インスリン量の調整 | 注射単位をその都度変更 | ポンプの設定変更で微調整が容易 |

| 皮膚への負担 | 注射針での穿刺を1日複数回行う必要がある | カニューレを数日に1回交換 |

| 血糖コントロール | 変動が大きい場合がある | 安定しやすく、細かい調整もしやすい |

| 生活の自由度 | 注射のタイミングを優先して行動を組み立てる必要がある | ポンプが自動投与するため、柔軟に活動・食事に対応可能 |

インスリンポンプ治療はスケジュールに合わせて何度も注射を行う手間を減らし、より微細な投与を実現する手段として注目されています。

インスリンポンプ治療における日常的な負担

ポンプを常時身に着けることで外出時や就寝時など生活全般にわたり注意すべき点が増えます。

装着部位の衛生管理やカニューレの定期交換など日々のケアが必要です。

機器本体の故障や電池切れに備えて予備のバッテリーや交換用カートリッジを持ち歩く習慣も重要です。

一方で慣れると頻回の注射よりも負担が少ないと感じる方もいます。

着替えや入浴中の扱いに初めは戸惑うかもしれませんが、利用を続けるうちに生活に溶け込むこともあります。

専門的な指導を受けつつ、自分に合った運用方法を見つけることが大切です。

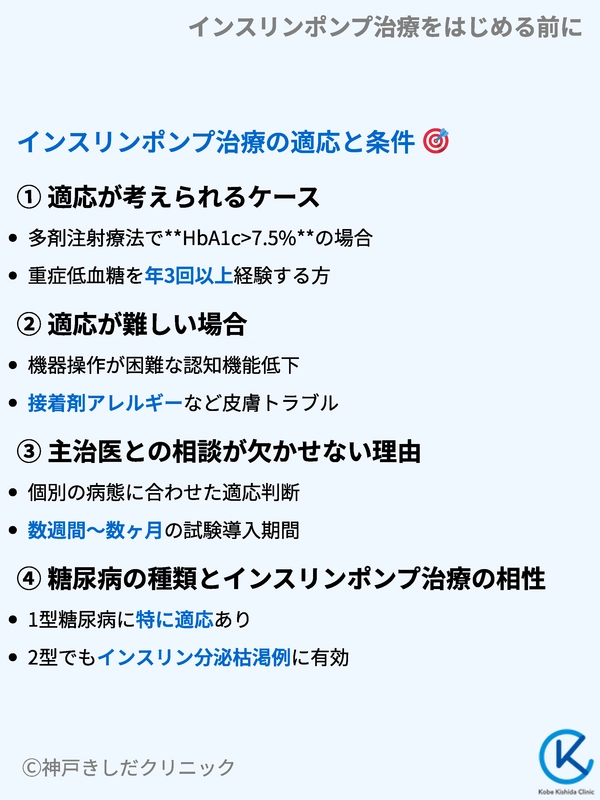

インスリンポンプ治療の適応と条件

インスリンポンプ治療が向いている方とそうでない方を判断するには、それぞれの特徴を把握することが大切です。

適応条件を理解して自分の体質や日常生活に適した治療かどうかを考えましょう。

適応が考えられるケース

インスリンポンプ治療を勧めることが多い状況

- 多剤注射療法で血糖値の変動が激しく、安定しにくい場合

- 低血糖や高血糖を頻繁に起こし、自己管理が難しいと感じる場合

- 夜間や早朝に血糖コントロールが崩れやすいケース

- 職業や日常生活の都合で注射タイミングの確保が難しい方

- 投与量を細かく調整し、治療の柔軟性を高めたい方

これらの条件にあてはまる場合、インスリンポンプを導入することで血糖コントロールが向上する可能性があります。

特に注射本数が多い方や生活リズムが不規則な方にとっては有効な方法になりやすい傾向です。

適応が難しい場合

インスリンポンプ治療には多くの利点がありますが、すべての患者に合うわけではありません。

ポンプの装着を大きな負担に感じる方や機器の操作を正しく続けることが大変と思う方などは慎重な判断が必要です。

また、インスリンポンプの使い方を継続的に学び、自己管理を実践する意欲が低いと治療効果を得にくい場合があります。

皮膚トラブルが多い方やカニューレの留置が困難なケースでは導入前に専門医との十分な相談が必要です。

機器の扱いと操作方法の習得、日常的なケアへの取り組みが重要となるため、家族や医療スタッフのサポート体制も考慮しましょう。

主治医との相談が欠かせない理由

インスリンポンプ治療を始めるかどうかは主治医との話し合いが大切です。

糖尿病のタイプや合併症の有無、普段の生活リズムなどを総合的に考慮し、ポンプ治療が適切かどうかを判断します。

自己判断で導入を決めるよりも専門医の助言を得てリスクを見極めるほうが安全です。

また、機種選びや使用方法の習得には時間がかかる場合があります。

医師や看護師、管理栄養士といった専門家から継続的な指導を受けられる環境を整えれば安心して治療を続けやすくなります。

疑問や不安は早めに相談し、自分に合った治療法を見つけましょう。

糖尿病の種類とインスリンポンプ治療の相性

1型糖尿病の方はインスリン分泌がほとんどないため、インスリンポンプによる血糖値の安定化を期待しやすい状況です。

一方、2型糖尿病の場合でも高度にインスリン分泌が低下している方や注射本数の多さを負担に感じる方などにとってポンプの導入が有意義になることがあります。

ただし、2型糖尿病では食事療法や運動療法が同時に重要となります。

インスリン抵抗性の改善に向けた取り組みとあわせてインスリンポンプを活用するケースもあるため、主治医と相談しながら最適な治療計画を立てましょう。

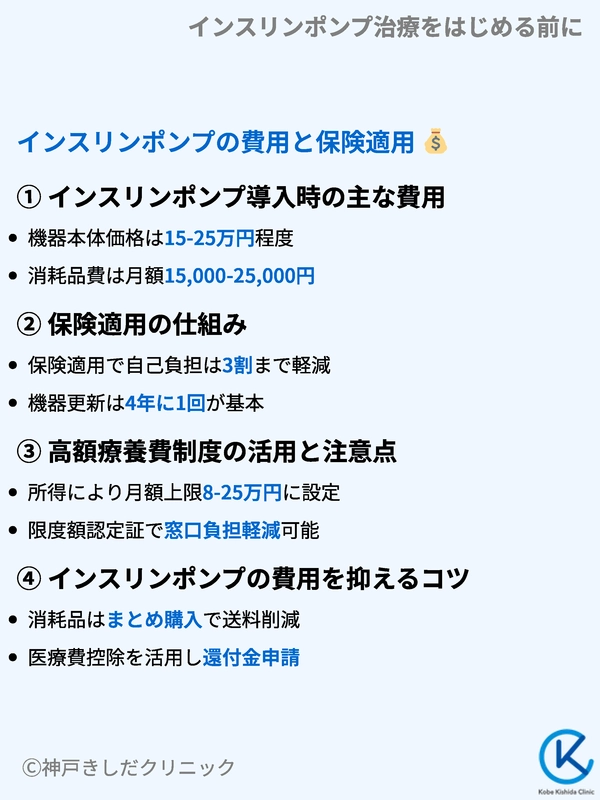

インスリンポンプの費用と保険適用

インスリンポンプの導入を考える際、多くの方が気にかけるのは費用面です。

医療保険制度の仕組みを理解して自己負担額を把握しておくことで長期的な治療計画を立てやすくなります。

インスリンポンプ導入時の主な費用

| 項目 | 内容 | 目安費用 |

|---|---|---|

| 本体代(初期購入費) | ポンプ本体、制御装置など | 数万円~数十万円程度 |

| 消耗品費 | カニューレ、リザーバー、チューブ類 | 1か月あたり数千円~ |

| 診察料・指導料 | 導入時の検査・指導、継続的な外来受診 | 保険診療の範囲内で変動 |

| インスリン薬剤費 | インスリンの種類・量に応じて変動 | 保険診療の範囲内で自己負担 |

保険が適用されることで大きく負担が軽減される一方、自己負担も発生します。

機器の購入費や消耗品のコストは使用頻度や保険制度の種類によって違いがあります。

医療保険の負担割合は3割負担が多いですが、高額療養費制度を使えば一定の自己負担を超えた部分が戻ってくる可能性があります。

所得や年齢によって上限額も変わるため担当の医療機関や社会保険事務所に確認するとよいでしょう。

保険適用の仕組み

インスリンポンプは糖尿病治療において重要な医療機器という位置づけで健康保険が認められています。

ただし、保険請求には主治医が作成する診断書など必要書類の提出が欠かせません。

保険適用が通るとインスリンやカニューレなどの消耗品、診察費なども保険診療の対象に含まれます。

3割負担の場合、残りの7割は公的保険が負担するため個人の経済的負担を抑えやすくなります。

高額療養費制度との併用で月々の支払額に上限を設けることも検討可能です。

高額療養費制度の活用と注意点

高額療養費制度を利用する際に意識したい点

- 必要書類や申請期限を事前に確認しておく

- 月単位で医療費を合算するしくみを理解する

- 所得区分や年齢によって自己負担の上限額が変わる

- 限度額適用認定証を入手し、窓口負担を軽減する方法を検討

高額療養費制度は1か月の医療費が高額になった際に自己負担限度額を超えた分を払い戻す制度です。

インスリンポンプ導入後は機器や薬剤費によって治療費がかさむことがあるため、あらかじめ制度の申請手順を把握しておくと安心です。

インスリンポンプの費用を抑えるコツ

インスリンポンプの費用を抑えるには日常的な管理を徹底し、消耗品のロスを最小限にする工夫が役立ちます。

カニューレの交換サイクルを守りながら清潔に保ち、トラブルを防ぐことで不必要な支出を減らせます。

また、定期的な受診を実行すればインスリン注入量の過不足を見直して薬剤費を抑える取り組みもできます。

保険制度や医療費控除に関する情報を積極的に得て、自身の治療環境に合わせて有用に利用しましょう。

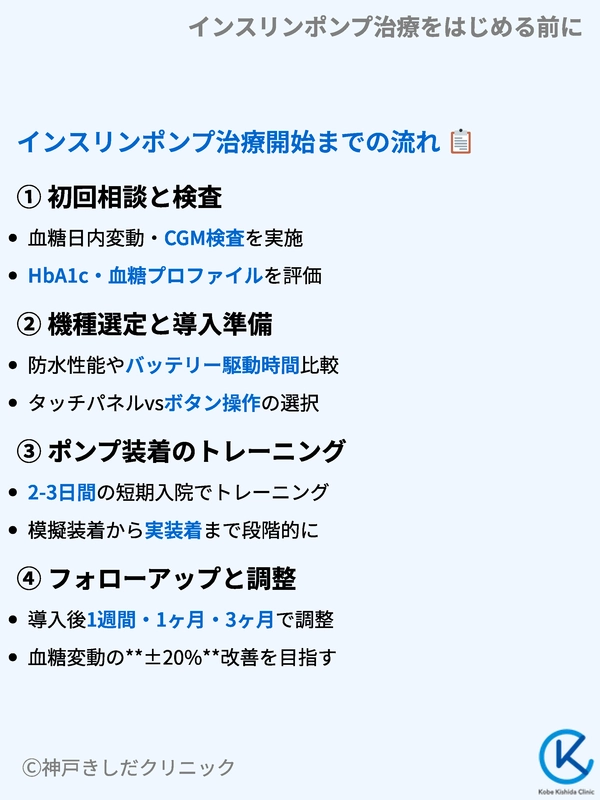

インスリンポンプ治療開始までの流れ

インスリンポンプを導入するには最初の相談から機器の使い方を学ぶプロセスまで複数の段階があります。

医療スタッフとの連携が重要であり、導入後のフォローアップも含めた全体像を理解することが必要です。

初回相談と検査

医師にインスリンポンプ治療を希望すると、問診や血液検査、ライフスタイルの確認を行います。

血糖値の推移、合併症の有無、現在の治療方法などを総合的に見て、ポンプ治療が適切かどうかを判断します。

ここでポンプ導入にかかる費用や注意点についても説明を受けることが多いため、不明点があれば遠慮なく質問することが大切です。

検査結果をもとに医師がポンプ治療の導入を提案するかどうかを検討します。

患者さん本人の意欲や家族の支援態勢も導入可否の判断に影響を与えやすいです。

機種選定と導入準備

代表的なインスリンポンプ機種の特徴

| 機種名(仮) | 特徴 | サイズや重量 |

|---|---|---|

| ポンプA | 基礎分泌の調整幅が広く、小型軽量設計 | 約80g、ポケットに収まる程度 |

| ポンプB | ディスプレイが大きく操作しやすい | 約90g、やや厚みがある |

| ポンプC | 食事記録機能が充実し、データ管理が容易 | 約100g、やや大型 |

メーカーによって操作性や機能、価格帯などが異なるため医師や医療スタッフと相談しつつ、使いやすさや費用とのバランスを考慮して選びます。

機種が決まったらポンプ本体の操作手順やトラブル対応などを学ぶ準備に進みます。

デモ機での装着体験を行う施設もあるので、実感を持って判断するとよいでしょう。

ポンプ装着のトレーニング

トレーニングで学ぶ主な内容

- ポンプの操作方法と設定変更のやり方

- カニューレ交換の手順と適切な交換時期

- インスリン装填のプロセスと注入量の確認方法

- 低血糖や高血糖など緊急時への対応策

これらのトレーニングは外来または短期入院などで行うことがあります。

初めての方は慎重に進め、医療スタッフの指導を受けながら操作方法を段階的に習得します。

ポンプを装着した状態で日常生活を送るうえで必要な知識を身に着けてトラブル時の対処力を高めることがポイントです。

フォローアップと調整

インスリンポンプを導入した後は定期的に外来を受診し、血糖値の変動やポンプの設定状況をチェックします。

ポンプの操作に慣れないうちは戸惑うこともありますが、医師と相談して徐々に自分に合った設定へと調整可能です。

ポンプ治療は導入して終わりではなく、日常の血糖測定や食事記録、インスリン調整などを継続的に行うことで効果を実感しやすくなります。

一定期間ごとに主治医や看護師、管理栄養士と情報を共有して生活習慣の変化や血糖値の傾向を踏まえて治療プランを見直します。

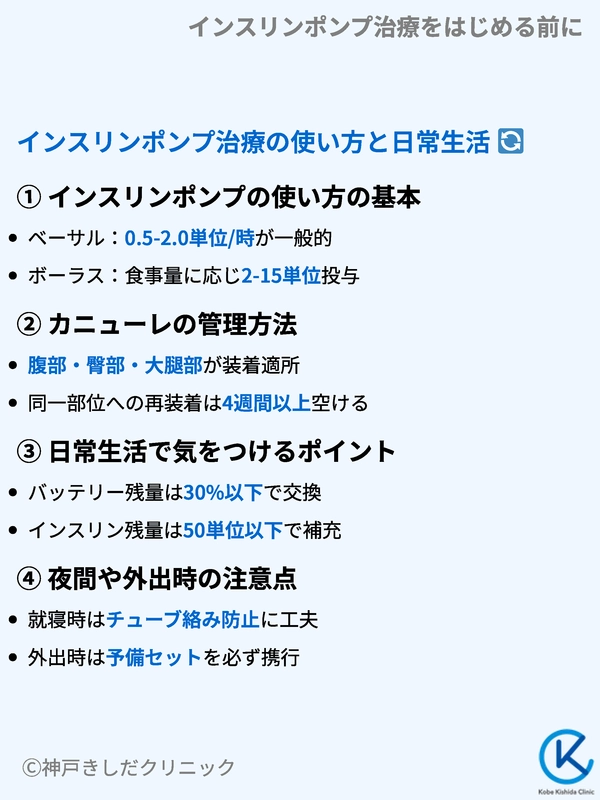

インスリンポンプ治療の使い方と日常生活

インスリンポンプを導入した後はどのように扱うかが非常に重要です。

正しいインスリンポンプの使い方を理解して日常生活に活かすことで血糖コントロールを安定させましょう。

インスリンポンプの使い方の基本

インスリンポンプの使い方としては、まずポンプ本体の電源や操作メニューを確認して次にインスリンの装填方法やカニューレの交換手順を身につける必要があります。

医療スタッフによる説明やマニュアル、動画教材などを参考に、実際に操作しながら覚えると理解が深まります。

基礎分泌(ベーサル)の設定は医師の指示をもとに調整することが多いですが、生活の中で微調整が必要な場面も出てきます。

血糖値の測定結果や食事内容を踏まえてボーラス(追加投与)を決めることで、より細やかな血糖管理が可能になります。

カニューレの管理方法

カニューレは皮膚に装着してインスリンを注入する重要なパーツです。

一般的な交換周期は2~3日程度ですが、個人差があります。

感染を避けるためにも貼り替え時には皮膚を清潔にし、異常を感じた場合は早めに交換を検討しましょう。

装着部位としては腹部や臀部、大腿部など皮下脂肪が比較的多い部分が適しています。

定期的に場所を変えると皮膚への負担を分散しやすくなります。

かゆみや痛み、液漏れなどを感じた場合はすぐに医療スタッフへ相談し原因を特定することが重要です。

インスリンポンプの装着に適した部位の特徴

| 部位 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 腹部 | 皮下脂肪が厚く、カニューレを固定しやすい | ベルトの圧迫に配慮 |

| 臀部 | 座った姿勢でも安定しやすく、見た目が気になりにくい | 下着や椅子との摩擦を考慮 |

| 大腿部 | 腹部よりも装着感の違和感が小さい場合がある | 歩行や運動時にカテーテルが引っ張られないか要確認 |

| 上腕部 | 衣類で隠しやすく、痛みを感じにくいケースもある | 頻繁な腕の動作でチューブが絡まないよう注意 |

適度に場所を変えながら装着すると、皮膚トラブルが起きにくくなります。最終的な選択は個人差が大きいため、主治医や看護師の意見も聞きながら自分に合う装着部位を探しましょう。

日常生活で気をつけるポイント

インスリンポンプ使用中に気を配りたいこと

- 激しい運動や入浴中のポンプの取り扱い

- 装着部位の炎症予防や早期発見

- 電池切れやインスリン切れを避けるための残量チェック

- 衝撃や水没から守るための保護ケースの活用

これらを意識すればトラブルを減らしながら血糖コントロールを安定させやすくなります。

旅行や出張が多い方は予備の消耗品やバッテリーを常備し、不測の事態に備えることを習慣にすると安心です。

夜間や外出時の注意点

夜間は寝返りなどでポンプが圧迫されないよう工夫が必要です。

就寝前に血糖値を測定し、低血糖のリスクがあると判断したときは主治医に相談しながらベーサルを調整する選択肢もあります。

外出時はポンプが引っかからないよう装着場所に注意して移動やアクティブなシーンでの損傷を防ぎましょう。

満員電車やスポーツ中などポンプ本体への衝撃リスクが高いときはポーチや専用ケースを使うと安心できます。

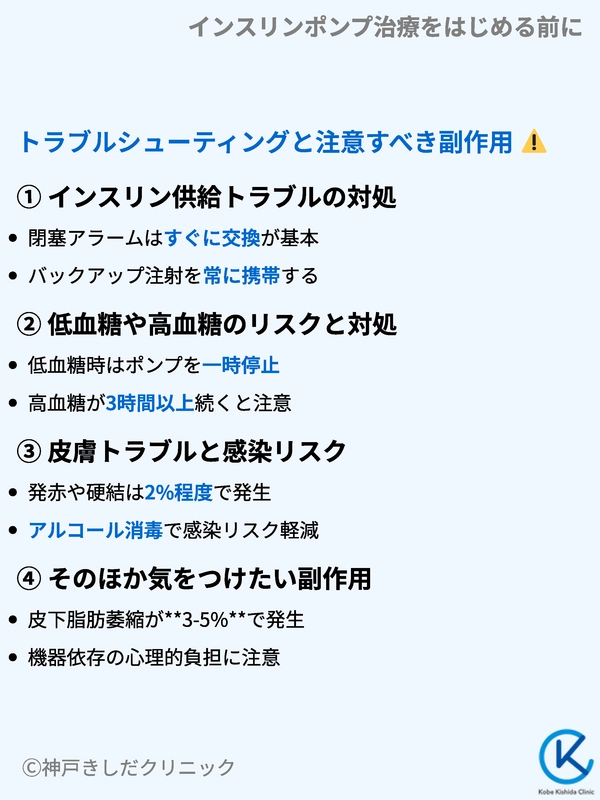

トラブルシューティングと注意すべき副作用

インスリンポンプ治療でもトラブルを完全に避けることは難しい場合があります。

機器の故障やカニューレの詰まり、低血糖・高血糖といったリスクを把握して落ち着いて対処するための知識を身につけましょう。

インスリン供給トラブルの対処

ポンプが誤作動を起こしたりカニューレが詰まったりすると、インスリンが十分に行き渡らず高血糖を引き起こす場合があります。

警告音やエラー表示が出たら原因を確認してカニューレの曲がりや抜け、接続部のずれなどを点検することが重要です。

必要に応じてカニューレ交換や接続の再確認を行い、機器の深刻な故障が疑われるときはメーカーや医療機関のサポートに連絡しましょう。

また、予備のインスリン注射セットを携行していれば、ポンプが使えなくなった場合でも急激な高血糖を防ぎやすくなります。

低血糖や高血糖のリスクと対処

低血糖と高血糖の主な症状

| 状態 | 主な症状・サイン | 対処のポイント |

|---|---|---|

| 低血糖 | ふらつき、冷や汗、動悸、手の震え、強い空腹感など | 速やかな糖分補給と再度の血糖測定 |

| 高血糖 | のどの渇き、多尿、疲労感、頭痛、皮膚のかゆみなど | インスリン追加投与、水分補給、血糖値の再確認が必要 |

低血糖時はブドウ糖やジュースなどで迅速に血糖値を上げ、高血糖が続くときは追加インスリンを検討したり水分摂取を増やしたりします。

どちらの場合も対処後に血糖値を再測定し、医師からの指示に従うことが大切です。

インスリンポンプ治療は細かい調整がしやすい分、低血糖リスクを抑える効果が期待できますが、過度なボーラス投与や機器トラブルがあると低血糖が起こる恐れもあります。

こまめに血糖値を測定して適切な範囲内でインスリンを使う意識を持ちましょう。

皮膚トラブルと感染リスク

皮膚トラブルを避けるための工夫

- カニューレ装着部位の消毒と清潔管理

- 装着部位のローテーションによる圧迫や炎症の回避

- テープやカニューレでかぶれやすい場合の保護材利用

- 赤みや腫れを発見したら速やかに医療機関へ相談

カニューレやテープの交換時には手指を消毒し、皮膚の状態を観察します。

痛みや熱感がある場合は早期に対処して感染の拡大を防ぐことが重要です。

装着部位のチェックを習慣化して異常を見逃さないよう心掛けてください。

そのほか気をつけたい副作用

インスリンポンプは血糖コントロールを助ける手段ですが、副作用がゼロというわけではありません。

特にインスリンの過剰投与による低血糖や不足による高血糖リスク、機械トラブルが発生した場合のリスクなどが挙げられます。

とはいえ、適切な操作と管理を行うことでこれらの問題は軽減しやすくなります。

また、インスリンの種類によっては皮下にしこり(リポハイパートロフィー)ができることもあるため長期的に装着部位を適切に変えながらこまめなチェックを怠らないことが重要です。

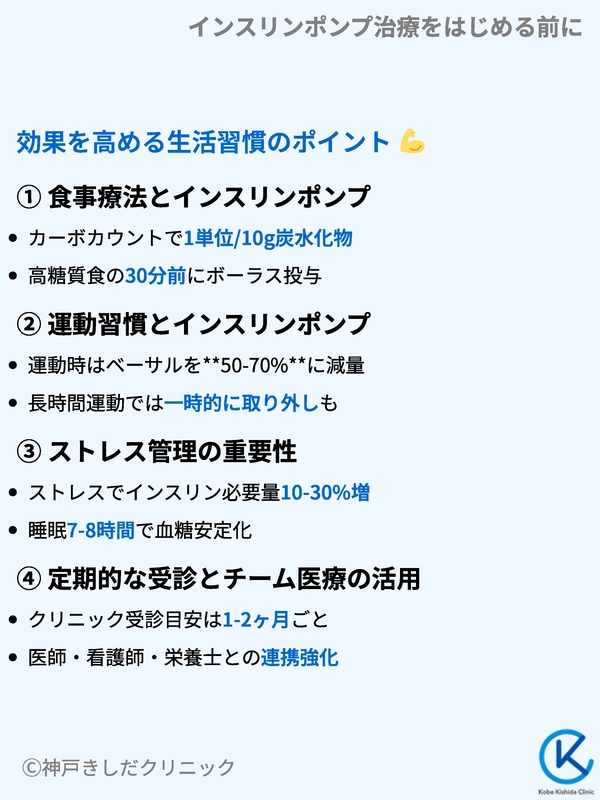

インスリンポンプ治療の効果を高める生活習慣のポイント

インスリンポンプが血糖コントロールを支援するとはいえ、食事や運動、ストレス管理などの生活習慣との組み合わせが欠かせません。

日々の習慣を見直すことで、より安定した血糖値をめざせます。

食事療法とインスリンポンプ

ポンプを使っていても、食事療法の基本は変わりません。

炭水化物の量やバランス、食事のタイミングを意識して血糖値の急上昇を防ぐと、インスリン投与を適切に調整しやすくなります。

カーボカウントと呼ばれる方法で食事中の炭水化物量を把握すると必要なボーラス量を計算しやすくなります。

糖質の多い食品を食べるときは血糖値が上がりやすいため、ポンプ設定を調整してインスリンを追加注入することがポイントです。

運動習慣とインスリンポンプ

運動前後に確認したいポイント

- 運動の種類や強度、時間による血糖変化の把握

- 運動前のベーサルやボーラス量の調整

- 低血糖リスクに備えた補食やブドウ糖の携行

- 運動後の血糖測定と追加インスリン投与の検討

運動は血糖値を下げる効果があるため、ポンプ治療と組み合わせればよりよいコントロールを期待できます。

ただし、急に強度の高い運動をすると低血糖が起こる場合もあるため開始前に血糖値を確認し、必要に応じてベーサルレートを下げるなどの調整を考えてください。

ストレス管理の重要性

ストレスは血糖値に大きく影響する要素です。

ストレスホルモンが分泌されると血糖値が上がりやすくなるため、せっかくポンプを使っていてもコントロールが乱れることがあります。

ヨガや深呼吸、好きな趣味に時間を充てるなど、ストレス緩和の方法を日常に取り入れてみましょう。

睡眠不足や過度なプレッシャーは血糖変動を増やす原因にもなり得るので自分に合ったリラックス法を見つけておくと役立ちます。

血糖管理と自己記録のチェック項目

| チェック項目 | 内容 | 推奨頻度 |

|---|---|---|

| 血糖値測定 | 起床時、食前食後、就寝前など一定タイミングでの測定 | 毎日(最低4回以上) |

| 食事内容の記録 | 食べたもの、炭水化物量、食事時間などを細かくメモ | 毎食・毎日 |

| 運動記録 | 運動の種類や時間、強度を記録 | 運動した日ごと |

| 体調メモ | 体調変化や気分、ストレス度合いなどを簡単にメモ | 必要に応じて |

| ポンプ設定の確認 | ベーサルやボーラスをどう変更したか履歴を残す | 設定変更時ごと |

記録を続けることで血糖値や体調変化のパターンをつかみやすくなり、ポンプ設定の調整の効果を客観的に振り返ることができます。

医療スタッフとの情報共有にも活かせるため積極的に取り組むとよいでしょう。

定期的な受診とチーム医療の活用

医師や看護師、管理栄養士、薬剤師など多職種の専門家と連携することで、より安定した血糖管理を目指せます。

定期受診で血糖値の推移や合併症の有無をチェックし、必要に応じてポンプの設定や生活習慣を見直すとよいでしょう。

チーム医療における主な専門家の役割

| 専門家 | 主な役割 |

|---|---|

| 医師 | 治療方針の決定、薬剤の処方、ポンプ設定の調整など |

| 看護師 | 日常生活に関するアドバイス、装着部位の観察・ケアなど |

| 管理栄養士 | 食事療法の立案やカーボカウント指導など |

| 薬剤師 | 薬剤の説明、副作用の確認、服薬指導など |

| 理学療法士 | 運動指導や身体機能維持のためのリハビリ支援 |

多職種の専門家と連携しながら患者さん自身も食事管理や血糖測定、運動習慣の確立に努めれば、治療効果は向上しやすくなります。

まとめ:インスリンポンプ治療を成功させるために

インスリンポンプ治療は血糖値をより安定させるための有効な手段です。

ただし、導入には費用や日常的なメンテナンス、機器の操作方法など考慮すべき点がいくつも存在します。

最後に重要なポイントを振り返ります。

インスリンポンプ導入前に確認したいこと

導入前にチェックしておきたい項目

- 自分の病状や生活習慣とポンプ治療の相性

- 保険適用や高額療養費制度などの利用方法

- 機器の特徴や操作性、かかる費用の比較

- 家族や医療スタッフのサポート体制の把握

インスリンポンプは導入しただけで血糖が自動的に安定するわけではなく、日常的な測定や調整が必要です。

事前に情報を集めて主治医と十分に協議してから導入を検討しましょう。

導入後の継続サポートとセルフケア

インスリンポンプを導入してから数週間~数か月は設定の微調整が頻繁に行われます。

血糖値や食事内容をこまめに記録しながら医療スタッフにフィードバックを行うと安定したコントロールを実感しやすくなります。

また、加齢や体調変化に伴いインスリン必要量が変動する場合もあります。

セルフケアの意識を高めて自分の身体の反応を丁寧に観察していくことが大切です。

疑問や不安はその都度主治医や看護師に相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。

適切な情報収集と正しい知識の大切さ

インスリンポンプ治療の導入からフォローまでの流れ

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 初回相談 | 医師との面談、糖尿病の状態を評価、費用や保険適用の確認 |

| 導入前検査 | 血液検査や尿検査、合併症のチェック |

| 機種選定 | ポンプの機能や操作性、費用を考慮しながら選択 |

| トレーニング | 操作方法や緊急対処、カニューレ交換などの実習 |

| 導入・初期調整 | 実際に装着し、数日~数週間でベーサル・ボーラスを調整 |

| 定期的な受診 | 血糖値の推移に応じて設定を見直し、医療スタッフと情報共有 |

| 長期フォロー | 食事や運動習慣の振り返り、合併症予防、機器トラブルへの対策 |

インスリンポンプ治療に関する情報源は多岐にわたりますが、必ず専門医や看護師の指導を受け、正確な知識を得るように意識しましょう。

自分に合った治療の選択と適切な継続管理が血糖コントロールの向上と生活の質を高めるカギになります。

以上