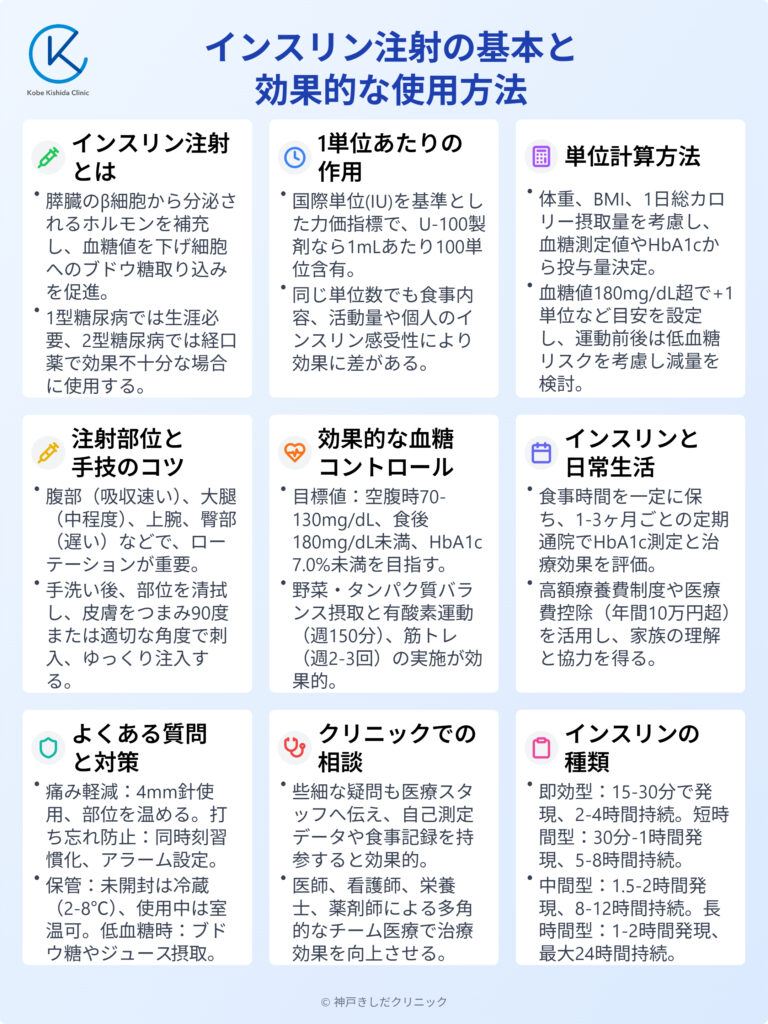

インスリンは糖尿病治療において重要な役割を担い、適切に注射することで血糖コントロールを安定させることが可能です。

この記事ではインスリン注射の基礎から1単位あたりの作用や計算方法、日常生活への取り入れ方まで幅広く解説します。

糖尿病治療を検討中の方や現在インスリン療法を受けている方が、より安心して治療に取り組みやすいようにすることが目的です。

専門医療機関への来院や相談のきっかけになれば幸いです。

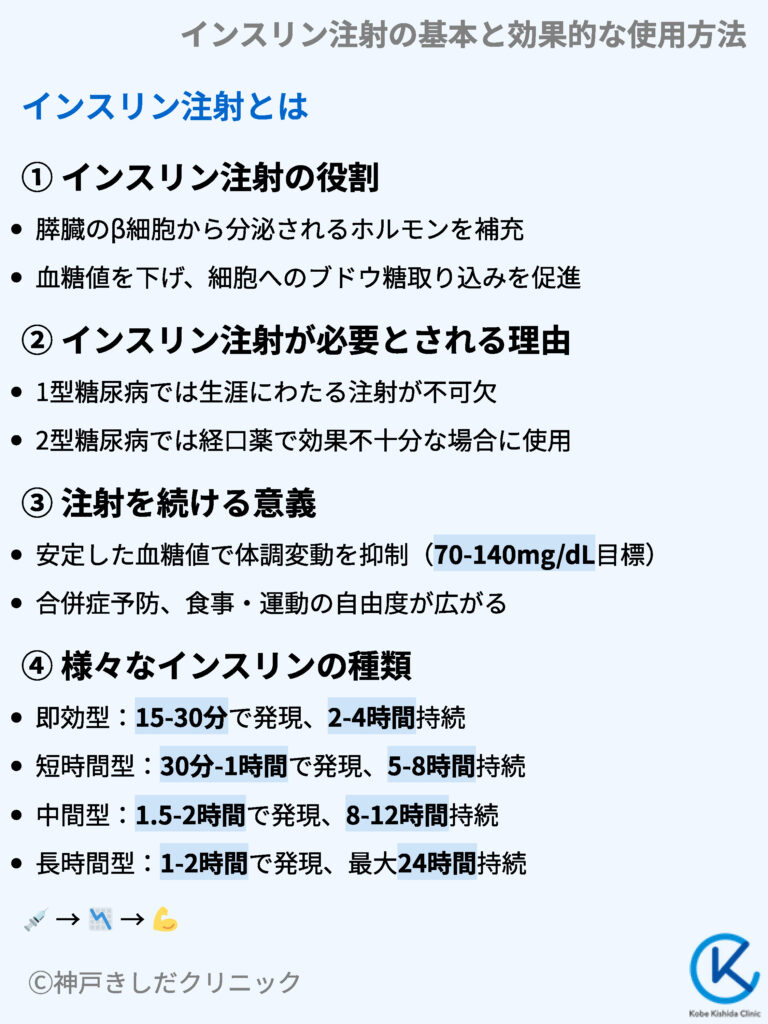

インスリン注射とは

糖尿病治療にはさまざまなアプローチがありますが、その中でも血糖を効果的に管理する方法としてインスリン注射が挙げられます。

ここではインスリン注射がどのような背景から必要とされ、どのような意義を持つのかを確認します。

インスリン注射の役割

インスリンは膵臓のランゲルハンス島β細胞から分泌されるホルモンで、血中のブドウ糖を細胞へ取り込み、血糖値を下げる役割を持ちます。

糖尿病ではインスリンの分泌量が十分でなかったり(1型、2型)、あるいはインスリン自体が十分に働かない(インスリン抵抗性の増大など)状態になることがあります。

- 1型糖尿病ではほとんどの患者が生涯にわたるインスリン注射を必要とします

- 2型糖尿病では生活習慣の改善や経口薬で十分な効果が得られない場合にインスリン注射を検討することがあります

インスリン注射によって血糖値を下げることで高血糖状態から起こる合併症のリスクを軽減し、生活の質を維持しやすくなります。

インスリン注射に関するポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 1型糖尿病 | インスリン分泌がほぼなく、インスリン注射は基本的に欠かせない方法となる |

| 2型糖尿病 | 生活習慣改善・経口薬では不十分な場合インスリン注射を追加して血糖を管理する |

| インスリン抵抗性 | 肥満や運動不足などで細胞がインスリンに反応しにくい状態 |

| 血糖値コントロール | 高すぎても低すぎても体に負担がかかり適切な範囲に保つ必要がある |

インスリン注射が必要とされる理由

糖尿病では血糖値が常に高い状態が続き、動脈硬化や神経障害、腎臓病変、視力障害など様々な合併症を引き起こす可能性があります。

インスリン注射を用いるとこれらの合併症を遠ざけるための血糖コントロールをサポートできます。

- 血糖が高い期間が長引くほど合併症のリスクが高まる

- 早期に治療へ取り組むことで合併症のリスクを低減しやすい

インスリン注射を適切に行うことは長期的な健康管理を考えるうえで大切です。

注射を続ける意義

インスリン注射には毎日複数回の注射が必要になるケースもあり、患者さんにとって負担に感じる面があります。

しかし続けることによる恩恵は大きく、下記のようなメリットが期待できます。

- 安定した血糖コントロールで体調の変動を抑えやすい

- 合併症を予防または進行を遅らせる可能性がある

- 食事や運動の自由度がある程度広がる

インスリン注射を続ける上でのメリット

- 血糖値変動の幅が小さくなり、疲労感や倦怠感が軽減しやすい

- 食事をとりやすいタイミングでインスリンを調節し、食事療法の遵守をしやすくする

- 医療スタッフとのコミュニケーションを重ねることで適正な治療方針を再確認できる

様々なインスリンの種類

インスリン製剤には即効型、短時間作用型、中間作用型、長時間作用型など複数のタイプがあります。

それぞれの作用持続時間や使用目的が異なるので主治医と相談して決定します。

| 種類 | 作用発現までの時間 | 効果の持続時間 | 主な使用目的 |

|---|---|---|---|

| 即効型 | 約15~30分 | 約2~4時間 | 食事直後に急上昇しやすい血糖を抑える |

| 短時間作用型 | 約30分~1時間 | 約5~8時間 | 食事のタイミングに合わせて血糖上昇をコントロール |

| 中間作用型 | 約1.5~2時間 | 約8~12時間 | 基礎分泌の補充、あるいは混合製剤の一部に用いられることが多い |

| 長時間作用型 | 約1~2時間 | 約24時間持続するものも | 1日を通しての基礎分泌を補い、血糖の安定を図る |

インスリン注射は患者さんの日常生活や血糖値の変動パターンに合わせて選択肢が変わることがあります。

主治医との相談を重ねながら最も扱いやすい組み合わせを見つけることが大切です。

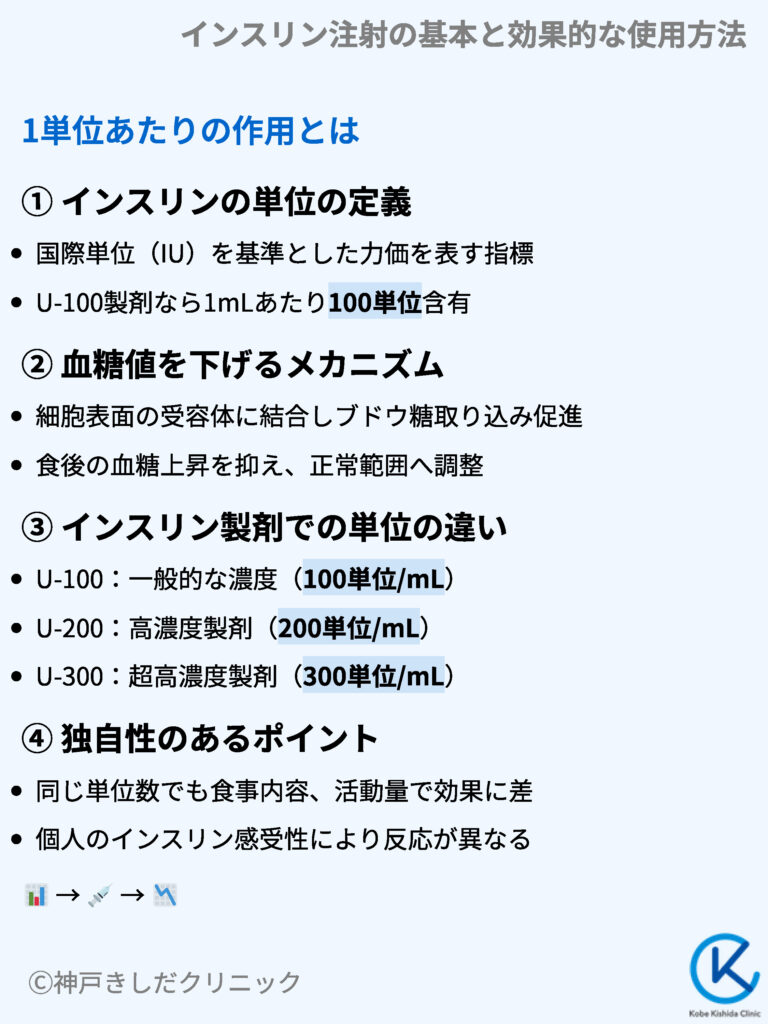

1単位あたりの作用とは

インスリン注射で使われる「単位」という概念は重要です。

血糖降下作用をどの程度得られるかを示す目安として、1単位のインスリンがどれだけ血糖を下げる可能性があるかを知ることは治療の理解に役立ちます。

インスリンの単位の定義

インスリンの「単位」はインスリン製剤の力価(効果の強さ)を示す指標で、世界的に統一された基準です。

現在インスリン製剤には国際単位(IU:International Unit)を基準とした力価が設定されています。

1単位といっても、製剤の種類によって血糖値を下げる強さや持続時間に差があります。

- 血糖降下作用は製剤の種類により異なる

- インスリンの濃度(U-100など)に応じて注射量を調整する

血糖値を下げるメカニズム

インスリンは細胞表面の受容体に結合し、細胞内へブドウ糖を取り込ませます。

必要な範囲で糖が使われると血糖値は正常範囲へ近づきます。

通常、食事をすると血糖が上昇して体は自然にインスリンを分泌して対応しますが、糖尿病ではそれがうまくいかない状態なので、外部から補充する必要があります。

血糖値を下げる流れ

- 食事で糖質を摂取すると血糖値が上がる

- インスリンを注射することで細胞へブドウ糖が運ばれやすくなる

- 血糖値が適度に下がり、エネルギーとして利用される

インスリン製剤での単位の違い

市販されているインスリン製剤には「U-100」など濃度を示す表記がされています。

U-100の製剤の場合、1mLあたり100単位のインスリンが含まれるという意味です。

製剤や種類ごとに作用プロフィールが異なるため、同じ「1単位」でも実際の血糖降下量に差が生じることがあります。

| 製剤の名称 | 濃度 | 特徴 |

|---|---|---|

| U-100製剤 | 100単位/mL | 一般的に使用される濃度 |

| U-200製剤 | 200単位/mL | 注射量を少なくできるが調整が難しい場合も |

| U-300製剤など | 300単位/mL | 長時間作用型で使用されることがある |

独自性のあるポイント

同じインスリン単位数でも食事内容や個々のインスリン感受性、活動量、体重、ストレス状況などによって血糖値への影響が異なる場合があります。

そのため医師の指導のもとで自分の生活パターンにあわせて単位調整を行うことが大切です。

- 血糖自己測定で変動を把握する

- 運動量や食事内容とのバランスを調節する

- 合併症予防のために適切な管理が重要になる

インスリンの単位計算方法

インスリン注射では「今日は○単位注射する」などと表現されるように、毎回の注射量を調節します。

ここでは単位をどのように算出し、どんな要因を考慮して量を増減させるのかについて解説します。

基本的な計算の考え方

インスリンの必要量を求める際には以下のような点が指標になります。

- 体重やBMI

- 1日の総カロリー摂取量

- 血糖自己測定値やHbA1cの推移

- 1回あたりの食事内容に含まれる糖質量

主治医はこれらの情報に基づき、1日の総投与量をおおまかに定めます。

その後、食事前後の血糖値や日々の変動を見ながら、1食あたりのインスリン量や基礎インスリン量を調整していきます。

インスリン量調整の目安リスト

- 食事直後の血糖値が高い → 食事の前に注射する量を増やすことを検討

- 空腹時や就寝前の血糖値が高い → 長時間作用型インスリンの量を検討

- 運動の予定がある → 低血糖を防ぐために注射量を減らす、または補食を考える

必要量を増減させる要因

インスリン必要量は人それぞれに異なり、同じ人でも日によって変わります。

増減の要因となるものは多岐にわたります。

- 食事内容の変化(高糖質の食事、外食など)

- 体調変化(発熱、感染症、ストレスなど)

- 運動量の増減

- 薬の変更

- 女性の場合は月経サイクル

ライフスタイルの変化によってインスリン注射量もこまめに見直すと、血糖コントロールが安定しやすくなります。

医療機関での指導

主治医や糖尿病専門スタッフは患者さんが自分でインスリン量を調整できるようにサポートします。

特に2型糖尿病の場合、食事や運動療法の効果と合わせてインスリンの効き方を総合的に考慮する必要があります。

定期的な通院で血糖値やHbA1cの動向を確認しながら調整を行っていくことが望ましいです。

医療スタッフとやり取りする際の要点

| やり取りの場面 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 定期検査時 | HbA1cや体重変化、血圧などを総合的にチェック |

| 栄養指導や運動指導 | 食事バランスや運動習慣を評価し、必要に応じて改善策を提案 |

| インスリン注射の技術指導 | 注射部位や注射手技、自己血糖測定方法についての確認 |

| トラブル時の対応 | 低血糖や高血糖が多い時の調整方法、注射器具の破損や薬液の扱いなどの相談 |

自己調整のコツ

主治医の指示範囲内で血糖自己測定の結果をもとに、インスリン量をわずかに増減していく技術を身につけると血糖コントロールが安定しやすくなります。

例えば「食事前の血糖値が○○mg/dLを超えていれば+1単位」などの目安を作り、日々の変化に対応します。

- 自己血糖測定のタイミングを決める(起床時、食前、就寝前など)

- 変化がある場合はその都度メモを取り、主治医や看護師に相談

- 低血糖になりそうな状況(運動前後など)を予測し、補食や量の調整を行う

注射部位と手技のコツ

インスリン注射は皮下注射の形式で行います。

注射部位の選び方や手技のポイントを押さえるとトラブルを減らし、インスリンの吸収をより安定させることにつながります。

注射部位の種類

皮下組織が多く、血管や神経の少ない部位を選ぶのが一般的です。具体的には以下の部位がよく利用されます。

- 腹部(へそのまわり)

- 大腿(太ももの前外側)

- 上腕(上腕の後ろ側から外側)

- 臀部(おしりの外側)

注射部位は定期的にローテーションすると皮膚の硬結や皮下脂肪組織の変化(リポハイパートロフィーなど)を防ぎやすくなります。

注射部位ごとの特性表

| 部位 | 吸収の早さ | 注射のしやすさ | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 腹部 | 比較的速い | 自分で見やすい | へそから指2~3本分離した範囲を使用 |

| 大腿 | 中程度 | 座ったまま打ちやすい | 筋肉層まで針が届かないように角度に注意 |

| 上腕 | 中程度 | 人によっては打ちづらい | 皮膚のつまみ方に注意が必要 |

| 臀部 | やや遅い | 自分ではやりにくい | お尻の外側を選ぶと打ちやすいケースもある |

注射時の基本手順

- 手をしっかり洗う

- 使用する針と注射器(ペン型など)を準備する

- 注射部位をアルコール綿などで清潔にする

- 皮膚をつまみ、垂直かやや角度をつけて針を刺す

- ゆっくり薬液を注入し、針を引き抜く

正しい手技を身につけると、痛みや皮下トラブルも起こりにくくなります。

皮膚トラブルを防ぐ工夫

インスリン注射を長期に行うと皮膚にトラブルが起こることがあります。

特にリポハイパートロフィー(同じ場所へ繰り返し注射することで脂肪組織が硬くなる状態)には注意が必要です。

以下の対策が効果的です。

- 注射部位を毎回変える

- 皮膚の硬い部分には注射を避ける

- 極端に冷たいところや筋肉に近い場所を避ける

- 針を使い回さない

皮膚トラブル予防の要点リスト

- 毎回針を交換し、新しい針を使用

- 入浴後や運動後は血行が良く吸収が速くなる傾向

- 注射後に揉まずに軽く押さえる程度にとどめる

正しい針の選び方

インスリン注射の際に用いる針には長さや太さの異なるバリエーションがあります。

痛みが少なく、皮下注射に適した長さのものを選ぶとストレスが軽減されます。

医療スタッフと相談しながら自分に合った針を使うとよいでしょう。

| 針の長さ | 特徴 | 注射しやすい部位 |

|---|---|---|

| 4mm | 皮下への刺入に必要十分な短さで痛みが少ない | 腹部、大腿、上腕など |

| 5~6mm | 一般的によく使用される長さ | ほとんどの部位 |

| 8mm | 皮下脂肪が厚い場合に選ぶことがある | 大腿や臀部など |

効果的な血糖コントロールのために

インスリン注射を行うだけでなく、他の要素と組み合わせることで血糖コントロールをより安定させられます。

食事や運動療法、日々の血糖測定など複合的な視点で取り組むことが大切です。

血糖測定との連動

自己血糖測定(SMBG)を行うと自分の血糖値がどの程度変動しているかを把握できます。

測定のタイミングとしては起床時、食前、食後2時間、就寝前などがよく挙げられます。

計測値と注射量を結びつけて考えると以下のような利点があります。

- 食前の血糖値が高い場合は注射量を見直す

- 予測外の高値や低値が出現した場合は原因を探り生活習慣を調整

- 自己測定結果をノートやアプリに記録して通院時に医師へ共有

血糖測定タイミングと目的の表

| タイミング | 目的 | 参考値 |

|---|---|---|

| 起床時 | 夜間の血糖状態を把握 | 空腹時血糖を測定 |

| 食前 | 食事前の基礎血糖を把握 | 低血糖や高血糖の傾向を早期発見 |

| 食後2時間 | 食後血糖のピークを把握 | 食事内容により増減の調整を行いやすい |

| 就寝前 | 夜間低血糖リスクを予測 | 必要に応じて補食や量の調整 |

食事療法と運動療法の大切さ

インスリン注射は血糖を下げる助けになりますが、食事と運動の管理が不十分だと血糖値が安定しにくいです。

糖質の摂取量をコントロールして適度な運動習慣を取り入れるとインスリンの効果が得やすくなります。

- 野菜やタンパク質をバランスよく取り入れる

- 間食や甘い飲み物の摂取を見直す

- 有酸素運動や筋力トレーニングでインスリン感受性を高める

インスリン治療中の目標値

治療目標は人によって異なりますが、多くの場合で血糖値とHbA1cを一定範囲に保つことを目指します。

高齢者や合併症の有無、妊娠の有無によっても目標が変わるので主治医の指導に従うことが望ましいです。

よく挙げられるHbA1cの目標リスト

- 6.0~7.0%を目標とするケース(血糖コントロールをしっかり行いたい場合)

- 7.0~8.0%程度でも低血糖リスクを優先して調整するケース(高齢者や合併症がある場合など)

- 妊娠時はさらに厳格に管理することが推奨されるケース

高血糖と低血糖のリスク

血糖値が高い状態が続くと合併症リスクが高まりますが、逆に低血糖も注意が必要です。

低血糖になるとめまいや手の震え、意識障害などが起こる場合があります。

特にインスリン注射を行う場合は下記に気をつけるとトラブルを減らせます。

- 空腹時に運動する際は補食のタイミングを検討

- アルコール摂取の量や頻度に注意

- 低血糖時の補食(糖質15g程度のブドウ糖やジュース)を常備

インスリン注射と日常生活

インスリン注射を始めると生活習慣に変化が生じます。

継続して治療をうまく行うには生活リズムに合わせた対応や医療機関でのフォローが大切です。

生活リズムへの影響

インスリン注射のタイミングは食事や睡眠、仕事などと関わってきます。

無理なく継続していくためには以下の点を考慮して生活リズムを整えましょう。

- 食事の時間をできるだけ一定にする

- 夜勤など不規則な勤務の場合、主治医と相談し注射タイミングを工夫する

- 休日と平日で起床・就寝時間を大きく変えすぎない

生活リズムを保つための工夫表

| 工夫 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 定時の食事 | 食事の時間を毎日おおむね一定にする |

| 適度な運動時間の確保 | ウォーキングや軽い筋トレを日課にする |

| 睡眠の質を高める | 寝る前のスマホ使用を控え、リラックスできる環境を整える |

| メンタルケア | ストレスを抱えすぎないように趣味やリラクゼーションを取り入れる |

病院でのフォローアップ

インスリン療法は血糖値やHbA1cが安定していても定期的なフォローアップが必要です。

投与量が適切か、注射手技に問題がないかなどを医師や看護師、管理栄養士、薬剤師などが確認します。

新しい問題が見つかったり、生活環境が変化した際に早めに対処することが可能になるため、通院の継続は大切です。

医療費と公的サポート

糖尿病は長期にわたり治療が必要な病気です。

経済的負担も考慮しながら治療を進めるため公的な支援制度を利用するケースもあります。

高額療養費制度や医療費控除などを活用できる場合があるので、医療ソーシャルワーカーや市町村の窓口へ相談してみましょう。

公的サポートに関するリスト

- 高額療養費制度

- 医療費控除(確定申告時に申請)

- 自立支援医療制度(特定疾患に該当する場合)

- 障害年金(状態によっては申請可能な場合がある)

メンタル面のサポート

糖尿病治療は食事・運動・注射という日常生活に欠かせない要素と常に向き合う必要があります。

精神的に負担を感じることも少なくありません。カウンセリングや患者会などを活用しながら、モチベーションを保つのも大切です。

- 医療機関での心理カウンセリング

- 同じ糖尿病患者同士の情報交換や励まし合い

- 病気への理解を深めることで不安を軽減

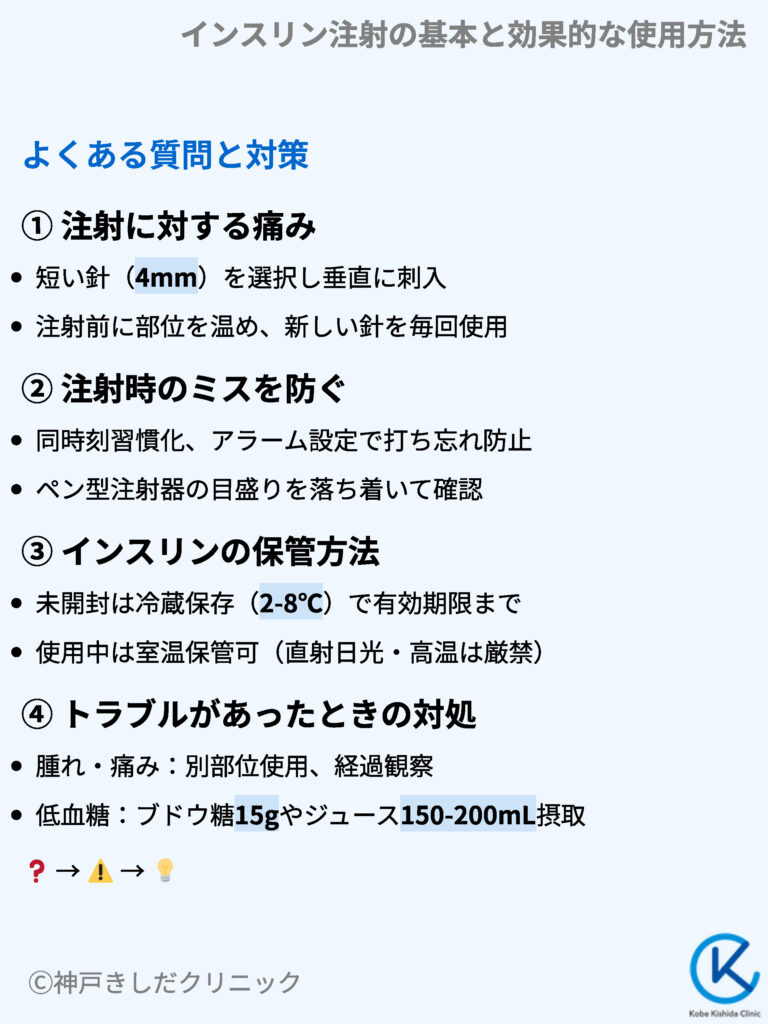

よくある質問と対策

インスリン注射を行う上で多くの方が抱える疑問や不安があります。

ここでは代表的な質問とその対策をまとめます。

注射に対する痛み

注射に慣れていないと痛みに敏感になることもあります。

痛みを軽減するには以下のような工夫が挙げられます。

- 針の短い製品を使う

- 皮膚をしっかりつまんでから垂直に針を刺す

- 注射前に部位を温めておくと血流が良くなり痛みを感じにくい

痛み軽減のコツ一覧

- 使い捨ての新しい針を使用(針先が鈍ると痛みが増しやすい)

- 強く押しつけすぎずスムーズに刺す

- 個人差があるので医療スタッフと相談して注射方法を変えてみる

注射時のミスを防ぐ

インスリン注射では打ち忘れや打ち間違いなどのヒューマンエラーが起こる可能性があります。

以下のような方法で対策を考えられます。

- 同じ時間帯に注射する習慣をつける

- アラーム機能があるアプリやスマートウォッチを活用

- 家族に声かけを依頼して二重チェック

| ミスの種類 | 対策 |

|---|---|

| 注射を打ち忘れる | スマホのアラーム、日誌に記入などで習慣化 |

| 量を間違える | ペン型注射器の目盛を確認、注射前に落ち着いて再確認 |

| 部位を間違える | 注射部位を決めてローテーション表を作成 |

| 違う製剤を打ってしまう | 製剤ラベルを確認し、注射時に落ち着いて作業 |

インスリンの保管方法

インスリン製剤は高温や直射日光を避けて保管する必要があります。

使用中のペン型インスリンは常温保管で問題ない場合が多いですが、冷蔵庫保管が推奨される製剤もあるため添付文書や医療スタッフの指示に従ってください。

- 開封前は冷蔵庫(2~8℃)で保管

- 使用中は室温で保管することが多い

- 直射日光や車内の高温環境に長時間置かない

トラブルがあったときの対処

インスリン注射に関するトラブルは痛みや腫れ以外に低血糖・高血糖など血糖コントロール面でも起こり得ます。

身体の異変を感じた場合はすぐに血糖値を測定し、異常があれば主治医へ連絡しましょう。

- 注射部位が赤く腫れて痛みがある → その部位の使用を一旦避けて様子を見る

- 血糖が下がりすぎる → ブドウ糖やジュースで補食

- 血糖が高すぎる → インスリン注射量の確認、食事内容や体調の再点検

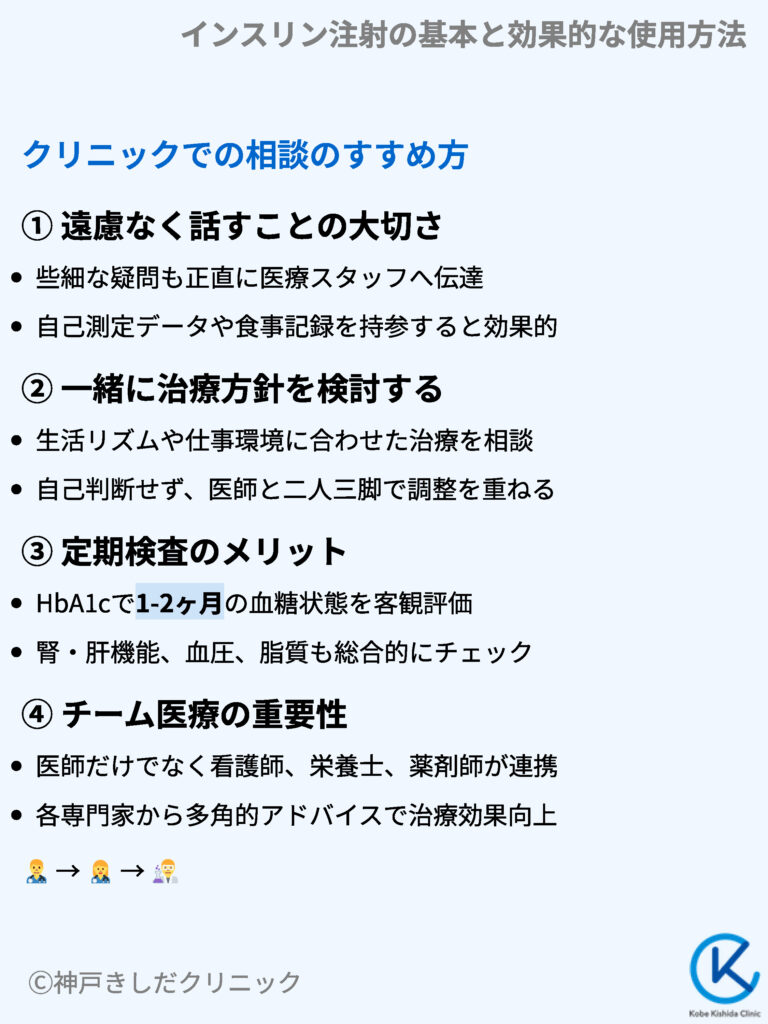

クリニックでの相談のすすめ方

インスリン注射に関してわからないことや不安な点は通院先のクリニックで相談すると解決が早いです。

遠慮なく話し合い、疑問を解消することは血糖管理の質を高めることにつながります。

遠慮なく話すことの大切さ

医療スタッフは患者さんの状況や困り事を聞くことで、より良い治療プランを立てることができます。

質問を我慢せず、気になったことを素直に伝えると患者さん自身も納得した治療を受けやすくなります。

- 「こんな質問をしていいのかわからない」と躊躇せずに伝える

- 痛みや注射の失敗など日常の細かいトラブルも共有する

- 自己測定のデータや食事内容の記録などを活用して具体的に説明

一緒に治療方針を検討する

インスリン治療は医師が一方的に決めるものではなく、患者さん本人の生活リズムや考え方も大きく関わります。

共に治療方針を考えることで無理なく続けられる方法を模索できます。

相談時に活用すると便利なリスト

- 1週間分の血糖測定値の記録

- 食事内容(カロリーや炭水化物量)のメモ

- 仕事や家事のスケジュール

- 運動習慣(ウォーキングやジム通いの頻度)

定期検査のメリット

通院で実施する定期検査(HbA1c、血液検査など)は、治療効果を客観的に把握するチャンスでもあります。

変化がなく安定しているように見えても、実は合併症が進行している可能性がゼロではありません。

定期検査を受けながら医師と情報共有することが重要です。

- HbA1cで過去1~2か月の血糖コントロール状況を確認

- 腎機能や肝機能などのチェックで合併症の早期発見

- 血圧や脂質異常の検査で総合的なリスク管理

チーム医療の重要性

糖尿病の治療は医師だけでなく、看護師や薬剤師、管理栄養士、場合によっては臨床心理士など複数の専門家が関わります。

それぞれの専門分野を組み合わせてサポートを受けることで血糖コントロールがスムーズに進みやすくなります。

- 看護師:注射手技のチェックや生活指導

- 管理栄養士:食事のバランスや調理法などのアドバイス

- 薬剤師:他の薬との飲み合わせチェックや注射器具の扱い説明

- 心理士:不安やストレスを軽減するカウンセリング

<blockquote>

</blockquote>以上