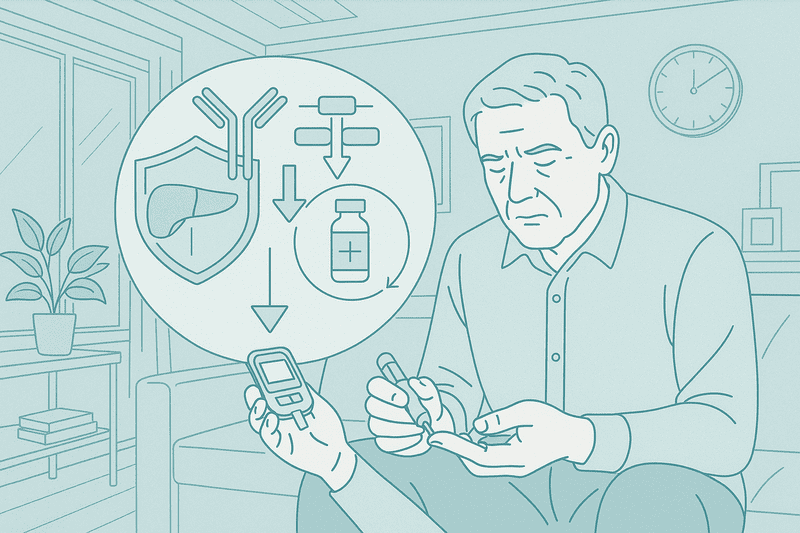

インスリン注射をしているのに血糖値が下がりにくい、または不安定だと感じていませんか?もしかすると「インスリン抗体」が関係しているかもしれません。

インスリン抗体は、体内で作られ、インスリンの正常な働きを妨げてしまう物質です。

この記事では、インスリン抗体とは何か、なぜインスリンの効果が弱まるのか、そして血糖コントロールを改善するための具体的な検査方法や治療法について、糖尿病専門医の視点から分かりやすく解説します。

インスリン抗体とは何か?

インスリン抗体は、インスリン治療を行う上で知っておきたい重要な要素の一つです。まずは、インスリンそのものの働きと、なぜ抗体ができるのかを理解しましょう。

血糖値を下げるインスリンの働き

インスリンは、すい臓から分泌されるホルモンで、私たちの体がエネルギー源であるブドウ糖(血糖)をうまく利用するために必要です。

食事によって血糖値が上がると、インスリンが分泌され、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓、脂肪細胞などに取り込ませることで血糖値を下げます。

この働きが、糖尿病の管理において中心的な役割を果たします。

インスリンの主な働き

| 作用する場所 | 主な働き | 血糖への影響 |

|---|---|---|

| 筋肉・脂肪細胞 | 血液中のブドウ糖の取り込みを促す | 血糖値を下げる |

| 肝臓 | 糖の新生(肝臓での糖の生成)を抑える | 血糖値を下げる |

| 肝臓・筋肉 | ブドウ糖からグリコーゲン(貯蔵糖)の合成を促す | 血糖値を下げる |

インスリン抗体が作られる背景

インスリン治療では、体外からインスリン製剤を注射します。現在のインスリン製剤は、ヒトのインスリンと構造が同じか、非常によく似たアナログ製剤が主流です。

しかし、体にとっては「自分以外の物質(異物)」として認識されることがあります。

体が異物と認識すると、免疫反応が起こり、その物質を攻撃・排除しようとする「抗体」を作ることがあります。これがインスリン抗体です。

抗体がインスリンの効果を妨げる仕組み

インスリン抗体ができると、注射したインスリンがこの抗体と結合してしまいます。抗体と結合したインスリンは、本来の働きである細胞へのブドウ糖の取り込みを促す作用を発揮できません。

その結果、インスリンを注射しているにもかかわらず、血糖値を下げる効果が弱まってしまいます。抗体が多いほど、インスリンの効果は低下しやすくなります。

なぜインスリンの効果が弱まるのか?

インスリンの効果が弱まる原因は、インスリン抗体だけではありません。血糖コントロールがうまくいかない時は、他の要因もあわせて考える必要があります。

インスリン抗体以外の原因

インスリンが効きにくい状態を「インスリン抵抗性」と呼びます。これは、インスリン抗体とは別に、インスリンが作用する肝臓や筋肉などの細胞が、インスリンの命令に対して鈍くなっている状態を指します。

インスリン抵抗性が高まると、インスリンが分泌されていても、あるいは注射していても、血糖値が下がりにくくなります。

インスリン抵抗性を高める主な要因

- 肥満(特に内臓脂肪の蓄積)

- 運動不足

- 高脂肪食・過食

- ストレスや睡眠不足

インスリン製剤の種類と抗体

かつて使用されていた動物(ウシやブタ)由来のインスリンは、ヒトのインスリンと構造が異なるため、抗体ができやすいという問題がありました。

現在主流の「ヒトインスリン製剤」や「インスリンアナログ製剤」は、遺伝子工学技術を用いて作られており、抗体ができる頻度は大幅に減少しています。

しかし、ゼロではなく、個人差はありますが抗体ができる可能性は残っています。

肝臓や筋肉でのインスリンの効きにくさ(インスリン抵抗性)

インスリン抵抗性が高まる背景には、生活習慣が大きく関わっています。

特に肥満、なかでも内臓脂肪が増えると、脂肪細胞からインスリンの働きを妨害する物質(アディポサイトカインなど)が分泌されます。

このことにより、筋肉や肝臓がインスリンの「ブドウ糖を取り込め」という指令に反応しにくくなり、インスリンの効果が弱まります。

インスリン効果が弱まる主な原因

| 原因の分類 | 具体的な内容 | 主な対策 |

|---|---|---|

| インスリン抗体 | 注射したインスリンが抗体と結合する | インスリン製剤の変更、薬剤の調整 |

| インスリン抵抗性 | 内臓脂肪の蓄積、運動不足など | 生活習慣の改善(減量、運動) |

| その他 | 注射手技の問題、感染症、他の薬剤の影響 | 手技の確認、感染症治療、薬剤の見直し |

インスリン抗体による症状とリスク

インスリン抗体が存在すると、血糖コントロールに様々な影響を及ぼし、合併症のリスクを高める可能性があります。

血糖コントロールが不安定になる

インスリン抗体があると、インスリンの効果が一定しなくなります。抗体とインスリンの結合が不安定な場合、結合していたインスリンが予期せぬタイミングで放出されることがあります。

このため、インスリンが効きすぎて低血糖になったり、逆に効果が弱くて高血糖になったりと、血糖値が乱高下しやすくなります。

高血糖が続くことの危険性

インスリンの効果が慢性的に弱まると、高血糖状態が続きます。

高血糖は血管にダメージを与え続け、糖尿病の三大合併症である網膜症(失明の原因)、腎症(透析導入の原因)、神経障害(足の壊疽の原因)や、心筋梗塞、脳梗塞といった重大な動脈硬化性疾患を引き起こすリスクを高めます。

高血糖が続く場合の主なリスク

| 合併症の種類 | 概要 | 予防のポイント |

|---|---|---|

| 細小血管障害 | 網膜症、腎症、神経障害 | 厳格な血糖コントロールの維持 |

| 大血管障害 | 心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患 | 血糖、血圧、脂質の総合的管理 |

| 感染症 | 免疫力の低下により感染しやすい | 血糖コントロール、フットケア |

低血糖を起こしやすくなる場合も

前述の通り、インスリン抗体に結合していたインスリンが、食事のタイミングと関係なく急に放出されると、予期せぬ低血糖(血糖値が下がりすぎる状態)を引き起こすことがあります。

低血糖は、冷や汗、動悸、手の震えなどの症状を引き起こし、重症化すると意識障害や昏睡に至ることもあり、非常に危険です。

必要なインスリン量の増加

インスリンの効果が弱まるため、血糖値を目標範囲内に収めるためにより多くのインスリン量が必要になることがあります。

インスリンの投与量が増えると、体重増加や低血糖のリスク管理がより一層重要になります。

インスリン抗体の検査と診断

血糖コントロールが急に悪化したり、インスリンの必要量が著しく増加したりした場合、医師はインスリン抗体の存在を疑い、検査を検討します。

血糖コントロール不良時に疑う

「食事や運動量は変わらないのに、最近血糖値が高い」「インスリンの単位数を増やしても、なかなか血糖値が下がらない」「理由のわからない低血糖が頻発する」といった場合、インスリン抗体の影響を考慮します。

特に、インスリン治療を長期間続けている方で、これらの現象が見られた場合は検査の対象となることがあります。

血液検査による抗体の測定

インスリン抗体の診断は、血液検査によって行います。血液中にインスリン抗体(IA)や、インスリン製剤そのものに対する抗体が存在するかどうか、またその量を測定します。

これにより、インスリンの効果減弱が抗体によるものかを判断する材料とします。

インスリン抗体の検査

| 検査項目例 | 検査方法 | わかること |

|---|---|---|

| インスリン抗体 (IA) | 血液検査 (採血) | インスリンに対する抗体の有無や量 |

| インスリン製剤特異的抗体 | 血液検査 (採血) | 使用中のインスリン製剤に対する抗体の有無 |

診断基準と評価方法

検査結果で抗体の値が高い場合、インスリンの効果が抗体によって妨げられている可能性が高いと判断します。ただし、抗体の量が多ければ必ずしも血糖コントロールが悪化するとは限らず、個人差があります。

医師は、抗体の検査結果だけでなく、実際の血糖値の動き、インスリンの必要量、生活習慣など、総合的な情報から診断し、治療方針を決定します。

インスリン抗体への治療法1 インスリン製剤の変更

インスリン抗体が原因で血糖コントロールが悪化している場合、治療の第一歩はインスリン製剤の種類を見直すことです。

抗体ができにくいインスリン製剤

インスリン抗体は、特定のインスリン製剤に対して作られやすい場合があります。

そのため、現在使用している製剤から、より抗体ができにくいとされる別の種類のインスリン製剤(特にインスリンアナログ製剤)に変更することを検討します。

ヒトインスリンとインスリンアナログ

現在のインスリン製剤は、大きく「ヒトインスリン製剤」と「インスリンアナログ製剤」に分けられます。

アナログ製剤は、ヒトインスリンの構造を一部変更し、作用時間などを調整したもので、一般的に抗体産生が少ないとされています。

どの製剤が適しているかは、患者さんの状態や抗体の種類によって異なります。

主なインスリン製剤の種類

| 種類 | 特徴 | 抗体産生の傾向 |

|---|---|---|

| 動物インスリン (旧) | ウシやブタ由来。現在はほぼ未使用。 | 高い |

| ヒトインスリン | 遺伝子工学で作成。ヒト型と同じ構造。 | 動物インスリンより低い |

| インスリンアナログ | ヒトインスリンの構造を一部変更。 | ヒトインスリンより低い傾向 |

製剤変更による効果の確認

インスリン製剤を変更した後は、血糖値の変動を注意深く観察します。新しい製剤によってインスリンの効果が改善すれば、血糖値は安定し、インスリンの必要量が減少する可能性があります。

効果の確認には数週間から数ヶ月かかる場合があり、その間、頻回な血糖測定や医師による用量調整が必要です。

製剤変更時に医師が考慮する点

- 現在の血糖コントロール状態

- 低血糖の頻度

- 患者さんの生活リズム(食事、仕事など)

- 併用している他の糖尿病治療薬

インスリン抗体への治療法2 薬剤の追加と調整

インスリン製剤の変更だけでは血糖コントロールが十分に改善しない場合や、インスリン抵抗性が併存している場合には、他の糖尿病治療薬を併用または調整します。

飲み薬(経口血糖降下薬)の併用

インスリン抵抗性が高いと判断された場合、インスリンの効きを良くするタイプの飲み薬(ビグアナイド薬やチアゾリジン薬など)を併用することがあります。

これらの薬剤は、肝臓や筋肉でのインスリンの作用を高め、インスリン抗体の影響下でも血糖値を下げやすくする助けとなります。

血糖コントロールに使われる主な飲み薬(インスリン併用時)

| 薬剤の種類(例) | 主な作用 | 併用の目的 |

|---|---|---|

| ビグアナイド薬 | 肝臓での糖新生を抑制、インスリン抵抗性の改善 | インスリンの効きを良くする |

| SGLT2阻害薬 | 尿中への糖の排泄を促す | インスリンと異なる経路で血糖を下げる |

| DPP-4阻害薬 | 血糖値に応じたインスリン分泌を促す | 食後の血糖上昇を抑える |

GLP-1受容体作動薬の活用

GLP-1受容体作動薬は、注射薬ですがインスリンとは異なる作用を持つ薬剤です。インスリン抗体の影響を受けずに血糖値を下げる効果が期待できます。

また、インスリン抵抗性の改善や体重減少効果も報告されており、インスリン抗体とインスリン抵抗性が併存する患者さんにとって良い選択肢となることがあります。

GLP-1受容体作動薬の主な作用

- 血糖値に応じたインスリン分泌を促す

- 血糖値を上げるグルカゴンの分泌を抑える

- 胃の動きを緩やかにし、食欲を抑える

免疫抑制療法(まれなケース)

非常にまれですが、インスリン抗体の量が極めて多く、インスリン製剤の変更や他の薬剤を併用しても血糖コントロールが極めて困難な場合、免疫反応自体を抑えるためにステロイドなどの免疫抑制薬を使用することがあります。

これは専門的な判断が必要な治療法です。

日常生活で血糖コントロールを改善する工夫

インスリン抗体の有無にかかわらず、糖尿病治療の基本は食事療法と運動療法、そして適切なインスリン注射手技です。

これらを見直すことで、インスリンの効果を最大限に引き出すことができます。

正確なインスリン注射の手技

インスリンが毎回同じように吸収されるためには、正しい手技が重要です。注射部位が硬くなっている(リポハイパートロフィー)と、インスリンの吸収が不安定になり、効果が弱まったり、逆に効きすぎたりします。

毎回注射部位を変える、皮膚をつまみ上げる、針をまっすぐ刺すなど、基本的な手技を再確認しましょう。

インスリン注射の確認点

| 確認項目 | 良い例 | 避けるべき例 |

|---|---|---|

| 注射部位 | 腹部、太もも、上腕、臀部でローテーションする | 毎回同じ場所、硬いしこりのある場所 |

| 注射針 | 毎回新しい針に交換する | 針を再利用する |

| 注射方法 | 皮膚をつまみ上げ、皮下に確実に注射する | 浅すぎたり(皮内)、深すぎたり(筋肉内)する |

食事療法(糖質・脂質の管理)

食事療法は血糖コントロールの土台です。特にインスリン抗体により血糖が不安定な場合は、食事による血糖値の上昇をできるだけ緩やかにすることが大切です。

糖質の量や質(食物繊維の多いものを選ぶなど)を管理し、インスリン抵抗性を悪化させる高脂肪食を避けることが重要です。

食事療法のポイント

| 栄養素 | 摂取のポイント | 血糖への影響 |

|---|---|---|

| 糖質(炭水化物) | 適正量を守る。食物繊維と一緒に摂る。 | 直接的に血糖値を上昇させる |

| 脂質 | 過剰摂取を避け、良質な脂質を選ぶ。 | インスリン抵抗性を高める原因になる |

| たんぱく質 | 適正量を確保する(腎機能に注意) | 血糖への直接的影響は少ない |

運動療法の重要性

運動は、インスリンとは別の仕組みでブドウ糖を筋肉に取り込むのを助け、血糖値を直接下げる効果があります。

さらに、運動を継続することでインスリン抵抗性が改善し、インスリンが効きやすい体質に変わっていきます。インスリン抗体がある場合でも、運動療法は血糖コントロール改善のために必要です。

推奨される運動療法の種類

- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)

- レジスタンス運動(筋力トレーニング)

定期的な血糖測定と記録

インスリンの効果が不安定な時こそ、ご自身の血糖値の動きを知ることが大切です。定期的に血糖自己測定(SMBG)を行い、食事内容や運動、インスリン量とともに記録しましょう。

その記録が、医師がインスリン抗体の影響を評価し、適切な治療調整を行うための最も重要な情報となります。

よくある質問

- Qインスリン抗体は一度できたら消えませんか?

- A

インスリン抗体の量は、時間とともに変動します。インスリン製剤を変更したり、治療法を調整したりすることで、抗体の量が減少し、インスリンの効果が改善することはよくあります。

ただし、完全にゼロになるかどうかは個人差があります。定期的に検査し、状態を評価することが大切です。

- Qインスリン治療を始めたばかりでも抗体はできますか?

- A

インスリン抗体は、インスリン治療を開始してから数ヶ月から数年かけて徐々に作られることが多いですが、体質によっては比較的早い段階で出現することもあります。

治療初期であっても、インスリンの効果が期待通りに得られない場合は、抗体の可能性も考慮します。

- Q治療法を変更すれば血糖値はすぐに安定しますか?

- A

インスリン製剤の変更や飲み薬の追加による効果の現れ方には個人差があります。数日で効果が見られる場合もあれば、数週間から数ヶ月かけて徐々に安定する場合もあります。

特にインスリン製剤の変更直後は、血糖値が不安定になることもありますので、医師の指導のもと、慎重な血糖測定と用量調整が必要です。

- Qインスリン抗体は遺伝しますか?

- A

インスリン抗体そのものが遺伝するわけではありません。ただし、免疫反応の起こりやすさ、つまり「抗体を作りやすい体質」については、遺伝的な要因が関与する可能性が指摘されています。

しかし、遺伝的要因よりも、使用するインスリン製剤の種類や治療期間などの環境的要因の方が大きく影響すると考えられています。