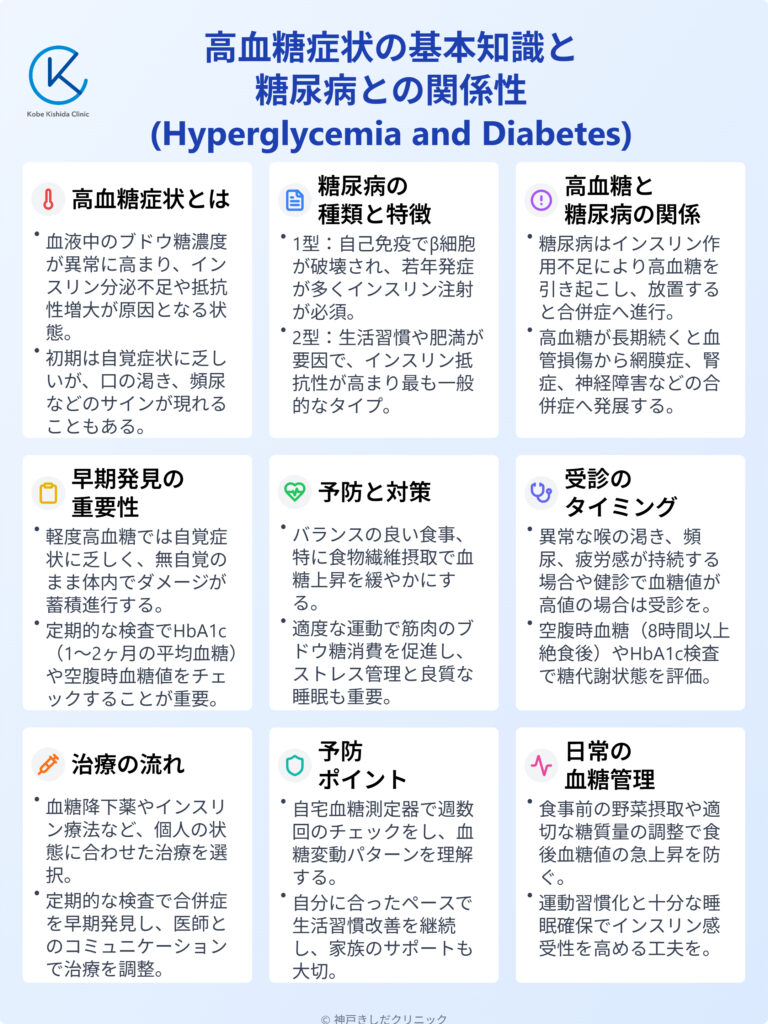

高血糖は血糖値が高い状態を指し、糖尿病の発症や進行に深く関わる重要な要素です。

食事や生活習慣の乱れ、遺伝的な背景などさまざまな要因が絡み合い、血糖値が上がり続けると多くの合併症を招く恐れがあります。

高血糖は初期の段階では気づきにくいことが多く、症状がはっきりとあらわれたときには既に糖尿病が進んでいる可能性も否定できません。

この記事では高血糖の基礎知識から糖尿病との関係、早期発見や予防のために大切なポイントを解説します。ご自身やご家族の健康管理にお役立てください。

高血糖症状とは

食事や生活習慣の変化、遺伝的背景などにより、血液中のブドウ糖が適切に消費されずに上昇し続ける状態を指します。

血糖値は健康維持のうえで非常に重要であり、常に一定範囲に保たれることが望ましいです。

しかし何らかの要因で血糖のコントロールが乱れると高血糖の症状があらわれる場合があります。

高血糖状態の概要

血液中のブドウ糖濃度が普段よりも高く保たれる状態は高血糖と呼ばれます。

インスリンの分泌不足やインスリンに対する抵抗性の増大などが原因となり、体が十分にブドウ糖を細胞へ取り込めなくなると血糖値が上がり続けてしまいます。

高血糖状態の主な要因

- 食事で摂取する炭水化物や糖質の過剰摂取

- 運動不足や肥満によるインスリン抵抗性の高まり

- 強いストレスや過度の睡眠不足

- 遺伝的な要素によるインスリン分泌量の不足

このような要因が複数重なると血糖値が慢性的に上昇し、高血糖状態を引き起こすリスクが高まります。

血糖値が上昇する仕組み

通常、健康な人の血糖値は食後にある程度上昇しても、すみやかにインスリンが分泌されることで血糖値の上昇を抑えます。

しかしインスリンが十分に働かない、または分泌量が足りないとブドウ糖が細胞に取り込まれにくくなり血糖値が下がりにくくなります。

こうしたインスリンの働きの乱れが血糖値上昇の仕組みに深く関わっています。

放置時のリスク

血糖値が高い状態を放置すると、やがて血管に負担がかかり合併症を起こすリスクが高まります。

高血糖が長期にわたって続くと動脈硬化や腎臓の機能低下、末梢神経障害などさまざまな問題につながります。

初期に自覚症状がないからといって油断せずに適切なケアをおこなうことが大切です。

高血糖による合併症の種類と影響

| 合併症の名称 | 主な症状や影響 |

|---|---|

| 糖尿病性網膜症 | 視力低下、最悪の場合は失明に至ることがある |

| 糖尿病性腎症 | たんぱく尿が増加し、腎臓の機能が衰えて透析治療が必要となる場合がある |

| 糖尿病性神経障害 | 手足のしびれ、痛み、感覚異常など日常生活に支障が出る場合がある |

身近にあらわれるサイン

血糖値が高い状態になると人によっては口の渇きや頻尿などの症状が出る場合があります。

ただし明確な症状が表に出る前の段階で診断されるケースも多く、気づかないうちに病気が進んでいる可能性があります。

少しでも違和感を覚えたら健康診断や受診などで早めのチェックを心がけることが重要です。

糖尿病の種類と特徴

高血糖が続くと糖尿病へと進行しやすくなり、糖尿病は大きく分けて1型と2型、そしてそれ以外の特定の原因による糖尿病に区分されます。

それぞれ発症の背景や特徴が異なるため正しい理解が予防と治療の第一歩です。

1型糖尿病

1型糖尿病は自己免疫の異常などが原因でインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が破壊されて発症します。

発症年齢が小児期や青年期に多いため「小児糖尿病」と呼ばれることもあります。

インスリンの分泌量が著しく不足するため、治療にはインスリン注射が必要になります。

1型糖尿病に多い特徴

- 若年層での発症例が多い

- インスリン分泌の著しい不足

- 発症時の症状が急激に進行する

- 生活習慣だけではなく自己免疫的要因が強い

2型糖尿病

2型糖尿病は高血糖状態と深く結びついており、もっとも多いタイプです。

食習慣の乱れや運動不足、肥満といった生活習慣からインスリン抵抗性が高まり、血糖値が上昇しやすくなります。

初期にはインスリン分泌自体は維持されていることが多く、生活習慣の改善を含めた治療でコントロールしやすい面もありますが、放置すると合併症のリスクが高まります。

その他の糖尿病

妊娠糖尿病や遺伝性疾患による糖尿病、特定の薬剤の長期使用が原因となる糖尿病なども存在します。

これらは発症メカニズムが異なり、一部は血糖値以外のホルモン分泌異常などが関与するケースもあります。

本人の生活環境や病歴を詳しく確認して適切な診断を受けることが望ましいです。

糖尿病の主な分類と原因

| 分類 | 主な原因・特徴 |

|---|---|

| 1型糖尿病 | 自己免疫による膵β細胞破壊、インスリン分泌の重度不足 |

| 2型糖尿病 | 生活習慣によるインスリン抵抗性の増加、肥満や加齢の影響が大きい |

| その他の糖尿病 | 妊娠糖尿病、薬剤性など遺伝子異常や特定の病気・薬剤が原因となる場合がある |

発症メカニズムの違い

1型糖尿病では自己免疫の影響で膵臓のインスリン分泌細胞が破壊されます。

一方で2型糖尿病は長期的な生活習慣の乱れや遺伝要因などによりインスリンの効き目が低下(インスリン抵抗性が上がる)し、結果として血糖値が高くなっていきます。

自身がどのタイプに当てはまるかを理解することで適切な治療と日常生活の工夫に役立ちます。

高血糖症状と糖尿病の関係

高血糖と糖尿病は密接に関わり合っています。糖尿病が原因で血糖値が上がるケースだけでなく、高血糖によって糖尿病が悪化するケースもあります。

血糖値がコントロールしにくい状態が続くとインスリンに関するトラブルがさらに進行し、合併症のリスクを高めます。

糖尿病が引き起こす高血糖

糖尿病はインスリンの分泌不足またはインスリン抵抗性の増大によって慢性的に血糖値が高い状態を招きます。

特に2型糖尿病は肥満や加齢によるインスリンの効き目低下により高血糖状態が続きやすくなります。

糖尿病と診断された後も適切な管理を行わずに放置すると血糖値のコントロールはさらに難しくなります。

糖尿病による高血糖の進行で見られやすい症状

- 異常なほどののどの渇き

- 頻繁な排尿

- 疲労感や倦怠感の増加

- 視力のかすみやすさ

高血糖が進行させる合併症

血糖値が高い状態が長引くと血管の損傷が進んで糖尿病性網膜症や腎症、末梢神経障害などを引き起こします。

さらに動脈硬化が進むと心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気へつながる可能性も上がります。

高血糖を軽視せず、血糖コントロールの重要性を理解することが大切です。

生活習慣との深い関わり

糖尿病と高血糖は食事や運動など生活習慣と深く結びついています。

特に2型糖尿病の多くは長年の生活習慣によってインスリン抵抗性が高まり、血糖値が上昇しやすい体質に変化していきます。

高血糖を予防・改善するためには、まず生活習慣を見直してみることが大きなポイントです。

生活習慣と血糖値の関連

| 生活習慣の要素 | 血糖値への影響 |

|---|---|

| 食事の内容 | 炭水化物・糖質の過剰摂取で急激に血糖値が上昇しやすい |

| 運動習慣 | 運動不足でエネルギー消費が少なくなり、血糖値が下がりにくい |

| 睡眠の質 | 不十分な睡眠はホルモンバランスを乱し、血糖コントロールが乱れやすい |

| ストレス管理 | ストレスが多いと自律神経やホルモンの働きに悪影響が及び血糖値が上がりやすい |

遺伝的要因との関連

家族に糖尿病患者が多いなどの遺伝的要因がある場合、インスリンの分泌量や効き目に影響が出やすく高血糖を招く可能性が高いです。

ただし遺伝だけですべてが決まるわけではなく、生活習慣の調整によってかなりのリスクを低減できる場合もあります。

早期発見の重要性

高血糖状態や糖尿病は初期には目立った症状が出ないことが多いため検査や健康診断などによる早期発見が鍵になります。

自覚症状がはっきりあらわれた時点では合併症が進んでいる可能性もあり、早い段階での対策が必要となります。

自覚症状が乏しい段階

血糖値が少し高い程度では体の変化を感じにくいことが多いです。

しかしこの時期にも体内では高血糖による小さなダメージが蓄積し始めています。

気づいたときには合併症が進行していた、という事態を避けるためにも定期的なチェックが重要です。

早期に見逃しやすい症状

- なんとなく疲れやすくなった

- 軽度の口渇感

- 寝つきの悪さや集中力の低下

- 体重の変化(減少や増加)

検査でわかること

血糖値の測定、HbA1cなどの検査によって高血糖や糖尿病の可能性を早期に把握できます。

特にHbA1cの値は過去1~2か月の平均的な血糖状態を反映するため、一時的な血糖上昇だけでなく慢性的な高血糖の有無をチェックする上でも役立ちます。

血糖値関連の主な検査項目

| 検査項目 | 特徴 |

|---|---|

| 空腹時血糖 | 食事をとらない状態での血糖値を測定し、基本的な血糖コントロールを確認 |

| HbA1c | 過去1~2か月の血糖値の平均的な状態を反映し、慢性的な高血糖を把握しやすい |

| 75gOGTT | ブドウ糖負荷試験で糖代謝能力を調べ、糖尿病かどうか判断する方法 |

高血糖状態を見逃さないための工夫

普段から健康診断や人間ドックを積極的に受けることはもちろん、少しでも体に異変を感じたら血糖値を測定するなどの対策が必要です。

近年は薬局やドラッグストア、クリニックで簡易的に血糖値を測定できるところもあります。

セルフチェックと医療機関での定期受診を組み合わせることで見逃しを防ぎやすくなります。

高血糖状態の予防と対策

高血糖を防ぐためには、まず日常生活を整えることが大切です。

特に食事や運動、ストレス管理などは血糖コントロールに深く影響します。

自分に合った方法で継続して取り組むことが高血糖対策に直結します。

食事習慣の見直し

食事内容は高血糖や糖尿病の管理において最も影響が大きいと考えられます。

糖質を控えめにして野菜やタンパク質をバランス良く摂取することが重要です。

食物繊維を多く含む食品は血糖値の急上昇を緩やかにする傾向があります。

食事で意識したいポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 糖質の質と量に注意する | 白米を全粒穀物に置き換えるなど糖質の質と総量をコントロールする |

| 野菜や果物を十分に摂取する | 食物繊維が多く含まれる食材を選び、血糖値の急激な上昇を抑える |

| タンパク質を適量確保する | 筋肉量を維持し、インスリン抵抗性を和らげる効果が期待できる |

| 間食や甘い飲料に注意する | お菓子やジュースは血糖値を上げやすく、摂取量を必要に応じてコントロールする |

適度な運動

運動は筋肉がブドウ糖を消費するため、血糖値を下げる上で大切です。

ウォーキングや軽いジョギング、水泳など有酸素運動は続けやすく、血行促進によって体全体の代謝を高めます。

生活の中で階段を使う、意識的に歩く時間を確保するなど無理のないレベルから始めるのがいいでしょう。

運動習慣を取り入れるためのヒント(箇条書き)

- 通勤時に一駅分歩く

- エスカレーターよりも階段を利用する

- 夕食後に短いウォーキングをする

- ストレッチやヨガなどで体を動かす習慣をつくる

ストレス管理

ストレス過多はホルモンバランスを乱して血糖コントロールを難しくする可能性があります。

自分がリラックスできる時間を確保する、趣味に打ち込むなど上手にストレスを発散させることが高血糖予防に役立ちます。

睡眠の質向上

睡眠不足や睡眠の質が低下すると自律神経やホルモンバランスが乱れて血糖値のコントロールが難しくなることがあります。

就寝前にスマートフォンを長時間使用しない、就寝時間をある程度一定に保つなど良質な睡眠をとる工夫が必要です。

受診のタイミングと診察内容

高血糖の症状や生活習慣の乱れを感じた場合は早めに糖尿病内科や一般内科などを受診して検査を受けることが大切です。

医療機関では血液検査や尿検査を通して血糖値がどのくらいの範囲にあるかを調べます。

どんな症状があるときに受診すべきか

頻繁に喉が渇く、トイレが近い、疲れやすいなど高血糖が疑われる症状を感じたら受診を検討してください。

健康診断で血糖値やHbA1cの数値が高めと言われたときも放置せずに糖尿病内科などに相談することが重要です。

高血糖が疑われる症状の例

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 口や喉の異常な渇き | 水分補給してもすぐに喉が渇く |

| 異常な頻尿・多尿 | 尿の回数や量が増え、夜間のトイレ回数も増える場合がある |

| 急激な体重減少または増加 | 食習慣や活動量が変わっていないのに体重が大きく変動する |

| 慢性的な疲労感や倦怠感 | 休息をとっても改善しない疲れやだるさが続く |

| 視力のかすみや視界のぼやけ | 目の奥の血管にダメージが蓄積すると視力低下につながる |

検査の種類

受診先での検査には空腹時血糖やHbA1cの測定が一般的です。

さらに必要に応じて75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験)などを行い、糖代謝能力を詳しく調べるケースもあります。

これらの検査結果を総合的に判断して糖尿病や高血糖症の状態を評価します。

診断結果の活かし方

もし糖尿病や高血糖と診断された場合は食事指導や運動療法など生活習慣の改善を実践しながら必要に応じて薬物療法を行います。

検査結果を踏まえて自身の状態を正しく把握して医師と相談しながら治療方針を決めることが重要です。

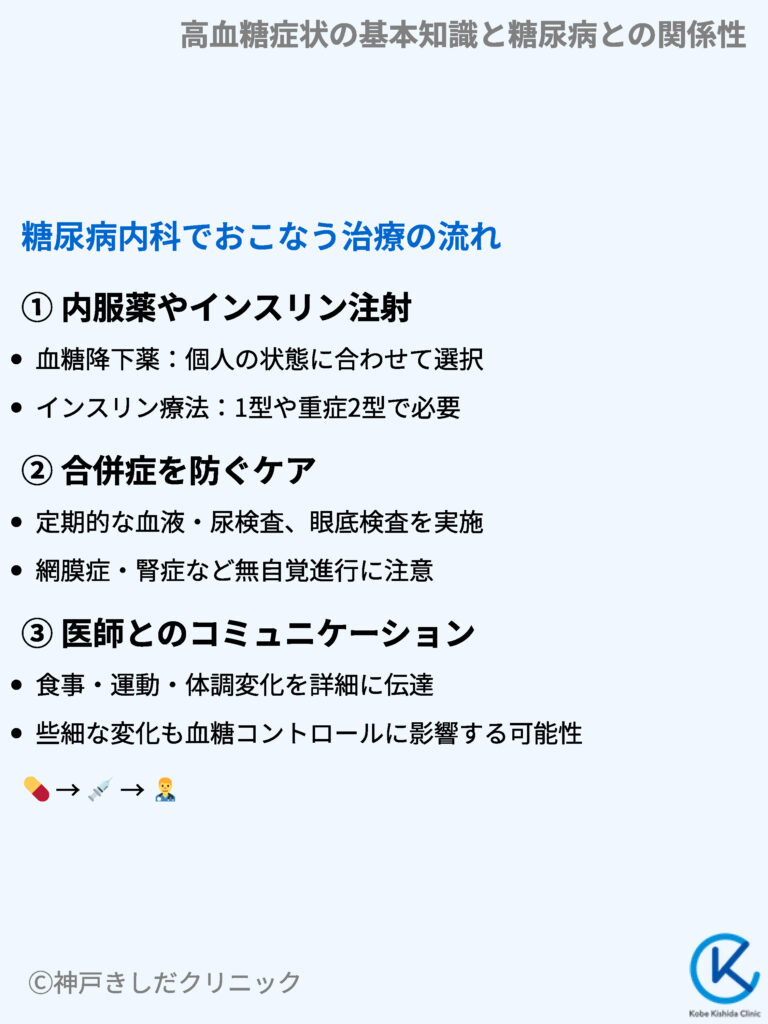

糖尿病内科でおこなう治療の流れ

高血糖状態や糖尿病が進行している場合、糖尿病内科では生活習慣の指導や薬物療法など多面的な治療を行います。

一人ひとりの病状やライフスタイルに合わせて治療方針を決めるため、定期的な通院と検査が欠かせません。

内服薬やインスリン注射

2型糖尿病の場合、経口薬である血糖降下薬がよく使われます。

インスリン分泌を助ける薬やインスリンの働きを改善する薬など、患者さんの状態や副作用のリスクを考慮して選択します。1

型糖尿病や2型糖尿病でも重症化したケースではインスリン注射が必要になることがあります。

糖尿病の主な治療薬の種類

- インスリン分泌促進薬(スルホニル尿素薬など)

- インスリン抵抗性改善薬(ビグアナイド薬など)

- インクレチン関連薬(GLP-1受容体作動薬など)

- インスリン注射(基礎インスリンや超速効型など複数の種類あり)

合併症を防ぐケア

糖尿病内科では血糖コントロールだけでなく、合併症を防ぐためのケアも重要な課題と考えています。

定期的な血液検査や尿検査、眼底検査などを行い問題があれば早い段階で対処を講じます。

特に網膜症や腎症は自覚症状のないまま進行する場合があるため継続的なケアが求められます。

医師とのコミュニケーション

診察の際には普段の食事や運動、体調の変化などを医師に伝えることが大切です。些細と思われる体調変化も実は血糖コントロールと関わりがある場合があります。

医師はその情報をもとに治療方針や薬の種類、用量などを調整するため、適切なコミュニケーションが血糖の安定につながります。

糖尿病内科での診察時に伝えたい情報

| 情報の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 食事パターンや内容 | 1日3食か4食か、炭水化物の摂取量、外食の回数など |

| 運動や活動量の変化 | 週何回運動しているか、運動の種類、家事や仕事での活動量の有無 |

| 体重や体調の変化 | 体重の増減、疲れやすさ、睡眠の質の変化など |

| 飲み忘れや薬の副作用 | 薬を飲み忘れる頻度や、副作用と思われる症状 |

日常生活で取り組む予防ポイント

高血糖や糖尿病の予防には医師の診察とあわせて日々の生活でのケアが欠かせません。

定期的なセルフモニタリングや継続的な生活習慣の維持、家族や職場での理解と協力など、取り組めることは多岐にわたります。

セルフモニタリング

自宅で血糖値を測定できる測定器を活用すると、朝起きたときの空腹時血糖や食後血糖などを把握でき、生活習慣の見直しに役立ちます。毎日の測定が難しい場合でも、週に数回チェックするだけでも傾向をつかみやすくなります。

セルフモニタリングがもたらす利点

- 自分の血糖値の変動パターンを把握できる

- 食事や運動がどのように影響するかを実感できる

- 早めに血糖値の異常に気づきやすくなる

- 医師とのコミュニケーションが取りやすくなる

継続的な生活習慣の維持

一度血糖値を改善しても生活習慣が乱れると再び高血糖状態に戻る恐れがあります。

食事管理や運動などを長期的に継続するためには自分に合ったペースや方法を見つけることが大切です。

ダイエットや運動に関しては無理をせず、長く続けやすい計画を立ててください。

継続を助けるちょっとした工夫

| 工夫の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 目標設定 | 体重や血糖値など数値化できる目標を設定し、達成度を記録する |

| 楽しみ方を見つける | 好きな音楽を聴きながらウォーキング、友人と一緒に運動、ヘルシーなレシピを試すなど |

| スマホアプリや日誌を活用 | 食事や運動、体重、血糖値を記録し、変化を客観的に見る |

| ご褒美を用意する | 節制や運動を一定期間続けられたら、趣味に費やす時間や物を買うなど、自分を励ます |

家族や職場でのサポートの得方

家族や職場の同僚・上司に理解してもらうことで、食事管理やストレス対策などの協力を得られる場合があります。

食事の場面で配慮してもらう、忙しいときでも運動時間を確保しやすいような勤務体制を相談するなど、周囲の協力は高血糖の予防とコントロールに良い影響を与えます。

以上