食事の後に、なぜか体がかゆくなることはありませんか。特に甘いものや炭水化物をたくさん食べた後に、皮膚がむずむずする…。

その症状、単なる乾燥やアレルギーだと見過ごしていると、実は体内で起きている危険な変化のサインかもしれません。

この記事では食後のかゆみと高血糖、そしてその先にある糖尿病との深い関係について専門的な観点から分かりやすく解説します。

ご自身の体の声に耳を傾けるきっかけとして、ぜひ最後までお読みください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

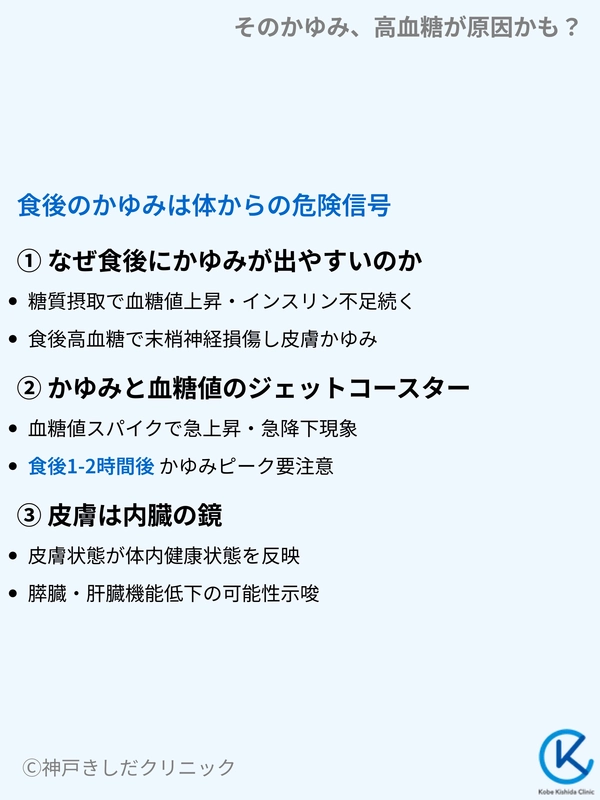

食後のかゆみは体からの危険信号

食後に限定して現れるかゆみは、多くの人が見過ごしがちな症状です。

しかし、これは血糖値の急激な変動が関係している可能性があり、体からの重要なメッセージと捉える必要があります。

なぜ食後にかゆみが出やすいのか

食事、特に糖質を多く含むものを摂取すると、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が上昇します。健康な体であれば膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖値を安定した範囲に保ちます。

しかし、インスリンの働きが弱かったり分泌量が不足したりすると、食後に血糖値が異常に高い状態(食後高血糖)が続きます。

この高血糖が続くと、高血糖自体が末梢神経を損傷し(糖尿病性神経障害)、その結果として皮膚に異常なかゆみを感じることがあります。

かゆみと血糖値のジェットコースター

「血糖値スパイク」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する現象を指します。

この血糖値の乱高下は血管に大きな負担をかけ、体中の細胞にダメージを与えます。皮膚も例外ではなく、この急激な変化が炎症反応を誘発し、かゆみとして現れることがあります。

特に食後1〜2時間後にかゆみのピークが来る場合は注意が必要です。

食後の血糖値の目安

| 状態 | 食後2時間血糖値 (mg/dL) | 注意点 |

|---|---|---|

| 正常型 | 140未満 | 健康な状態です。 |

| 境界型(予備群) | 140~199 | 糖尿病への移行リスクが高い状態です。 |

| 糖尿病型 | 200以上 | 専門医による診断と治療が必要です。 |

皮膚は内臓の鏡

東洋医学では古くから「皮膚は内臓の鏡」と言われますが、現代医学においても皮膚の状態が体内の健康状態を反映することは広く知られています。

皮膚のかゆみや湿疹、乾燥といったトラブルは単なる皮膚表面の問題だけでなく、内臓、特に血糖コントロールに関わる膵臓や肝臓の機能低下が背景にある可能性を示唆しています。

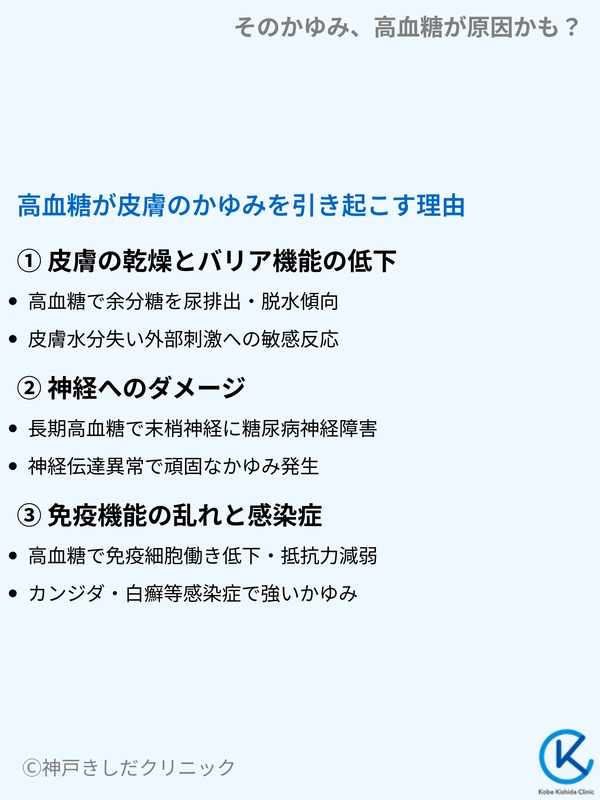

高血糖が皮膚のかゆみを引き起こす理由

高血糖状態が続くと体内の様々な組織に悪影響が及びます。皮膚のかゆみも、そうした影響の一つです。

ここでは高血糖がかゆみを誘発する具体的な理由を3つの側面から解説します。

皮膚の乾燥とバリア機能の低下

高血糖の状態だと体は余分な糖を尿として排出しようとします。このとき体内の水分も一緒に排出されるため脱水傾向になりがちです。

皮膚の水分が失われると表面は乾燥し、外部からの刺激を守る「バリア機能」が低下します。この機能が弱まるとわずかな刺激にも敏感に反応してしまい、かゆみを感じやすくなるのです。

高血糖による皮膚トラブルの例

| トラブルの種類 | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 皮膚乾燥症 | 粉をふいたようにカサカサする | 脱水、発汗異常 |

| 皮膚そう痒症 | 明らかな湿疹なく全身がかゆい | 乾燥、神経障害 |

| 糖尿病性水疱 | やけどのような水ぶくれができる | 血行障害、神経障害 |

神経へのダメージ

長期間にわたる高血糖は末梢神経にダメージを与えます。これを「糖尿病神経障害」と呼び、糖尿病の三大合併症の一つです。

神経が傷つくと情報の伝達に異常が生じ、何もないのにピリピリとした痛みやしびれ、そして頑固なかゆみを感じることがあります。

このかゆみは保湿などの外からのケアだけでは改善しにくいのが特徴です。

免疫機能の乱れと感染症

高血糖は体を守る免疫細胞の働きを低下させます。このことにより、細菌や真菌(カビ)に対する抵抗力が弱まり、皮膚の感染症にかかりやすくなります。例えばカンジダ症や白癬(水虫)などが代表的です。

これらの感染症は強いかゆみを伴うことが多く、高血糖によって治りにくくなる傾向があります。

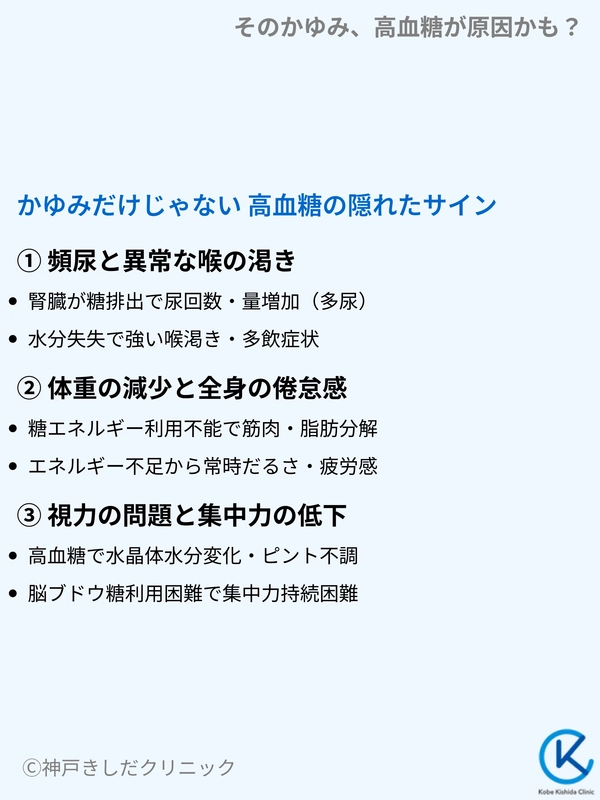

かゆみだけじゃない 高血糖の隠れたサイン

食後のかゆみは重要なサインですが、高血糖は他にも様々な症状を引き起こします。これらのサインに気づくことが早期発見につながります。

かゆみと合わせて、以下のような症状がないか確認してみましょう。

頻尿と異常な喉の渇き

高血糖になると腎臓が尿から糖を排出しようと活発に働きます。その結果、尿の回数や量が増えます(頻尿)。

体から水分が多く失われるため強い喉の渇きを感じ、水分をたくさん摂りたくなります(多飲)。

「最近、トイレが近い」「やたらと喉が渇く」と感じたら注意が必要です。

高血糖の代表的な初期症状

| 症状 | 解説 |

|---|---|

| 多飲 | 異常に喉が渇き、多くの水分を欲する。 |

| 多尿 | 尿の回数・量が増える。夜中に何度もトイレに起きる。 |

| 多食 | 食べても満腹感を得にくく、食欲が増すことがある。 |

体重の減少と全身の倦怠感

食事から摂った糖をエネルギーとしてうまく利用できないため、体は筋肉や脂肪を分解してエネルギー源にしようとします。このため食事量は変わらない、あるいは増えているのに体重が減少することがあります。

また、エネルギー不足から常に体がだるい、疲れやすいといった全身の倦怠感も現れます。

視力の問題と集中力の低下

高血糖は目のレンズ(水晶体)の水分量を変化させ、ピントが合いにくくなることがあります。「目がかすむ」「視力が急に落ちた」といった症状は、血糖値の変動が原因かもしれません。

また、脳のエネルギー源であるブドウ糖がうまく利用できないため、集中力が続かなかったり眠気を感じやすくなったりします。

放置は危険 血糖値が高い状態がもたらす未来

「少しくらい血糖値が高くても自覚症状はかゆみくらいだから大丈夫」と考えるのは非常に危険です。

高血糖の状態を放置すると気づかないうちに体は深刻なダメージを受け、やがて取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

糖尿病へと進む道のり

食後高血糖や境界型(糖尿病予備群)の段階で適切な対策をとらなければ、多くの場合、本格的な糖尿病へと進行します。

糖尿病と診断されると生涯にわたる血糖コントロールが必要となり、食事や運動、場合によっては薬物療法を続けなければなりません。

生活の質(QOL)に大きな影響を与えることを理解する必要があります。

恐ろしい合併症のリスク

糖尿病で本当に怖いのは高血糖そのものよりも、それによって引き起こされる合併症です。

高血糖は全身の血管を傷つけ、特に細い血管が集中する場所に深刻な障害をもたらします。

糖尿病の三大合併症

| 合併症 | 障害される部位 | 最悪の場合の結果 |

|---|---|---|

| 神経障害 | 手足の末梢神経 | 足の壊疽・切断 |

| 網膜症 | 目の網膜 | 失明 |

| 腎症 | 腎臓 | 人工透析 |

動脈硬化と心臓・脳への影響

高血糖は細い血管だけでなく、心臓や脳につながる太い血管にもダメージを与え、動脈硬化を促進します。

この動脈硬化により、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞といった命に関わる病気を発症するリスクが、健康な人に比べて格段に高くなります。

これらの病気はある日突然襲ってくるため、予防が何よりも重要です。

あなたは大丈夫?高血糖リスクセルフチェック

自分が高血糖になりやすいかどうかは日々の生活習慣を振り返ることで、ある程度把握できます。以下の項目に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

食生活の乱れを振り返る

現代の食生活には高血糖につながる要因が多く潜んでいます。

特に注意したい食習慣を以下に挙げます。複数当てはまる場合は食生活の見直しが必要です。

高血糖リスクを高める食生活

| 項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 早食い・ドカ食い | よく噛まずに短時間で食事を終える。 |

| 糖質の重ね食べ | ラーメンとライス、うどんとおにぎりなど。 |

| 甘い飲み物 | ジュースや加糖コーヒーを日常的に飲む。 |

運動不足と生活習慣

運動は血液中の糖を消費し、インスリンの働きを良くする効果があります。運動不足は高血糖の大きな原因の一つです。

また、喫煙や過度の飲酒、ストレス、睡眠不足なども血糖コントロールを乱す要因となります。

見直したい生活習慣

- 1日の歩数が少ない(8000歩未満)

- エレベーターやエスカレーターを多用する

- 喫煙習慣がある

- 睡眠時間が6時間未満の日が多い

家族歴と体型の変化

血縁者に糖尿病の人がいる場合、体質的に糖尿病になりやすい可能性があります。また、肥満、特に内臓脂肪が増える「リンゴ型肥満」は、インスリンの働きを悪くする主な原因です。

若い頃と比べて体重が10kg以上増えた、ウエスト周りが急に太くなったという方は注意が必要です。

今日から始める 血糖コントロールと皮膚ケア

高血糖のリスクに気づいたら、すぐに行動を起こすことが大切です。

専門医の診断を受けることが前提ですが、日常生活の中でも血糖値を安定させ、皮膚の状態を改善するためにできることはたくさんあります。

食事の順番と内容を見直す

血糖値の急上昇を抑えるためには、「食べる順番」が重要です。

食事の最初に野菜やきのこ、海藻などの食物繊維が豊富なものから食べ始め、次いで肉や魚などのタンパク質、最後にご飯やパンなどの炭水化物を食べる「ベジファースト(ベジタブルファースト)」を実践しましょう。

この食べ方により、糖の吸収が緩やかになります。

血糖値を上げにくい食べ方の工夫

| 工夫 | ポイント |

|---|---|

| ベジファースト | 野菜・海藻 → 肉・魚 → ご飯・パンの順で食べる。 |

| よく噛む | 一口30回を目安に。満腹感を得やすくなる。 |

| 低GI食品を選ぶ | 玄米、全粒粉パン、そばなどを選ぶ。 |

日常生活に取り入れる軽い運動

激しい運動は必要ありません。食後に15〜30分程度のウォーキングをするだけでも食後高血糖の改善に大きな効果が期待できます。

エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。

保湿を重視したスキンケア

高血糖による皮膚の乾燥やかゆみを和らげるためには外からのケアも重要です。

入浴後は肌が完全に乾ききる前に保湿剤を全身に塗りましょう。特にかゆみが出やすい手足や背中などは念入りにケアします。

肌への刺激が少ない低刺激性の製品を選ぶことも大切です。

保湿ケアのポイント

- 入浴後5分以内に保湿する

- ゴシゴシこすらず優しく塗る

- 乾燥が気になる部分は重ね塗りする

ストレス管理と十分な睡眠

ストレスや睡眠不足は血糖値を上げるホルモン(コルチゾールなど)の分泌を促し、血糖コントロールを乱します。趣味の時間を持つ、ゆっくり入浴するなど自分なりのリラックス方法を見つけましょう。

また、質の良い睡眠を7時間程度確保することもホルモンバランスを整え、血糖値を安定させるために必要です。

専門医への相談が解決への第一歩

セルフケアは非常に重要ですが、食後のかゆみや高血糖のサインに気づいた場合には自己判断で放置せず、必ず専門の医療機関を受診してください。

糖尿病内科や内分泌内科が専門となります。

医療機関を受診するタイミング

「食後にかゆみが出ることが多い」「高血糖のセルフチェックで複数当てはまった」など少しでも不安を感じたら、それが受診のタイミングです。

症状が軽いうちに相談することで本格的な糖尿病への進行を防いだり、合併症のリスクを減らしたりすることができます。

どのような検査を行うのか

医療機関では、まず問診で詳しい症状や生活習慣などを伺います。

その後、血液検査や尿検査を行い、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー:過去2〜3ヶ月間の平均血糖値を反映する指標)などを測定し、体の状態を正確に評価します。

受診時に伝えるべき情報

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 症状 | いつから、どんな時に、どこがかゆいか。 |

| 他の自覚症状 | 喉の渇き、頻尿、体重減少など。 |

| 生活習慣 | 食事内容、運動習慣、飲酒、喫煙など。 |

早期発見・早期治療の重要性

糖尿病は「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれ、自覚症状がないまま進行することが多い病気です。

食後のかゆみという体からの小さなサインを見逃さず、早期に適切な対応を始めることが将来の健康を守る上で何よりも重要です。

手遅れになる前に勇気を出して専門医の扉を叩いてください。

よくある質問

- Qかゆみ止めを使っても良いですか?

- A

市販のかゆみ止め(抗ヒスタミン薬の塗り薬など)を一時的に使用することは問題ありません。

しかしそれはあくまで対症療法です。高血糖が原因の場合、根本的な原因である血糖コントロールを行わない限り、かゆみは繰り返されます。

かゆみ止めで症状が少し和らいでも安心してしまわずに、必ず医療機関を受診してください。

- Q甘いものをやめれば治りますか?

- A

甘いもの(糖質)を控えることは血糖コントロールにおいて非常に有効な手段の一つです。

しかし、高血糖や糖尿病の原因は単に甘いものの摂りすぎだけではありません。遺伝的な要因、他の食生活、運動不足、ストレスなど様々な要因が複雑に関与しています。

自己流の極端な糖質制限は、かえって健康を害する可能性もあります。専門医や管理栄養士の指導のもと、バランスの取れた食事改善に取り組むことが大切です。

- Qどのくらいの血糖値だと危険ですか?

- A

血糖値の基準は測定するタイミング(空腹時、食後など)によって異なります。

一般的に食後2時間値が140mg/dLを超えている(境界型)状態は正常ではなく、動脈硬化など血管障害のリスクが高まります。

特に200mg/dL以上(糖尿病型)の高血糖では血管合併症のリスクが一段と高いため注意が必要です。

ただし、これらの数値はあくまで目安です。個々の健康状態によって評価は異なるため、検査結果については必ず医師の説明を受けてください。

血糖値の主な指標

指標 基準値(正常型) 内容 空腹時血糖値 100mg/dL未満

(ADA基準)10時間以上絶食した後の血糖値。 随時血糖値 – 食事と関係なく測定した血糖値。 HbA1c(NGSP値) 5.6%以下 過去2〜3ヶ月の血糖の平均状態を示す。

*空腹時血糖値100~109mg/dL・HbA1c5.7%以上は「境界型(前糖尿病)」に相当し将来糖尿病になるリスクがあると考えられます。

以上

参考にした論文

OEDA, Satoshi, et al. Prevalence of pruritus in patients with chronic liver disease: a multicenter study. Hepatology Research, 2018, 48.3: E252-E262.

STEFANIAK, Aleksandra A., et al. Itch in adult population with type 2 diabetes mellitus: clinical profile, pathogenesis and disease-related burden in a cross-sectional study. Biology, 2021, 10.12: 1332.

KOWALSKA, Justyna; WRZEŚNIOK, Dorota. Skin-related adverse reactions induced by oral antidiabetic drugs—A review of literature and case reports. Pharmaceuticals, 2024, 17.7: 847.

KUDO, T., et al. Publications from Juntendo University Graduate School of Medicine, 2017 [5/6]. Arch Dermatol Res, 2017, 309: 843-849.

BUSTAN, Rewend Salman, et al. Specific skin signs as a cutaneous marker of diabetes mellitus and the prediabetic state: a systematic review. Danish medical journal, 2017, 64.1: A5316.

WIJAYA, Lorettha, et al. Pruritus in diabetes mellitus (DM) and its pathophysiologybasedtreatment. J Med Sci (Berkala Ilmu Kedokteran), 2022, 54: 80-102.

STEFANIAK, Aleksandra A., et al. Itch in children with type 1 diabetes: a cross-sectional study. Dermatology and Therapy, 2020, 10.4: 745-756.

MONIAGA, Catharina Sagita; TOMINAGA, Mitsutoshi; TAKAMORI, Kenji. Mechanisms and management of itch in dry skin. Acta dermato-venereologica, 2020, 100.2: 5609.

YAMADA, Hodaka, et al. Type B insulin resistance syndrome with fasting hypoglycemia and postprandial hyperglycemia. Diabetology international, 2015, 6.2: 144-148.

KASHIWAGI, Atsunori; MAEGAWA, Hiroshi. Metabolic and hemodynamic effects of sodium‐dependent glucose cotransporter 2 inhibitors on cardio‐renal protection in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of diabetes investigation, 2017, 8.4: 416-427.