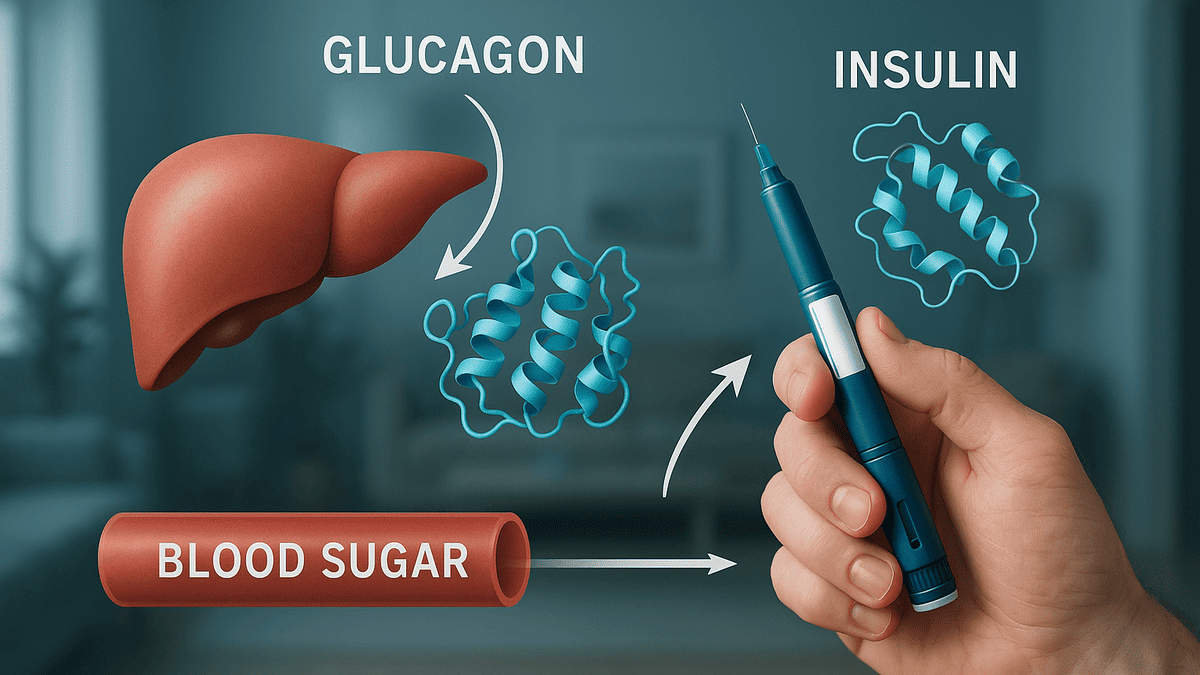

血糖値を下げるホルモンとして「インスリン」はよく知られていますが、私たちの体には反対に血糖値を上げる「グルカゴン」というホルモンも存在します。

このグルカゴンは、インスリンと並んで血糖管理において非常に重要な役割を担っています。

低血糖を防ぎ、体のエネルギー供給を支えるグルカゴンの働きを正しく理解することは、糖尿病の自己管理能力を高める上で大切です。

この記事ではグルカゴンの基本的な働きから血糖値を一定に保つためのインスリンとの連携、そして糖尿病との深い関わりまで、分かりやすく丁寧に解説します。

グルカゴンとは?血糖値を上げるホルモンの基本

グルカゴンは私たちの体が正常に機能するために血糖値を維持する重要なホルモンの一つです。特に血糖値が低下した際に活躍し、体を低血糖から守る働きをします。

グルカゴンが作られる場所

グルカゴンはインスリンと同じく膵臓で作られます。膵臓の中には「ランゲルハンス島」という細胞の集まりがあり、グルカゴンはそこに含まれるα(アルファ)細胞から分泌されます。

すぐ近くにはインスリンを分泌するβ(ベータ)細胞も存在し、互いに血糖値の情報を感知しながら、それぞれのホルモンの分泌量を調節しています。

グルカゴンの主な働き

グルカゴンの最も大切な仕事は血液中のブドウ糖(血糖)濃度を高めることです。

主に肝臓に働きかけ、体内に貯蔵されているエネルギー源からブドウ糖を作り出し、血液中に放出するように指示を出します。

- 肝臓でのグリコーゲン分解の促進

- 肝臓での糖新生の促進

- 脂肪組織での脂肪分解の促進

これらの働きによって食事から糖分を摂取できない時間帯でも、脳や体の各組織が必要とするエネルギーを安定して供給できます。

血糖値が低い時に分泌される仕組み

グルカゴンの分泌は血糖値のレベルによって巧みにコントロールされています。空腹時や運動後などで血糖値が一定のレベルより下がると膵臓のα細胞がそれを感知し、グルカゴンの分泌を増やします。

分泌されたグルカゴンが肝臓に作用することで血糖値は上昇し、正常範囲に戻ります。この血糖値の上昇がα細胞に伝わると、グルカゴンの過剰な分泌にブレーキがかかります。

血糖値とホルモン分泌の反応

| 体の状態 | 血糖値のレベル | 主なホルモンの反応 |

|---|---|---|

| 食後 | 上昇 | インスリン分泌が増加し、グルカゴン分泌が減少 |

| 空腹時・運動時 | 低下 | グルカゴン分泌が増加し、インスリン分泌が減少 |

インスリンとの関係性 血糖値のバランスを保つ仕組み

血糖値の安定は、グルカゴンとインスリンという二つのホルモンが、まるでシーソーのようにバランスを取り合うことで成り立っています。

片方が働けばもう片方は休み、常に血糖値が適切な範囲に収まるよう協力しています。

インスリンの役割 血糖値を下げる作用

インスリンは食事によって血糖値が上昇した際に膵臓のβ細胞から分泌されます。

血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪細胞に取り込ませてエネルギーとして利用させたり、余ったブドウ糖を肝臓や筋肉でグリコーゲンとして、あるいは脂肪細胞で脂肪として蓄えたりする働きがあります。

この作用により、食後に急上昇した血糖値を下げ、正常範囲に戻します。

グルカゴンとインスリンの連携プレー

グルカゴンとインスリンは互いに反対の作用を持ちながら、血糖値を一定に保つという共通の目的のために連携しています。

血糖値が上がればインスリンが分泌されて血糖値を下げ、血糖値が下がればグルカゴンが分泌されて血糖値を上げます。

この絶妙な連携により、私たちの体は激しい活動や長時間の空腹にも耐えられます。

グルカゴンとインスリンの主な違い

| 項目 | グルカゴン | インスリン |

|---|---|---|

| 分泌細胞 | 膵臓のα細胞 | 膵臓のβ細胞 |

| 主な働き | 血糖値を上げる | 血糖値を下げる |

| 作用する主な臓器 | 肝臓 | 肝臓、筋肉、脂肪細胞など |

血糖値の恒常性(ホメオスタシス)とは

私たちの体が、外部環境の変化にかかわらず内部環境を一定に保とうとする働きを恒常性(ホメオスタシス)と呼びます。血糖値の調節もその一つです。

食事や運動によって血糖値は常に変動しますが、グルカゴンやインスリンをはじめとする様々なホルモンが働くことで血糖値は狭い範囲内に保たれます。この恒常性が健康維持の基盤となります。

グルカゴンの作用 肝臓でのグリコーゲン分解と糖新生

グルカゴンが血糖値を上げるための主な舞台は肝臓です。肝臓に働きかけることで二つの重要な反応を引き起こし、血液中にブドウ糖を供給します。

肝臓に貯蔵されたグリコーゲンをブドウ糖に変える

私たちの体は食事で得たブドウ糖の一部を「グリコーゲン」という形で肝臓や筋肉に貯蔵しています。これは、すぐ使えるエネルギーの貯金のようなものです。

グルカゴンは肝臓に作用し、このグリコーゲンの分解を促します。分解されたグリコーゲンはブドウ糖となり、血液中に放出されて血糖値を上昇させます。

これは、血糖値が下がった時に迅速にエネルギーを供給するための重要な仕組みです。

糖新生 アミノ酸などからブドウ糖を作り出す

肝臓のグリコーゲン貯蔵量には限りがあり、長時間の絶食などで枯渇してしまいます。そのような状況で活躍するのが「糖新生」です。

グルカゴンは肝臓に働きかけ、筋肉を構成するアミノ酸や脂肪が分解されてできるグリセロール、運動時に発生する乳酸といった糖質以外の物質から新たにブドウ糖を作り出すよう促します。

この糖新生の働きにより、私たちは食事を摂れない状況でも生命活動に必要な血糖値を維持できます。

肝臓におけるグルカゴンの二大作用

| 作用 | 原料 | 結果 |

|---|---|---|

| グリコーゲン分解 | 貯蔵されたグリコーゲン | ブドウ糖を血中へ放出 |

| 糖新生 | アミノ酸、乳酸、グリセロールなど | ブドウ糖を新規に合成 |

脂肪分解を促す働き

グルカゴンは直接的な作用は弱いものの、脂肪組織での中性脂肪の分解も促進します。分解によって生じた脂肪酸はエネルギー源として利用され、グリセロールは肝臓での糖新生の材料となります。

この働きは、体がエネルギー不足に陥った際のバックアップとして機能します。

糖尿病とグルカゴンの関係

糖尿病の病態においてインスリンの作用不足だけでなく、グルカゴンの分泌異常も血糖コントロールを難しくする大きな要因であることが分かっています。

健康な人では起こらないグルカゴンの不適切な分泌が、高血糖状態を引き起こしたり悪化させたりします。

1型糖尿病におけるグルカゴンの過剰分泌

1型糖尿病では自己免疫などによりインスリンを分泌するβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなります。

インスリンにはグルカゴン分泌を抑制する働きがあるため、インスリンが枯渇するとその抑制が効かなくなり、グルカゴンが過剰に分泌されやすい状態になります。

この過剰なグルカゴンが肝臓からの糖放出を促し、高血糖の大きな原因となります。

2型糖尿病におけるグルカゴンの反応異常

2型糖尿病ではインスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」や、インスリンの分泌量が低下する「インスリン分泌不全」が見られます。

これらに加え、グルカゴンの分泌調節にも異常が生じることが多いです。

通常、食事を摂って血糖値が上がるとグルカゴンの分泌は抑えられますが、2型糖尿病の患者様ではこの抑制がうまく機能せず、食後にもかかわらずグルカゴンが高い値を維持してしまうことがあります。

糖尿病のタイプとホルモン異常の概要

| 糖尿病のタイプ | インスリンの状態 | グルカゴンの状態 |

|---|---|---|

| 1型糖尿病 | 絶対的に不足(枯渇) | 分泌の抑制が効かず過剰になりやすい |

| 2型糖尿病 | 分泌不全・抵抗性 | 食後も分泌が抑制されにくい |

食後の高グルカゴン血症が血糖値を上げる

2型糖尿病で見られる食後のグルカゴン分泌が抑制されない状態を「食後高グルカゴン血症」と呼びます。

食事由来の糖質で血糖値が上昇しているにもかかわらず、グルカゴンが肝臓からの糖放出をさらに促進するため、食後高血糖の悪化につながります。

この状態は、血糖コントロールを改善する上で見過ごせない問題です。

血糖管理におけるグルカゴンの重要性

グルカゴンは高血糖の原因となる側面もありますが、本来は私たちの体を守るために重要な役割を担っています。

特に糖尿病治療においては、低血糖を防ぐための安全装置としてその存在が重要になります。

低血糖を防ぐ安全装置としての役割

インスリンや一部の経口血糖降下薬による治療では、薬が効きすぎて血糖値が下がりすぎてしまう「低血糖」が起こる危険性があります。

このような時、体はグルカゴンを分泌して血糖値を上げ、危険な状態から回復させようとします。グルカゴンは低血糖に対する最も重要な防御反応の一つです。

- 冷や汗

- 動悸

- 手指のふるえ

- 強い空腹感

これらは低血糖の初期症状の一部であり、体が血糖値を上げようと警告しているサインでもあります。

低血糖の主な症状レベル

| 分類 | 主な症状 |

|---|---|

| 軽度(警告症状) | 冷や汗、動悸、ふるえ、不安感、強い空腹感 |

| 中等度(中枢神経症状) | 眠気、めまい、頭痛、かすみ目、集中力の低下 |

| 重度 | 意識障害、けいれん、昏睡 |

運動時のエネルギー供給

運動中は筋肉がエネルギー源として血液中のブドウ糖を大量に消費するため、血糖値は下がりやすくなります。

この時グルカゴンが分泌されることで肝臓からブドウ糖が供給され、運動を続けるためのエネルギーが確保されるとともに、運動による低血糖を防ぎます。

適切な運動が血糖コントロールに良い影響を与える背景には、このようなホルモンバランスの働きも関係しています。

ストレスや空腹時の血糖維持

強いストレスを感じた時や、長時間の空腹時にもグルカゴンは分泌されます。

ストレスに対抗するため、あるいは生命活動を維持するために、脳をはじめとする重要な臓器へ安定的にエネルギー(ブドウ糖)を供給する役割を果たしています。

このようにグルカゴンは様々な状況で血糖値を維持し、体を守っています。

グルカゴンを意識した生活習慣

グルカゴンの分泌を直接コントロールすることはできませんが、日々の生活習慣、特に食事や運動を工夫することでグルカゴンとインスリンのバランスを良好に保つ手助けができます。

食事のバランスとグルカゴンの分泌

食事の内容はグルカゴンの分泌に影響を与えます。例えば、極端な糖質制限を行うと、体は血糖値を維持しようとしてグルカゴンの分泌を増やすことがあります。

特定の栄養素に偏るのではなく、炭水化物・タンパク質・脂質のバランスが取れた食事を規則正しく摂ることがホルモンバランスの安定につながります。

タンパク質の摂取が与える影響

タンパク質を多く含む食事を摂ると、インスリンとグルカゴンの両方の分泌が促されることが知られています。

インスリンは食事による血糖上昇を抑え、グルカゴンはインスリンによる血糖値の過度な低下を防ぐ方向に働きます。

このため、タンパク質を適切に摂取することは血糖値の急激な変動を抑え、安定化に寄与する可能性があります。

血糖管理に役立つ栄養バランス

| 栄養素 | 主な役割 | 血糖への影響 |

|---|---|---|

| 炭水化物(糖質) | 主要なエネルギー源 | 直接的に血糖値を上昇させる |

| タンパク質 | 体の構成成分 | インスリンとグルカゴンの分泌を促す |

| 脂質 | エネルギー源、細胞膜の成分 | 消化が遅く、血糖上昇を緩やかにする |

適切な運動が血糖バランスを整える

定期的な運動はインスリンの効きを良くする(インスリン抵抗性の改善)だけでなく、血糖値の調節にかかわるホルモン全体のバランスを整える効果が期待できます。

ウォーキングなどの有酸素運動と軽い筋力トレーニングを組み合わせることで、血糖コントロールの安定化を目指せます。

ただし、薬物治療中の方は運動により低血糖を起こすこともあるため、主治医に相談しながら行うことが重要です。

グルカゴン注射薬 低血糖時の緊急治療

グルカゴンはその血糖値を上げる強力な作用を利用して、医薬品としても使われています。特に重症低血糖に陥った際の緊急治療薬として重要な役割を果たします。

グルカゴン注射が必要になる状況

インスリン治療中の方などが何らかの原因で血糖値が著しく低下し、意識が朦朧としたり、呼びかけに反応できなくなったりする重症低血糖に陥ることがあります。

この状態では本人がブドウ糖などを口から摂取することは困難です。

このような緊急時に家族や救急隊員などがグルカゴンを注射し、血糖値を速やかに回復させる必要があります。

注射薬の種類と使い方

以前は注射前に溶解操作が必要な製剤が主流でしたが、近年では操作が不要でペン型や点鼻薬タイプの製品も登場し、緊急時により使いやすくなっています。

処方されている方は、いざという時のために本人だけでなく家族や身近な方も使い方をあらかじめ確認し、練習しておくことが大切です。

グルカゴン製剤の種類(例)

| タイプ | 特徴 | 使用方法 |

|---|---|---|

| キット製剤 | 注射器と溶解液で薬剤を溶かして使用 | 筋肉内または皮下に注射 |

| ペン型製剤 | 溶解操作が不要で、すぐに注射可能 | 皮下に注射 |

| 点鼻薬 | 鼻の粘膜から吸収させる粉末タイプ | 鼻腔内に噴霧 |

家族や周囲の人の理解と協力

重症低血糖は命に関わる危険な状態です。

インスリン治療や一部の経口薬を使用している方は、外出時に糖尿病患者であることを示すカードを携帯するとともに、家族や職場の人など、身近な人々に低血糖の危険性や対処法について伝えておくことが万が一の際の安全につながります。

グルカゴンに関するよくある質問

ここでは、グルカゴンに関して患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめます。

- Qグルカゴンは自分でコントロールできますか?

- A

グルカゴンの分泌を血圧や脈拍のように意識して直接コントロールすることはできません。

グルカゴンの分泌は血糖値やインスリン濃度、食事内容など、体内の様々な情報に応じて自律的に調節されています。

しかし、規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけることで、グルカゴンとインスリンのバランスを良好に保ち、間接的にコントロールを安定させることは可能です。

- Qグルカゴンが多いとどうなりますか?

- A

グルカゴンの分泌が過剰になると肝臓からの糖放出が絶えず行われるため、高血糖の原因となります。

糖尿病、特にコントロールが不十分な状態では、グルカゴンの作用が相対的に強まり、高血糖を悪化させることがあります。

また、非常に稀ですが、グルカゴンを過剰に産生する腫瘍(グルカゴノーマ)ができると持続的な高血糖や特徴的な皮疹、体重減少などの症状が現れます。

- Q糖尿病の薬はグルカゴンに影響しますか?

- A

はい、影響を与える薬があります。例えば、「DPP-4阻害薬」や「GLP-1受容体作動薬」は血糖値が高い時にインスリン分泌を促すと同時に、グルカゴンの分泌を抑制する作用を持ちます。

このことにより、食後の高血糖を改善する効果を発揮します。

また、「SGLT2阻害薬」は尿から糖を排出することで血糖値を下げますが、この作用により体内のエネルギーバランスが変化し、結果としてグルカゴンの分泌をわずかに増やす可能性が指摘されています。

薬の作用について不明な点があれば、必ず主治医や薬剤師に質問してください。

以上

参考にした論文

HORIE, Ichiro, et al. Sex differences in insulin and glucagon responses for glucose homeostasis in young healthy Japanese adults. Journal of Diabetes Investigation, 2018, 9.6: 1283-1287.

OTSUKA, Yuichiro, et al. Addition of sitagliptin or metformin to insulin monotherapy improves blood glucose control via different effects on insulin and glucagon secretion in hyperglycemic Japanese patients with type 2 diabetes. Endocrine journal, 2015, 62.2: 133-143.

DEZAKI, Katsuya, et al. Endogenous ghrelin in pancreatic islets restricts insulin release by attenuating Ca2+ signaling in β-cells: implication in the glycemic control in rodents. Diabetes, 2004, 53.12: 3142-3151.

NIIJIMA, Akira. Neural control of blood glucose level. The Japanese Journal of Physiology, 1986, 36.5: 827-841.

YADA, Toshihiko, et al. Ghrelin regulates insulin release and glycemia: physiological role and therapeutic potential. Current diabetes reviews, 2008, 4.1: 18-23.

OKITA, Kohei, et al. Homeostasis model assessment of insulin resistance for evaluating insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes on insulin therapy. Endocrine journal, 2013, 60.3: 283-290.

KUROSE, Takeshi, et al. Mechanism of sympathetic neural regulation of insulin, somatostatin, and glucagon secretion. American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism, 1990, 258.1: E220-E227.

HANYU, O1, et al. Brain‐derived neurotrophic factor modulates glucagon secretion from pancreatic alpha cells: its contribution to glucose metabolism. Diabetes, Obesity and Metabolism, 2003, 5.1: 27-37.

AMITANI, Marie, et al. The role of leptin in the control of insulin-glucose axis. Frontiers in neuroscience, 2013, 7: 51.

ARONOFF, Stephen L., et al. Glucose metabolism and regulation: beyond insulin and glucagon. Diabetes spectrum, 2004, 17.3: 183-190.

JIANG, Guoqiang; ZHANG, Bei B. Glucagon and regulation of glucose metabolism. American journal of physiology-endocrinology and metabolism, 2003, 284.4: E671-E678.