腎機能は体内の老廃物を排泄し、水分や電解質のバランスを整えるうえで重要です。その要となるのが糸球体濾過量です。

基準値を把握することは糖尿病をはじめとする慢性疾患の早期発見や合併症の予防につながると考えられます。

本記事では糸球体濾過量のしくみと腎機能の関係、検査値の見方、そして日常生活でできる予防策までを丁寧に解説いたします。

糖尿病と腎機能の基本

糖尿病によって引き起こされる慢性的な高血糖状態は全身の血管に影響を及ぼします。

特に腎臓は微小血管が集まる場所であり、高血糖が続くと腎機能にダメージが蓄積しやすいです。

腎臓は体内の老廃物を処理し、水や電解質のバランスを保つ要の器官であるため糖尿病の方には腎機能のケアが重要です。

糖尿病と血管障害の関係

高血糖が続くと血管内皮へのストレスが増大します。特に細い血管(微小血管)のダメージは次のようなトラブルを引き起こします。

- 糸球体のフィルター機能低下

- アルブミンなどのタンパクが尿に漏れ出す(タンパク尿)

- 腎臓組織の硬化

血糖コントロールの必要性

血糖値を適切にコントロールすることは腎機能を守るうえで大切です。

糖尿病内科に通うことで血糖値だけでなく合併症リスクも含めて管理が可能になります。

糖尿病による腎症の進行段階

腎症は初期では自覚症状が少なく、気づいたときには進行している場合があります。以下のような段階をたどることが多いです。

- 尿中アルブミン正常期

- 微量アルブミン尿期

- 顕性アルブミン尿期

- 腎機能低下が進行する終末期

糖尿病が腎機能に及ぼす主な影響

糖尿病は血管障害を介して腎機能低下を招きやすいです。特に糸球体の濾過機能が損なわれると老廃物排泄や体液バランスの調整がうまくいかなくなります。

慢性的な高血糖状態を放置すると腎不全へと移行して透析療法が必要になるケースもあります。

したがって糖尿病と診断された方、あるいは血糖値が高めの方は腎機能の指標となる糸球体濾過量を定期的に確認するとよいでしょう。

糸球体濾過量が低下するサイン

- 尿の泡立ちが増える(タンパク尿の兆候)

- むくみ(体内水分の調整不良)

- 倦怠感や疲れやすさ

- 血圧の上昇

糸球体濾過量の基礎

糸球体濾過量とは簡単にいうと一定時間あたりに腎臓でろ過される血液量です。

具体的には体表面積1.73㎡あたり1分間にろ過される血漿量をmL/分で表します(eGFRとも呼ばれます)。

この値が大きいほど腎機能が健常であると判断される一方、低いほど腎機能の衰えが示唆されます。

糸球体濾過量と加齢の関係

加齢によって腎機能は少しずつ低下し糸球体濾過量の基準値も年齢や性別により異なります。

若い頃はある程度高めですが、年齢を重ねると徐々に数値が下がっていきます。

年齢別の平均的な変化

腎機能は20代をピークとして、一般には糸球体濾過量は30~40代以降、1年あたり約1mL/分/1.73㎡(10年で約10mL)低下すると報告されています。

ただし個人差が大きく、生活習慣や既往歴によって変化の度合いはさまざまです。

性別による違い

一般的に男性のほうが女性よりも筋肉量が多いため血清クレアチニン値に違いが出やすいです。

しかし糸球体濾過量は年齢や生活習慣が影響を及ぼすため、必ずしも性差だけでは一概に語れません。

糸球体濾過量と生活習慣

食事内容や運動習慣、喫煙や飲酒などのライフスタイルは腎機能に大きく関係します。

糖尿病の方は血糖値の管理に加えて日常生活の見直しも心がけると良いでしょう。

食塩制限の重要性

塩分摂取が多いと血圧が上がりやすく、糸球体への負担が増します。

血圧が高いと糸球体濾過量が低下しやすくなる可能性があります。

検査値の見方

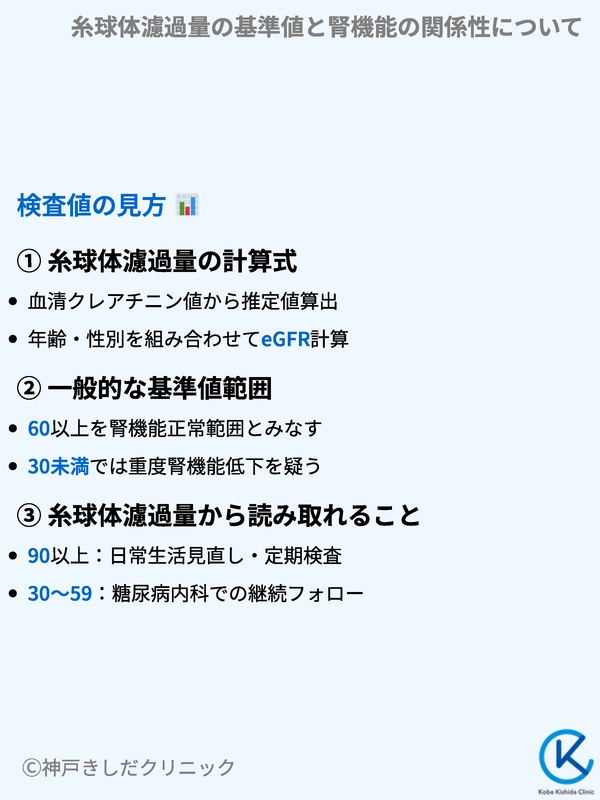

糸球体濾過量は主に血清クレアチニン値、年齢、性別を組み合わせて推定値(eGFR)として算出します。実際には尿検査や血液検査で総合的に評価を行います。

基準値は一般にeGFRで60mL/分/1.73㎡以上を腎機能正常範囲とみなすことが多いです。

糸球体濾過量の計算式

eGFRは以下のような式で計算します(日本人向けの計算式を用いることが多いです)。

- eGFR (mL/分/1.73㎡) = 194 × 血清Cr^(-1.094) × 年齢^(-0.287)

- 女性の場合は上記値に0.739をかける

計算式の意味

血清クレアチニン値が高いほどeGFRは低く算出されます。

これはクレアチニンが体内に溜まりやすい状態、すなわち腎機能の低下が反映されているということです。

計算式の注意点

計算式は推定値にすぎず、筋肉量やその他の要因も含めて必ずしも実測と完全に一致するわけではありません。

正確な腎機能評価には医師が総合的に判断します。

一般的な基準値範囲

eGFRは60〜90mL/分/1.73㎡を境界とし、90以上あればおおむね健常な腎機能が期待されます。

しかし60未満になるとCKD(慢性腎臓病)の可能性が高まり、30未満では重度の腎機能低下が疑われます。

CKDの分類例

腎機能低下は以下のように段階的に評価されます。

慢性腎臓病における分類表

| ステージ | eGFR (mL/分/1.73㎡) | 状態 |

|---|---|---|

| G1 | ≥90 | 正常または高値 |

| G2 | 60〜89 | 正常から軽度低下 |

| G3a | 45〜59 | 軽度から中等度の低下 |

| G3b | 30〜44 | 中等度から重度の低下 |

| G4 | 15〜29 | 重度の低下 |

| G5 | <15 | 腎不全状態(透析検討) |

上記の基準はあくまで目安であり、蛋白尿の有無や血圧なども総合的に考慮します。

糸球体濾過量から読み取れること

糸球体濾過量の数値がどの程度かによって、その後の生活管理や治療計画を組み立てることができます。

特に糖尿病の方は早期に腎機能の低下を把握すると合併症を予防しやすくなります。

腎機能状態に応じた医師の判断

- 90mL/分/1.73㎡以上: 日常生活の見直しや定期的な検査

- 60〜89mL/分/1.73㎡: 食事療法や適度な運動、血圧管理の強化

- 30〜59mL/分/1.73㎡: 糖尿病内科や腎臓内科での継続的フォロー

- 30mL/分/1.73㎡未満: 合併症予防を含めた積極的な治療

腎機能低下と病気のリスク

糸球体濾過量の低下は単に腎臓だけの問題にとどまりません。

腎機能が低下すると高血圧や心血管疾患などのリスクが高まることがわかっています。

また糖尿病がある場合、すでに血管障害が進行している可能性が高く、その他の合併症も起こりやすいです。

腎不全と心血管疾患の関係

腎機能が低下すると体内の老廃物や水分バランスが崩れ、血圧や循環動態に負担がかかります。

高血圧がさらに腎機能を悪化させる悪循環も生まれやすいです。

心臓への負担も増えるため、心不全や虚血性心疾患などの確率が高くなると考えられます。

腎性貧血

糸球体濾過量が著しく低下するとエリスロポエチンの産生が不足し、貧血状態が続く場合があります。

慢性的に酸素供給が低下し、疲労感や息切れを感じやすくなります。

透析療法のリスク

腎不全が進行し、末期腎不全の状態になると人工透析が必要になります。

透析は生命維持に欠かせない手段ですが、生活面での負担が大きく、できる限り初期段階で腎機能低下を防ぐことが大切です。

糖尿病内科への早めの相談

糖尿病内科では血糖コントロールだけでなく、合併症への早期介入を意識した診療が行えます。

腎機能が落ちてからの対策よりも早めの段階で専門家へ相談すると良いでしょう。

糖尿病内科でのメリット

- 血糖値管理と合わせて腎機能検査がスムーズに実施できる

- 合併症リスクの高まりを事前に予測して生活指導を行う

- 食事療法や運動療法について総合的なアドバイスを受けられる

糖尿病内科医の役割

医師は血糖値やHbA1cだけでなく、尿蛋白や血圧、糸球体濾過量などを総合的に評価します。

その結果に基づき、治療方針や生活指導を提案するため患者さんごとに適した管理が見込めます。

日常生活で気をつけるポイント

腎機能を守るためには糖尿病の方だけでなく一般の方も生活習慣を見直すことが大切です。

塩分を控えめにする、タンパク質の摂取量を適切に調整するなど基本的な生活管理が腎機能を支えます。

食生活の注意

過剰な塩分やカロリーを摂取すると血圧や血糖値のコントロールが難しくなります。また、タンパク質のとりすぎにも注意が必要です。

糖尿病の場合は特に血糖値と腎機能の両面から栄養バランスを考えると良いでしょう。

食事バランスの指標

| 栄養素 | 目安量(1食あたり) | 主なポイント |

|---|---|---|

| タンパク質 | 15〜20g程度 | 高タンパク食品(肉・魚・豆製品)の量に注意 |

| 塩分 | 2g程度 | 加工食品・外食メニューの塩分量に注目 |

| 炭水化物 | 適量(糖質量を考慮) | 全粒穀物や食物繊維を意識する |

| 脂質 | 適量 | 飽和脂肪酸を控え、良質な油を選ぶ |

無理な食事制限は健康を損なう原因にもなるため医師や管理栄養士と相談しながら進めると安心です。

適度な運動

有酸素運動や筋力トレーニングなどで血糖コントロールを向上し、血圧を安定させる効果が期待できます。

ただし過度な運動は逆効果となる場合があるため、個人の体力や病状に合わせてメニューを組むことが重要です。

運動メニューの一例

- ウォーキングや軽いジョギング

- 筋力維持を目的としたスクワットやプランク

- ヨガやストレッチで体の可動域を広げる

休養と睡眠

慢性的なストレスや睡眠不足は血糖値や血圧に悪影響を及ぼします。

しっかりと休息をとり、睡眠の質を高める工夫も腎機能維持には大切です。

睡眠の質を高める工夫

- 就寝前のスマートフォンやパソコン使用を控える

- 部屋の照明を暗めに調整する

- 寝る前に軽いストレッチや深呼吸

糖尿病内科を受診するメリット

糖尿病内科は糖尿病の治療だけでなく、腎機能を含む合併症管理にも重点を置きます。

特に糸球体濾過量の基準値と腎機能の関係性に着目した検査や指導が受けられる点が大きな魅力です。

血糖と腎機能の総合管理

血糖値管理はもちろん、腎機能が落ちる前から糸球体濾過量や尿蛋白の変化をモニターすることで早期に生活指導や治療を開始できます。

これによって合併症リスクを下げられる可能性が高まります。

総合管理で期待できる成果

- 血糖値の安定化と腎機能保護

- 高血圧や脂質異常症など他のリスク因子への対処

- 生活習慣改善の継続サポート

糸球体濾過量低下の早期発見

定期的な血液検査や尿検査でeGFRや尿中タンパクの変動を追うと腎機能の低下を初期段階でとらえられます。

早期であれば食事や運動、薬物療法の調整によって進行を抑えやすいです。

検査フォロー体制の特徴

- 定期受診時に腎機能を評価し、結果をその場で共有

- 異常が見られた場合の早期治療や専門医との連携

- スタッフによる指導やサポート体制

クリニックで受診するメリット

通いやすい環境で医師やスタッフに相談できることで生活の中で抱えるちょっとした疑問や不安にも対応しやすくなります。

糖尿病や腎機能低下は長期的な管理が必要なので、継続性を確保するうえでも身近なクリニックは心強い存在です。

通院を継続しやすくする工夫

- 予約システムや待ち時間の短縮

- 医師やスタッフとコミュニケーションがとりやすい

- 薬や検査の調整を一か所で完結できる

治療や管理の基本

糖尿病や腎機能の管理では薬物療法から食事・運動療法まで多岐にわたる選択肢があります。

個々の病状やライフスタイルに合わせた治療方針を組み立てることが肝心です。

薬物療法の役割

血糖値を下げる薬や血圧をコントロールする薬など様々な薬物療法が存在します。

糖尿病においては血糖管理と同時に腎機能を意識した投薬設計が必要です。

また、腎機能が低下している場合は薬の種類や用量に注意しなければなりません。

血糖降下薬の主な種類

| 種類 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| インスリン製剤 | 即効性があり細かい調整が可能 | 低血糖リスクへの注意が必要 |

| 経口薬(SU剤) | 膵臓からのインスリン分泌促進 | 低血糖に注意、腎機能に配慮 |

| DPP-4阻害薬 | インクレチン分解を抑制し血糖を調整 | 比較的低血糖リスクが少ない |

| SGLT2阻害薬 | 尿中へのブドウ糖排泄を促す | 脱水になりやすいため注意 |

糖尿病内科で検査結果をもとに専門医が薬を選択すると腎機能を保護しながら血糖をコントロールしやすくなります。

血圧管理の重要性

腎機能が低下すると血圧が上がりやすくなり、高血圧がさらに腎臓を傷つける悪循環が起きやすいです。

血圧を下げるためにARBやACE阻害薬などの薬剤を使うと、アルブミン尿の減少と腎機能保護効果も期待できます。

血圧管理で気をつける項目

- 食事の塩分制限

- 適度な運動と体重管理

- ストレスケアや十分な睡眠

食事と運動の両輪

薬物療法だけではなく、食生活や運動習慣の見直しも大切です。

糖尿病治療では主食や副食のバランスに配慮しながら腎機能を意識した塩分コントロールが求められます。

有酸素運動や筋力トレーニングを適度に取り入れると、インスリン抵抗性の改善と血圧安定にもつながります。

食事と運動に関するポイント

- 炭水化物を制限しすぎず、適度な糖質を確保する

- 食物繊維が多い野菜や海藻類を積極的にとる

- ウォーキングなどの有酸素運動を週3〜4回行う

- 筋力アップで基礎代謝を維持し、血糖値の急上昇を抑える

よくある質問

糸球体濾過量がどのくらい下がったら注意が必要なのか、食事制限はどの程度すればいいのかなど腎機能に関する疑問は多岐にわたります。

ここでは一般的によくいただく質問とその回答の例をご紹介します。

糸球体濾過量がどのくらいで危険?

一般的にはeGFRが60mL/分/1.73㎡を下回り始めると、慢性腎臓病(CKD)の可能性が高まります。

さらに30mL/分/1.73㎡以下になると透析などのリスクが見えてくるため、生活管理と治療の強化が必要です。

主なリスクと対策

- 60~89mL/分/1.73㎡: 生活習慣の見直しと定期的な検査

- 30~59mL/分/1.73㎡: 専門医の管理下での治療強化

- 15~29mL/分/1.73㎡: 透析を視野に入れた総合的ケア

塩分制限はどこまでやるべきか?

高血圧を伴う場合には1日6g未満が推奨されます。

食事による塩分摂取は外食や惣菜などで多くなりがちなので、塩分表示を確認しながら調整すると良いでしょう。

塩分制限が難しい方への工夫例

- 減塩醤油や減塩味噌の利用

- 香辛料やハーブを用いた味付け

- スープを飲み干さないように意識

タンパク質摂取はどう考えればいい?

腎機能が低下するとタンパク質を制限する指導を受ける場合があります。

ただし糖尿病の場合は過度にタンパク質を減らしすぎると低栄養や筋力低下を招く恐れもあるので、医師や管理栄養士の指導のもとでバランスよく摂取してください。

タンパク質量のイメージ

| 食品 | タンパク質量(約) | 摂取時の注意 |

|---|---|---|

| 鶏胸肉(100g) | 約20g | 加工品の鶏ハムなどは塩分量に留意 |

| 豆腐(1/2丁) | 約8g | 醤油やタレの塩分量を控えめに |

| 魚(刺身100g) | 約20g | 塩焼きや醤油漬けにする場合は塩分注意 |

| 卵(1個) | 約6g | コレステロールや調理方法に注意 |

どういう症状が出たら医療機関を受診すべき?

むくみや尿に泡立ちが多いと感じた場合、倦怠感が抜けず疲れやすい場合は早めに受診を考えてください。

血糖値が高めの方は特に腎機能検査を定期的に行うと安心です。

糸球体濾過量低下を疑う兆候

- 尿の色や臭いが普段と違う

- 尿量が増減している

- 血圧が急に高くなった

- 全身のむくみが続く

糸球体濾過量を保つための習慣

生活習慣での心がけが腎機能に大きく作用します。とりわけ糖尿病がある場合は血糖値と並行して腎機能を管理する必要があります。

次のようなポイントを意識すると継続しやすいかもしれません。

- 水分摂取を適度に行う(過不足に注意)

- 血圧を適切に管理する

- 必要な栄養素をバランスよく摂る

- 定期的に検査を受けて変化を早期に把握

血糖コントロールと腎機能維持のコツ

| 項目 | コントロール方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| HbA1c管理 | 適正範囲を維持 | 血管障害の進行を抑える |

| 食後血糖の安定 | 食物繊維を増やす、食べる順番工夫 | 急激な血糖値上昇を避けて腎負担を軽くする |

| 運動習慣 | 有酸素運動+筋トレ | インスリン抵抗性の改善 |

| 禁煙 | タバコを控える | 血管障害リスクを低減 |

適度な目標を設定して無理なく継続することが糸球体濾過量の低下を抑えるうえでも大切です。

腎機能と関連する数値

日頃の検査では糸球体濾過量だけでなく、ほかの検査項目もあわせて確認すると腎の状態を総合的に把握できます。

- 尿蛋白・尿アルブミン: 腎のろ過障害の有無を確認

- 血清クレアチニン: 筋肉由来の老廃物であり、腎機能低下で増加

- 血中尿素窒素(BUN): タンパク質代謝の最終産物。腎機能が低下すると上昇

- 血圧: 高血圧は腎機能を悪化させる要因

検査項目と主な意義

| 検査項目 | 意義 | 注意すべきポイント |

|---|---|---|

| 血清クレアチニン | 糸球体濾過量算出に利用 | 筋肉量が多いと値が高く出る場合あり |

| BUN | 蛋白質代謝の最終老廃物 | 食事内容や脱水状態の影響を受けやすい |

| 尿蛋白 | 腎障害を反映しやすい | タンパク質摂取量や運動直後は注意 |

| 尿アルブミン | 早期腎症の発見に有用 | 微量アルブミン尿期の段階を見逃さない |

定期的に数値を追いかけることで、腎機能の変化を早期に把握しやすくなります。

クリニック受診時に聞いておきたいこと

医師やスタッフに相談することで安心して治療や生活改善に取り組めるようになります。

- 血糖値が腎機能にどれくらい影響するか

- 食事制限や運動の具体的なメニュー

- 投薬の副作用と腎機能への影響

- 尿検査や血液検査の頻度

質問をまとめておくとスムーズ

| 聞きたい内容 | メモ例 |

|---|---|

| 糸球体濾過量の推移 | 直近の検査結果と比較しやすい |

| 推奨される食事制限 | 摂取カロリーや栄養素のバランス |

| 運動プログラムについて | 週に何回、どの程度の運動がよいか |

| 薬の調整やタイミング | 腎機能低下時の薬の種類や量の見直し |

事前に質問リストを用意しておくと診察時間を有効に活用しやすいです。

糸球体濾過量とQOLの関連

腎機能が保たれると、日常生活の質(QOL)も維持しやすくなります。

むくみや倦怠感といった不調が少なくなり、旅行や趣味などにも積極的に取り組めるでしょう。

- 腎機能低下による不調を予防し、体力を保つ

- 社会活動や仕事への支障を減らす

- 医療費の負担を抑えられる可能性がある

モチベーションを維持するための工夫

- 定期的に目標を見直して小さな達成感を味わう

- 家族や友人と情報交換して協力体制を作る

- クリニックのスタッフに相談しながら進捗をチェック

まとめ

糸球体濾過量の基準値と腎機能の関係性は健康管理と直結しています。糖尿病の方は特に高血糖が腎臓に与える影響を甘く見てはいけません。

腎機能は一度失われると回復が難しいケースが多いため、早めの段階で生活習慣を改善し、専門の糖尿病内科で定期的な検査を受けることが大切です。

- 糸球体濾過量は腎機能を把握する重要な指標

- 糖尿病や高血圧などの要因で低下しやすい

- 生活習慣改善や薬物療法で進行を抑えることができる

- 定期的な検査と早めの受診が、合併症予防につながる

- 糖尿病内科で専門的な指導を受けると、日常の管理がよりスムーズになる

必要な知識を得て自分の健康状態を正しく理解し、予防や治療に努めていただければと思います。

糖尿病内科での受診は腎機能だけでなく様々な合併症の早期発見にも役立つため、気になる方は一度相談してみてください。

以上