日々の食卓で楽しむ果物は栄養豊富で手軽に摂りやすい食品ですが、糖尿病や血糖値が気になる方にとっては糖質量の高さが気になる部分かもしれません。

果物に含まれる糖質は種類によって差があり、また食べ方や摂取量によって血糖値への影響が変わります。

この記事では果物の糖質含有量ランキングや血糖値への影響、適切な摂取量について詳しく紹介し、健康的に果物を楽しむためのポイントを解説いたします。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

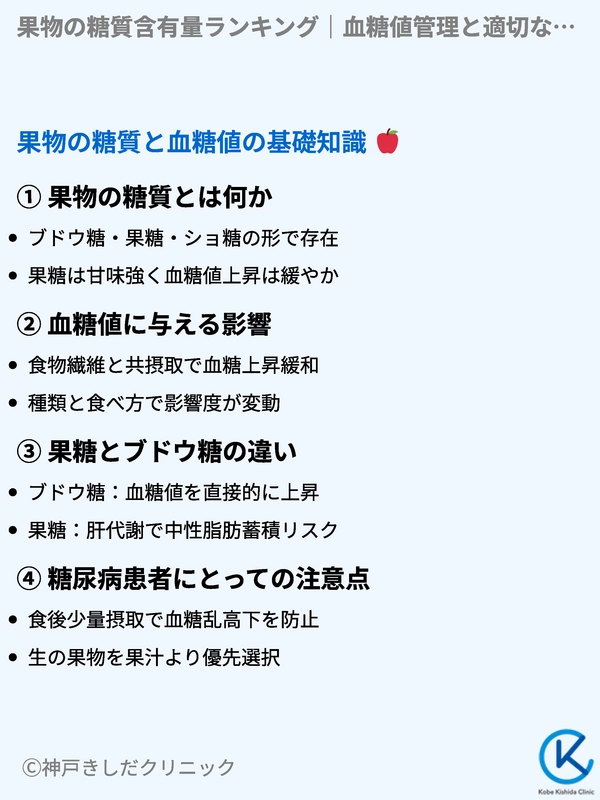

果物の糖質と血糖値の基礎知識

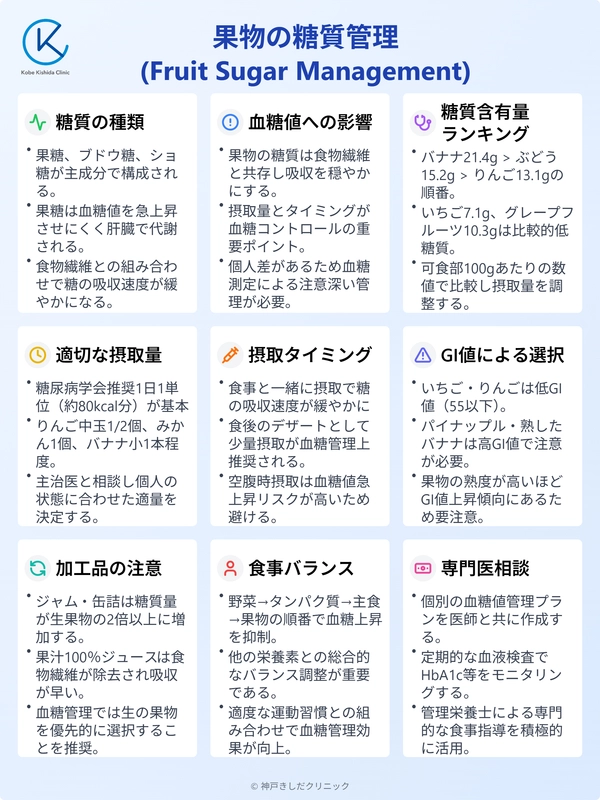

果物にはブドウ糖や果糖などの糖質が多く含まれています。

血糖値に対してどのような影響を与えるのか理解すると糖尿病や血糖値管理に取り組む方でも安心して果物を取り入れやすくなります。

果物の糖質とは何か

果物に含まれる糖質は主にブドウ糖と果糖、そしてショ糖という形で存在します。

特に果糖は甘みが強く、ブドウ糖と比べて血糖値を急激に上げにくい特徴をもちます。

ただし、果糖を含む果物だからといって油断すると摂取量が多くなりがちです。食べすぎは総糖質量の増加につながるので注意が必要です。

血糖値に与える影響

糖尿病や血糖値が高めの方にとって血糖値の急激な上昇はできるだけ避けたいところです。

果物に含まれる糖質は食物繊維とともに摂取することで血糖値の上昇を緩やかにする可能性があります。

果物によっては食物繊維が豊富に含まれている場合もあるため、一概に「果物は血糖値に悪い」と判断するのではなく、種類や食べ方に目を向けることが重要です。

果糖とブドウ糖の違い

・ブドウ糖:血糖値を直接的に上げやすい

・果糖:血糖値を急激に上げにくいが肝臓で代謝されるため、過剰摂取は中性脂肪の蓄積に影響を及ぼすことがある

・ショ糖:いわゆる砂糖。ブドウ糖と果糖が結合している

果物の糖質を意識する際は、これらの特性を知りながら摂りすぎないように注意しましょう。

糖尿病患者にとっての注意点

糖尿病患者や血糖値が高い方は、果物をまったく食べてはいけないというわけではありません。むしろ、ビタミンやミネラル、食物繊維を補う手段としても大切です。ただし、以下の点を意識して食べる量やタイミングを調整しましょう。

注意点の一覧

- できるだけ食後に少量を取り入れて血糖値の乱高下を防ぐ

- 血糖値コントロールのために医療機関などで相談して適量を決める

- 果汁100%ジュースよりも食物繊維を含んだ生の果物を優先する

- 総エネルギー摂取量や他の食品とのバランスを踏まえる

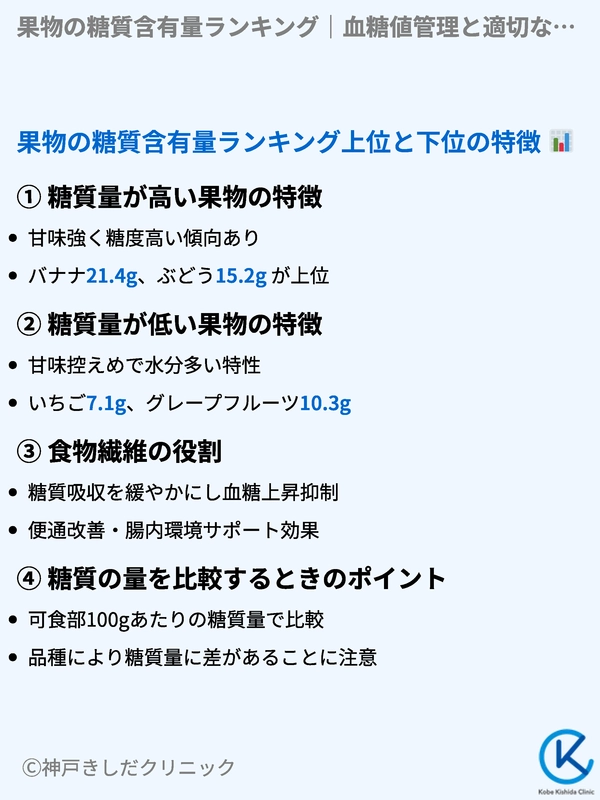

果物の糖質含有量ランキング上位と下位の特徴

果物の糖質量は種類によって大きく変わります。ここでは糖質量が高い果物と低い果物を見比べながら、その特徴を紹介します。

糖質量が高い果物の特徴

糖質量が高めの果物は、甘みを強く感じやすい傾向があります。一般的に糖度の高い果物は糖質量も多い傾向にありますが、水分量や食物繊維の含有量によっても変動があります。甘みだけではなく実際の数値も確認することが、果物の糖質量を把握する上で大切です。

糖質量が低い果物の特徴

糖質量が低い果物は、甘みが控えめで水分が多い場合が多いです。また、食物繊維が多く含まれ、噛むほどに素材本来の風味を楽しめる果物もあります。糖質量が低めの果物を選ぶことで、血糖値が上昇しにくい可能性を期待できます。

食物繊維の役割

食物繊維は糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を抑えます。果物の可食部に含まれる食物繊維の量は、品種や成熟度、調理法などによっても異なります。積極的に食物繊維を摂ることで、便通の改善や腸内環境のサポートにも役立ちます。

糖質の量を比較するときのポイント

糖質を比較するときは、同じ重量あたりの糖質含有量をチェックしましょう。可食部100gあたりの糖質量を知っておくと、摂取目安を決めやすくなります。また、同じ果物でも品種によって糖質量が異なるケースもあるため、あくまで参考値として活用してください。

果物の糖質含有量 (可食部100gあたり)

果物を選ぶ際に参考になるよう、代表的な果物の糖質量を一覧で整理します。

果物別の代表的な糖質量(可食部100gあたり)

| 果物名 | 糖質量 (g) | カロリー (kcal) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| バナナ | 21.4 | 86 | エネルギー補給に便利 |

| ぶどう | 15.2 | 59 | 果糖の割合が高め |

| りんご | 13.1 | 54 | 水分が多く食物繊維を含む |

| みかん | 11.3 | 46 | ビタミンCが豊富 |

| キウイ | 12.5 | 53 | ビタミンCが豊富で食物繊維あり |

| いちご | 7.1 | 32 | 水分が多く比較的糖質量が低め |

| グレープフルーツ | 10.3 | 38 | 酸味が強く、糖質量は中程度 |

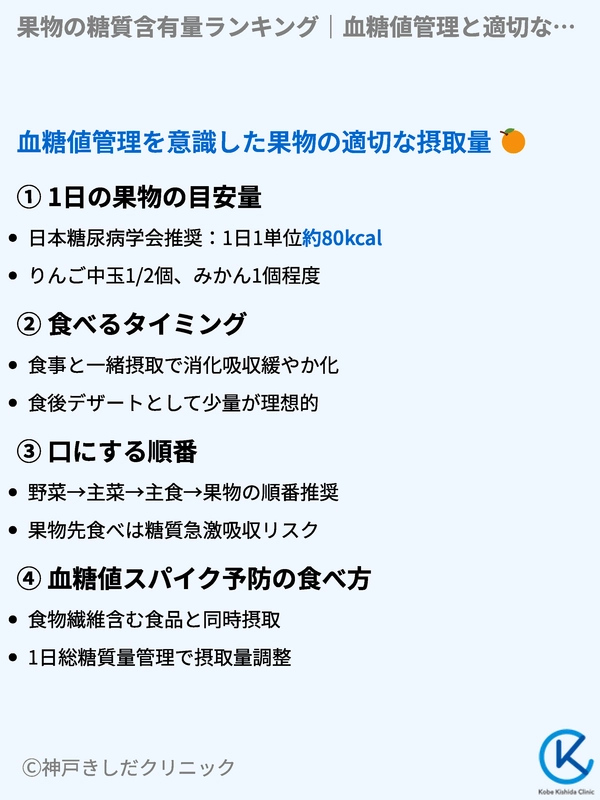

血糖値管理を意識した果物の適切な摂取量

血糖値を管理している方にとって、果物の糖質を意識しながら上手に取り入れるコツは「摂取量とタイミング」です。過剰摂取を避けつつ、栄養をしっかり得るバランスを考えましょう。

1日の果物の目安量

糖尿病や血糖値が高めの方は、1日におよそ果物1~2単位(80~160kcal程度)を目安にするとよいといわれます。果物1単位の量は果物の種類によって異なりますが、りんごなら中玉半分程度、みかんなら1個程度が目安です。

1日の摂取目安量と糖質・カロリーの例

| 果物名 | 目安量 | 糖質量 (g) | カロリー (kcal) |

|---|---|---|---|

| りんご | 中玉の1/2 | 約 13 | 約 50 |

| みかん | 1個 (80g) | 約 9 | 約 36 |

| バナナ | 小さめ1本 | 約 15 | 約 60 |

| いちご | 5~6粒 | 約 7 | 約 32 |

| グレープフルーツ | 1/2個 | 約 9 | 約 34 |

食べるタイミング

果物は食事と一緒に摂ると、他の食材と混ざって消化・吸収が緩やかになります。とくに主食や主菜だけを先に食べ、果物を後に回すと血糖値の急上昇を多少抑えられる可能性があります。食後のデザートとして少量を楽しむ形でもいいでしょう。

口にする順番

食事における順番を気にすることで、血糖値の変動を抑えやすくなります。たとえば、以下のような順番がよく知られています。

- 野菜やきのこ、海藻類

- 主菜(タンパク質の多いおかず)

- 主食(ごはん、パン、麺など)

- 果物

果物を先に食べてしまうと、糖質が急激に吸収されやすい場合があります。少し工夫するだけでも、血糖値コントロールに寄与します。

血糖値スパイク予防の食べ方

果物の糖質を抑えながら血糖値スパイクを予防するためには、以下のようなポイントが役立ちます。

- 食物繊維を含む食品と一緒に摂る

- 同じ果物をたくさん食べず、種類を分ける

- 間食として食べる場合は量をしっかり計測する

- 血糖値が気になる方は1日の総糖質量を管理しながら果物を取り入れる

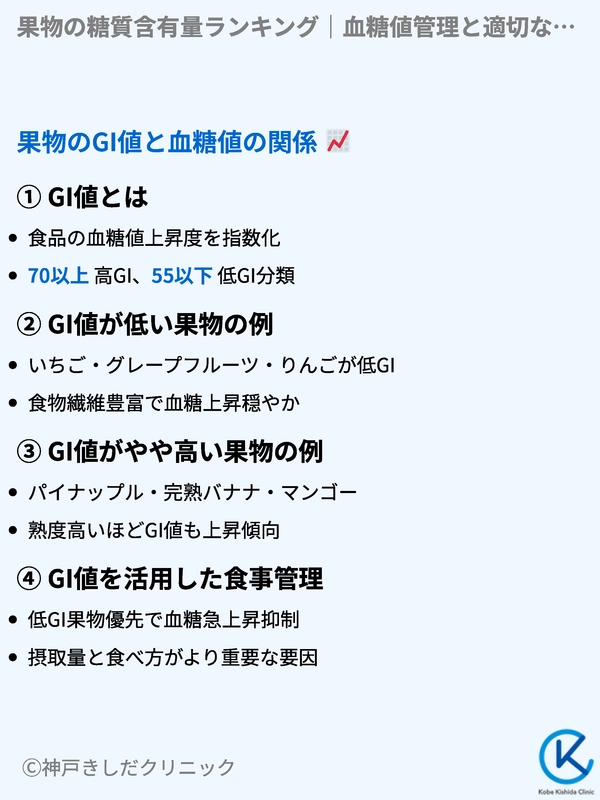

果物のGI値と血糖値の関係

果物を選ぶ際、GI値(グリセミック・インデックス)を基準にする考え方もあります。GI値が高い食品は血糖値が急上昇しやすく、低い食品は血糖値の上昇をゆるやかにしやすい特性があります。

GI値とは

GI値は、食品がどの程度血糖値を上昇させるかを指数化したものです。ブドウ糖を100として相対的に数値化しており、高GI食品は70以上、中GI食品は56~69、低GI食品は55以下と分類されます。

GI値が低い果物の例

・いちご

・グレープフルーツ

・さくらんぼ

・りんご(品種によって前後あり)

これらは一般的にGI値が55以下か、あるいは中程度であることが多いです。甘みが強すぎない果物や食物繊維が豊富なものは低GIになる傾向があります。

GI値が高い果物の例

・パイナップル

・完熟バナナ

・マンゴー

・熟した柿

熟度が高い果物は糖分が多くなり、GI値も上がりやすくなります。血糖値管理を意識するなら、食べる量とタイミングを調整すると安心です。

果物のGI値比較

| 果物名 | GI値の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| いちご | 約40~45 | 水分が多い、食物繊維も適度に含む |

| りんご | 約35~45 | 品種や熟度で変動 |

| バナナ(熟) | 約50~60 | 熟すほど甘みが増える |

| パイナップル | 約65 | 甘みが強くGI値やや高め |

| マンゴー | 約50~60 | 糖度が高い完熟品は注意 |

GI値を活用した食事管理

GI値が低い果物を優先すると血糖値の急上昇を抑えやすくなります。ただし、GI値はあくまで目安であり、食べる量や食べ方が重要です。果物だけに偏ると他の栄養が不足しやすいので、バランスを考えながら食事全体のカロリーや栄養素を調整することが大切です。

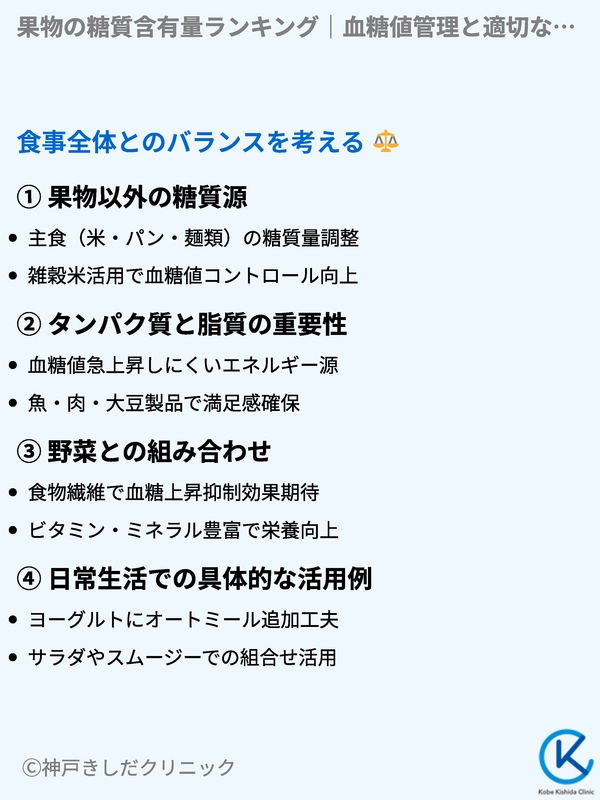

食事全体とのバランスを考える

果物の糖質量ばかり気にしていても、他の栄養素が不足してしまうと健康的な食生活から離れてしまいます。タンパク質や脂質、食物繊維、ビタミン・ミネラルなどを総合的に摂ることを心がけましょう。

果物以外の糖質源

主食であるごはんやパン、麺類にも糖質が多く含まれます。果物の糖質ばかりが気になる場合でも、主食の量を控えめにする、食物繊維が多い雑穀米を活用するなどの対策も組み合わせると血糖値コントロールがしやすくなります。

タンパク質と脂質の重要性

血糖値を上昇させる主な要因は糖質ですが、タンパク質や脂質は血糖値を急激に上げにくいエネルギー源です。魚や肉、大豆製品などをしっかり取り入れ、満足感を得ながら果物の摂取量を調整すると良いでしょう。また、良質な脂質(オリーブオイル、アボカド、ナッツ類など)は心血管疾患のリスク低減にも役立ちます。

野菜との組み合わせ

野菜も食物繊維を多く含むため、果物と一緒に摂ることで血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。野菜はビタミンやミネラルも豊富なため、果物を含めた全体の栄養バランスを向上させる要素として注目されています。

日常生活での具体的な活用例

果物と野菜を組み合わせる食べ方として、サラダやスムージーなどの選択肢があります。ヨーグルトに果物を加える際も、食物繊維を意識してオートミールやきなこを加えてみるなど、血糖値管理につながる工夫ができます。

食事バランス例

| 食材 | 分類 | 具体例 |

|---|---|---|

| 炭水化物(主食) | 糖質 | 雑穀米、全粒粉パンなど |

| タンパク質(主菜) | 肉・魚・卵・豆 | 鶏むね肉、鮭、豆腐など |

| 野菜・きのこ・海藻 | ビタミン・ミネラル・食物繊維 | ブロッコリー、きのこ類、わかめなど |

| 果物(副菜やデザート) | 糖質 | りんご、いちご、キウイなど |

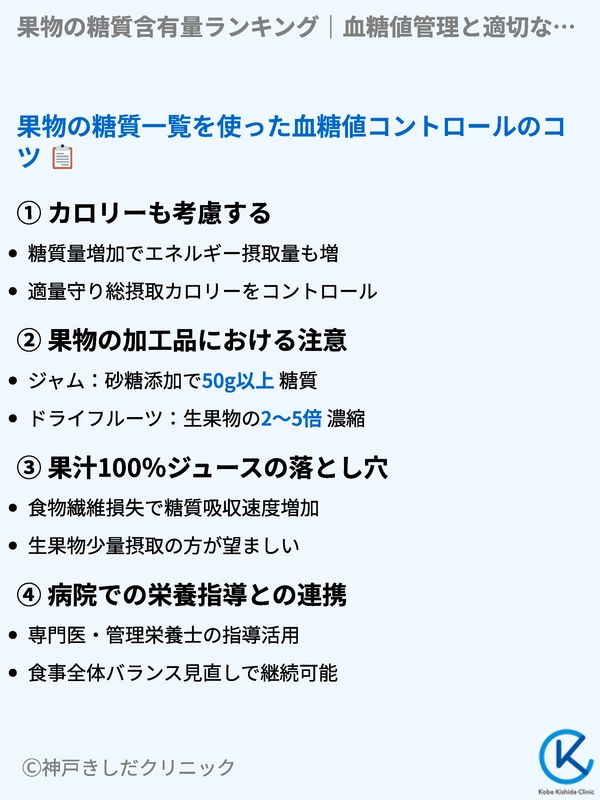

果物の糖質一覧を使った血糖値コントロールのコツ

果物の糖質一覧を把握しておくと、おおよその糖質量が分かるため、血糖値コントロールがしやすくなります。カロリーだけでなく糖質の質や量を総合的に考えましょう。

カロリーも考慮する

果物の糖質ばかりに目を奪われると、カロリーの過剰摂取を見落としがちです。果物は基本的に低脂質ですが、量を食べすぎると糖質量が増え、エネルギー摂取量も増加します。適量を守り、全体の摂取カロリーをコントロールしてください。

果物の加工品における注意

ジャムや缶詰、ドライフルーツなどの加工品は、生の果物よりも糖質量が多くなるケースがあります。砂糖やシロップが添加されているものは特に注意しましょう。

果物の加工品と糖質量

| 加工品 | 特徴 | 糖質量 (可食部100gあたり) |

|---|---|---|

| ジャム | 砂糖が多く添加されることが多い | 50g以上(製品により変動) |

| ドライフルーツ | 水分が少なく濃縮されている | 果物の2~5倍 |

| シロップ漬け | シロップに糖分が含まれる | 生の果物の2倍以上 |

| フルーツ缶 | 加糖タイプの場合は要注意 | 製品ごとに大きく変動 |

果汁100%ジュースの落とし穴

果汁100%のジュースは健康的なイメージを持たれやすいですが、食物繊維が損なわれている場合が多く、糖質の吸収スピードが速まる傾向があります。血糖値を意識している方は、生の果物を少量取るほうが望ましいことが多いです。

病院での栄養指導との連携

糖質制限や血糖値管理で行き詰まる場合は、専門医や管理栄養士の指導を受けることをおすすめします。果物を含めた食事全体のバランスを見直すことで、長期的に無理なく食習慣を続けられるようになります。

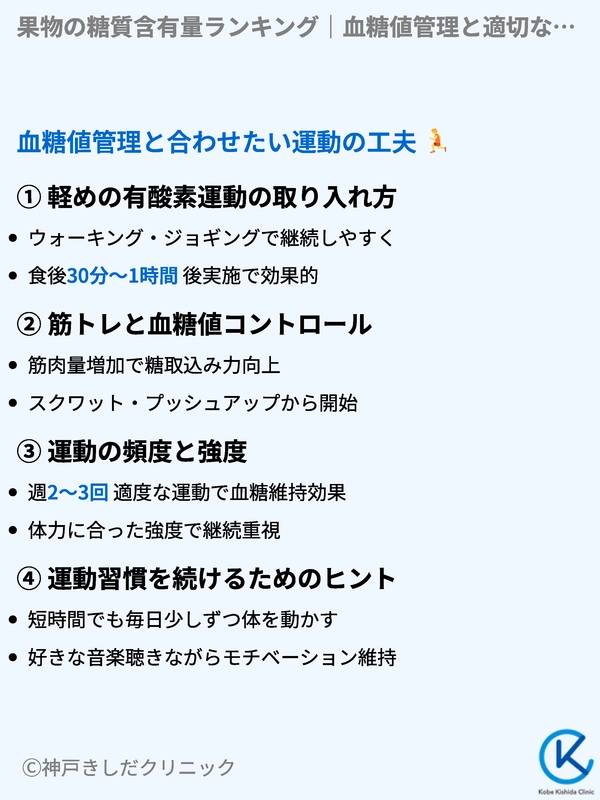

血糖値管理と合わせたい運動の工夫

食事だけでなく、適度な運動を組み合わせると血糖値コントロールの効果が高まります。果物を楽しみつつエネルギーを消費し、健康的な生活を送るための運動を上手に選びましょう。

軽めの有酸素運動の取り入れ方

ウォーキングや軽いジョギング、水中運動などの有酸素運動は継続しやすく、血糖値のコントロールに効果的といわれます。食後30分~1時間後を目安に行うと、血糖値の急上昇を緩やかにする助けとなります。

筋トレと血糖値コントロール

筋トレも血糖値管理に役立ちます。筋肉量が増えると糖を取り込む力が高まり、インスリンの働きが改善する可能性があります。スクワットやプッシュアップなど自重トレーニングから始めて、徐々に負荷を上げていくとよいでしょう。

運動の頻度と強度

週に2~3回の適度な運動を継続するだけでも、体内のエネルギー消費量が増えて血糖値の維持にプラスになります。激しすぎる運動を急に行うとケガや体調不良のリスクがあるため、自分の体力に合った強度で続けてください。

運動習慣を続けるためのヒント

・短時間でも構わないので、毎日少しずつ体を動かす

・好きな音楽を聴きながらウォーキング

・誰かと一緒に取り組んでモチベーションを保つ

・無理せず継続可能な方法を模索する

運動の種類と血糖値管理の目安

| 運動名 | 種類 | 目安時間/回数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ウォーキング | 有酸素運動 | 30分~45分 | 隙間時間に行いやすく継続もしやすい |

| ジョギング | 有酸素運動 | 20分~30分 | 心肺機能向上に役立つ |

| スクワット | 筋トレ | 10回×2~3セット | 下半身の大筋群を効率よく鍛えられる |

| 腕立て伏せ | 筋トレ | 10回×2~3セット | 自重で上半身の筋力アップにアプローチ |

| ヨガ・ストレッチ | 柔軟運動 | 15分~20分 | 血行促進やリラクゼーションに貢献 |

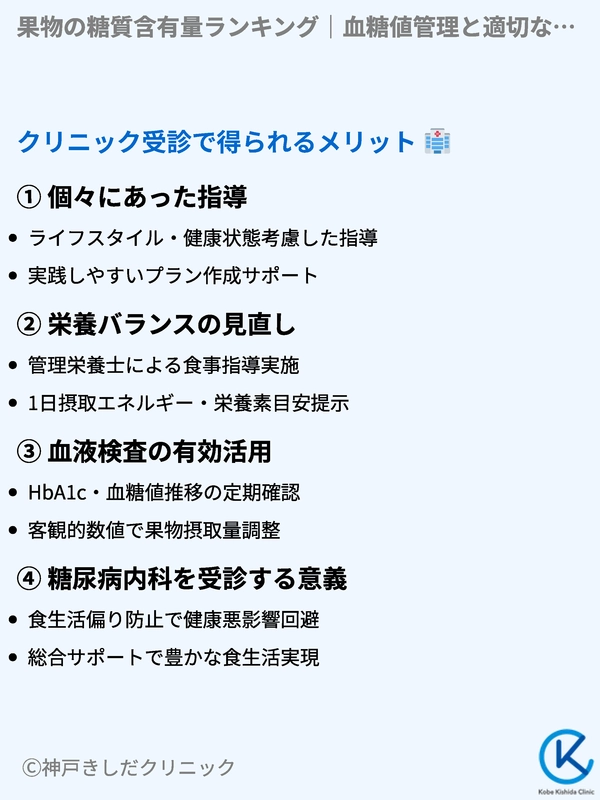

クリニック受診で得られるメリット

果物の糖質や血糖値管理を自身で続けるのは大変と感じることもあるでしょう。医療機関での受診や専門スタッフのアドバイスを受けることで、より安心かつ効率的に目標達成をめざせます。

個々にあった指導

糖尿病内科では、個々のライフスタイルや健康状態に合わせた血糖値コントロールのアドバイスを行っています。普段の食事、運動、仕事や家事のスケジュールなどを考慮して指導を受けると、より実践しやすいプランを作ることができます。

栄養バランスの見直し

管理栄養士による食事指導では、果物の糖質だけでなく主食や主菜、副菜のバランスについても見直しが可能です。1日の摂取エネルギーや栄養素の目安を提示してくれるので、自分の状況に合わせやすくなります。

血液検査の有効活用

定期的に血液検査を行うことで、ヘモグロビンA1cや血糖値の推移を確認できます。これらの検査結果を基に、医師や管理栄養士は食生活のアドバイスを行います。果物の摂取量が適切かどうかを客観的な数値で見ながら軌道修正を行うと、より安定したコントロールが期待できます。

クリニックで得られる具体的サポート

| サポート内容 | 具体例 | メリット |

|---|---|---|

| 食事指導 | 栄養バランス、糖質摂取の調整 | 専門家の視点で客観的なアドバイス |

| 運動指導 | 運動習慣の提案、負荷や頻度の調整 | 怪我のリスクを下げて効率的に運動 |

| 血糖値モニタリング | 定期的な血液検査、血糖測定アドバイス | トラブルの早期発見に役立つ |

| インスリンや薬物療法 | 必要に応じた薬の処方、使用方法の相談 | 血糖値の急上昇を抑え安定化に貢献 |

| 生活習慣全般の見直し | ストレス管理、睡眠指導 | 総合的な健康維持につながる |

糖尿病内科を受診する意義

果物の糖質を気にしすぎて食生活が偏ってしまうと、かえって健康に悪影響が及ぶリスクがあります。医療機関で総合的にサポートを受けることで、適切な範囲で果物を楽しみながら血糖値管理を行い、豊かな食生活を送ることが可能になります。

以上