果物の甘み成分として知られる果糖は血糖値との関わりが注目される糖質の一種です。

糖尿病患者さんの食事を考えるうえで砂糖と比べて血糖値を急上昇させにくい面があるといわれていますが、実際のところはどうなのでしょうか。

果糖の特徴や摂取の仕方を理解して糖尿病治療の一助としたいと考える方は少なくありません。

ここでは果糖の代謝や血糖値への影響、糖尿病患者が注意したいポイントを幅広く解説します。

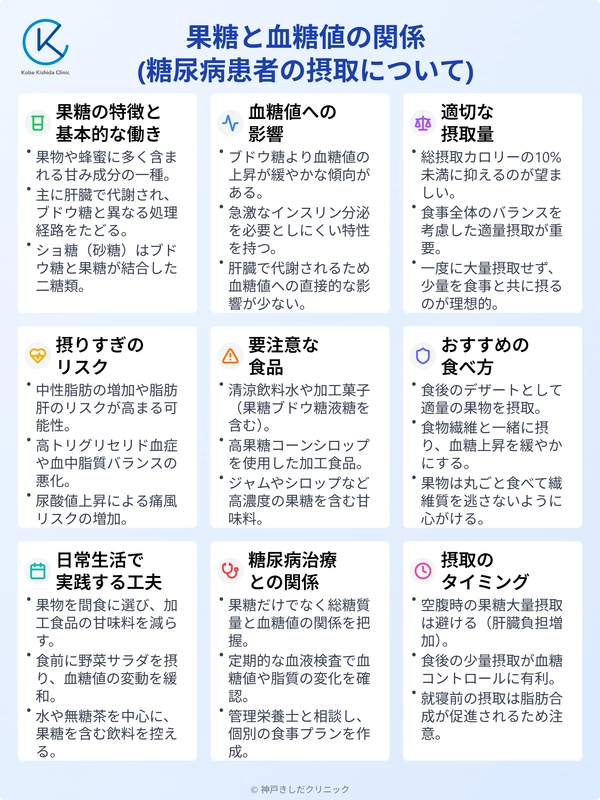

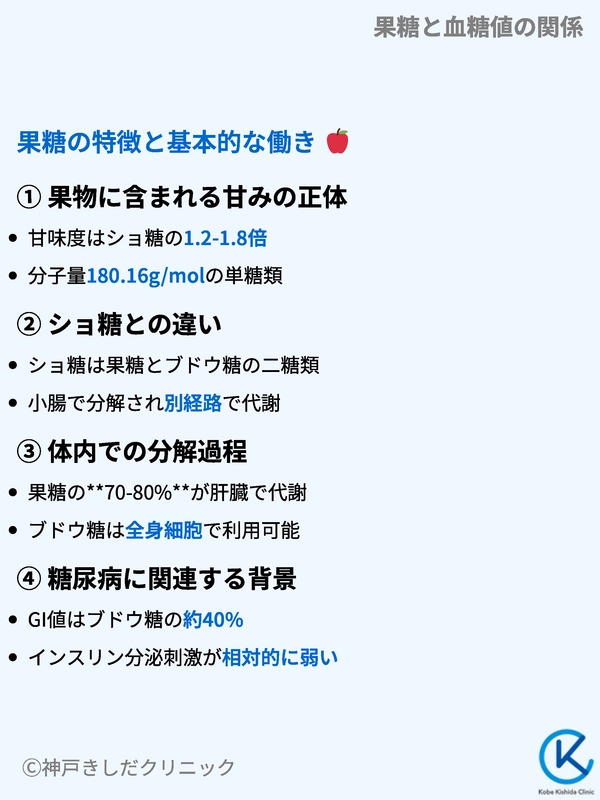

果糖の特徴と基本的な働き

果糖は一般的な砂糖(ショ糖)と比べて甘みを強く感じやすい性質を持つ糖質です。

果物や蜂蜜などに多く含まれ、口に含むと早めに甘みを感じる特徴があります。

ここでは果糖の基礎知識と体内での働きを解説します。

果物に含まれる甘みの正体

果物に豊富に含まれる甘みの正体はブドウ糖やショ糖に加えて果糖です。甘みが強い果物ほど果糖量が高いケースが多いといわれます。

果糖を摂取すると血糖値にどう影響するのか気になる方も多いですが、果糖は肝臓で代謝されるという特徴を持ちます。

一般的にブドウ糖よりも血糖値の上昇につながりにくいと考える専門家もいます。

とはいえ、適量であれば血糖値を急激に上げにくい面がある一方で、過剰摂取はさまざまなリスクを招く可能性があります。

ショ糖との違い

ショ糖はいわゆる砂糖の主成分であり、ブドウ糖と果糖が結合した二糖類です。

ショ糖を摂ると小腸で酵素が働き、ブドウ糖と果糖に分解されます。

このとき分離したブドウ糖は体内で素早く血糖値を上昇させる性質を持ちます。

一方、果糖は肝臓での代謝を経てエネルギー源として利用されやすいといわれます。

しかし、肝臓で代謝しきれないほど大量に摂ると中性脂肪に変化しやすく、脂肪肝などのリスクが高まる点は見落とせません。

体内での分解過程

ブドウ糖は小腸から血流へ直接吸収され、血糖値を上げやすい特徴があります。

果糖は主に門脈を通って肝臓へ運ばれ、そこで代謝が進む仕組みです。

肝臓は身体のエネルギーを管理する重要な臓器であり、果糖が過剰になれば脂肪合成が促進されて中性脂肪やLDLコレステロールの増加につながります。

適量であればエネルギー源として活用できますが、無制限に摂ると健康を損なうリスクが高まるため注意が必要です。

糖尿病に関連する背景

糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態であり、インスリン分泌やインスリン抵抗性の問題が深く関与します。

血糖値を管理するうえで糖質の種類や摂取量が大切です。

果糖がブドウ糖ほど血糖値を急上昇させにくい性質を持つため、一時的に血糖コントロールに活用できると考える方もいます。

しかし果糖を大量に摂り続けると中性脂肪の蓄積を招きやすく、心血管系疾患や脂肪肝といったリスクを高める恐れがあるため、慎重に検討することが重要です。

果糖やブドウ糖、ショ糖などの比較

| 糖質の種類 | 主な供給源 | 血糖値への影響 | 代謝の場 | 過剰摂取時の懸念 |

|---|---|---|---|---|

| 果糖 | 果物、蜂蜜など | やや上昇しにくいとされる | 肝臓 | 脂肪合成の促進、中性脂肪増加 |

| ブドウ糖 | 白米、パンなど | 上昇しやすい | 体全体の細胞 | 血糖値急上昇やインスリン負荷の増加 |

| ショ糖 | 砂糖 | 上昇しやすい | 小腸(分解後に) | 体脂肪増加や血糖コントロールの乱れ |

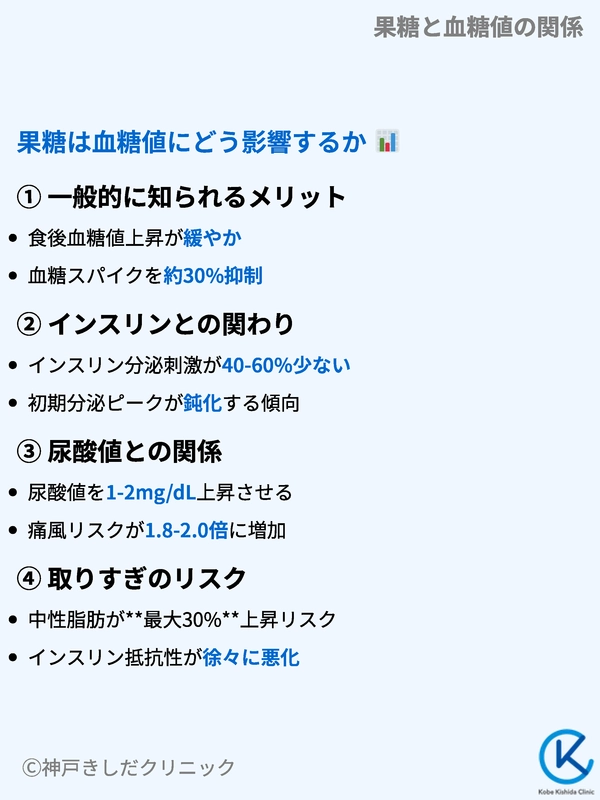

果糖は血糖値にどう影響するか

果糖の特徴と体内での代謝を踏まえると血糖値への影響はブドウ糖やショ糖とは少し異なります。

ここでは果糖と血糖値の関連を掘り下げて糖尿病治療や健康管理に生かすヒントを探ります。

一般的に知られるメリット

果糖はブドウ糖と比べて摂取後の血糖値上昇が緩やかだと感じる方が多いといわれます。

インスリンの急激な追加分泌が必要になりにくい面があるため、糖尿病患者であっても「果糖ならば安心できるのではないか」と期待を寄せる人もいます。

実際、果物から適量の果糖を摂る分には食事全体のバランスを高めるうえで悪くないと考える専門家も存在します。

インスリンとの関わり

ブドウ糖を摂取すると膵臓のβ細胞がインスリンを分泌し、血糖値をコントロールします。

果糖は血液中のブドウ糖レベルを大幅に引き上げるわけではないため、急激なインスリン分泌を必要としにくいという意見があります。

しかし、肝臓で代謝される過程を経るため、過剰になると中性脂肪を増やします。

結果としてインスリン抵抗性を高める懸念もあるため摂り方を間違えると逆にリスクが増す可能性がある点を忘れないようにしましょう。

尿酸値との関係

果糖代謝は尿酸の生成を促進しやすいという指摘があります。

果糖を肝臓で分解するときプリン体の代謝とも関係し、結果的に尿酸値が上昇しやすい傾向になるといわれています。

高尿酸血症や痛風のリスクを高める要因となるため、糖尿病だけでなく尿酸値が気になる方も果糖の過剰摂取には注意が必要です。

取りすぎのリスク

果糖は血糖値を緩やかに上げる可能性があるものの、使い方を誤ると健康を損ねやすい糖質でもあります。

特に清涼飲料水や加工菓子などに含まれる果糖は大量に摂りやすく、体内で中性脂肪を増やして血中脂質バランスを乱す要因になりえます。

適度に食事に取り入れればメリットを生かせる半面、単純に「ブドウ糖より安心」と思い込んで果糖を大量にとると逆効果となるリスクが高いです。

果糖の過剰摂取による可能性のある問題

- 中性脂肪の増加(脂肪肝の一因)

- 尿酸値の上昇(痛風リスクの増加)

- 血中脂質のバランス悪化(高トリグリセリド血症など)

- インスリン抵抗性の上昇

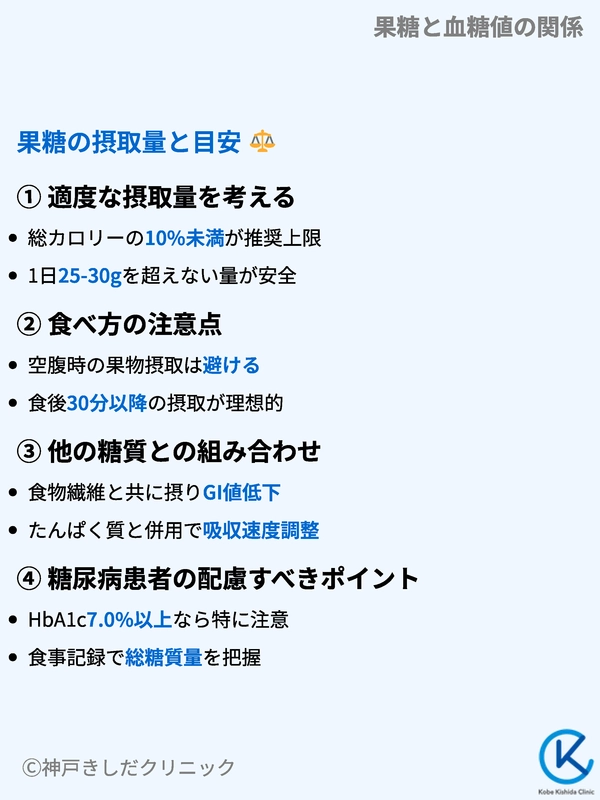

果糖の摂取量と目安

果糖は糖質の一つである以上、摂取量の管理が肝心です。

糖尿病患者が果糖をどの程度取り入れればよいのか、日常生活のなかでどのような注意を行えばよいのかを考えてみます。

適度な摂取量を考える

糖尿病患者に限らず、1日の摂取カロリーと糖質バランスは健康管理において重要です。

果糖も含めて糖質を完全に排除する必要はありませんが、医師や管理栄養士の指導に基づいて食事全体をチェックすると安心です。

果糖は果物や蜂蜜だけでなく、加工食品や飲料などに多く含まれる場合があるため、トータルの摂取量を把握すると良いでしょう。

食べ方の注意点

果物の果糖を摂取する場合、空腹時に大量に一気に食べると肝臓に負荷がかかりやすく中性脂肪を増やす原因になります。

少量を食事の合間に取り入れる、あるいは食物繊維と一緒に摂るなど血糖値の急上昇を抑えつつ肝臓への過度な負担を回避する工夫が大切です。

特にジュースやシロップなどは果糖を多く含み、さらに繊維質が取り除かれているため注意が必要です。

他の糖質との組み合わせ

果糖だけでなくブドウ糖やショ糖、あるいは多糖類などの総合的な摂取状況を把握することが大切です。

食事全体のカロリーや糖質をチェックしながら果糖を適度に組み合わせることで体への負担を軽減できます。

食物繊維や良質なたんぱく質を同時に摂ると血糖値コントロールにも役立つと考えられます。

糖尿病患者の配慮すべきポイント

糖尿病患者の場合、果糖を選ぶからといって無制限に食べても血糖コントロールが改善するわけではありません。

肝臓での代謝の仕組みを理解して過剰摂取による脂肪肝や高トリグリセリド血症などのリスクにも気を配る必要があります。

主治医や管理栄養士に相談しながら日々の血糖値や体重、血中脂質などの変動をモニタリングしていきましょう。

一般的な糖尿病患者の果糖摂取の目安

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 摂取量の目安 | 1日あたり果糖由来のエネルギーを総摂取カロリーの10%未満に抑える |

| 推奨される食品例 | 果物(繊維を含むもの)、野菜スムージーなど |

| 避けたい食品例 | 果糖ブドウ糖液糖入りの清涼飲料水、甘味料が多い加工菓子 |

| 相談先 | 糖尿病内科、管理栄養士 |

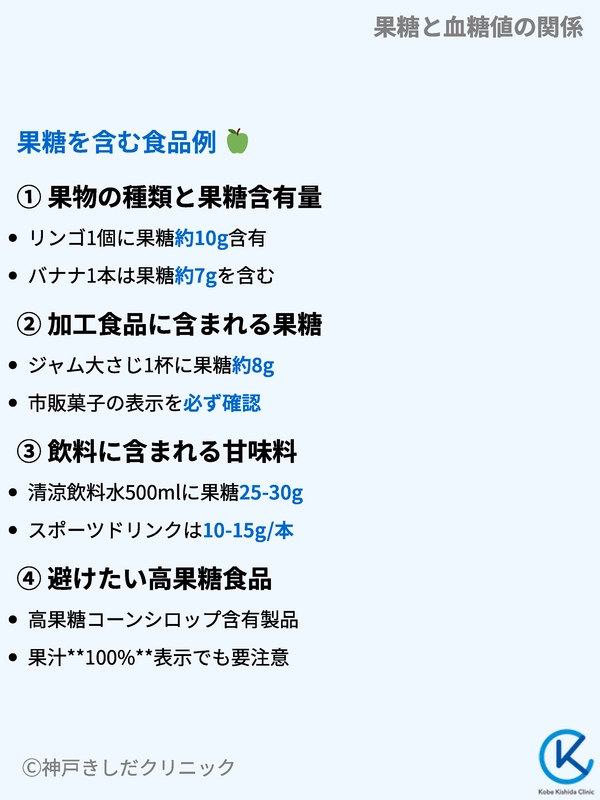

果糖を含む食品例

果糖は自然由来のものから加工食品まで幅広く存在します。

どのような食品に多く含まれるのかを知っておくと過剰摂取を防ぐうえで役立ちます。

果物の種類と果糖含有量

果物には果糖が多いものからブドウ糖が多いものまで種類によって含有量の違いがあります。

ぶどうやりんごは果糖を多く含みやすいといわれ、柑橘類には酸味とともに適度な量の果糖が含まれます。

果糖が多めの果物でも繊維質やビタミン、ミネラルを同時に摂取できるメリットがあります。

果物別の主な糖質組成比較

| 果物名 | 主な糖質の傾向 | 甘さの強度 | 繊維質の特徴 |

|---|---|---|---|

| ぶどう | 果糖がやや多め | 強い | 種や皮に繊維が多い |

| りんご | 果糖・ブドウ糖 | 中程度 | 皮付近に繊維が集中 |

| バナナ | ブドウ糖が多め | 中程度 | でんぷんも含む |

| オレンジ | 果糖・ブドウ糖 | 程度による | 果肉・薄皮に食物繊維 |

加工食品に含まれる果糖

ジャムやシロップなどは果糖を高濃度で含む場合があります。

特に市販の菓子類やドレッシングには果糖ブドウ糖液糖が加えられることが多く、砂糖よりも甘みを強く感じる分、つい摂取量が増えやすい点に注意しましょう。

食品ラベルを確認して果糖や果糖ブドウ糖液糖がどのくらい含まれているのかを意識するだけでも過剰摂取を防ぐ手がかりになります。

飲料に含まれる甘味料

スポーツドリンクや炭酸飲料などにも糖質として果糖が使われている商品が少なくありません。

清涼飲料水を多量に飲む習慣がある方は果糖や果糖ブドウ糖液糖の摂りすぎで血中脂質のバランスを崩す危険があります。

のどが渇いたときに水や無糖の茶を選ぶなど日常的な飲料習慣を見直すことが大切です。

避けたい高果糖食品

果物の果糖とは異なり、加工段階で果糖が高濃度に含まれる甘味料や清涼飲料水はやはり摂りすぎのリスクが高いです。

糖尿病の方が短時間で大量に摂ると中性脂肪や尿酸値が上昇しやすくなり、病状の悪化につながる可能性があります。

高果糖コーンシロップを多用した食品を頻繁に口にしている方は食生活の改善を検討するとよいでしょう。

買い物や食事の際に気をつけたい点

- 原材料表示で「果糖ブドウ糖液糖」や「高果糖コーンシロップ」をチェック

- 清涼飲料水や甘い缶コーヒーの選択を控える

- ジャムやシロップの使用量を確認する

- コンビニスイーツや加工菓子の甘味料にも注意を払う

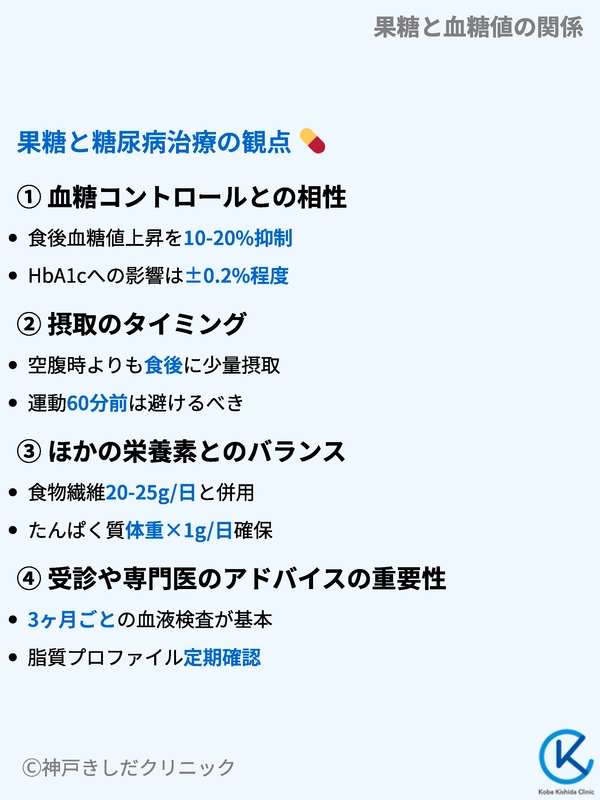

果糖と糖尿病治療の観点

糖尿病の方にとって食事療法は治療の大切な柱の1つです。

果糖をうまく活用することで血糖値の管理に好影響を期待する声もある一方、摂り方次第では別の問題を引き起こしやすくなります。

ここでは糖尿病治療の観点から果糖の位置づけを見ていきます。

血糖コントロールとの相性

果糖は血糖値を比較的緩やかに上げる側面があり、甘みを求める方にとってはブドウ糖よりも使いやすい場合があるとされています。

食後血糖値の急激な上昇を抑えたい人が甘みを果糖で置き換えるケースもあります。

ただし、トータルの糖質摂取量が増えれば血糖コントロールに悪影響が出るため、置き換えによる安心感で摂取量が増えすぎないように注意が必要です。

摂取のタイミング

果糖の効果を考えると血糖値コントロールの補助的な役割を果たしやすいタイミングで取り入れることが考えられます。

例えば食後のデザートとして少量の果物を食べることで満足感を得る方法があります。

ただし、運動前に果糖を大量に摂ると肝臓への負荷が大きくなるおそれがありますし、就寝直前に摂ると脂肪合成が促進される傾向が高まるため食べる時間帯にも配慮が必要です。

ほかの栄養素とのバランス

果糖だけに注目すると、他の栄養素のバランスを乱す可能性があります。

糖尿病の食事療法では全体のエネルギー量やたんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルなどを総合的に見ながら献立を組み立てる必要があります。

果糖を主に含む食品である果物はビタミンや食物繊維も含むため、食後の適度な量であれば血糖コントロールや生活の質向上につながることも期待できます。

受診や専門医のアドバイスの重要性

果糖をどの程度まで許容できるかは、個人の糖尿病の程度や合併症の有無、血液検査データなどで大きく変わります。

自己判断だけで食事療法を行うと思いもよらない合併症を招くかもしれません。

糖尿病内科に定期的に通院し、血糖値やHbA1c、血中脂質の変化を把握しながら、果糖やその他の糖質との向き合い方を調整することが大切です。

医療機関などで確認したい要点

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 血液検査の定期的な実施 | 血糖値、HbA1c、脂質プロフィール、尿酸などを確認しながら調整する |

| 食事指導の重要性 | 管理栄養士などと連携し、食事全体の栄養バランスを考慮する |

| 適度な量の考え方 | 置き換えによる安心感で果糖の摂取量が増えすぎないようにする |

| 個別の病状や体質の差 | インスリン抵抗性や脂肪肝の有無など個人差が大きい |

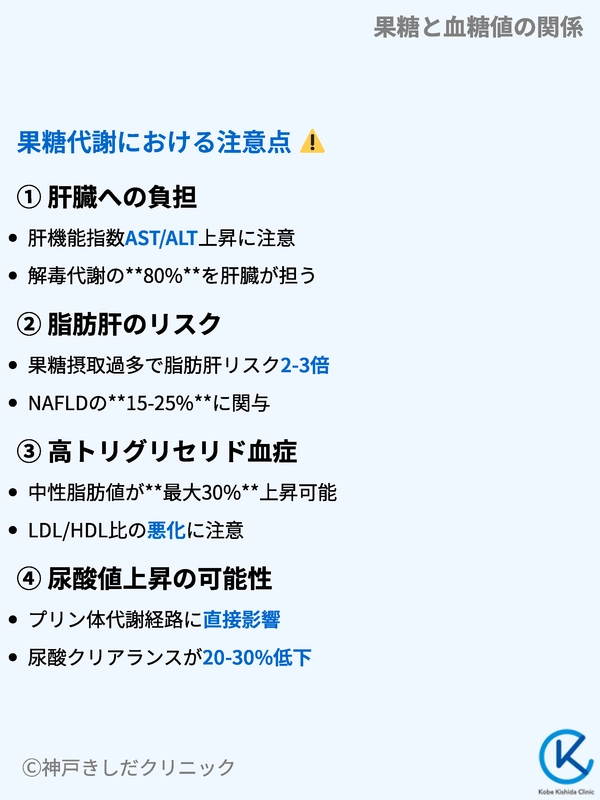

果糖代謝における注意点

肝臓で代謝される果糖には特有の負担がかかる可能性があります。

糖尿病の人はもちろん、健康な人でも果糖の過剰摂取はさまざまなリスクを高めるかもしれません。

肝臓への負担

果糖はブドウ糖よりも肝臓を介する代謝がメインであるため肝機能に問題を抱える方には注意が必要です。

健康診断などで肝機能の数値に異常がある時は果糖を含む甘味料の多量摂取を避けるよう医師に相談すると安心です。

脂肪肝のリスク

果糖を頻繁にとりすぎると、肝臓での中性脂肪合成が進みやすくなるといわれます。

いわゆる非アルコール性脂肪肝(NAFLD)や非アルコール性脂肪肝炎(NASH)などを引き起こす要因の1つとして、過剰な果糖が疑われる場合があります。

脂肪肝が悪化すると肝機能障害のみならず、糖尿病のコントロールもさらに難しくなる可能性があるため気をつけましょう。

高トリグリセリド血症

果糖を代謝するときに中性脂肪が生成されやすいため、血液中のトリグリセリド濃度が上がりやすくなることがあります。

血液がドロドロの状態になると動脈硬化の進行を早め、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める恐れがあります。

糖尿病を患っていなくても、この点は見逃せません。

尿酸値上昇の可能性

果糖の過剰摂取と尿酸値の上昇には深い関係があります。

肝臓で果糖を分解するとプリン体の生成が活発になり、尿酸が増えやすいと考えられています。

痛風や腎機能障害などの原因となることもあるため果糖を多量に摂る習慣がある方は注意が必要です。

飲食習慣を見直すときに考慮したい点

- 肝臓への過度な負担(肝機能障害の悪化)

- 中性脂肪増加による脂肪肝リスクの上昇

- トリグリセリド値の上昇(動脈硬化のリスク増大)

- 尿酸値の上昇(痛風のリスク増加)

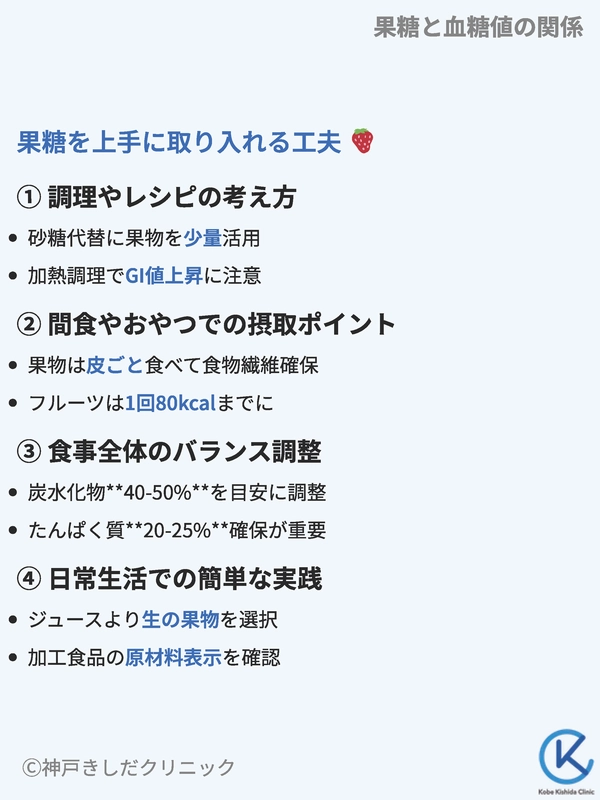

果糖を上手に取り入れる工夫

果糖を「まったく摂らない」選択肢ではせっかくの食事の楽しみや栄養バランスに偏りが生じる可能性があります。

果糖の特性を理解したうえで、日常生活に上手に取り入れる方法を考えてみましょう。

調理やレシピの考え方

調味料として砂糖を使う際に果物を用いた甘みを少量追加して甘さを補う方法があります。

果物のもつ食物繊維やビタミン、ミネラルも同時に摂取できるので白砂糖を大量に使うよりは栄養的にメリットがあるかもしれません。

ただし、ジュースにしてしまうと繊維が減るため可能な範囲で生の状態か繊維を残した調理法を選ぶと良いでしょう。

間食やおやつでの摂取ポイント

日頃から甘いものが好きな方は果糖含有の菓子や飲み物を選ぶより、果物を少量食べるほうが血糖値や健康面でのリスクを抑えやすいかもしれません。

果物に含まれるその他の栄養素を同時に摂れるメリットがあります。

ただし、果物そのものにも果糖がある程度含まれるため食べ過ぎると肝臓への負担が大きくなる点に注意が必要です。

間食におすすめの果物と量の目安

| 果物の種類 | 1回の目安量 | 補足 |

|---|---|---|

| りんご | 1/4個ほど | 繊維質を含む皮付近をできるだけ残すと良い |

| キウイフルーツ | 1個 | ビタミンCや食物繊維が豊富で適度な甘み |

| ベリー類 | 1握り程度(約70g) | 糖質が比較的低めで抗酸化物質も多いと言われる |

| みかん | 1個 | ビタミンCも摂取でき食後のデザートにも向いている |

食事全体のバランス調整

果糖だけに限らず、血糖値をコントロールしたい場合は総エネルギー量と糖質量、そして脂質やたんぱく質のバランスを考えることが重要です。

主食、主菜、副菜をバランスよく組み合わせ、果物をデザートとして少量加えることで飽きのこない食生活を送る工夫をしましょう。

繊維質を多く含む野菜を食前に摂ることで血糖値の急上昇を抑える工夫も考えられます。

日常生活での簡単な実践

果糖を含む果物を摂りつつも、清涼飲料水やスナック菓子などによる追加的な糖質を控えることがカギです。野菜やたんぱく源との組み合わせを意識し、間食を果物に置き換えるなど、日常的にできる改善が続きやすさを生むでしょう。

食事の質を高めるための具体例

- 食前に野菜サラダを摂り、血糖値の急激な変化を緩和

- デザートにフルーツを少量、砂糖を使ったお菓子を減らす

- 加工食品よりも生の果物を選び食物繊維を逃がさないようにする

- 飲み物は基本的に水やお茶をメインにし、果糖飲料を控える

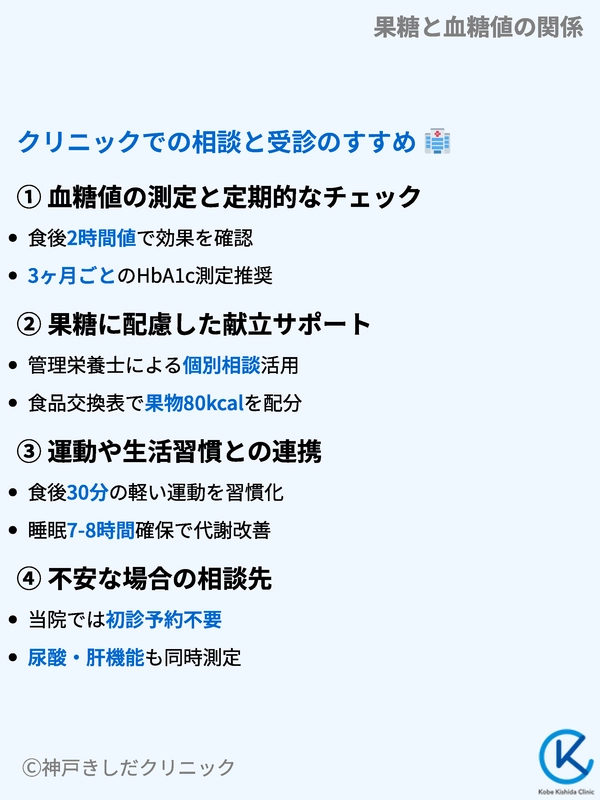

クリニックでの相談と受診のすすめ

果糖との付き合い方で迷う時はかかりつけの糖尿病内科や管理栄養士などに相談すると良いでしょう。

健康診断や定期的な検査結果に応じて、より具体的なアドバイスが得られます。

血糖値の測定と定期的なチェック

糖尿病患者は日々の血糖値の変動やHbA1cを追いながら治療方針を調整します。

果糖を含む食品をどのタイミングで、どれくらいの量を摂取するかによって血糖値の動きが大きく変わることもあります。

継続的に測定を行い、自分の体がどのように反応しているかを把握することが大切です。

果糖に配慮した献立サポート

糖尿病内科では食事療法の一環として管理栄養士と連携しながら献立を考える場合があります。

果物の種類や摂取量、加工食品とのバランス、他の栄養素の取り方などを総合的に検討し、無理なく続けられる方法を探していくことがポイントです。

外食が多い方でもメニューの選び方や注文の仕方を工夫すれば果糖を過剰に摂らずにすむ可能性があります。

クリニック受診時に相談をスムーズに進めるための項目

| チェック内容 | 具体例 |

|---|---|

| 血液検査の結果 | 空腹時血糖、HbA1c、脂質プロフィール、尿酸など |

| 食事内容の記録 | 1週間ほどの食事記録をつけて持参する |

| 運動習慣の確認 | ウォーキングや筋トレなどの実践状況 |

| 気になる症状の有無 | 体重増加、疲労感、むくみ、倦怠感など |

運動や生活習慣との連携

食事だけでなく適度な運動や十分な睡眠も糖尿病の管理には欠かせません。

果糖を含む食事を適量に抑えながらウォーキングや軽い筋トレなどを習慣にすることで血糖値や体重を安定させやすくなります。

日中の活動量を増やすことはインスリン感受性を高めるうえでも意味があります。

不安な場合の相談先

糖尿病と診断された方や血糖値の変動が気になる方は糖尿病専門医や内科医への相談を検討してください。

果糖が多い食品の摂り方や献立の組み立て方を具体的にアドバイスしてもらえる場合があります。

特に高トリグリセリド血症や脂肪肝、尿酸値の高さなどが見られる方は食事だけでなく薬物療法や運動療法との組み合わせを早めに検討するのが望ましいです。

円滑に診察を受けるための事前整理

- ここ数週間の血糖値や食事内容のメモ

- 日々の運動時間や運動内容の記録

- 体重やウエスト周囲径の変化データ

- 自覚症状(疲れやすさ、頻尿など)の有無

以上