腎機能を評価する指標として一般的に活用されるEGFRは年齢によって変動し、生活習慣によっても大きく左右されます。

特に糖尿病があると腎機能が低下しやすいため定期的な検査と対策が重要です。

本記事ではEGFRの基準値や加齢による変化、さらに腎機能を保つための具体的な方法を解説します。

生活習慣の見直しや早期の受診など日々の管理で腎臓への負担を軽減させる方法も取り上げます。

腎臓は体内の老廃物を排出する大切な臓器ですので、日常的な気づきと適切なケアで将来の健康を支えましょう。

神戸きしだクリニック公式Youtubeでの音声解説はこちらから。

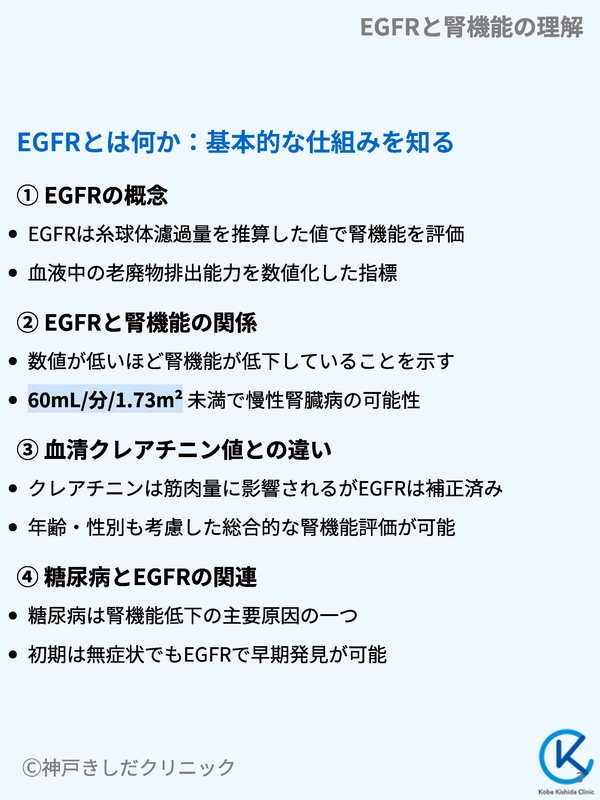

EGFRとは何か:基本的な仕組みを知る

腎臓の健康状態を把握するには血液検査で測定するEGFRの理解が大切です。

EGFRは「推算糸球体ろ過量」という意味で、腎臓が老廃物をどの程度ろ過しているかを推定する指標です。

加齢や生活習慣、基礎疾患などによって変動しやすいため、まずはその基本的な仕組みを知り、自分の腎機能をどのように捉えるかを考えてみるとよいでしょう。

EGFRの概念

EGFRは血液中のクレアチニン値や年齢、性別などから計算される推定値です。

クレアチニンは筋肉の代謝産物であり、腎臓によって尿中に排泄されます。

クレアチニン値が高い場合は腎機能に負担がかかっている可能性があり、これをより包括的に評価するために用いられるのがEGFRです。

一般的な健康診断やクリニックの定期検査で、「eGFR」という表記を見たことがある方も多いのではないでしょうか。

EGFRと腎機能の関係

EGFRの数値が大きいほど腎臓がしっかりと機能していると考えられます。

一方、EGFRが低い場合は老廃物を十分に排泄できていない可能性があり、慢性的に数値が低い状態が続くとむくみや血圧上昇などのトラブルを起こしやすくなります。

早めの対策でEGFRの改善を目指すことが大切です。

EGFRと他の腎機能指標の概要

| 指標 | 測定内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| EGFR | 糸球体ろ過量を推定した数値 | 腎機能を総合的に評価しやすい |

| 血清クレアチニン | 血中のクレアチニン濃度 | 筋肉量や年齢、性別による影響が大 |

| BUN | 血中尿素窒素 | 食事内容や肝機能にも左右される |

| 尿蛋白 | 尿中のタンパク量 | 腎臓におけるタンパク漏出の評価 |

血清クレアチニン値との違い

血清クレアチニン値は腎機能の状態を間接的に示すに過ぎず、筋肉量の影響を受けやすい指標です。

筋肉量が多い男性の場合はクレアチニン値が高めに出やすく、筋肉量が少ない女性の場合は低く出やすい傾向があります。

そのため年齢・性別などさまざまな要素を組み込んで計算するEGFRのほうが実際の腎機能を評価しやすいといわれます。

糖尿病とEGFRの関連

糖尿病があると血糖値が高い状態が持続することで血管にダメージが蓄積しやすく、糸球体への負担が増大します。その結果EGFRが下がる傾向が強まります。

糖尿病性腎症という合併症に至ると腎機能が大幅に低下し日常生活に支障をきたすリスクも高くなるため、糖尿病の方は特にEGFRの数値に注意が必要です。

糖尿病が腎機能へ与える影響をまとめた一覧

- 糸球体の血管に過剰な圧力がかかりやすい

- ろ過機能が低下すると老廃物の排泄能力が衰える

- 血糖値と血圧が高めの場合、腎臓への負担が一層増える

- 長期放置で慢性腎不全や透析治療のリスクが高まる

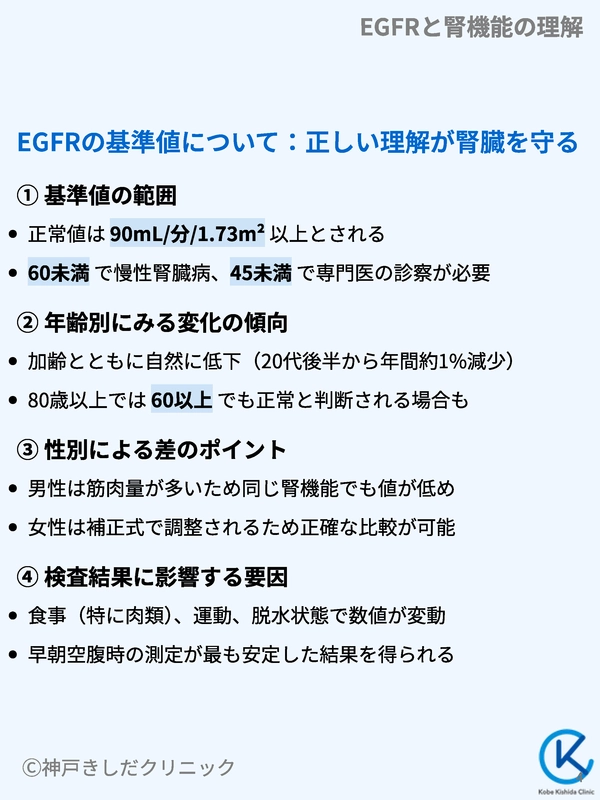

EGFRの基準値について:正しい理解が腎臓を守る

EGFRの数値には目安となる基準値の範囲があり、これを正しく理解すると腎機能の現状を把握しやすくなります。

異常値や境界値が出たときには生活習慣を見直したり、医師の診察を受けたりするタイミングを計りやすくなるでしょう。

基準値の範囲

一般的には正常な腎機能の目安として90mL/min/1.73m^2以上が挙げられます。

ただし、EGFRは加齢によって自然に低下していくため数値だけで一概に「異常」と決めつけられないケースも多いです。

医師と相談しながら総合的に判断するよう意識してみてください。

EGFRの参考基準値

| EGFR値 (mL/min/1.73m^2) | 状態 |

|---|---|

| 90以上 | 腎機能が正常な範囲 |

| 60~89 | 軽度の腎機能低下が疑われる |

| 30~59 | 中等度の腎機能低下が疑われる |

| 15~29 | 高度の腎機能低下が疑われる |

| 15未満 | 透析療法を検討するレベルの腎機能低下 |

年齢別にみる変化の傾向

一般的には、30歳前後をピークに1年あたり約1mL/min/1.73m^2ずつEGFRが低下するといわれます。

もちろん個人差があり、生活習慣や遺伝的要因によって進行度は左右されますが、加齢とともに腎機能が下がりやすくなることは頭に入れておいたほうがいいでしょう。

腎機能と加齢の目安

| 年代 | 腎機能の変化の傾向 | 備考 |

|---|---|---|

| 20代 | 多くの場合正常範囲を維持 | 極端な生活習慣の乱れがなければ安定 |

| 30代~40代 | 緩やかにEGFRが低下し始める傾向 | 健診や検査で数値を定期的にチェックする |

| 50代~60代 | 低下が進行しやすくなる | 糖尿病や高血圧があるとリスクが高まる |

| 70代以降 | 個人差が大きいが低下は顕著 | 定期的な腎機能検査と日常的なケアが重要 |

性別による差のポイント

男性は筋肉量が多いことからクレアチニン値が高めに出やすく、それがEGFRの数値をやや低く導く原因になることがあります。

一方、女性は筋肉量が少ない場合が多いため、クレアチニン値が低くEGFRが高めになることがあります。

自身の筋肉量や体格も踏まえながら数値を解釈すると、より正確に腎機能を理解できるでしょう。

検査結果に影響する要因

EGFRは次のような要因でも大きく変動する可能性があります。

数値の変化だけにとらわれず、日頃の体調や生活習慣にも意識を向けてみましょう。

EGFRに影響を与える主な要因

- 筋肉量や体格

- 一時的な脱水状態や発熱

- 食事内容(高タンパク・高塩分など)

- 服用中の薬剤(降圧薬や抗生物質など)

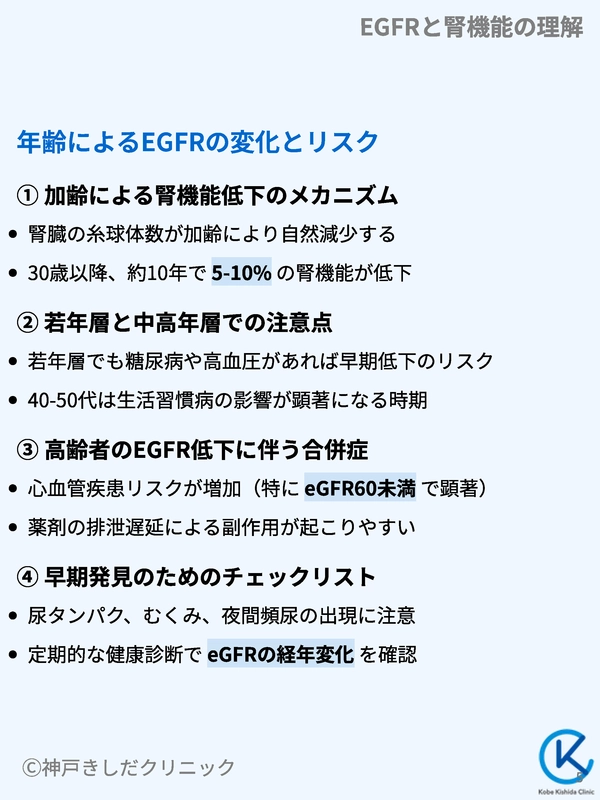

年齢によるEGFRの変化とリスク

年齢が上がると身体のさまざまな機能が衰え、腎臓もその影響から逃れられません。

ただし生活習慣を整えたり適切な医療を受けたりすることで進行度を遅らせることは可能です。

自分の年代で起こりやすいリスクを知り、早めの対策を考えるきっかけにしていただきたいと思います。

加齢による腎機能低下のメカニズム

加齢に伴い血管が硬くなると腎臓への血流量が減り、その結果、糸球体に十分な血液が行き渡りにくくなります。

また、ネフロン(腎臓のろ過単位)の数も少しずつ減少し、塩分や水分の調整能力が下がってしまいます。

このような変化が重なってEGFRが低下していく流れが加齢による腎機能低下の大まかなメカニズムです。

加齢に伴う腎臓の変化

| 変化 | 内容 |

|---|---|

| 血管の硬化 | 腎血流量の低下とろ過圧の不安定化 |

| ネフロン数の減少 | 尿を作る単位が減ることで糸球体ろ過量が下がる |

| ホルモンバランスの変化 | 塩分や水分の排泄調整が難しくなり、むくみが発生しやすい |

若年層と中高年層での注意点

若いからといって安心できるわけではなく、無理なダイエットや偏った食事、過度な飲酒・喫煙でEGFRが低下するリスクを高めることもあります。

中高年になると糖尿病や高血圧を発症しやすくなるため、一層注意が必要です。

若年層で気をつけたい行動(箇条書き)

- 高脂肪・高塩分の食生活

- 極端な糖質制限やファスティング

- 過度なアルコール摂取

- 睡眠不足によるストレス増大

高齢者のEGFR低下に伴う合併症

高齢者でEGFRが下がると血圧コントロールの乱れやむくみ、電解質異常などの合併症が起こりやすくなります。

心不全や貧血といった症状が加わると生活の質が低下し、要介護のリスクも高まります。

高齢者の合併症リスク

| 合併症 | 主な症状 |

|---|---|

| 高血圧 | 血圧のコントロールが乱れ、脳血管疾患リスクが上昇 |

| 心不全 | むくみ・息切れなどが起こり、体力低下を招く |

| 貧血 | 腎機能低下でエリスロポエチン産生が減少し疲労感が強まる |

| 電解質異常 | カリウム・ナトリウムのバランスが崩れて全身症状が出やすい |

早期発見のためのチェックリスト

腎機能低下は初期段階では症状が乏しいケースが多いです。

以下のような変化を感じたら、早めに血液検査や尿検査を受けることを検討するとよいでしょう。

腎機能低下を疑う症状チェック

- 尿の泡立ちや回数の変化

- 朝起きたときや夕方の下肢のむくみ

- 最近血圧が高めと感じることが多い

- 理由不明の疲労感や倦怠感が続く

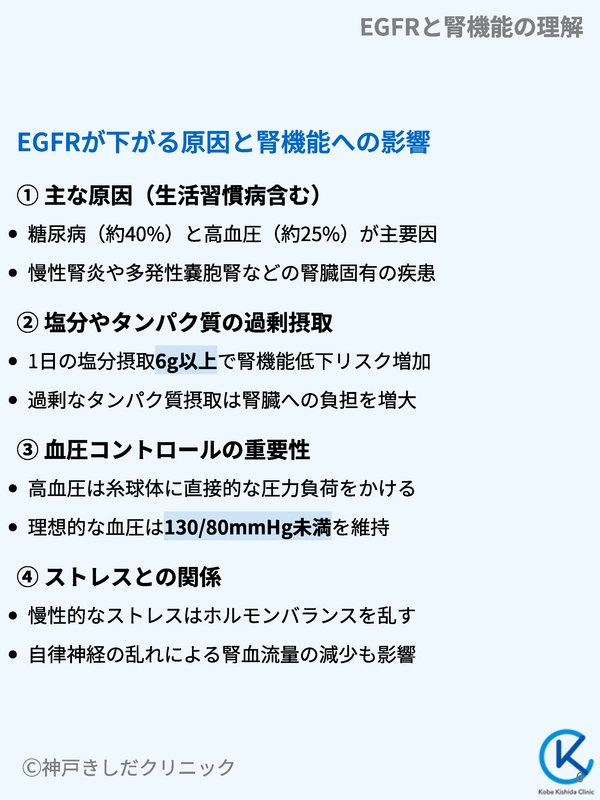

EGFRが下がる原因と腎機能への影響

EGFRが低い状態が続くと老廃物や水分が排出されにくくなり、心臓や血管にも追加の負担をかける可能性があります。

ここでは主に生活習慣が要因となるケースを中心に、EGFR低下の原因と具体的な影響を見ていきましょう。

主な原因(生活習慣病含む)

糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は腎機能低下の大きなリスク要因といえます。

血圧が慢性的に高いと糸球体に強い負荷がかかり、血管が傷つきやすくなるためEGFRの低下が進行しやすくなります。

糖尿病の場合は血糖値のコントロールが不十分だと細い血管が慢性的にダメージを受けるため、腎機能が大幅に下がる恐れがあります。

生活習慣病と腎機能低下の関連

| 生活習慣病 | 腎機能への影響 |

|---|---|

| 糖尿病 | 糸球体の損傷が進み慢性腎不全に移行する可能性が高い |

| 高血圧 | 腎臓の血管に強い圧がかかり、ろ過機能が損なわれやすい |

| 脂質異常症 | 動脈硬化を促進し腎臓を含む全身の血流を悪化させる |

塩分やタンパク質の過剰摂取

塩分が多い食事は血圧を上げやすくし、タンパク質過剰摂取は腎臓のろ過機能に過度な負担をかける恐れがあります。

筋肉をつけようとしてプロテインを大量に摂る方もいますが、腎機能が弱っているときは逆効果になる場合があるため注意が必要です。

血圧コントロールの重要性

血圧が高い状態が続くと腎臓の細い血管に圧力がかかり続け、ダメージが進みやすくなります。

糖尿病を持つ方は高血圧のリスクがさらに高まるため、血圧の管理を徹底することがEGFRを守る大きな鍵となります。

血圧管理で意識したいポイント

- 食塩摂取量を1日6g未満に抑える

- 適正体重を保つように日常の摂取カロリーを調整する

- 有酸素運動を週3~5日、1回30分程度行う

- 自宅での血圧測定を習慣化し記録をつける

ストレスとの関係

精神的なストレスが高い状態ではホルモンバランスが乱れ、血圧や血糖値のコントロールが難しくなります。

イライラや不眠が続くと生活習慣が乱れやすく、結果的に腎機能の低下を加速させる要因になります。

心身のリラックス方法を見つけ、意識的にストレスを発散することがEGFR低下の予防に役立ちます。

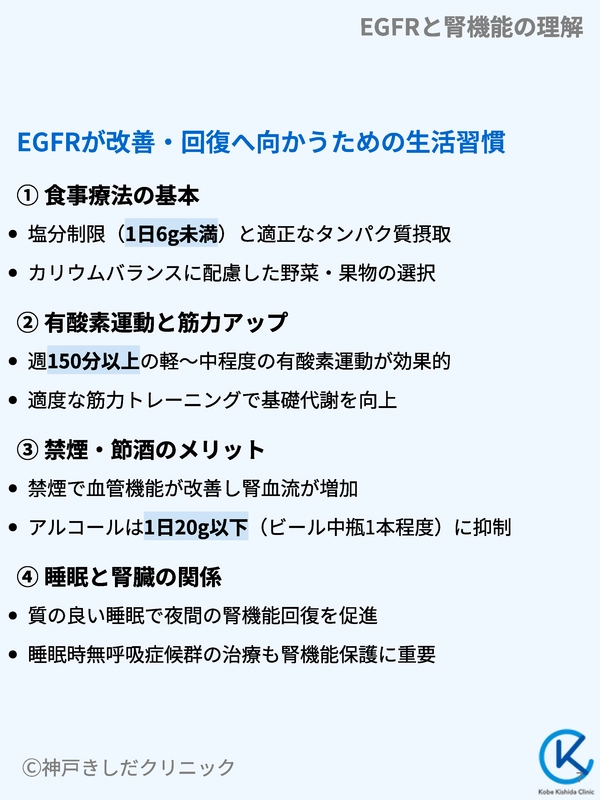

EGFRが改善・回復へ向かうための生活習慣

EGFRの低下が疑われる方も生活習慣を整えることで腎機能を回復に近づけるチャンスがあります。

特に食事療法や運動習慣の見直し、禁煙などは日常的に取り組みやすく、効果を期待しやすい方法として注目されています。

食事療法の基本

塩分、タンパク質、カリウムなどを必要以上に摂取しないようバランスを考えましょう。

糖尿病の方は炭水化物の量にも気を配り、血糖値を安定させることがポイントです。

継続しにくい極端な制限ではなく、日常生活に溶け込みやすい形で食生活を調整すると長続きしやすいです。

食事プランの例

| 食事項目 | ポイント |

|---|---|

| タンパク質 | 体重1kgあたり0.8~1.0g程度を目安に摂り過ぎに注意 |

| 塩分 | 1日6g程度を目標に減塩を心がける |

| カリウム | 腎機能が低下している場合は野菜や果物を摂り過ぎないように調整 |

| 炭水化物 | 糖質の質と量を意識し血糖値を急上昇させにくい食品を選ぶ |

有酸素運動と筋力アップ

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は血行を促進し、血圧や血糖値の安定にもつながります。

筋力アップは基礎代謝を向上させる点で有効ですが、過度なトレーニングによる筋肉量の急激な増加はクレアチニン値を高め、EGFRを低めに算出させる場合もあるのでバランスが大切です。

医師や専門家に相談しながら無理のない範囲で進めましょう。

禁煙・節酒のメリット

喫煙は血管を収縮させるほか、血圧上昇や動脈硬化の進行を早めるため腎臓への血液供給量を減らします。

飲酒については少量であればリラックス効果も期待できますが、過剰摂取は肝臓だけでなく腎臓にも負担をかけます。

禁煙や節酒に取り組むことがEGFRの回復や腎機能の改善に寄与するでしょう。

禁煙・節酒によるメリット(箇条書き)

- 血管が拡張しやすくなり腎臓への血流が増加する

- 高血圧のリスクが低下し、ろ過機能が安定しやすい

- 免疫力や体力の向上を後押しする

睡眠と腎臓の関係

睡眠不足が続くと交感神経が過剰に働き、血圧や血糖値の制御が乱れます。

結果として腎臓への負担が大きくなり、EGFRの低下を招く可能性があります。

1日6~8時間の質の良い睡眠を確保し、生活リズムを整えることは腎機能の保護や改善に役立つ大切な習慣です。

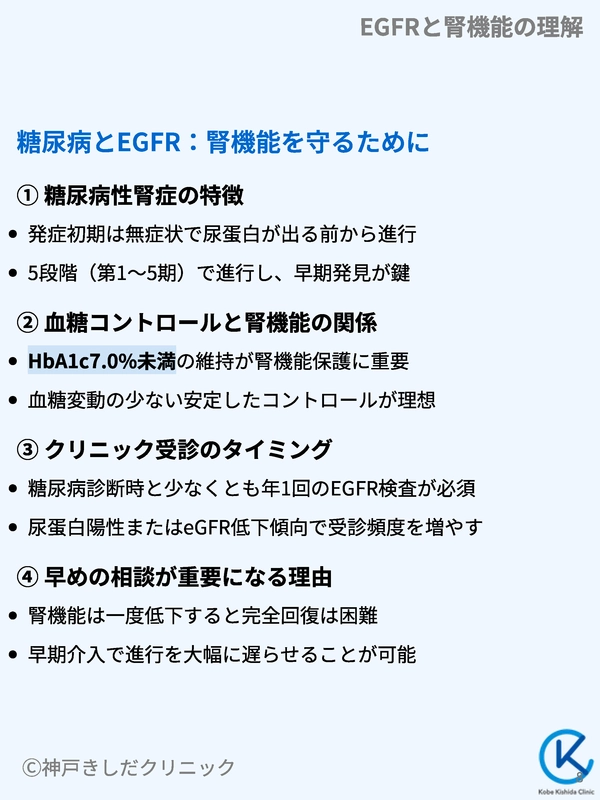

糖尿病とEGFR:腎機能を守るために

糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の中でも進行すると深刻な影響を及ぼす可能性がある病態です。

血糖値が高い状態が長引くと腎臓の細かい血管がダメージを受け、やがてEGFRの急激な低下へとつながります。

糖尿病の方は血糖管理と腎機能管理の両面からアプローチすることが求められます。

糖尿病性腎症の特徴

糖尿病性腎症は長い糖尿病歴や血糖コントロール不良が続くと発症リスクが高まります。

初期段階では自覚症状がほとんどなく、検査で尿蛋白が検出されることで判明することが多いです。

放置すると透析が必要な段階まで腎機能が悪化することもあるため、早期発見と治療が欠かせません。

糖尿病性腎症の主なステージ

| ステージ | 主な特徴 |

|---|---|

| 腎症前期 | 自覚症状なし、検査では軽微な変化が見られる程度 |

| 第1期(早期腎症期) | 微量アルブミン尿が認められ腎臓への負担が始まる |

| 第2期(臨床的腎症期) | 尿蛋白が陽性となり、むくみ・高血圧が目立つことも |

| 第3期(腎不全期) | EGFRの大幅な低下や全身症状、透析が検討されるレベル |

血糖コントロールと腎機能の関係

高血糖状態が続くと血液がドロドロになり、糸球体の細い血管を痛めやすくなります。

逆に血糖コントロールが良ければ腎臓への負担を軽減し、EGFRの回復が期待できる可能性があります。

HbA1cの定期的な測定を行い、適切な範囲に保つよう意識してみましょう。

血糖コントロールとEGFR変動を見やすくした例

- HbA1cが6.5%以下:腎機能低下のリスクが比較的低く抑えられる

- HbA1cが7.0~8.0%:緩やかに腎機能が悪化する可能性がある

- HbA1cが8.0%以上:EGFRが大幅に下がり、回復が難しくなる恐れがある

クリニック受診のタイミング

糖尿病の症状(頻尿、のどの渇き、体重減少など)がある、または健康診断で血糖値が高いと指摘された場合、早めにクリニックを受診して血液検査や尿検査を受けることが推奨されます。

血糖値と合わせてEGFRを定期的に測定し、腎機能の変化を把握することで重症化を予防しやすくなります。

早めの相談が重要になる理由

腎機能が大幅に下がってから治療を始めるよりも少しでも早い段階で対策をとったほうが改善や回復の可能性が高まります。

糖尿病内科や腎臓内科で適切なアドバイスを受けることでEGFRを守るうえでの生活習慣や治療薬の使い方、血糖コントロールの具体策などを総合的に学べます。

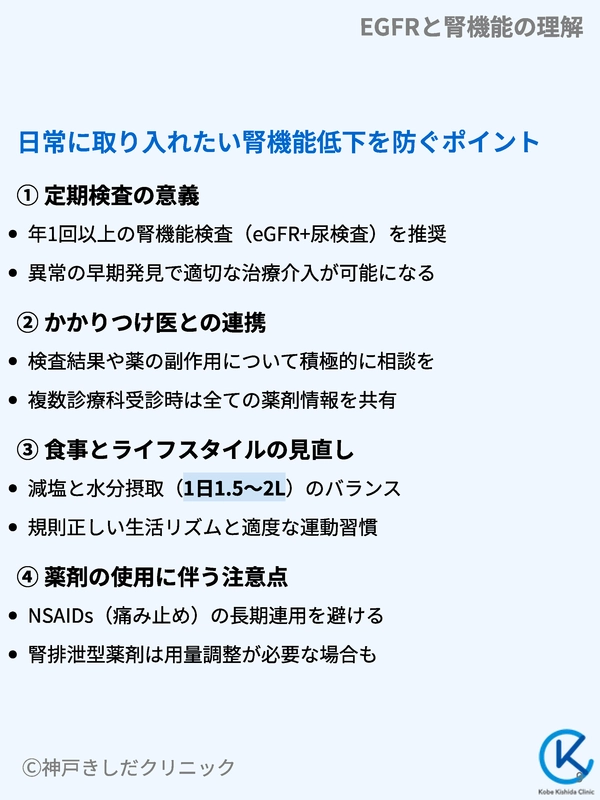

日常に取り入れたい腎機能低下を防ぐポイント

腎臓は日常生活で少しずつ負担がかかる臓器です。

気づかないうちにダメージを蓄積してしまわないよう、毎日の生活の中で腎機能に配慮した工夫を取り入れてみましょう。

小さな意識の変化が将来の重い腎疾患の予防につながります。

定期検査の意義

半年に1回程度の定期検査で血液検査や尿検査を行うとEGFRの動向を早期に捉えやすくなります。

糖尿病や高血圧などのハイリスクの方は検査の間隔を短くする場合もあります。

自覚症状が出にくい腎臓疾患だからこそ定期検査が重要です。

定期検査で主に見る項目

| 検査項目 | 判定内容 |

|---|---|

| 血糖値(空腹時) | 糖尿病のコントロール状態 |

| HbA1c | 過去1~2か月の平均的な血糖値 |

| 尿蛋白 | 糸球体の損傷度合いや腎機能低下の指標 |

| BUN・クレアチニン | 腎臓の老廃物ろ過能力の評価 |

| eGFR | 糸球体ろ過量の推定 |

かかりつけ医との連携

かかりつけ医を決めておくと、体調不良や検査データの変化に合わせて柔軟に対応してもらいやすくなります。

糖尿病や高血圧、腎臓の専門医と連携している場合も多く、必要に応じてスムーズに専門的な治療へ移行できるのが利点です。

かかりつけ医を持つメリット

- 診療データが一元管理され、スムーズな治療方針の決定が可能

- 些細な体調変化でも迅速に相談できる

- 疑われる合併症について専門医への紹介が早い

食事とライフスタイルの見直し

塩分や糖分を控えめにし、野菜や果物、たんぱく源をバランスよく摂取することが腎機能にとって大切です。

アルコールやカフェインの過剰摂取を避け、水分補給も適度に行ってください。

ライフスタイルを大きく変えずに少しずつ改善していくことが長く続けられるコツです。

薬剤の使用に伴う注意点

血圧降下薬や糖尿病治療薬、利尿剤などを使用している場合、腎機能に影響を与える可能性があります。

EGFRが下がっている方や高齢者は薬の使い方により注意が必要です。

自己判断で薬を減量・中止すると健康リスクが高まるので、必ず主治医と相談して方針を決めてください。

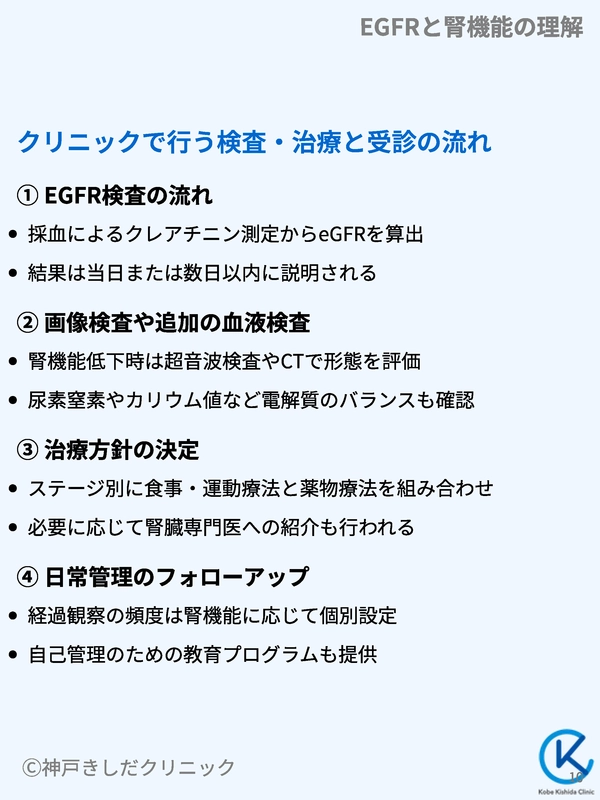

クリニックで行う検査・治療と受診の流れ

腎機能に関する不安や糖尿病の疑いを感じた場合、早めにクリニックで検査・治療を受けると安心です。

どのような流れで診断や治療が進むのかをイメージしておけばスムーズに受診へ踏み出しやすいでしょう。

EGFR検査の流れ

血液検査を行いクレアチニン値を測定し、それをもとにEGFRを算出します。

採血のタイミングによっては空腹時が望ましい場合や服薬状況によって数値が変動する場合があるため、事前に医療スタッフや医師に確認しておくと誤差を減らせます。

採血の前後で意識したいこと

- 前日から水分を適度に摂り、脱水を防ぐ

- 激しい運動やアルコール摂取は直前に控える

- 常用薬については医師に飲むタイミングを確認する

画像検査や追加の血液検査

腎臓の形態的な異常を調べるためにエコー検査やCT検査を行う場合があります。

糖尿病の合併症の有無を調べるため脂質プロファイルや尿中アルブミン量のチェックも同時に実施されることが多いです。

画像検査と血液検査の目的

| 検査種類 | 目的 |

|---|---|

| 腹部エコー | 腎臓や尿管などの形態異常や結石の有無を調べる |

| CT検査 | 腎臓周辺の血管や臓器状態、腫瘍の有無を詳しく確認 |

| HbA1c | 過去1~2か月の血糖状態を判断し、糖尿病管理に活用 |

| 脂質プロファイル | 動脈硬化の進行度を評価し、腎機能低下リスクを総合的に判断 |

治療方針の決定

検査データからEGFRの低下が顕著であれば食事療法や運動療法だけでなく薬物療法も視野に入ります。

高血圧がある場合は降圧薬、糖尿病を合併している場合は血糖値を下げる薬などが処方されることが一般的です。

医師の説明を理解し、自分のライフスタイルに合った治療法を相談しながら選択してください。

日常管理のフォローアップ

治療を開始してもすぐにEGFRが大きく改善するケースばかりではありません。

継続的に血液検査や尿検査を行い、少しでも数値が回復傾向にあるかどうかを確認しながら治療方針を調整していきます。

糖尿病の場合は血糖値も同時に管理し、腎臓への負担を最小限に抑える工夫を続けることが大切です。

こまめにクリニックへ通院し医師と相談を重ねることで合併症のリスクを低減しながら健康的な生活を送るための指針を得られるでしょう。

以上