糖尿病の管理をより効率的に行う方法の1つとして持続血糖モニタリング(CGM)の導入が注目を集めています。

血糖値の変動をリアルタイムで把握することで、より的確な食事療法や運動療法、そして薬物治療へつなげることができます。

多くの方が気になる装着方法や費用、日常での活用メリットを含め、CGMの基本情報から応用的な使い方までを詳しく解説いたします。

当院でもこの技術を積極的に取り入れて糖尿病の治療や予防に役立てています。

ぜひ最後までお読みいただき、血糖管理への理解を深めていただければ幸いです。

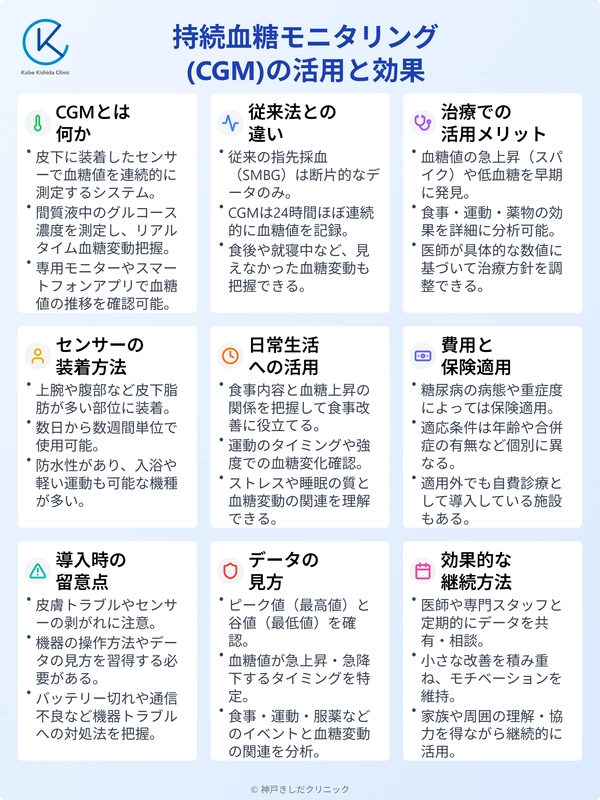

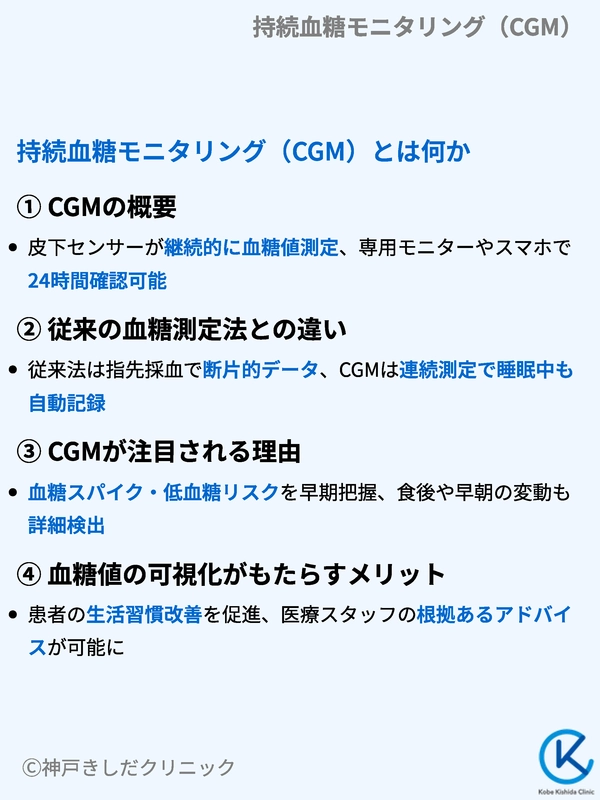

持続血糖モニタリング(CGM)とは何か

血糖管理の手段として多くの糖尿病の方が使用している自己血糖測定(SMBG)は、指先から採血して血糖を測る方法です。

しかしこれだけでは血糖の変動を細やかに把握するには限界があります。そこで用いるのが持続血糖モニタリング(Continuous Glucose Monitoring)です。

CGMは皮下に装着したセンサーを用いて一定時間ごとに血糖値を連続的に記録し、その変動を詳細に把握できるシステムです。

糖尿病治療をさらに深めるうえで大切な視点をもたらしてくれます。

CGMの概要

CGMとはセンサーがグルコース濃度を継続的に測定し、血糖値の推移を視覚化できる機器を指します。

センサーが示す情報は専用モニターやスマートフォンのアプリなどで確認できます。

日常生活を送りながら血糖値のトレンドを把握できるため、従来の方法では見えづらかった食事や運動、ストレスなどの影響を細やかに知ることが可能です。

従来の血糖測定法との違い

従来の測定法である指先採血による血糖測定は数時間おきに断片的なデータを得るにとどまります。

一方でCGMは1日に複数回、もしくは継続的に測定しており、しかも自動でデータが蓄積されます。

これにより食事のタイミングや睡眠時など自分では認識しづらい時間帯の血糖変動も追跡できます。

CGMが注目される理由

糖尿病管理の要はどれだけ安定した血糖値をキープできるかにあります。

自己血糖測定だけでは見えない血糖値スパイク(急上昇)や低血糖のリスクを捉えることが難しい場合があります。

CGMは血糖値のリアルタイム変化を反映するため、治療方針の見直しに具体的な根拠を与えます。

特に食後の急激な上昇や深夜・早朝の低血糖などを早期に把握する点で優れています。

血糖値の可視化がもたらすメリット

血糖値を可視化することで患者さん自身が食事や生活習慣の改善を積極的に考えるきっかけになります。

また、医師や医療スタッフが治療方針を立てる際にも説得力のあるデータが得られるため、より詳細なアドバイスにつなげやすくなります。

従来法とCGMの特徴比較

| 項目 | 従来の血糖測定 (SMBG) | CGM |

|---|---|---|

| 測定タイミング | 任意のタイミングで数回 | 連続的あるいは頻回 |

| 測定の手間 | 指先採血が必要 | センサー装着のみ |

| データの精度 | 高いが瞬間値のみ | 高いが体液との反映に時間差 |

| 把握できる変動範囲 | 限定的 | 24時間ほぼ連続 |

| 日常生活へのフィードバック | 限られる | リアルタイムで入手可能 |

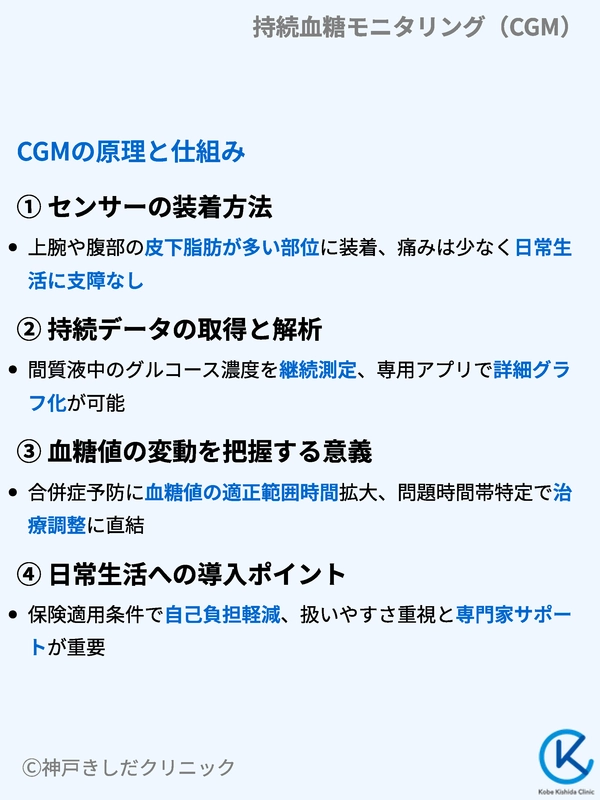

CGMの原理と仕組み

CGMには小型のセンサーを皮下に装着する必要があります。センサーは血液そのものではなく間質液中のグルコース濃度を検知し、変化を電気信号に変換します。

この電気信号を送信機が受け取り、モニターやスマートフォンへ情報が送られます。

糖尿病治療においてCGMを取り入れることで血糖変動パターンを把握しやすくなり、医師や医療スタッフが指導する内容もより具体的になります。

センサーの装着方法

センサー装着時は上腕や腹部など、皮下脂肪が比較的多い部位を選ぶ場合が多いです。

皮下にセンサーを埋め込む形になるため慣れないうちは違和感を覚える方もいますが、数日から数週間単位で使用する機種もあります。

痛みは少なく、日常生活に大きな影響を与えにくい設計です。

センサー装着時のポイント

- 清潔な状態で貼付部位を確保

- 入浴時の防水性を確認

- 激しい運動時にセンサーが外れないよう注意

- かゆみや腫れなどの皮膚トラブルに注意

持続データの取得と解析

センサーから送信されるデータは常時または一定時間ごとに記録されます。

その後、専用アプリケーションや分析ツールを通じて日々の血糖値の変動をグラフ化します。

急上昇や急下降のタイミング、睡眠中の血糖値の傾向など従来の測定法では得られなかった詳細な情報を取得できます。

血糖値の変動を把握する意義

糖尿病の合併症を予防するうえで血糖値が適切な範囲内に収まる時間を増やすことが大切です。

CGMを使うことで問題が生じやすい時間帯を把握し、生活指導や薬剤調整へとつなげやすくなります。

血糖値が高くなりやすい朝食後や夕食後に血糖管理を強化するなど具体的な対策を講じやすくなる点が魅力です。

日常生活への導入ポイント

CGMは高価なイメージがあるかもしれませんが、保険適用条件などを満たすと一定の自己負担で使用できます。

また、日常的に装着するため扱いやすさや耐久性も配慮した機種選びが大切です。

初めて導入する方には医師や医療スタッフのサポートを受けながら正しい使い方を学ぶことを推奨します。

CGM導入時に考える要素

| 要素 | 主なチェックポイント |

|---|---|

| 保険適用 | 適用条件の有無 |

| 機器の扱いやすさ | 着脱しやすさ、誤作動の少なさ |

| データの見やすさ | アプリや専用モニターの視認性 |

| サポート体制 | 専門スタッフやメーカーの対応 |

| 費用 | 自己負担額、機器のメンテナンス費用 |

糖尿病治療におけるCGMの活用メリット

糖尿病治療においては血糖値の管理が重要です。食事量や食事内容、運動の種類や強度、ストレスなど血糖値に影響を与える要因は多岐にわたります。

CGMの導入によってこれらの要因がどれだけ血糖値を上下させるかを把握できるようになります。

食事と血糖値管理の連動

糖尿病では食後血糖値が大きく上昇しやすいため食事内容や食事のタイミングを工夫する必要があります。

CGMのデータを活用すると特定の食品や食べ方がどの程度血糖値に影響しているのかを可視化できます。

例えば炭水化物の多い食事を摂った直後に血糖値が急上昇する傾向などを詳しく把握し、食事療法に役立てることが可能です。

箇条書き:CGMで確認できる食後の特徴

- 食事開始から30分後の血糖値の上昇度

- 高脂質・高たんぱく食の影響

- 食事の開始時間による血糖変動の差

- 就寝前の軽食の有無による変化

運動との関連

運動は血糖値のコントロールに重要な効果をもたらします。

食後にウォーキングを取り入れることで血糖値の上昇を緩やかにしたり、筋トレで筋肉量を増やすことによりインスリン感受性を高めたりといった効果が期待できます。

CGMを使うと運動の強度やタイミングがどのように血糖値を変動させるかをチェックできるため、日々の生活にフィードバックしやすくなります。

日々のストレスと血糖変動の関係

ストレスがかかるとコルチゾールなどのホルモン分泌が増え、血糖値が上昇しやすくなります。

疲労や精神的な緊張も血糖値に影響を与える要因です。CGMを装着していれば、ストレスを感じた場面で血糖値が急上昇している可能性をデータで把握できます。

この情報を得ることで心理的サポートやリラクゼーション法を取り入れるモチベーションにつながります。

CGMのデータが治療計画に与える影響

血糖変動が視覚化されることで医師や管理栄養士は具体的かつ根拠のあるアドバイスを提供しやすくなります。

また、投薬のタイミングや量の微調整、インスリン注射の種類の選択など医療の現場で精密な治療計画を立てるうえでCGMは大きな助けとなります。

表:CGMデータを活用した治療計画の例

| 治療計画の要素 | CGMで得られるヒント |

|---|---|

| 食事療法 | 食後血糖値の傾向から食事配分を修正 |

| 運動療法 | 運動時の血糖降下パターンを分析 |

| 薬物療法 | 投薬タイミングと量を調整 |

| インスリン注射 | インスリン種類と注射部位の最適化 |

| 睡眠・ストレス管理 | 就寝前・起床時の血糖値を把握 |

CGMを導入する際の留意点

CGMを導入するにあたり、費用や保険適用の問題、機器の扱い方など事前に理解しておきたい事柄がいくつかあります。

正しい知識を得たうえで活用することで糖尿病の管理をスムーズに進めやすくなります。

保険適用の範囲と費用

CGM機器は高額というイメージがあるかもしれませんが、糖尿病の病態や重症度によっては保険適用となり、自己負担を抑えることができます。

適用される条件は年齢や合併症の有無など個別に異なります。

適用外の場合でも自費診療として導入している施設もあるため、医師と相談しながら検討するとよいでしょう。

診療の流れとサポート体制

初めてCGMを導入する際は装着方法やデータの見方を習得する必要があります。

医療スタッフが丁寧にレクチャーし、トラブルが起きたときの連絡先やサポート手段も共有しています。

定期的な通院時にデータを確認しながら疑問点を相談できる体制があると安心です。

箇条書き:導入時の診療サポート例

- センサーの正しい装着位置の指導

- 機器の起動からアプリ連動までの操作説明

- 運動・食事・服薬の記録用シートの配布

- データをもとにした管理栄養士との相談

機器のトラブルシューティング

CGMは電子機器であるためバッテリー切れや通信不良などが生じる可能性があります。

センサーが皮膚から剥がれたり測定値に異常が生じたりすることもゼロではありません。

その場合は慌てず、まず説明書や医療スタッフの指示に従い適切に対処することが必要です。

プライバシーとデータ管理

CGMが取得するデータは個人の健康情報であり、プライバシーに関わる重要な情報です。

メーカーのサーバーに自動送信される仕組みやクリニックがデータを保管する方法など、個人情報保護の体制を確認しながら導入を検討することをおすすめします。

CGMのデータ管理で注意したい点

| 注意点 | 対策 |

|---|---|

| データの流出リスク | 暗号化された環境でクラウド管理 |

| 第三者による不正アクセス | ユーザIDやパスワードの適切管理 |

| デバイスの紛失 | ロック機能やパスコードの活用 |

| 医療機関とのデータ共有 | 同意を得た上で連携する仕組み |

| 緊急時の対応 | 電話やメールですぐにスタッフへ連絡可能か確認 |

当院での糖尿病治療の特徴

当院では糖尿病の方の生活全般をサポートするため多職種が連携して診療にあたっています。

CGMを活用して詳細な血糖変動を見ながらオーダーメイドの治療を組み立て、患者さんが日常生活を送りやすい環境を整えています。

食事療法とCGMの連動

食事療法の指導では単にカロリー制限を行うだけでなく、CGMのデータを参考にしながら患者さんの生活リズムや嗜好に合わせたアドバイスを行っています。

例えば夕食後の血糖値が高めに推移しがちな場合は夕食の炭水化物量の調整や食後の軽い運動を提案します。

インスリン療法とCGMの連携

インスリン療法を行う患者さんでは注射タイミングや注射量の調整が大切になります。

CGMのデータを解析すると、どの時間帯に血糖が上がりやすいか、あるいは下がりすぎている時間帯がないかを判断しやすくなります。

その結果、インスリン量やインスリン製剤の種類を適切に組み合わせ、血糖値の安定を目指しやすくなります。

インスリン療法の調整に関する工夫

- 食前血糖値の測定頻度とタイミングを工夫

- 低血糖時の緊急対応を共有

- 製剤の特性(速効型・中間型など)の選択

- 通院時に詳細なCGMデータを解析しフィードバック

専門スタッフによるサポート

糖尿病の管理には医師だけでなく看護師、管理栄養士、薬剤師など多角的なサポートが大切です。

当院ではそれぞれの専門スタッフが連携してCGMの結果を共有しながら、患者さんに合わせた指導や相談を行っています。

日常生活のちょっとした疑問や悩みにも迅速に対応できる体制を整えています。

定期的なデータ解析とフォローアップ

CGMのデータを定期的に振り返ることで、食事・運動・薬物療法のバランスを見直すきっかけになります。

当院では通院日ごとにデータを解析し、患者さんと対話しながら治療内容を微調整しています。

些細な変化にも目を向けて血糖値が安定しやすい生活習慣の確立を目指しています。

当院におけるフォローアップの流れ

| 通院時期 | 主な内容 |

|---|---|

| 初回導入時 | 機器の使い方説明、装着のサポート |

| 2回目以降 | CGMデータ解析、生活習慣の改善点の確認 |

| 状況に応じた緊急受診 | 血糖値が大きく乱れた際の相談、必要に応じた投薬調整 |

| 定期的な血液検査 | HbA1cや他の指標を踏まえた総合評価 |

CGMによる血糖管理の具体例

CGMを使い始めると、これまで気づかなかった血糖値のパターンを確認できます。

例えば朝起きたときの血糖が高い「暁現象」が見られる方や、食後の急激な上昇後にすぐ下がりすぎてしまうケースなど多彩なパターンを知ることで適切な対応がしやすくなります。

具体的な血糖値の推移の見方

CGMのグラフでは縦軸に血糖値、横軸に時間をとり、連続して記録された値を折れ線グラフで表示します。

グラフを見ながらピークや谷がどの時間帯に発生しているのかを把握できます。

食事、運動、服薬などのイベントを記録しておくと血糖値と行動の関連性をより正確に検討できます。

表:血糖値グラフのチェックポイント

| チェック項目 | 意味 |

|---|---|

| ピーク値(最高値) | 食事やストレス等で血糖が急上昇するタイミング |

| 谷値(最低値) | 運動やインスリンの効果により急降下する可能性 |

| 変動幅 | 血糖が上下する幅、安定度の指標となる |

| 時間帯の特徴 | 深夜から早朝、食後など特定の時間の血糖推移 |

| 日ごとの比較 | 生活習慣の変化や薬剤調整の効果を把握 |

目標血糖値設定の考え方

血糖値は高すぎても低すぎても身体に負担がかかります。

一般的には空腹時で100~130mg/dL前後、食後2時間で180mg/dL未満などが目安とされますが、個人差があります。

CGMのデータを活かすことで患者さんの体質や生活スタイルに合わせた現実的な目標を設定しやすくなります。

日々の小さな変化の積み重ね

糖尿病管理では日々の食事や運動習慣を少しずつ改善し、その変化を継続することが大切です。

CGMでリアルタイムの血糖変化を感じ取れば小さな成功体験を得やすくなります。

例えば夕食後に軽い散歩を10分取り入れた結果、食後血糖値が以前よりも安定したと実感できると生活習慣の改善が続けやすくなります。

小さな改善が継続につながる例

- いつもの白米を雑穀米に変えた

- 夜間の間食を控えた

- 食後30分以内に軽い体操を取り入れた

- スマートフォンのアプリで歩数を管理し始めた

家族や周囲との協力体制

糖尿病は長期的に向き合う必要がある病気であり、家族や職場の協力も大切です。

CGMのデータを共有すると家族が適切な食事メニューを考慮してくれたり、職場での休憩時間を確保しやすくなる場合があります。

周囲に理解があると治療のモチベーションが高まりやすくなります。

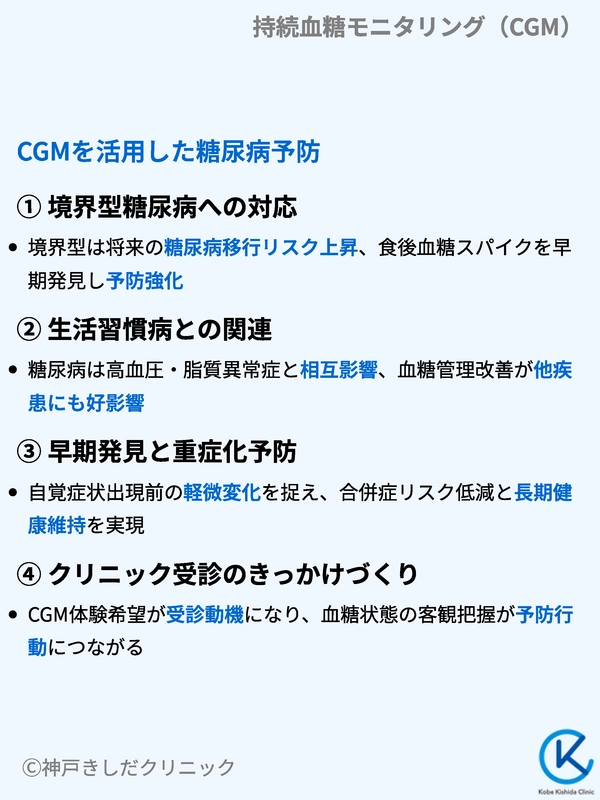

CGMを活用した糖尿病予防

糖尿病と診断された方だけでなく、糖尿病予備群や境界型糖尿病の方にとってもCGMは血糖管理の参考になるツールです。

生活習慣病のリスクを早期に把握して適切な予防策を講じるうえでも力を発揮します。

境界型糖尿病への対応

境界型糖尿病は糖尿病というほどではないが、放置すると将来的に糖尿病へ移行するリスクが高い状態です。

自己血糖測定では見落とされがちな食後の血糖スパイクをCGMで捉えることで早めに生活習慣の見直しを始めることができます。

境界型から本格的な糖尿病に進まないように対策をとるうえでも大いに役立ちます。

糖尿病の進行段階とCGMの活用目安

| 段階 | 血糖値の特徴 | CGM活用の意義 |

|---|---|---|

| 正常型 | 血糖値が基準値内で安定 | 一般的には導入の必要度は低い |

| 境界型(糖尿病予備群) | 空腹時血糖や食後血糖がやや高め | 食後の血糖変動を捉え、早期改善につなげる |

| 糖尿病 | 血糖値が基準値を超えて高い | 治療方針の根拠データとして有効 |

| 合併症進行 | 血糖管理が不安定 | 厳密な血糖管理が必要 |

生活習慣病との関連

糖尿病は高血圧や脂質異常症などほかの生活習慣病とも関連が深く、一つの要因が連鎖的に別の合併症を引き起こしやすいことが知られています。

CGMを活用することで血糖コントロールが改善すると体重管理や血圧管理なども同時に取り組むモチベーションが高まるメリットがあります。

早期発見と重症化予防

糖尿病は自覚症状が少なく、気づいたときには進行していることもあります。

CGMを使うことで食事直後や就寝時、早朝などの血糖値変動も把握しやすく、軽微な兆候の段階で気づくことができます。

その結果、合併症のリスクを下げ、長期的に健康な状態を保ちやすくなります。

クリニック受診のきっかけづくり

血糖値に不安を抱いていても受診のタイミングがわからず先延ばしにしてしまう方は少なくありません。

CGMを試してみたい、血糖変動を詳しく知りたいという思いが受診のきっかけになる場合があります。

自分の血糖状態を客観的に知ることは治療だけでなく予防にとっても大切な一歩です。

受診を検討するきっかけ

- 最近疲れやすい、体重が急に減ったなどの変化を感じる

- 健康診断で血糖値やHbA1cが高めと言われた

- 家族に糖尿病の方がいる

- 境界型と診断され、具体的な対策を知りたい

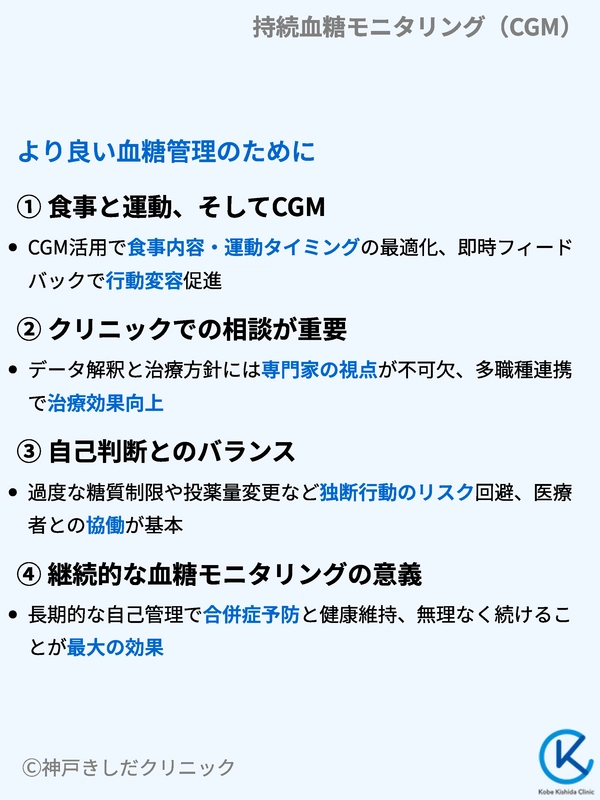

より良い血糖管理のために

糖尿病管理には正確な情報が重要です。

持続血糖モニタリング(CGM)は血糖の変動をリアルタイムで捉えることができ、これまで気づかなかった生活習慣の問題点や治療の改善点を明確にする手がかりになります。

当院ではCGMを用いた診療を通じて、よりきめ細かなサポートを行っています。

食事と運動、そしてCGM

食事療法や運動療法は糖尿病治療の基本です。

CGMを活用すると日常生活の中でどのタイミングで食べるか、どんな運動をいつ取り入れるかなど具体的なプランを立てるための情報が豊富に得られます。

行動した結果がリアルタイムの血糖値に反映されるためモチベーション維持にもつながります。

食事・運動・CGMのトライアングル

| 項目 | 具体的な取り組み | CGMの役割 |

|---|---|---|

| 食事療法 | バランスのよい献立、食事時間の工夫など | 食後血糖値の変動を可視化 |

| 運動療法 | ウォーキング、筋力トレーニングなど | 運動後の血糖降下度合いを把握 |

| CGMシステム | データ取得と解析 | 食事・運動が血糖に与える影響をモニタ |

クリニックでの相談が重要

CGMは便利なシステムですが、データを正しく解釈して適切に治療方針を組み立てるには専門家の視点が欠かせません。

医師や管理栄養士、看護師などに相談しながら食事・運動・薬物療法を組み合わせることで、より効果的な血糖コントロールが期待できます。

自己判断とのバランス

CGMのデータを目にすると、どうしても自己流で対策を急ぎたくなることがあります。

しかし過剰に糖質を制限したりインスリンの量を独断で変えたりすると、低血糖や栄養バランスの乱れなど別の問題が生じる可能性があります。

必ず医療者とコミュニケーションを取りながら安全に取り組むことが大切です。

自己判断で起こりがちなトラブル

- インスリン量を急激に減らし、血糖値が乱れる

- 炭水化物を避けすぎてエネルギー不足になる

- サプリや健康食品だけに頼り、医療機関を受診しない

- センサー値を過信して補正が遅れる

継続的な血糖モニタリングの意義

糖尿病は長期にわたる自己管理が求められます。

継続的に血糖を測定し、その変動を確認することで合併症リスクを下げて健康的な生活を維持しやすくなります。

自己管理の意識を高めるうえでもCGMは有用なツールと言えます。

周囲のサポートを得ながら無理のない範囲で続けることが何よりも大切です。

以上