「血糖値の管理がうまくいかない」「食事や運動が血糖値にどう影響しているか、もっと詳しく知りたい」そう感じていませんか。

従来の指先穿刺による血糖測定では、一日のうちの数回の「点」の情報しか得られませんでした。しかしCGM(持続血糖測定器)の登場により、24時間の血糖値の変動を「線」として捉えることが可能になりました。

この記事では血糖値を「見える化」するCGMの仕組みやメリット、具体的な使い方から費用まで詳しく解説していきます。

CGM(持続血糖測定器)とは?

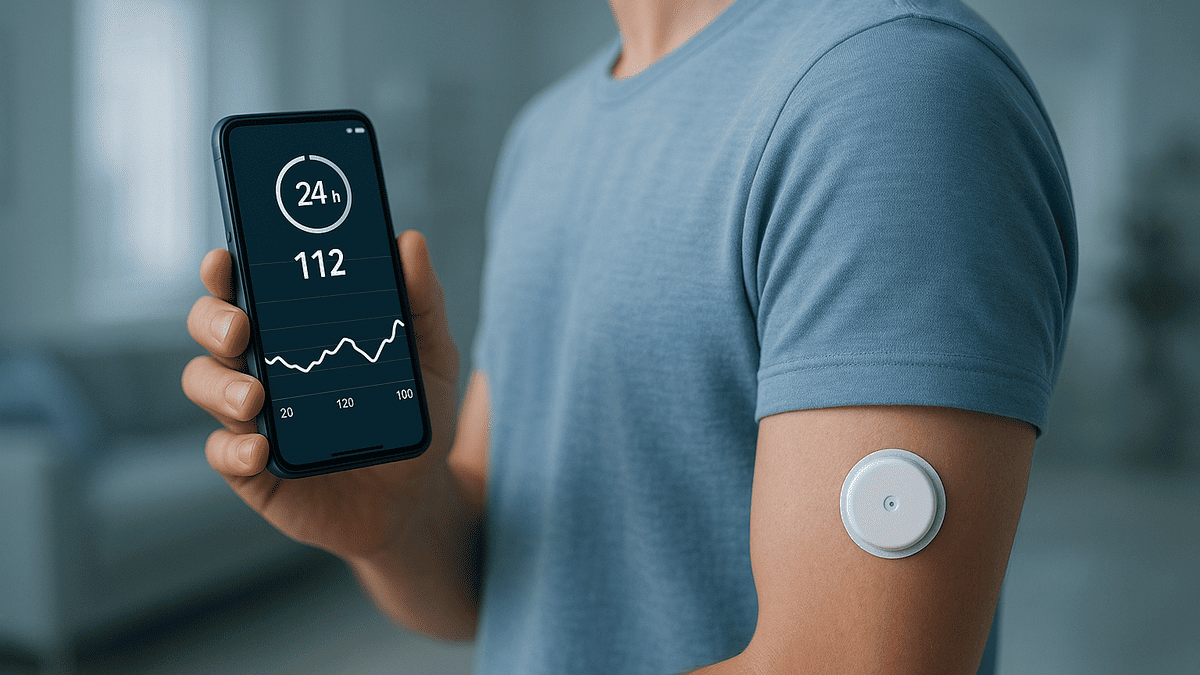

CGMは、Continuous Glucose Monitoringの略で、皮下に留置した小さなセンサーによって24時間持続的に血糖値を測定する医療機器です。

これまで見えなかった血糖値の細かい動きを把握できる画期的なツールです。

24時間の血糖変動を「見える化」する機器

CGMは5分ごとなど短い間隔で自動的に皮下のグルコース濃度を測定し、そのデータを記録し続けます。

これにより就寝中や食間など、これまで測定が難しかった時間帯の血糖値の動きもグラフとして視覚的に確認できます。

血糖値の1日の変動を「線」で捉えることで、より質の高い血糖管理を目指します。

従来の自己血糖測定(SMBG)との違い

従来の自己血糖測定(SMBG)は、指先などを穿刺して血液を採取し、その時々の血糖値を測定する方法です。

特定の時点での「点」の情報しか得られないのに対し、CGMは血糖値の変動を持続的な「線」のグラフとして捉えることができます。

この情報の量の違いが両者の最大の差です。

CGMと自己血糖測定(SMBG)の比較

| 項目 | CGM(持続血糖測定) | SMBG(自己血糖測定) |

|---|---|---|

| 測定方法 | 皮下の間質液中のグルコース濃度 | 血液中のグルコース濃度 |

| 測定タイミング | 持続的・自動的(24時間) | 測定したい時(都度穿刺が必要) |

| 得られる情報 | 血糖変動のグラフ(線) | 特定の時点での血糖値(点) |

CGMの仕組みとセンサーの装着

CGMは腹部や腕などに装着したセンサー、そのセンサーからデータを受信する送信機(トランスミッター)、そしてデータを表示・記録する受信機(リーダーやスマートフォンアプリ)から構成されます。

センサーの先端にある細くて柔らかい電極を皮下に挿入し、間質液中のグルコース濃度を測定します。装着時の痛みはほとんどありません。

CGMでわかること|血糖値の「点」から「線」へ

CGMによって血糖値の変動が連続的にわかるようになると、これまで気づかなかった多くのことが明らかになります。

食事や運動による血糖値の動き

「何を食べたら血糖値がどのくらい上がるのか」「どのタイミングで運動すれば効果的に血糖値の上昇を抑えられるのか」といった食事や運動に対するご自身の体の反応がグラフで一目瞭然になります。

このことにより、より個人に合った食事療法や運動療法を見つけやすくなります。

夜間や早朝の血糖値の変動

睡眠中の血糖値の動きはSMBGでは把握することが困難でした。CGMを使えば夜間に気づかないうちに低血糖や高血糖が起きていないかを確認できます。

特に明け方に血糖値が上昇する「暁現象」の有無などを知ることは、インスリン治療の調整などに非常に重要です。

無自覚低血糖の発見

糖尿病の治療中に起こる低血糖は動悸や冷や汗、手の震えなどの症状を伴うのが一般的です。しかし低血糖を繰り返していると、症状を感じにくくなる「無自覚性低血糖」に陥ることがあります。

CGMはこのような自覚症状のない危険な低血糖も検知し、アラートで知らせてくれます。

血糖値の変動からわかること

| 時間帯 | CGMで把握できることの例 |

|---|---|

| 食後 | 食事内容による血糖値の上昇度合い、血糖値スパイクの有無 |

| 夜間 | 夜間低血糖、暁現象(明け方の高血糖) |

| 運動時 | 運動の種類や強度による血糖値の下降度合い |

血糖トレンドの把握

現在の血糖値だけでなく、「これから血糖値が上がる傾向にあるのか、下がる傾向にあるのか」というトレンド(変動傾向)を矢印で示してくれます。

このトレンド情報を活用することで、高血糖や低血糖になる前に先手を打った対応が可能になります。

CGMを利用する大きなメリット

CGMの活用は患者さんご自身だけでなく、医療者側にとっても多くの利点をもたらし、糖尿病治療の質を大きく向上させます。

より良い血糖コントロールの実現

24時間の詳細な血糖データに基づいて、よりきめ細やかな治療調整が可能になります。

HbA1c(過去1~2か月の平均血糖値)の数値だけではわからない血糖変動の質を評価し、高血糖と低血糖の両方を避けながら、血糖値を目標範囲内に維持する時間を長くすることを目指します。

低血糖や高血糖のリスク低減

CGMには血糖値が設定した上限値や下限値に達した場合や、急激に変動した場合にアラートで知らせる機能があります。この機能により、重症低血糖などの危険な状態を未然に防ぐことができます。

特にインスリン治療を行っている方にとっては大きな安心材料となります。

生活習慣改善へのモチベーション向上

自分の行動(食事や運動)が血糖値にどう反映されるかをリアルタイムで見ることは、生活習慣を見直す強い動機付けになります。

「この食事をすると、こんなに血糖値が上がるのか」「食後の散歩で、これだけ上昇が抑えられるのか」といった発見が行動変容につながります。

CGMがもたらす主なメリット

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 治療の質の向上 | 詳細なデータに基づいた的確な治療調整が可能になる |

| 安全性の向上 | アラート機能により重症低血糖などを予防できる |

| 自己管理能力の向上 | 血糖変動の「見える化」で行動変容が促進される |

CGMの種類とそれぞれの特徴

日本で利用できるCGMにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。医師と相談しながら、ご自身のライフスタイルや治療内容に合ったものを選びます。

FreeStyleリブレ

上腕の後ろ側に装着するセンサーが特徴のCGMです。

センサーにリーダー(読み取り機)やスマートフォンをかざすことで、その時点での血糖値と過去8時間の変動グラフを確認できます。指先穿刺によるキャリブレーション(較正)が不要な点が大きな利点です。

アラート機能はありませんが、手軽に始められるため広く普及しています。

デクスコムG6

腹部などに装着するセンサーから、5分ごとに自動でスマートフォンのアプリなどに血糖データが送信されるCGMです。

血糖値が上がりすぎたり下がりすぎたりすると、自動でアラートが鳴る予測アラート機能が搭載されており、安全性が高いのが特徴です。

原則としてキャリブレーションも不要です。

ガーディアンコネクト/インスリンポンプ一体型

メドトロニック社が提供するCGMで、単独で使用する「ガーディアンコネクト」と、インスリンポンプと連動するタイプがあります。

インスリンポンプと連動するタイプでは低血糖を予測して自動的にインスリン注入を停止する機能などがあり、より高度な血糖管理が可能です。

主なCGMの特徴比較

| 製品名 | 主な特徴 | キャリブレーション |

|---|---|---|

| FreeStyleリブレ | スキャンして測定、アラートなし | 不要 |

| デクスコムG6 | 自動送信、予測アラート機能あり | 原則不要 |

| ガーディアンコネクト | 自動送信、インスリンポンプと連動可能 | 必要 |

CGMの利用の流れと注意点

実際にCGMを始める際の、クリニックでの流れや日常生活での注意点について説明します。

クリニックでの装着と説明

まず、医師や看護師がCGMセンサーを患者様の腕やお腹に装着します。装着は専用の器具を使い、一瞬で終わります。

その後、データの見方や受信機の操作方法、日常生活での注意点などについて詳しく説明を受けます。

センサー装着中の日常生活

センサーは耐水性があるため、装着したままシャワーを浴びたり入浴したりすることが可能です。

ただし、サウナや極端に熱いお風呂は避ける必要があります。運動も普段通り行えますが、センサーに強い衝撃が加わらないように注意しましょう。

装着中の注意点

- 激しい接触プレーのあるスポーツは避ける

- センサー部分を強くこすらない

- レントゲンやCT、MRI検査の前には必ず外す

データの読み取りとスマートフォンの活用

多くのCGMは専用のスマートフォンアプリと連携できます。アプリを使えばいつでも手軽に血糖データを確認したり、食事や運動、服薬などの記録をつけたりすることができます。

記録したデータは診察時に医師と共有し、治療に役立てます。

CGMの費用と保険適用

CGMの利用にかかる費用は保険が適用されるかどうかで大きく異なります。

保険が適用される条件

CGMの保険適用は、1型糖尿病の患者さんやインスリン治療中の2型糖尿病の患者さんなど特定の条件を満たす場合に限られます。

不安定な血糖コントロールに悩む方や重症低血糖のリスクが高い方などが対象となります。詳しい条件については、医師にご確認ください。

1割負担・3割負担の費用目安

保険適用の場合、CGMの種類や使用頻度によって費用は変動します。

例えばFreeStyleリブレの場合、3割負担の患者様で、センサー1個(2週間分)と関連の診療費などを合わせて、月におおよそ4,000円~6,000円程度が目安となります。

保険適用時の費用目安(月額)

| 負担割合 | おおよその費用 |

|---|---|

| 1割負担 | 約1,500円~2,000円 |

| 3割負担 | 約4,000円~6,000円 |

※上記はあくまで目安であり、診察内容や処方によって変動します。

自費診療で利用する場合

保険適用の条件に当てはまらない方でも自費診療でCGMを利用することが可能です。糖尿病予備群の方や、厳格な血糖管理を目指す方などが対象となります。

費用は全額自己負担となり、医療機関によって異なりますが、2週間の使用で数万円程度かかるのが一般的です。

よくある質問

CGM(持続血糖測定器)に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Qセンサーを装着したままお風呂に入れますか?

- A

はい、ほとんどのCGMセンサーは耐水設計になっているため、装着したまま入浴やシャワーが可能です。

ただしメーカーが定めた水深や時間を超える潜水や、サウナなどの高温環境での使用は避けてください。

- Q痛みはありますか?

- A

センサーを皮下に挿入する際にチクッとした軽い痛みを感じることがありますが、一瞬です。

後はほとんどの方が痛みや違和感なく日常生活を送っています。

細く柔らかいセンサーなので、体内で痛みを感じることはまずありません。

- Q自分でセンサーを取り付けられますか?

- A

はい、2回目以降はご自身でセンサーを交換・装着します。

初回にクリニックで看護師などから詳しい説明と指導を受けますのでご安心ください。操作は簡単で、多くの方が問題なくご自身で装着しています。

- Qデータはどのくらい正確ですか?

- A

CGMは血液ではなく皮下の間質液のグルコース濃度を測定しているため、実際の血糖値とは5~10分程度の時間差や若干の誤差が生じます。

しかし、技術の進歩によりその精度は年々向上しています。血糖値の大きな流れやトレンドを把握するには十分な精度を持っています。

治療方針の変更など重要な判断をする際には、SMBGによる血糖値での確認を推奨することがあります。

以上

参考にした論文

SATO, Junko; HIROSE, Takahisa; WATADA, Hirotaka. Continuous glucose monitoring system: Is it really accurate, safe and clinically useful?. Journal of Diabetes Investigation, 2012, 3.3: 225-230.

IDA, Satoshi; KANEKO, Ryutaro; MURATA, Kazuya. Utility of real‐time and retrospective continuous glucose monitoring in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta‐analysis of randomized controlled trials. Journal of diabetes research, 2019, 2019.1: 4684815.

TAMADA, Janet A., et al. Noninvasive glucose monitoring: comprehensive clinical results. Jama, 1999, 282.19: 1839-1844.

HANEDA, Masakazu, et al. Japanese clinical practice guideline for diabetes 2016. Diabetology international, 2018, 9: 1-45.

KONDO, Tatsuya, et al. The benefits and accuracy of real‐time continuous glucose monitoring in children and adolescents with type 1 diabetes attending a summer camp. Journal of Diabetes Investigation, 2025, 16.1: 154-162.

SKYLER, Jay S. The economic burden of diabetes and the benefits of improved glycemic control: The potential role of a continuous glucose monitoring system. Diabetes Technology & Therapeutics, 2000, 2.1, Supplement 1: 7-12.

BATTELINO, Tadej, et al. Continuous glucose monitoring and metrics for clinical trials: an international consensus statement. The lancet Diabetes & endocrinology, 2023, 11.1: 42-57.

ARAKI, Eiichi, et al. Japanese clinical practice guideline for diabetes 2019. Diabetology international, 2020, 11: 165-223.

RODBARD, David. Continuous glucose monitoring: a review of successes, challenges, and opportunities. Diabetes technology & therapeutics, 2016, 18.S2: S2-3-S2-13.

GROSS, Todd M.; MASTROTOTARO, John J. Efficacy and reliability of the continuous glucose monitoring system. Diabetes Technology & Therapeutics, 2000, 2.1, Supplement 1: 19-26.