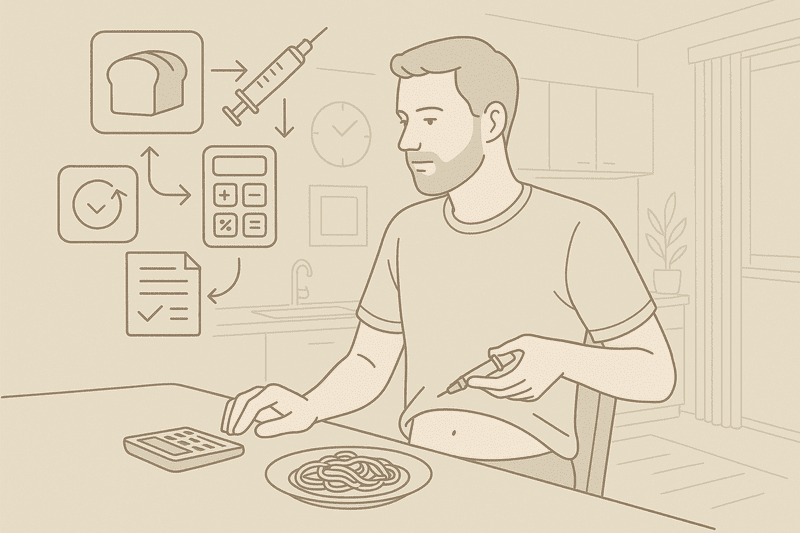

インスリン治療中の糖尿病患者さんにとって、食事の際のインスリン投与量は悩みの種です。特に「どれだけ食べたら、どれだけインスリンを打てば良いのか」は難しい問題です。

この悩みを解決する方法の一つに「カーボカウント」があります。カーボカウントは、食事に含まれる炭水化物(糖質)の量に応じてインスリン投与量を決める方法です。

この記事では、カーボカウントの基本的な考え方、インスリンカーボ比の計算方法、そして実践する上での注意点を詳しく解説します。

適切なインスリン投与量計算を学び、より良い血糖コントロールを目指しましょう。

カーボカウントとは?食事療法の新しい考え方

カーボカウントは、インスリン療法を行う1型糖尿病や2型糖尿病の患者さんが、食事の際に必要なインスリン量を計算するために用いる手法です。

従来のカロリー計算を中心とした食事療法とは異なり、血糖値に最も大きく影響する「炭水化物(糖質)」の量に着目します。

血糖値を上げる主な栄養素「炭水化物」

私たちが食事から摂取する栄養素には、炭水化物、たんぱく質、脂質の「三大栄養素」があります。この中で、食後の血糖値を最も速く、大きく上昇させるのが炭水化物(糖質)です。

たんぱく質や脂質も血糖値に影響を与えますが、炭水化物に比べるとその影響は緩やかです。

このため、食後の血糖コントロールを考える上で、まずは食事に含まれる炭水化物の量を正確に把握することが重要になります。

主な栄養素と食後血糖値への影響

| 栄養素 | 血糖値への影響 | 影響の速さ |

|---|---|---|

| 炭水化物(糖質) | 非常に大きい(ほぼ100%吸収) | 速い(食後30分~2時間) |

| たんぱく質 | 小さい(一部が糖に変わる) | 緩やか(数時間かけて) |

| 脂質 | ほとんどない(吸収を遅らせる) | 非常に緩やか |

カーボカウントの基本的な仕組み

カーボカウントの基本は、「食事に含まれる炭水化物の量」を数え(カウントし)、その量に見合った「インスリン(超速効型または速効型)の量」を決定することです。

インスリン治療を行っている方が、食事の自由度を高めながら良好な血糖コントロールを目指すために役立ちます。

例えば、「ごはんをいつもより多く食べたからインスリンを少し増やす」「おかずだけ食べて炭水化物を摂らなかったから食前のインスリンは打たない」といった柔軟な対応が可能になります。

なぜ今カーボカウントが注目されるのか

従来の食事療法では、食品交換表などを用いて厳密なカロリー制限や食品の交換を行うことが主流でした。しかし、この方法は計算が複雑で、日常生活での実践が難しいという側面もありました。

カーボカウントは、血糖値に直結する炭水化物に焦点を絞ることで、より実践的で分かりやすい方法として広まりました。

特にインスリンポンプ(CSII)や頻回インスリン注射(MDI)の普及に伴い、食事の量や内容に応じて細かくインスリン量を調整する必要性が高まったことも、注目される理由の一つです。

カーボカウントの種類と特徴

カーボカウントには、その目的や習熟度に応じて「基礎カーボカウント」と「応用カーボカウント」の2種類があります。

基礎カーボカウント(交換表の活用)

基礎カーボカウントは、主に食事の炭水化物量を一定に保つことで、食後の血糖値の安定を図る方法です。

インスリンの投与量が毎食固定されている方や、カーボカウントの導入初期段階の方に適しています。

日本の糖尿病食事療法で用いられる「食品交換表」の「表1(穀物、いも類など)」は、1単位(80kcal)あたり約15g〜20gの糖質を含むものとして計算することが多く、これをカーボカウントの単位(1カーボ)として利用することもできます。

ただし、カーボカウントでは一般的に「1カーボ=糖質10g」として計算する方が分かりやすいため、ここでは糖質10gを1カーボとして解説を進めます。

カーボカウントの種類と主な目的

| 種類 | 主な目的 | 対象者(例) |

|---|---|---|

| 基礎カーボカウント | 毎食の炭水化物摂取量を一定にする | インスリン量が毎食固定の方 |

| 応用カーボカウント | 摂取する炭水化物量に応じてインスリン量を調整する | 頻回インスリン注射やポンプ療法の方 |

応用カーボカウント(インスリン投与への活用)

応用カーボカウントは、基礎カーボカウントで炭水化物量を数える技術を習得した上で、さらに一歩進んだ方法です。

食事で摂取する炭水化物の量に合わせて、食前に投与するインスリン(超速効型など)の量を具体的に計算します。この計算に用いるのが「インスリンカーボ比」です。

どちらの方法を選ぶべきか

どちらの方法を選ぶかは、患者さんの糖尿病のタイプ、現在のインスリン治療法、そして血糖コントロールの状態によって異なります。

インスリン分泌がほとんどない1型糖尿病の方や、インスリンポンプを使用している方は、応用カーボカウントが必要です。

一方、インスリン分泌が残っている2型糖尿病の方で、毎食のインスリン量が決まっている場合は、まず基礎カーボカウントで食事のバランスを整えることから始めます。

どちらの場合も、自己判断で開始せず、必ず主治医や管理栄養士に相談の上で進めることが大切です。

インスリン投与量計算の鍵「インスリンカーボ比」

応用カーボカウントを実践する上で、最も重要な数値が「インスリンカーボ比」です。これは、患者さん一人ひとりのインスリンの効き方を示す指標です。

インスリンカーボ比とは何か

インスリンカーボ比とは、「インスリン1単位で処理できる炭水化物(糖質)の量(g)」を示す値です。

例えば、インスリンカーボ比が「10」の人の場合、インスリン1単位で10gの炭水化物を処理できる(血糖値の上昇を抑えられる)ことを意味します。

もしこの人が炭水化物を50g(5カーボ)摂取する場合、必要なインスリン量は「50g ÷ 10 = 5単位」と計算できます。

このインスリンカーボ比は、患者さんの体格、インスリン抵抗性、年齢などによって大きく異なります。

なぜインスリンカーボ比が人によって違うのか

インスリンの効きやすさ(インスリン感受性)は個人差が大きいです。

肥満がありインスリンが効きにくい状態(インスリン抵抗性)の方では、1単位のインスリンで処理できる炭水化物量は少なくなります(例:カーボ比が5)。

逆に、やせ型でインスリンが効きやすい方では、1単位で多くの炭水化物を処理できます(例:カーボ比が20)。

また、同じ人であっても、時間帯(朝は効きにくい、夜は効きやすいなど)や体調、運動の有無によってインスリンカーボ比は変動します。

インスリンカーボ比を知るメリット

自分のインスリンカーボ比を把握すると、食事内容に合わせてインスリン投与量を柔軟に調整できます。

これにより、食事の自由度が高まるだけでなく、食後の高血糖や低血糖を減らし、より安定した血糖コントロールを目指すことが可能になります。

- 食事の自由度向上

- 食後高血糖の防止

- 低血糖のリスク軽減

- 血糖コントロールの安定化

インスリンカーボ比の計算方法

インスリンカーボ比は、経験的に見つける方法と、計算式によっておおよその目安を算出する方法があります。ここでは、一般的に用いられる計算方法を紹介します。

計算に必要な「インスリン効果値」

インスリンカーボ比を計算する前に、まず「インスリン効果値(インスリン感受性係数)」を知る必要があります。インスリン効果値とは、「インスリン1単位でどれだけ血糖値が下がるか」を示す値です。

このインスリン効果値の計算方法は、次の大見出しで詳しく解説します。

500ルールを用いた計算(速効型・超速効型)

インスリンカーボ比を算出する簡単な計算式として「500ルール」があります。これは、1日の総インスリン投与量(TDD: Total Daily Dose)を用いて計算する方法です。

インスリンカーボ比 = 500 ÷ 1日の総インスリン投与量(TDD)

1日の総インスリン投与量(TDD)とは、基礎インスリン(持効型)と追加インスリン(超速効型など)の1日の合計量です。

インスリンカーボ比の計算例(500ルール)

| 1日の総インスリン投与量(TDD) | 計算式 | インスリンカーボ比 |

|---|---|---|

| 25単位 | 500 ÷ 25 | 20 |

| 40単位 | 500 ÷ 40 | 12.5 (約12) |

| 60単位 | 500 ÷ 60 | 8.3 (約8) |

例えば、TDDが40単位の人の場合、インスリンカーボ比は約12となります。これは、インスリン1単位で約12gの炭水化物を処理できる目安です。

あくまで目安であるため、実際の食事と食後血糖値の測定を通じて微調整が必要です。

実際の食事での調整方法

計算で求めたインスリンカーボ比が本当に自分に合っているか、実際の食事で確認します。食前に炭水化物量を計算してインスリンを投与し、食後2時間程度の血糖値を測定します。

食後の血糖値上昇が目標範囲内(例:50~70mg/dL程度の上昇)であれば、そのカーボ比が合っていると考えられます。

もし上昇幅が大きすぎる場合はカーボ比を小さく(インスリン量を多く)、上昇しない、または下がる場合はカーボ比を大きく(インスリン量を少なく)調整します。

もう一つの重要な指標「インスリン効果値(感受性)」

インスリン投与量計算において、インスリンカーボ比と並んで重要なのが「インスリン効果値」です。これは、高血糖時の補正に使用します。

インスリン効果値とは

インスリン効果値(またはインスリン感受性係数)は、「インスリン1単位によって下がる血糖値(mg/dL)」を示します。

例えば、インスリン効果値が「50」の人は、インスリン1単位を投与すると血糖値が約50mg/dL下がると予測できます。

この値は、食事前の血糖値が目標よりも高い場合に、食事のためのインスリン量に加えて、高血糖を補正するためのインスリン量を計算するのに用います。

1800ルール(または1500ルール)での計算

インスリン効果値も、1日の総インスリン投与量(TDD)から計算する目安の式があります。「1800ルール」(超速効型インスリンの場合)または「1500ルール」(速効型インスリンの場合)と呼ばれます。

インスリン効果値 = 1800 ÷ 1日の総インスリン投与量(TDD)

インスリン効果値の計算例(1800ルール)

| 1日の総インスリン投与量(TDD) | 計算式 | インスリン効果値 |

|---|---|---|

| 25単位 | 1800 ÷ 25 | 72 (約70) |

| 40単位 | 1800 ÷ 40 | 45 (約45) |

| 60単位 | 1800 ÷ 60 | 30 |

TDDが40単位の人の場合、インスリン効果値は約45mg/dLとなります。この値も個人差や時間帯による変動があるため、調整が必要です。

高血糖時の補正インスリン計算

食前の血糖値が目標値(例:120mg/dL)よりも高い場合(例:210mg/dL)、高血糖を補正するためのインスリン量(補正インスリン)を計算します。

補正インスリン量 = (現在の血糖値 - 目標血糖値) ÷ インスリン効果値

例えば、インスリン効果値が45の人が、食前血糖値210mg/dLで目標値120mg/dLの場合、補正インスリンは「(210 – 120) ÷ 45 = 2単位」となります。

この2単位を、食事の炭水化物量から計算したインスリン量に上乗せして投与します。

補正インスリンの計算例

| 現在の血糖値 | 目標血糖値 | インスリン効果値 | 計算式 | 補正インスリン量 |

|---|---|---|---|---|

| 210mg/dL | 120mg/dL | 45 | (210 – 120) ÷ 45 | 2単位 |

| 180mg/dL | 100mg/dL | 40 | (180 – 100) ÷ 40 | 2単位 |

カーボカウントの実践ステップ

カーボカウントを実際に行うには、いくつかのステップを踏んで習得していく必要があります。

食事の炭水化物量を把握する

カーボカウントの第一歩は、食べるものの炭水化物(糖質)量を正確に知ることです。慣れるまでは、食品の重さをはかりで測定し、計算することが推奨されます。

- 食品成分表の活用

- 栄養成分表示の確認

- カーボカウント用アプリの利用

- 食品の計量

主な食品の炭水化物(糖質)量の目安

| 食品名 | 目安量 | 炭水化物(糖質)量 (約) |

|---|---|---|

| ごはん(白米) | 茶碗1杯 (150g) | 55g |

| 食パン | 6枚切り1枚 (60g) | 27g |

| うどん(ゆで) | 1玉 (250g) | 52g |

| バナナ | 中1本 (可食部100g) | 21g |

自分のインスリンカーボ比を適用する

次に、把握した炭水化物量に対して、自分のインスリンカーボ比を用いて必要なインスリン量を計算します。

食事のインスリン量 = 摂取する炭水化物量(g) ÷ インスリンカーボ比

例えば、インスリンカーボ比が12の人が、炭水化物量60gの食事を摂る場合、「60g ÷ 12 = 5単位」のインスリンが必要と計算できます。

食前血糖値が高ければ、前述の補正インスリン量をこれに加えます。

食後の血糖値を確認し調整する

カーボカウントを始めたら、必ず食後血糖値(1〜2時間後)を測定し、計算が合っていたかを確認します。血糖値が目標範囲内であれば計算が適切であったと考えられます。

もし高すぎたり低すぎたりした場合は、インスリンカーボ比やインスリン効果値が今の自分に合っていない可能性があります。記録を取り、主治医や管理栄養士に相談して調整を行います。

食品表示(栄養成分表示)の活用法

加工食品や外食(一部)には、栄養成分表示が記載されています。この中の「炭水化物」または「糖質」の量を確認することで、比較的簡単にカーボカウントができます。

「炭水化物」は「糖質」と「食物繊維」を合計した値です。血糖値に直接影響するのは主に「糖質」ですが、表示が「炭水化物」しかない場合は、その数値を用いて計算しても大きな誤差はありません。

カーボカウント実践時の注意点

カーボカウントは非常に有用な方法ですが、いくつかの注意点があります。これらを理解しておくことで、より安全かつ効果的に実践できます。

炭水化物以外の影響(脂質・たんぱく質)

カーボカウントは炭水化物に着目しますが、他の栄養素も血糖値に影響します。

特に脂質(油)を多く含む食事(例:揚げ物、ピザ、中華料理)は、胃腸の動きを遅らせるため、食後の血糖値上昇が通常よりも遅れ、長時間続く傾向があります。

このような食事の場合、超速効型インスリンの効果が切れた後に血糖値が上がってくることがあります。

インスリンポンプの場合はインスリンの投与方法を調整(延長ボーラスなど)したり、頻回注射の場合でも分割して投与したりするなど、工夫が必要な場合があります。

食事のタイミングとインスリン投与

超速効型インスリンは、効果が速く発現するため、原則として食直前(食事の5〜10分前)に投与します。食事の準備ができてから投与し、すぐに「いただきます」をすることが低血糖を防ぐ上で重要です。

食事開始が遅れる場合は、インスリン投与も遅らせる必要があります。

低血糖への備えと対処

インスリン投与量を計算する方法であるため、計算ミスや予測よりも食事量が少なかった場合、あるいは運動量が多かった場合などに低血糖を起こす可能性があります。

常に対応できるよう、ブドウ糖や糖分を含む飲料などを携帯することが必要です。

低血糖の主な症状と対処

| 主な症状 | 対処法 |

|---|---|

| 冷や汗、動悸、手の震え、強い空腹感 | すぐにブドウ糖10gまたは砂糖20g、糖分を含むジュース150-200mlを摂取する |

| 意識が朦朧とする、けいれん | 自力での対処は困難。周囲の助けを呼び、すぐに救急車を要請する |

主治医や管理栄養士との連携

カーボカウント、特にインスリンカーボ比やインスリン効果値を用いた応用カーボカウントは、専門的な知識が必要です。自己判断でインスリン量を変更することは大きな危険を伴います。

必ず、糖尿病専門医や経験豊富な管理栄養士の指導のもとで学び、実践するようにしてください。

血糖値の記録や食事の記録を見せながら、定期的にカーボ比などの設定を見直すことが、安全で効果的な血糖コントロールにつながります。

よくある質問(FAQ)

- Q外食時や市販品ではどう計算しますか?

- A

外食や市販品の場合、まず栄養成分表示を探します。表示があれば、その「炭水化物」または「糖質」の数値を使います。

表示がないメニュー(例:レストランの料理)の場合は、見た目や含まれる食材から推測します。例えば、「ごはんの量はコンビニのおにぎり(糖質約40g)の何個分か?」「このパスタは乾麺で何g(乾麺100gで糖質約70g)くらいか?」といった具合です。

経験が必要ですが、カーボカウント用のアプリや書籍に代表的なメニューの炭水化物量が掲載されているため、それらを参考にすると良いでしょう。

迷った時は少なめに見積もり、食後の血糖値を確認して補正する方が安全です。

- Q運動する日のカーボカウントはどうしますか?

- A

運動は血糖値を下げる効果があります。運動の強度や時間によって、インスリンの必要量が変わります。

運動の予定がある場合は、あらかじめ食事のインスリン量を減らす(例:いつもの7〜8割にする)、または運動前に補食(炭水化物)を摂る、といった調整が必要です。

どれくらい減らすか、またはどれくらい補食するかは個人差が大きいため、主治医と相談しながら自分のパターンを見つけることが重要です。運動前後の血糖測定も忘れずに行いましょう。

- Qカーボカウントを始めたい時はどうすれば良いですか?

- A

カーボカウントに興味を持たれたら、まずはかかりつけの主治医に「カーボカウントを学びたい」と相談してください。

自己流での開始は、インスリン投与量の計算ミスによる高血糖や重篤な低血糖を招く危険があります。医師の許可と指導のもと、管理栄養士による栄養指導(食事指導)を受けるのが一般的です。

当クリニックでも、インスリン治療中の患者さん向けに、専門のスタッフ(医師、看護師、管理栄養士)がカーボカウントの導入と実践を丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。