血糖値が思うように改善しないと不安や疑問が募るものです。

食事制限や運動療法を続けていてもなぜ数値が好転しないのか、どのように改善へ近づくことができるのか。多くの方が抱えるこの疑問を解決するため専門医の視点から原因や対処法を詳しく解説します。

身体の仕組みや生活習慣を理解し、適切な方法を継続すれば血糖値の安定をめざすことができます。

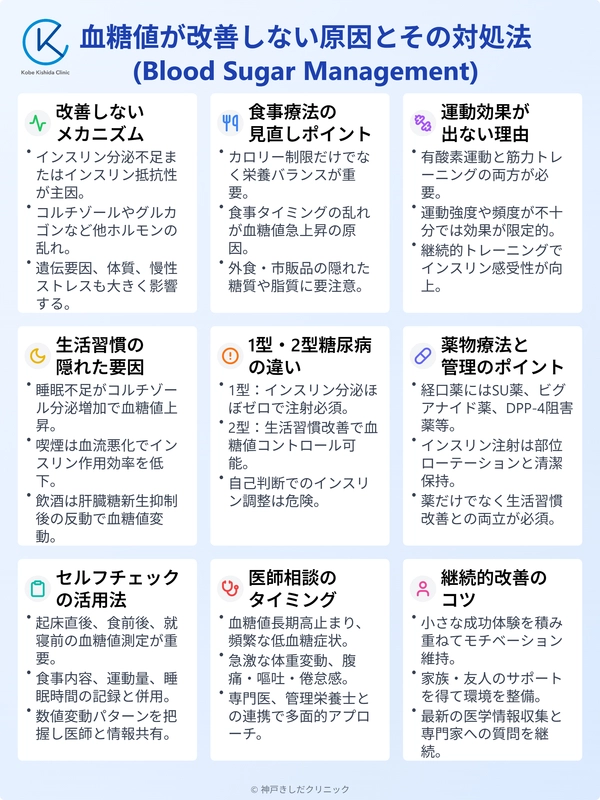

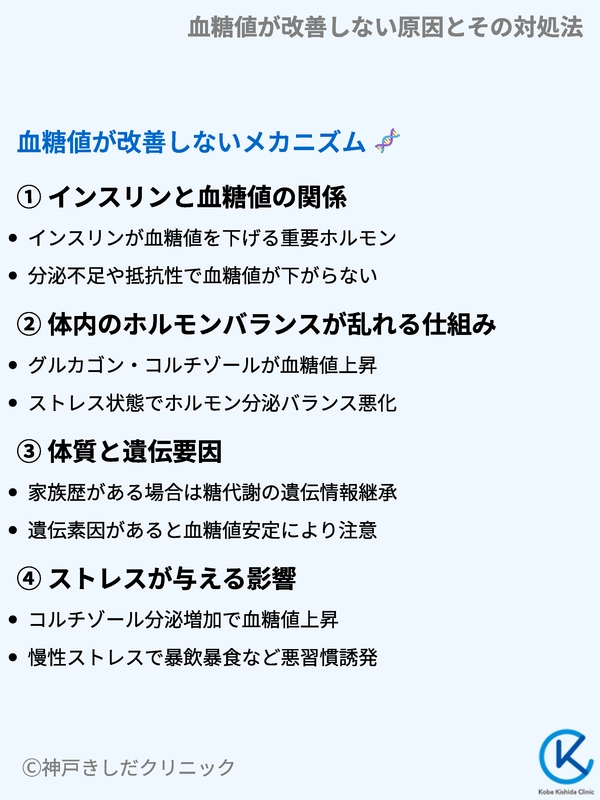

血糖値が改善しないメカニズム

血糖値がなかなか改善しない理由には身体の複雑なホルモンバランスや個々人の生活習慣の影響など、さまざまな要素が組み合わさっていることが多いです。

血糖値は食事だけでなく運動不足やストレス、睡眠の質などによっても大きく左右されます。

この章ではまず血糖値がうまく改善しない仕組みについて整理します。

インスリンと血糖値の関係

インスリンは血糖値を下げる重要なホルモンです。すい臓のβ細胞から分泌され、糖を筋肉や肝臓、脂肪細胞に取り込むよう促します。

インスリンの分泌量が不足したり体がインスリンに対する抵抗性を持ったりすると、血液中の糖が十分に細胞内に取り込まれず血糖値が下がりにくくなります。

インスリンには以下のような働きがあります。

- 血液中の糖を細胞に取り込ませる

- 余分な糖をグリコーゲンとして肝臓や筋肉に蓄える

- 血糖値が必要以上に上昇しないよう調整する

インスリンが正常に分泌されても体のインスリン抵抗性が高い状態だと血糖値が改善しにくくなるケースがあります。

これは運動不足や過剰なカロリー摂取による肥満が背景にあることも多いです。

体内のホルモンバランスが乱れる仕組み

血糖値を調整するホルモンはインスリンだけではありません。以下のようなホルモンも血糖値に影響を与えます。

- グルカゴン:インスリンとは逆に肝臓に貯蔵されている糖を放出させて血糖値を上昇させる

- コルチゾール:ストレス状態で分泌が増加し血糖値を上昇させる

- 成長ホルモン:たんぱく質合成を促進しつつ血糖値にも影響を与える

これらのホルモンの分泌バランスが崩れると血糖値の調整がうまくいかず、血糖値が改善しない状態が続きやすくなります。

体質と遺伝要因

血糖値がなかなか改善しない要因として体質や遺伝が関係していることもあります。

家族に糖尿病の方が多い場合は糖代謝にかかわる遺伝情報を受け継いでいる可能性があります。

体質は食事や運動などである程度コントロールできますが、遺伝的な素因がある場合は血糖値を安定させるためにより注意深い対処が必要となります。

血糖値コントロールにかかわる主な要素

| 要素 | 具体的な影響 | 改善のポイント |

|---|---|---|

| インスリン分泌量 | 不足すると血糖値が下がりにくい | 適度な運動・食生活の見直し |

| インスリン抵抗性 | 高まると血糖値が取り込みにくい | 体重管理、筋力アップ |

| 遺伝素因 | 糖尿病になりやすい体質 | 定期検査や生活習慣の強化 |

| 他ホルモンの乱れ | コルチゾールやグルカゴンの過剰分泌など | ストレス対策、十分な睡眠 |

ストレスが与える影響

ストレスがかかるとコルチゾールの分泌量が増えて血糖値を上昇させる方向に働きます。

急性のストレスなら一時的なものですが、慢性的なストレス状態が続くと血糖値が安定しにくくなります。

また、ストレスを感じると暴飲暴食など不適切な生活習慣に陥りがちです。その結果、血糖値が下がりにくい状況が長引くことがあります。

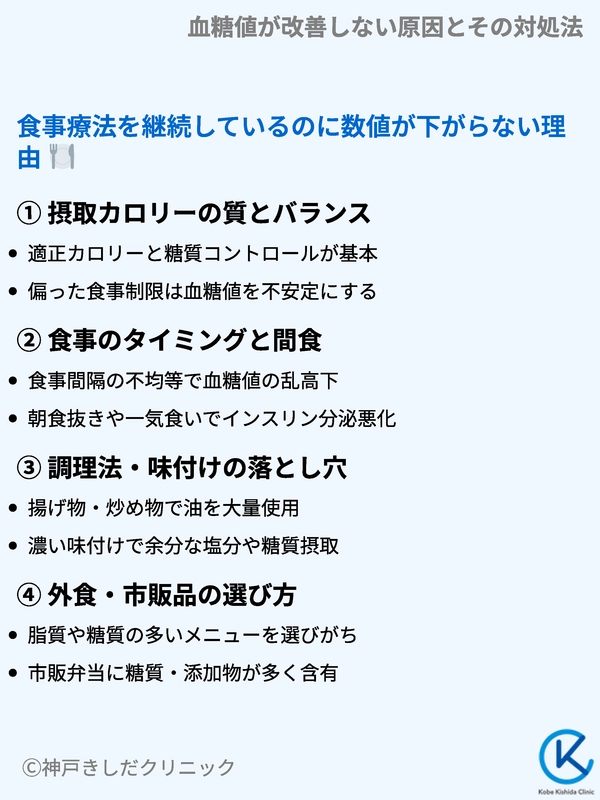

食事療法を継続しているのに数値が下がらない理由

血糖値改善には食事の管理が大切だとよく言われます。

しかし「きちんと食事制限をしているのに血糖値が下がらない」と感じる方は少なくありません。

カロリーや糖質制限を行っているはずなのに思ったように結果が出ない理由には食事の質やタイミングなど、さまざまな要素が関係してきます。

摂取カロリーの質とバランス

食事療法の基本は適正カロリーと糖質のコントロールです。しかし単純にカロリーや糖質を減らすだけではなく、たんぱく質や脂質、ビタミン・ミネラルなどのバランスが大切です。

偏った食事制限でエネルギー不足や栄養不足に陥ると、かえって血糖値が安定しないことがあります。

糖質・たんぱく質・脂質のバランス目安

| 栄養素 | 主な役割 | 取り入れ方の例 |

|---|---|---|

| 糖質 | エネルギー源として利用される | 低GI食品、野菜類の活用 |

| たんぱく質 | 筋肉・臓器・ホルモンの材料になる | 魚・肉・大豆製品の適量摂取 |

| 脂質 | 細胞膜の構成、ホルモン合成に寄与 | 良質な脂質(オリーブオイル等) |

食事のタイミングと間食

食事のタイミングを誤ると血糖値の乱高下を起こしやすくなります。

朝食を抜いたり、一気に大量に食べると血糖値が急上昇し、インスリンの分泌バランスが崩れやすくなります。

また、食事と食事の間が空きすぎると空腹時に間食をして余計なカロリーを摂取してしまうなどコントロールが難しくなります。

食事のタイミングを整えるために大切なポイント

- 朝食はしっかりと摂り、昼食・夕食との間隔をできるだけ均等にする

- 空腹を感じすぎる前に適度な軽食(ゆで卵やナッツなど栄養価の高いもの)を取り入れる

- 夕食が遅くなる場合は間に軽い軽食で血糖値の乱高下を防ぐ

調理法・味付けの落とし穴

ヘルシーな食材を選んでいても揚げ物や炒め物で油を大量に使ったり、濃い味付けによって余分な塩分や糖質を摂取したりすることがあります。

特に外食や総菜などは思った以上に糖質や塩分が含まれている場合があるため要注意です。

味付けや調理法を見直す工夫

- 油は少量にし、蒸し料理や煮物などを積極的に採用する

- しょうゆや味噌などの調味料は減塩タイプを利用する

- 食材そのもののうまみを生かす薄味を心がける

外食・市販品の選び方

仕事やプライベートで外食が多い方はどうしても脂質や糖質の多いメニューを選びがちです。

血糖値が下がりにくい理由のひとつとして外食頻度が挙げられることも少なくありません。

外食だけでなく、市販のお弁当や総菜にも糖質や脂質、添加物が多く含まれている場合があります。

外食や市販品を選ぶ際に意識したいポイント

- 野菜を豊富に使ったメニューを優先する

- メインはたんぱく質が多く脂質の少ない食材(魚や鶏肉など)を選ぶ

- 糖質の多いソースやドレッシングは別添えにして使用量を調整する

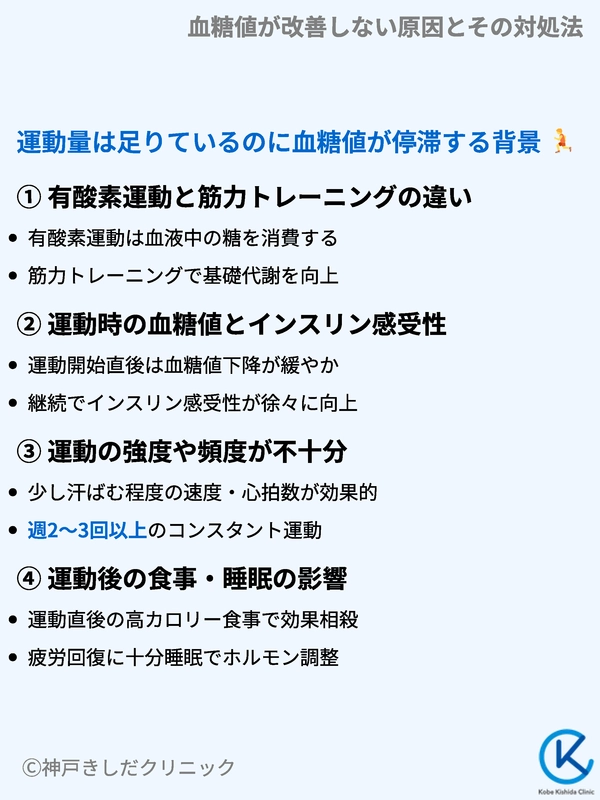

運動量は足りているのに血糖値が停滞する背景

適度な運動は血糖値コントロールに役立つといわれていますが、「ウォーキングや筋力トレーニングをしているのに血糖値が下がらない」という声もよく聞きます。

運動には種類や強度、継続時間のほかにも注意すべきポイントが存在します。

有酸素運動と筋力トレーニングの違い

運動には大きく分けて有酸素運動と筋力トレーニングがあります。有酸素運動は血液中の糖を消費し、脂肪燃焼にもつながりやすいです。

一方、筋力トレーニングは筋肉量を増やし、基礎代謝を上げる効果が期待できます。

どちらも血糖値の安定に寄与するのでバランスよく行うことが望ましいです。

主な運動と期待される効果

| 運動の種類 | 具体例 | 血糖値コントロールへの主な効果 |

|---|---|---|

| 有酸素運動 | ウォーキング、ジョギング | エネルギー消費、インスリン感受性向上 |

| 筋力トレーニング | スクワット、腕立て伏せなど | 筋肉量増加、基礎代謝アップ |

| ストレッチ | ヨガ、静的ストレッチ | リラックス効果、血行促進 |

運動時の血糖値とインスリン感受性

運動を始めたばかりの段階では血糖値が急激に下がりにくいことがあります。

体が運動に慣れていないと筋肉や肝臓での糖の取り込みがスムーズに進まず結果的に血糖値が下がりにくいと感じる場合があります。

継続的なトレーニングを行うことでインスリン感受性が高まり、徐々に血糖値のコントロールがよくなる傾向があります。

運動の強度や頻度が不十分

運動そのものの時間は確保できていても強度や頻度が不十分だと血糖値改善には結びつきにくいです。

ウォーキングにしても、ただ歩くだけでなく少し汗ばむ程度の速度や心拍数を意識すると効果が高まります。

また、週1回だけ長時間運動するよりも週2~3回以上に分けてコンスタントに運動するほうが血糖値の安定には適しています。

運動習慣を続けるために大切な工夫

- 運動前後に軽くストレッチを行い、ケガを予防する

- 運動の時間帯や内容を日常のスケジュールに組み込みやすくする

- 同じ運動を続けるだけでなく、時には内容を変えて飽きにくくする

運動後の食事・睡眠の影響

運動直後に高カロリーの食事を摂るとせっかくのエネルギー消費が帳消しになる恐れがあります。

また運動した後、疲労やストレスを過度に感じることで食欲が増すケースもあります。

さらに、運動による疲労を十分な睡眠で回復させないとホルモンバランスが乱れやすくなり、血糖値に悪影響を及ぼす可能性があります。

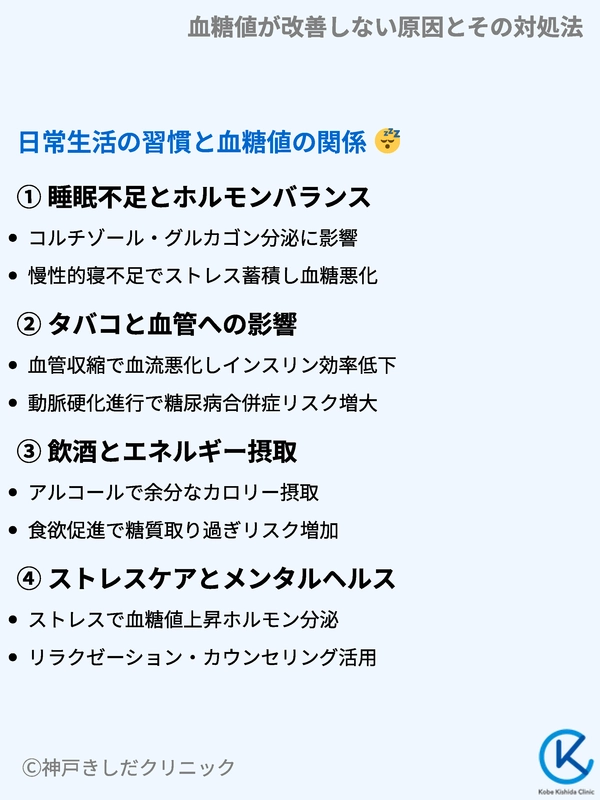

日常生活の習慣と血糖値の関係

血糖値の改善を阻む原因は食事や運動だけでなく、日常生活のあらゆる習慣に潜んでいます。

生活習慣が乱れるとホルモンバランスが乱れやすく、血糖値にも大きな影響が及びます。

この章では睡眠・喫煙・飲酒などの習慣について詳しく見ていきます。

睡眠不足とホルモンバランス

慢性的な睡眠不足は血糖値を上昇させるホルモンであるコルチゾールやグルカゴンの分泌に影響を与えます。

寝不足の状態が続くと体が休まらずストレスをため込んでしまい、血糖値改善が妨げられます。

睡眠の質を高めるポイント

- 就寝2時間前には食事を済ませ、胃腸を休めておく

- 寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、ブルーライトを避ける

- 軽い読書や音楽などリラックスできる習慣を取り入れる

タバコと血管への影響

喫煙は血管を収縮させ、血流を悪化させます。血流が滞るとインスリンが細胞に作用する効率が下がり血糖値コントロールが難しくなります。

さらに喫煙は動脈硬化を進行させるリスクを高め、糖尿病合併症のリスクも増大させます。

飲酒とエネルギー摂取

適度な飲酒でもアルコールによって余分なカロリーを摂取する可能性があります。

アルコールは肝臓の糖新生を抑制する作用があり、一時的に血糖値が急降下したかと思えば、逆に食欲を促して糖質を取り過ぎるリスクもあります。

長期的にはインスリン抵抗性の悪化を招くケースも報告されています。

飲酒量をコントロールするための視点

| 種類 | 特徴 | カロリーの目安(100mlあたり) |

|---|---|---|

| ビール | 炭酸で飲みやすい | 約40~50kcal |

| ワイン | ポリフェノール含有 | 約70kcal |

| 焼酎・ウイスキー | 度数が高く少量で酔いやすい | 種類により差が大きい |

ストレスケアとメンタルヘルス

メンタル面も血糖値に大きく関わります。ストレスがかかると血糖値を上げるホルモンが分泌されやすくなり、改善が進みにくくなります。

心の負担を軽くするために自分なりのリラクゼーション方法やカウンセリングなどを活用することは大切です。

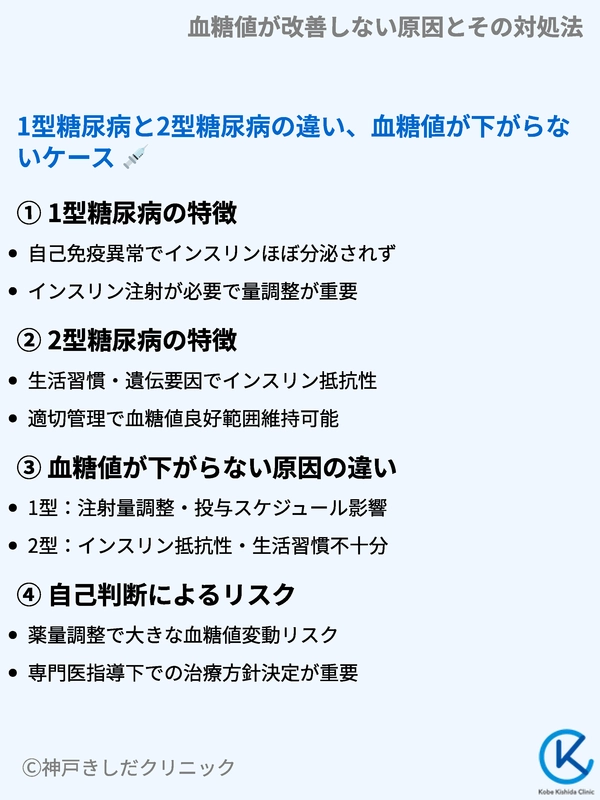

1型糖尿病と2型糖尿病の違い、血糖値が下がらないケース

血糖値が下がりにくい要因には糖尿病の種類も関係します。1型糖尿病と2型糖尿病では原因や治療のアプローチが異なり、それに応じたケアが求められます。

ここでは「1型糖尿病で血糖値が下がらない」「2型糖尿病が治るのかどうか」といった疑問に触れながら、それぞれの違いについて整理します。

1型糖尿病の特徴

1型糖尿病は自己免疫の異常などでインスリンがほとんど分泌されない状態になることが多く、インスリン注射が必要となります。

血糖値が不安定になりやすく、食事とインスリンのバランスを慎重に管理する必要があります。

インスリンの適切な量を見誤ると1型糖尿病で血糖値が下がらない状況が生じやすいです。

2型糖尿病の特徴

2型糖尿病は主に生活習慣や遺伝要因などが原因となり、インスリン抵抗性やインスリン分泌不足を引き起こす病態です。

生活習慣を改善し、適切な食事・運動療法を続けると症状のコントロールが期待できます。

2型糖尿病が治るかどうかは個々の状態によって異なりますが、適切な管理で血糖値を良好な範囲に維持できる方もいます。

1型糖尿病と2型糖尿病の比較

| 項目 | 1型糖尿病 | 2型糖尿病 |

|---|---|---|

| インスリン分泌 | 著しく低下またはほぼゼロ | 不十分(初期は分泌があるが抵抗性が強い) |

| 主な原因 | 自己免疫異常 | 生活習慣、遺伝要因 |

| 治療の基本 | インスリン注射 | 食事・運動療法、経口薬、必要に応じてインスリン |

| 発症年齢 | 若年期に多い | 中高年以降が中心 |

血糖値が下がらない原因の違い

1型糖尿病の場合はインスリン注射量の調整が難しく、生活習慣以外に投与スケジュールや注射技術によっても血糖値に影響が出ます。

2型糖尿病の場合はインスリン抵抗性や食事・運動の不十分さが血糖値停滞の大きな要因となります。

どちらのタイプでも医師の指導を受けながら自分の状態に合った療法を模索することが重要です。

自己判断によるリスク

1型糖尿病、2型糖尿病を問わず、自己判断でインスリン量や薬の服用を調整すると大きな血糖値変動を招くリスクがあります。

また、症状が安定してきたからといって通院や検査を怠ると血糖値が再び上昇する原因になります。

糖尿病専門医の指導のもとで治療方針を決めることが大切です。

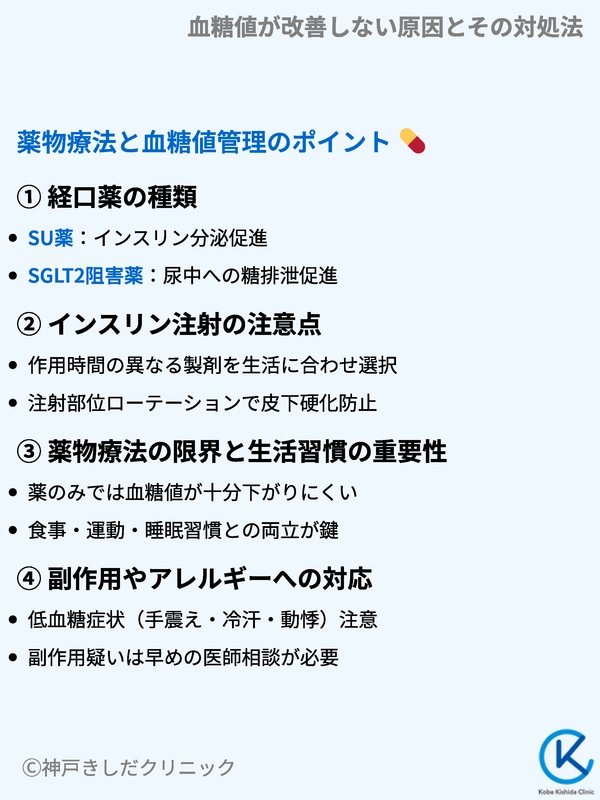

薬物療法と血糖値管理のポイント

食事療法や運動療法だけでは血糖値が安定しにくい場合、経口薬やインスリン注射などの薬物療法が用いられます。

薬物療法は血糖値の改善を促す重要な手段ですが、適切に使用しないと効果が出にくい場合や副作用が現れる可能性もあります。

経口薬の種類

2型糖尿病では経口血糖降下薬が処方されることが多いです。

主な種類としては以下のようなものがあります。

- スルフォニル尿素薬(SU薬):インスリン分泌を促進する

- ビグアナイド薬:肝臓での糖新生を抑制し、インスリン抵抗性を改善する

- DPP-4阻害薬:インクレチンの分解を抑制し、血糖値上昇を抑える

- SGLT2阻害薬:尿中への糖排泄を促進して血糖値を下げる

インスリン注射の注意点

1型糖尿病では必須となるインスリン注射ですが、2型糖尿病で血糖値が安定しない場合にも導入されることがあります。

インスリン注射には作用時間の異なる製剤があり、混合型や超速効型、長時間型など、患者さんの生活スタイルや血糖値のパターンに合わせて選択します。

インスリン注射を行う際の心がけ

- 注射部位をローテーションし、皮下組織の硬化を防ぐ

- 注射針の使い回しは避け清潔を保つ

- 食事量や運動量に応じてインスリン量を調整し低血糖や高血糖を防ぐ

薬物療法の限界と生活習慣の重要性

薬を利用するだけでは血糖値が十分に下がりにくいケースもあります。

薬物療法はあくまでも血糖値コントロールの補助であり、食事や運動、睡眠などの生活習慣が整っていないと思うように数値が改善しません。

医師や管理栄養士のアドバイスを受けながら薬と生活改善を両立させることが鍵になります。

薬物療法と生活習慣改善を両立するための視点

- 薬を飲むだけで安心せず、自己血糖測定や食事記録を続ける

- 定期的に医師との相談を行い、薬の種類や量を見直す

- 血圧や脂質異常など他のリスク因子も併せて管理する

副作用やアレルギーへの対応

薬によっては低血糖や胃腸障害、アレルギー反応などの副作用が起こる場合があります。

特に血糖降下剤を使用している場合は低血糖症状(手の震え、冷や汗、動悸など)に迅速に対処する必要があります。

副作用が疑われるときは早めに医師に相談してください。

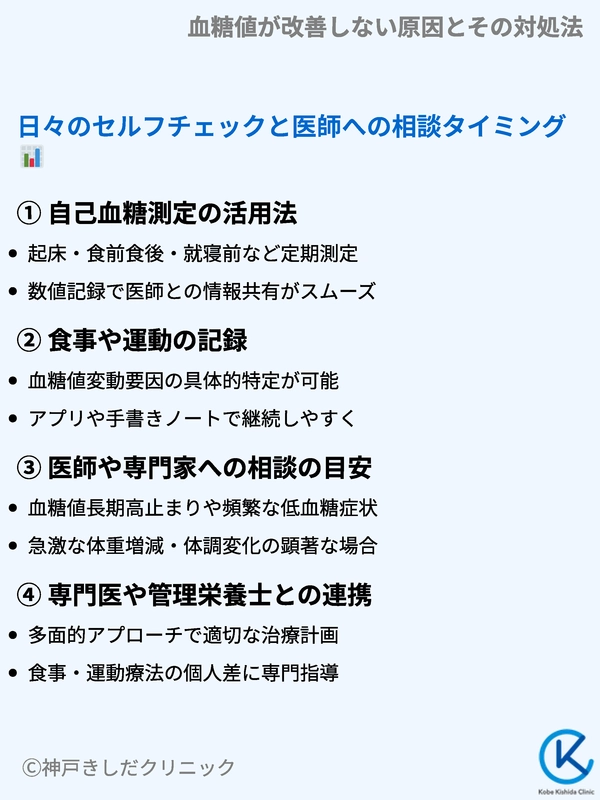

日々のセルフチェックと医師への相談タイミング

血糖値改善には日頃のセルフチェックが欠かせません。

こまめに自己血糖測定を行い、自分の数値がどのように変動するかを知ることで食事や運動の改善を的確に行うことができます。

また、改善が思うように進まないときの相談先を知っておくことも大切です。

自己血糖測定の活用法

自己血糖測定器を用いると起床直後や食前・食後、就寝前など様々なタイミングで血糖値を把握できます。

これによって、¥自分の血糖値が特に高くなる時間帯や、¥食事の内容による影響などを把握しやすくなります。

測定した数値を記録しておくことで医師と具体的な数値を共有できるため、治療方針の調整がスムーズに進みます。

自己血糖測定で注目したいタイミング

| タイミング | 意味・目的 |

|---|---|

| 起床直後 | 夜間の血糖変動や基礎インスリン量を確認 |

| 食前 | 空腹時血糖の把握 |

| 食後2時間程度 | 食事による血糖値のピークを把握 |

| 就寝前 | 夜間低血糖リスクの確認 |

食事や運動の記録

血糖値の変動だけでなく食事の内容や運動量もあわせて記録しておくと血糖値に影響を与える具体的な要因を見つけやすくなります。

毎日すべてを詳細に書き込むのは大変ですが、スマートフォンのアプリや手書きのノートなど自分に合った方法で続けることが大切です。

- 何を食べたか(主食・副菜・間食含む)

- 運動の種類と時間、強度

- 睡眠時間や気分、体調の変化

医師や専門家への相談の目安

自己管理を続けても血糖値が下がりにくい場合、もしくは急激に血糖値が上がる場合は早めに医師に相談したほうがよいです。

自己判断で薬を増減したり極端な食事制限を行ったりすると体調悪化や合併症のリスクが高まる可能性があります。

以下のような状況に該当する場合は医療機関への連絡を考えましょう。

- 血糖値が長期間にわたり高止まりしている

- 低血糖症状を頻繁に起こす

- 体重が急激に増減する

- お腹の痛みや嘔吐、倦怠感など体調変化が顕著にみられる

受診の際に持参すると役立つ情報

| 持参すべき情報 | 理由・メリット |

|---|---|

| 血糖値の記録 | 数値の推移を客観的に把握できる |

| 食事・運動の記録 | 生活習慣との関連性を医師が判断しやすい |

| 内服薬のリスト | 薬物相互作用や副作用をチェックできる |

| 自己血糖測定器具 | 正しい操作方法について指導を受けられる |

専門医や管理栄養士との連携

糖尿病は多面的なアプローチが必要です。医師だけでなく管理栄養士や看護師、薬剤師など複数の専門家と連携することで、より適切な治療計画を立てられます。

特に食事療法や運動療法は個人差が大きいため、プロのアドバイスを受けながら微調整していくと良い結果が出やすくなります。

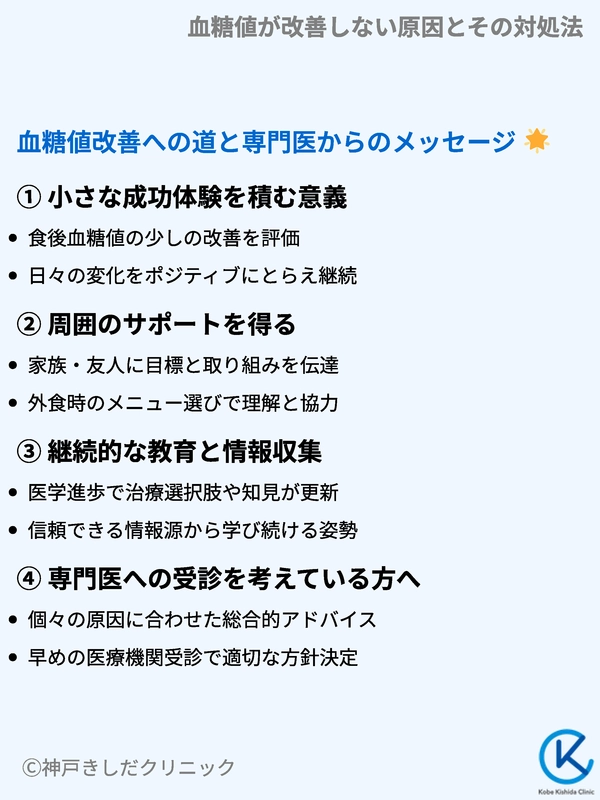

血糖値改善への道と専門医からのメッセージ

血糖値が下がりにくい状況に直面している方にとって生活習慣の見直しや薬物療法、専門家との連携は負担に感じる場面もあるでしょう。

しかし正しい知識を持ち、一つ一つの習慣を改善することで多くの方は血糖値の安定に近づけます。焦らず継続的な取り組みを続けることが肝心です。

小さな成功体験を積む意義

長期間にわたる治療や生活習慣の改善はモチベーションの維持が課題になります。そこで有効になるのが小さな成功体験を積むことです。

例えば「食後血糖値がいつもより少しだけ低くなった」「ウォーキングの距離を増やせた」など日々の変化をポジティブにとらえていくと継続のエネルギーにつながります。

周囲のサポートを得る

家族や友人、職場の同僚などに自分の目標や取り組みを伝えておくと外食時のメニュー選びや休憩時間の活動などで理解と協力を得やすくなります。

糖尿病は本人だけでなく周囲のサポートも不可欠といえます。

- 一緒に食事内容を考えてもらう

- 運動の時間を確保できるよう協力を得る

- 定期的に励まし合える仲間を作る

継続的な教育と情報収集

医学の分野は研究が進み、より多くの治療選択肢や知見が得られています。

食事療法や運動療法に関しても随時アップデートされている情報があるため、医療機関や学会誌、信頼できる情報源から学び続ける姿勢が大切です。

わからないことは医療スタッフに遠慮なく質問し、自分の治療に役立てることをおすすめします。

情報収集を継続するメリット

| メリット | 理由 |

|---|---|

| 治療の選択肢が広がる | 新しい薬やアプローチを知ることで可能性が増える |

| より適した生活習慣に近づく | 新しい栄養学や運動学の知見を取り入れやすくなる |

| モチベーションを維持できる | 常に学習していることで目標意識を高められる |

専門医への受診を考えている方へ

血糖値が改善しない理由は個々人によって異なるため自己判断だけでは限界があります。

専門医は食事・運動・薬物療法の総合的な知見を持ち、患者さん一人ひとりに合わせたアドバイスを行います。

少しでも「血糖値が下がりにくい」「どうすれば2型糖尿病が治るように近づけるのか」「1型糖尿病で血糖値が下がらない原因がはっきりしない」などの疑問があれば、早めに医療機関を受診してみてはいかがでしょうか。

以上