血糖値のコントロールは健康管理の中でも大きな関心事です。

中でもHBA1Cは日々の生活習慣や食事によって変動しやすい血糖値を長期的に把握するうえで重要な数値です。

とはいえ、空腹時血糖値との違いや血糖値との相関をどのように捉えればいいのか、疑問をお持ちの方も多いでしょう。

本記事ではHBA1Cと空腹時血糖値の基本知識から両者の関係性や具体的な数値の見方、暮らしの中で取り組める血糖値のコントロール手法までわかりやすく解説します。

血糖値とHBA1Cの基礎知識

血糖値やHBA1C(ヘモグロビンエーワンシー)について耳にする機会は多いかもしれません。

しかしこれらの数値が何を示し、どのような意味を持つのかを正確に理解できていない場合は数値が少し変動しただけで不安になりがちです。

ここではそれぞれの仕組みを把握して血糖の変動に対するイメージをつかんでいただくことをめざします。

血糖値の基本メカニズム

血糖値は血液中に含まれるブドウ糖の濃度を示します。

食事をとるとブドウ糖が増加してインスリンの働きによって細胞に取り込まれたり肝臓に蓄えられたりします。

主なポイントは以下のとおりです。

- 食事をとると血糖値が上昇する

- インスリンが過不足なく分泌されると血糖値が正常に保たれる

- インスリンの分泌量が低下したり効きにくくなったりすると血糖値が高止まりしやすい

表:血糖値とインスリンの基本的な関係

| 血糖値の状態 | インスリンの働き | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 上昇している | 分泌量が増える | 細胞にブドウ糖を取り込ませ血糖値を下げる |

| 低めになっている | 分泌量が減る | ブドウ糖を適度に保ち必要以上に低下しないよう調節 |

HBA1Cの役割

HBA1Cは過去1~2か月の血糖の状態を推定するために用いられます。

血糖値はその瞬間や食事直後などで上下しやすいのに対し、HBA1Cは長期的な血糖管理の指標として重宝されています。

これはヘモグロビンがブドウ糖とどの程度結びついたかを測定するものであり、長い期間にわたる平均的な血糖コントロールの状態を確認できます。

HBA1Cが高いときのリスク

HBA1Cが高いと血管に負担がかかりやすくなると考えられています。

慢性的に高血糖状態が続くと細小血管から大血管までさまざまな部位に影響が生じます。

日常生活との関係

血糖値やHBA1Cを気にするようになると日々の食事や活動、睡眠などの影響を改めて考えたくなるものです。

検査数値は生活の質と深く関わりがあるため、まずは血糖値の急激な変動を抑えつつ安定した生活を送ることが大切です。

箇条書き:血糖値コントロールを意識する上での基本的なポイント

- バランスの良い食事(タンパク質、食物繊維、炭水化物のバランス)

- 適度な運動(ウォーキングや軽い筋トレ)

- 規則正しい睡眠

- ストレスケアとリラクゼーション

HBA1Cと空腹時血糖値の違い

血糖値という言葉を聞くと空腹時血糖値を思い浮かべる方も多いでしょう。

しかしHBA1Cは空腹時血糖値とは異なる視点から血糖コントロールの状態を把握するために用いられます。

ここでは両者の特徴や測定の意義を整理し、違いを理解していただきます。

空腹時血糖値とは

空腹時血糖値は8時間程度以上食事をとっていない状態で測定される血糖値です。通常、朝起きたときに採血などを行い測定します。

食事の影響を受けていない値なので、インスリン分泌の状態をある程度正確に反映します。

空腹時血糖値の測定のメリット

空腹時血糖値は直近の血糖状態を把握しやすいというメリットがあります。

特に以下のようなシーンで利用されることが多いです。

- 定期健康診断でのスクリーニング

- 日々の血糖変動の大まかな把握

- 生活習慣の変化を短期的に確認する指標

空腹時血糖値のおおまかな判定基準

| 空腹時血糖値(mg/dL) | 判定の目安 |

|---|---|

| ~99 | 正常範囲とみなされる場合が多い |

| 100~125 | 境界型の可能性がある |

| 126以上 | 糖尿病が疑われる |

HBA1Cと空腹時血糖値の測定タイミング

空腹時血糖値は朝に測定しやすく、前日の食事内容や飲酒などの影響がでにくいです。

一方、HBA1Cは採血のタイミングにあまり制限がなく、病院やクリニックでの検査日であれば日中でも測定できます。

そのためHBA1Cと空腹時血糖値は互いに補完し合う指標といえます。

それぞれの用途

空腹時血糖値は「その時点での血糖の状態」を見てHBA1Cは「1~2か月程度の平均的な血糖の状態」を示します。

両方を見ると急激な変動や慢性的なコントロール状況が総合的にわかります。

箇条書き:両者が担う役割

- 空腹時血糖値:インスリンの基礎分泌状態を反映しやすい

- HBA1C:日々の血糖変動を平均値として把握できる

- 両方組み合わせることで、より正確な診断・治療方針を立てられる

HBA1Cと空腹時血糖値の関係性

HBA1Cと空腹時血糖値はどちらも血糖コントロールにおける重要な指標です。ただし数値が意味する範囲やその評価のポイントには違いがあります。

ここでは具体的な関連性を見ながら患者さんが理解しておきたい基礎をお伝えします。

HBA1Cと血糖値の相関

HBA1Cは血糖値に比例して上昇する傾向があり、長期間高血糖状態が続けばHBA1Cも高くなりやすいです。

空腹時血糖値が高めであるにも関わらずHBA1Cがさほど高くない場合や、逆に空腹時血糖値は正常でもHBA1Cが高い場合など、個々人の生活習慣やインスリン抵抗性の程度によって差が出ることもあります。

HBA1Cと空腹時血糖値が一致しない例

| 状況 | 空腹時血糖値 | HBA1C | 考えられる要因 |

|---|---|---|---|

| 夜間に高血糖になる人 | 正常 | 高め | 日中や夜間に血糖値が上がり続け、平均値を押し上げている |

| 糖質制限を極端に行う人 | やや低め | 低め | 食事の影響で一時的に下がるが、日常生活では変動の幅が大きい可能性 |

| 食後高血糖だけが顕著な人 | 正常 | やや高め | 食後血糖値のピークが大きく、HBA1Cを上昇させる |

血糖値の上下動とHBA1Cへの反映

食事や運動、ストレスなどによって血糖値は1日の中でも上下に揺れ動きます。

極端に高い時間帯や低い時間帯があっても、HBA1Cにはある程度平均化された形で数値に反映されます。

そのため日中の血糖値をこまめに測定した結果とHBA1Cに差が生じるケースもあります。

目標値を設定する意義

糖尿病やその予備軍と診断されると目標とすべきHBA1Cや空腹時血糖値の範囲が提示されることがあります。

これらの目標は合併症リスクを軽減するうえで重要です。

数値そのものに一喜一憂するのではなく、一定の範囲を維持することをめざしていく姿勢が大切です。

日々のチェックポイント

HBA1Cは1~2か月ごとの測定になりますが、空腹時血糖値や自己血糖測定が可能な場合は日常的にある程度把握しておくとよいでしょう。

特に食後2時間の血糖値が高めになりやすい人はその時間帯に計測を行うとリアルな変化を知ることができます。

血糖状態をこまめに知るヒント

- 朝起きてすぐの空腹時血糖値を測定する

- 食後2時間の血糖値を測定し、ピークを推定する

- 計測結果をノートやアプリで記録し、傾向を探る

- 月に1回~2か月に1回程度はHBA1Cを測定する

HBA1Cと血糖値を換算する方法

「自分のHBA1Cはどれくらいの血糖値に相当するのだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。

実際にHBA1Cと血糖値を直接換算する方法がいくつか提唱されていますが、あくまで目安です。

ここでは代表的な目安を紹介しながら、どのように活用すればよいかを解説します。

換算式の概要

HBA1Cと平均血糖値の大まかな関係を示す換算式として一般的には下記のような計算式が使われることがあります(日本国内と海外では基準値に若干違いがある場合があります)。

HBA1Cと推定平均血糖値の目安

| HBA1C(%) | 推定平均血糖値(mg/dL) |

|---|---|

| 5.0 | 約90~100 |

| 6.0 | 約120~130 |

| 7.0 | 約150~160 |

| 8.0 | 約180~200 |

上記はあくまで参考値ですが、HBA1Cが1%上昇すると平均血糖値が約30mg/dLほど上がると考えられています。

換算値の活用方法

上記の値はあくまでガイドライン的な目安です。個人差があるので同じHBA1Cでも血糖値が変動しやすい人、しにくい人など状況は多種多様です。

実際の診療では医師がその人のライフスタイルや合併症のリスクを総合的に見ながら判断します。

注意点

HBA1Cを血糖値に換算した数値にとらわれすぎると食事や運動などの努力を続けるモチベーションを失ってしまうケースもあります。

また、測定機器や日ごとの体調変化、誤差などが影響するため、あくまで参考程度として扱ってください。

自己管理での計測

ご自身で血糖測定器を使用している場合は朝と食後2時間など複数のタイミングで測定した結果を記録し、定期的に医師の指導を受けることが大切です。

特に糖尿病のコントロールが必要な場合はHBA1Cだけでなく、日々の血糖変動も含めて管理するとよいでしょう。

換算値を上手に使うポイント

- 目安として参考にしつつ、日々の血糖値測定結果と合わせて考える

- 一喜一憂ではなく、長期的なトレンドを重視する

- 自己判断ではなく、診察や栄養指導で適宜修正する

- 生活習慣改善と組み合わせて継続的に管理する

空腹時血糖値を安定させる生活習慣

血糖値のコントロールを考えるとき、空腹時血糖値は特に意識されるケースが多いです。

空腹時血糖値を安定させるためには生活習慣そのものを見直す必要があります。

ここでは食事・運動・睡眠・ストレス管理など多角的な視点から安定化につながるポイントを紹介します。

食事の工夫

血糖値のコントロールには食事内容や食事の取り方が大きく影響します。

糖質、タンパク質、脂質のバランスや食物繊維の摂取量を意識すると変化が期待できます。

特に朝食を抜くと空腹時血糖値が乱れやすいというデータもあります。

血糖値安定を意識した食事の例

| 食事のタイミング | メニュー例 | ポイント |

|---|---|---|

| 朝食 | 全粒粉パン、卵、野菜スープ、ヨーグルトなど | 良質なタンパク質と食物繊維で血糖値の急上昇を抑えやすい |

| 昼食 | 玄米や雑穀米、野菜たっぷりの味噌汁、魚の塩焼きなど | 炭水化物の質を見直し魚や野菜中心で脂質を控えめに |

| 夕食 | 野菜炒め、豆腐料理、豚肉や鶏肉のソテーなど | 就寝前に過度な糖質・脂質を取らないよう工夫 |

| 間食 | ナッツ、果物、ヨーグルト | 過剰摂取を避けつつビタミンやミネラル補給にも役立つ |

運動による効果

軽い運動であっても血糖値をエネルギーとして使う量が増えやすくなります。

ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレなどを定期的に実践するとインスリン抵抗性の改善にもつながります。

運動は何か特別なことをするというよりも、毎日少しずつ継続することが大切です。

睡眠と血糖値の関係

慢性的な睡眠不足はホルモンバランスを崩し、空腹時血糖値を上げる要因になりやすいです。

就寝前のスマートフォンやPCの使用を控えて良質な睡眠を確保できるよう工夫すると朝の血糖値が安定しやすくなります。

ストレス管理

精神的なストレスが高い状態だと交感神経が優位になって血糖値を上昇させるホルモンが分泌されやすくなります。

趣味やリラクゼーション、軽い散歩などでストレスをコントロールすることが血糖値安定の一助になります。

空腹時血糖値安定のために意識したい習慣

- 夜は早めに食事を済ませる(就寝3時間前までに食事を終える)

- 就寝前に軽いストレッチや深呼吸を行う

- 食事の順番(サラダ→タンパク質→炭水化物)を心がける

- 朝食にタンパク質と食物繊維をしっかりとる

HBA1Cの目安と平均血糖値のつながり

HBA1Cは過去1~2か月の平均血糖値を総合的に示す指標といわれますが、実際にどの程度の値が望ましいかは個人差があります。

ここでは一般的に示されるHBA1Cの目安と、その背後にある平均血糖値とのつながりを詳しく解説します。

一般的なHBA1Cの目標範囲

糖尿病が疑われる人の場合、多くの指導ではHBA1Cを6.5%~7.0%未満に抑えることをひとつの目標とするケースが多いです。

ただし高齢者や妊娠中の女性、合併症の有無など状況によって目標値が異なります。

HBA1Cの目標値と平均血糖値の目安

| HBA1C(%) | 平均血糖値の目安(mg/dL) | 主な状態の目安 |

|---|---|---|

| ~5.5 | 約100前後 | 血糖値が比較的安定している状態 |

| 5.6~6.4 | 約110~135 | 糖尿病予備軍の可能性がある |

| 6.5~7.0 | 約140~160 | 糖尿病治療目標範囲内(個人差あり) |

| 7.1以上 | 約160以上 | 合併症のリスクが高まる可能性がある |

合併症リスクとHBA1C

HBA1Cが高くなると小さな血管が集中する眼や腎臓、神経系に負担がかかりやすいです。

また、大きな血管にも影響が出やすくなり、動脈硬化の進行が早まる恐れがあります。

早期発見とコントロールの継続は合併症リスク軽減において重要です。

平均血糖値を把握する意義

HBA1Cと平均血糖値はほぼ比例関係にあるといわれていますが、日々の生活では食事や活動量によってかなり幅が出ることもあります。

平均血糖値の把握を通じて普段から食後に血糖値が高くなっていないか注意し、必要に応じた対策を講じることが有用です。

具体的な対策

平均血糖値が上昇していると判断された場合は摂取カロリーと消費カロリーのバランスを見直したり、医師の指導のもとで薬物療法を検討したりします。

特に運動習慣の導入や食事の改善は初期段階で効果を実感しやすい方法です。

HBA1Cが高い場合に試したい対策

- 医師や栄養士のアドバイスを受け、食事プランを調整する

- 毎日30分程度の有酸素運動を習慣づける

- 間食や甘い飲み物を控え、水分摂取を中心にする

- 生活リズムを整え、規則正しい就寝・起床を継続する

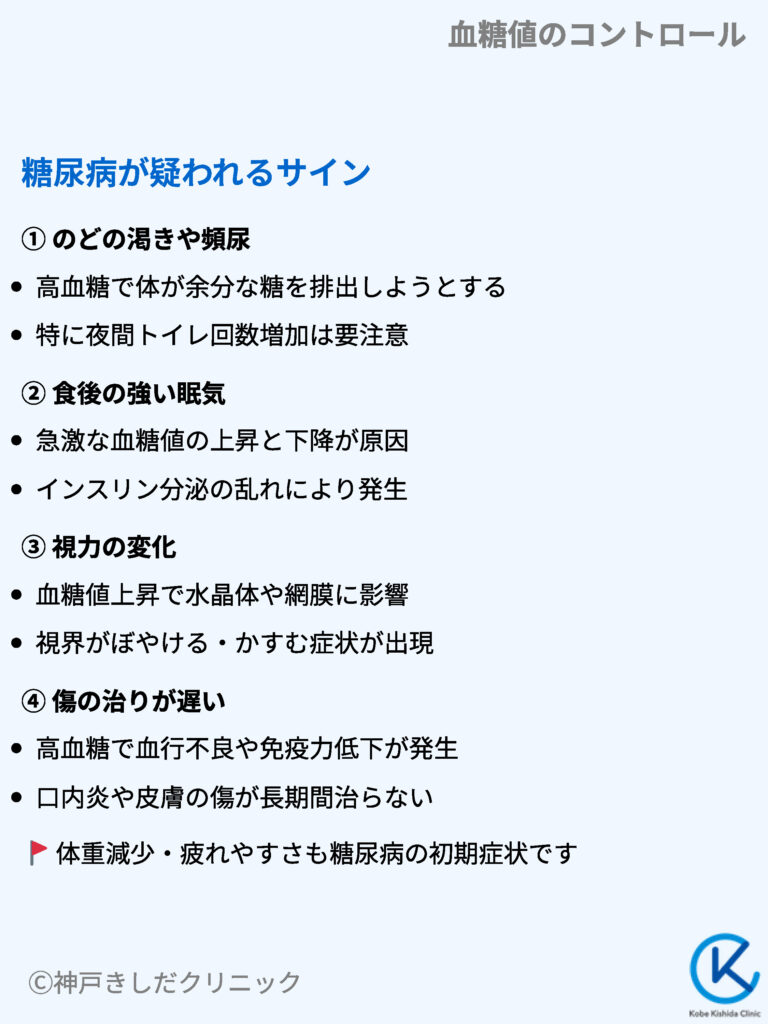

糖尿病が疑われるサイン

「HBA1Cが少し高めだ」と言われると糖尿病の疑いを意識する方もいらっしゃるでしょう。

しかし実際には数値だけでなく、体や日常生活に表れやすいサインにも注意を向けることが大切です。

ここでは血糖値が不安定になった場合に起こりやすい代表的なサインをまとめます。

のどの渇きや頻尿

血糖値が高い状態が続くと体が余分な糖を排出しようとして尿量が増えやすくなります。

その結果のどが渇きやすくなり、水分をとっても頻繁にトイレに行くなどの症状が出ます。特に夜間トイレに行く回数が増えたと感じたら注意が必要です。

糖尿病が疑われる際に起こりやすい症状と理由

| 症状 | 主な原因 |

|---|---|

| のどが渇きやすい | 血糖値が高いと多尿になり、水分が不足しやすくなる |

| 頻尿 | 血液中の余剰な糖を排出しようとして尿の量と回数が増える |

| 体重減少 | エネルギーが十分に利用されず脂肪や筋肉が分解されやすい |

| 疲れやすさや倦怠感 | 細胞がブドウ糖をうまく取り込めずエネルギー不足になる |

食後の強い眠気

食後に異常なほどの眠気が襲ってくる場合は急激な血糖値の上昇と下降が疑われます。

これはインスリンの過不足や血糖調整の乱れによるものと考えられます。

視力の変化

血糖値が急上昇や高止まりを続けると眼の水晶体や網膜などに影響が及び、視界がかすんだり見え方が変化することがあります。

こうした症状が長引く場合はできるだけ早めに医療機関へ相談することが大切です。

傷の治りが遅い

高血糖状態が続くと血行不良や免疫力の低下が起きやすく、けがや傷が治りにくくなります。

口内炎や皮膚の傷が長期間治らない場合も要注意です。

箇条書き:気になる症状が見られたときの対処例

- まずは食事や睡眠、運動の状況を記録し、傾向を把握する

- 検査や受診をためらわず、早期に医療機関へ相談する

- 視力低下や手足のしびれなどがある場合は眼科や神経内科にも相談する

- 水分摂取が増えても喉の渇きが強い場合は要注意

クリニックでの受診と治療の流れ

血糖値やHBA1Cが気になる場合、早めに医療機関で相談すると安心です。

具体的にどのような流れで検査が進み、どんな治療やアドバイスが行われるのかを知っておくと心構えもしやすくなります。

ここでは受診から治療・フォローまでの大まかな流れを示します。

受診時の検査内容

クリニックで糖尿病内科を受診すると空腹時血糖値やHBA1Cをはじめ、尿検査や血中脂質、腎機能などを総合的に調べることが多いです。

これらの検査結果をもとに糖尿病の有無や合併症のリスクを判断していきます。

クリニックで行われる主な検査と目的

| 検査項目 | 主な目的 |

|---|---|

| 空腹時血糖値 | インスリンの基礎分泌状態を把握 |

| HBA1C | 過去1~2か月間の平均血糖コントロール状況を把握 |

| 尿検査 | 糖やタンパク、ケトン体の有無で腎機能や代謝状態を推測 |

| 血中脂質(LDL, HDL, TG) | 脂質異常症の有無を確認し、動脈硬化のリスクを評価 |

| 血清クレアチニン | 腎機能の状態をチェック |

治療方針の決定

検査結果が判明すると医師が総合的に判断して治療方針を決めます。

食事療法・運動療法・薬物療法などを組み合わせて進めることが多いです。

特に生活習慣の改善は血糖コントロールに大きく関係するため栄養指導や運動指導も含まれます。

生活習慣のサポート

クリニックによっては管理栄養士や保健師が常駐しており、患者さんのライフスタイルに合わせたアドバイスを提供しています。

無理のない範囲で改善策を提示することで長期的なコントロールに役立ちます。

定期的なフォローアップ

糖尿病やその予備軍と診断された場合は定期的に受診してHBA1Cや空腹時血糖値を確認します。

数値の変化だけでなく、患者さんの生活状況や心身のコンディションにも注目し、必要に応じて治療方針を修正していきます。

クリニック受診後のフォローポイント

- 定期検査のスケジュールを守る

- 生活習慣改善の成果や課題をメモしておく

- 服薬指示をしっかり守る

- 疑問や不安は遠慮なく医師や看護師に相談する

以上