糖尿病の合併症というと、網膜症や腎症、足のしびれなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。

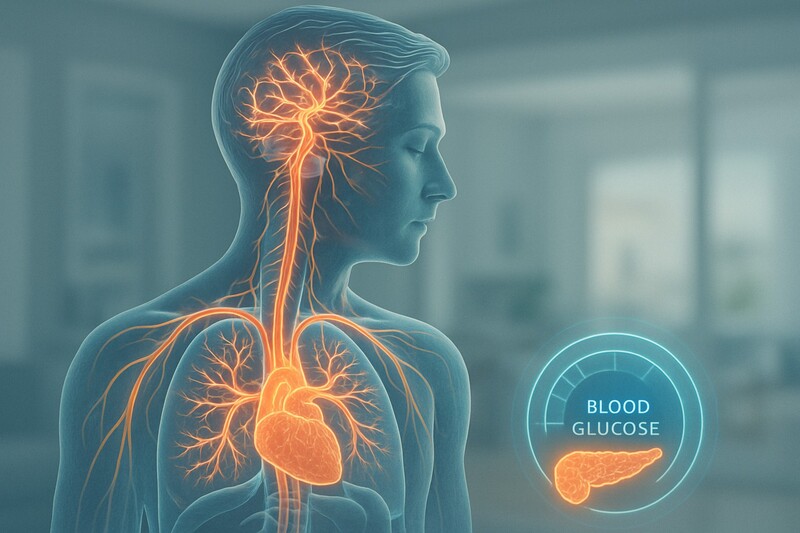

しかし糖尿病は「自律神経」にも影響を及ぼし、様々な不調を引き起こすことがあります。自律神経障害は立ちくらみ、胃もたれ、便秘、排尿の問題など、生活の質に関わる多様な症状の原因となります。

この記事では、糖尿病と自律神経障害の深い関連性、その症状、腎臓をはじめとする臓器への影響、そして早期発見と対策のために知っておくべき知識について解説します。

自律神経とは?体の機能を自動調整するシステム

私たちの体は意識しなくても心臓が動き、呼吸をし、体温を保つなど、生命を維持するための様々な機能が自動的に調節されています。

この自動調整システムを担っているのが自律神経です。

交感神経と副交感神経のバランス

自律神経は主に「交感神経」と「副交感神経」という二つの神経系から成り立っています。

この二つの神経系は互いに反対の作用を持ち、体の状態に応じてアクセルとブレーキのように働き、バランスを取りながら内臓や血管などの機能を調節しています。

交感神経と副交感神経の主な働き

| 神経系 | 活動する状況 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 交感神経 | 活動時、興奮時、ストレス時 | 心拍数増加、血圧上昇、血管収縮、気管支拡張 |

| 副交感神経 | リラックス時、睡眠時、食事中 | 心拍数減少、血圧低下、血管拡張、消化促進 |

自律神経が調節する体の働き

自律神経は全身のほぼすべての臓器や器官の働きに関与しています。その調節範囲は非常に広く、生命維持に不可欠な機能ばかりです。

自律神経による主な調節機能

- 循環器系:心拍数、血圧、血管の収縮・拡張

- 呼吸器系:気管支の拡張・収縮、呼吸数

- 消化器系:胃腸の運動、消化液の分泌

- 泌尿器系:膀胱の収縮・弛緩、排尿

- その他:体温調節(発汗)、瞳孔の大きさ調節、代謝調節など

意識せずに働く体のコントローラー

自律神経の最大の特徴は私たちの意思とは関係なく、体の内外の状況に応じて自動的に機能することです。

例えば暑い時には汗をかいて体温を下げ、寒い時には血管を収縮させて熱を逃がさないようにするなど、常に体の内部環境を一定に保つ(ホメオスタシス)ために働いています。

糖尿病神経障害の一種としての自律神経障害

糖尿病の合併症としてよく知られる神経障害には手足のしびれや痛みを引き起こす末梢神経障害の他に、自律神経が障害される「糖尿病性自律神経障害」があります。

糖尿病の三大合併症とは

糖尿病の合併症の中でも特に細い血管が障害されることで起こるものを「細小血管合併症」と呼び、以下の三つが代表的です。

糖尿病の三大合併症(細小血管症)

| 合併症 | 障害される部位 | 主な症状・影響 |

|---|---|---|

| 糖尿病網膜症 | 目の網膜 | 視力低下、失明 |

| 糖尿病腎症 | 腎臓 | むくみ、タンパク尿、腎不全(透析) |

| 糖尿病神経障害 | 末梢神経、自律神経 | しびれ、痛み、感覚鈍麻、自律神経症状 |

自律神経障害は、この糖尿病神経障害の一つに含まれます。

なぜ糖尿病で神経障害が起こるのか

高血糖の状態が長く続くと神経細胞や神経を養う細い血管がダメージを受けます。

その原因は複雑ですが、主に以下の要因が関与すると考えられています。

- 高血糖による神経細胞への直接的なダメージ(糖毒性)

- 神経細胞内でのソルビトール蓄積

- 神経を栄養する血管の血流障害

- 酸化ストレスの増大

上記のような要因が複合的に作用し、神経の機能が徐々に低下していきます。

自律神経障害が高血糖で進行する理由

自律神経も他の神経と同様に、高血糖によるダメージを受けやすい組織です。

特に自律神経は非常に細い神経線維で構成されている部分が多く、血流障害や代謝異常の影響を受けやすいと考えられています。

血糖コントロールが悪い状態が続くほど自律神経障害は発症しやすく、また進行しやすくなります。

糖尿病の罹病期間が長くなるほど発症頻度も高くなる傾向があります。

糖尿病性自律神経障害の多様な症状

自律神経は全身の機能を調節しているため、障害されるとその症状は多岐にわたります。

症状の現れ方には個人差があり、初期には自覚症状がないことも少なくありません。

心臓・血管系への影響(起立性低血圧など)

心臓や血管の働きを調節する自律神経が障害されると様々な循環器系の症状が現れます。代表的なものに「起立性低血圧」があります。

これは、急に立ち上がった時に血圧が維持できずに下がり、めまいや立ちくらみ、失神などを起こす状態です。

また、安静時の心拍数が異常に速くなったり(頻脈)、心筋梗塞を起こしても胸の痛みを感じにくい「無痛性心筋梗塞」のリスクが高まったりすることもあります。

心血管系自律神経障害の主な症状

| 症状 | 簡単な説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 起立性低血圧 | 立ち上がると血圧が下がり、めまい・ふらつき | 転倒、失神のリスク |

| 安静時頻脈 | 安静にしていても心拍数が高い | 心臓への負担増加 |

| 無痛性心筋梗塞 | 心筋梗塞の痛みを感じにくい | 発見の遅れ、重症化リスク |

消化器系への影響(胃もたれ、便秘、下痢)

胃腸の運動や消化液の分泌を調節する自律神経が障害されると、消化器系の様々な不調が現れます。

胃の動きが悪くなる「胃不全麻痺(胃アトニー)」では食後の胃もたれや吐き気、早期満腹感などが起こります。

腸の動きが障害されると頑固な便秘になったり、逆に下痢を繰り返したり、便秘と下痢を交互に繰り返したりすることがあります。

泌尿器・生殖器系への影響(排尿障害、ED)

膀胱の働きや排尿をコントロールする自律神経が障害されると、「神経因性膀胱」と呼ばれる状態になり、排尿に関する様々な問題が生じます。

尿意を感じにくくなったり、膀胱に尿が溜まってもうまく排出できなくなったり(尿閉)、逆に頻尿や尿失禁を起こしたりします。男性では勃起不全(ED)の原因となることもあります。

発汗異常と体温調節の問題

汗腺の働きを調節する自律神経が障害されると発汗異常が起こります。

足など下半身では汗をかきにくくなる一方、上半身や顔面で異常に汗をかく(代償性発汗)ことがあります。

また、体温調節がうまくいかなくなり、暑さや寒さを感じにくくなったり、熱中症になりやすくなったりすることもあります。

自律神経と腎臓機能の関わり

自律神経は腎臓の機能調節にも関与しており、糖尿病性自律神経障害は腎臓にも影響を与える可能性があります。

特に「自律 神経 腎臓」というキーワードに関心のある方に向けて、その関連性を掘り下げます。

腎臓の働きと自律神経による調節

腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄する重要な臓器です。また、血圧の調節や赤血球を作るホルモンの産生などにも関わっています。

腎臓の血管の収縮・拡張や、尿の生成に関わるホルモン(レニンなど)の分泌は、自律神経(主に交感神経)によっても調節を受けています。

糖尿病性腎症と自律神経障害の関連

糖尿病性腎症は糖尿病の三大合併症の一つであり、進行すると腎不全に至る深刻な状態です。

自律神経障害と糖尿病性腎症はどちらも高血糖による血管や神経へのダメージが原因で起こるため、併発しやすい傾向があります。

また、自律神経障害による血圧調節異常(特に夜間高血圧など)が腎症の進行を早める可能性も指摘されています。

腎機能と自律神経の関係

| 要素 | 自律神経の関与 | 糖尿病による影響 |

|---|---|---|

| 腎血流量・糸球体ろ過 | 交感神経が血管収縮を調節 | 高血糖による血管障害、自律神経障害による調節異常 |

| レニン分泌(血圧調節) | 交感神経が分泌を刺激 | 自律神経障害による分泌調節異常 |

| 膀胱機能(排尿) | 交感・副交感神経が膀胱の収縮・弛緩を調節 | 神経因性膀胱による排尿障害 |

排尿障害が腎機能に与える影響

自律神経障害による神経因性膀胱で、尿を完全に出し切れずに膀胱内に尿が残る状態(残尿)が続くと、細菌が繁殖しやすくなり、尿路感染症(膀胱炎や腎盂腎炎)のリスクが高まります。

繰り返す尿路感染症や、尿が腎臓へ逆流する状態(膀胱尿管逆流)は、腎機能に悪影響を与える可能性があります。

したがって排尿障害を放置することは腎臓を守る上でも問題となります。

腎臓を守るための血糖管理の重要性

糖尿病性腎症と自律神経障害の両方を予防・進行抑制するためには良好な血糖コントロールを維持することが最も重要です。

血糖値を安定させることで神経や血管へのダメージを最小限に抑えることができます。また、血圧管理や脂質管理も腎臓保護には欠かせません。

自律神経障害の検査と診断

自律神経障害が疑われる場合、症状の確認とともに客観的に自律神経の機能を評価するための検査を行います。

問診による症状の確認

まず、どのような症状がいつから、どのくらいの頻度で起こるのかを詳しく伺います。

立ちくらみ、胃もたれ、便秘・下痢、排尿困難、発汗異常、EDなど自律神経障害に関連する可能性のある症状について具体的に確認します。

心血管系自律神経機能検査(心拍変動など)

自律神経障害の中でも特に心臓や血管系の機能障害は生命予後に関わるため重要視されます。

その評価のために心拍変動検査(心電図を用いて、呼吸や体位変換に伴う心拍数の変化を分析する)や、起立試験(寝た状態と立った状態での血圧と脈拍の変化を測定する)などが行われます。

これらの検査により、交感神経と副交感神経のバランスや応答性を評価します。

主な心血管系自律神経機能検査

| 検査名 | 評価する内容 | 簡単な方法 |

|---|---|---|

| 心拍変動検査 (CV R-R) | 安静時・深呼吸時の心拍のゆらぎ(副交感神経機能) | 心電図を記録しながら安静・深呼吸 |

| 起立試験 | 起立時の血圧・脈拍の変化(交感神経機能など) | 臥位と立位で血圧・脈拍を測定 |

| バルサルバ法 | 息こらえ時の心拍応答 | 一定圧で息をこらえる |

その他の自律神経機能検査

症状に応じて消化管機能検査(胃排出能検査など)、泌尿器科的な検査(残尿測定、膀胱内圧測定など)、発汗機能検査などが行われることもあります。

これらの検査結果を総合的に評価し、自律神経障害の有無や程度を診断します。

早期発見のための定期的なチェック

糖尿病性自律神経障害は初期には自覚症状がないことも多いため、糖尿病と診断されたら特に症状がなくても定期的に自律神経機能のチェックを受けることが望ましいです。

早期に発見し、適切な対策をとることで症状の進行を抑え、生活の質を維持することにつながります。

糖尿病性自律神経障害の治療と対策

糖尿病性自律神経障害の治療は原因である高血糖の是正が基本となりますが、出現している症状に対する対症療法も重要です。

血糖コントロールの徹底が基本

自律神経障害の進行を抑える上で最も重要なのは厳格な血糖コントロールです。

食事療法、運動療法、薬物療法を適切に行い、HbA1cなどの指標を目標値内に維持することを目指します。血糖値を安定させることで、神経へのダメージを最小限に食い止めます。

症状に応じた対症療法

出現している症状を和らげるための対症療法も行います。

例えば起立性低血圧に対しては、弾性ストッキングの使用や昇圧剤の投与、胃不全麻痺に対しては消化管運動改善薬、便秘や下痢に対しては整腸剤や下剤、止痢剤などが用いられます。

排尿障害やEDに対しても、それぞれの症状に応じた薬物療法があります。

症状別対症療法の例

| 症状 | 治療法・対策の例 | 目的 |

|---|---|---|

| 起立性低血圧 | 弾性ストッキング、昇圧剤、ゆっくり起き上がる | 血圧低下防止、症状軽減 |

| 胃不全麻痺 | 消化管運動改善薬、少量頻回食 | 胃排出促進、症状軽減 |

| 便秘/下痢 | 整腸剤、下剤/止痢剤、食事療法 | 排便コントロール |

| 排尿障害 | 排尿促進薬、自己導尿 | 残尿減少、感染予防 |

生活習慣の改善(食事、運動、禁煙)

血糖コントロールだけでなく、生活習慣全般を見直すことも大切です。バランスの取れた食事、無理のない範囲での運動継続は血糖値や血圧、脂質の改善に役立ちます。

また、喫煙は血管や神経に悪影響を与えるため、禁煙は必須です。

血圧や脂質の管理

高血圧や脂質異常症も神経障害や他の合併症(特に腎症や動脈硬化)のリスクを高めます。

血糖値と合わせて血圧やコレステロール値、中性脂肪値もしっかりと管理することが重要です。必要に応じて、降圧薬や脂質異常症治療薬を使用します。

日常生活で気をつけるべき点

自律神経障害の症状がある場合、日常生活の中で少し工夫することで症状を軽減したり、事故を防いだりすることができます。

急な体位変換を避ける(起立性低血圧対策)

起立性低血圧によるめまいや立ちくらみを防ぐために、寝ている状態や座っている状態から急に立ち上がるのは避けましょう。

ゆっくりと時間をかけて起き上がる、立ち上がる前に足首を動かすなどの準備運動をする、といった工夫が有効です。

症状が強い場合は弾性ストッキングの着用も検討します。

食事の工夫(消化器症状対策)

胃もたれなどの胃不全麻痺の症状がある場合は、一度にたくさん食べず、少量ずつ何回かに分けて食べる(少量頻回食)のが良いでしょう。

脂肪分の多い食事や食物繊維の多い食品は胃からの排出が遅れることがあるため、摂りすぎに注意します。

便秘や下痢に対しては医師や管理栄養士と相談しながら、食事内容を調整します。

脱水予防と体温管理

発汗異常がある場合、脱水や熱中症のリスクが高まります。特に夏場はこまめな水分補給を心がけましょう。

また、体温調節がうまくいかないこともあるため、暑さや寒さに対する対策(衣服の調整、室温管理など)も重要です。

足のケアと感染予防

糖尿病神経障害では足の感覚が鈍くなっている(末梢神経障害)ことも多く、怪我ややけどに気づきにくいことがあります。

自律神経障害による発汗低下で皮膚が乾燥しやすくなると、ひび割れなどから感染を起こしやすくなります。毎日足の状態を観察し、清潔と保湿を心がける「フットケア」が大切です。

また、排尿障害による尿路感染症の予防も重要です。

よくある質問 (Q&A)

糖尿病性自律神経障害について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 自律神経障害は治りますか?

A. 残念ながら、一度障害されてしまった神経機能を完全に元通りにすることは現在の医療では困難です。

しかし、厳格な血糖コントロールを維持し、血圧や脂質を適切に管理することで症状の進行を抑えたり、一部の機能を改善させたりすることは可能です。

また、症状に対する対症療法を行うことで生活の質を向上させることもできます。諦めずに根気強く治療に取り組むことが大切です。

Q. どんな症状があれば受診すべきですか?

A. 立ちくらみ、めまい、食後の胃もたれ、頑固な便秘や下痢、排尿の問題(尿が出にくい、頻尿、尿漏れ)、異常な発汗、勃起不全(ED)などの症状が続く場合は糖尿病性自律神経障害の可能性があります。

これらの症状は他の病気が原因であることもありますが、糖尿病をお持ちの方は特に注意が必要です。気になる症状があれば、自己判断せずに早めに主治医に相談してください。

Q, 自律神経失調症とは違いますか?

A. 「自律神経失調症」は、主にストレスなどが原因で自律神経のバランスが乱れ、様々な心身の不調が現れる状態を指す、比較的広い意味で使われる言葉です。

一方、「糖尿病性自律神経障害」は糖尿病による高血糖が原因で自律神経そのものが物理的にダメージを受けた結果、機能が低下する状態を指します。

原因や病態が異なるため、区別して考える必要があります。

Q. 糖尿病でなくても自律神経障害になりますか?

A. はい、自律神経障害は糖尿病以外の原因でも起こります。

パーキンソン病などの神経変性疾患、膠原病、特定の薬剤の副作用、アルコールの飲みすぎ、感染症、脊髄損傷などが原因となることがあります。

糖尿病以外に原因がないかどうかも含めて医師が慎重に診断します。

以上

参考にした論文

ARAKI, Eiichi, et al. Japanese clinical practice guideline for diabetes 2019. Diabetology international, 2020, 11: 165-223.

AZMI, Shazli, et al. An update on the diagnosis and treatment of diabetic somatic and autonomic neuropathy. F1000Research, 2019, 8: F1000 Faculty Rev-186.

MASER, Raelene E.; LENHARD, M. James. Cardiovascular autonomic neuropathy due to diabetes mellitus: clinical manifestations, consequences, and treatment. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2005, 90.10: 5896-5903.

SASAKI, Hideyuki, et al. Spectrum of diabetic neuropathies. Diabetology international, 2020, 11: 87-96.

SERHIYENKO, Victoria A.; SERHIYENKO, Alexandr A. Cardiac autonomic neuropathy: risk factors, diagnosis and treatment. World journal of diabetes, 2018, 9.1: 1.

CHEN, Hung-Ta, et al. Cardiovascular autonomic neuropathy, autonomic symptoms and diabetic complications in 674 type 2 diabetes. diabetes research and clinical practice, 2008, 82.2: 282-290

KARAYANNIS, Georgios, et al. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy: clinical implications. Expert review of cardiovascular therapy, 2012, 10.6: 747-765.

KAWANO, Takashi. A current overview of diabetic neuropathy–mechanisms, symptoms, diagnosis, and treatment. Peripheral Neuropathy, 2014, 10: 89-105.

NAMBA, Mitsuyoshi, et al. The current status of treatment-related severe hypoglycemia in Japanese patients with diabetes mellitus: a report from the committee on a survey of severe hypoglycemia in the Japan Diabetes Society. Diabetology international, 2018, 9: 84-99.

HOTTA, Nigishi, et al. Long-term clinical effects of epalrestat, an aldose reductase inhibitor, on diabetic peripheral neuropathy: the 3-year, multicenter, comparative Aldose Reductase Inhibitor-Diabetes Complications Trial. Diabetes care, 2006, 29.7: 1538-1544.