血圧や水分バランスなどに深く関わるアルドステロンは循環器や内分泌領域だけでなく、糖尿病内科の観点でも重要です。

高血圧の原因究明はもちろん、高血糖との関連性を見極めるためにもアルドステロンの検査は大切です。

この記事ではアルドステロンとは何か、基準値の考え方、検査手順、結果の解釈や異常を示す原因疾患、さらに糖尿病内科との関係や生活習慣上の注意点まで幅広く解説します。

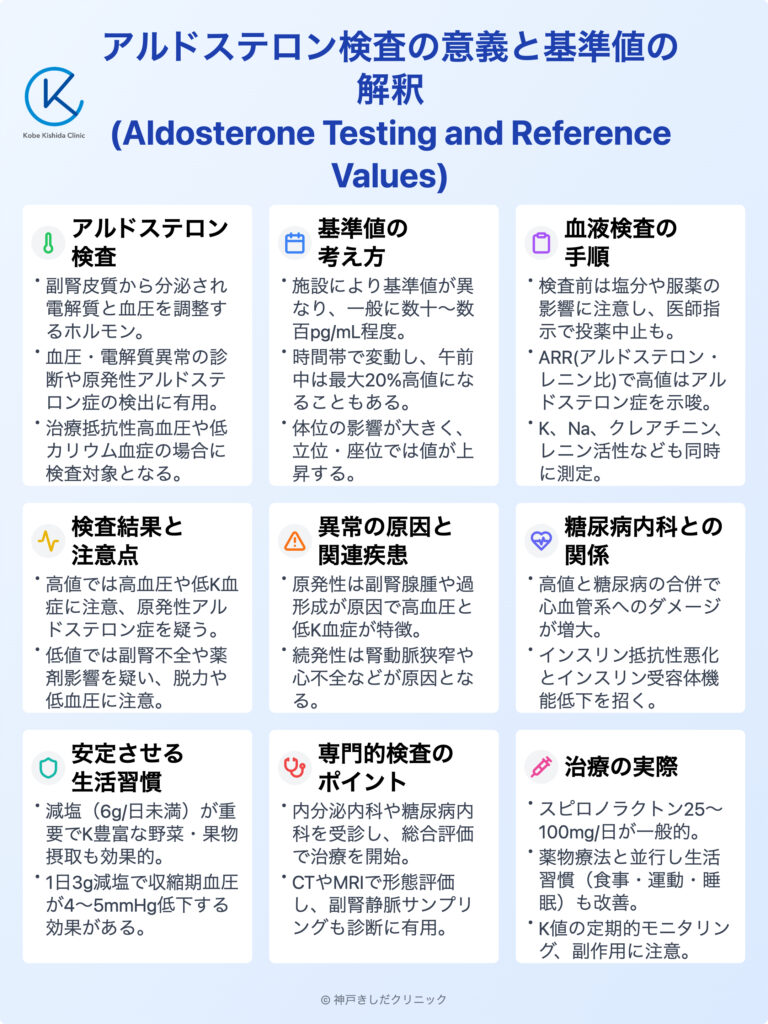

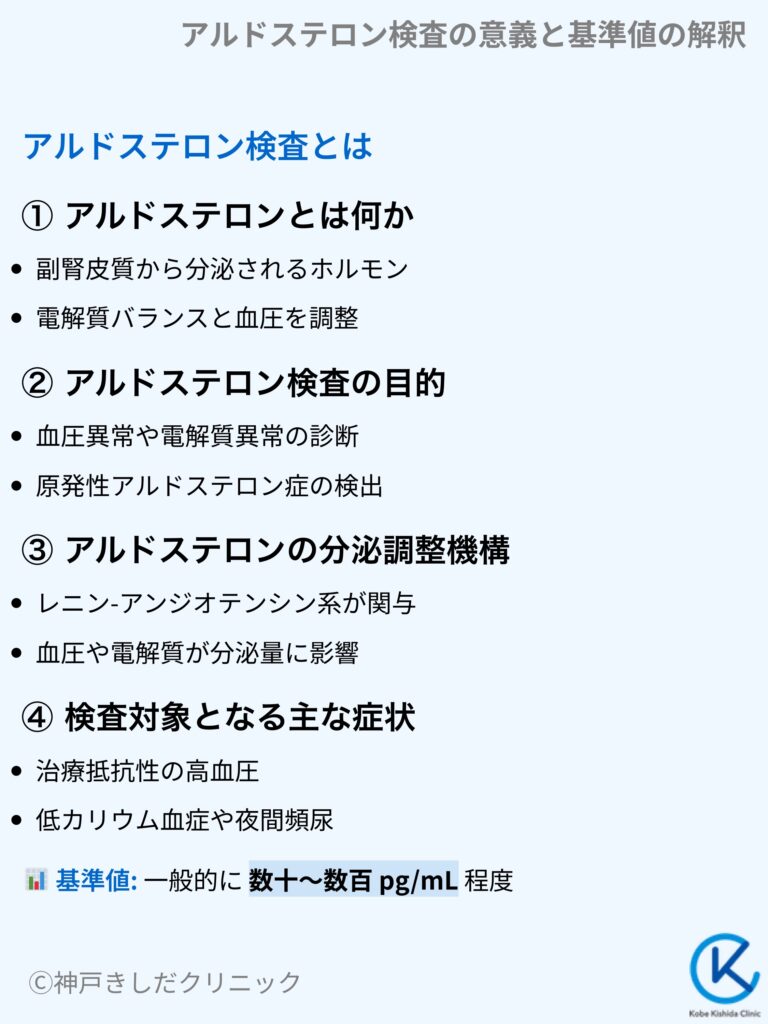

アルドステロン検査とは

血圧や電解質バランスのトラブルに関心がある方にはアルドステロンの測定が有用です。

塩分やカリウムなどの代謝異常が疑われるケースでは積極的にチェックしたい項目のひとつです。

アルドステロンの異常は高血圧や浮腫(むくみ)など体調の変化をもたらします。

アルドステロンとは何か

アルドステロンは副腎皮質から分泌されるホルモンで、腎臓におけるナトリウムとカリウムの排泄・再吸収を調整します。

血液中のナトリウム量やカリウム量を一定に保つために働き、血圧調整にも深く関わります。

ホルモンバランスが乱れると高血圧や低カリウム血症などさまざまな症状が現れます。

アルドステロン検査の目的

アルドステロンの検査は血圧コントロールがうまくいかない場合やカリウム値が低い場合に行われることが多いです。

高血圧が長く続く患者さんで原因が不明の場合は原発性アルドステロン症などの診断に役立ちます。症状の進行を防ぐため早めの検査が重要です。

アルドステロンの分泌調整機構

アルドステロンはレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAA系)の一部として働きます。

血圧が下がったり血中のナトリウムが減少したりすると腎臓でレニンが分泌され、アンジオテンシンⅡが生成されます。

これが副腎皮質を刺激してアルドステロンの分泌を促します。

血液中のカリウム濃度が上昇するときにもアルドステロンの分泌量が変化します。

検査対象となる主な症状

アルドステロン検査が検討されるケースは以下のような症状や所見がある場合です。

- 難治性・二次性が疑われる高血圧

- 低カリウム血症

- 血液検査でナトリウム量に異常が認められる

- 夜間頻尿やむくみが続く

- 高血圧と糖尿病を併発している

アルドステロンの基準値の考え方

アルドステロンの基準値は検査を受けるタイミングや体位、さらには採血前の食事や内服薬の種類にも左右されます。

適切に検査し、正しい基準値をもとに評価するためには条件をできる限り統一することが大切です。

正常値と高値・低値の境界

アルドステロンの正常値は一般的に数十〜数百 pg/mL程度ですが、施設や検査方法によって基準範囲が変動します。

高値は高血圧を引き起こすリスクが高く、低値の場合は低ナトリウム血症や疲労感、筋力低下などの不調が起こりやすいです。

カットオフ値の違い

施設間で測定キットが異なるため基準値が微妙に変わることがあります。

加えて血清レニン活性や血清カリウム濃度との組み合わせで評価することもあり、一律の数値のみで判断しない姿勢が必要です。

時間帯の影響

アルドステロンは日内リズムがあり、午前中に高く午後から夕方にかけて低くなる傾向があります。

朝の採血で高めに出たとしても、日内変動なのか病態なのかを見極めるには医師の総合的な判断が重要です。

体位の影響

仰臥位で採血を行うか、座位や立位で採血を行うかによってアルドステロン値は大きく変わります。

立位や座位のほうが値が上昇しやすく、仰臥位では低めの傾向を示します。

検査前の指示に従って体位を統一することが求められます。

アルドステロン値に関わる体位と測定値の一般的な傾向

| 体位 | アルドステロン値の傾向 | 検査時の注意点 |

|---|---|---|

| 仰臥位 | やや低め | リラックスして横になった状態で行う |

| 座位 | 中間的 | 検査直前まで長時間立っていないこと |

| 立位 | やや高め | 一定時間立位を維持した後に採血する |

アルドステロンの血液検査の手順

血液検査でアルドステロンの量を測定する際には他のホルモンや電解質、血圧の測定などと併用することが多いです。

条件を統一して検査を行うことで信頼性の高い結果を得やすくなります。

検査前の注意点

アルドステロンの血液検査の前には塩分摂取量や服用している降圧薬、利尿薬などが検査値に影響を与えます。

医師から指示があった場合、一定期間投薬を中止する場合があります。検査当日の朝食や水分摂取についても指示を守って臨んでください。

採血時の体位と時間帯

前述したように、立位か仰臥位かでアルドステロン値は変化します。

医療機関のプロトコールに合わせて採血方法を調整し、必要に応じて複数回にわたり測定するケースもあります。

朝早い時間帯に測定するときは寝起き直後の状態を考慮して評価します。

血清レニン活性との比較

アルドステロン単独の数値だけでなく、レニンとの比率(アルドステロン・レニン比:ARR)も確認します。

原発性アルドステロン症のスクリーニングでは特にこの比率が大切です。

アルドステロンだけが高く、レニンが低い場合はアルドステロン症の可能性があります。

追加検査の必要性

アルドステロン値が高い場合でも一過性の要因や薬剤の影響であることがあるので、確定診断には追加の検査が有効です。

塩分負荷試験や立位フロセミド試験など状況に応じた精密検査を行うと病態を絞り込みやすくなります。

血液検査で同時にチェックする主な項目

| 項目 | 主な目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| カリウム値 | 低値がアルドステロン高値を示唆 | カリウムを補正中の状態を把握する |

| ナトリウム値 | 水分バランスの指標 | 高血圧や浮腫の要因把握 |

| クレアチニン | 腎機能の評価 | 腎機能低下時に数値が変動しやすい |

| レニン活性 | RAA系の評価 | アルドステロンとの比率(ARR)を重視 |

| 血圧 | 高血圧の程度や変動を確認 | 診察室血圧と家庭血圧の差にも注目 |

アルドステロンの検査結果の正常値と注意点

検査結果が返ってきたら基準値と比較しながら全身状態や既往歴、薬剤服用状況などを総合的に判断します。

単一の検査結果だけで結論を出さずに追加検査や経過観察を行うことも多いです。

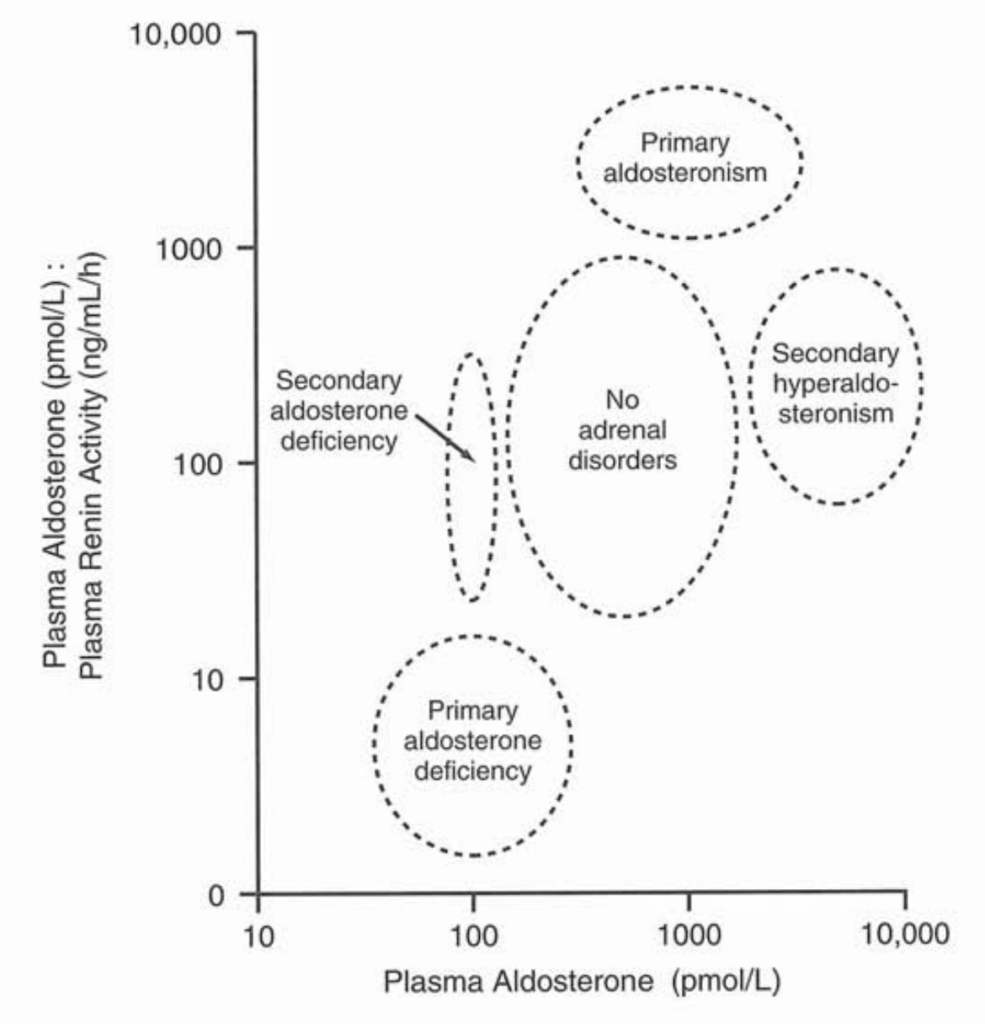

所見:「血漿アルドステロン濃度と血漿アルドステロン/血漿レニン活性比の関係を示す。鉱質コルチコイド欠乏または過剰のさまざまな病態において、これらのパラメータの変化を評価するための指標となる。」

「原発性アルドステロン症(PA)と続発性アルドステロン症を鑑別する際、レニンおよびアルドステロンの基礎値は、生理的変動が大きいため単独では診断精度に限界がある。PAおよび血漿レニン活性(PRA)の基礎測定値は診断精度が向上しており、PA/PRA比を指標とすることで原発性と続発性の鑑別に有用とされる。McKennaらは、PA/PRA比が50以上の場合は、アルドステロン高値・レニン低値の解離を示し原発性アルドステロン症を示唆する。一方、続発性アルドステロン症では、アルドステロンとレニンの両方が高値となるため、PA/PRA比は正常範囲となる(図参照)。」

結果が基準値内の場合

アルドステロンの正常値範囲内であっても症状の有無や血圧状態によって解釈は異なります。

例えば高血圧が続いているにもかかわらずアルドステロンが正常範囲内なら他の原因を検討する必要があります。

正常値だから安心とは限らないので症状を総合的に確認します。

結果が高値だった場合

アルドステロン高値の場合は高血圧や浮腫、低カリウム血症などの症状が表れやすいです。

原発性アルドステロン症(Conn症候群)などの可能性があり、追加検査で確定診断を行う必要があります。

長期にわたって高血圧が続くと心血管系や腎臓への負担が大きくなるため早期発見が重要です。

結果が低値だった場合

アルドステロン低値は慢性副腎不全や糖質コルチコイド過剰投与など別の病態が潜んでいる可能性があります。

長期的にナトリウム再吸収が不足すると脱力感や血圧低下などの不調が起こりやすいです。

検査値の低さが続くときは原因追及を丁寧に進める必要があります。

他の電解質や検査値との兼ね合い

アルドステロンの数値だけでは診断が難しい場合はカリウム値や血漿レニン活性、さらには腎機能など他の検査結果との組み合わせが重要です。

総合的に判断しないと見落としが生じる可能性があります。

アルドステロン値とカリウム値の目安

| アルドステロン値 | カリウム値 | 疑われる状態 |

|---|---|---|

| 高値 | 低め(3.5mEq/L以下) | 原発性アルドステロン症の可能性 |

| 低値 | 低め~正常 | 副腎機能低下、薬剤影響など |

| 高値 | 高め(5.0mEq/L以上) | 腎機能障害、二次性高アルドステロン血症など |

| 低値 | 高め~正常 | 糖質コルチコイド過剰投与、他のホルモン異常 |

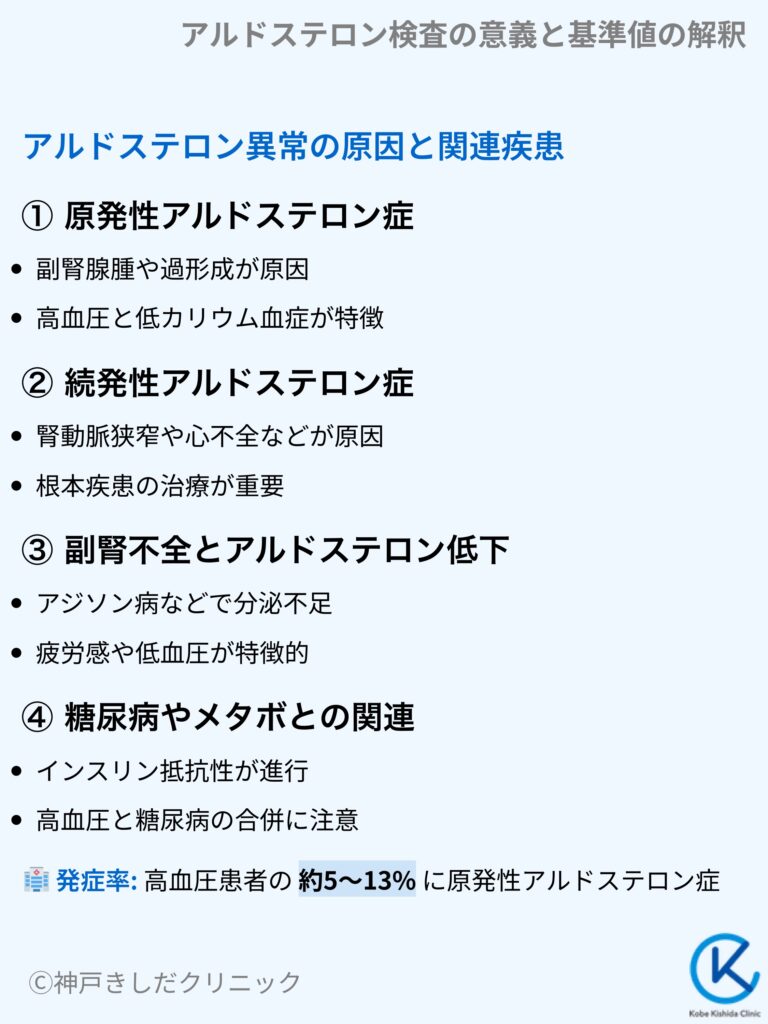

アルドステロン異常の原因と関連疾患

アルドステロンが正常値を逸脱すると高血圧を中心とした循環器系の合併症や腎機能の低下、代謝異常を引き起こすリスクが高まります。

早期発見と適切なケアが大切です。

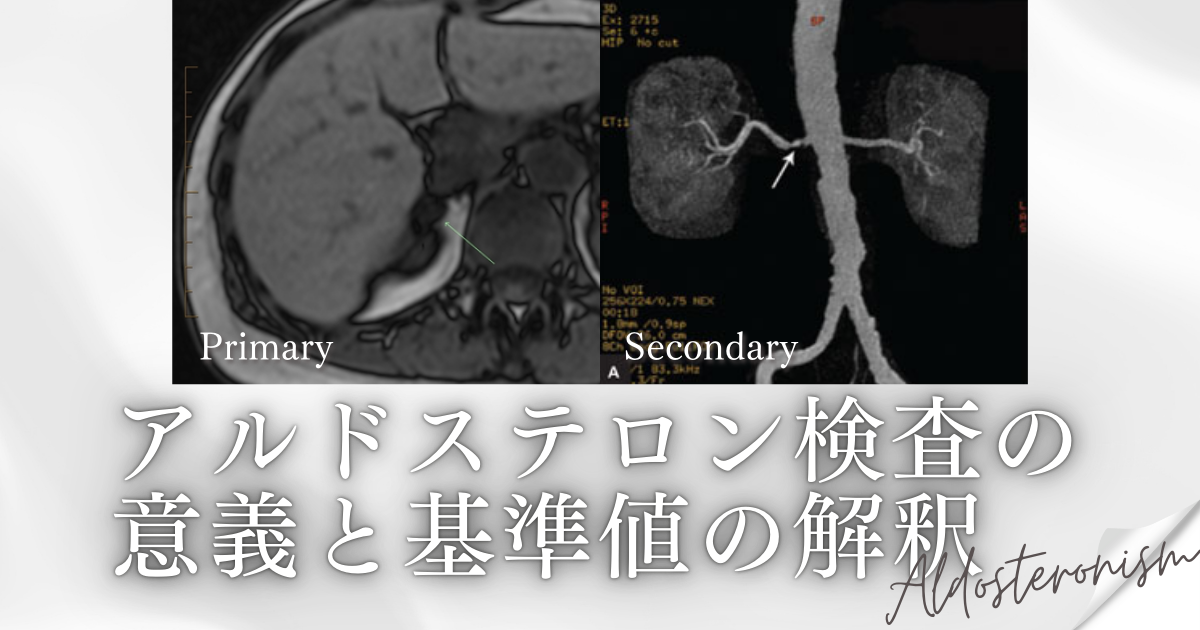

原発性アルドステロン症

原発性アルドステロン症は副腎皮質の腺腫や過形成が直接アルドステロンの過剰分泌を招く病態です。

高血圧と低カリウム血症が代表的な症状で、頭痛や倦怠感、筋力低下などを伴います。

放置すると心血管リスクが上がり、生活の質を大きく損ねる可能性があります。

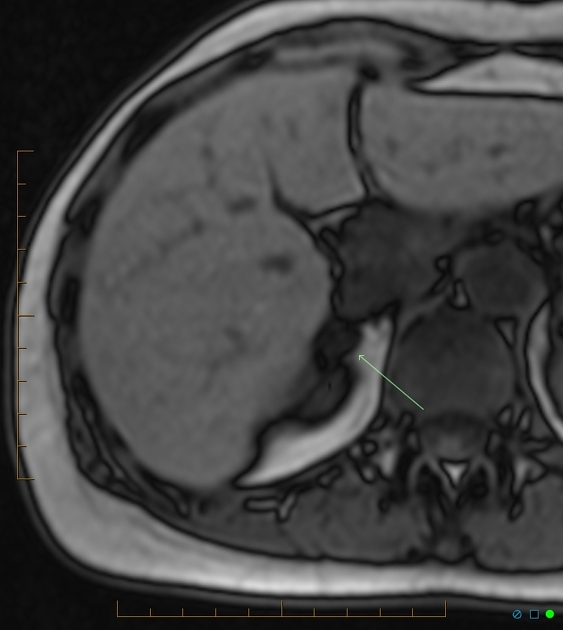

所見:「右副腎に約1cmの脂肪含有腫瘤を認め、腺腫を疑う。」

続発性アルドステロン症

続発性アルドステロン症は、腎動脈狭窄や心不全、肝硬変などの別の疾患が原因でアルドステロンが高まる状態です。根本の疾患を治療することでアルドステロン値が正常化するケースもあります。

血圧コントロールが難しい場合は見逃さないように注意が必要です。

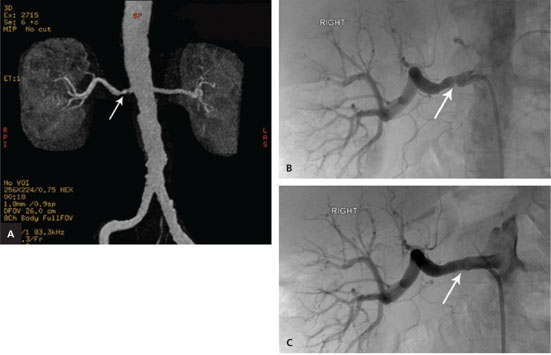

所見:「78歳男性、既往にコントロールされた高血圧あり。診断的血管造影の画像を示す。

(A) 磁気共鳴血管造影(MRA)の三次元最大強度投影(MIP)画像にて、右腎動脈主幹部起始部近くに限局性狭窄を認める(矢印)。

(B) 選択的カテーテル血管造影においても、同部位に狭窄を確認(矢印)。

(C) 血管形成術およびステント留置後のフォローアップ血管造影にて、狭窄の改善を認める(矢印)。」

副腎不全とアルドステロン低下

副腎不全(アジソン病など)ではアルドステロンが十分に分泌されずに低血圧や電解質異常が起こることがあります。

疲労感や食欲不振、色素沈着など多様な症状が出現し、重症化するとショック状態に陥るリスクがあります。

所見:「両側副腎にびまん性の腫大を認め、左側はより大きく腫瘤様の形態を呈し、石灰化を伴うAddison病の症例である。」

糖尿病やメタボリックシンドロームとの関連

アルドステロンが高い状態が続くとインスリン抵抗性が進みやすく、糖尿病やメタボリックシンドロームとの関連も指摘されています。糖尿病と高血圧の両方を抱える場合、アルドステロンの異常を疑ってみることが有益です。

アルドステロン異常と関連が深い疾患

| 疾患名 | アルドステロンとの関係 | 特徴的な症状・所見 |

|---|---|---|

| 原発性アルドステロン症 | 副腎そのものが過剰分泌 | 高血圧、低カリウム血症 |

| 腎動脈狭窄 | 腎血流低下によってレニン分泌が増加→アルドステロン上昇 | 血圧の急激な上昇、薬物抵抗性の高血圧 |

| 副腎不全(アジソン病など) | 副腎機能低下によるアルドステロン分泌不足 | 低血圧、脱力感、食欲低下 |

| 心不全、肝硬変など | 続発性アルドステロン症 | 浮腫や全身倦怠感 |

| 糖尿病 | 高アルドステロン状態でインスリン抵抗性増加 | 高血糖、高血圧 |

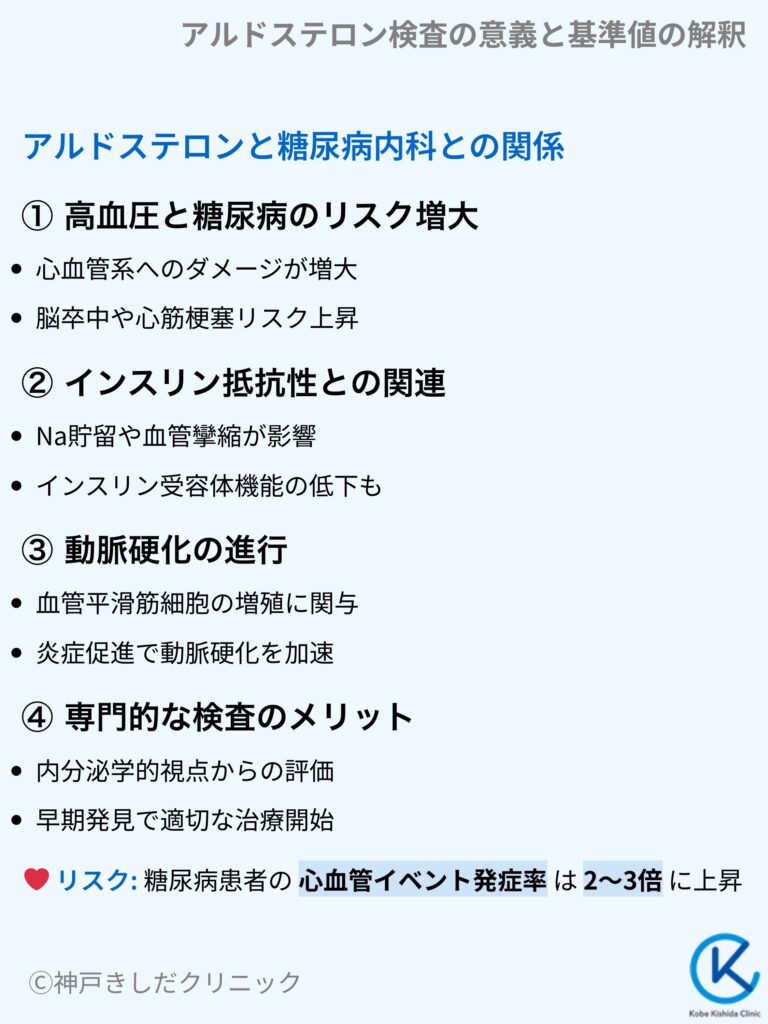

アルドステロンと糖尿病内科との関係

アルドステロン値が高いと血圧上昇だけでなく、インスリン抵抗性が高まって血糖値の管理が難しくなることがあります。

糖尿病内科では血糖コントロールだけでなく、血圧や脂質管理など多角的な視点から治療を行います。

高血圧と糖尿病のリスク増大

糖尿病と高血圧を併発している場合は心血管系へのダメージが増大し、脳卒中や心筋梗塞のリスクが一段と上がります。

アルドステロンの過剰分泌が続くとそのリスクにさらに拍車がかかり、将来的な合併症が深刻化しやすいです。

インスリン抵抗性との関連

アルドステロンが高い状態ではナトリウムの貯留や血管の攣縮が起こりやすくなります。

この状態が続くとインスリン受容体の機能にも影響が及び、インスリン抵抗性を悪化させる可能性があります。

血糖値がなかなか下がらないと感じる方にはアルドステロンの過剰分泌が背景にあるかもしれません。

動脈硬化の進行

血圧が高くインスリン抵抗性もあると動脈硬化が急速に進むリスクがあります。

アルドステロンは血管平滑筋細胞の増殖や炎症に関与することがあり、動脈硬化の進行に関係するとの報告があります。

糖尿病内科では血糖や血圧、脂質プロファイルを包括的に評価します。

専門的な検査のメリット

糖尿病内科では血圧管理の一環としてアルドステロンやレニン活性、腎機能などを総合的に測定する検査を提案する場合があります。

内分泌学的な視点で高血圧と糖尿病の両面からアプローチすることで合併症を早期に発見し、適切な治療を始めるきっかけになります。

血圧・血糖・アルドステロンの管理に着目した治療ポイント

| 項目 | 具体的な内容 | 意義 |

|---|---|---|

| 血糖コントロール | 食事療法、薬物療法を総合的に実施 | 血糖変動を抑え、合併症リスクを低減 |

| 血圧管理 | アンジオテンシン変換酵素阻害薬など | 血管保護効果により心・腎を守る |

| アルドステロン測定 | 血圧が安定しない場合に追加 | 原発性アルドステロン症の早期発見に有用 |

| 生活習慣改善 | 減塩や適度な運動 | インスリン抵抗性改善、血圧上昇予防 |

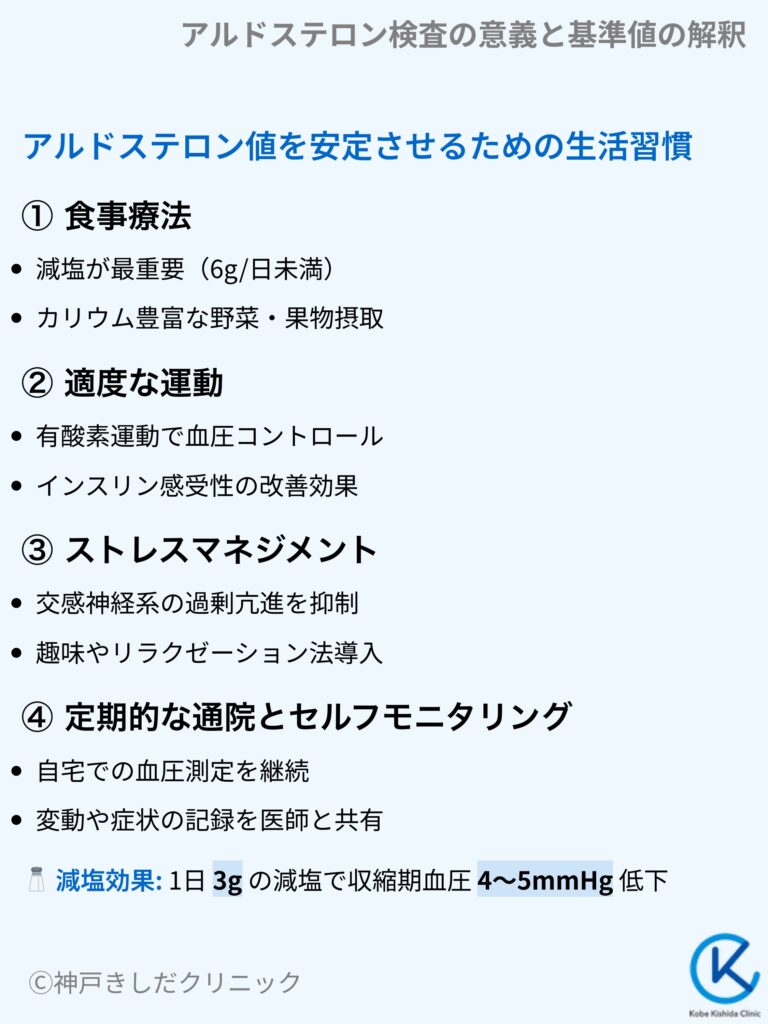

アルドステロン値を安定させるための生活習慣

アルドステロンの分泌量は食事内容、ストレスレベル、運動習慣などにも影響を受けます。

薬物治療と併用して生活習慣を整えることでホルモンバランスを安定させやすくなります。

食事療法

高血圧とアルドステロン高値の関連を考えると減塩は重要です。

塩分過多の食事が続くと体内のナトリウム量が増え、血圧が上昇するだけでなくアルドステロンの分泌調整にも負荷がかかります。

カリウムを多く含む野菜や果物の摂取も推奨される場合がありますが、腎機能の状態やカリウム値によっては制限が必要になるケースもあるため医師や管理栄養士の指導が不可欠です。

減塩・カリウム強化を意識した食材例

| 食材分類 | 具体的な例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 野菜 | ほうれん草、ブロッコリー | カリウム摂取量が多くなる場合は医師に相談 |

| 果物 | バナナ、りんご | カロリー過多にならないように |

| 乳製品 | 無塩バター、ヨーグルトなど | 塩分量と脂質量に留意 |

| 魚 | 青魚(サバ、イワシなど) | 塩蔵品に注意(干物や塩辛などは塩分高め) |

| 低脂肪たんぱく質 | 鶏ささみ、豆腐 | 味付けに塩分が多くならないよう配慮 |

適度な運動

有酸素運動や軽い筋力トレーニングは血圧コントロールやインスリン感受性の改善に役立ちます。

運動習慣を続けることでホルモン分泌のバランスが整い、アルドステロンの過剰分泌による弊害を軽減する可能性があります。

過度の運動はかえってストレスホルモンを増やして血圧に負担をかけることもあるため、無理のない範囲で行ってください。

ストレスマネジメント

精神的ストレスが続くと交感神経系が活発になり血圧や心拍数が上がりやすくなります。

ストレスを感じる場面が多いと感じる方は趣味やリラクゼーション法などを取り入れることも考慮してください。

ストレスの軽減はアルドステロンの分泌にも良い影響を与える可能性があります。

定期的な通院とセルフモニタリング

高血圧や糖尿病、もしくはその疑いがある方は自宅での血圧測定や血糖測定を行うと日々の変動を把握しやすくなります。

アルドステロンの検査は頻繁に行うものではありませんが、異変を感じたら早めに医療機関で相談し、必要に応じて再検査を受けることが重要です。

- 自宅で測る血圧や血糖値の推移

- むくみや疲労の度合い

- 体重や腹囲の変化

- 食事や運動、睡眠の状況

- 服薬状況(降圧薬、糖尿病薬など)

上記を記録して通院時に医師と情報を共有すると、より適切な検査や治療につながりやすいです。

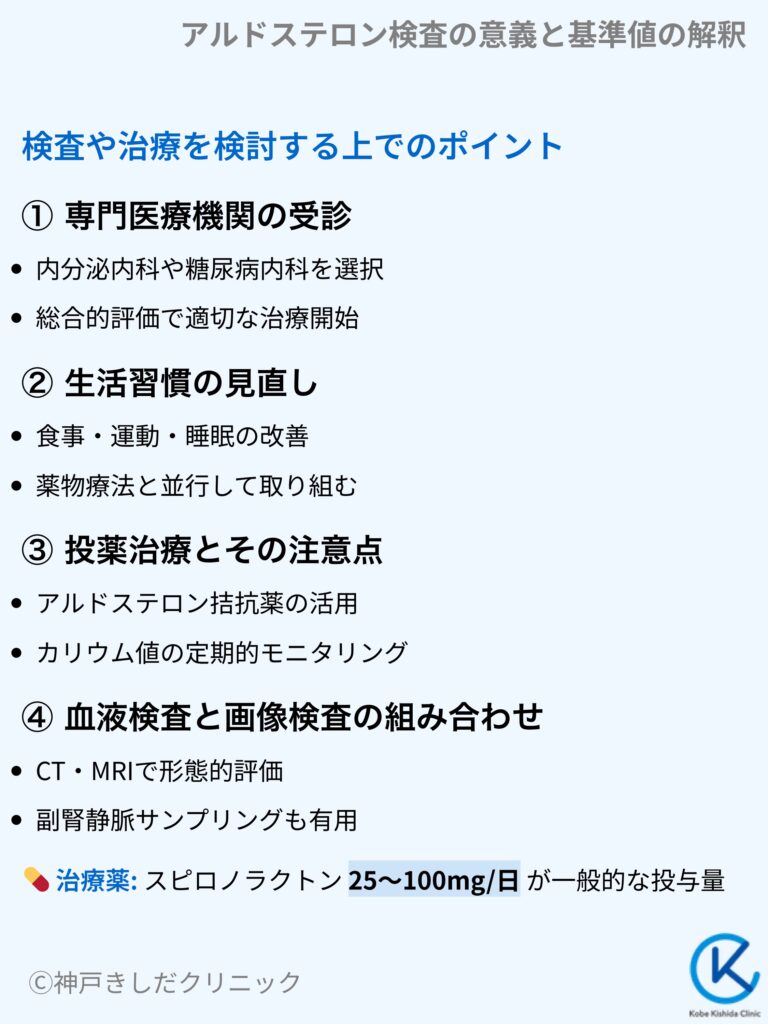

検査や治療を検討する上でのポイント

アルドステロン値が高い・低いのどちらでも体に負担をかける可能性があります。

早期に気づき、必要な対策を講じることで糖尿病や高血圧の合併症リスクを軽減できます。

専門医療機関の受診

高血圧や低カリウム血症などの症状があり、アルドステロン異常が疑われる場合は内分泌内科や糖尿病内科への受診を検討してみてください。

専門医が総合的な視点で評価を行うことで原因に応じた適切な治療を開始しやすくなります。

生活習慣の見直し

食事・運動・睡眠・ストレス管理といった基本的な生活習慣の改善がアルドステロン値の安定に寄与します。

薬物療法と並行して取り組むことで、より効果的に血圧や血糖のコントロールを進められます。

病院受診時に確認したいこと

| 確認項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| これまでの治療経過 | 高血圧治療歴、糖尿病治療歴 |

| 使用中の薬剤 | 降圧薬(特に利尿薬)、糖尿病薬、サプリメントなど |

| 血液検査や画像検査の結果 | カリウム、ナトリウム、腎機能、糖化ヘモグロビンなど |

| 生活習慣の状況 | 食事内容、運動習慣、睡眠時間、ストレス状態 |

投薬治療とその注意点

原発性アルドステロン症が見つかった場合、アルドステロン拮抗薬(スピロノラクトンやエプレレノンなど)を使用することがあります。

これらの薬はカリウムを保持するため、定期的にカリウム値を監視する必要があります。

腎機能が低下している方では高カリウム血症を起こしやすいので注意が必要です。

血液検査と画像検査の組み合わせ

アルドステロンの異常が疑われる場合、腎臓や副腎の形態を把握するためにCTやMRIなどの画像検査を受けることがあります。

例えば副腎腺腫があるかどうかや、腎動脈の狭窄の有無などを調べることで治療方針をより的確に決めやすくなります。

- カテーテル検査による副腎静脈サンプリング

- 腹部CT、MRIによる副腎や腎臓の評価

- 超音波検査による腎動脈の観察

- 必要に応じてホルモン動態を詳しく見るための負荷試験

これらを組み合わせることで、原因を突き止めやすくなります。

原発性アルドステロン症の診断フローの例

| フェーズ | 主な検査や確認項目 |

|---|---|

| スクリーニング | アルドステロン・レニン比、カリウム値 |

| 確定診断 | 塩分負荷試験、立位フロセミド試験など |

| 原因精査 | 画像検査(CT、MRI)、副腎静脈サンプリング |

| 治療方針決定 | 薬物療法(アルドステロン拮抗薬など)あるいは外科的治療 |

原発性アルドステロン症以外の場合は別の原因精査を行います。

アルドステロンの検査は高血圧や電解質異常の原因解明に大きく役立ちます。

特に糖尿病を併発している方、血圧のコントロールが安定しない方は医師と相談して検査を受けるかどうか検討してみてはいかがでしょうか。

適切な対処で合併症のリスクを下げて日常生活の質を向上させることにつなげてください。

以上