外来担当医の内田です。

CMでもおなじみのジェネリック医薬品ですが、ジェネリック医薬品はどういうイメージをお持ちでしょうか?

私は外来をしていて感じることは、7-8割の方は特に気にせず(気づかず?)処方されているまま飲まれています。

その一方で、時折「ジェネリックはやめてください」「ジェネリックは効かないんです」といわれる方もおられます。

こうした人によって反応が全然異なるのは、よく知らない・気づいていない方が多いと思います。

今回は、このジェネリック医薬品について書いていこうと思います。

医療現場ではジェネリックのことを【ゾロ】と呼びます。

この理由は後で書きますね。

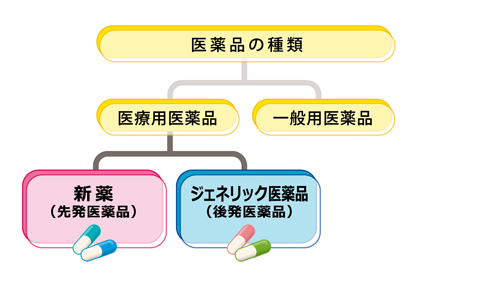

まずジェネリック医薬品を知るにはまず次の2つを知る必要があります。一般名と商品名です。

一般名というのは、薬の主成分・有効成分の化学名そのものです。つまりメーカーが決めた薬の名前ではなく、その薬の中に含まれている主たる有効成分の名前のことを言います。

ちなみに一般名は英語で generic name といいます。はい、これがいわゆるジェネリックなんですね。

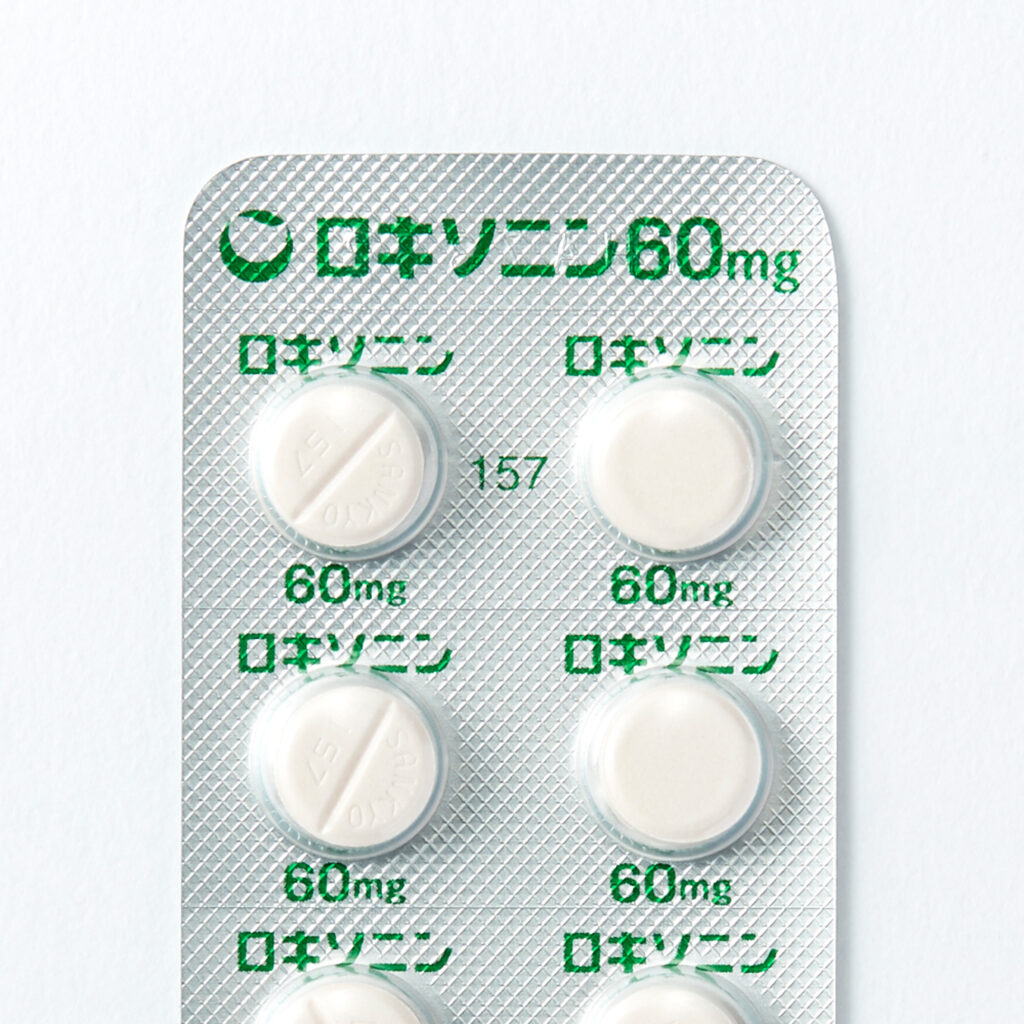

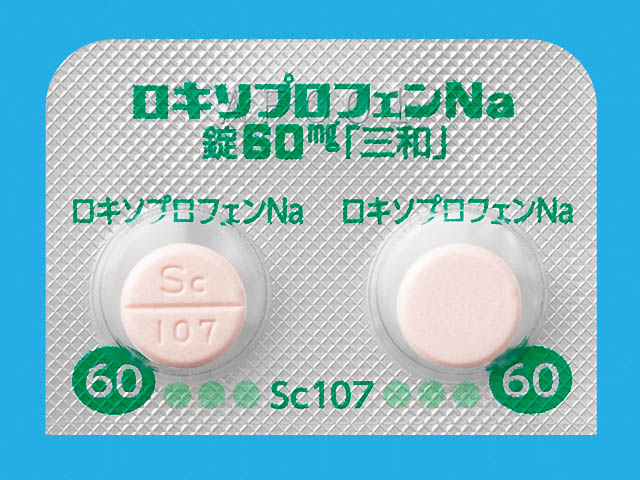

一方、商品名というのは、会社ごとに名前が違います。例えば一般名「ロキソプロフェンナトリウム」というお薬は、「ロキソニン錠60mg」、「オキミナス錠60mg」、「ロゼオール錠60mg」、「ロブ錠60mg」、「ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」」と本当に様々な名前になっています。そして、中身(添加物など)も微妙に違ったり、コーラとペプシみたいなものです。

なぜ、こんな2つの名前があるのかというと・・・

例えば、ある咳止めの薬で考えてみましょう。その薬の一般名は「ジヒドロコデインリン酸塩」です。我々医師はこの名前を見たときにすぐに咳止めだとわかります。

しかし、一般の方が、こんな長いカタカナ名称の薬を覚えられませんし、見てすぐに咳止めとはわかりません。特に高齢者はたくさんの種類の薬を飲みますのでどれがどれかわからなくなります。

つまり、なるべくわかりやすく覚えやすい名前にしよう!というのが製薬会社が使う『商品名』です。

さきほどの薬の商品名は『セキコデ』です。咳+コデインでできていますがパッと咳止めとわかりますね~

はい、これでジェネリックというものが薬の一般名のことだということはわかっていただけたと思います。

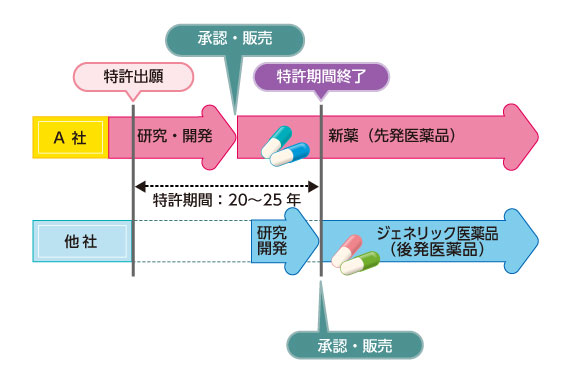

では、なぜジェネリックが出てきたのでしょうか?これは薬の特許が関係しています。

製薬会社は新薬を開発するのに莫大なお金を費やします。直近の研究では「新薬開発の平均費用は314億~2800億円と推定され、開発期間も約9年程度である」という報告もありますが、このように途方もない金額と時間がかかっているわけです。

やっと完成してよく効く薬を開発したのに他社に情報漏洩してマネされたら困りますので、特許を取って、自社のみで生産・販売を独占するわけですね。

実際のところ特許を取ると10年間は独占的に、しかも高めの値段で売れるという状況です。

なぜ値段が高いかというと、開発費が莫大なのでその分を考慮して、最初は値段が高く設定・承認され、開発費を回収します。

それから10年後。特許が切れたときにその”ゾロ” が他社から売られるようになるわけです。良く効く・新しい薬はやはり売れるため、ものすごい数の製薬会社から、同様の成分の薬剤が販売されます。

このように、特許が切れた後は他社から有効成分が同じ薬の販売が許可されますので、後発薬がまさに“ゾロゾロ”と出てきます。

そのため、医療関係者はジェネリック医薬品を【ゾロ】と呼びます。

では、「ジェネリックは効かない」は本当なのでしょうか?

有効主成分は同じなので基本的には同じ効果が期待されます。しかし、完全に同じ薬ではありません。副成分は違ったりするので、同一というより、先行薬と「同等の薬剤」と称することが多いです。

なので、その副成分のわずかな違いによるものか、心理的要因かはわかりませんが、「効かない」と言う方もいます。

続いて価格についてです。

特許が効いている10年の間に、科学技術も発達しますから、【ゾロ】が出てくるときには各社趣向を凝らして飲みやすい工夫がされて販売されることもよくあります。

価格についても、特許が切れたときはだいたい元の薬の3割引くらいになります。その後薬価改訂を繰り返し、最終的には8割引くらいの価格に落ち着きます。

医療費がどんどん増えているのは日本政府の財源を逼迫しています。高齢化社会となり、たくさんの薬を飲まれる元気な高齢者が多くなると、日本全体としては薬剤にかかる費用もかなり莫大となってきます。

(実際のところは、そうした薬を主として飲まれる高齢者本人はその1〜2割負担ですので、現実的にあまりお財布からの出費としてイタくない方もいらっしゃいますが・・・)

こうした実情を踏まえると、国としては増大する医療費を削減しないと大変なことになるのが明らかであり、喫緊の問題なのです。

そして医療費削減しないと、社会保険料や自己負担なども上がっちゃいますから、あまり病院にかからないその他の方々も不利益が出てきてしまいます。

そうならないように、現在の日本ではジェネリック医薬品が推進されています。

ちなみに、西欧諸国ではジェネリックの処方の割合は7割にも達していると言われています。10年ほど前までは日本でのシェアは10-20%くらいで、だんだんと政策によりジェネリックを使うようになり、2018年に70%を超えました。

以上のように、日本でもジェネリック医薬品がシェアを増やしつつあるのは、高齢化社会に突き進む日本でなんとか医療費削減をめざす一つの政策なのです。

ちなみに、個人的には、有効主成分が同じで、価格が大幅に安いなら、敢えて先発品を飲む必要はないかなと思っています。