毎日しっかり寝ているはずなのに、朝起きると体が重い、日中もなんだかスッキリしない…そんな「寝ても疲れが取れない」という悩みを抱えていませんか?

この状態が続くと、仕事や家事のパフォーマンス低下はもちろん、心身の健康にも影響を及ぼすことがあります。

この記事では、そのつらい疲労感の原因を探り、特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連性や、質の高い睡眠を取り戻すための具体的な対策について詳しく解説します。

いびきがひどい・睡眠中の呼吸停止・日中の強い眠気が気になるなど、睡眠時無呼吸症候群ではないかとご心配な方は、神戸きしだクリニックの呼吸器内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

「寝ても寝ても疲れている…」その悩み、放置していませんか?

十分な睡眠時間を確保しているつもりでも、朝の目覚めが悪かったり、日中に強い眠気を感じたりすることは多くの方が経験するかもしれません。

しかし、それが慢性的に続く場合、単なる寝不足とは異なる問題が隠れている可能性があります。

疲労感が常態化すると、私たちの生活の質(QOL)に様々な影響を与えます。

疲労感が続くことの日常への影響

慢性的な疲労感は集中力や記憶力の低下を招き、仕事や学業の効率を著しく下げることがあります。また、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりするなど、精神的な不安定さにもつながります。

家族や友人との関係にも影響が出かねません。趣味を楽しむ気力が湧かず、生活全体の満足度が低下することも考えられます。

疲労による具体的な影響

| 影響範囲 | 具体的な症状・状況 | 考えられる結果 |

|---|---|---|

| 仕事・学業 | 集中困難、ミス増加、判断力低下 | 生産性低下、評価への影響 |

| 精神状態 | イライラ、不安感、気分の落ち込み | ストレス増加、うつ傾向 |

| 対人関係 | コミュニケーション意欲低下、短気になる | 孤立感、関係悪化 |

疲労感の主な原因とは

疲労感の原因は多岐にわたります。睡眠不足はもちろんのこと、栄養バランスの偏った食事、運動不足、精神的なストレスなどが複雑に絡み合っていることが多いです。

また、何らかの病気が背景にある場合も少なくありません。特に、睡眠の「量」だけでなく「質」が低下していると、いくら長く寝ても疲労は回復しにくいのです。

睡眠の質の重要性

私たちは睡眠中に、心身の疲労回復、記憶の整理・定着、ホルモンバランスの調整など、生命維持に重要な活動を行っています。

睡眠の質が低いとこれらの活動が十分に行われず、結果として日中の疲労感や体調不良につながります。

質の高い睡眠は、健康で活力ある毎日を送るための基盤と言えるでしょう。

なぜ?寝ても疲れが取れない主な原因

「しっかり寝ているはずなのに疲れが取れない」と感じる背景には、いくつかの要因が考えられます。

単純な睡眠時間の不足だけでなく、見過ごされがちな睡眠の質の問題や、生活習慣、ストレスなどが複雑に関与しています。

睡眠時間の問題だけではない

一般的に推奨される睡眠時間は成人で7時間程度と言われますが、必要な睡眠時間には個人差があります。しかし、単に長く寝れば良いというわけではありません。

睡眠時間が十分でも、眠りが浅かったり、途中で何度も目が覚めたりすると、体は十分に休息できません。この「睡眠の質」の低下が、疲労感の大きな原因となるのです。

隠れた睡眠の質の低下

睡眠の質を低下させる要因は様々です。例えば、寝室の環境(騒音、光、温度、湿度)、寝る前のカフェイン摂取や飲酒、スマートフォンの使用などが挙げられます。

そして、いびきや歯ぎしり、さらには睡眠時無呼吸症候群(SAS)のような睡眠関連疾患も、睡眠の質を著しく損なう可能性があります。

睡眠の質を低下させる要因の例

| カテゴリ | 具体的な要因 | 睡眠への影響 |

|---|---|---|

| 環境要因 | 騒音、明るすぎる照明、不適切な室温・湿度 | 入眠困難、中途覚醒 |

| 生活習慣要因 | 就寝前のカフェイン・アルコール摂取、喫煙、夜食 | 睡眠サイクルの乱れ、眠りの浅さ |

| 疾患要因 | 睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群 | 頻繁な覚醒、低酸素状態 |

生活習慣と疲労感の関係

不規則な生活リズム、栄養バランスの偏った食事、運動不足なども疲労感を増幅させます。

朝食を抜いたりインスタント食品ばかりの食生活を送っていたりすると、体に必要なエネルギーや栄養素が不足し、疲れやすくなります。

適度な運動は血行を促進し、睡眠の質を高める効果も期待できますが、運動不足は逆効果です。

ストレスと疲労の悪循環

現代社会においてストレスは避けられないものですが、過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、睡眠の質を低下させます。

眠りが浅くなると日中の疲労感が増し、さらにストレスを感じやすくなるという悪循環に陥りがちです。

ストレスマネジメントも疲労回復には重要な要素となります。

もしかして睡眠時無呼吸症候群(SAS)?セルフチェックと特徴

寝ても疲れが取れない、日中に強い眠気があるといった症状が続く場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)の可能性を考える必要があります。

SASは、睡眠中に呼吸が一時的に止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。

睡眠時無呼吸症候群とは何か

睡眠時無呼吸症候群は、主に喉の奥にある上気道が狭くなるか閉塞することで発生します。肥満、扁桃肥大、顎が小さいことなどが原因となり得ます。

呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、それを補うために心臓や体に大きな負担がかかります。

また、無呼吸状態から回復するために脳が覚醒するため、深い睡眠が得られにくくなります。

こんな症状ありませんか?SASのサイン

SASの代表的な症状には、大きないびき、睡眠中の呼吸停止、日中の強い眠気、起床時の頭痛や口の渇きなどがあります。

家族やパートナーからいびきや呼吸の停止を指摘されて気づくケースも少なくありません。

SASの主な症状リスト

- 大きないびきをかく(しばしば呼吸停止を伴う)

- 日中、会議中や運転中などに強い眠気を感じる

- 朝起きた時に頭が痛い、またはスッキリしない

- 夜中に何度も目が覚める(お手洗いなど)

- 集中力や記憶力の低下を感じる

SASが引き起こす体の変化

SASを放置すると、体に様々な悪影響が現れます。睡眠中の低酸素状態は、高血圧、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

また、インスリンの働きが悪くなることで糖尿病を発症しやすくなったり、悪化させたりすることもあります。

日中の眠気による交通事故や労働災害のリスクも見過ごせません。

SASが関連する可能性のある健康問題

| 循環器系 | 代謝系 | その他 |

|---|---|---|

| 高血圧 | 糖尿病 | 日中の過度な眠気 |

| 不整脈 | 脂質異常症 | 集中力低下 |

| 心筋梗塞・狭心症 | メタボリックシンドローム | うつ症状 |

放置するリスク

SASは単なるいびきや眠気の問題ではなく、生命に関わる可能性のある病気です。

適切な治療を受けずに放置すると、前述のような合併症のリスクが高まるだけでなく、生活の質そのものを大きく損ないます。

早期に発見し、適切な対策を講じることが重要です。

注意:これらの症状が全てSASに直結するわけではありませんが、複数当てはまる場合は専門医への相談を検討しましょう。

睡眠時無呼吸症候群だけではない、疲労感の陰に潜む他の病気

「寝ても疲れが取れない」という症状は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)以外にも様々な原因で起こり得ます。

自己判断せずに症状が続く場合は医療機関を受診し、原因を特定することが大切です。

ここでは、SASと症状が似ていたり、慢性的な疲労感を引き起こしたりする可能性のある他の病気について触れます。

慢性疲労症候群との違い

慢性疲労症候群は、原因不明の強い疲労感が6ヶ月以上続き、日常生活に支障をきたす病気です。

睡眠障害を伴うこともありますが、SASのように明確な呼吸イベントが原因ではありません。微熱、筋肉痛、思考力低下など、多彩な症状が現れることが特徴です。

甲状腺機能低下症の可能性

甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を活発にする働きがありますが、このホルモンの分泌が低下すると(甲状腺機能低下症)、全身の倦怠感、無気力、寒がり、体重増加、むくみなどの症状が現れます。

疲労感が主な症状の一つであるため、SASとの鑑別が必要です。

SASと甲状腺機能低下症の症状比較(一部)

| 症状 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS) | 甲状腺機能低下症 |

|---|---|---|

| 主な疲労感 | 日中の強い眠気、熟睡感のなさ | 全身倦怠感、無気力感 |

| 睡眠関連 | 大きないびき、呼吸停止 | 特異的な睡眠症状は少ない(過眠傾向の場合あり) |

| その他 | 起床時頭痛、集中力低下 | 寒がり、体重増加、むくみ、便秘 |

うつ病や不安障害と疲労感

精神的な不調も強い疲労感や睡眠障害を引き起こすことがあります。

うつ病では、気分の落ち込みや興味の喪失といった精神症状に加え、不眠や過眠、食欲不振、倦怠感などの身体症状が現れます。

不安障害でも緊張状態が続くことで心身が疲弊し、疲労を感じやすくなります。

鉄欠乏性貧血とだるさ

体内の鉄分が不足すると、血液中のヘモグロビンが減少し、酸素を全身に十分に運べなくなります(鉄欠乏性貧血)。

この結果、動悸、息切れ、めまい、頭痛、そして強いだるさや疲労感が生じます。特に女性は月経により鉄分を失いやすいため注意が必要です。

「疲れが取れない」と感じる方へ

「寝ても疲れが取れない」という悩みは、多くの方が抱える共通の課題ですが、その原因や感じ方は一人ひとり異なります。

年齢、性別、職業、ライフスタイルなど、個々の生活背景が複雑に絡み合い、疲労感に影響を与えています。

当クリニックでは、画一的な対応ではなく、あなたの生活に潜む「疲れやすさ」の要因に目を向け、よりパーソナルな視点からのアプローチを大切にしています。

働き盛りの世代特有の疲労要因

30代から50代の働き盛りの世代は、仕事の責任が増し、長時間労働や不規則な勤務、頻繁な出張などが重なることがあります。

これに加えて、接待や会食による飲酒機会の増加、運動不足、そして家庭生活との両立による精神的プレッシャーも疲労を蓄積させる要因です。

特に、夜遅くまでの残業やシフト勤務は睡眠リズムを乱しやすく、睡眠の質の低下に直結します。

働き盛り世代の疲労要因

| 主な疲労要因 | 考えられる影響 |

|---|---|

| 長時間労働・不規則勤務 | 睡眠不足、生活リズムの乱れ |

| 精神的ストレス(仕事・家庭) | 自律神経の乱れ、不眠 |

| 運動不足・食生活の乱れ | 体力低下、生活習慣病リスク |

子育て世代の睡眠不足と疲労

乳幼児を抱える子育て世代は、夜間の授乳やおむつ替え、夜泣き対応などで、まとまった睡眠時間を確保することが困難です。

慢性的な睡眠不足は日中の疲労感だけでなく、産後うつなどの精神的な不調を引き起こすリスクも高めます。自

分の時間が持ちにくく、心身ともにリフレッシュする機会が少ないことも疲労を深刻化させる一因です。

シニア世代の睡眠の変化と疲労感

加齢に伴い、睡眠パターンは変化します。若い頃に比べて眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったり、早朝に目が覚めてしまったりすることが増えます。

また、持病や服用している薬の影響、活動量の低下なども睡眠の質に影響し、日中の疲労感につながることがあります。

夜間の頻尿も中途覚醒の大きな原因の一つです。

一人ひとりの生活リズムと睡眠環境

私たちは、一人ひとり異なる生活リズムの中で生きています。交代勤務の方、夜型生活の方、日中の活動量が極端に少ない方など、その生活スタイルは様々です。

また、寝室の環境(音、光、温度、寝具など)も睡眠の質に大きく関わります。自分では気づかないうちに、睡眠を妨げる要因が生活の中に潜んでいるかもしれません。

個々の状況を丁寧に伺い、最適な睡眠改善策を一緒に考えることが疲労回復への第一歩です。

睡眠の質を上げるために今日からできること

専門的な治療が必要な場合もありますが、日常生活の中で少し工夫するだけで睡眠の質を高め、疲労感を軽減できることがあります。

ここでは、今日からでも始められる具体的な対策を紹介します。

睡眠環境の見直しポイント

快適な睡眠のためには、寝室の環境を整えることが重要です。静かで、暗く、適切な温度・湿度が保たれた空間が理想的です。

自分に合った寝具(マットレス、枕、掛け布団)を選ぶことも質の高い睡眠につながります。

睡眠環境チェックポイント

- 寝室は静かで暗いか

- 室温は快適か(夏場25-26℃、冬場22-23℃程度が目安)

- 湿度は適切か(50-60%程度が目安)

- 寝具は体に合っているか

- 寝る前にスマートフォンやパソコンを見ていないか

就寝前のリラックス習慣

寝る前に心身をリラックスさせることは、スムーズな入眠を促します。

ぬるめのお風呂に入る、軽いストレッチをする、好きな音楽を聴く、温かい飲み物(ノンカフェイン)を飲むなどが効果的です。自

分に合ったリラックス方法を見つけ、就寝前の習慣にしましょう。

食事と運動の注意点

食事は就寝の2-3時間前までに済ませるのが理想です。消化活動が活発な状態では眠りが浅くなることがあります。特に脂っこいものや刺激物は避けましょう。

また、適度な運動は睡眠の質を高めますが、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激し、寝つきを悪くするので注意が必要です。

夕方から就寝3時間前くらいまでに軽い有酸素運動を行うのがおすすめです。

睡眠の質を高める食事のポイント

| 摂取を心がけたい栄養素・食品 | 避けた方が良いもの(特に就寝前) |

|---|---|

| トリプトファン(牛乳、大豆製品、ナッツ類) | カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク) |

| マグネシウム(海藻類、豆類、ナッツ類) | アルコール(寝酒は睡眠の質を低下させる) |

| ビタミンB群(肉類、魚介類、穀類) | 脂質の多い食事、刺激物 |

昼間の過ごし方と夜の睡眠

日中の過ごし方も夜の睡眠に影響します。朝、太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜の自然な眠気を促します。

日中に適度な活動をすることも重要です。昼寝をする場合は15-20分程度にとどめ、午後3時以降の昼寝は避けるようにしましょう。

長すぎる昼寝や遅い時間の昼寝は、夜の睡眠を妨げる原因になります。

専門医に相談するタイミングと検査・治療の流れ

セルフケアを試みても「寝ても疲れが取れない」状態が改善しない場合や、いびきや睡眠中の呼吸停止を指摘された場合は、専門医に相談することを検討しましょう。

特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合は、早期の診断と治療が重要です。

いつ医療機関を受診すべきか

以下のような症状が続く場合は、医療機関の受診をおすすめします。

- 激しいいびきをかく、または家族から呼吸が止まっていると指摘された

- 日中に耐え難い眠気があり、仕事や生活に支障が出ている

- 朝起きた時に頭痛やだるさが続く

- 夜中に何度も目が覚める

- 十分寝ても熟睡感がなく、疲労感が取れない

これらの症状は、SASだけでなく他の睡眠障害や内科的疾患のサインである可能性もあります。原因を特定し、適切な対応をとるために、まずは専門医の診察を受けましょう。

睡眠時無呼吸症候群の検査方法

SASの診断のためには、睡眠中の状態を詳しく調べる検査が必要です。一般的には、まず簡易検査を行い、その結果に応じて精密検査(ポリソムノグラフィ検査:PSG)を行います。

主な睡眠検査の種類

| 検査名 | 検査場所 | 調べる主な項目 |

|---|---|---|

| 簡易アプノモニター検査 | 自宅 | 呼吸の状態、血中酸素飽和度、いびき音など |

| ポリソムノグラフィ検査(PSG) | 医療機関に1泊入院 | 脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図、血中酸素飽和度など |

簡易検査は、自宅で手軽に行えるスクリーニング検査です。指や鼻にセンサーを装着して一晩眠るだけで、呼吸の状態や血中の酸素濃度などを測定します。

この検査でSASが強く疑われる場合や、より詳細な評価が必要な場合には、医療機関に1泊入院して行う精密検査(PSG)を検討します。

PSGでは、脳波や心電図なども含め、睡眠の質と量を総合的に評価します。

代表的な治療法について

SASの治療法は、重症度や原因、患者さんの状態によって異なります。

代表的な治療法には、CPAP(シーパップ:経鼻的持続陽圧呼吸療法)、マウスピース(口腔内装置)、生活習慣の改善、外科手術などがあります。

SASの主な治療法

| 治療法 | 概要 | 対象となりやすい方 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ | 中等症~重症のSAS |

| マウスピース | 下顎を前方に移動させ気道を広げる装置を就寝中に装着 | 軽症~中等症のSAS、CPAPが合わない方 |

| 生活習慣の改善 | 減量、禁煙、節酒、睡眠衛生の指導など | 全てのSAS患者さん(他の治療と並行することも多い) |

CPAP療法は、中等症から重症のSASに対して最も効果的とされる治療法です。睡眠中に鼻マスクを介して一定の圧力で空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぎます。

マウスピースは、下顎を少し前に出すことで気道を広げるもので、主に軽症から中等症の方に適しています。

また、肥満が原因の場合は減量が、飲酒や喫煙習慣がある場合はそれらの見直しも治療の重要な柱となります。

治療による生活の質の向上

SASの適切な治療を行うことで、睡眠中の無呼吸や低呼吸が減少し、睡眠の質が大きく改善します。このことにより日中の眠気や疲労感が軽減され、集中力や記憶力の向上が期待できます。

また、高血圧などの生活習慣病のリスク低減にもつながり、長期的な健康維持に貢献します。

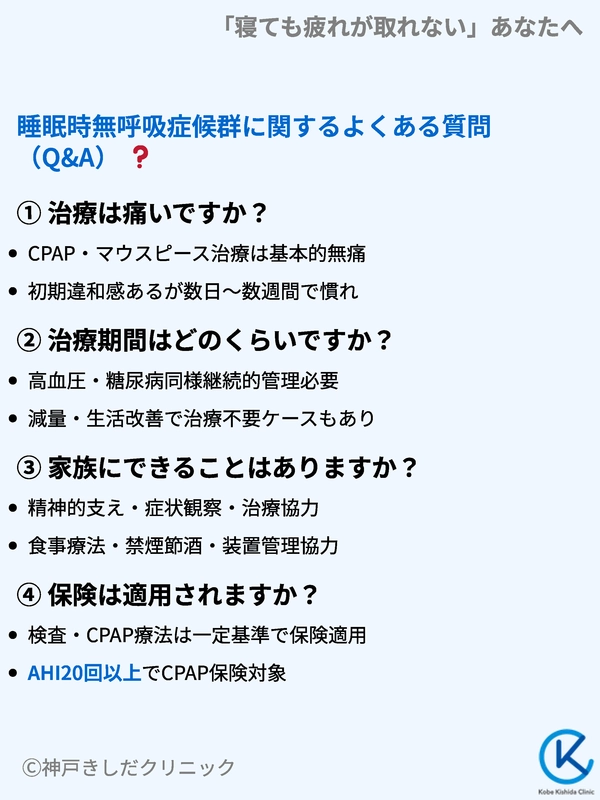

睡眠時無呼吸症候群に関するよくある質問(Q&A)

睡眠時無呼吸症候群(SAS)やその治療について、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q治療は痛いですか?

- A

CPAP療法やマウスピース治療は、基本的に痛みを伴うものではありません。CPAP療法では、初めはマスクの装着感や空気の圧に違和感を覚えることがありますが、多くの方は数日から数週間で慣れていきます。

圧の設定やマスクの種類を調整することで、より快適に使用できるようになります。マウスピースも、歯科医師が個々の歯型に合わせて作製するため、強い痛みが出ることは稀です。調整期間中に多少の違和感が生じることはあります。

- Q治療期間はどのくらいですか?

- A

SASの治療は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の治療と同様に、基本的には継続的な管理が必要です。

CPAP療法やマウスピースは、使用している間だけ効果がある対症療法だからです。

ただし、減量や生活習慣の改善によってSASが大幅に改善し、治療が不要になるケースもあります。定期的な診察と検査を受けながら、医師と相談して治療方針を決めていくことが大切です。

- Q家族にできることはありますか?

- A

ご家族のサポートは治療を進める上で非常に重要です。まず、患者さんが安心して治療に取り組めるよう、精神的な支えとなることが大切です。

いびきや無呼吸の状態を観察し、治療効果が出ているか、あるいは何か困っていることがないかなどを気にかけてあげてください。

また、減量が必要な場合は食事療法への協力、禁煙や節酒への声かけなども助けになります。CPAP装置の清掃や管理を一緒に行うことも、治療継続のモチベーション維持につながるでしょう。

- Q保険は適用されますか?

- A

睡眠時無呼吸症候群の検査(簡易検査、PSG検査)およびCPAP療法は、一定の基準を満たせば健康保険の適用となります。

例えば、CPAP療法は、AHI(無呼吸低呼吸指数:1時間あたりの無呼吸と低呼吸の回数)が20回以上の場合に保険適用となります。

マウスピース治療も、医師からの紹介状があり、SASの診断が確定していれば、多くの場合保険適用で作製できます。

ただし、医療機関や治療内容によって自己負担額は異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

上記以外にもご不明な点や心配なことがありましたら、どうぞお気軽に当クリニックの医師やスタッフにご相談ください。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

寝ても疲れが取れない・熟睡感がないでお悩みの方は、当院の呼吸器内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による睡眠時無呼吸症候群の精密検査を提供しています。

呼吸器内科の診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | – | ○ | ○ | ○ | – | 休 | 休 |

検査体制

- 睡眠ポリグラフ検査(PSG)

- 簡易睡眠時無呼吸検査

- 経皮的動脈血酸素飽和度測定

- 上気道内視鏡検査

など、必要に応じた検査を実施いたします。高度な画像検査(CT・MRIなど)が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院(当院の道路向かい)と連携し、スムーズな検査実施が可能です。

受診時の持ち物

- 過去の睡眠検査結果(お持ちの方)

- 健康保険証

- お薬手帳(服用中のお薬がある方)

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽