健康診断や職場での定期検診で胸部レントゲンを撮ったときに、胸水や気胸を指摘されると、どんな方でも戸惑ってしまうと思います。自覚症状がなくても、画像に異常が写ると不安に感じるのは当然です。

胸水や気胸は放置すると大きな問題につながる可能性がありますが、正しく対処し、必要に応じて医療機関を受診すれば回復が見込めることも多いです。

ここでは、胸部レントゲンで胸水や気胸を指摘された方に向けて、症状の理解から受診のタイミング、治療法、そして呼吸器の健康との関連性について解説します。

健康診断で胸水や気胸を指摘されるなど、胸部レントゲン異常で再検査や精密検査をご希望の方は、神戸きしだクリニックの呼吸器内科で対応させていただきます。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

胸部レントゲンで異常を指摘されたらどうすればいいか

胸部レントゲンの結果に不安を感じている方へ、今後の適切な対応についてお伝えします。

胸水や気胸の可能性を指摘された場合、自己判断で放置するのではなく、早めに医療機関での診察や検査を受けることが大切です。

胸部レントゲンが示す主な情報

胸部レントゲンは、肺や心臓、血管など胸部内の臓器の形状や状態を画像で把握する代表的な方法です。医療機関で行う肺の検査のなかでも歴史が長く、多くの現場で実施されています。

検査結果で胸水や気胸があると分かる場合がありますが、胸水や気胸以外の異常が見つかるケースもあります。総合的に判断し、医師が次の検査や治療方針を考えます。

胸部レントゲンで分かる主な情報

- 肺の大きさや形の異常

- 肺の陰影(白い影)の有無

- 心臓の大きさ

- 横隔膜の位置や形の変化

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 肺の形態 | 肺が正常範囲より拡大・縮小していないか、または異常な陰影がないかを確認 |

| 心臓の大きさ | 心臓が拡大していないかを判断する |

| 肋骨や骨格 | 骨の変形や骨折の有無を確認 |

| 血管・気管 | 大動脈の形状や気管支の異常を確認 |

異常が疑われたときにすること

胸部レントゲンの結果で胸水や気胸を疑う画像所見があった場合、医師から追加の検査や紹介を提案されることがあります。主な対応策は以下のようになります。

- 呼吸器内科への受診

- CTスキャンや超音波検査などの画像検査

- 血液検査による感染症や炎症反応のチェック

- 経過観察が必要な場合は定期的なレントゲン検査

「異常かもしれない」と告げられた段階で不安を抱く方が多いですが、まずは専門医による精密検査が大切です。早めの受診が将来の合併症リスクを下げる可能性を高めます。

セカンドオピニオンの意義

検査結果を受け取り、治療方針や経過観察の方法を決める際、別の医療機関の専門医に意見を求めることもあります。

特に胸水や気胸が重症化している場合、治療の選択肢に外科的処置が含まれることもあるからです。セカンドオピニオンによって以下のメリットが期待できます。

- 違った視点からの判断

- 治療方針の選択肢が増える

- 治療に対する納得感が高まる

不安を軽減するためのポイント

レントゲンで異常を指摘されると「どうしよう」と漠然とした不安に包まれることがあります。

早めに受診し、疑問があれば医師に遠慮なくご相談ください。また、インターネット情報だけに頼らず、専門医のアドバイスを重視することが大切です。

胸水とは何か

胸水は、肺を覆っている胸膜と胸壁のあいだに液体がたまった状態を指します。量や性質によって原因や症状の現れ方が変わります。正確に理解し、必要な対応をとることが重要です。

胸水の種類

胸水は、大きく分けて漏出性胸水と滲出性胸水に分類できます。

漏出性胸水は主に血液中の圧力変化や低タンパク血症などが原因で生じ、滲出性胸水は炎症や感染などによって胸膜が刺激されて液体が増加した状態です。

胸水の主な種類と特徴

| 種類 | 主な原因 | 液体の特徴 |

|---|---|---|

| 漏出性胸水 | 低アルブミン血症、心不全など | 蛋白質量が低い透明な液体 |

| 滲出性胸水 | 感染症、悪性腫瘍、結核など | 蛋白質量が高い濁った液体 |

胸水が生じるしくみ

胸腔内では、胸膜と肺の間を潤滑にするために少量の液体が常に存在しています。

しかし心臓や腎臓など全身の病態や胸膜そのものの炎症によって、液体の吸収と産生のバランスが崩れ、必要以上の量がたまると胸水になります。

胸水が疑われる症状

胸水が多量になると肺が圧迫され、呼吸が苦しくなることがあります。症状の例としては以下があります。

- 息切れや呼吸困難

- 胸が重い、または痛みを感じる

- 咳や痰が増える

多量の胸水が急激にたまった場合、胸痛や激しい息苦しさに加えて、発熱などが起こることもあります。

感染症との関連

胸膜炎(胸膜の炎症)や肺炎による胸水は体内に細菌やウイルスが入り、感染することで起こります。

胸水に菌が存在すると膿胸と呼ばれる重症の状態になる場合があり、抗菌薬の投与や排液が必要になることがあります。

胸水の原因になりやすい感染症

- 細菌性肺炎

- ウイルス性肺炎

- 結核

- クラミジアやマイコプラズマによる肺炎

気胸とは何か

肺がしぼんでしまう気胸は、突然起こるケースもあり、年齢や生活習慣にかかわらず注意が必要です。ここでは、気胸が起こるしくみや特徴について整理します。

気胸の種類

気胸は、肺に穴が開いたり胸膜に損傷が起きたりすることで、空気が胸腔内に漏れ出して肺が萎縮する状態を指します。主な種類は以下のとおりです。

- 自然気胸

- 外傷性気胸

- 医原性気胸

気胸の種類と主な特徴

| 種類 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自然気胸 | 胸の外傷がないのに肺に小さな穴が開く | 背の高い若い男性や喫煙者に多い |

| 外傷性気胸 | 交通事故・スポーツ外傷など強い衝撃による肺の損傷 | 出血を伴う場合が多く、重症化しやすい |

| 医原性気胸 | 医療行為(胸腔穿刺・人工呼吸器装着など)による合併症 | 処置中や処置後に発生する可能性がある |

気胸が起こる仕組み

肺の表面や肺内の気管支に生じた小さな穴(ブラやブレブと呼ばれる気泡の破裂など)から空気が漏れ出すと、肺と胸壁の間に空気がたまり、肺が膨らめなくなります。

外傷の場合は、肋骨の骨折や鋭利な外傷によって胸膜が損傷して空気が入り、肺が萎縮してしまいます。

気胸が疑われる症状

気胸は突発的に起こることが多く、下記のような症状が見られます。

- 突然の胸の痛み

- 急な息切れ、呼吸困難

- 肩や背中にかけて痛みを感じる

- 運動時の耐久力低下

気胸の程度が軽い場合、痛みが少なく自覚症状に乏しいことがありますが、放置すると重症化して呼吸困難を引き起こす恐れがあります。

気胸と若年層

背が高くて細身の若い男性に自然気胸が起こりやすい傾向があります。これは、肺尖部と呼ばれる肺の上部分にあるブラやブレブが破裂しやすいとされるためです。

ただし、男女問わず喫煙や基礎疾患などが原因で気胸を起こす可能性があります。

気胸のリスクを高める要因

- 喫煙習慣

- 背が高く痩せ型の体型

- 肺疾患(肺気腫など)

- 遺伝的要素

胸水と気胸の背景にあるリスク要因

胸水や気胸が起こりやすい背景には、基礎疾患や生活習慣などさまざまな要因があります。ここでは、代表的なリスク要因を整理します。

タバコと肺の健康

タバコは肺に負担をかけ、気道を傷つけます。

長期的な喫煙によって肺気腫や慢性気管支炎などの慢性閉塞性肺疾患(COPD)が進行すると、胸膜に病変が生じたり、ブラやブレブができて気胸のリスクを高めたりすることがあります。

ブラ(Bulla) と ブレブ(Bleb) は、どちらも肺の一部にできる空気の溜まった袋状の構造を指します。

喫煙が肺に与える主な影響

| 影響 | 内容 |

|---|---|

| 気道の炎症 | 粘膜が刺激され、慢性炎症が起こる |

| 肺胞の破壊 | 肺胞の弾力が損なわれ、呼吸機能が低下する |

| 免疫力の低下 | 細菌やウイルスへの抵抗力が落ち、感染症にかかりやすくなる |

| 血管への負担 | 酸素が運ばれにくくなり、血管の動脈硬化を進める可能性がある |

遺伝や基礎疾患

遺伝的に気胸や胸水を起こしやすい体質を持つ方もいます。また、肝硬変や腎不全、がんなど全身性の疾患によって胸水が発生しやすくなるケースもあります。

結核や肺炎などの肺疾患を過去に患ったことがある場合も、胸膜が傷んで胸水や気胸につながる可能性があります。

生活習慣とストレス

過剰な飲酒や偏った食生活によって体力や免疫力が落ちると、さまざまな感染症にかかりやすくなり、胸水の原因につながることがあります。

加えて、ストレスが高い状態が長く続くと、呼吸が浅くなりがちで肺機能の低下を招く要因となることがあります。

年齢による影響

高齢になると心不全や腎疾患など、胸水の原因になる病気を持つ方が増えます。一方、若い方は自然気胸が起こりやすい傾向があります。

年齢に応じてリスクが異なるため、定期的な健診を活用して自分の身体の状態を把握することが大切です。

胸水・気胸につながる主なリスク要因まとめ

- 喫煙

- 肺や心臓の基礎疾患

- 遺伝的要素

- 極端な栄養バランスの乱れ

- 過度のストレス

- 加齢による心肺機能の低下

早期受診と検査方法

胸水や気胸が疑われる場合、できるだけ早めに受診して原因をはっきりさせることが重要です。ここでは、医療機関で行う主な検査方法を紹介します。

血液検査でわかること

血液検査によって、炎症反応(CRP値)や感染症の有無、貧血や腎機能の状態などが確認できます。

胸水や気胸を引き起こす全身性疾患がある場合、血液検査の異常として現れることがあるため、胸部レントゲンだけでなく血液検査を組み合わせると診断の精度が高まります。

画像検査の種類

胸水や気胸の程度や原因を詳しく調べるために、以下のような画像検査を行うことがあります。

- CTスキャン:レントゲンよりも詳細な断層画像を撮影し、微細な異常や腫瘍の有無などをチェックできる

- 超音波検査:胸水の量や性質を短時間で確認しやすい

- MRI:肺以外にも骨や軟部組織を詳細に撮影できるが、CTや超音波検査ほど一般的ではない

代表的な画像検査と特徴

| 検査名 | 特徴 | 使用目的 |

|---|---|---|

| CTスキャン | レントゲンよりも細かい断層画像を撮影できる | 腫瘍や肺の細かな病変を把握しやすい |

| 超音波検査 | 放射線を使わずにリアルタイムで観察できる | 胸水の存在や量、性状を把握する |

| MRI | 磁気を利用して詳細な断層画像を撮影する | 神経や血管、骨盤内臓器の状態を詳しく確認 |

肺機能検査の重要性

胸水や気胸がある場合、肺が十分に膨らめない状態になることがあります。肺機能検査では、息を吸う量や吐き出す速度を測定して、肺活量や換気能力を調べます。

この検査によって呼吸障害の程度を数値で把握でき、治療方針の検討材料になります。

肺機能検査で確認できる項目

- 努力肺活量(FVC)

- 1秒量(FEV1)

- FEV1/FVC比

- ピークフロー値

胸部レントゲンに異常があった場合は、早めに呼吸器内科で詳しい検査を受けましょう。

胸水や気胸の治療法と日常生活の注意点

胸水や気胸の治療法は、原因や重症度によって異なります。医師と相談しながら自分に合った治療を受けると同時に、日常生活での注意点を守ることが回復を促進するカギになります。

保存的治療と外科的治療

胸水の量が少ない場合や気胸が軽度の場合、呼吸を安静に保ちつつ自然に回復を待つ保存的治療を行うことがあります。感染が原因の場合は抗菌薬を用いるケースもあります。

一方、大量の胸水や重症気胸の場合は、胸腔ドレナージや外科手術が検討されることがあります。

胸水・気胸の代表的な治療法

| 治療法 | 内容 | 適応例 |

|---|---|---|

| 保存的治療 | 安静、酸素投与、薬物療法(利尿薬、抗菌薬など) | 軽度の胸水・気胸、感染症が原因の胸水 |

| 胸腔ドレナージ | チューブを胸腔内に挿入して溜まった液体や空気を排出する | 大量の胸水・気胸 |

| 胸膜固定術(胸膜癒着術) | 胸膜に薬剤や医療用特殊物質を注入して肺と胸壁を密着させる | 再発を繰り返す自然気胸 |

| 外科的手術 | 肺の損傷部位の切除、胸膜の修復を行う | 重症気胸、肺の病変(ブラ・ブレブ)の切除が必要な場合 |

日常生活で留意したいこと

治療中や治療後は、以下の点を意識して生活すると、回復を後押しします。

- 激しい運動は控え、適度な安静を保つ

- 体を締め付けない服を着用し、呼吸が苦しくならないようにする

- 水分補給やバランスの取れた食事を心がける

- 禁煙を検討し、肺への負担を減らす

再発予防のための対策

気胸は再発するリスクがあります。また、胸水も原因疾患が残っている場合、再びたまる可能性があります。医師の指示に従いながら、以下のような対策を考えると良いでしょう。

- 定期的な通院・画像検査を心がける

- 基礎疾患の治療を継続する

- 禁煙や適度な運動習慣の確立

- ストレスの軽減と十分な休養

運動や栄養管理

胸水や気胸が回復したあと、呼吸機能を高めるために無理のない範囲でウォーキングやストレッチなどを取り入れると効果的です。

また、タンパク質やビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することで免疫力や体力を維持しやすくなります。

栄養素と主な働き

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉や臓器の構成成分 | 肉、魚、豆類、卵 |

| ビタミンC | 免疫機能やコラーゲン合成を助ける | 柑橘類、パプリカ、ブロッコリーなど |

| ビタミンD | 骨の健康に寄与し、免疫力を保つ | 鮭、サンマ、きのこ類 |

| ミネラル | 酵素のはたらきをサポート | 海藻、ナッツ類、緑黄色野菜 |

呼吸器内科を受診するメリット

胸水や気胸が疑われるとき、呼吸器専門医のもとで診療を受けることで、より精密な検査や専門的な治療が期待できます。

呼吸器専門医による診療

呼吸器内科は、肺や気道の病気に特化した診療科です。胸水や気胸に関する知識が豊富で、CTや超音波検査、気管支鏡などの専門的な検査機器を活用した精度の高い診断が可能です。

原因を早期に見つけ出し、効率的に治療を進められることが期待できます。

チーム医療と連携

呼吸器内科では、必要に応じて外科や放射線科、リハビリテーション科などと連携をとりながら治療を行います。

チームとして総合的な視点から病状を確認することで、見落としが減り、患者さまの負担を軽減できます。

呼吸器内科で連携することが多い診療科

| 診療科 | 連携の主な目的 |

|---|---|

| 外科 | 胸腔鏡下手術や肺の一部切除など外科的処置 |

| 放射線科 | CTスキャン、MRI、放射線治療の実施 |

| リハビリテーション科 | 呼吸リハビリテーションによる機能回復のサポート |

受診の流れ

初診時には、問診や胸部レントゲンの確認、必要に応じた血液検査や画像検査が進められます。その後、診断がついた段階で治療法の選択肢について話し合い、治療計画を立案します。

治療開始後も定期的にフォローアップを行い、再発の兆候や経過をチェックします。

呼吸器内科受診の一般的な流れ

- 受付・問診票の記入

- 専門医との問診・身体診察

- 必要な検査(レントゲン、CT、血液検査など)

- 診断・治療方針の提案と説明

- 治療開始と定期的なフォロー

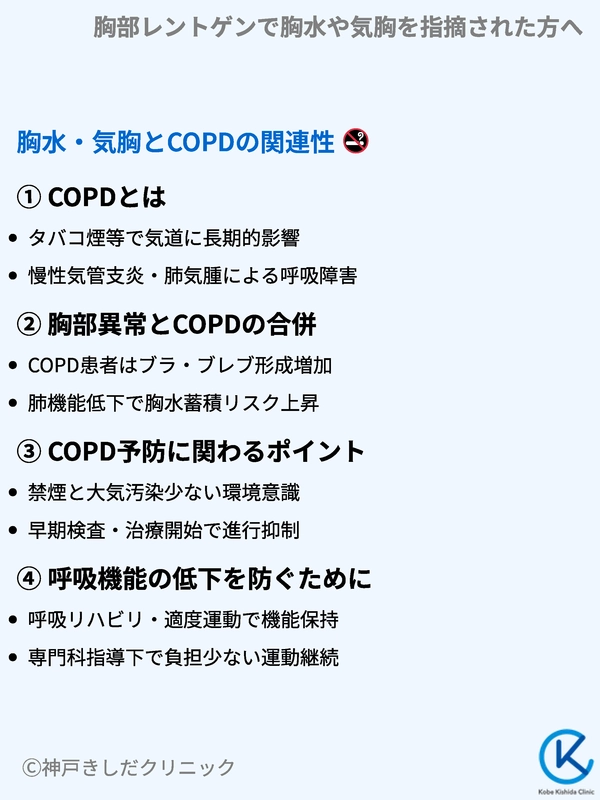

胸水・気胸とCOPDの関連性

胸水や気胸を発症した方のなかには、喫煙歴が長かったり慢性的な呼吸器の不調を抱えていたりするケースもあります。ここでは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)との関連性を解説します。

COPDとは

COPDはタバコの煙や大気汚染などの有害物質が長期的に気道に影響を与え、肺の炎症や気道の閉塞を引き起こす病気です。

主に慢性気管支炎と肺気腫に分類され、咳や痰、息切れなどが持続的に起こります。早期に発見して禁煙などの対策をとると、進行を抑えられる可能性が高まります。

COPDの主な症状と進行度

| 進行度 | 主な症状 | 日常生活への影響 |

|---|---|---|

| 軽度 | 軽い咳や痰、やや息切れを感じる | 早歩きや階段昇降で少し疲れやすい |

| 中等度 | 咳や痰が増え、息切れが顕著になる | 普段の家事や軽い運動でも苦しい |

| 重度 | 安静時でも息切れを感じる | 身体活動が制限され、外出が困難になる |

| 超重度 | 酸素吸入が必要になることがある | 在宅酸素療法を導入するケースが多い |

胸部異常とCOPDの合併

COPDの方は肺の構造が変化しており、ブラやブレブができやすくなる傾向があります。そのため、COPDを抱える方は気胸のリスクが高まりやすいです。

また、長期的に肺機能が低下していると、循環障害や栄養状態の悪化によって胸水がたまりやすくなることがあります。

COPD予防に関わるポイント

肺を守るうえで、喫煙をやめることや大気汚染の少ない環境を意識することは大切です。COPDが疑われる場合は早めに検査を受け、適切な治療を始めることが重要になります。

胸水や気胸を起こした後も、禁煙を検討するなど生活習慣を見直すことが必要です。

呼吸機能の低下を防ぐために

胸水や気胸の治療後は呼吸リハビリテーションや適度な運動で肺機能を保つことがポイントです。

肺は刺激を加えないと機能が低下しやすいため、呼吸器内科やリハビリテーション科の指導を受け、負担の少ない運動を続けることを検討してください。

呼吸機能維持に役立つ運動例

| 運動の種類 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| ウォーキング | 適度なスピードで歩く | 下半身の筋力維持や全身の血流改善 |

| 呼吸法トレーニング | 腹式呼吸や口すぼめ呼吸など、自宅で行える簡単な呼吸練習 | 呼吸筋を鍛え、酸素交換を効率化 |

| ストレッチ | 上半身や背筋、胸郭を中心に伸ばす | 血行促進や呼吸が深くなる効果 |

| 軽い筋力トレーニング | 1~2kg程度のダンベルやゴムチューブを用いた筋トレ | 筋肉量を保ち、日常動作を楽にする |

ここまで、胸部レントゲンで胸水や気胸を指摘された方が知っておきたい情報をまとめました。

胸水や気胸は適切な治療を受ければ回復の見込みがあり、再発予防や生活習慣の改善に取り組むことで、より良い呼吸状態を保つことが期待できます。

また、喫煙習慣がある方はCOPDのリスクが高まるため、禁煙を含む生活習慣の見直しも検討するのがおすすめです。少しでも「おかしい」と感じる症状があれば、早めに呼吸器内科に相談してみてください。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

胸部レントゲン異常で精密検査をご希望の方は、当院の呼吸器内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。

呼吸器内科の診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | – | ○ | ○ | ○ | – | 休 | 休 |

検査体制

- 呼吸機能検査

- 胸部レントゲン検査

- 喀痰検査

- 血液検査

など、必要に応じた検査を実施いたします。高度な画像検査(CT・MRIなど)が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院(当院の道路向かい)と連携し、スムーズな検査実施が可能です。

受診時の持ち物

- 健康診断の結果(胸部レントゲン写真・結果報告書)

- 健康保険証

- お薬手帳(服用中のお薬がある方)

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽