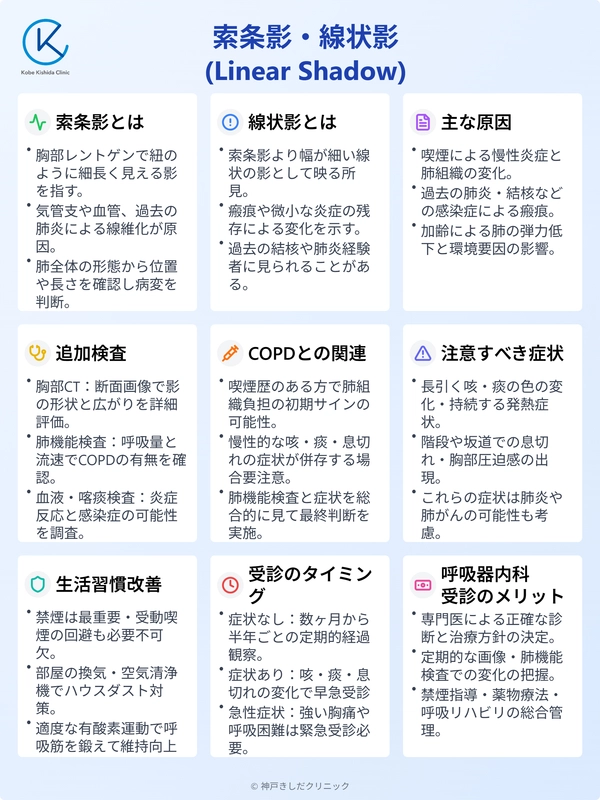

健康診断や人間ドックなどの検査で「索条影」「線状影」があると告げられたとき、何が起こっているのか、どこまで心配すべきかと不安を抱く方は多いのではないでしょうか。

実はこれらの影は、過去の肺炎や喫煙習慣、慢性的な呼吸器疾患など、さまざまな理由で現れる可能性があります。

呼吸器の症状は、気付かないうちに進行していることもあるため、早めに受診し必要な対策をとることが大切です。

この記事では、胸部レントゲンでの索条影・線状影が示す意味から、追加で行う検査、COPD(慢性閉塞性肺疾患)につながるリスク、そして生活習慣の改善方法まで幅広く紹介します。受診を検討する際の参考になれば幸いです。

健康診断で索条影・線状影を指摘されるなど、胸部レントゲン異常で再検査や精密検査をご希望の方は、神戸きしだクリニックの呼吸器内科で対応させていただきます。詳しくはこちら

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

索条影・線状影とは何か

索条影・線状影を初めて聞いた方にも理解しやすいように、どんな状態を指しているのかをまず解説していきます。

索条影とは

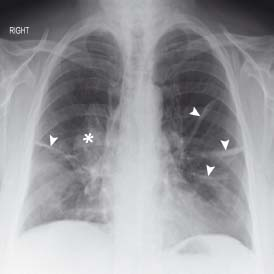

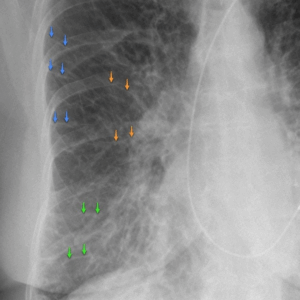

胸部レントゲンには肺や気道、血管など多彩な構造が映ります。その中で索条影は、紐のように細長く見える影を指します。

気管支や血管がかすかに映ったもの、あるいは過去の肺炎などにより線維化が生じた部分が原因になることがあります。

呼吸器内科では、肺全体の形態を見ながら索条影の位置や長さを確認し、病変の有無を判断します。

線状影とは

線状影は、索条影に似ていますがもう少し幅が細い場合が多く、放射線科では微妙な違いを区別します。

線状影は、瘢痕(傷跡)や微小な炎症が残った結果として現れることもあり、過去に結核や肺炎を経験した人の肺に見られる場合も珍しくありません。

胸部レントゲンとCTの違い

胸部レントゲンは、少ない放射線量で肺全体を広く見渡すスクリーニング的な検査です。一方でCTは、より精細な断面画像が得られるため、索条影・線状影の位置や原因を詳しく調べるときに有用です。

レントゲンで異常が示唆された場合、必要に応じてCTで精密検査を行うケースもあります。

肺疾患を早期に見つける意味

肺は呼吸を担う重要な臓器であり、異常があっても日常生活に支障が出ない程度なら見過ごしてしまいがちです。しかし、放置すると徐々に呼吸機能が低下し、重症化してから症状が出ることもあります。

レントゲン画像で気になる影がある場合は、今後のためにも呼吸器内科受診を検討することが大切です。

| 呼吸器検査の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 胸部レントゲン | 簡単かつ短時間で肺全体を確認できる |

| 胸部CT | 詳細な断面画像で局所的な変化を評価 |

| 肺機能検査 | 肺活量や呼吸の流れを数値化して評価 |

索条影・線状影が見られる主な要因

索条影や線状影は、単独では必ずしも重篤な病気とは限りません。ただし、その背後には過去の疾患や喫煙、その他の生活習慣が隠れていることがあります。

- 喫煙

- 過去の感染症

- 加齢による肺の弾力低下

- 大気汚染やアレルギー

喫煙による肺への影響

煙に含まれるタールや有害物質は、気管支や肺胞を刺激します。結果として慢性的な炎症が起こり、肺の組織が変化を起こすことがあります。

喫煙歴が長いと慢性閉塞性肺疾患(COPD)のリスクも高まり、レントゲンで索条影・線状影が見えることが少なくありません。

過去の肺炎や結核の痕跡

肺炎や結核などの感染症を起こした場合、治癒後にも瘢痕が残ることがあります。

瘢痕組織の一部がレントゲンで索条影や線状影として映ることがあり、必ずしも再感染を示すわけではありません。

しかし、大きな影の変化が見られる場合は再発などの可能性を考慮し、追加検査が望ましいです。

年齢による肺組織の変化

加齢に伴い肺の弾力性が低下し、肺が硬くなっていく場合があります。その一部が細く影として映ることがあります。

咳や痰などの症状がなく軽度の影であれば、年相応の変化の可能性もありますが、油断せずにチェックを続けることが重要です。

環境要因と生活習慣

大気汚染やアレルギー性物質への暴露など、環境因子も肺に負担をかけます。

ハウスダストや花粉などの吸入によって気管支が慢性的に刺激され、細かい影が現れることもあります。生活環境の見直しが呼吸器ケアの一歩です。

健康診断での指摘を受けた方が気をつけたいこと

健康診断で「索条影」「線状影」の指摘を受けると、初めは戸惑うかもしれません。しかし、この段階で必要なのは、焦らずに正確な情報を得ることです。ここでは、注意すべきポイントをいくつか挙げます。

指摘を受けたらまず確認する項目

医療機関からの説明や検査結果レポートに、影の大きさや位置、医師の総合所見が記載されているかを確認してください。

喫煙習慣や既往歴とあわせて考えたとき、リスクが高いかどうかの初期判断材料になります。

他の症状や既往症を思い出す

せき、たん、息切れなどの日常的な症状がないかや、過去に肺炎や結核などを経験していないかを振り返ってください。

それらとレントゲンの影を結びつけて考えることで、原因を絞り込みやすくなります。

再検査の必要性

影が小さい場合や、過去の瘢痕と判断された場合、すぐに精密検査が必要ないこともあります。

しかし、影の変化を追う意味で、数カ月後や半年後にレントゲンやCTを撮って変化の有無を確認することが推奨されます。

受診時に準備しておきたいこと

受診するときには、健康診断の結果表、過去の検査データ、喫煙歴の有無、症状の有無などをまとめておくとスムーズです。

過去に服用していた薬がある場合や、別の持病がある場合もあわせて医師に伝えると総合的な判断を行いやすくなります。

| 受診前に準備したい項目 | 内容 |

|---|---|

| 健診結果表 | レントゲンの所見や医師コメントの記載を要チェック |

| 喫煙歴 | 1日の本数、継続年数、禁煙開始のタイミングなどを正確に |

| 症状の有無 | せき、たん、息切れ、倦怠感などの有無を詳細にメモ |

| 既往症・服薬歴 | 肺炎、結核、アレルギー疾患の既往や服薬の種類と期間 |

呼吸器内科ではどんな追加検査を行うの?

索条影や線状影を正確に評価するために、呼吸器内科で行う検査があります。レントゲンだけで判断がつかない場合、追加検査で確定診断を目指します。ここでは主な検査内容を紹介します。

画像検査(CT・MRI)

CTでは肺を細かい断面で評価できるため、影の形状や広がりをより詳しく把握できます。MRIは心臓や大血管の状態も含めて確認したい場合などに併用することがあります。

画像情報を総合しながら、呼吸器専門医が病変の有無や進行度を見極めていきます。

肺機能検査(スパイロメトリー)

呼吸量や呼吸の速度を測定し、肺の機能を数値で評価します。COPDの可能性がある場合には欠かせない検査で、閉塞性障害の程度を知る助けになります。

血液検査

血液検査で炎症反応や酸素運搬状態をチェックします。炎症が続いているのか、感染症の可能性はどうか、貧血など他の要因はないかを確認し、総合的に病状を把握する材料にします。

喀痰検査

喀痰検査では、たんに含まれる細菌やがん細胞の有無を調べます。結核や肺がんの可能性を否定したい場合、または慢性的な炎症の程度を把握したい場合に行うことがあります。

たんが出にくい方には、医療機関で吸入療法を行い、たんを出しやすくしたうえで検査を実施するケースがあります。

- 画像検査(CT・MRI)で局所的な変化をより精密に確認

- 肺機能検査で呼吸能力を数値化

- 血液検査で炎症の程度や酸素運搬状態をチェック

- 喀痰検査で感染症やがん細胞の可能性を評価

| 主な追加検査 | 目的 | メリット |

|---|---|---|

| 胸部CT | 肺組織の状態を立体的に把握 | 微小な異常や病変を詳細に確認可能 |

| 肺機能検査 | 肺活量や呼吸フローを測定 | COPDや他の閉塞性疾患の診断に有用 |

| 血液検査 | 炎症反応や酸素運搬力の状態を確認 | 全身状態との関連を把握しやすい |

| 喀痰検査 | 結核菌やがん細胞などの有無を確認 | 感染症の見落としやがんの早期発見に役立つ |

COPDの特徴と索条影・線状影との関係

COPDは喫煙習慣や受動喫煙、大気汚染などによる慢性的な気道炎症が原因で起こり、呼吸機能が徐々に低下する病気です。

索条影・線状影と直接結びつくわけではありませんが、影の存在が肺の損傷や炎症と関係している場合は、COPDの初期段階の可能性があります。

COPDの主な症状

COPDでは、以下のような症状がみられます。初期段階では軽度なため気付かないことも多く、健康診断での指摘が大きなきっかけになることがあります。

- 慢性的なせき

- 粘性のあるたん

- 階段や坂道での息切れ

- 胸部の圧迫感

索条影・線状影から考える初期サイン

索条影や線状影だけでCOPDを判断することはできません。しかし喫煙歴や慢性的な呼吸器症状がある方の場合、肺組織に負担がかかっている可能性を示唆する1つのサインと考えられます。

レントゲン所見や症状、肺機能検査の結果を総合的に見て最終判断を行います。

進行を放置した場合のリスク

COPDが進行すると、日常生活に支障が出るほど呼吸が苦しくなることがあります。夜間の呼吸困難や体力の低下により、行動範囲が狭まってしまうのが特徴です。

加えて、肺炎や気管支炎などの合併症を起こしやすくなるリスクも高まるため注意が必要です。

早期発見のメリット

COPDに限らず、呼吸器疾患は早期に発見して適切な治療を開始することが重要です。

症状が軽度なうちであれば、生活習慣の改善や吸入薬などの薬物療法で進行を抑え、快適に過ごせる期間を長く保ちやすいです。

また、早期の段階で治療を始めると治療の選択肢が広がりやすいという利点があります。

- 軽いせきやたんでも放置しない

- 息切れを感じたら休むだけでなく医療機関に相談

- レントゲンの影と喫煙歴がある場合は追加検査を検討

- 生活習慣や職場環境の見直しを早めに始める

受診のタイミングと治療の方向性

索条影・線状影を指摘された場合、どのタイミングで受診すればよいのか悩む方もいるかもしれません。ここでは、受診を検討するきっかけや治療の主な方向性を解説します。

すぐに受診を考えるべき症状

せきが長引いている、たんの色が変わった、発熱が続く、突然強い胸の痛みや呼吸困難を感じるなど、異常を意識した場合には早めの受診が大切です。

肺炎や肺がんなど、別の疾患の可能性も否定できません。症状を見過ごさないことが大切です。

定期的な経過観察

影が小さく、症状もなく、喫煙歴や重大な既往症がない場合は、定期的な検査で経過を追う選択肢があります。

数カ月から半年ごとにレントゲンやCTを撮り、影が変化していないかチェックします。変化がなければその時点では大きな問題には至らないと考えられます。

COPDや慢性呼吸器疾患の場合の治療

COPDなどの慢性疾患が疑われる場合は、症状の度合いや肺機能検査の結果に応じて以下の治療を検討します。

- 禁煙指導:喫煙による肺の炎症を軽減するために禁煙が重要です。

- 薬物療法:吸入ステロイドや気管支拡張薬などを使用して気道を広げ、呼吸を楽にします。

- リハビリテーション:呼吸リハビリなどで呼吸筋を鍛え、運動耐容能を高めます。

| 治療の種類 | 内容 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 禁煙指導 | 喫煙歴のある方に対して禁煙支援を行う | 肺への刺激を減らす |

| 薬物療法 | 吸入薬や経口薬で炎症を軽減し気道を拡張 | 呼吸を楽にし症状を緩和 |

| 呼吸リハビリ | 医療スタッフの指導下で呼吸法や筋力トレーニング | 呼吸機能と運動耐容能の維持・向上 |

| 定期的な画像検査 | レントゲンやCTで病状の変化を把握 | 進行度を把握し治療方針を検討 |

他の合併症への備え

COPDなどの慢性呼吸器疾患がある方は、合併症として心不全や骨粗しょう症などを引き起こす可能性があり、インフルエンザや肺炎球菌ワクチンを接種するなどの予防策も重要です。

定期的にかかりつけの呼吸器内科を受診し、総合的な健康管理を受けると安心です。

- せきやたんの変化が続くときは早めに医師に相談

- レントゲンで影を指摘されたら禁煙を検討

- 吸入薬を適切に使い呼吸を楽にする

- 合併症に備えてワクチン接種も検討する

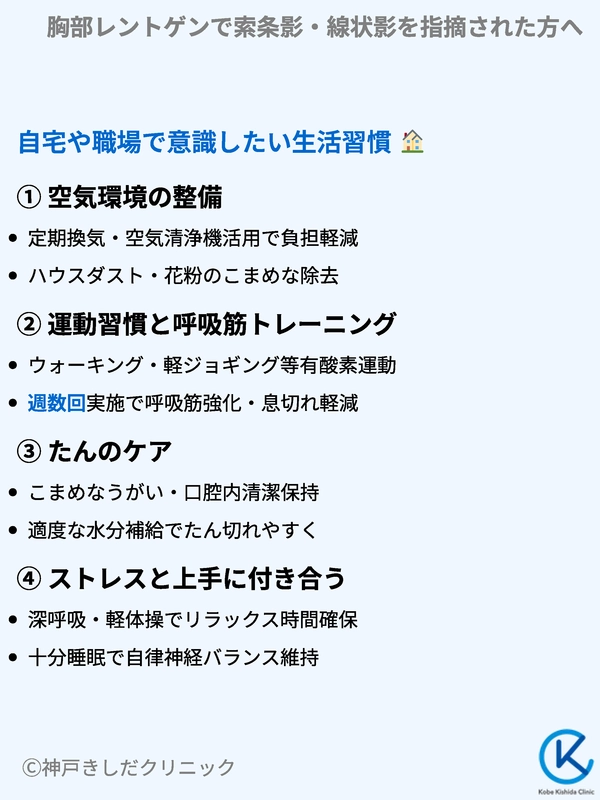

自宅や職場で意識したい生活習慣

呼吸器の健康を守るためには、日常での習慣が大きく影響します。ここでは、自宅や職場で心掛けるとよいポイントを取り上げます。

空気環境の整備

部屋の換気や空気清浄機の活用など、空気環境を整えると呼吸器への負担を減らしやすいです。

特に、ハウスダストや花粉などのアレルギー要因がある方は掃除の回数を増やし、布団やカーペットに残るダニやホコリをこまめに取り除くことが大切です。

| 空気環境改善のポイント | 具体例 |

|---|---|

| 換気 | 定期的に窓を開ける、換気扇を使用する |

| フィルターの清掃 | エアコンや空気清浄機のフィルターをこまめに掃除 |

| 湿度管理 | 加湿器や除湿器を活用し40~50%を保つ |

| ハウスダスト対策 | 掃除機掛けの頻度を増やし、布製品を清潔に保つ |

運動習慣と呼吸筋トレーニング

適度な運動は肺機能の維持や免疫力の向上につながります。ウォーキングや軽いジョギングなど、有酸素運動を週に数回取り入れると呼吸筋が鍛えられて息切れの軽減に役立ちます。

ただし、無理をして息苦しさを感じるレベルまで行う必要はありません。

たんのケア

たんが出やすい方は、こまめにうがいをする、口の中を清潔に保つなどの工夫をすると良いです。さらに、のどを湿らせるために適度な水分補給を意識するとたんが切れやすくなり、呼吸も楽になります。

ストレスと上手に付き合う

ストレスは自律神経のバランスを崩し、呼吸が浅くなる原因にもなります。深呼吸や軽い体操でリラックスする時間を確保し、十分な睡眠を心掛けることが大切です。

過度なストレスは慢性的な炎症を促進することがあるため注意しましょう。

- 部屋の換気を1日数回行う

- ウォーキングやヨガで呼吸筋を刺激

- のどを湿らすために適度な水分補給

- 深呼吸や休息を取り入れてストレスケア

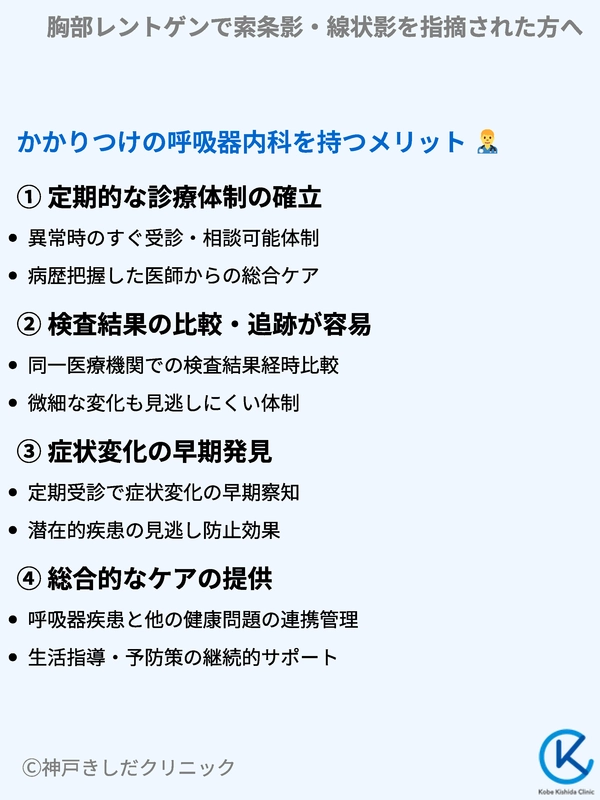

かかりつけの呼吸器内科を持つメリット

慢性的な呼吸器症状は生活の質に直結します。そのため、何か気になるときにいつでも相談できる体制があると安心です。

かかりつけの呼吸器内科があれば、異常があった際にすぐに受診できる、病歴を把握した医師から総合的なケアを受けられるといった利点があります。

定期的に同じ医療機関を受診すれば、検査結果の比較がしやすく、症状の変化を見逃しにくいです。

まとめ

健康診断で索条影・線状影を指摘されると心配になりますが、その影の正体は過去の感染症の瘢痕から喫煙による影響、慢性呼吸器疾患の初期変化まで多岐にわたります。

早めに呼吸器内科で相談し、必要な検査を受けることで、潜在的な疾患を見逃さずにすみます。

また、COPDのリスクを感じる方は、禁煙や生活習慣の見直し、定期的な肺機能検査を行い、早期の段階で適切な対応を行うことが重要です。

この記事が、胸部レントゲンで気になる影を指摘された方が次のステップを考えるきっかけになれば幸いです。

最後に、本記事で紹介した内容を再度整理しておきます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 索条影・線状影の正体 | 細長い影や線状の影は過去の感染症や喫煙、加齢などが関与 |

| 健診で指摘された場合 | レントゲン結果の詳細と既往症・喫煙歴などを医師に伝える |

| COPDの可能性 | 慢性的なせきや息切れがある場合は検査で確認する |

| 受診のタイミングと治療 | すぐに受診する場合と経過観察を選ぶ場合を総合的に判断 |

| 日常生活での予防 | 空気環境の管理や適度な運動、禁煙などで呼吸器を守る |

| いつでも相談できる体制 | かかりつけ呼吸器内科・専門スタッフとの連携で安心感を高める |

- 健康診断の結果を放置せず早めの受診を検討

- 禁煙や運動、空気環境の管理で肺に優しい生活を

- COPDの初期症状に注意し肺機能検査を定期的に受ける

- 医療スタッフとの連携で総合的なケアを受ける

| 受診の準備で確認したい項目 | 利点 |

|---|---|

| 健康診断票・レントゲン写真 | 医師が過去データと比較しやすい |

| 喫煙歴・現在の喫煙状況 | COPDリスクの評価や禁煙指導の材料になる |

| 症状の有無・程度 | 早期発見・早期治療につながる |

| 職場や家庭での環境 | 大気汚染やハウスダストなどの刺激を把握しやすい |

- せき・たん・息切れなどの症状をメモしておく

- レントゲン所見のコピーがあれば持参する

- 不安や疑問点をリスト化して医師に相談する

- ワクチン接種や健康診断の時期を確認しておく

もし索条影・線状影について疑問がある場合は、呼吸器内科を受診して専門医に相談し、必要に応じて精密検査や治療方針を検討するようにしましょう。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

胸部レントゲン異常で精密検査をご希望の方は、当院の呼吸器内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。

呼吸器内科の診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | – | ○ | ○ | ○ | – | 休 | 休 |

検査体制

- 呼吸機能検査

- 胸部レントゲン検査

- 喀痰検査

- 血液検査

など、必要に応じた検査を実施いたします。高度な画像検査(CT・MRIなど)が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院(当院の道路向かい)と連携し、スムーズな検査実施が可能です。

受診時の持ち物

- 健康診断の結果(胸部レントゲン写真・結果報告書)

- 健康保険証

- お薬手帳(服用中のお薬がある方)

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽