意図せずに体重が減り続けていることに気づき、不安を感じていらっしゃるかもしれません。ダイエットをしているわけでもないのに体重が落ちる場合、その背景には様々な原因が考えられます。

この記事では、体重減少が続く場合に考えられる原因や、どのような場合に医療機関を受診すべきか、そして内分泌内科との関連について解説します。

ご自身の状態を理解し、適切な対応をとるための一助となれば幸いです。

「食欲があるのに体重が減り続ける」「努力していないのに痩せていく」このような原因不明の体重減少は単なる代謝の変化ではなく、甲状腺機能亢進症や副腎不全などの内分泌系疾患が隠れている可能性があります。

放置すると全身の筋力低下や免疫力の低下など、さらに深刻な健康問題へと発展するリスクがあります。原因不明の体重減少でお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

意図しない体重減少とは?

ここでは、医学的に「意図しない体重減少」がどのように考えられているか、そして注意すべき目安について説明します。

体重の変化は日常的に起こり得ますが、一定の基準を超えた減少には注意が必要です。

体重減少の定義

意図しない体重減少とは、食事制限や運動量の増加といった明確な理由がないにもかかわらず、体重が持続的に減少することです。

健康な人でも一時的に体重が変動することはありますが、通常は元の体重に戻ります。

しかし、6ヶ月から12ヶ月の間に、元の体重の5%以上が意図せず減少した場合は、医学的に意味のある体重減少と考え、その原因を探る必要があります。

例えば、体重60kgの人であれば、半年から1年で3kg以上の減少が目安となります。

体重減少の目安(期間と減少率)

| 期間 | 減少率の目安 | 例 (体重60kgの場合) |

|---|---|---|

| 6ヶ月〜12ヶ月 | 5%以上 | 3kg以上 |

| 1ヶ月 | 2%以上 | 1.2kg以上 |

これはあくまで一般的な目安であり、個々の健康状態や体格によって評価は異なります。急激な体重減少や、目安に満たなくても他の症状を伴う場合は、早めに原因を調べることが大切です。

どのくらいの期間や程度で注意が必要か

前述の通り、6ヶ月から12ヶ月で5%以上の体重減少は注意が必要なサインです。

しかし、より短期間での急激な体重減少、例えば1ヶ月で2%以上の減少が見られる場合も、原因を特定するために詳しい検査が必要になることがあります。

また、体重減少の程度だけでなく、そのスピードも重要です。徐々に体重が減る場合と、急速に体重が減る場合では、考えられる原因が異なることもあります。

体重減少に加えて、疲労感、食欲不振、発熱、痛みなど、他の症状がある場合は、減少の程度にかかわらず医療機関への相談を検討してください。

食欲の変化との関係

体重減少を考える上で、食欲の変化は重要な情報です。食欲が低下している場合、単純に食事摂取量が減ったことが体重減少の主な原因と考えられます。

消化器系の病気や精神的なストレス、うつ病などが背景にあるかもしれません。

一方で、食欲は変わらない、あるいはむしろ亢進しているにもかかわらず体重が減少する場合は、食べたものから十分に栄養を吸収できていないか、体が必要以上にエネルギーを消費している可能性があります。

甲状腺機能亢進症や糖尿病などが代表的な例です。食欲の状態を正確に把握し、医師に伝えることが、原因究明の手がかりとなります。

体重減少を引き起こす主な原因

体重が意図せず減ってしまう背景には、実に様々な要因が関わっています。ここでは、体重減少につながる可能性のある主な原因をいくつか紹介します。

これらの原因が単独で、あるいは複数組み合わさって影響していることもあります。

食事量の減少や栄養吸収の問題

体重を維持するためには、適切な量のエネルギーと栄養素を摂取することが基本です。何らかの理由で食事量が減れば、体重は減少します。

食欲不振、吐き気、嚥下困難(飲み込みにくい)、あるいは経済的な理由で十分な食事が摂れないことなどが原因として考えられます。

また、食事を十分摂っていても、食べたものから栄養素をうまく吸収できない「吸収不良症候群」も体重減少の原因となります。

慢性的な下痢や脂肪便(白っぽく、水に浮く便)が見られる場合は、吸収不良が疑われます。特定の栄養素が吸収できない病気や、小腸の広範囲な切除後などにも起こりえます。

エネルギー消費量の増加

私たちの体は、生命活動を維持するために常にエネルギーを消費しています(基礎代謝)。活動量が増えれば、さらにエネルギーが必要になります。

意図しない体重減少の中には、このエネルギー消費量が異常に増加しているケースがあります。

代表的なのが、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される甲状腺機能亢進症です。

甲状腺ホルモンは全身の代謝を活発にするため、過剰になると安静にしていてもエネルギー消費が増え、食欲が増しているにもかかわらず体重が減少することがあります。

その他、重度の感染症や炎症性疾患、悪性腫瘍(がん)なども、体のエネルギー消費量を増加させ、体重減少を引き起こすことがあります。

ストレスや精神的な要因

強いストレスや精神的な負担は、食欲不振を引き起こし、結果として体重減少につながることがあります。

心配事や悩み事が続くと、食事が喉を通らなくなったり、食べても美味しいと感じられなくなったりすることがあります。

また、うつ病や不安障害といった精神疾患も、食欲低下や活動量の低下を伴い、体重減少の原因となることが知られています。

精神的な要因による体重減少の場合、気分の落ち込み、興味や関心の喪失、睡眠障害などの症状を伴うことが多いです。

体重減少の原因分類

| カテゴリー | 具体的な要因例 |

|---|---|

| 食事摂取量の減少 | 食欲不振、吐き気、嚥下困難、口腔内の問題(歯痛、口内炎)、味覚・嗅覚の変化、精神的要因(ストレス、うつ病)、経済的困窮 |

| 栄養吸収の問題 | 吸収不良症候群、慢性膵炎、炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)、小腸切除後、セリアック病 |

| エネルギー消費量の増加 | 甲状腺機能亢進症、悪性腫瘍(がん)、慢性感染症(結核、HIVなど)、重度の炎症性疾患、発熱 |

| その他 | 薬の副作用、糖尿病、神経系の病気 |

薬の副作用

現在服用している薬の副作用として、体重減少が起こることもあります。食欲不振、吐き気、味覚の変化などを引き起こす薬は、食事摂取量の減少につながります。

また、代謝に影響を与える薬もあります。例えば、一部の抗がん剤、気管支拡張薬、抗うつ薬、糖尿病治療薬などで体重減少が報告されています。

複数の薬を服用している場合、どの薬が影響しているのか特定が難しいこともあります。

最近新しい薬を始めた、あるいは薬の量が変わったなどのタイミングで体重減少が気になる場合は、処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。自己判断で薬を中止することは絶対に避けてください。

体重減少と関連する消化器系の病気

食事の消化・吸収を担う消化器系の病気は、体重減少の直接的な原因となることがあります。栄養の取り込みに問題が生じたり、食欲が低下したりすることで体重が減っていきます。

ここでは、体重減少を引き起こす可能性のある代表的な消化器系の病気について解説します。

慢性的な炎症(クローン病、潰瘍性大腸炎など)

クローン病や潰瘍性大腸炎は、炎症性腸疾患(IBD)と総称され、消化管に慢性的な炎症を引き起こす病気です。

クローン病は口から肛門までの消化管のどの部位にも炎症が起こりうるのに対し、潰瘍性大腸炎は大腸に限定して炎症が起こります。

これらの病気では、腹痛、下痢、血便といった症状に加え、炎症によるエネルギー消費の増加、栄養吸収障害、食欲不振などが複合的に作用し、体重減少が見られることが多くあります。

特に活動期には症状が悪化し、体重減少も顕著になる傾向があります。

体重減少を伴う主な消化器疾患

| 疾患名 | 主な症状 | 体重減少の機序 |

|---|---|---|

| 炎症性腸疾患 (IBD) | 腹痛、下痢、血便、発熱 | 炎症によるエネルギー消費増大、吸収不良、食欲不振 |

| 慢性膵炎 | 上腹部痛、背部痛、脂肪便、食欲不振 | 消化酵素分泌不全による吸収不良、痛みによる食欲不振 |

| 吸収不良症候群 | 慢性的な下痢、脂肪便、腹部膨満感、栄養障害に伴う症状 | 栄養素の消化・吸収障害 |

| 胃がん・大腸がん | 腹痛、食欲不振、吐き気、便通異常、血便、貧血 | 腫瘍によるエネルギー消費増大、食欲不振、消化管通過障害、出血 |

| 慢性肝炎・肝硬変 | 倦怠感、食欲不振、黄疸 | 肝機能低下による代謝異常、食欲不振 |

吸収不良症候群

吸収不良症候群は、特定の病名ではなく、食べたものに含まれる栄養素が小腸で十分に吸収されなくなる状態を指す総称です。

原因は多岐にわたり、膵臓からの消化酵素の分泌が不足する慢性膵炎、小腸粘膜の病気(セリアック病など)、小腸を広範囲に切除した後、特定の感染症などが挙げられます。

栄養素が吸収されないため、十分な食事を摂っていても体重が減少し、脂肪便(白っぽく、量が多く、水に浮く便)、下痢、腹部膨満感、むくみ、貧血、骨がもろくなるなどの症状が現れることがあります。

不足する栄養素の種類によって、様々な症状が出現します。

胃や腸の腫瘍

胃がんや大腸がんなどの消化管にできる悪性腫瘍(がん)も、体重減少の原因となることがあります。

がん細胞は増殖のために多くのエネルギーを消費するため、体全体のエネルギー消費量が増加します。

また、腫瘍が大きくなることで、食べ物の通過を妨げたり(通過障害)、消化液の分泌を阻害したり、あるいは腫瘍から出血することで貧血になったりすることもあります。

さらに、がん自体が食欲不振を引き起こす物質を産生することもあります。

進行した状態で見つかることも少なくなく、原因不明の体重減少がある場合には、がんの可能性も念頭に置いた検査が必要となります。

体重減少と内分泌・代謝系の病気

体重の維持には、ホルモンバランスや体のエネルギー代謝が深く関わっています。内分泌・代謝系の病気の中には、体重減少を特徴的な症状とするものがあります。

食欲はあるのに痩せていく、といった場合、これらの病気が隠れている可能性も考えられます。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

甲状腺は、のどぼとけの下にある蝶のような形をした臓器で、甲状腺ホルモンを分泌しています。

甲状腺ホルモンは、体の新陳代謝を活発にする働きがあります。甲状腺機能亢進症は、この甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、バセドウ病がその代表です。

代謝が異常に亢進するため、エネルギー消費量が大幅に増加します。その結果、食欲が増してたくさん食べるにもかかわらず、体重が減少するという特徴的な症状が現れます。

他にも、動悸、手の震え、暑がり、汗をかきやすい、イライラ感、眼球突出(バセドウ病の場合)などの症状が見られることがあります。

甲状腺機能亢進症の主な症状

| 分類 | 症状例 |

|---|---|

| 全身 | 体重減少(食欲亢進を伴うことが多い)、倦怠感、微熱 |

| 循環器 | 動悸、頻脈、息切れ、不整脈 |

| 精神 | イライラ感、落ち着きのなさ、集中力低下、不眠 |

| 神経 | 手指の震え、筋力低下 |

| 皮膚 | 暑がり、多汗、皮膚の湿潤、脱毛 |

| 消化器 | 食欲亢進、下痢、軟便 |

| 眼 | 眼球突出、複視(物が二重に見える)、眼の充血(バセドウ病) |

| その他 | 甲状腺の腫れ(首の腫れ)、月経異常(女性) |

糖尿病(特に1型糖尿病やコントロール不良の2型糖尿病)

糖尿病は、血糖値を下げるインスリンというホルモンの作用不足により、血糖値が高くなる病気です。主に1型糖尿病と2型糖尿病があります。

1型糖尿病は、自己免疫などによりインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなる病気です。

インスリンが不足すると、ブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなるため、体は代わりに脂肪や筋肉を分解してエネルギー源にしようとします。これにより、急激な体重減少が起こります。

2型糖尿病は、遺伝的な要因や生活習慣(過食、運動不足など)により、インスリンの分泌量が減ったり、インスリンが効きにくくなったりする病気です。

初期には自覚症状が乏しいことが多いですが、血糖コントロールが非常に悪い状態が続くと、浸透圧利尿(尿中に糖が多く排出されることで、水分も一緒に排出される)により脱水傾向になったり、ブドウ糖を利用できずに体重が減少したりすることがあります。

いずれの場合も、体重減少に加えて、口渇、多飲(よく水を飲む)、多尿(尿の回数や量が多い)、倦怠感などの症状が見られることがあります。

糖尿病の診断基準(空腹時血糖値とHbA1c)

| 項目 | 正常型 | 境界型 | 糖尿病型 |

|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | <110mg/dL | 110~125mg/dL | ≧126mg/dL |

| HbA1c (NGSP) | <5.6% | 5.6%~6.4% | ≧6.5% |

- いずれか一方でも糖尿病型に該当すれば「糖尿病型」と判定されます。

- 別の日に行った検査でも糖尿病型が確認された場合、または血糖値とHbA1cが同時に糖尿病型であった場合、あるいは糖尿病の典型症状(口渇、多飲、多尿、体重減少)や糖尿病網膜症がある場合は、1回の検査で糖尿病と診断されます。

副腎機能不全(アジソン病など)

副腎は、腎臓の上にある小さな臓器で、生命維持に不可欠なホルモン(コルチゾールやアルドステロンなど)を分泌しています。

副腎機能不全(アジソン病など)は、これらのホルモンの分泌が低下する病気です。

コルチゾールはストレスへの対応や糖代謝に関与しており、不足すると倦怠感、筋力低下、食欲不振、吐き気、そして体重減少などが起こります。

また、皮膚や歯茎に色素沈着が見られることも特徴的です。血圧低下や低血糖を起こすこともあり、放置すると生命に関わる危険な状態(副腎クリーゼ)に至ることもあります。

下垂体の病気

下垂体は、脳の基底部にある小さな内分泌器官で、甲状腺、副腎、性腺など他の内分泌器官の働きを調節する司令塔のような役割を担っています。

下垂体の機能が低下すると、甲状腺刺激ホルモン(TSH)や副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)などの分泌が減少し、結果として甲状腺機能低下症や副腎機能不全を引き起こし、間接的に体重減少につながることがあります。

ただし、下垂体機能低下症では、甲状腺機能低下による代謝の低下から、むしろ体重が増加するケースも少なくありません。

下垂体に腫瘍ができるなどの病変がある場合、頭痛や視野の異常などを伴うこともあります。

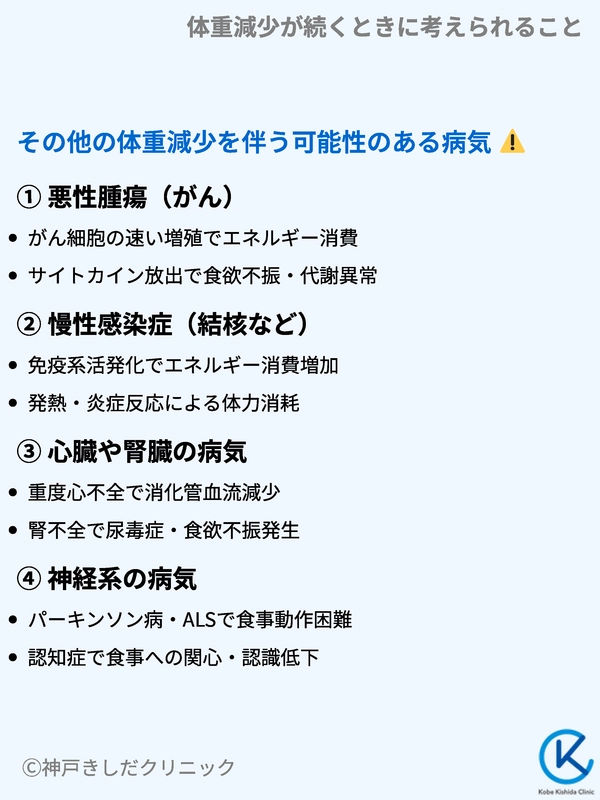

その他の体重減少を伴う可能性のある病気

消化器系や内分泌・代謝系の病気以外にも、体重減少を引き起こす可能性のある病気は存在します。ここでは、それらの病気について触れておきます。

原因不明の体重減少が見られる場合、これらの病気の可能性も考慮に入れる必要があります。

悪性腫瘍(がん)

前述の消化器系のがんに加え、肺がん、血液のがん(白血病、リンパ腫など)、膵臓がん、腎臓がんなど、様々な種類の悪性腫瘍が体重減少の原因となり得ます。

がん細胞は正常な細胞よりも速いスピードで増殖し、その過程で大量のエネルギーを消費します。

また、がん細胞が放出するサイトカインと呼ばれる物質が、食欲不振や代謝異常を引き起こし、体重減少を助長することがあります。

がんの種類や進行度によって症状は異なりますが、体重減少以外に、持続する痛み、倦怠感、発熱、リンパ節の腫れ、咳や血痰(肺がん)、黄疸(膵臓がん)など、様々なサインが現れることがあります。

原因不明の体重減少、特に高齢者においては、悪性腫瘍の可能性を常に考慮する必要があります。

慢性感染症(結核など)

結核やHIV感染症(エイズ)、あるいは真菌感染症など、慢性的な感染症も体重減少の原因となります。

感染症にかかると、体は病原体と戦うために免疫系を活発化させますが、この過程でエネルギー消費量が増加します。

また、発熱や炎症反応もエネルギー消費を高めます。さらに、感染症に伴う全身の倦怠感や食欲不振も体重減少につながります。

結核では、長引く咳、痰、微熱、寝汗などの症状が見られます。

HIV感染症では、初期には症状がないこともありますが、進行すると免疫不全状態となり、様々な感染症(日和見感染症)や悪性腫瘍を合併しやすくなり、体重減少が顕著になることがあります。

心臓や腎臓の病気

重度の心不全や腎不全(特に末期)も、体重減少を引き起こすことがあります。

心不全では、心臓のポンプ機能が低下し、全身への血液循環が悪くなります。これにより、消化管への血流も減少し、食欲不振や消化吸収不良が起こることがあります。

また、心臓が悪いために体がエネルギーを余分に消費する状態(心臓悪液質)になることもあります。

腎不全では、体内に老廃物が蓄積し(尿毒症)、吐き気や食欲不振を引き起こします。また、透析導入前の保存期腎不全で厳しい食事制限(特にタンパク質制限)を行っている場合なども、体重減少につながることがあります。

これらの病気では、体重減少以外に、息切れ、むくみ、動悸(心不全)、尿量の変化、倦怠感(腎不全)などの症状を伴うことが多いです。

神経系の病気

パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、認知症などの神経系の病気も、体重減少の原因となることがあります。

パーキンソン病では、手足の震えや筋肉のこわばりにより、食事動作そのものが困難になったり、嚥下障害(飲み込みにくい)が生じたりすることがあります。

ALSでは、筋力低下が進行し、呼吸筋や嚥下に関わる筋肉も侵されるため、食事摂取が困難になり、著しい体重減少が見られます。

認知症では、食事をしたことを忘れてしまう、食事への関心がなくなる、食べ物の認識ができなくなる、といった理由で食事量が減少し、体重が減ることがあります。

体重減少時に注意すべき他の症状リスト

体重減少に加えて、以下のような症状がある場合は、早めの医療機関受診が勧められます。

- 持続する発熱

- 寝汗

- 原因不明の疲労感・倦怠感

- 食欲不振または異常な食欲亢進

- 飲み込みにくさ(嚥下困難)

- 持続する吐き気や嘔吐

- 腹痛、下痢、便秘、血便などの消化器症状

- 動悸、息切れ、むくみ

- 長引く咳、痰、血痰

- リンパ節の腫れ

- 皮膚の色素沈着や黄疸

- 手足の震えや筋力低下

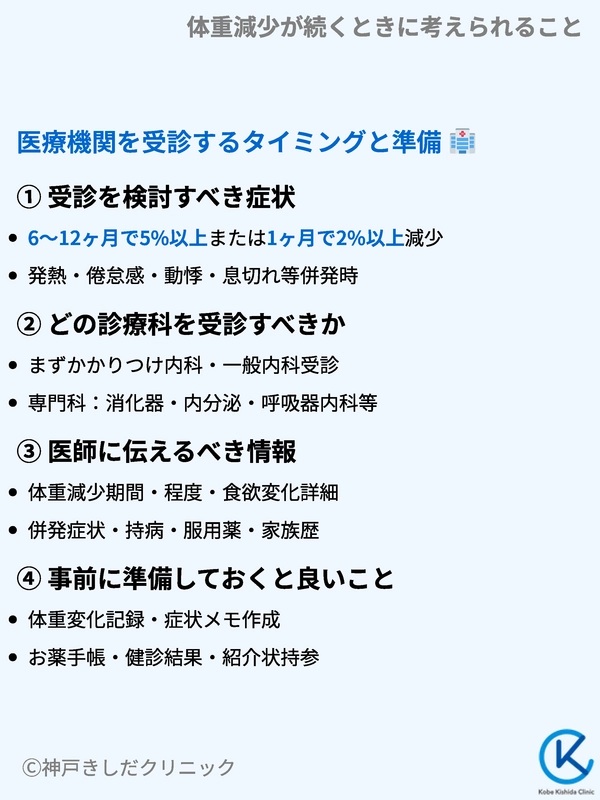

医療機関を受診するタイミングと準備

意図しない体重減少に気づいたとき、どのタイミングで医療機関を受診すべきか、また、どの診療科を選び、どのような準備をすればよいか迷うかもしれません。

ここでは、受診の目安と準備について解説します。

受診を検討すべき症状

先に述べたように、6ヶ月から12ヶ月で元の体重の5%以上、あるいは1ヶ月で2%以上の意図しない体重減少が見られる場合は、原因を調べるために医療機関の受診を検討しましょう。

体重減少の程度がそれ以下であっても、以下のような状況では受診をお勧めします。

- 体重減少のスピードが速い場合

- 食欲不振、発熱、倦怠感、痛み、動悸、息切れ、下痢、血便など、他の気になる症状を伴う場合

- 高齢者の方の体重減少

- 糖尿病、心臓病、腎臓病、がんなどの持病がある方

ご自身の判断だけでなく、ご家族や周囲の方から「痩せたね」と指摘された場合も、一度客観的に体重を確認し、必要であれば受診を考えてみてください。

どの診療科を受診すべきか

体重減少の原因は多岐にわたるため、最初にどの診療科を受診すべきか迷うかもしれません。

まずは、かかりつけの内科医に相談するのが一般的です。かかりつけ医がいない場合は、一般内科や総合内科を受診するとよいでしょう。

問診や診察、基本的な検査を通して、原因の見当をつけ、必要に応じて専門の診療科を紹介してくれます。

例えば、腹痛や下痢、血便など消化器系の症状が強い場合は消化器内科、動悸や手の震え、多汗などがあり甲状腺の病気が疑われる場合や、糖尿病の疑いがある場合は内分泌内科が専門となります。

咳や痰が続く場合は呼吸器内科、精神的な要因が強いと考えられる場合は心療内科や精神科への受診が適切な場合もあります。 最初にどの科を受診するにしても、ご自身の症状を詳しく伝えることが重要です。

医師に伝えるべき情報

診察を受ける際には、医師が原因を特定しやすくするために、できるだけ詳しく情報を提供することが大切です。以下の点を整理しておくと、スムーズに診察が進みます。

受診時に医師に伝えるべき情報

| 項目 | 具体的な内容例 |

|---|---|

| 体重減少について | いつから減り始めたか、どのくらいの期間で何kg減ったか、意図的なものか(ダイエットなど) |

| 食欲の変化 | 食欲はあるか、ないか、増えたか、減ったか |

| 食事内容の変化 | 食事量は変わったか、食べられないものがあるか、偏食など |

| 体重減少以外の症状 | 発熱、倦怠感、痛み、動悸、息切れ、咳、痰、下痢、便秘、血便、吐き気、むくみ、皮膚の変化など、気づいたことはすべて |

| 持病 | 現在治療中の病気(高血圧、糖尿病、心臓病、腎臓病など) |

| 服用中の薬 | 処方薬、市販薬、サプリメント、漢方薬など、すべて |

| 既往歴 | これまでにかかった大きな病気や手術歴 |

| 生活習慣 | 喫煙、飲酒の習慣と量、運動習慣、睡眠時間、最近の大きなストレスや環境の変化 |

| 血縁者の病歴 | 家族(特に親や兄弟姉妹)に、がん、糖尿病、甲状腺疾患などにかかった人がいるか |

事前に準備しておくと良いこと

受診前に、上記「医師に伝えるべき情報」をメモにまとめておくと、診察時に伝え忘れを防ぐことができます。

可能であれば、体重が減り始める前の体重と、現在の体重を記録しておきましょう。定期的に体重を測定している場合は、その記録を持参すると非常に役立ちます。

また、服用中の薬がある場合は、お薬手帳を持参してください。どのような薬を、いつから、どのくらいの量で服用しているかが正確にわかります。

紹介状がある場合は、必ず持参しましょう。これまでの検査結果などがあれば、それも持っていくと診断の助けになります。

診察前にメモしておくと良いことリスト

- いつから体重が減り始めたか

- 具体的な体重の変化(例: 半年で〇kg減った)

- 食欲の変化(増えた、減った、変わらない)

- 体重減少以外の症状(具体的な症状と、いつから始まったか)

- 現在治療中の病名

- 服用中の薬、サプリメントの名前と量

- 最近受けた健康診断の結果

- 聞きたいこと、心配なこと

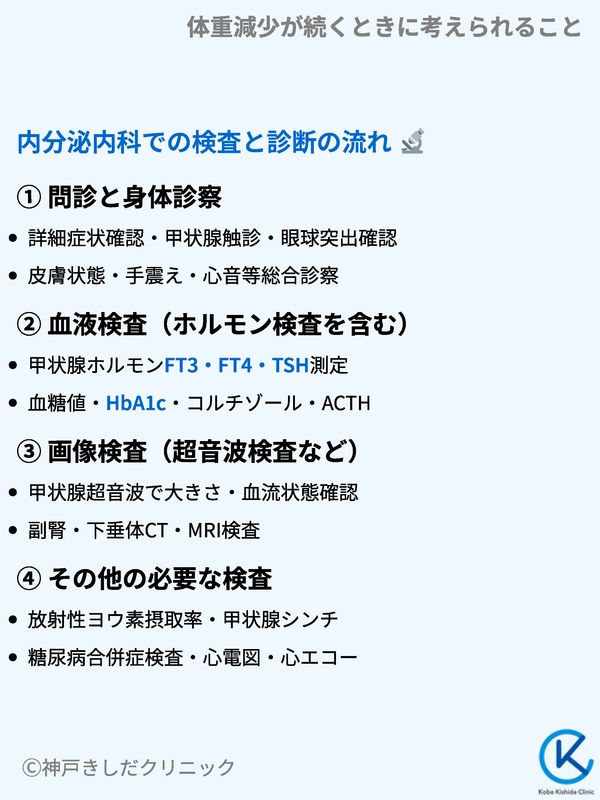

内分泌内科での検査と診断の流れ

体重減少の原因として甲状腺機能亢進症や糖尿病、副腎機能不全などの内分泌・代謝系の病気が疑われる場合、内分泌内科での詳しい検査が必要となります。

ここでは、内分泌内科を受診した場合の一般的な検査と診断の流れについて説明します。

問診と身体診察

まず、医師が詳しく症状についてお話を伺います(問診)。

先に述べた「医師に伝えるべき情報」に基づいて、いつから体重が減り始めたか、どのくらいの期間で何kg減ったか、食欲の変化、体重減少以外の症状(動悸、手の震え、多汗、下痢、口渇、多尿、倦怠感など)、既往歴、家族歴、服用中の薬、生活習慣などを詳細に確認します。

次に、身体診察を行います。体重、身長、血圧、脈拍を測定し、甲状腺の腫れやしこりがないか(触診)、眼球突出がないか、皮膚の状態(乾燥、湿潤、色素沈着など)、手の震え、心臓の音、お腹の状態などを丁寧に診察します。

これらの情報から、どの病気が疑われるか、どのような検査が必要かを判断します。

血液検査(ホルモン検査を含む)

内分泌・代謝系の病気を診断するためには、血液検査が非常に重要です。

一般的な血液検査(血球数、肝機能、腎機能、血糖値、電解質など)に加えて、原因として疑われる病気に応じたホルモン検査を行います。

甲状腺機能亢進症が疑われる場合は、甲状腺ホルモン(FT3, FT4)と甲状腺刺激ホルモン(TSH)を測定します。

多くの場合、FT3、FT4が高値、TSHが低値を示します。バセドウ病が疑われる場合は、TSHレセプター抗体(TRAb)などの自己抗体も測定します。

糖尿病が疑われる場合は、血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー:過去1~2ヶ月の血糖コントロール状態を反映する指標)を測定します。

必要に応じて、インスリン分泌能を調べる検査や、糖尿病に関連する自己抗体(抗GAD抗体など)を測定することもあります。

副腎機能不全が疑われる場合は、血中のコルチゾールやACTH(副腎皮質刺激ホルモン)を測定します。必要に応じて、ホルモン負荷試験(薬を使ってホルモンの反応を見る検査)を行うこともあります。

内分泌内科で行われる主な血液検査項目

| 検査項目 | 主な目的 | 関連する可能性のある疾患 |

|---|---|---|

| 甲状腺ホルモン (FT3, FT4) | 甲状腺ホルモンの分泌量を確認する | 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症 |

| 甲状腺刺激ホルモン (TSH) | 下垂体からの甲状腺への刺激を確認する | 甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症 |

| 甲状腺関連自己抗体 | 自己免疫による甲状腺疾患(バセドウ病、橋本病)の有無を確認 | バセドウ病、橋本病 |

| 血糖値 | 血液中のブドウ糖濃度を確認する | 糖尿病、低血糖症 |

| HbA1c (ヘモグロビンA1c) | 過去1~2ヶ月の平均血糖値を確認する | 糖尿病 |

| コルチゾール | 副腎皮質ホルモン(ストレスホルモン)の分泌量を確認する | 副腎機能不全、クッシング症候群 |

| ACTH (副腎皮質刺激ホルモン) | 下垂体からの副腎への刺激を確認する | 副腎機能不全、クッシング症候群 |

| 電解質 (Na, K, Cl) | 体液バランスやホルモンの影響を確認する | 副腎機能不全、尿崩症など |

画像検査(超音波検査など)

血液検査に加えて、画像検査が必要になることもあります。甲状腺機能亢進症が疑われ、甲状腺の腫れがある場合には甲状腺超音波(エコー)検査を行います。

この検査で、甲状腺の大きさ、内部の状態(腫瘍や嚢胞の有無)、血流の状態などを確認できます。

バセドウ病では、びまん性(全体的)に腫大し、血流が増加している様子が観察されることが多いです。

甲状腺にしこり(結節)が見つかった場合は、良性か悪性かを見極めるために、さらに詳しい検査(細胞診など)が必要になることもあります。

副腎や下垂体の病気が疑われる場合には、CT検査やMRI検査が行われることがあります。これらの検査で、副腎や下垂体の大きさや形、腫瘍の有無などを詳細に調べることができます。

その他の必要な検査

上記の検査に加えて、原因や病状に応じて他の検査が行われることもあります。

例えば、甲状腺機能亢進症の原因を詳しく調べるために、放射性ヨウ素摂取率測定や甲状腺シンチグラフィといった核医学検査を行うことがあります。

糖尿病の合併症を調べるために、眼底検査、尿検査(タンパク尿や微量アルブミン尿)、神経伝導速度検査などが行われることもあります。

心臓への影響を調べるために、心電図検査や心臓超音波検査が追加されることもあります。

どのような検査が必要かは個々の患者さんの状態によって異なりますので、担当医の説明をよく聞いて理解することが大切です。

内分泌疾患の治療法概要(疾患別)

| 疾患名 | 主な治療法 | 治療の目的 |

|---|---|---|

| 甲状腺機能亢進症 | 抗甲状腺薬、放射性ヨウ素内用療法、手術 | 甲状腺ホルモンの分泌を正常化する |

| 糖尿病 (1型) | インスリン療法、食事療法、運動療法 | 血糖値を良好にコントロールし、合併症を防ぐ |

| 糖尿病 (2型) | 食事療法、運動療法、経口血糖降下薬、注射薬(インスリン、GLP-1受容体作動薬など) | 血糖値を良好にコントロールし、合併症を防ぐ |

| 副腎機能不全 | 副腎皮質ホルモン補充療法(ヒドロコルチゾンなど) | 不足しているホルモンを補充し、生命を維持する |

| 下垂体機能低下症 | 原因疾患の治療、不足しているホルモン(甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモンなど)の補充 | 不足しているホルモンを補充し、関連症状を改善する |

よくある質問 (FAQ)

体重減少に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q体重減少は必ず病気が原因ですか?

- A

いいえ、必ずしも病気が原因とは限りません。生活習慣の変化、例えば仕事が忙しくなって食事の時間が不規則になったり、運動量を増やしたりした場合にも体重は減少することがあります。

また、一時的なストレスや環境の変化で食欲が落ち、体重が減ることもあります。

しかし、特別な理由がないのに体重が減り続ける場合や、目安となる期間・減少率(6ヶ月~12ヶ月で5%以上)を超える場合は、何らかの病気が隠れている可能性を考え、一度医療機関に相談することをお勧めします。

- Qストレスだけで体重は減りますか?

- A

はい、強いストレスや慢性的なストレスは体重減少の原因となり得ます。ストレスは自律神経やホルモンバランスに影響を与え、食欲不振を引き起こしたり、消化吸収機能を低下させたりすることがあります。

また、ストレスによって無意識に活動量が増えたり、睡眠不足になったりすることも、エネルギー消費の増加につながり体重減少を招くことがあります。

ただし、「ストレスのせいだ」と自己判断せず、他の病気が隠れていないかを確認するためにも、体重減少が続く場合は医師の診察を受けることが重要です。

- Qどんな検査をするのですか?

- A

体重減少の原因を調べるためには、まず詳しい問診と身体診察を行います。その上で、原因として疑われる病気に合わせて必要な検査を選択します。

一般的には、血液検査(血球数、肝機能、腎機能、血糖値、電解質など)、尿検査が行われます。内分泌疾患が疑われる場合は、甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモンなどのホルモン検査を追加します。

消化器疾患が疑われる場合は、便検査、腹部超音波検査、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)、大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)などが行われることがあります。

がんが疑われる場合は、腫瘍マーカーの測定や、CT、MRI、PETなどの画像検査が必要になることもあります。どの検査を行うかは、診察の結果に基づいて医師が判断します。

- Q治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

- A

治療期間は、体重減少の原因となっている病気の種類や重症度、治療法によって大きく異なります。

例えば、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)の場合、抗甲状腺薬による治療は年単位で継続することが一般的です。薬でコントロールが難しい場合は、放射性ヨウ素内用療法や手術が選択されることもあります。

糖尿病の場合は、基本的に生涯にわたる血糖コントロールが必要です。食事療法や運動療法を基本とし、必要に応じて薬物療法を継続します。

感染症や悪性腫瘍が原因の場合は、それぞれの病気に対する専門的な治療が必要となり、治療期間も様々です。

原因が特定されれば、担当医から具体的な治療方針と見込み期間について説明がありますので、よく相談してください。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、原因不明の体重減少に関わるホルモンバランスの異常について専門的な診察を行っております。

食事量が変わらないのに体重が減少し続ける場合、甲状腺機能亢進症や副腎機能低下症、糖尿病などの内分泌系疾患が背景にある可能性があります。

適切な診断と治療で健康的な体重を維持し、体力の回復を図るため、意図しない体重減少にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 甲状腺機能検査(TSH・FT3・FT4)

- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)

- 血糖値・HbA1c測定

- 血液検査(貧血・炎症反応・栄養状態など)

- 基礎代謝測定

- 消化吸収機能評価

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽