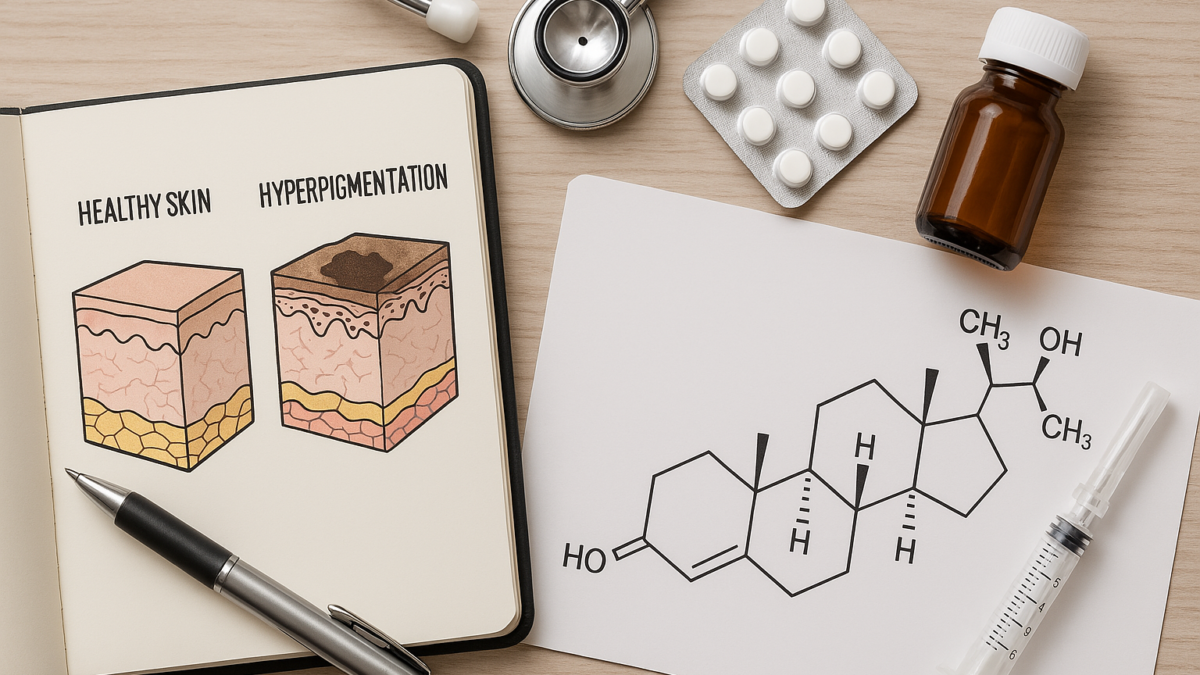

皮膚の一部が黒ずんで見えるという症状にお悩みではありませんか。衣服による摩擦や紫外線などが原因と思われがちですが、中には体の内部、特にホルモンバランスの乱れが関係しているケースもあります。

この記事では、皮膚が黒ずむ原因として考えられること、特に内分泌系の病気との関連性、そしてどのような場合に医療機関への相談を検討すべきかについて詳しく解説します。

ご自身の症状と照らし合わせながら、体からのサインを見逃さないようにしましょう。

「首や脇、関節部分の皮膚が黒ずんできた」この症状は単なる摩擦や色素沈着ではなく、アカントーシス・ニグリカンスと呼ばれる皮膚変化で、インスリン抵抗性や副腎皮質ホルモン過剰など、内分泌系の異常が隠れている可能性があります。

放置すると糖尿病や悪性腫瘍のリスクが高まることもあり、早期の原因特定が重要です。皮膚の変化にお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

皮膚が黒ずむとはどのような状態か

まず「皮膚が黒ずむ」という状態が具体的にどのような変化を指すのか、そしてその原因となる色素沈着の基本的な成り立ちについて解説します。

皮膚の色を決めるメラニン色素

私たちの皮膚の色は、主にメラニンという色素の量によって決まります。

メラニン色素は、皮膚の表皮の最下層にあるメラノサイト(色素細胞)で作られます。メラニンには、太陽光に含まれる紫外線から皮膚細胞の核を守る重要な役割があります。

紫外線を浴びると、メラノサイトが活性化し、メラニンの生成が促進されます。生成されたメラニンは周囲の表皮細胞に受け渡され、これが皮膚の色となって現れます。

日焼けによって皮膚が黒くなるのは、このメラニンが増加するためです。

通常、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)によってメラニンを含んだ古い細胞は垢として剥がれ落ち、皮膚の色は元に戻ります。

しかし、何らかの原因でメラニンの生成が過剰になったり、ターンオーバーが乱れてメラニンの排出が滞ったりすると、皮膚にメラニンが蓄積し黒ずみ(色素沈着)として残ることがあります。

色素沈着の種類と見分け方

皮膚の黒ずみ、すなわち色素沈着にはいくつかの種類があります。原因や現れ方によって、見た目や特徴が異なります。

代表的なものとして、炎症後色素沈着があります。これは、ニキビや虫刺され、湿疹、やけどなどの炎症が治った後に、茶色っぽいシミとして残るものです。

炎症によってメラノサイトが刺激され、メラニンが過剰に生成されることが原因です。

また、摩擦黒皮症(まさつこくひしょう)は、衣類や下着による締め付け、体を洗う際のナイロンタオルによる擦りすぎなど、物理的な刺激が長期間続くことで皮膚が黒ずむ状態です。

脇の下、首周り、ベルトが当たる腰回りなどに見られやすい傾向があります。

老人性色素斑は一般的に「シミ」と呼ばれるもので、主に長年の紫外線曝露が原因で発生します。顔や手の甲など、日光に当たりやすい部位に多く見られます。

これらの一般的な色素沈着とは別に、内臓の病気、特に内分泌疾患が原因で皮膚の黒ずみが生じることもあります。病気が原因の場合、黒ずみの色調や分布、他の随伴症状などが特徴的な場合があります。

皮膚の黒ずみの種類とその特徴

| 種類 | 主な原因 | 特徴的な見た目・部位 |

|---|---|---|

| 炎症後色素沈着 | 炎症(ニキビ等) | 炎症があった部位に茶色いシミ状 |

| 摩擦黒皮症 | 物理的摩擦 | 脇、首、鼠径部など擦れる部位にびまん性(境界不明瞭)の黒ずみ |

| 老人性色素斑(シミ) | 紫外線曝露 | 顔、手の甲など日光露光部に境界明瞭な茶色い斑点 |

全身的な黒ずみと局所的な黒ずみ

皮膚の黒ずみは、体の一部だけに見られる局所的なものと、全身の皮膚の色が全体的に濃くなる全身性のものがあります。

局所的な黒ずみは、前述した炎症後色素沈着や摩擦黒皮症、シミのように原因がはっきりしていることが多いです。

例えば、脇の下だけが黒ずんでいる場合は、衣類の摩擦や制汗剤の影響などが考えられます。

一方、全身の皮膚が以前よりも明らかに黒ずんできた、あるいは手のひらや爪、口の中の粘膜など、通常あまり色がつかないような場所にも黒ずみが見られる場合は注意が必要です。

これらは体内のホルモンバランスの異常など、全身的な病気が背景にある可能性を示唆していることがあります。

特に、内分泌疾患の中には全身性の色素沈着を引き起こすものがいくつか知られています。

どのような部位に、どの程度の範囲で黒ずみが見られるかを観察することは、原因を探る上で重要な手がかりとなります。

皮膚が黒ずむ一般的な原因

皮膚の黒ずみは、多くの場合、日常生活の中に潜む様々な要因によって引き起こされます。ここでは、内分泌疾患以外の一般的な原因について解説します。

紫外線による影響

紫外線は皮膚の黒ずみを引き起こす最も一般的な原因の一つです。紫外線を浴びると、皮膚は自らを守るためにメラニン色素を生成します。

適度なメラニン生成は皮膚を守るために必要ですが、過剰な紫外線を長期間浴び続けるとメラニンの生成が過剰になり、排出が追いつかなくなることがあります。

その結果、メラニンが皮膚に蓄積し、シミやそばかす、あるいは広範囲の色素沈着として現れます。

特に日焼けを繰り返していると、皮膚のターンオーバーも乱れがちになり、黒ずみが定着しやすくなります。顔、首、手の甲、腕など、日光にさらされやすい部位は特に影響を受けやすいです。

日頃から紫外線対策を行うことは、将来的な黒ずみを予防する上で非常に重要です。

物理的な摩擦や圧迫

皮膚への物理的な刺激も、黒ずみの原因となります。衣類や下着による締め付け、バッグのストラップが当たる部分、体を洗う際のゴシゴシ洗いなどは、皮膚に繰り返し摩擦や圧迫を与えます。

このような慢性的な刺激は、皮膚に微細な炎症を引き起こし、メラノサイトを活性化させてメラニンの生成を促します。

その結果、刺激が加わる部位の皮膚が厚くなり、黒ずんで見えるようになります。これを摩擦黒皮症と呼びます。

脇の下、首周り、肘、膝、鼠径部、ベルトラインなどは、特に摩擦による黒ずみが起こりやすい部位です。

肌触りの良い素材の衣類を選んだり、体を洗う際に優しく洗ったりするなど、日常生活での工夫が黒ずみの予防につながります。

皮膚の炎症後の色素沈着

ニキビ、湿疹、虫刺され、かぶれ、やけどなど、皮膚に炎症が起こると、その治癒過程で一時的にメラニンの生成が増加します。

炎症が治まった後も過剰に作られたメラニンが皮膚に残り、茶色や黒っぽいシミのような色素沈着として見えることがあります。これを炎症後色素沈着といいます。

通常は時間の経過とともに皮膚のターンオーバーによって徐々に薄くなっていきますが、炎症が強かったり、長引いたりした場合、あるいは紫外線を浴びたり、さらに掻きむしったりすると、色が濃くなったり、消えにくくなったりすることがあります。

炎症が起きた場合は早期に適切な治療を行い、炎症を長引かせないこと、そして治癒過程で患部を刺激しないこと、紫外線対策をすることが重要です。

加齢に伴う変化

年齢を重ねるとともに皮膚の機能は徐々に変化していきます。特に、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)の速度が遅くなる傾向があります。

若い頃は通常約28日周期で行われていたターンオーバーが年齢とともに長くなり、40代、50代と進むにつれて40日以上かかることもあります。

ターンオーバーが遅くなると、生成されたメラニンが皮膚に滞留しやすくなり、排出されにくくなります。

その結果、若い頃には気にならなかったようなわずかな紫外線ダメージや摩擦の影響でも、シミや黒ずみとして残りやすくなります。

また、加齢に伴い皮膚のバリア機能も低下するため、外部からの刺激を受けやすくなり、炎症後の色素沈着も起こりやすくなる可能性があります。

皮膚の黒ずみが現れやすい部位とその特徴

皮膚の黒ずみは体のどの部位にでも現れる可能性がありますが、特に出やすい部位があります。

ここでは、黒ずみがよく見られる部位と、それぞれの部位における特徴や考えられる原因について解説します。

顔(シミ、くすみ)

顔は常に外部環境にさらされており、特に紫外線の影響を受けやすい部位です。そのため、シミ(老人性色素斑)が最もできやすい場所の一つです。

頬骨の高い部分や額、鼻などに、境界が比較的はっきりした茶色い斑点として現れることが多いです。また、肝斑(かんぱん)と呼ばれる、左右対称にもやもやと広がる薄茶色の色素沈着が頬や額に見られることもあります。

肝斑は女性ホルモンのバランスの乱れや摩擦、紫外線などが関与していると考えられています。顔全体の肌の色がなんとなく暗く見える「くすみ」も、メラニンの蓄積や血行不良、乾燥などが原因で起こります。

首周りやデコルテ

首周りも顔と同様に紫外線にさらされやすい部位ですが、ネックレスなどのアクセサリーによる摩擦や、衣類の襟による刺激も黒ずみの原因となり得ます。

特に、首の後ろや側面にしわに沿って黒ずみが見られる場合は、摩擦黒皮症の可能性があります。

また、デコルテ(胸元)も、紫外線によるシミや、衣類との摩擦による色素沈着が起こりやすい部位です。首やデコルテの皮膚は比較的薄くデリケートなため、日頃のケアが重要になります。

脇の下や鼠径部(そけいぶ)

脇の下や鼠径部(足の付け根)は、衣類や下着による摩擦や締め付けが起こりやすく、また汗をかきやすい部位でもあるため、黒ずみが生じやすい代表的な場所です。

自己処理によるカミソリ負けや毛抜きなどの刺激も、炎症後色素沈着の原因となります。

これらの部位の黒ずみは、多くの場合摩擦や炎症によるものですが、稀に黒色表皮腫(こくしょくひょうひしゅ)と呼ばれる、内分泌系の異常(特にインスリン抵抗性)に関連する皮膚の変化が現れることもあります。

黒色表皮腫は、皮膚がビロードのように厚くなり、黒ずんで見えるのが特徴です。

部位別 黒ずみの主な原因

| 部位 | 考えられる主な原因 | 注意すべき点 |

|---|---|---|

| 顔 | 紫外線(シミ)、ホルモンバランス(肝斑)、摩擦、乾燥 | 肝斑の可能性、他の皮膚疾患との鑑別 |

| 首周り・デコルテ | 紫外線、摩擦(衣類、アクセサリー) | 摩擦黒皮症、紫外線対策の徹底 |

| 脇の下・鼠径部 | 摩擦(衣類)、自己処理による刺激、汗 | 摩擦黒皮症、炎症後色素沈着、まれに黒色表皮腫(内分泌異常の可能性) |

| 肘・膝 | 摩擦、圧迫(机につく、正座など) | 角質肥厚を伴うことが多い |

肘や膝

肘や膝は、机に肘をついたり、床に膝をついたりするなど、日常生活の中で圧迫や摩擦を受けやすい部位です。

これらの刺激により、皮膚を守ろうとして角質が厚くなり、同時にメラニン色素も沈着して黒ずんで見えることがあります。

特に乾燥しやすい部位でもあるため、保湿ケアを怠ると、さらに角質が硬くなり、黒ずみが目立ちやすくなります。他の部位の黒ずみと同様に、ゴシゴシ洗いは避け、保湿を心がけることが大切です。

内分泌疾患と皮膚の黒ずみの関係

皮膚の黒ずみの中には、体の内部、特にホルモンのバランスを調整する内分泌系の病気が原因で起こるものがあります。

ここでは、ホルモンと皮膚の関係、そしてどのような内分泌疾患が皮膚の黒ずみを引き起こす可能性があるのかについて解説します。

ホルモンバランスとメラニン生成の関係

私たちの体内で作られるホルモンは、体の様々な機能を調節する重要な役割を担っていますが、皮膚の状態にも深く関わっています。

特に、メラニン色素の生成をコントロールする上で、いくつかのホルモンが影響を与えています。例えば、脳下垂体から分泌される副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)やメラノサイト刺激ホルモン(MSH)は、メラノサイトを刺激し、メラニンの生成を促進する作用があります。

通常、これらのホルモンの分泌量は体内で厳密にコントロールされていますが、何らかの内分泌疾患によってこれらのホルモンの分泌が過剰になると、メラニン生成が亢進し、全身の皮膚や粘膜に色素沈着(黒ずみ)が現れることがあります。

また、インスリンという血糖値を下げるホルモンの働きが悪くなる状態(インスリン抵抗性)も、皮膚の特定部位の黒ずみ(黒色表皮腫)と関連があることが知られています。

皮膚症状から考えられる内分泌疾患のサイン

皮膚は「内臓の鏡」とも言われ、体内の異常が皮膚症状として現れることがあります。皮膚の黒ずみもその一つであり、特定の現れ方をする場合は内分泌疾患のサインである可能性があります。

例えば、全身の皮膚が以前に比べて明らかに黒ずんできた、日光に当たらないはずの脇の下や手のひらのしわ、歯茎などの粘膜にも色素沈着が見られる、といった場合は副腎皮質機能低下症(アジソン病)などが疑われます。

また、首の後ろや脇の下、鼠径部などに、境界が不明瞭でビロードのような厚みのある黒ずみ(黒色表皮腫)が見られる場合はインスリン抵抗性が高まっている可能性があり、糖尿病の前段階や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などが考えられます。

これらの特徴的な皮膚の変化に気づいた場合は、単なる美容上の問題と捉えず、内科、特に内分泌内科の受診を検討することが重要です。

内分泌疾患による皮膚の黒ずみの特徴

| ホルモン異常の種類 | 関連する主な内分泌疾患 | 皮膚の黒ずみの特徴 |

|---|---|---|

| ACTH・MSH過剰 | 副腎皮質機能低下症(アジソン病) | 全身性の色素沈着、日光非曝露部(脇、手掌線、粘膜)の色素沈着 |

| インスリン抵抗性 | 糖尿病、メタボリック症候群、PCOS | 黒色表皮腫(首、脇、鼠径部などのビロード状で肥厚した黒ずみ) |

| 副腎皮質ホルモン(コルチゾール)過剰 | クッシング症候群 | 皮膚が薄くなり、赤ら顔、腹部などの赤紫色の皮膚線条、時に色素沈着を伴うことも |

なぜ内分泌内科での診察が有効なのか

皮膚の黒ずみの原因が内分泌疾患にある場合、その根本的な原因であるホルモンバランスの異常を診断し、治療する必要があります。

内分泌内科は、ホルモンや代謝に関わる病気を専門とする診療科です。内分泌専門医は、ホルモンに関する深い知識と経験を持ち、様々な内分泌疾患の診断と治療に精通しています。

皮膚の黒ずみが内分泌疾患によるものかどうかを判断するためには、詳細な問診、身体診察に加え、血液検査によるホルモン測定や画像検査など、専門的な検査が必要です。

内分泌内科では、これらの検査を適切に行い、原因となっている疾患を特定し、それぞれの疾患に応じた治療(ホルモン補充療法、薬物療法、生活習慣の改善指導など)を行います。

原因疾患の治療により、ホルモンバランスが正常化すれば、皮膚の黒ずみが改善する可能性があります。

皮膚の黒ずみを引き起こす可能性のある内分泌疾患

いくつかの内分泌疾患は、特徴的な皮膚の黒ずみを症状の一つとして呈することがあります。ここでは、代表的な疾患について解説します。これらの疾患が疑われる場合は、早期の診断と治療が重要です。

副腎皮質機能低下症(アジソン病)

副腎皮質機能低下症(アジソン病)は、副腎皮質から分泌されるホルモン(主にコルチゾールとアルドステロン)の産生が不足する病気です。

コルチゾールの分泌が低下すると、それを補おうとして脳下垂体からの副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の分泌が増加します。

ACTHはメラノサイト刺激ホルモン(MSH)と構造が似ており、またACTH自体にもメラノサイト刺激作用があるため、過剰なACTHはメラノサイトを刺激し、メラニン産生を亢進させます。

その結果、全身の皮膚、特に日光に当たる部分だけでなく、肘、膝、傷跡、乳輪、そして通常は色素沈着が起こりにくい手のひらのしわ(手掌線)、爪、歯茎などの口腔粘膜にも著しい色素沈着(黒ずみ)が現れます。

倦怠感、食欲不振、体重減少、低血圧、低血糖などの症状も伴うことが多いです。これらの症状が見られる場合は、速やかに内分泌内科を受診する必要があります。

クッシング症候群

クッシング症候群は、副腎皮質からコルチゾールが過剰に分泌される病気です。コルチゾールが過剰になると、顔が丸くなる(満月様顔貌)、首の後ろや肩に脂肪がつく(野牛肩)、体幹中心性の肥満、手足が細くなるなどの特徴的な体型の変化が見られます。

皮膚症状としては、皮膚が薄くなり、些細な刺激で皮下出血(あざ)ができやすくなります。また、腹部や太もも、臀部などに赤紫色の皮膚線条(妊娠線のようなもの)が現れることも特徴的です。

色素沈着については、アジソン病ほど顕著ではありませんが、ACTHが同時に過剰に分泌されるタイプ(下垂体性クッシング病など)では全身性の色素沈着が見られることもあります。

高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、精神症状などを合併することも多く、早期の診断と原因に応じた治療が必要です。

黒色表皮腫(Acanthosis Nigricans)とインスリン抵抗性

黒色表皮腫(こくしょくひょうひしゅ)は、首の後ろ、脇の下、肘の内側、膝の裏側、鼠径部などの皮膚がビロードのような質感で厚くなり、黒ずんで見える状態です。

これは、インスリン抵抗性(インスリンの効きが悪くなっている状態)と深く関連していることがわかっています。

インスリン抵抗性が高まると、体は血糖値を下げようとしてインスリンを過剰に分泌します(高インスリン血症)。この過剰なインスリンが、皮膚の細胞(ケラチノサイトや線維芽細胞)の増殖を促し、黒色表皮腫を引き起こすと考えられています。

インスリン抵抗性は、肥満、2型糖尿病、メタボリックシンドローム、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などと関連が深いため、黒色表皮腫はこれらの疾患の皮膚マーカーとも言えます。

黒色表皮腫に気づいた場合は、背景にこれらの疾患が隠れていないか、内分泌内科で評価を受けることが推奨されます。

黒色表皮腫に関連する主な状態

- 肥満

- 2型糖尿病またはその前段階

- メタボリックシンドローム

- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

- 特定の薬剤(インスリン、ニコチン酸など)

- まれに悪性腫瘍(特に胃がんなど)

甲状腺疾患と皮膚の変化

甲状腺ホルモンは全身の新陳代謝を調節する重要なホルモンであり、皮膚の健康にも影響を与えます。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では、新陳代謝が活発になりすぎるため、皮膚は温かく湿った感じになり、発汗が増加します。爪がもろくなったり、脱毛が見られたりすることもあります。

時に、びまん性(広範囲)の色素沈着が見られることも報告されていますが、アジソン病ほど典型的ではありません。

一方、甲状腺機能低下症(橋本病など)では新陳代謝が低下するため、皮膚は乾燥して冷たく、カサカサした状態になります。

顔やまぶたがむくんだり(粘液水腫)、眉毛の外側が薄くなったりすることもあります。爪は厚くもろくなり、髪の毛も抜けやすくなります。

色素沈着としては、皮膚が黄色みを帯びて見える(カロテン血症)ことがありますが、黒ずみは典型的ではありません。

しかし、甲状腺疾患も他の内分泌疾患と同様に、皮膚に様々な変化を引き起こす可能性があるため、疑わしい症状があれば検査を受けることが大切です。

皮膚の黒ずみが気になったときの対処法と受診の目安

皮膚の黒ずみに気づいたとき、どのように対処すればよいのか、また、どのような場合に医療機関を受診すべきかについて解説します。自己判断せず、適切な対応をとることが重要です。

日常生活でできるセルフケア

皮膚の黒ずみの原因が、紫外線や摩擦、乾燥など、日常生活の要因によるものである場合、セルフケアによって改善したり、悪化を防いだりできる可能性があります。

紫外線対策の徹底

シミや炎症後色素沈着の悪化を防ぐためには、年間を通じた紫外線対策が重要です。日焼け止めをこまめに塗り直す、帽子や日傘、長袖の衣類を活用するなど、物理的な遮光も効果的です。

摩擦を避ける工夫

衣類や下着は締め付けの少ない、肌触りの良い素材を選びましょう。

体を洗う際は、ナイロンタオルなどでゴシゴシ擦らず、たっぷりの泡で優しく手で洗うか、柔らかい綿のタオルを使用します。

保湿ケアの重要性

皮膚が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。また、ターンオーバーも乱れがちになります。

入浴後や洗顔後は、できるだけ早く保湿剤(化粧水、乳液、クリームなど)を塗り、皮膚の潤いを保つように心がけましょう。特に黒ずみが気になる部位は、念入りな保湿が有効です。

美白有効成分配合のスキンケア製品

ハイドロキノン、ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、コウジ酸などの美白有効成分が配合された化粧品を使用することも、メラニンの生成を抑えたり、排出を促したりする効果が期待できます。

ただし効果には個人差があり、肌に合わない場合もあるため、使用前にはパッチテストを行うなど注意が必要です。

医療機関(皮膚科・内分泌内科)への相談を検討するタイミング

セルフケアを行っても改善が見られない場合や、以下のような特徴が見られる場合は、医療機関への相談を検討しましょう。

急に黒ずみが目立ってきた場合

これまで気にならなかった黒ずみが、比較的短い期間で急速に現れたり、色が濃くなったりした場合は、何らかの病的な変化が起きている可能性があります。

全身的な症状を伴う場合

皮膚の黒ずみに加えて、原因不明の倦怠感、体重減少、食欲不振、むくみ、血圧の異常、月経不順などの全身症状が見られる場合は、内分泌疾患などの内科的な病気が隠れている可能性があります。

特徴的な黒ずみが見られる場合

手のひらのしわや口の中の粘膜など、通常では見られない部位の色素沈着や、首や脇の下などに現れるビロード状の黒ずみ(黒色表皮腫)など、特徴的な見た目の場合は、特定の疾患を示唆している可能性があります。

黒ずみの範囲が広い、または全身に及ぶ場合

体の一部だけでなく、広範囲に黒ずみが見られる場合や、全身の皮膚の色が全体的に濃くなったと感じる場合は、全身性の疾患が原因である可能性を考慮する必要があります。

何科を受診すればよいか

皮膚の黒ずみで医療機関を受診する場合、主に皮膚科または内分泌内科が選択肢となります。

まず、黒ずみの原因が皮膚自体の問題(シミ、炎症後色素沈着、摩擦黒皮症など)なのか、それとも全身的な病気の一部なのかを見極めることが重要です。

一般的なシミや原因が明らかな摩擦による黒ずみ、炎症後の色素沈着など、皮膚に限局した症状の場合は、まず皮膚科を受診するのがよいでしょう。

皮膚科では、ダーモスコピー(拡大鏡)による診察や、必要に応じて皮膚生検などを行い、正確な診断と治療(外用薬、レーザー治療など)を行います。

一方、全身性の色素沈着、特徴的な黒ずみ(手掌線や粘膜の色素沈着、黒色表皮腫など)、または倦怠感などの全身症状を伴う場合は内分泌疾患の可能性を考慮し、内分泌内科の受診が推奨されます。

内分泌内科ではホルモン検査などを行い、全身的な観点から原因を精査します。

どちらを受診すべきか迷う場合はかかりつけ医に相談するか、まずは皮膚科を受診し、必要であれば内分泌内科を紹介してもらうという方法もあります。

受診科の選び方の目安

| 症状の特徴 | 推奨される受診科 | 補足 |

|---|---|---|

| 顔のシミ、摩擦による脇の黒ずみなど局所的なもの | 皮膚科 | 必要に応じて内分泌内科紹介 |

| 全身性の黒ずみ、手掌線・粘膜の色素沈着、黒色表皮腫 | 内分泌内科 | 皮膚科との連携が必要な場合も |

| 黒ずみに加え、倦怠感、体重減少などの全身症状がある場合 | 内分泌内科(または内科) | 全身疾患のスクリーニング |

| どちらか判断がつかない場合 | かかりつけ医、皮膚科 | 診察の上、適切な専門科へ紹介 |

内分泌内科での検査と診断

皮膚の黒ずみの原因として内分泌疾患が疑われる場合、内分泌内科では原因を特定するために様々な検査を行います。ここでは、主な検査内容とその目的について解説します。

問診と身体診察

診断の第一歩として、詳細な問診と丁寧な身体診察を行います。

問診では、いつから黒ずみが気になり始めたか、黒ずみの部位や範囲、色の変化、他に気になる症状(倦怠感、体重変化、食欲、喉の渇き、むくみ、月経異常など)があるか、過去の病歴、家族歴、服用中の薬、生活習慣(食事、運動、喫煙、飲酒など)について詳しく伺います。

身体診察では、黒ずみの状態(色調、分布、範囲、皮膚の厚み、質感など)を詳しく観察します。

また、血圧、脈拍、体重、身長などの測定に加え、甲状腺の触診、むくみの有無、特徴的な身体所見(満月様顔貌、野牛肩、皮膚線条など)がないかを確認します。

血液検査によるホルモン測定

内分泌疾患の診断において中心となるのが血液検査です。

血液中の各種ホルモン濃度を測定することで、ホルモンバランスの異常を捉えることができます。皮膚の黒ずみに関連して測定される可能性のある主なホルモンには以下のようなものがあります。

副腎皮質関連ホルモン

コルチゾール、ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)などを測定し、副腎皮質機能低下症(アジソン病)やクッシング症候群の可能性を評価します。

早朝空腹時の採血や、薬剤を用いた負荷試験(ホルモンの反応を見る検査)を行うこともあります。

血糖・インスリン関連

空腹時血糖値、HbA1c(過去1~2ヶ月の血糖コントロール指標)、インスリン値などを測定し、糖尿病やインスリン抵抗性の状態を評価します。経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)を行うこともあります。

甲状腺ホルモン

TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT4(遊離サイロキシン)、FT3(遊離トリヨードサイロニン)などを測定し、甲状腺機能亢進症や低下症の有無を調べます。

その他のホルモン

症状に応じて、性ホルモン(多嚢胞性卵巣症候群などが疑われる場合)などを測定することもあります。

これらのホルモン値に加えて、電解質(ナトリウム、カリウムなど)、腎機能、肝機能なども同時に測定し、全身状態を評価します。

画像検査(超音波検査、CT、MRIなど)

ホルモン異常の原因となっている臓器(副腎、下垂体、甲状腺など)の状態を詳しく調べるために、画像検査を行うことがあります。

超音波(エコー)検査は体への負担が少なく簡便に行える検査で、主に甲状腺の大きさや内部のしこり(腫瘍)の有無などを調べるのに用いられます。

副腎を観察することもありますが、詳細な評価には限界があります。

CT(コンピュータ断層撮影)検査やMRI(磁気共鳴画像)検査は、より詳細な画像情報が得られる検査です。副腎や下垂体に腫瘍などの異常がないか、あるいは萎縮していないかなどを評価するために行われます。

特に、クッシング症候群やアジソン病の原因検索、下垂体腫瘍の有無などを調べる際に有用です。

どの画像検査を行うかは、疑われる疾患や目的によって選択します。

内分泌関連の画像検査の例

| 検査種類 | 主な対象臓器 | わかることの例 |

|---|---|---|

| 超音波検査 | 甲状腺、副腎 | 甲状腺の大きさ・腫瘤、副腎の形態(一部) |

| CT検査 | 副腎、下垂体 | 副腎腫瘍・萎縮、下垂体腫瘍(マイクロアデノーマ等) |

| MRI検査 | 下垂体、副腎 | 下垂体腫瘍の詳細な評価、副腎の質的診断 |

確定診断と治療方針の決定

問診、身体診察、血液検査、画像検査などの結果を総合的に評価し、皮膚の黒ずみの原因となっている内分泌疾患を特定します(確定診断)。

診断が確定したら、それぞれの疾患に応じた治療方針を決定します。

例えば、副腎皮質機能低下症(アジソン病)であれば、不足している副腎皮質ホルモンを補充する治療(内服薬)を行います。

クッシング症候群であれば、原因(副腎腫瘍、下垂体腫瘍など)に応じて手術や薬物療法などが選択されます。

黒色表皮腫の原因となっているインスリン抵抗性に対しては、食事療法、運動療法といった生活習慣の改善指導や、必要に応じて糖尿病治療薬などが用いられます。

甲状腺疾患に対しても、機能亢進症であれば抗甲状腺薬やアイソトープ治療、手術、機能低下症であれば甲状腺ホルモン補充療法など、適切な治療法があります。

原因となっている内分泌疾患の治療を適切に行うことでホルモンバランスが是正され、皮膚の黒ずみも改善に向かうことが期待できます。

治療は長期にわたる場合もありますが、医師の指示に従って根気強く続けることが大切です。

よくある質問

ここでは、皮膚の黒ずみに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q皮膚の黒ずみは自然に治りますか?

- A

黒ずみの原因によって異なります。紫外線による一時的な日焼けや、軽い炎症後の色素沈着であれば、皮膚のターンオーバーによって自然に薄くなることが期待できます。

しかし、長年の紫外線ダメージによるシミや、慢性的な摩擦による黒ずみ、あるいは内分泌疾患などの病気が原因である場合は、自然に治癒することは難しいことが多いです。

特に病気が原因の場合は、その根本的な治療を行わない限り、黒ずみが改善しない、あるいは悪化する可能性があります。

原因がはっきりしない場合やなかなか改善しない場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。

- Q脇の黒ずみは病気と関係ありますか?

- A

脇の下の黒ずみの多くは、衣類の摩擦、制汗剤による刺激、自己処理による炎症後色素沈着などが原因です。これらの場合は、直接的な病気との関連は低いと考えられます。

しかし、まれに「黒色表皮腫(こくしょくひょうひしゅ)」という皮膚の状態が現れていることがあります。これは、皮膚が厚くビロード状になり黒ずむもので、インスリン抵抗性(肥満、糖尿病、多嚢胞性卵巣症候群などに関連)のサインである可能性があります。

もし、脇の黒ずみが単なる色素沈着だけでなく、皮膚が厚くなっている、質感が変わっているなどの特徴がある場合は、内分泌内科への相談を検討してください。

- Q皮膚の黒ずみを予防する方法はありますか?

- A

黒ずみの原因に応じた予防策をとることが有効です。 まず、紫外線対策は非常に重要です。季節を問わず、日焼け止めを使用し、帽子や日傘、衣類で物理的に紫外線を防ぐことを心がけましょう。

次に、物理的な摩擦を避けることです。体を洗う際にゴシゴシ擦らない、締め付けの強い下着や衣類を避ける、肌触りの良い素材を選ぶなどの工夫が有効です。

また、皮膚の乾燥はバリア機能の低下につながり、黒ずみを悪化させる可能性があるため、日頃から保湿ケアを十分に行うことも大切です。

ニキビや湿疹などの皮膚炎ができた場合は、掻きむしったりせず、早期に治療して炎症を長引かせないようにしましょう。

さらに、肥満はインスリン抵抗性を介して黒色表皮腫の原因となることがあるため、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、適正体重を維持することも、間接的な予防につながります。

- Q皮膚の黒ずみと肝臓の病気は関係ありますか?

- A

一般的に「シミ」や「黒ずみ」として認識される色素沈着と、肝臓の機能低下が直接結びつくことは多くありません。

ただし、重度の肝硬変など、肝臓の機能が著しく低下した場合には、皮膚が浅黒くなったり、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)が見られたりすることがあります。

また、C型肝炎ウイルス感染に伴って、顔面、特に頬骨部や額に左右対称性の色素沈 благоприятной(肝斑様色素沈着)が見られることがあるとも言われています。

しかし、多くの皮膚の黒ずみは肝臓とは無関係です。もし、皮膚の黒ずみに加えて、倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状がある場合は、肝臓の病気も含めて内科的な精査が必要ですので、医療機関を受診してください。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、皮膚の黒ずみに関連するホルモンバランスの異常について専門的な診察を行っております。

首の後ろや脇の下、関節部分などの皮膚の黒ずみや肥厚は、インスリン抵抗性、副腎や卵巣からのホルモン過剰分泌、あるいは甲状腺機能異常など内分泌系疾患の皮膚症状として現れることがあります。

気になる皮膚の黒ずみにお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)

- 成長ホルモン・IGF-1測定

- 性ホルモン検査(テストステロン・エストロゲンなど)

- 血液検査(血糖値・脂質プロファイルなど)

- 腹部CT(内臓脂肪面積測定)

- 体組成分析

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽