低血糖を何度も経験すると「ただの疲れかな?」と感じて放置してしまうことがありますが、冷や汗や動悸、意識が遠のくような症状が続く場合は見過ごせないサインかもしれません。

血糖値の乱れには、食事や生活リズムだけでなく、体内のホルモンバランスが関係しているケースもあります。

この記事では、低血糖とはどういう状態か、繰り返す背景には何があるのか、そして内分泌内科ではどのような検査や診察を行うのかを解説しています。

「急な冷や汗や動悸、時には意識がもうろうとする」これらは低血糖発作の典型的な症状であり、単なる食事の乱れだけでなく、インスリノーマや副腎不全などの内分泌系疾患が隠れている可能性があります。

繰り返す低血糖症状でお悩みの方は、神戸きしだクリニックの内分泌内科にご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

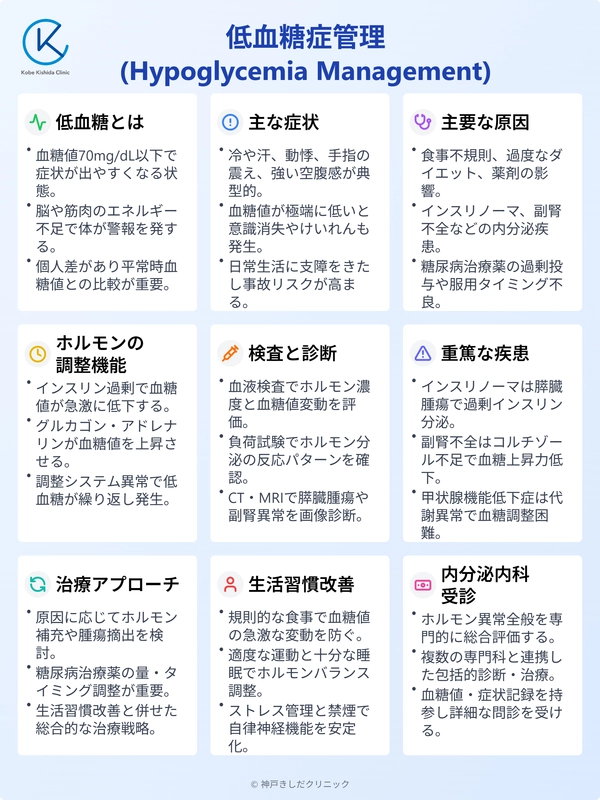

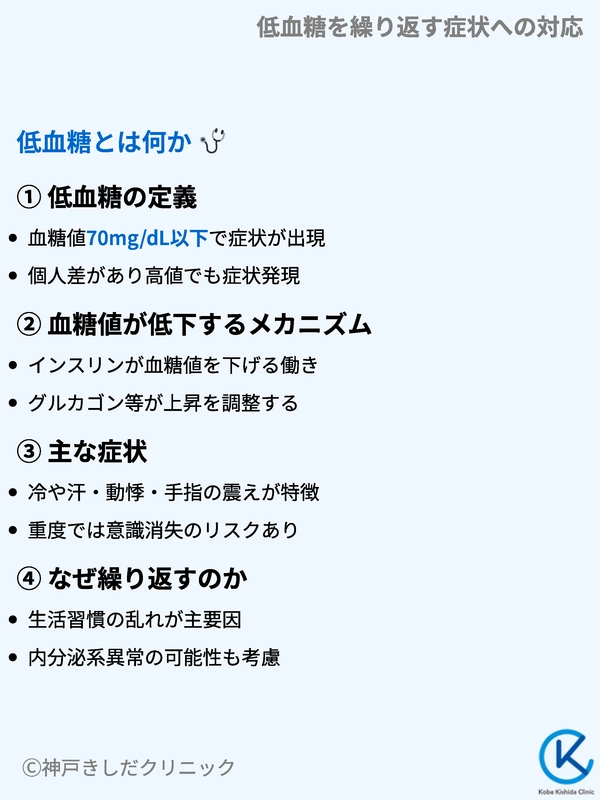

低血糖とは何か

血液中のブドウ糖(血糖値)が通常よりも下がると、体はエネルギー不足になります。その結果、冷や汗や手の震え、動悸、意識が遠のくような異常感覚を起こすことがあります。

まずは低血糖の定義や体内の仕組みなどを整理し、なぜ症状を繰り返すのかを考えてみましょう。

低血糖の定義

一般的に血糖値が70mg/dL以下になると、低血糖の症状が出やすくなります。人によってはもう少し高い数値でも手の震えや不安感を訴えることがあります。

体質や普段の血糖値のレベルによって個人差があるため、自身の平常時の血糖値と照らし合わせることが重要です。

低血糖になると脳や筋肉が十分にブドウ糖を利用できないため、体は様々なサインを出して注意をうながします。

血糖値が低下するメカニズム

体内の血糖値は、食事などで取り入れた糖分や、肝臓でつくられるブドウ糖などによって調整されています。

主にインスリンと呼ばれるホルモンが血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、血糖値を下げる役割を果たします。

逆に血糖値が下がりすぎた場合は、グルカゴンやアドレナリンなどのホルモンが分泌され、肝臓からブドウ糖を放出して血糖値を上げるように働きます。

しかし、この調整がうまくいかないと血糖値が急激に下がり、低血糖を引き起こすのです。

主な症状

低血糖時には次のような症状が表面化しやすいです。

- 体が冷たく感じられる冷や汗

- 動悸や息苦しさ

- 手指の震えやふらつき

- 強い空腹感やイライラ

さらに血糖値が極端に低い状態になると、意識が遠のく、あるいは完全に意識を失うこともあります。

これらの症状が繰り返し起こると、日常生活に支障が出るだけでなく、重大な事故やけがを招く可能性があります。

なぜ繰り返すのか

低血糖を繰り返す背景には、生活習慣の乱れや薬剤の影響に加えて、内分泌系の異常が隠れている場合があります。

食事のタイミングが不規則になると、血糖値の調整が乱れやすくなります。

ホルモン分泌を担う内分泌系に問題がある場合も、必要なときに血糖値を上げる仕組みが十分に働かず、低血糖に至ることがあります。

低血糖と血糖値を調整するホルモンの関係

| ホルモン名 | 主な作用 | 不足または過剰で起こりうる変化 |

|---|---|---|

| インスリン | 血糖値を下げる | 過剰: 低血糖の頻発 |

| グルカゴン | 血糖値を上げる | 不足: 低血糖リスク増 |

| アドレナリン | 血糖値を上げる | 不足: 緊急時の血糖上昇が遅れる |

| コルチゾール | 血糖値を上げる | 不足: 低血糖が続きやすい |

低血糖のよくある原因

低血糖が繰り返し起こるのは、単に食べ過ぎや食べなさすぎだけの問題とは限りません。生活リズムや体質、内分泌系の異常など、多角的に原因を探る必要があります。

食事や生活リズムの影響

食事の時間が不規則だったり、炭水化物を極端に制限するダイエットを行ったりすると、血糖値の急激な変動が生じやすくなります。

朝食を抜いてしまう人や、仕事で食事時間がずれることが多い人も要注意です。体が糖分を取りにくい状態でインスリンが分泌されると、低血糖のリスクが上がります。

インスリンの過剰分泌

インスリンをつくる膵臓のβ細胞に腫瘍がある場合(インスリノーマなど)、必要以上にインスリンが分泌されることがあります。

また、インスリンの感受性が高い体質の場合や、糖尿病の治療でインスリン注射を使用している場合にも、誤ったタイミングや過剰投与で低血糖を招くことがあります。

薬剤性の低血糖

降圧薬や胃薬、解熱鎮痛薬など、一般的によく用いられる薬でも血糖値に影響を及ぼすことがあります。

とくに糖尿病治療薬の中でもインスリン製剤や経口血糖降下薬は、服用スケジュールを誤ると低血糖を引き起こしやすいです。

薬剤に対する体の反応には個人差があるため、自分が飲んでいる薬の作用をチェックすることが必要です。

他の基礎疾患が関与するケース

副腎不全(アジソン病)や甲状腺機能低下症など、ホルモン分泌の異常が低血糖を起こすことがあります。

肝臓や腎臓の機能が低下している場合も、糖新生や糖代謝が十分に行えないことで血糖値が下がりやすくなります。

こうした病気は複数の症状を併発することが多いため、冷や汗や動悸、疲れやすさなど複数の不調が重なるようなら専門家の診察を検討することが賢明です。

低血糖の原因と特徴

| 原因 | 具体的な特徴 | 代表的な例 |

|---|---|---|

| 食事不備 | 不規則な食事、過度なダイエット | 朝食抜き、夕方から夜に偏った食事 |

| インスリン過剰 | 膵臓腫瘍、糖尿病治療の注射量過多 | インスリノーマ、インスリン自己注射 |

| 薬剤の影響 | 一部の糖尿病治療薬や他の薬との相互作用 | SU剤、α-グルコシダーゼ阻害薬 |

| ホルモン異常 | 副腎や甲状腺の機能低下 | アジソン病、甲状腺機能低下症 |

低血糖のリスクを減らすために意識したいポイント

- 食事のタイミングを整える

- 必要以上に糖質を制限しない

- 薬の飲み方や注射のタイミングを見直す

- 疲れやすさや体重減少など他の症状に気を配る

冷や汗や動悸、意識消失が起こる仕組み

低血糖による冷や汗や動悸、意識消失などは、自律神経やホルモンの働きと深く関わっています。

血糖値が低下すると、体がエネルギー不足を補うために様々な反応を起こし、その結果として身体的にわかりやすい変化が現れます。

自律神経の関与

自律神経は、交感神経と副交感神経から成り立ち、血圧や体温、消化などを自動的に調整しています。

血糖値が下がると交感神経が優位になり、発汗や動悸、血管収縮による手足の冷えなどが出やすくなります。

自律神経は身体の緊急時のブレーキやアクセルの役割を担っているため、体が「大変だ」と判断したときに活発に働きます。

アドレナリン分泌の影響

血糖値が急に落ち込むと、体内ではアドレナリンが分泌されます。

アドレナリンは血圧や心拍数を上げ、脂肪組織からエネルギー源を取り出すなどの作用を持っています。このとき、ドキドキするような動悸や不安感、冷や汗などが顕著に感じられます。

これは低血糖状態から一刻も早く脱しようとする生理的な反応です。

体内の防御反応

血糖値が落ちると、他にもグルカゴンや成長ホルモン、コルチゾールなどのホルモンが分泌され、肝臓での糖放出や筋肉のたんぱく質分解が促されます。

これによって血糖値を上げようとするのですが、長時間持続すると体への負担が大きくなります。

頻繁に低血糖が起こると体の負担が蓄積し、慢性的な疲労感や不調へとつながる恐れがあります。

意識消失に至るまでのプロセス

軽度の低血糖時には冷や汗や空腹感で気づくことが多いですが、より重度になると、脳が糖分を十分に利用できなくなります。

脳へのブドウ糖供給が極端に減ると判断力が低下し、さらに進むと意識が途切れたり失神したりすることがあります。

本人はその状況を理解しづらく、対応が遅れると転倒や交通事故につながる可能性があります。

低血糖時の体内変化

| ステージ | 血糖値目安 | 主な症状や反応 |

|---|---|---|

| 軽度 | 約70mg/dL | 冷や汗、手指の震え、不安感 |

| 中等度 | 約60〜50mg/dL | 動悸、集中力低下、イライラ |

| 重度 | 約50mg/dL未満 | 意識混濁、失神、けいれん |

低血糖が繰り返されるときに考えたい疾患

低血糖の原因は生活習慣だけとは限りません。内分泌系や他の臓器の疾患が関わることもあります。ここでは代表的な疾患を取り上げ、どんなメカニズムで低血糖が発生するのかをまとめます。

インスリノーマ

膵臓のβ細胞にできる腫瘍で、インスリンを過剰に分泌します。その結果、血糖値が慢性的に下がりやすくなります。

比較的まれな病気ですが、「食事を十分とっているのに低血糖を繰り返す」場合はインスリノーマの可能性を考えることがあります。血液検査や画像検査で診断を行うことが多いです。

副腎不全(アジソン病など)

副腎が十分にホルモンを産生できない状態で、コルチゾールの分泌が不十分になると血糖値を上昇させる働きが弱くなります。

低血圧や倦怠感、体重減少など別の症状も現れやすいです。重症化すると、低血糖だけでなく危険な状態に陥ることがあるため注意が必要です。

甲状腺機能の問題

甲状腺ホルモンが不足する甲状腺機能低下症では、基礎代謝が低下し、エネルギー産生がスムーズにいかなくなります。

血糖値をコントロールする力にも影響を与え、低血糖状態を引き起こす可能性があります。

定期的な血液検査で甲状腺ホルモンの値を確認し、異常があれば早めに対応することが大切です。

糖尿病治療時の低血糖

糖尿病治療でインスリン製剤や経口血糖降下薬を使う場合、食事や運動量と薬のタイミングが合わないと低血糖が起こることがあります。

とくに生活習慣の変化があったり、服薬の調整が適切でなかったりするとリスクが高まります。主治医との相談により投与量の調整や別の治療方法を検討することもあります。

内分泌疾患と低血糖の関係

| 疾患名 | 低血糖との関係 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| インスリノーマ | インスリン過剰分泌 | 食後でなくとも血糖値が急激に下がる |

| 副腎不全 | コルチゾール不足 | 低血圧、倦怠感、食欲不振 |

| 甲状腺機能低下症 | 代謝低下 | 疲れやすい、体重増加 |

| 糖尿病治療中 | 薬剤または注射の過剰 | 食事量や運動量とのバランスが崩れる |

低血糖が繰り返し起こる場合に注目したい症状

- 食事を十分にとっているのに手が震える

- 朝起き上がるときに強いだるさを感じる

- 体重変化が大きい

- 不安感や動悸がよく起こる

低血糖かも?と思ったときのセルフチェック

低血糖の可能性を感じたとき、まずは血糖値を実際に測定したり、日常生活の中で症状や食事内容を記録してみることが有益です。

ここでは自分の体のサインを見逃さないためのチェックポイントを挙げていきます。

血糖測定のタイミング

自己血糖測定器を活用する人も増えていますが、測定するタイミングを間違えると正確な判断が難しくなります。

朝起床直後、食前、食後2時間など、複数回にわたって測定してみると変動パターンがわかりやすくなります。

低血糖が疑われるタイミングがあれば、その時点でも測定すると客観的なデータを得られます。

食事の記録と症状のパターン

「いつ」「何を」「どれくらい」食べたかを記録し、同時に身体の変化もメモすると、低血糖を引き起こしている生活習慣が浮き彫りになるかもしれません。

特定の時間帯や食事内容と関連していれば、原因を特定しやすくなります。急激な空腹感が起こるタイミングを知ることも大切です。

低血糖を示唆する体のサイン

冷や汗、動悸、手の震えなどは自律神経の作用で、いわば身体の警報装置です。こういったサインを感じたら軽視せずに、「どんな状況だったか」を振り返ってみてください。

緊張やストレスと重なりやすい場合もありますが、複数回繰り返すときは別の原因が潜んでいるかもしれません。

放置した場合に起こりうるリスク

軽度の低血糖なら糖分を摂取すればある程度は改善しますが、放置して症状が進むと意識消失やけいれんを起こす可能性があります。

運転中や高所作業中に意識を失うと事故につながる恐れがあります。低血糖の兆候があったら速やかに糖分を摂るなどの対処を心がけてください。

低血糖が疑わしいときの手がかり

| チェック項目 | 見直したいポイント |

|---|---|

| 朝起きてすぐ強い倦怠感を感じる | 就寝前の食事内容、睡眠の質 |

| 食後2〜3時間後に強い空腹感や冷や汗が出る | 食事の炭水化物量、間食のタイミング |

| 動悸や不安感が急に増す | ストレス状況、コーヒーやアルコールの摂取 |

| 血糖値がしばしば70mg/dL以下になる | 測定回数を増やし、医療機関で相談 |

受診する科の選び方と内分泌内科が得意なこと

低血糖を繰り返すとき、どの診療科を受診するか迷うかもしれません。

内科、糖尿病内科、内分泌内科など選択肢はいくつかありますが、低血糖とホルモンの関係を幅広く調べるには内分泌内科が力を発揮する場合があります。

ここではどのようなときに内分泌内科を検討するか、また他の診療科との連携がどんな形で行われるかを紹介します。

まずはどこに相談すればいい?

最初の窓口として一般内科を選ぶ人が多いです。低血糖の頻度や重症度、過去の持病の有無などを踏まえて、必要に応じて専門科に紹介される場合があります。

すでに糖尿病で治療中の方は、担当医に低血糖の症状を詳しく伝えてみてください。薬剤の調整や追加検査を行うことで原因究明に近づきます。

内分泌内科の診察の特徴

内分泌内科は、ホルモン異常全般を診る診療科です。インスリンやコルチゾール、甲状腺ホルモンなど、低血糖を引き起こす様々なホルモンを総合的にチェックできます。

検査には血液検査だけでなく、時には負荷試験や画像検査なども活用し、体内のホルモン動態を詳しく解析します。

他の診療科との連携

低血糖に限らず、体の異常が複数の要素で起こる場合は、複数の専門科が連携して診察を行います。

たとえば、胃腸の不調が強い場合は消化器内科と連携することがありますし、重度の貧血や腎機能障害がある場合は別の専門科との協力で原因を総合的に突き止めることが可能です。

受診時に伝えるべきポイント

医療機関を訪れるとき、下記のような情報をメモして持参するとスムーズに診断が進みやすいです。

受診時に用意しておきたいメモ

- 血糖値を測定した時間とその値

- 食事内容とタイミング

- 低血糖症状が起こった日時や状況

- 服用している薬の種類や量

- 他に気になる体の不調や既往歴

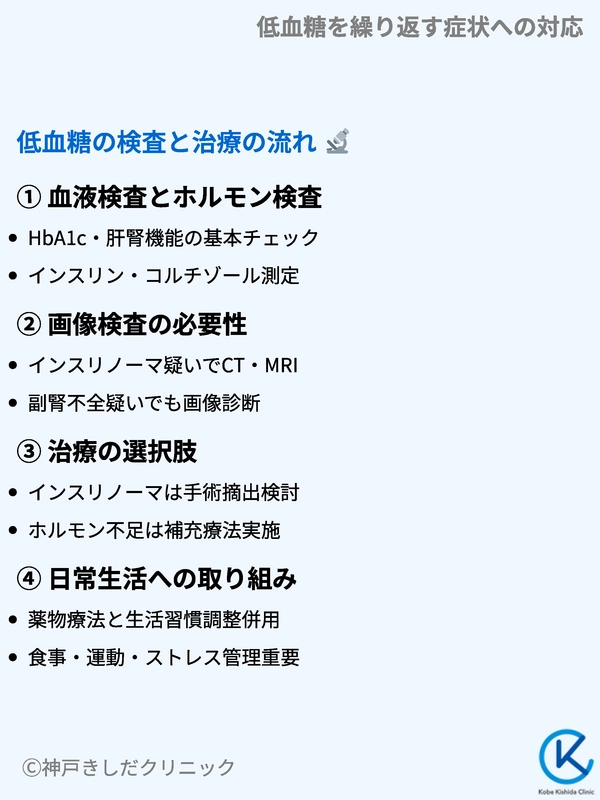

低血糖の検査と治療の流れ

低血糖を疑う場合、まず血液検査やホルモン検査で数値を確認し、その後必要に応じて詳しい検査を行います。

治療は原因に応じて異なりますが、薬物療法や生活習慣の調整など多岐にわたります。ここでは一般的な流れをイメージしやすいように紹介します。

血液検査とホルモン検査

まずは血液検査で血糖値やHbA1c、肝機能、腎機能などを確認します。

疑いがある場合は、インスリンやCペプチド、コルチゾールなどホルモンの分泌状態を詳しく調べ、低血糖を引き起こす要因を探ります。

特定の条件下で血糖値がどう変化するかを見るために、負荷試験を行うこともあります。

画像検査の必要性

インスリノーマなどの腫瘍を疑う場合は、CTやMRI、超音波検査などで膵臓の状態を撮影します。

副腎不全が疑われる場合は副腎の状態を確認するため、CTやMRIが勧められることもあります。画像検査で病変が見つかれば、手術の適応を含めた治療方針を検討します。

主な検査の種類

| 検査名 | 目的 | 代表的な方法 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 血糖値やホルモン濃度の測定 | 採血 |

| 負荷試験 | ホルモン分泌の反応を見る | 経口ブドウ糖負荷試験など |

| 画像検査 | 腫瘍や臓器異常の確認 | CT、MRI、超音波 |

治療の選択肢

治療は原因に応じて大きく変わります。

インスリノーマの場合は手術で腫瘍を摘出することを検討することがあります。副腎不全ではホルモン補充療法を行い、甲状腺機能低下症なら甲状腺ホルモンの補充が必要となります。

糖尿病治療に起因する低血糖の場合は、薬剤の量やタイミングを見直すだけで症状が改善することもあります。

日常生活への取り組み

低血糖対策は薬物療法だけではありません。食事内容や運動量、ストレス管理、睡眠など、日常生活を総合的に見直すことが大切です。

低血糖の原因が明確になったら、適切な治療と合わせて生活習慣の調整を行い、再発を防止していくことを目指します。

低血糖治療後に意識したいアプローチ

- 定期的な血糖値やホルモン値のモニタリング

- 食事計画(バランスのとれた栄養摂取と糖分補給のタイミング)

- 適度な運動習慣の継続

- ストレスケアや休養の確保

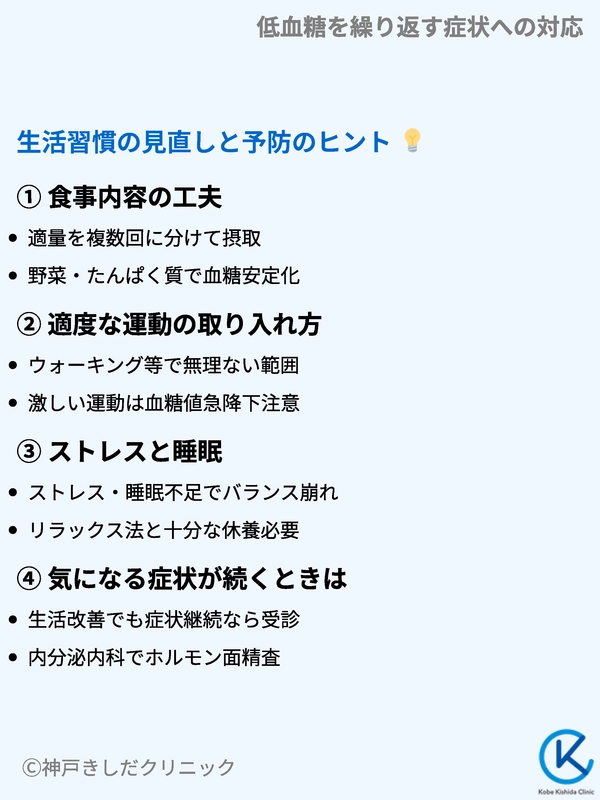

生活習慣の見直しと予防のヒント

低血糖を繰り返さないためには、生活習慣の改善が重要な役割を果たします。特別な治療を必要としないケースでも、ちょっとした気づきや工夫で症状を減らすことが可能です。

食事内容の工夫

血糖値は炭水化物の摂取量とタイミングに左右されやすいです。一度に大量の糖分を摂るよりも、適度な量を複数回に分けて摂ると血糖値が安定しやすくなります。

また、野菜やたんぱく質を組み合わせると、急激な血糖値の上下を防ぎやすくなります。朝食を抜かずにしっかり食べることも低血糖予防に有用です。

食事バランスを考えるときの目安

| 食品グループ | 例 | 1食の取り入れ方 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | ご飯、パン、麺 | 過度な制限は避け、適量を守る |

| たんぱく質 | 魚、肉、卵、豆類 | メインのおかずとしてバランスを意識 |

| 野菜・果物 | 葉物、根菜、果物 | 食物繊維で血糖上昇を緩やかに |

| 油脂 | オリーブオイル、なたね油 | 過剰にならない程度に摂取 |

適度な運動の取り入れ方

運動は筋肉のブドウ糖消費を促し、インスリン感受性を高める働きがあります。

ただし、激しい運動を行うと血糖値が急激に下がり、その後の反動で低血糖が起こることがあります。

ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で体を動かすことが続けやすく、血糖コントロールにも良い影響を与えます。

ストレスと睡眠

ストレスが強い状態や慢性的な睡眠不足だと、自律神経やホルモンバランスに影響が及び、低血糖を引き起こしやすくなることがあります。

趣味の時間を設けたり、リラックスできる方法を見つけたりして、心身のバランスを保つことが大切です。十分な睡眠は、体の回復と血糖値の安定に寄与します。

日常で続けやすいリラックス法

- 深呼吸やストレッチをこまめに行う

- ぬるめのお湯でゆったり入浴する

- 好きな音楽や香りで心を落ち着かせる

- テレビやスマートフォンから離れる時間を作る

気になる症状が続くときは

食事や生活習慣を見直しても低血糖が改善しない、あるいはむしろ悪化していると感じるときは、早めに医療機関を受診してください。

内分泌内科ではホルモンバランスの観点から原因を探ることができ、必要に応じて適切な治療方針を立てることができます。

低血糖の原因が他の診療科と関連する場合は、相互に連携をとりながら治療を進めることが多いです。

生活習慣を見直すために

| 項目 | 具体的な着目点 |

|---|---|

| 食生活 | 炭水化物・たんぱく質の量とタイミング |

| 運動 | 強度・頻度・運動後の体調 |

| 睡眠 | 睡眠時間、就寝前の食事や飲酒 |

| ストレス | 感じる原因、ストレス発散方法 |

予防を意識した日常生活のコツ

- 朝食をしっかり食べて1日のリズムを整える

- 運動前後には軽い糖分補給を心がける

- スマホを置いて休む時間を意識的に作る

- 疲労感が強いときは早めに医師に相談する

以上が、低血糖を繰り返すときに考えたいさまざまなポイントです。

低血糖の背景には、食事や生活リズムだけでなく、内分泌系の病気が関わっている場合があることを念頭に置き、症状が続くときは迷わず専門医に相談すると安心です。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、繰り返す低血糖発作の原因となるホルモンバランスの異常に関する専門的な診察を行っております。

冷や汗、動悸、手の震え、意識消失などの低血糖症状を繰り返し経験される場合、インスリノーマや副腎皮質機能低下症などの内分泌系疾患が背景にある可能性があります。

安全な血糖値を維持し、危険な低血糖発作を予防するため、原因不明の低血糖症状にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 空腹時血糖・インスリン測定

- 経口ブドウ糖負荷試験

- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)

- 下垂体ホルモン検査

- 持続血糖モニタリング

- インスリン抗体測定

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽