突然、顔がカッと熱くなったり、暑くもないのに汗が止まらなかったり、心臓がドキドキしたりする症状にお悩みではありませんか。

これらの症状は多くの人が経験する可能性がありますが、原因はさまざまです。

更年期や自律神経の乱れ、ストレスなどが考えられる一方で、背景に甲状腺の病気など内分泌系の疾患が隠れていることもあります。

この記事では、顔のほてり、汗、動悸の症状について詳しく解説し、考えられる原因やご自身でできる対処法、そして医療機関を受診する際の目安や診療科の選び方についてご紹介します。

症状の原因を正しく理解し、適切な対応をとるための一助となれば幸いです。

「突然、顔がほてって汗が噴き出したり、動悸が激しくなったりする」こんな症状は単なるストレスや更年期障害だけでなく、甲状腺機能亢進症や褐色細胞腫などの内分泌系疾患が隠れている可能性があります。

放置すると症状が悪化するだけでなく、心臓や血管系に負担をかけ続けるリスクもあります。繰り返すほてりや動悸でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。詳しくはこちら

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

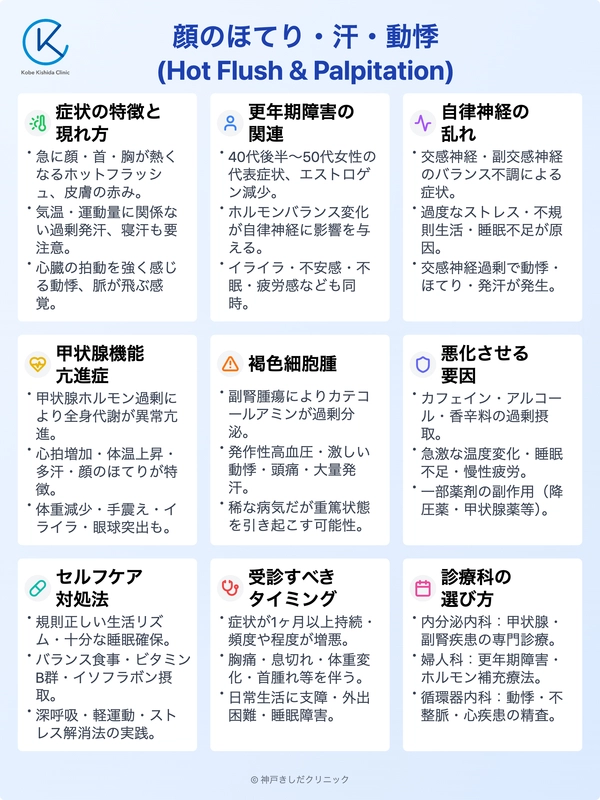

顔のほてり・汗・動悸の症状とは?

顔のほてり、汗、動悸は、それぞれ単独で現れることもありますが、しばしば同時に、あるいは連続して起こることがあります。

これらの症状がどのようなものか、具体的に見ていきましょう。

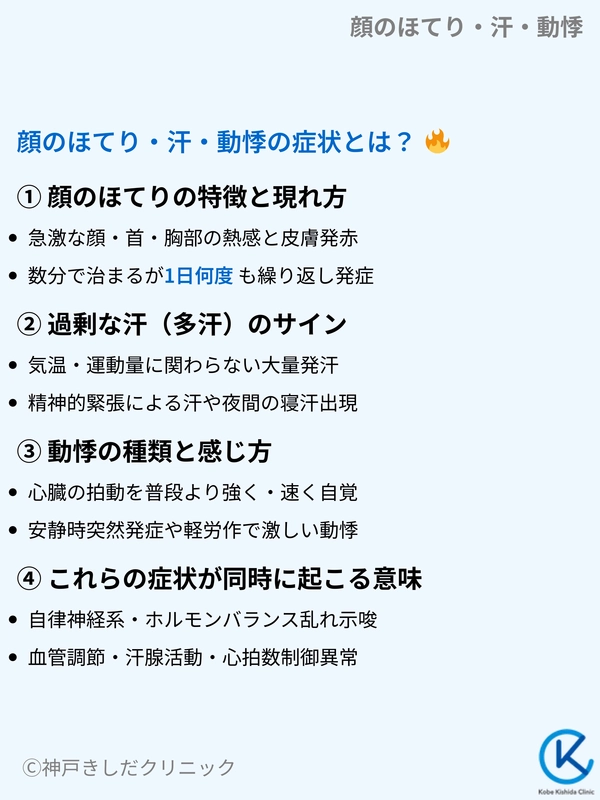

顔のほてりの特徴と現れ方

顔のほてりは、医学的には「ホットフラッシュ」とも呼ばれ、急に顔や首、胸のあたりがカッと熱くなる感覚を指します。

実際に皮膚の温度が上昇し、赤みを帯びることも少なくありません。

数分で治まることが多いですが、一日に何度も繰り返す人もいます。特に誘因なく突然現れることが特徴ですが、緊張やストレス、暑い場所、アルコール摂取などがきっかけになることもあります。

過剰な汗(多汗)のサイン

汗は体温調節に必要な生理現象ですが、必要以上に汗をかく状態を多汗と呼びます。

顔のほてりに伴って、顔、頭部、首筋、胸元などに大量の汗をかくことがあります。また、ほてりとは関係なく、手のひらや足の裏、脇の下などに限定して多量の汗をかく場合もあります。

気温や運動量に関わらず、精神的な緊張やストレスによって汗が増えることも特徴的です。寝ている間に大量の汗をかく「寝汗」も、注意が必要なサインです。

動悸の種類と感じ方

動悸とは、自分の心臓の拍動を普段より強く、あるいは速く感じる状態を指します。

感じ方には個人差があり、「心臓がドキドキする」「脈が飛ぶ感じがする」「胸が詰まるような感じ」「心臓が大きく打つ感じ」などさまざまです。

安静にしている時に突然起こることもあれば、少し体を動かしただけで激しい動悸を感じることもあります。

動悸の持続時間や頻度、伴う症状(息切れ、めまい、胸の痛みなど)も重要な情報です。

主な症状とその特徴

| 症状 | 主な特徴 | 関連する感覚・状況 |

|---|---|---|

| 顔のほてり | 急激な上半身(特に顔、首、胸)の熱感、皮膚の赤み | 突然起こる、数分で治まる、緊張や暑さで誘発されることも |

| 過剰な汗 | 気温や運動量に見合わない発汗、顔・頭部・首・胸の発汗、寝汗 | 顔のほてりに伴う、精神的緊張、特定の部位(手足、脇) |

| 動悸 | 心拍の自覚(速い、強い、不規則)、脈が飛ぶ感じ、胸の不快感 | 安静時または労作時、息切れ・めまい・胸痛を伴うことも |

これらの症状が同時に起こる意味

顔のほてり、汗、動悸が同時に起こる場合、体の調節機能に変調をきたしている可能性を示唆します。特に自律神経系やホルモンバランスの乱れが関与していることが多いと考えられます。

自律神経は血管の収縮・拡張(ほてりに関与)、汗腺の活動(汗に関与)、心拍数(動悸に関与)などを無意識のうちにコントロールしています。

また、女性ホルモンや甲状腺ホルモンなどもこれらの機能に影響を与えます。

そのため、これらの症状が組み合わさって現れる場合は単なる体調不良として片付けず、その背景にある原因を探ることが大切です。

考えられる主な原因

顔のほてり、汗、動悸は、さまざまな原因によって引き起こされます。ここでは、比較的よく見られる原因について解説します。

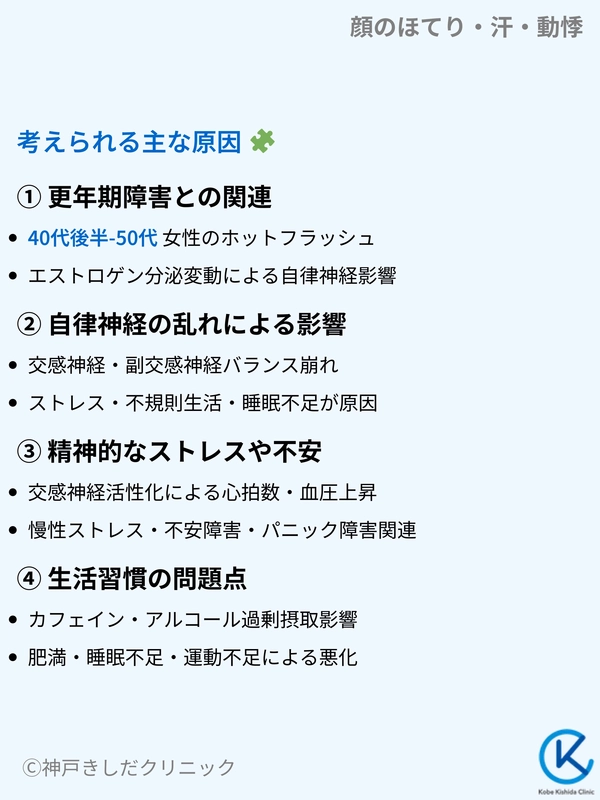

更年期障害との関連

特に40代後半から50代の女性に見られる顔のほてり(ホットフラッシュ)、発汗、動悸は、更年期障害の代表的な症状である可能性があります。

閉経前後の時期には、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に変動し、やがて減少します。

このホルモンバランスの大きな変化が自律神経の働きに影響を与え、血管運動神経の調節がうまくいかなくなり、ほてりや発汗、動悸などの症状を引き起こすと考えられています。

個人差はありますが、これらの症状に加えて、イライラ、不安感、不眠、肩こり、疲労感なども伴うことがあります。

自律神経の乱れによる影響

自律神経は、交感神経(活動・緊張モード)と副交感神経(リラックス・休息モード)の2つがバランスを取りながら、心臓の動き、血圧、体温、発汗などを調節しています。

過度なストレス、不規則な生活、睡眠不足などが続くとこのバランスが崩れ、自律神経失調症と呼ばれる状態になることがあります。

自律神経のバランスが乱れると交感神経が過剰に働きやすくなり、心拍数が増加して動悸を感じたり、血管が異常に拡張してほてりを感じたり、汗腺が刺激されて過剰な汗をかいたりすることがあります。

精神的なストレスや不安

強いストレスや不安、緊張を感じると、体は危険から身を守ろうとして交感神経を活発にします。

これにより心拍数が増え(動悸)、血圧が上がり、体温調節のために発汗が促されたり、顔面の血流が増加してほてりを感じたりすることがあります。

これは一時的な反応であれば問題ありませんが、慢性的なストレスや不安障害、パニック障害などがあると、これらの症状が頻繁に、あるいは強く現れることがあります。

特に、特定の状況や考えにとらわれると症状が現れる場合は、精神的な要因が強く関わっている可能性が考えられます。

生活習慣の問題点

日々の生活習慣も、顔のほてり、汗、動悸の症状に影響を与えることがあります。

例えば、カフェインやアルコールの過剰摂取は交感神経を刺激し、動悸や発汗を引き起こす可能性があります。香辛料の多い食事も、一時的に体温を上昇させ、ほてりや発汗を招くことがあります。

また、肥満は心臓への負担を増やし、動悸を感じやすくする可能性があります。

睡眠不足や不規則な食生活、運動不足なども、自律神経のバランスを乱す要因となりえます。

考えられる原因と症状の関連

| 原因 | 主な関連症状 | 特徴・背景 |

|---|---|---|

| 更年期障害 | ほてり、発汗、動悸、イライラ、不眠、疲労感 | 40代後半~50代女性、女性ホルモンの変動・減少 |

| 自律神経の乱れ | 動悸、ほてり、発汗、めまい、頭痛、倦怠感 | ストレス、不規則な生活、睡眠不足、交感神経・副交感神経の不調 |

| 精神的なストレス・不安 | 動悸、ほてり、発汗、息苦しさ、手の震え | 緊張場面、慢性的なストレス、不安障害、パニック障害 |

| 生活習慣 | 動悸、ほてり、発汗 | カフェイン、アルコール、香辛料、肥満、睡眠不足、運動不足 |

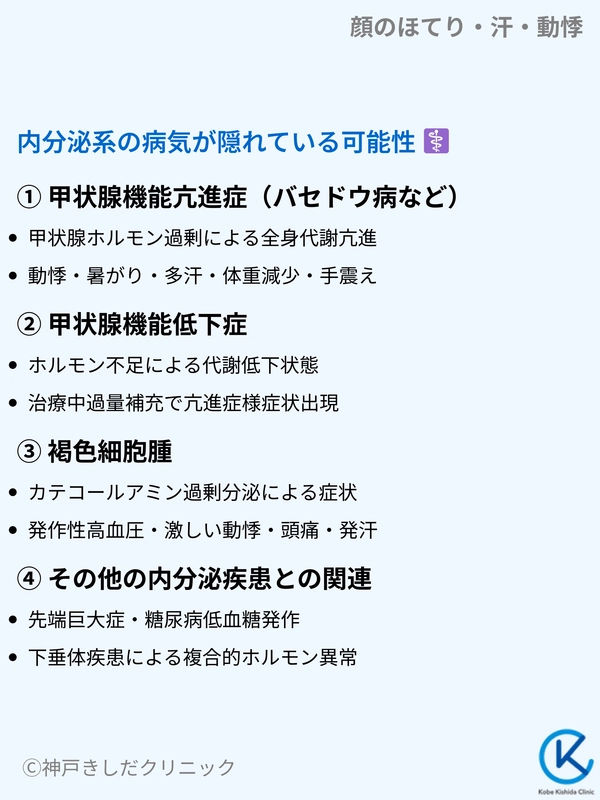

内分泌系の病気が隠れている可能性

顔のほてり、汗、動悸は、更年期や自律神経の問題だけでなく、ホルモンを分泌する内分泌系の病気が原因となっている場合もあります。

特に甲状腺や副腎などの異常が関係していることがあります。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

甲状腺は、喉仏の下あたりにある蝶のような形をした臓器で、体の新陳代謝を活発にする甲状腺ホルモンを分泌しています。

甲状腺機能亢進症はこの甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、代表的なものにバセドウ病があります。

甲状腺ホルモンが過剰になると全身の代謝が異常に高まり、常に体が活動しているような状態になります。その結果、心拍数が増えて動悸を感じたり、体温が上昇して暑がりになり、汗をかきやすくなったりします。

また、顔のほてりを感じることもあります。その他、体重減少、手の震え、イライラ感、疲れやすさ、眼球突出(バセドウ病の場合)などの症状が現れることがあります。

甲状腺機能低下症

甲状腺機能亢進症とは逆に、甲状腺ホルモンの分泌が低下する病気を甲状腺機能低下症といいます。

代表的なものに橋本病があります。一見、顔のほてりや汗、動悸とは逆の症状(寒がり、汗をかかない、脈が遅くなるなど)が現れることが多いのですが、病状によっては動悸を感じることもあります。

また、甲状腺機能低下症の治療中にホルモン補充量が多すぎると、一時的に亢進症のような症状が出ることがあります。

顔のほてりや多汗といった症状が典型的ではありませんが、動悸がある場合、他の症状(むくみ、体重増加、倦怠感、便秘、気力の低下など)と合わせて甲状腺機能の異常を疑うこともあります。

甲状腺機能異常による主な症状比較

| 症状 | 甲状腺機能亢進症 (例: バセドウ病) | 甲状腺機能低下症 (例: 橋本病) |

|---|---|---|

| 代謝 | 亢進 (高まる) | 低下 (低下する) |

| 体温感覚 | 暑がり | 寒がり |

| 発汗 | 多い | 少ない |

| 脈拍 (心拍数) | 速い (頻脈)、動悸 | 遅い (徐脈) または正常、動悸も |

| 体重 | 減少 | 増加 |

| 精神状態 | イライラ、落ち着きがない | 無気力、眠気、抑うつ |

| 皮膚 | 湿潤 | 乾燥 |

| その他特徴的症状 | 手の震え、眼球突出 | むくみ、便秘、脱毛 |

褐色細胞腫

褐色細胞腫は、副腎(腎臓の上にある小さな臓器)やその周辺の神経組織にできる腫瘍で、カテコールアミンというホルモン(アドレナリンやノルアドレナリンなど)を過剰に分泌します。

カテコールアミンは血圧を上げ、心拍数を増やし、血糖値を上昇させる作用があるため、この腫瘍があると高血圧(特に発作性の変動)、激しい動悸、頭痛、顔面蒼白、大量の発汗などの症状が発作的に現れることがあります。

顔のほてりとして感じることもあります。非常にまれな病気ですが、重篤な状態を引き起こす可能性があるため、発作性の高血圧や上記の症状がみられる場合は専門的な検査が必要です。

その他の内分泌疾患との関連

まれに、下垂体の病気や他のホルモン異常が顔のほてり、汗、動悸に関係することもあります。

例えば、先端巨大症(成長ホルモンの過剰分泌)では発汗が見られることがあります。また、糖尿病の低血糖発作時にも、冷や汗、動悸、手の震えなどが現れることがあります。

血糖コントロールが不安定な方は注意が必要です。

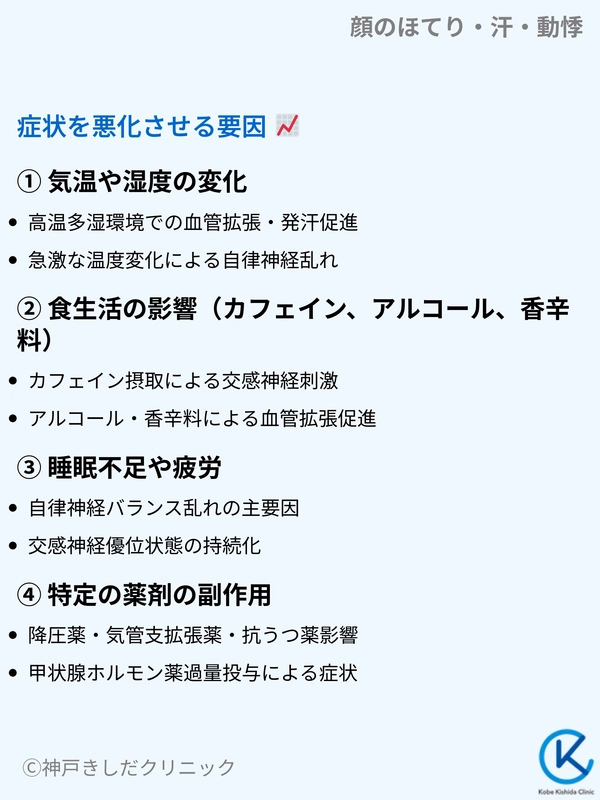

症状を悪化させる要因

顔のほてり、汗、動悸の症状は、体調や環境、生活習慣によって悪化することがあります。どのような要因が影響するのかを知っておきましょう。

気温や湿度の変化

暑い環境や湿度が高い場所では、体温調節のために血管が拡張し、発汗が促されるため、もともとほてりや汗の症状がある人はそれがさらに強く感じられることがあります。

また、寒い場所から急に暖かい部屋に入った時など、急激な温度変化も自律神経のバランスを乱し、症状の引き金になることがあります。

食生活の影響(カフェイン、アルコール、香辛料)

特定の飲食物は、症状を誘発したり悪化させたりする可能性があります。

カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)は交感神経を刺激し、心拍数を増加させ、動悸を引き起こすことがあります。アルコールは一時的に血管を拡張させるため、顔のほてりを招きやすいです。

また、利尿作用による脱水や、分解産物であるアセトアルデヒドの影響で動悸を起こすこともあります。

唐辛子などの香辛料を多く含む食事は発汗中枢を刺激し、汗をかきやすくしたり、ほてりを感じさせたりすることがあります。

症状を悪化させる可能性のある食品・飲料

- コーヒー

- 紅茶・緑茶(玉露などカフェインが多いもの)

- エナジードリンク

- アルコール飲料全般

- 唐辛子、カレーなどの香辛料を多く含む料理

睡眠不足や疲労

睡眠不足や慢性的な疲労は、自律神経のバランスを乱す大きな要因です。

体が十分に休息できていないと、交感神経が優位な状態が続きやすくなり、動悸、ほてり、発汗などの症状が出やすくなります。

また、疲労が蓄積するとストレスに対する抵抗力も低下し、精神的な要因による症状も悪化しやすくなります。

特定の薬剤の副作用

服用している薬の副作用として、顔のほてり、汗、動悸が現れることもあります。

例えば、一部の降圧薬(カルシウム拮抗薬など)、気管支拡張薬、抗うつ薬、ステロイド薬、甲状腺ホルモン薬(量が多すぎる場合)、市販の風邪薬や鼻炎薬に含まれる成分(エフェドリンなど)などが原因となる可能性があります。

新しい薬を飲み始めた後や、薬の量が変わった後に症状が出始めた場合は、処方した医師や薬剤師に相談することが重要です。

自己判断で薬を中止するのは危険ですので、必ず専門家に相談してください。

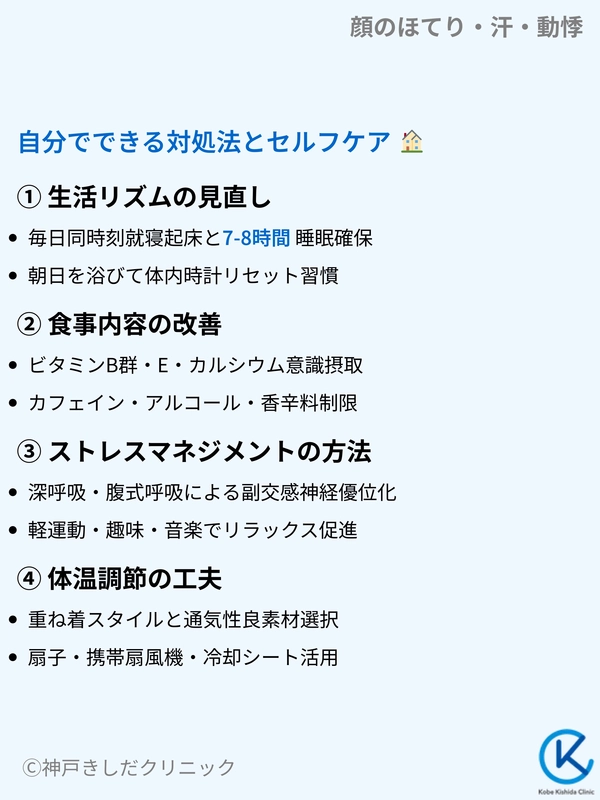

自分でできる対処法とセルフケア

顔のほてり、汗、動悸の症状が軽い場合や、原因が生活習慣やストレスなどにある場合は、セルフケアによって症状が和らぐ可能性があります。日常生活でできる工夫を見ていきましょう。

生活リズムの見直し

規則正しい生活は、自律神経のバランスを整える基本です。毎日なるべく同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保するよう心がけましょう。

寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は、交感神経を刺激して寝つきを悪くすることがあるため控えるのが望ましいです。

朝起きたら太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされやすくなります。

生活リズムの見直しポイント

| 項目 | 心がけること | 避けること |

|---|---|---|

| 睡眠 | 毎日同じ時間に就寝・起床、7-8時間の睡眠確保 | 寝る前のカフェイン摂取、長時間の昼寝、寝る直前のスマホ・PC操作 |

| 食事 | 1日3食バランスよく、なるべく決まった時間に食べる | 夜遅い時間の食事、暴飲暴食、朝食抜き |

| 活動 | 日中に適度な運動、朝日を浴びる | 長時間同じ姿勢、夜更かし |

食事内容の改善

バランスの取れた食事は、体調管理の基本です。特に、自律神経やホルモンバランスを整えるのに役立つとされる栄養素を意識的に摂ることも有効です。

ビタミンB群(豚肉、レバー、豆類、玄米など)は神経機能の維持に、ビタミンE(ナッツ類、アボカド、植物油など)は血行促進やホルモンバランス調整に、カルシウム(乳製品、小魚、大豆製品など)は神経の興奮を抑えるのに役立つと言われています。

また、大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きをすることから、更年期症状の緩和に期待されています。

一方で、前述したカフェイン、アルコール、香辛料の多い食事は、症状を悪化させる可能性があるため、摂りすぎに注意しましょう。

ストレスマネジメントの方法

ストレスは自律神経のバランスを乱し、症状の大きな引き金となります。自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活にうまく取り入れることが大切です。

深呼吸や腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、リラックス効果が期待できます。軽い運動(ウォーキング、ヨガ、ストレッチなど)も、気分転換になり、ストレス軽減に役立ちます。

趣味に没頭する時間を作ったり、信頼できる人と話したりすることも有効です。アロマテラピーや音楽鑑賞など、五感を使ってリラックスできる方法を探すのも良いでしょう。

ストレスマネジメントの具体例

| アプローチ | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 身体的アプローチ | ウォーキング、ヨガ、ストレッチ、軽いジョギング、入浴(ぬるめのお湯) | 気分転換、血行促進、リラックス |

| 精神的アプローチ | 深呼吸、腹式呼吸、瞑想、マインドフルネス、趣味の時間、音楽鑑賞、アロマテラピー | リラックス、集中力向上、気分安定 |

| 対人的アプローチ | 友人や家族との会話、カウンセリング、信頼できる人への相談 | 共感、問題整理、孤独感の軽減 |

体温調節の工夫

顔のほてりや発汗に対しては、体温調節を助ける工夫が役立ちます。暑さを感じた時にすぐに脱ぎ着できるような、重ね着スタイルが便利です。

襟元が開いた服や、通気性・吸湿性の良い素材(綿、麻、シルクなど)を選ぶと良いでしょう。

外出時には扇子や携帯扇風機、冷却シートなどを持ち歩くのも有効です。

汗をかいた後は、こまめに汗を拭き取り、体を冷やしすぎないように注意することも大切です。

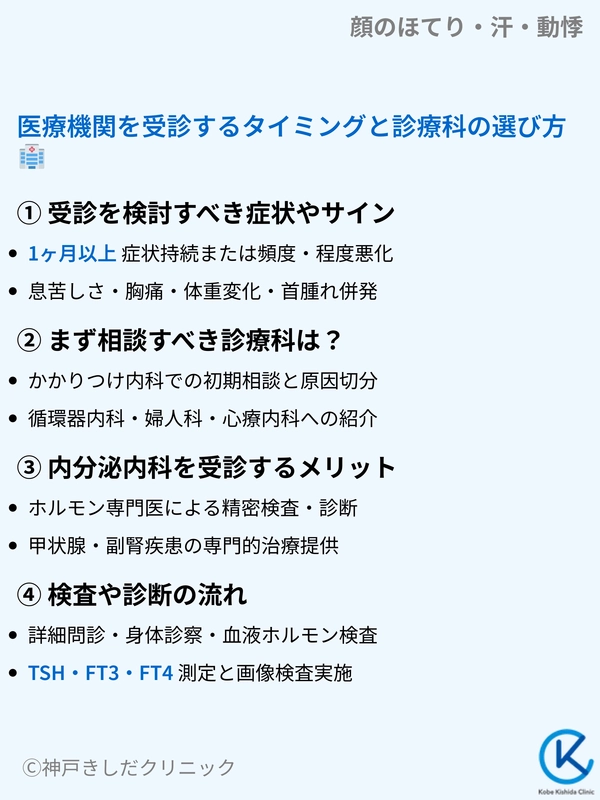

医療機関を受診するタイミングと診療科の選び方

セルフケアを試しても症状が改善しない場合や、症状が日常生活に支障をきたす場合、あるいは他の気になる症状がある場合は、医療機関を受診することを検討しましょう。

受診を検討すべき症状やサイン

顔のほてり、汗、動悸の症状が以下のような状態に当てはまる場合は、一度医師に相談することをお勧めします。

受診を検討すべき症状・サイン

| 症状・状況 | 具体例 |

|---|---|

| 症状が頻繁・持続する場合 | ほぼ毎日症状が出る、一度症状が出ると長時間続く |

| 症状が強い場合 | 動悸で息苦しさや胸の痛みを感じる、ほてりで日常生活や仕事に集中できない、大量の汗で困る |

| 他の症状を伴う場合 | 体重の急激な変化(増減)、手の震え、首の腫れ、眼球突出、強い倦怠感、むくみ、高血圧、激しい頭痛、めまい |

| 生活への支障が大きい場合 | 症状のために外出できない、夜眠れない、仕事や家事が手につかない |

| 症状が急に悪化した場合 | これまでと明らかに症状の程度や頻度が変わった |

| 不安や心配が強い場合 | 症状の原因がわからず、重い病気ではないかと強く心配している |

まず相談すべき診療科は?

どの診療科を受診すればよいか迷う場合、まずはかかりつけの内科医に相談するのが一般的です。

症状や経過を詳しく伝え、全身的な状態を診てもらうことで、適切な診療科への紹介や初期対応が期待できます。

内科

全身の状態を幅広く診察します。

症状の原因が特定できない場合や、どの診療科にかかればよいか分からない場合の最初の窓口として適しています。必要に応じて専門の診療科を紹介します。

循環器内科

動悸が主な症状で、特に胸の痛みや圧迫感、息切れ、めまいなどを伴う場合や、不整脈、狭心症、心不全などが疑われる場合に適しています。

心電図や心エコーなどの検査を行います。

婦人科

40代後半以降の女性で、ほてり、発汗、動悸に加えて、月経不順や他の更年期症状(イライラ、不眠など)がある場合に適しています。

ホルモン検査などを行い、更年期障害の診断と治療(ホルモン補充療法など)を検討します。

心療内科・精神科

ストレスや不安、気分の落ち込みなどが症状の主な原因と考えられる場合、あるいはパニック発作のような症状が見られる場合に適しています。

カウンセリングや薬物療法を行います。

内分泌内科

甲状腺疾患(バセドウ病、橋本病など)や副腎疾患(褐色細胞腫など)が疑われる症状(体重変化、手の震え、首の腫れ、発作的な高血圧・動悸・発汗など)がある場合に専門となります。

ホルモン検査や画像検査などを行います。

各診療科で対応する主な症状・疾患

- 内科: 全般的な初期相談、原因の切り分け

- 循環器内科: 動悸、胸痛、息切れ、不整脈、心疾患

- 婦人科: 更年期症状、月経不順

- 心療内科/精神科: ストレス、不安、うつ、パニック障害

- 内分泌内科: 甲状腺疾患、副腎疾患、その他のホルモン異常

内分泌内科を受診するメリット

顔のほてり、汗、動悸の原因として内分泌系の病気が疑われる場合、内分泌内科を受診することには大きなメリットがあります。

内分泌内科医はホルモンの専門家であり、甲状腺疾患や副腎疾患などの診断と治療に精通しています。

血液検査による詳細なホルモン値の測定や、超音波(エコー)検査、CT/MRIなどの画像検査、必要に応じた負荷試験など、専門的な検査を通じて正確な診断を行います。

診断に基づき、薬物療法(抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン補充薬、降圧薬など)や、場合によっては手術、放射線治療など個々の患者さんに合わせた適切な治療計画を立てます。

また、内分泌疾患は長期的な管理が必要な場合が多いため、定期的なフォローアップを通じてきめ細やかなサポートを受けることができます。

検査や診断の流れ

医療機関を受診すると、まずは問診で症状の詳細(いつから、どんな時に、どのくらいの強さ・頻度で起こるか)、既往歴、家族歴、生活習慣、服用中の薬などについて詳しく聞かれます。

その後、身体診察(血圧測定、脈拍測定、体重測定、聴診、甲状腺の触診など)を行います。

原因を探るために、血液検査が行われることが一般的です。血液検査では、甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)、甲状腺自己抗体、血糖値、電解質、貧血の有無などを調べます。

女性の場合は、必要に応じて女性ホルモン(エストロゲン、FSHなど)を測定することもあります。

動悸が主な症状の場合は心電図検査が行われます。必要に応じて、24時間心電図(ホルター心電図)や心臓超音波検査(心エコー)を追加することもあります。

甲状腺疾患が疑われる場合は、甲状腺超音波検査(エコー検査)で甲状腺の大きさや形、しこりの有無などを確認します。

褐色細胞腫が疑われる場合は、尿中や血中のカテコールアミン濃度測定、腹部CTやMRIなどの画像検査を行います。

これらの検査結果を総合的に判断し、診断を確定します。原因に応じて、それぞれの専門診療科での治療が開始されます。

内分泌内科で行われる主な検査例

| 検査の種類 | 目的 | 対象疾患例 |

|---|---|---|

| 血液検査(ホルモン) | 甲状腺ホルモン、副腎ホルモン、下垂体ホルモンなどの測定 | 甲状腺機能亢進症/低下症、褐色細胞腫、下垂体疾患 |

| 血液検査(一般) | 血糖値、電解質、貧血、肝機能、腎機能などの確認 | 糖尿病、他の全身性疾患の合併確認 |

| 甲状腺超音波検査 | 甲状腺の大きさ、形状、腫瘍の有無、血流状態の評価 | バセドウ病、橋本病、甲状腺腫瘍 |

| 画像検査 (CT/MRI) | 副腎、下垂体などの形態異常や腫瘍の有無を確認 | 褐色細胞腫、クッシング症候群、下垂体腺腫 |

| 負荷試験 | 特定のホルモンの分泌反応を見て、機能異常を詳しく調べる | 下垂体機能低下症、先端巨大症など |

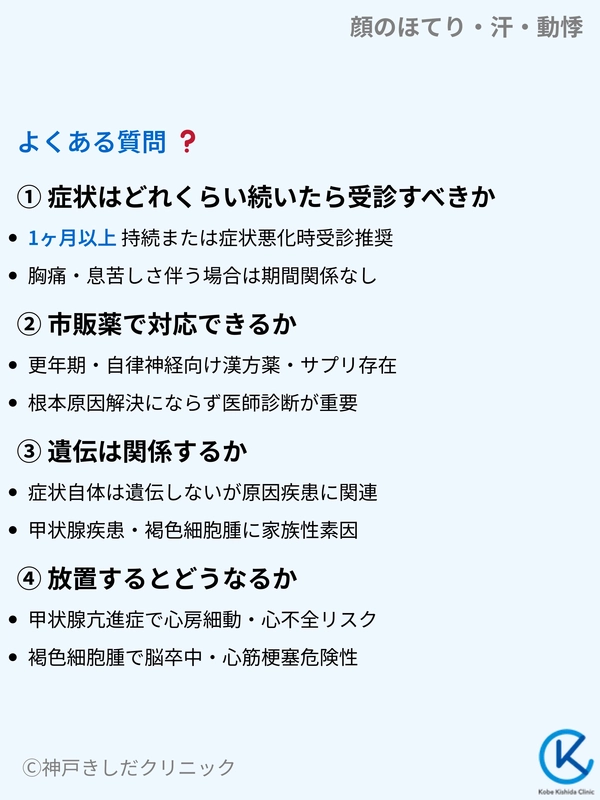

よくある質問

顔のほてり、汗、動悸に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q症状はどれくらい続いたら受診すべきですか?

- A

明確な期間の基準はありませんが、症状が1ヶ月以上続く場合や、頻度が増えたり程度が強くなったりする場合、日常生活に支障が出ている場合は、一度医療機関を受診することをお勧めします。

また、期間に関わらず、胸の痛みや息苦しさ、意識が遠のく感じなど、他の危険な兆候を伴う場合は速やかに受診してください。原因を特定し、適切な対応を早期に開始することが大切です。

- Q市販薬で対応できますか?

- A

顔のほてり、汗、動悸の症状を緩和する目的で、市販薬が使われることもあります。例えば、更年期症状に対しては、漢方薬やサプリメントなどが販売されています。自律神経の乱れに対して、鎮静作用のある生薬を含む薬もあります。

しかし、これらの市販薬は一時的な症状緩和には役立つかもしれませんが、根本的な原因解決にはなりません。

特に、背景に甲状腺疾患などの内分泌系の病気が隠れている場合、市販薬で様子を見ている間に病状が進行してしまう可能性もあります。

自己判断で市販薬を長期に使用するのではなく、症状が続く場合は医師の診察を受けることが重要です。

- Q遺伝は関係しますか?

- A

顔のほてり、汗、動悸の症状そのものが直接遺伝するわけではありませんが、原因となる病気の中には遺伝的な要因が関与するものがあります。

例えば、バセドウ病や橋本病といった自己免疫性の甲状腺疾患は、家族内で発症しやすい傾向があることが知られています。

また、褐色細胞腫の一部にも遺伝性のものが存在します。

家族に同様の症状を持つ人や、関連する病気(特に甲状腺疾患など)の人がいる場合は、問診の際に医師に伝えると診断の参考になります。

- Q放置するとどうなりますか?

- A

症状の原因によって放置した場合の影響は異なります。更年期障害や軽度の自律神経失調症であれば、時間とともに症状が軽快することもありますが、QOL(生活の質)が低下した状態が続く可能性があります。

しかし、甲状腺機能亢進症を放置すると心臓に負担がかかり、不整脈(心房細動など)や心不全を引き起こすリスクが高まります。

また、甲状腺クリーゼと呼ばれる生命に関わる危険な状態に陥る可能性もゼロではありません。

甲状腺機能低下症を放置すると、活動性の低下、脂質異常症、動脈硬化などが進行する可能性があります。

褐色細胞腫を放置すると、重度の高血圧発作により脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす危険性があります。

症状の原因を特定し、必要であれば適切な治療を受けることが将来的な健康リスクを避けるために重要です。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、顔のほてりや発汗、動悸の原因となるホルモンバランスの異常に関する専門的な診察を行っております。

これらの症状は、甲状腺機能亢進症や褐色細胞腫、カルチノイド症候群、あるいは性ホルモンの変動など、内分泌系の異常が背景にある可能性があります。

繰り返す顔のほてりや発汗、動悸にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 甲状腺機能検査(TSH・FT3・FT4)

- カテコールアミン測定

- 性ホルモン検査(エストロゲン・テストステロンなど)

- 心電図検査

- 自律神経機能検査

- セロトニン・ヒスタミン関連検査

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽