健康診断などで「血糖値が高め」と指摘されたものの、まだ糖尿病とは診断されていない。あるいは、特に症状はないけれど、なんとなく血糖値のことが気になっている。

そのような方々に向けて、この記事では糖尿病ではないのに血糖値が高くなる原因や、それにどう対処すればよいのか、そしてどのような場合に専門医への相談を考えるべきかについて解説します。

血糖値が高い状態は、体のエネルギーバランスが崩れているサインかもしれません。原因を正しく理解し、適切な対応をとることが、将来の健康を守るために大切です。

「糖尿病ではないのに血糖値が高い」この状態は単なる食生活の乱れだけでなく、クッシング症候群や先端巨大症などのホルモン異常が隠れている可能性もあります。

知らないうちに糖尿病へと進行しさまざまな合併症を引き起こすリスクがあるため、血糖値の高さにお悩みの方は、神戸きしだクリニックの内分泌内科にお早めにご相談ください。詳しくはこちら

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

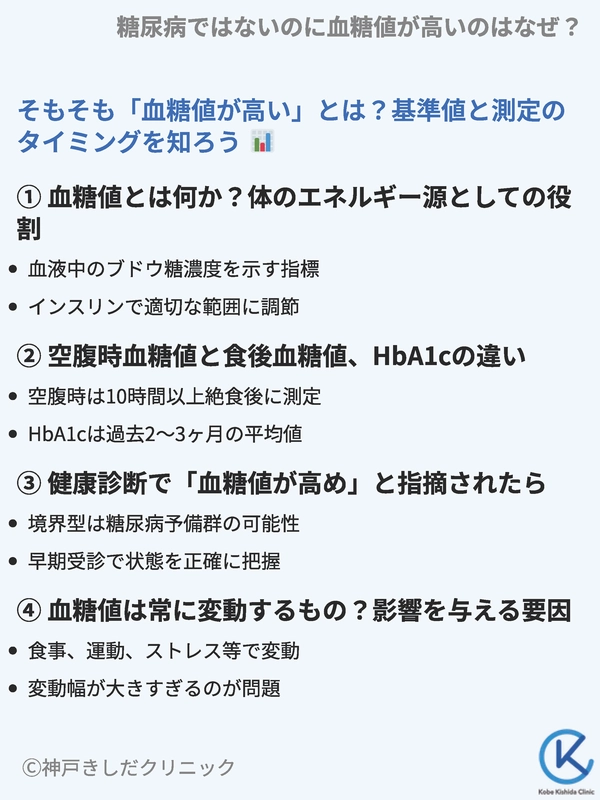

そもそも「血糖値が高い」とは?基準値と測定のタイミングを知ろう

まずは血糖値の基本的な知識として、どのような状態を「高い」とするのか、その基準値や測定するタイミングによる違いについて解説します。

ご自身の血糖値の状態を正しく把握するための第一歩として、基本を押さえておきましょう。

血糖値とは何か?体のエネルギー源としての役割

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことを指します。

ブドウ糖は、私たちが食事から摂取した炭水化物などが消化・分解されて作られ、脳や筋肉、各臓器が活動するための主要なエネルギー源として利用されます。

車にとってのガソリンのようなもの、と言えるかもしれません。

通常、食事をすると血糖値は上昇しますが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きによって、ブドウ糖は細胞に取り込まれてエネルギーとして使われたり、肝臓や筋肉に貯蔵されたりして、血糖値は適切な範囲に調節されます。

しかし、何らかの原因でこの調節機能がうまく働かなくなると、血糖値が必要以上に高くなってしまうことがあります。

空腹時血糖値と食後血糖値、HbA1cの違い

血糖値を評価する際には、測定するタイミングや指標によっていくつかの種類があります。代表的なものとして、空腹時血糖値、食後血糖値、そしてHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が挙げられます。

空腹時血糖値は、通常、10時間以上食事をとらずに測定した血糖値で、基礎的な血糖の状態を示します。

一方、食後血糖値は、食事をとった後に血糖値がどのくらい上昇するかを見る指標で、食事開始から1時間後や2時間後に測定することが一般的です。インスリンの分泌や効き具合(感受性)を反映します。

HbA1cは、過去2~3ヶ月間の平均的な血糖コントロール状態を示す指標です。

赤血球中のヘモグロビンにブドウ糖が結合したものの割合を測定しており、直前の食事などの影響を受けにくいため、長期的な血糖管理の評価に用いられます。

血糖値の主な指標と基準値

| 指標の種類 | 測定タイミング | 正常型 (mg/dL) | 境界型 (mg/dL) | 糖尿病型 (mg/dL) |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 10時間以上の絶食後 | 110未満 | 110以上126未満 | 126以上 |

| 75gOGTT 2時間値 | ブドウ糖負荷試験後2時間 | 140未満 | 140以上200未満 | 200以上 |

| 随時血糖値 | 食事と無関係 | – | – | 200以上 |

| HbA1c (NGSP値) | – | 5.6%未満 | 5.6%以上6.5%未満 | 6.5%以上 |

注: 診断は血糖値とHbA1c、症状などを総合的に判断します。境界型は糖尿病予備群とも呼ばれます。

健康診断で「血糖値が高め」と指摘されたら

健康診断の結果、「血糖値が高め」あるいは「境界型」「要精密検査」といった判定が出た場合、それは決して無視できないサインです。

たとえ自覚症状がなくても、血糖値の異常は体の内部で静かに進行している可能性があります。

まずは、指摘された内容を正確に理解することが大切です。どの指標(空腹時血糖値、HbA1cなど)が、どの程度基準値を超えていたのかを確認しましょう。

そして、結果を持参の上、医療機関を受診することを検討してください。

再検査や、より詳しい検査(例えば、経口ブドウ糖負荷試験など)によって、ご自身の状態を正確に把握することが、適切な次のステップにつながります。放置せず、早めに対応することが重要です。

血糖値は常に変動するもの?影響を与える要因

血糖値は、食事の内容や量、時間だけでなく、運動、ストレス、睡眠、体調、服用している薬など、様々な要因によって常に変動しています。

例えば、激しい運動の後には一時的に血糖値が下がることがありますし、強いストレスを感じたり、風邪などで体調を崩したりすると、インスリンの働きを妨げるホルモン(コルチゾールやアドレナリンなど)の影響で血糖値が上昇することがあります。

このように、血糖値はある程度の範囲内で変動するのが自然ですが、その変動幅が大きすぎたり、高い状態が長く続いたりすることが問題となります。

日々の生活習慣や体調管理が、血糖値の安定にいかに重要であるかがわかります。

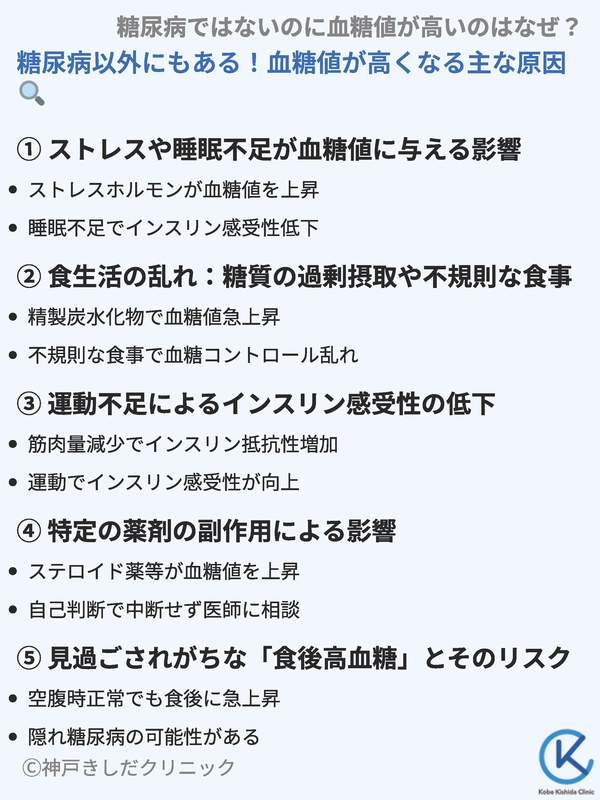

糖尿病以外にもある!血糖値が高くなる主な原因

血糖値が上昇する原因は糖尿病だけではありません。ここでは、糖尿病以外の要因で血糖値が高くなる可能性のある、さまざまな原因について詳しく見ていきます。

ご自身の生活習慣や体調と照らし合わせながら、考えられる原因を探ってみましょう。

ストレスや睡眠不足が血糖値に与える影響

現代社会において、多くの人がストレスや睡眠不足といった問題を抱えています。これらは単に心身の不調を引き起こすだけでなく、血糖コントロールにも悪影響を及ぼすことが知られています。

強いストレスを感じると、体はそれに対抗するためにコルチゾールやアドレナリンといった「ストレスホルモン」を分泌します。

これらのホルモンには、肝臓での糖の産生を促進したり、インスリンの効きを悪くしたりする作用があるため、結果的に血糖値が上昇しやすくなります。

また、睡眠不足も同様に問題です。睡眠時間が不足すると、食欲を増進させるホルモン(グレリン)が増加し、食欲を抑制するホルモン(レプチン)が減少するため、食べ過ぎにつながりやすくなります。

さらに、インスリン感受性の低下も引き起こし、血糖値が上がりやすい状態を招きます。慢性的なストレスや睡眠不足は、高血糖のリスクを高める要因となるのです。

食生活の乱れ:糖質の過剰摂取や不規則な食事

食生活は、血糖値に最も直接的な影響を与える要因の一つです。特に、糖質の過剰摂取は血糖値を急上昇させる大きな原因となります。

甘いお菓子やジュース類、精製された炭水化物(白米、白いパン、麺類など)を多く摂る食習慣は、食後の血糖値を急激に上げ、インスリンを分泌する膵臓に負担をかけます。

また、食事の時間が不規則だったり、朝食を抜いたり、夜遅くに食事をとったりする習慣も血糖コントロールを乱す原因となります。

食事を抜くと、次の食事で血糖値が急上昇しやすくなることがあります(セカンドミール効果の逆)。さらに、夜遅い食事は、就寝中の血糖値を高い状態に保ちやすくしてしまいます。

血糖値を上げやすい食品・飲料の例

| カテゴリー | 具体例 |

|---|---|

| 糖分の多い飲料 | ジュース、加糖コーヒー・紅茶、スポーツドリンク、エナジードリンク |

| 菓子類・甘味類 | ケーキ、クッキー、チョコレート、アイスクリーム、和菓子 |

| 精製された炭水化物 | 白米、白いパン、うどん、パスタ、ラーメン |

| 果物の過剰摂取 | 特に糖度の高い果物(バナナ、ぶどう、マンゴーなど)の食べ過ぎ |

| 加工食品 | スナック菓子、インスタント食品、レトルト食品(隠れた糖分に注意) |

運動不足によるインスリン感受性の低下

運動は、血糖コントロールにおいて非常に重要な役割を果たします。

運動を行うと、筋肉細胞がブドウ糖をエネルギーとして積極的に利用するようになり、インスリンの助けがなくても血糖を取り込みやすくなります。これにより、血糖値が下がる効果が期待できます。

さらに、定期的な運動は「インスリン感受性」を高める効果があります。インスリン感受性が高いとは、少ないインスリンでも効率よく血糖値を下げられる状態を意味します。

逆に、運動不足の状態が続くと、筋肉量が減少し、インスリン感受性が低下しやすくなります。

その結果、インスリンが分泌されてもうまく血糖を細胞に取り込めず、血糖値が下がりにくい状態(インスリン抵抗性)になり、高血糖を招きやすくなるのです。

デスクワーク中心の生活や、日常的に体を動かす機会が少ない方は注意が必要です。

特定の薬剤の副作用による影響

服用しているお薬が原因で血糖値が高くなることもあります。特定の薬剤には、副作用として血糖値を上昇させる作用を持つものがあるためです。

例えば、ステロイド薬(副腎皮質ホルモン)は、炎症を抑える強力な効果がありますが、一方で肝臓での糖新生を促進し、インスリン抵抗性を引き起こすため、血糖値を上げやすい代表的な薬剤です。

その他にも、一部の降圧薬(利尿薬やβ遮断薬)、免疫抑制薬、経口避妊薬、特定の精神疾患治療薬なども血糖値に影響を与える可能性があります。

もし、何らかの治療で薬を服用中に血糖値が高くなった場合は、自己判断で薬をやめたりせず、必ず処方した医師に相談することが重要です。

医師は、治療上の必要性と血糖値への影響を考慮し、薬剤の変更や調整、あるいは血糖値を下げるための対策を検討します。

血糖値上昇の副作用がある主な薬剤

- ステロイド(副腎皮質ホルモン)

- 一部の利尿薬(サイアザイド系など)

- 一部のβ遮断薬

- 免疫抑制薬(タクロリムス、シクロスポリンなど)

- 一部の抗精神病薬

- ニコチン酸

- インターフェロン

見過ごされがちな「食後高血糖」とそのリスク

空腹時の血糖値は正常でも、食後に血糖値が急上昇する「食後高血糖」は、見過ごされやすい状態です。

通常の健康診断では空腹時血糖値しか測定しないことも多く、気づかれにくいのが特徴です。ここでは、その特徴や潜在的なリスクについて解説します。

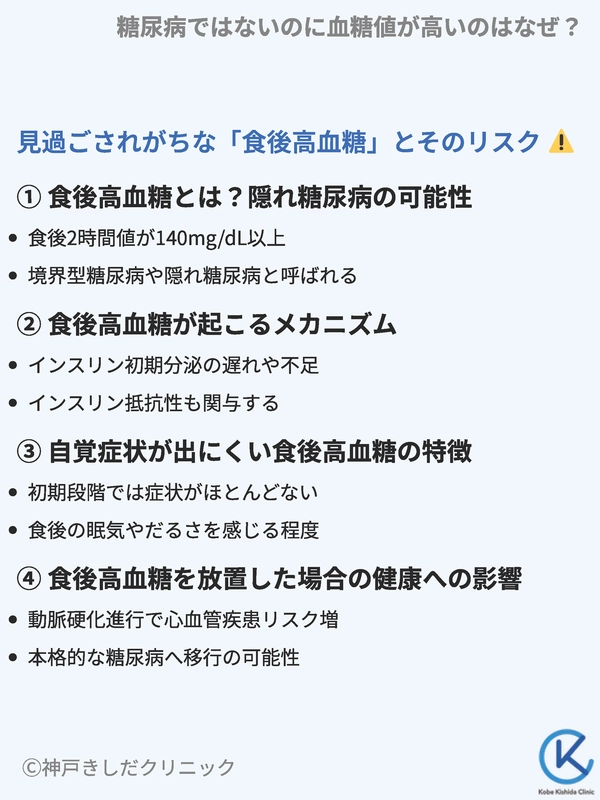

食後高血糖とは?隠れ糖尿病の可能性

食後高血糖とは、文字通り、食事をとった後に血糖値が異常に高くなる状態を指します。具体的には、食後2時間経過した時点での血糖値が140mg/dL以上になる場合などが該当します。

空腹時の血糖値やHbA1cが正常範囲内であっても、食後高血糖が見られるケースがあり、これは「隠れ糖尿病」や「耐糖能異常(境界型糖尿病)」とも呼ばれます。

この状態は、インスリンの初期分泌(食事をとった直後に素早く分泌されるインスリン)が遅れていたり、量が不足していたり、あるいはインスリンの効きが悪くなっている(インスリン抵抗性)ことなどが原因で起こります。

糖尿病の一歩手前の段階とも言え、放置すると本格的な糖尿病に移行するリスクが高いと考えられています。

食後高血糖が起こるメカニズム

健康な人では、食事によって血糖値が上昇し始めると、膵臓から速やかにインスリンが分泌され、血糖値の上昇は緩やかに抑えられ、食後2時間程度でほぼ食前のレベルに戻ります。

しかし、食後高血糖が起こる人では、この最初のインスリン分泌(初期分泌)が十分でなかったり、タイミングが遅れたりします。

そのため、食後の血糖値の急上昇を抑えることができず、高い状態が長く続いてしまいます。

また、インスリン抵抗性がある場合も、分泌されたインスリンがうまく作用せず、血糖値が下がりにくくなります。これらの要因が複合的に関与していることも少なくありません。

自覚症状が出にくい食後高血糖の特徴

食後高血糖の厄介な点は、初期の段階ではほとんど自覚症状がないことです。空腹時血糖値は正常範囲内であることが多いため、通常の健康診断では見逃されがちです。

しかし、食後に一時的に血糖値が急上昇し、その後急降下することで、食後の強い眠気やだるさ、集中力の低下などを感じる人もいます。

これらの症状は、単なる食後の眠気として片付けられてしまうことも多く、食後高血糖が原因であるとは気づきにくいのです。

症状がないからといって安心せず、食後の体調変化に注意を払うことが大切かもしれません。

食後高血糖を放置した場合の健康への影響

食後高血糖は、たとえ一時的なものであっても、血管の内側の壁にダメージを与え、動脈硬化を進行させる要因となります。

血糖値の急上昇と急降下(血糖値スパイク)は、血管にとって大きな負担となるのです。

動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる重大な血管イベントのリスクが高まります。

また、食後高血糖の状態が続くと、膵臓のインスリン分泌能力が徐々に低下し、最終的には本格的な糖尿病へと移行する可能性が高くなります。

さらに、認知機能の低下や、がんのリスク上昇との関連も指摘されています。症状がないからと放置せず、早期に発見し対策をとることが、将来の健康を守る上で極めて重要です。

食後高血糖と関連する可能性のある健康問題

| 健康問題の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 心血管疾患リスク | 動脈硬化の促進、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、末梢動脈疾患のリスク上昇 |

| 糖尿病への移行 | 膵臓のβ細胞疲弊によるインスリン分泌能力低下、本格的な糖尿病への進行 |

| 認知機能への影響 | 認知機能低下、認知症リスクの上昇との関連 |

| がんリスク | 特定のがん(膵臓がん、大腸がんなど)のリスク上昇との関連が示唆 |

| その他の影響 | 酸化ストレスの増大、微小血管障害(網膜症、腎症、神経障害)の初期変化 |

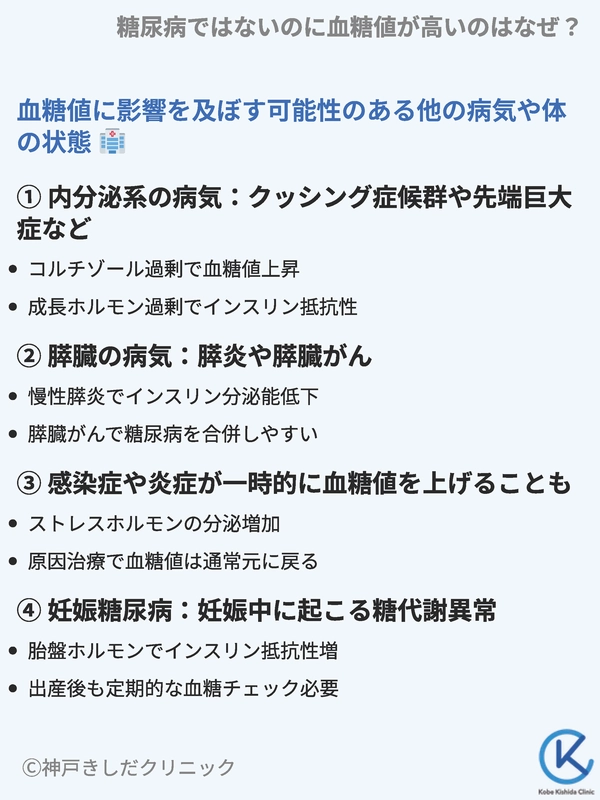

血糖値に影響を及ぼす可能性のある他の病気や体の状態

高血糖の背景には、糖尿病以外の病気や特定の体の状態が隠れていることがあります。特に内分泌(ホルモン)系の病気は、血糖調節に深く関わっているため注意が必要です。

ここでは、血糖コントロールに影響を与える可能性のある内分泌系の疾患などを紹介します。

内分泌系の病気:クッシング症候群や先端巨大症など

私たちの体には、様々なホルモンを分泌する「内分泌腺」と呼ばれる器官があります。

これらのホルモンは、体の恒常性を保つために重要な役割を担っていますが、そのバランスが崩れると血糖値にも影響が出ることがあります。

例えば、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される「クッシング症候群」では、コルチゾールの作用によって血糖値が上昇します。

コルチゾールはストレスホルモンとしても知られ、血糖を上げる働きがあるためです。

また、脳下垂体から成長ホルモンが過剰に分泌される「先端巨大症(アクロメガリー)」でも、成長ホルモンがインスリンの働きを妨げるため、高血糖や糖尿病を発症しやすくなります。

他にも、甲状腺ホルモンが過剰になる甲状腺機能亢進症や、副腎髄質からカテコールアミンが過剰に分泌される褐色細胞腫なども、血糖値を上昇させる可能性があります。

これらの病気では、高血糖以外にも特徴的な症状(満月様顔貌、手足の肥大、動悸、高血圧など)が見られることが多いため、疑われる場合は内分泌専門医による詳しい検査が必要です。

血糖値に影響を与える主な内分泌疾患

| 疾患名 | 過剰/不足となるホルモン | 血糖値への主な影響 |

|---|---|---|

| クッシング症候群 | コルチゾール(過剰) | 血糖上昇(インスリン抵抗性、糖新生亢進) |

| 先端巨大症 | 成長ホルモン(過剰) | 血糖上昇(インスリン抵抗性) |

| 甲状腺機能亢進症 | 甲状腺ホルモン(過剰) | 食後血糖上昇、耐糖能異常(吸収促進、インスリン分解促進) |

| 褐色細胞腫 | カテコールアミン(過剰) | 血糖上昇(糖新生・グリコーゲン分解亢進、インスリン分泌抑制) |

| グルカゴノーマ | グルカゴン(過剰) | 血糖上昇(糖新生・グリコーゲン分解亢進) |

| 原発性アルドステロン症 | アルドステロン(過剰) | 低カリウム血症によるインスリン分泌低下で血糖上昇の可能性 |

膵臓の病気:膵炎や膵臓がん

膵臓は、インスリンやグルカゴンといった血糖調節に重要なホルモンを分泌する内分泌機能と、消化酵素を分泌する外分泌機能の両方を持つ重要な臓器です。

そのため、膵臓自体の病気も血糖値に影響を与えることがあります。

慢性膵炎が進行すると、膵臓の組織が破壊され、インスリンを分泌するβ細胞もダメージを受けるため、インスリン分泌能力が低下し、糖尿病(膵性糖尿病)を発症することがあります。

急性膵炎でも、炎症によって一時的にインスリン分泌が抑制され、血糖値が上昇することがあります。

また、膵臓がんも、がん細胞が膵臓の組織を破壊したり、インスリン分泌を妨げたりすることで、糖尿病を合併することが少なくありません。

特に、急に糖尿病を発症したり、糖尿病のコントロールが急に悪化したりした場合には、膵臓がんの可能性も念頭に置く必要があります。

感染症や炎症が一時的に血糖値を上げることも

重い感染症(肺炎、敗血症など)や、大きな怪我、手術といった強い身体的ストレスがかかった場合にも、血糖値は一時的に上昇することがあります。「ストレス高血糖」と呼ばれる状態です。

これは、体がストレスに対抗するために、前述したコルチゾールやアドレナリン、グルカゴンといった血糖値を上げるホルモンを多く分泌するためです。

また、炎症反応を引き起こすサイトカインなどもインスリンの働きを妨げる作用を持ちます。

通常、原因となっている感染症や炎症が治まれば血糖値も元に戻ることが多いですが、もともと糖尿病の素因がある人では、これをきっかけに糖尿病が顕在化することもあります。

妊娠糖尿病:妊娠中に起こる糖代謝異常

妊娠中は、胎盤から分泌されるホルモン(ヒト胎盤ラクトーゲンなど)の影響で、インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性が高まる)傾向があります。

通常は、これに対応するために膵臓からのインスリン分泌が増加し、血糖値は正常に保たれます。

しかし、もともとインスリン分泌能力が十分でなかったり、インスリン抵抗性が強すぎたりすると、妊娠中の血糖値の上昇に対応しきれず、「妊娠糖尿病」を発症することがあります。

これは、妊娠中にはじめて発見または発症した、糖尿病に至っていない糖代謝異常です。

多くの場合、出産後に血糖値は正常に戻りますが、妊娠糖尿病を経験した女性は、将来的に本格的な糖尿病を発症するリスクが高いことがわかっています。

そのため、出産後も定期的な血糖チェックが重要となります。

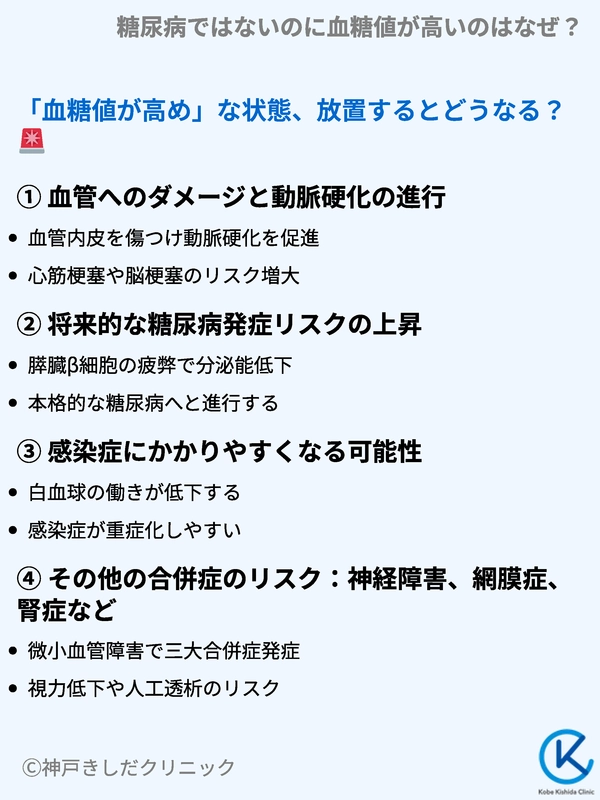

「血糖値が高め」な状態、放置するとどうなる?

一時的な高血糖や、糖尿病には至らないまでも血糖値が高めの状態が続くことには、様々な健康リスクが伴います。

自覚症状がないからといって放置していると、気づかないうちに体の中で問題が進行してしまう可能性があります。

血管へのダメージと動脈硬化の進行

高血糖状態が続くと、血液中の過剰なブドウ糖が血管の内側の壁(血管内皮)を傷つけます。

この傷が修復される過程で、血管の壁は厚く、硬くなり、弾力性を失っていきます。これが「動脈硬化」です。特に、食後の血糖値が急上昇する「食後高血糖」は、血管へのダメージが大きいと考えられています。

動脈硬化は、全身の血管で起こる可能性がありますが、特に心臓に血液を送る冠動脈、脳に血液を送る頸動脈や脳動脈、足に血液を送る末梢動脈などで進行すると、深刻な問題を引き起こします。

血管が狭くなったり詰まったりすることで、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などのリスクが著しく高まります。血糖値が高めな段階から、すでに動脈硬化は始まっている可能性があるのです。

将来的な糖尿病発症リスクの上昇

血糖値が高め、いわゆる「境界型」や「糖尿病予備群」と呼ばれる状態は、本格的な2型糖尿病への移行リスクが非常に高い状態です。

この段階では、インスリンの分泌量が減り始めていたり、インスリンの効きが悪くなっていたり(インスリン抵抗性)することが多く、膵臓は血糖値を正常範囲に保とうと、より多くのインスリンを分泌しようと頑張っています。

しかし、この状態が長く続くと、膵臓のインスリンを分泌する細胞(β細胞)が疲弊し、徐々にインスリン分泌能力が低下していきます。

そして、ついに血糖値をコントロールできなくなり、本格的な糖尿病へと進行してしまうのです。

境界型の段階で適切な対策(生活習慣の改善など)を行えば、糖尿病への進行を遅らせたり、防いだりすることも可能です。放置することは、その機会を逃すことにつながります。

感染症にかかりやすくなる可能性

高血糖の状態は、体の免疫機能にも影響を与えます。特に、白血球(好中球など)の働きが低下することが知られています。

白血球は、体内に侵入してきた細菌やウイルスと戦う重要な役割を担っていますが、高血糖環境下では、その遊走能力(感染部位へ移動する能力)や貪食能力(病原体を飲み込む能力)、殺菌能力が低下してしまいます。

そのため、血糖値が高い状態が続くと、様々な感染症にかかりやすくなり、また、一度かかると治りにくくなる傾向があります。

例えば、肺炎、尿路感染症、皮膚感染症、歯周病などが重症化しやすくなることが知られています。風邪をひきやすくなった、傷が治りにくい、といった変化も、高血糖のサインである可能性があります。

その他の合併症のリスク:神経障害、網膜症、腎症など

高血糖状態が長期にわたると、糖尿病の三大合併症と呼ばれる「神経障害」「網膜症」「腎症」のリスクも高まります。これらは主に細い血管(微小血管)がダメージを受けることで起こります。

神経障害では、手足のしびれや痛み、感覚の鈍化、立ちくらみ、消化不良、排尿障害など、様々な症状が現れます。

網膜症は、目の網膜の血管が障害されることで起こり、進行すると視力低下や失明に至る可能性があります。

腎症は、腎臓のフィルター機能を持つ糸球体の血管が障害され、老廃物をうまく排泄できなくなる病気で、進行すると人工透析が必要になることもあります。

これらの合併症は、糖尿病発症前の境界型(前糖尿病)の段階でも軽微な変化が生じ始める可能性がありますが、本格的な発症リスクは血糖値の上昇と罹病期間に比例して高まります。

高血糖が長期化した場合の主な合併症

| 合併症の種類 | 主な症状・影響 |

|---|---|

| 大血管障害 | |

| 冠動脈疾患 | 心筋梗塞、狭心症 |

| 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血 |

| 末梢動脈疾患 | 足の冷感・しびれ、間欠性跛行(歩くと足が痛む)、足潰瘍・壊疽 |

| 微小血管障害 | |

| 糖尿病網膜症 | 視力低下、かすみ目、飛蚊症、失明のリスク |

| 糖尿病腎症 | むくみ、たんぱく尿、腎機能低下、進行すると人工透析 |

| 糖尿病神経障害 | 手足のしびれ・痛み、感覚鈍麻、立ちくらみ、胃腸障害、排尿障害、ED |

| その他 | |

| 感染症リスク増大 | 肺炎、尿路感染症、皮膚感染症、歯周病などにかかりやすく、治りにくい |

| 認知症リスク増大 | アルツハイマー型認知症、血管性認知症のリスク上昇 |

| 足病変 | 潰瘍、壊疽、切断のリスク |

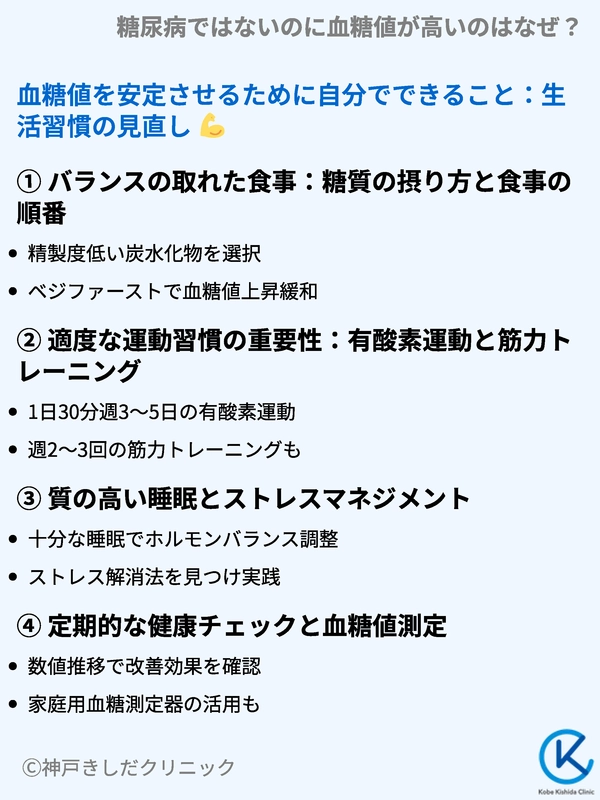

血糖値を安定させるために自分でできること:生活習慣の見直し

血糖値のコントロールには、日々の生活習慣が大きく関わっています。

糖尿病と診断されていなくても、血糖値が高めの方は、生活習慣を見直すことで血糖値を安定させ、将来の糖尿病発症や合併症のリスクを減らすことが期待できます。

ここでは、食事や運動など、自分で取り組める血糖値安定のための具体的な方法を紹介します。

バランスの取れた食事:糖質の摂り方と食事の順番

食事は血糖値に直接影響するため、最も重要なポイントの一つです。

まず、糖質の「量」と「質」を見直しましょう。ご飯、パン、麺類などの主食や、甘いお菓子、ジュースなどに含まれる糖質の摂りすぎは、食後血糖値の急上昇を招きます。

ただし、糖質は重要なエネルギー源でもあるため、極端に制限するのではなく、適量を心がけることが大切です。

玄米や全粒粉パン、そばなど、食物繊維が豊富な未精製の炭水化物を選ぶと、血糖値の上昇が緩やかになります。

食べる「順番」も工夫できます。「ベジタブルファースト」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、食事の最初に野菜やきのこ類、海藻類など、食物繊維が豊富なものから食べ始めると、糖の吸収が穏やかになり、食後血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

次に、肉や魚、大豆製品などのタンパク質や脂質のおかずを食べ、最後にご飯などの炭水化物を食べる、という順番が推奨されます。

よく噛んでゆっくり食べることも、血糖値の急上昇を防ぐのに役立ちます。

血糖コントロールのための食事のポイント

| 食事の要素 | 具体的なポイント |

|---|---|

| 糖質の管理 | 適量を守る(過剰摂取を避ける)、精製度の低い炭水化物(玄米、全粒粉など)を選ぶ |

| 食べる順番 | 野菜・きのこ・海藻類 → 肉・魚・大豆製品 → ご飯・パン・麺類 の順で食べる |

| 食物繊維 | 野菜、きのこ、海藻、豆類などを積極的に摂取する |

| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品などを毎食適量摂る(筋肉維持、満腹感持続) |

| 脂質 | 良質な脂質(青魚、ナッツ、オリーブオイルなど)を選び、摂りすぎに注意する |

| 間食 | 甘い菓子や飲料は控えめに。ナッツ、ヨーグルト、果物(少量)などを選ぶ |

| 食事時間 | 1日3食規則正しく食べる。朝食を抜かない。夜遅い時間の食事は避ける |

| 食べ方 | よく噛んでゆっくり食べる |

適度な運動習慣の重要性:有酸素運動と筋力トレーニング

運動は、食事と並んで血糖コントロールに欠かせない要素です。運動には、血糖値を直接下げる効果と、長期的にインスリンの効きを良くする(インスリン感受性を改善する)効果があります。

特に効果的なのが「有酸素運動」です。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、比較的軽い負荷で長時間続けられる運動は、脂肪燃焼効果も高く、血糖コントロールだけでなく、肥満解消や心肺機能の向上にもつながります。

まずは1日30分程度、週に3~5日を目安に始めてみましょう。食後30分~1時間後に行うと、食後血糖値の上昇を抑えるのに特に効果的です。

また、「筋力トレーニング」(レジスタンス運動)も重要です。筋肉は体の中で最も多くのブドウ糖を消費する組織であり、筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、インスリン感受性も改善します。

スクワットや腕立て伏せ、ダンベル体操などを、週に2~3回程度、有酸素運動と組み合わせて行うのが理想的です。無理のない範囲で、継続することが何よりも大切です。

血糖値改善に役立つ運動の種類

- 有酸素運動: ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳、アクアビクス、社交ダンス

- 筋力トレーニング: スクワット、腕立て伏せ、腹筋、ダンベル体操、チューブトレーニング

質の高い睡眠とストレスマネジメント

見過ごされがちですが、睡眠とストレスも血糖値に影響を与えます。十分な睡眠時間を確保し、質の高い睡眠をとることは、ホルモンバランスを整え、インスリン感受性を保つために重要です。

寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用を避け、リラックスできる環境を整えましょう。

また、日常生活でストレスを溜め込まないようにすることも大切です。ストレスは血糖値を上げるホルモンの分泌を促します。

自分に合ったストレス解消法を見つけ、実践することが血糖コントロールにもつながります。

趣味の時間を持つ、軽い運動をする、友人や家族と話す、深呼吸や瞑想を取り入れるなど、心身をリラックスさせる時間を作りましょう。

定期的な健康チェックと血糖値測定

生活習慣の改善に取り組むとともに、定期的に健康診断を受け、ご自身の血糖値やHbA1cの推移を確認することも大切です。

数値の変化を見ることで、生活習慣改善の効果を確認でき、モチベーションの維持にもつながります。

また、血糖値が高めと指摘されている方や、食後高血糖が気になる方は、家庭用の血糖測定器を使用して、食前・食後の血糖値を自分で測定してみることも、状態把握に役立ちます。

ただし、自己測定の結果だけで判断せず、必ず医師に相談するようにしてください。

定期的なチェックを通じて、ご自身の体の状態を把握し、必要に応じて生活習慣をさらに調整していくことが、健康維持の鍵となります。

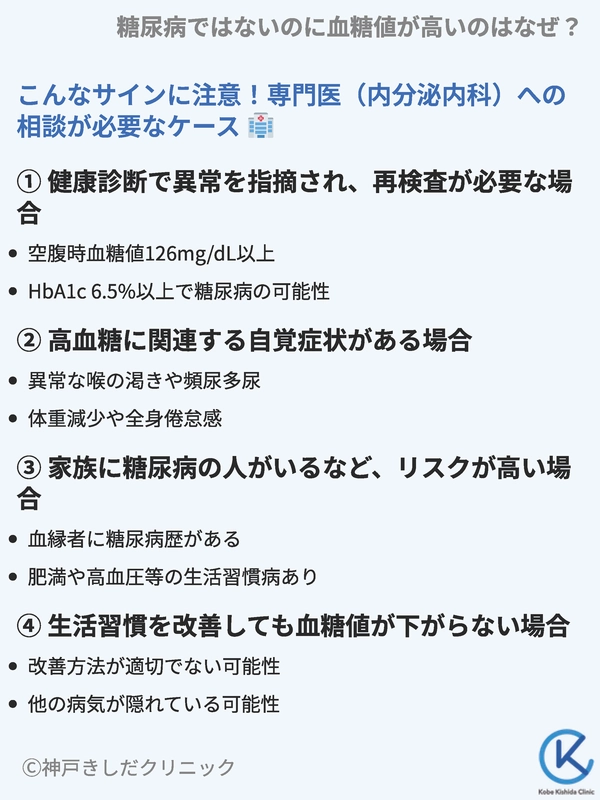

こんなサインに注意!専門医(内分泌内科)への相談が必要なケース

血糖値が高めでも、必ずしもすぐに治療が必要とは限りませんが、特定の症状や状況が見られる場合は、放置せずに専門医への相談が推奨されます。

早期に適切な対応をとることが、将来の健康リスクを回避するために重要です。ここでは、受診を検討すべきサインについて解説します。

健康診断で異常を指摘され、再検査が必要な場合

健康診断で血糖値(空腹時血糖値やHbA1c)が基準値を超えており、「要再検査」「要精密検査」「要治療」といった判定が出た場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

特に、空腹時血糖値が126mg/dL以上、またはHbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病の可能性が高いため、専門的な診断が必要です。

また、境界型(空腹時血糖値110~125mg/dL、またはHbA1c 5.6%~6.4%)と判定された場合も、放置せずに一度専門医に相談することをお勧めします。

境界型は糖尿病への移行リスクが高いだけでなく、動脈硬化などが進行している可能性もあるため、早期からの対策が重要です。健診結果を持参の上、受診してください。

高血糖に関連する自覚症状がある場合

血糖値がかなり高くなると、体に様々なサインが現れることがあります。以下のような自覚症状がある場合は、高血糖が進行している可能性があるため、早急に受診が必要です。

高血糖の主な自覚症状

- 異常な喉の渇き(口渇)、多飲(水分をたくさん飲む)

- 頻尿、多尿(トイレの回数や量が多い)

- 体重減少(食べているのに痩せる)

- 全身の倦怠感、疲れやすい

- 視力障害(目がかすむなど)

- 手足のしびれや痛み

- 傷が治りにくい、感染症にかかりやすい

これらの症状は、血糖値がかなり高い状態(例えば、空腹時血糖値が200mg/dL以上など)で現れることが多いですが、症状の感じ方には個人差があります。

少しでも気になる症状があれば、自己判断せずに医師の診察を受けてください。

家族に糖尿病の人がいるなど、リスクが高い場合

糖尿病、特に2型糖尿病は、遺伝的な要因も関与していることが知られています。血縁者(親や兄弟姉妹など)に糖尿病の方がいる場合は、ご自身も糖尿病になりやすい体質を受け継いでいる可能性があります。

そのため、血糖値が正常範囲内であっても、定期的なチェックを行い、生活習慣にはより一層注意を払うことが望ましいです。

また、肥満(特に内臓脂肪型肥満)、高血圧、脂質異常症(コレステロールや中性脂肪が高い)などの生活習慣病がある方、妊娠糖尿病の既往がある方、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性なども、糖尿病の発症リスクが高いとされています。

これらのリスク要因を持つ方は、血糖値が高めと指摘されたら、より積極的に専門医への相談を検討しましょう。

生活習慣を改善しても血糖値が下がらない場合

食事療法や運動療法など、生活習慣の改善に自分なりに取り組んでいるにもかかわらず、血糖値やHbA1cがなかなか改善しない、あるいは悪化してしまう場合も、専門医への相談が必要です。

もしかすると、生活習慣改善の方法が適切でない可能性や、ご自身の努力だけではコントロールが難しい状態(インスリン分泌の低下や抵抗性が強いなど)になっている可能性があります。

また、先に述べたような他の病気(内分泌疾患など)が隠れている可能性も考えられます。

専門医は、原因を詳しく調べ、より効果的な治療法や生活習慣の指導を提案することができます。自己流で悩まず、専門家の意見を聞くことが大切です。

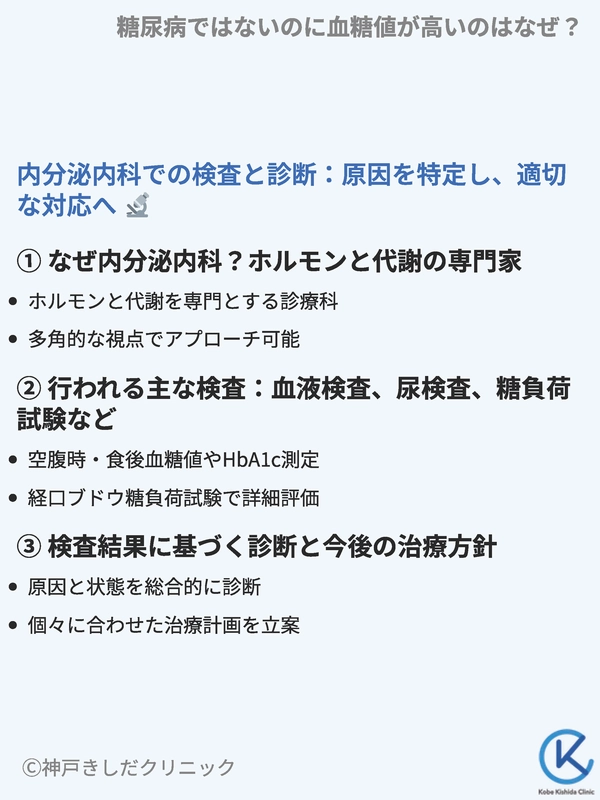

内分泌内科での検査と診断:原因を特定し、適切な対応へ

血糖値が高い原因を正確に突き止め、適切な対応をとるためには、専門的な検査が必要です。

特に、糖尿病以外の原因も考えられる場合や、境界型の段階では、詳細な評価が重要になります。最後に、内分泌内科で行われる主な検査や診断の流れについて説明します。

なぜ内分泌内科?ホルモンと代謝の専門家

血糖値の調節には、インスリンをはじめとする様々なホルモンが複雑に関与しています。内分泌内科は、これらのホルモンや、糖・脂質などの代謝を専門とする診療科です。

糖尿病はもちろんのこと、血糖値に影響を与える可能性のある他の内分泌疾患(クッシング症候群、先端巨大症、甲状腺疾患など)についても深い知識と経験を持っています。

そのため、血糖値が高い原因が糖尿病なのか、それとも他の病気が隠れているのかを鑑別診断し、それぞれの状態に応じた最適な治療方針を立てることができます。

「血糖値が高い」という問題に対して、多角的な視点からアプローチできるのが内分泌内科の強みです。

行われる主な検査:血液検査、尿検査、糖負荷試験など

内分泌内科では、血糖値が高い原因や状態を詳しく評価するために、様々な検査を行います。

まず基本となるのは血液検査です。空腹時血糖値、HbA1cに加え、食後の血糖値やインスリン分泌能を評価するための指標(Cペプチドなど)を測定することがあります。

また、脂質(コレステロール、中性脂肪)や肝機能、腎機能なども併せてチェックし、全身状態や合併症のリスクを評価します。

尿検査では、尿中に糖やタンパク質が出ていないかを確認します。尿糖は血糖値が一定以上高くなると検出され、尿タンパクは腎臓の機能低下(腎症)の早期発見に役立ちます。

さらに、糖尿病の診断や境界型の判定、インスリン分泌能の評価に重要なのが「経口ブドウ糖負荷試験(OGTT: Oral Glucose Tolerance Test)」です。

これは、空腹時に75gのブドウ糖が入った液体を飲み、飲む前と飲んだ後30分、1時間、2時間などのタイミングで血糖値やインスリン値を測定する検査です。

これにより、空腹時血糖値だけではわからない食後の血糖応答やインスリン分泌のパターンを詳しく知ることができます。隠れ糖尿病(食後高血糖)の発見にも有用です。

内分泌内科で行われる主な血糖関連検査

| 検査の種類 | 主な目的 |

|---|---|

| 血液検査 | 空腹時/随時血糖値、HbA1c、インスリン、Cペプチド、脂質、肝機能、腎機能など |

| 尿検査 | 尿糖、尿タンパク、尿ケトン体など |

| 経口ブドウ糖負荷試験 | 耐糖能(血糖処理能力)の評価、インスリン分泌能・抵抗性の評価 |

| (必要に応じて) | |

| 自己血糖測定(SMBG) | 日常生活での血糖変動パターン把握 |

| 持続血糖測定(CGM) | 24時間の血糖変動を連続的にモニタリング |

| 各種ホルモン検査 | クッシング症候群、先端巨大症など、他の内分泌疾患の鑑別 |

| 画像検査 | 膵臓がんなどが疑われる場合の腹部超音波、CT、MRIなど |

経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 糖尿病の診断、境界型の判定、インスリン分泌パターンの評価 |

| 方法 | 空腹時採血後、75gのブドウ糖液を飲む。その後、30分後、1時間後、2時間後に採血 |

| 評価指標 | 各時点での血糖値、インスリン値 |

| 判定 | 負荷前と負荷後2時間値の血糖値に基づいて、正常型、境界型、糖尿病型に分類 |

| 所要時間 | 約2~3時間 |

| 注意点 | 前日は夜9時以降絶食。検査中は安静にする。 |

検査結果に基づく診断と今後の治療方針

各種検査の結果を総合的に評価し、血糖値が高い原因と状態を診断します。糖尿病と診断された場合は、そのタイプ(1型、2型、その他)や進行度、合併症の有無などを評価し、個々の患者さんに合わせた治療計画(食事療法、運動療法、薬物療法など)を立てます。

境界型(糖尿病予備群)と診断された場合は、糖尿病への進行を予防し、動脈硬化のリスクを低減するために、生活習慣の改善(食事指導、運動指導)が中心となります。必要に応じて、薬物療法を検討することもあります。

もし、クッシング症候群などの他の内分泌疾患が原因で高血糖が起きている場合は、その原因疾患に対する治療を優先的に行います。原因疾患が治療されれば、血糖値も改善することが期待できます。

いずれの場合も、定期的なフォローアップを行い、治療効果や状態の変化を確認しながら、治療方針を適宜見直していくことが重要です。

早期発見・早期対応の重要性

血糖値が高めの状態は、自覚症状がないまま進行することが多いですが、放置すると深刻な合併症につながる可能性があります。

健康診断などで異常を指摘されたり、気になる症状があったりする場合は、決して自己判断せず、早めに専門医(内分泌内科)に相談することが大切です。

早期に原因を特定し、適切な対応(生活習慣の改善や治療)を開始することで、糖尿病への進行を遅らせたり、防いだり、合併症のリスクを最小限に抑えたりすることが可能です。

ご自身の健康を守るために、勇気を出して一歩を踏み出しましょう。

検査を受ける際の一般的な注意点

- 医師の指示に従い、検査前の食事制限(絶食など)を守る。

- 普段服用している薬があれば、事前に医師に伝える。

- 検査当日の体調(風邪など)も伝える。

- リラックスして検査を受ける。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、糖尿病以外の原因による高血糖に関する専門的な診察を行っております。

健診や検査で「血糖値が高い」と指摘されたものの、典型的な糖尿病ではない場合、副腎や下垂体などからのホルモン過剰分泌が血糖値上昇に関与している可能性があります。

正確な診断と適切な治療で血糖値をコントロールし、糖尿病への進行を防ぐため、原因不明の高血糖にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 空腹時血糖・インスリン・HbA1c測定

- 経口ブドウ糖負荷試験

- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)

- 成長ホルモン・IGF-1測定

- 甲状腺機能検査

- インスリン抵抗性評価

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽