日々の生活の中で、何となく体がだるかったり、疲れが抜けにくいと感じたりすることはありませんか。こうした不調は単なる疲労だけでなく、内分泌に関連する病気の前触れの可能性もあります。

自身の状態を正しく把握し、必要に応じて専門の受診を検討するために、内分泌の視点から考えられる原因や対処法を幅広くご紹介します。

「だるい・疲れやすい」と感じる方へ。これらの症状は単なる疲労ではなく、甲状腺機能低下症やホルモンバランスの乱れなど、内分泌系の不調が隠れている可能性もあります。放置すると日常生活の質が低下するだけでなく、重篤な疾患に発展するリスクも高まります。

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、症状の原因を詳細な検査で突き止め、患者様の生活スタイルに合わせた治療プランをご提案いたします。毎日を元気に過ごすために、まずはお気軽にご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

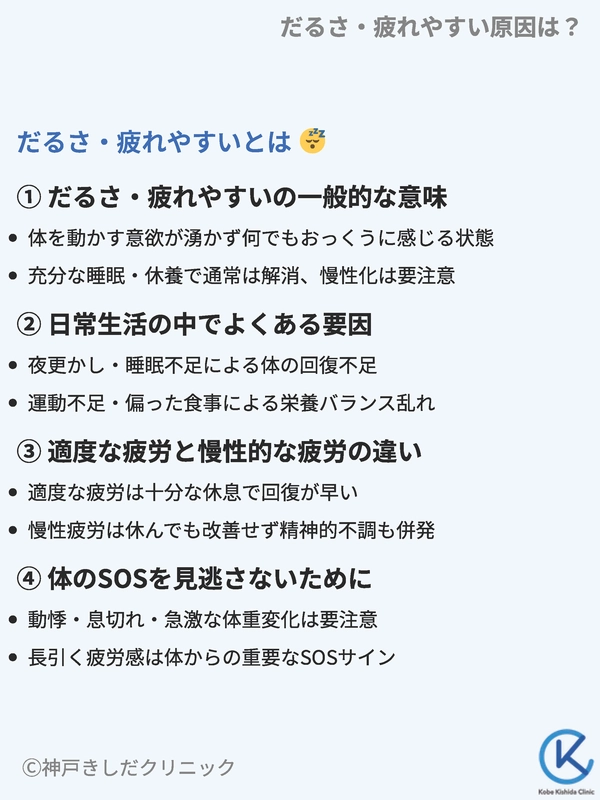

だるさ・疲れやすいとは

体が重だるく感じたり、普段なら難なくこなせる作業が苦痛になったりする状態が続くと、日常生活にも大きな影響が出ます。

単なる休息不足の場合もあれば、体の異変が潜んでいることもあります。

だるさ・疲れやすいの一般的な意味

だるさや疲れやすさは、多くの方が日常的に経験する症状のひとつです。体を動かす意欲が湧かず、何をするにもおっくうに感じる状態が続くことがあります。

通常は充分な睡眠や休養を取ることで解消しますが、慢性的に続く場合は注意が必要です。

疲れが溜まる原因は生活習慣やストレスなど多岐にわたるため、まずは自身の疲れ方の特徴を理解することが大切です。

日常生活の中でよくある要因

日常の生活リズムや習慣は、だるさや疲れやすさに大きく関係します。夜更かしや睡眠不足が続くと、体の回復が追いつかず慢性的な疲労を感じやすくなります。

また、運動不足によって基礎体力が低下していると、ちょっとした動作でも疲労を強く感じるようになることもあります。

さらに過度なダイエットや偏った食事は栄養バランスの乱れを招き、エネルギー不足を起こしやすくなります。

日常的に疲れを生みやすい習慣の例

- 深夜までスマホやPCを見続ける

- 朝食を抜く、偏った食事を続ける

- デスクワーク中心でほとんど体を動かさない

- 強いストレスや心配事を抱えたままにする

適度な疲労と慢性的な疲労の違い

疲労には、運動後や仕事の後などに感じる一時的なものと、長期間続いて体のパフォーマンスを妨げるものがあります。

前者は適度な休養を取れば回復できるのに対し、後者は休んでも改善せず、精神的な不調を伴う場合もあります。

こうした慢性的な疲労が続くと、集中力の低下や免疫力の低下につながることがあるため、放置せずに原因を探る必要があります。

適度な疲労と慢性的な疲労の主な相違点

| 項目 | 適度な疲労 | 慢性的な疲労 |

|---|---|---|

| 回復のしやすさ | 十分な休息で回復が早い | 休んでもなかなか回復しない |

| 精神状態 | 気力が保ちやすい | イライラや落ち込みを感じやすい |

| 身体的症状 | 筋肉痛・軽度のだるさ | 常時の倦怠感・睡眠障害 |

| 影響範囲 | 一時的に仕事や家事に影響 | 日常生活全般に支障が及ぶ |

体のSOSを見逃さないために

長引く疲労感は、体からのSOSサインである可能性があります。疲労を軽視して無理を続けてしまうと、より重大な不調につながるおそれがあります。

特に動悸や息切れ、急激な体重変化といった症状を伴う場合、内分泌に関連した病気のサインであることも否定できません。

一度落ち着いて自身の状態を振り返り、必要に応じて医療機関へ相談するのが望ましいといえるでしょう。

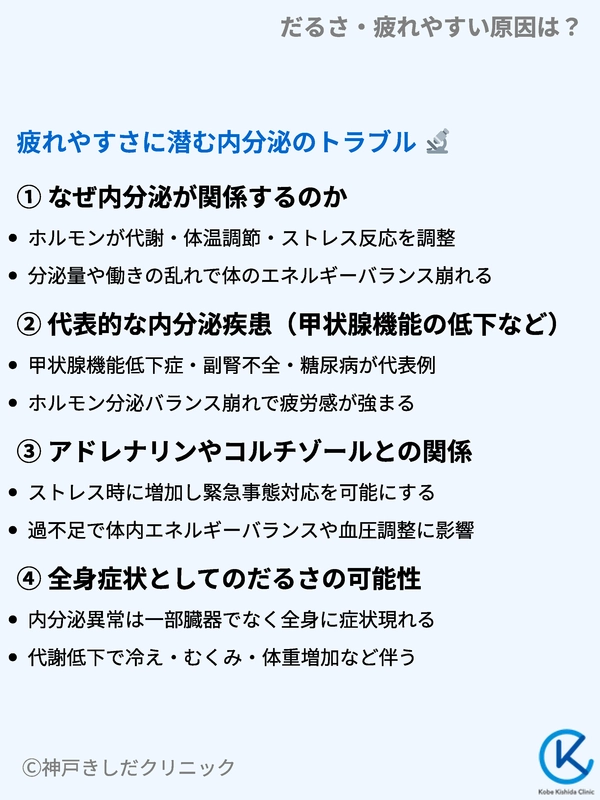

疲れやすさに潜む内分泌のトラブル

疲労を訴える方の中には、内分泌の異常が隠れている場合があります。ホルモンは全身の機能をコントロールする重要な役割を担い、わずかな乱れでも思わぬ症状を引き起こすことがあります。

ここでは内分泌が関係する理由を解説します。

なぜ内分泌が関係するのか

内分泌とは、ホルモンを分泌して血液を介して全身に届ける仕組みを指します。

ホルモンは代謝や体温調節、ストレス反応など多岐にわたる生理機能を調整するため、少しでも分泌量や働きに乱れが生じると、体のエネルギーバランスが崩れやすくなります。

その結果、だるさや疲れやすさ、意欲低下などが表面化し、日常生活に支障をきたすことがあります。

代表的な内分泌疾患(甲状腺機能の低下など)

内分泌の異常が原因となる疾患の中でも、疲れやすさとの関係が深いものとして代表的なのが甲状腺機能低下症です。

ほかにも副腎不全や糖尿病などがあり、いずれもホルモン分泌のバランスが崩れることで疲労感が強まります。

疲れやすさに深く関わる内分泌疾患の例

- 甲状腺機能低下症(橋本病など)

- 副腎不全(アジソン病)

- 糖尿病(I型・II型)

- クッシング症候群などホルモン過剰分泌の病態

アドレナリンやコルチゾールとの関係

アドレナリンやコルチゾールはストレス時に増加し、体が緊急事態に対応できるようにする重要なホルモンです。

これらの分泌が少なすぎる、あるいは多すぎる状態が続くと、体内のエネルギーバランスや血圧調整に影響を及ぼし、疲れやすさやだるさを引き起こします。

特に副腎不全ではコルチゾールの不足が著しく、動くたびに強い倦怠感や筋力低下を感じることがあります。

ストレスホルモンの主な作用と影響

| ホルモン名 | 主な作用 | 過不足時の疲労との関係 |

|---|---|---|

| アドレナリン | 心拍数・血圧上昇、代謝亢進 | 不足すると集中力低下、多すぎると疲労感増大 |

| コルチゾール | 血糖値維持、免疫調節 | 不足すると慢性的な倦怠感、多すぎると筋力低下や肥満傾向 |

全身症状としてのだるさの可能性

内分泌異常による疲れやすさは、一部の臓器だけでなく全身に及ぶ症状として現れるのが特徴です。

例えば甲状腺ホルモンが不足すると、代謝全体が低下し、冷えやむくみ、体重増加などさまざまな症状を伴います。

こうした全身症状は日々の生活の質を下げるため、早期に原因を特定して対処することが望ましいといえます。

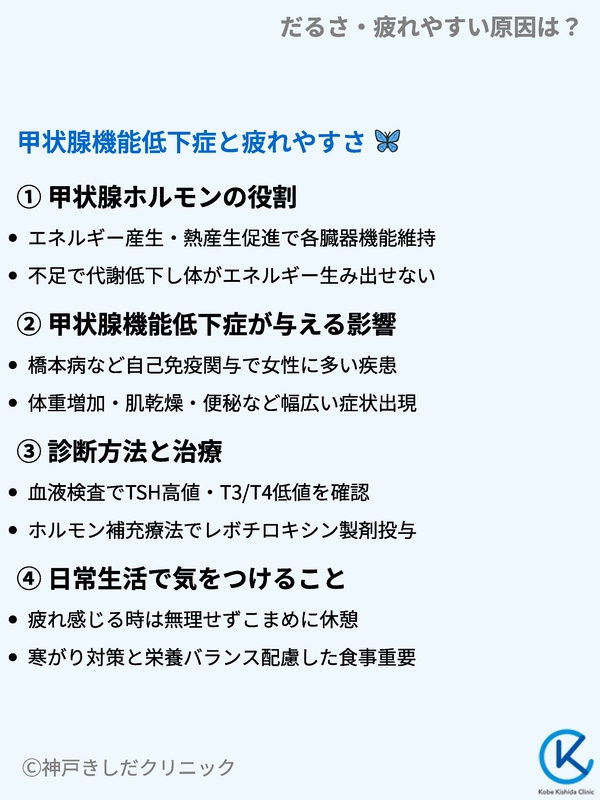

甲状腺機能低下症と疲れやすさ

甲状腺ホルモンは代謝を活発にし、エネルギーを効率よく生み出すうえで非常に重要な存在です。

ここでは、甲状腺機能低下症がもたらす症状や検査方法などについてご紹介します。

甲状腺ホルモンの役割

甲状腺ホルモンは体内のエネルギー産生や熱産生を促進し、心臓や消化器などの各機能を活発に維持する働きを担います。

このホルモンが不足すると、代謝が低下して体がエネルギーを十分に生み出せなくなり、だるさや疲労感が大きくなります。

また精神面にも影響を及ぼし、気分の落ち込みや集中力の低下が生じることもあるため、単なる疲れとして片付けられない場合も多いです。

甲状腺機能低下症が与える影響

甲状腺機能低下症は橋本病など自己免疫が関与するケースが多く、女性に多くみられる病気です。

疲れが取りにくくなる以外にも、体重増加や肌の乾燥、便秘など幅広い症状が表れます。

甲状腺機能低下症で起こりやすい症状

- 慢性的な倦怠感

- 体温の低下や寒がり

- 脱毛や髪のパサつき

- むくみ、特に顔やまぶた

診断方法と治療

甲状腺機能低下症の診断では血液検査で甲状腺ホルモン(T3・T4)や甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定します。

TSHが高く、T3やT4が低い状態であれば、甲状腺が十分にホルモンを生産できていない可能性が高いと判断します。

治療は主に不足しているホルモンを補う薬を使用し、適切な量を調整しながら症状の改善を図ります。

甲状腺機能低下症の検査と治療

| 検査項目 | 内容 | 異常値の目安 |

|---|---|---|

| TSH | 甲状腺刺激ホルモンの測定 | 高値(4.5μIU/mL以上) |

| T4(FT4) | 甲状腺ホルモン濃度の測定 | 低値(0.8ng/dL未満など) |

| T3(FT3) | 甲状腺ホルモン濃度の測定 | 低値(2.0pg/mL未満など) |

| 治療法 | ホルモン補充療法 | レボチロキシン製剤の投与 |

日常生活で気をつけること

甲状腺機能低下症の方は、適切な治療だけでなく日常生活の工夫も必要です。疲れやすいと感じるときには無理をせず、こまめに休憩を取りましょう。

また寒がりになりやすいため、冷え対策を心掛けて体温を保つことも重要です。

栄養バランスに配慮した食事や適度な運動を続けることで、体調の安定とともに心身のリズムが整いやすくなります。

副腎不全(アジソン病)と疲れやすさ

副腎はコルチゾールやアルドステロンなど重要なホルモンを分泌し、体内の塩分・水分バランスやストレス反応を調節します。

副腎不全ではこれらのホルモンが十分に分泌されず、著しい疲労感を引き起こすことがあります。

副腎ホルモンの働き

副腎では主に皮質と髄質に分かれ、皮質はコルチゾールやアルドステロン、アンドロゲンなどを、髄質はアドレナリンやノルアドレナリンを分泌します。

コルチゾールは血糖値の維持やストレスへの対応、アルドステロンは体内の電解質バランスの維持など、それぞれが欠かせない役割を担っています。

副腎不全の症状

副腎不全は、主に原発性(アジソン病)と続発性に分けられます。原発性は副腎自体の障害、続発性は下垂体や視床下部の機能低下が原因です。

どちらも共通して強い倦怠感や血圧低下などがみられ、重症化すると命にかかわる場合もあります。

副腎不全による主な症状

- 長引く疲労感と筋力低下

- 血圧低下や立ちくらみ

- 食欲不振や体重減少

- 皮膚の色素沈着(原発性の場合)

診断に向けた検査の流れ

副腎不全の診断では血液検査でコルチゾールやACTHの値を調べ、朝方のコルチゾールが低値であるか、ACTHが高値かどうかを確認します。

またACTH刺激試験などでホルモン分泌の動態を調べることも一般的です。原発性か続発性かを区別するために副腎自体の画像検査や下垂体機能検査を行い、原因を詳しく調べます。

副腎不全の主な検査項目と特徴

| 検査項目 | 目的 | 結果の目安 |

|---|---|---|

| 血中コルチゾール | コルチゾール分泌の評価 | 早朝値が低い場合、副腎不全を疑う |

| 血中ACTH | 下垂体からの刺激ホルモン | 原発性で高値、続発性で低値か正常 |

| ACTH刺激試験 | 副腎の反応性評価 | コルチゾールの上昇が不十分 |

| 画像検査(CT/MRI) | 副腎または下垂体の形態チェック | 腫瘍や萎縮などを確認 |

副腎不全が疑われる場合に受診を考えるタイミング

副腎不全は急性増悪が起こるとショック状態に陥る危険性があるため、深刻な倦怠感や低血圧、皮膚の色素沈着などに気づいたときは早めに専門医への相談を検討してください。

特に検査で原因がはっきりしない不調が続く場合、内分泌内科での受診が有効です。症状が進行する前に適切な治療を開始し、重篤な合併症を防ぐことが大切です。

糖尿病と疲れやすさ

糖尿病と聞くと血糖値が高いイメージが強いかもしれませんが、実は疲れやすさの原因としても注目されます。

エネルギー源であるブドウ糖を有効に利用できなくなるため、慢性的な疲労感を覚える方も少なくありません。

血糖値とエネルギー代謝

私たちの体は食事で摂取した炭水化物をブドウ糖に分解し、各細胞に取り込むことでエネルギーを生み出します。

インスリンはこの取り込みを促進するホルモンですが、糖尿病ではインスリンの分泌量や働きに問題があるため、細胞がブドウ糖をうまく利用できません。

その結果、血糖が高い状態が続きながらも、エネルギー不足による倦怠感を感じやすくなります。

初期段階で見落としがちな疲れのサイン

糖尿病の初期は喉の渇きや頻尿などが代表的な症状ですが、倦怠感も初期からみられることがあります。

血糖が十分に細胞に取り込まれないため、疲れやすいと感じるようになりますが、生活習慣の乱れなどで見落とされるケースも少なくありません。

見過ごされやすい糖尿病初期の兆候

- 食後すぐに眠気が強くなる

- 軽作業でも疲れを感じる

- なんとなくイライラしやすい

- 体重の減少や増加が急激に起こる

治療法の選択肢

糖尿病の治療は大きく分けて食事療法、運動療法、薬物療法があります。

食事療法では糖質やカロリーの管理を行い、運動療法では血糖をエネルギーとして消費する習慣をつけます。

薬物療法ではインスリン注射や経口血糖降下薬などを用い、血糖コントロールを補います。状態に合わせて複数の方法を組み合わせることも少なくありません。

糖尿病の主な治療法と特徴

| 治療法 | 概要 | 主なメリット |

|---|---|---|

| 食事療法 | 糖質制限や適切なカロリー管理 | 血糖変動を抑え、体重管理にもつながる |

| 運動療法 | ウォーキングや軽い筋トレなど | インスリン抵抗性を改善し、血糖値をコントロールしやすくする |

| 薬物療法 | 経口薬(メトホルミンなど)、インスリン注射 | 血糖コントロールを直接的に補助する |

食事・運動の工夫

食事は糖質やカロリー量を意識しながらバランスよく摂取し、食物繊維を多く含む野菜や豆類、海藻などをうまく取り入れることが大切です。

また運動は激しすぎるものでなく、ウォーキングや軽いストレッチなどを習慣化するだけでも血糖値や体力に良い影響があります。

ホルモンバランスの乱れとストレス

ストレスはホルモン分泌に影響を与え、自律神経のバランスも乱してしまうことがあります。

仕事や家事、育児などで過度な負担がかかると、体の防御反応としてホルモンの分泌が偏り、疲れが抜けにくくなることもあります。

ストレスとホルモンの関係

ストレスを感じると、脳から副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が分泌され、副腎に働きかけてコルチゾールなどのストレスホルモンを増加させます。

短期間のストレスであれば体を守るために有効ですが、長期間続くとホルモンバランスが崩れてしまい、疲労感や気力低下につながります。

こうした状態が続くと他のホルモンにも影響を及ぼし、だるさや眠気をより強く感じやすくなります。

慢性的なストレスが身体に及ぼす影響

慢性的なストレスは免疫力の低下や自律神経の乱れを引き起こすだけでなく、血圧や血糖値のコントロールにも影響を及ぼします。

結果として全身のバランスが乱れ、疲れが取れにくい状態が続くことになります。

慢性的なストレスが招く主な不調

- 不眠や睡眠の質の低下

- 頭痛や肩こりなどの慢性的な痛み

- 食欲不振や過食などの食行動の乱れ

- 抜け毛や肌荒れの悪化

自律神経とのつながり

ホルモンバランスの乱れと同時に起こりやすいのが、自律神経のアンバランスです。交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなると、夜に眠れず昼間に集中できないといった問題が生じます。

これが続くと体力の回復がままならず、結果的に慢性的な疲労感を抱える原因になりかねません。

自律神経とホルモンの相互影響

| 要素 | 交感神経優位時 | 副交感神経優位時 |

|---|---|---|

| ホルモン分泌 | アドレナリン・コルチゾール分泌増加 | 消化液分泌などが活発化 |

| 心拍数 | 増加 | 減少 |

| 血圧 | 上昇 | 安定またはやや低下 |

| 疲労回復 | 十分に休まらない | 体力回復が進む |

ホルモン調節とストレス対策

ストレスを軽減し、ホルモンバランスを整えるためには、自分に合ったストレス発散法を見つけることが重要です。

趣味の時間を確保したり、適度な運動を習慣化したりするなど、自分自身をケアする時間を意識的に取り入れましょう。

心身の負担が軽くなると、内分泌の働きが安定し、だるさの症状も徐々に改善へ向かう可能性があります。

疲れを感じたらまず試したいセルフケア

だるさ・疲れやすさを感じたときに、まずは日常生活の見直しは重要です。

簡単に取り組めるセルフケアを通じて、症状の原因を探ったり、疲労感の軽減を図ることができます。

日常の睡眠や休養の見直し

質の良い睡眠は体と脳を休ませ、ホルモン分泌を整えるうえで非常に大切です。寝る前にスマートフォンやパソコンを見続けると交感神経が刺激され、寝つきが悪くなります。

就寝前には強い光を浴びるのを控え、ぬるめのお風呂に入るなどリラックスできる習慣をつくると、体が自然に休息モードへ移行しやすくなります。

食習慣や栄養バランスのチェック

バランスの良い食事は体のエネルギー源を充実させるだけでなく、ホルモンの材料となる栄養素をしっかり摂ることにもつながります。

朝食をしっかり食べるなど、規則正しい食事リズムは血糖値の安定にも寄与し、疲れにくい体づくりに役立ちます。

栄養バランスを考慮するときのポイント

- タンパク質・炭水化物・脂質のバランスを意識

- ビタミンやミネラルを豊富に含む食材を選ぶ

- 朝・昼・晩の3食をできるだけ規則正しく摂る

- 水分を適度に摂取して血流を良好に保つ

運動の取り入れ方

適度な運動は体力の維持だけでなく、ストレス解消やホルモン分泌の調整にも役立ちます。激しい運動を短期間で行うよりも、ウォーキングやストレッチなどを継続するほうが疲労回復には効果的です。

運動後に深い睡眠を得られるようになると、だるさが軽減されるケースも多くみられます。

運動の種類と期待できる効果

| 運動形式 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 有酸素運動 | ウォーキング、ジョギング、サイクリング | 血行促進、脂肪燃焼、ストレス軽減 |

| 筋力トレーニング | スクワット、プランクなど | 基礎代謝向上、体の引き締め、骨格強化 |

| ストレッチ | ヨガ、ピラティスなど | 柔軟性向上、リラックス効果 |

| 軽いレクリエーション | 軽い球技、ダンス | 楽しみながら運動でき、継続しやすい |

メンタルケアの実践

精神的な疲れは身体的な疲れよりも気づきにくく、放置するとやがて大きな倦怠感として現れることがあります。

日記をつける、定期的に友人と話すなど、感情を言語化したり共有したりする習慣を持つと、気分の落ち込みをやわらげる効果が期待できます。

心のケアにも配慮することで、体の疲れも軽減する可能性があります。

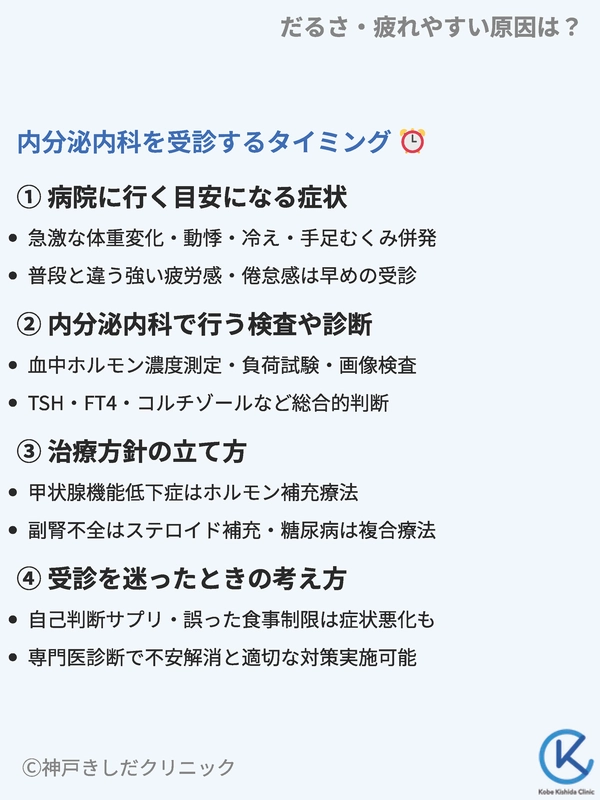

内分泌内科を受診するタイミング

だるさや疲れやすさを感じても、病院を受診すべきか迷う方は多いかもしれません。

ここでは内分泌内科を考える目安や、受診後の流れ、方針の立て方などをご紹介します。

病院に行く目安になる症状

疲れが数日続く程度であれば、まずは睡眠や栄養など生活習慣を見直してみると良いでしょう。

しかし、急激な体重変化がある、動悸や冷え、手足のむくみなどの症状を伴う場合は、内分泌の異常を疑う余地があります。

特に普段と違う強い疲労感や倦怠感を感じるときには、早めの受診を検討することが好ましいです。

内分泌内科で行う検査や診断

内分泌内科を受診すると、血液検査やホルモン負荷試験、場合によっては超音波検査やCT、MRIなどの画像検査を実施します。

症状や検査結果を医師が総合的に判断し、甲状腺や副腎、下垂体などに問題がないかを確認します。

内分泌内科で実施される主な検査例

- 血中ホルモン濃度測定(TSH、FT4、コルチゾールなど)

- 負荷試験(ACTH刺激試験、ブドウ糖負荷試験など)

- 甲状腺超音波検査

- CT・MRIによる副腎や下垂体の形態評価

治療方針の立て方

内分泌疾患の治療方針は、原因となるホルモンの過不足や病気の進行度によって異なります。

甲状腺機能低下症の場合はホルモン補充、副腎不全の場合はステロイド補充、糖尿病では生活習慣と薬物療法の組み合わせなど、それぞれの疾患に適した治療が行われます。

定期的な検査で状態を確認しながら、投薬や生活習慣の調整を行うことが大切です。

内分泌疾患の代表的な治療

| 疾患名 | 治療法 | 補足事項 |

|---|---|---|

| 甲状腺機能低下症 | ホルモン補充療法 | レボチロキシン製剤でTSH値の安定を図る |

| 副腎不全 | ステロイド補充 | コルチゾール不足を補い、症状の緩和を目指す |

| 糖尿病 | 薬物療法+生活習慣改善 | 血糖値を管理し合併症を予防する |

| クッシング症候群 | 原因部位の治療(手術など) | ホルモン過剰分泌を正常範囲に戻す |

受診を迷ったときの考え方

気軽に受診するのは躊躇してしまうかもしれませんが、だるさや疲れやすさが長引く場合は早めの相談が得策です。

特に自己判断で市販サプリメントに頼ったり、誤った食事制限を続けたりすると、かえって症状を悪化させることもあります。

専門医による診断を受けることで、不安を解消しながら適切な対策を実施できるでしょう。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、だるさ・疲れやすさの原因となるホルモンバランスの乱れに関する専門的な診察を行っております。

慢性的なだるさや疲労感は甲状腺機能低下症やその他のホルモン異常が隠れている可能性があります。

生活の質を向上させ健康を取り戻すため、原因不明の疲労感や体調不良にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 甲状腺機能検査(TSH・FT3・FT4)

- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)

- 下垂体ホルモン検査

- 血液検査(貧血・炎症反応・電解質バランスなど)

- 自己抗体検査(バセドウ病・橋本病など)

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽