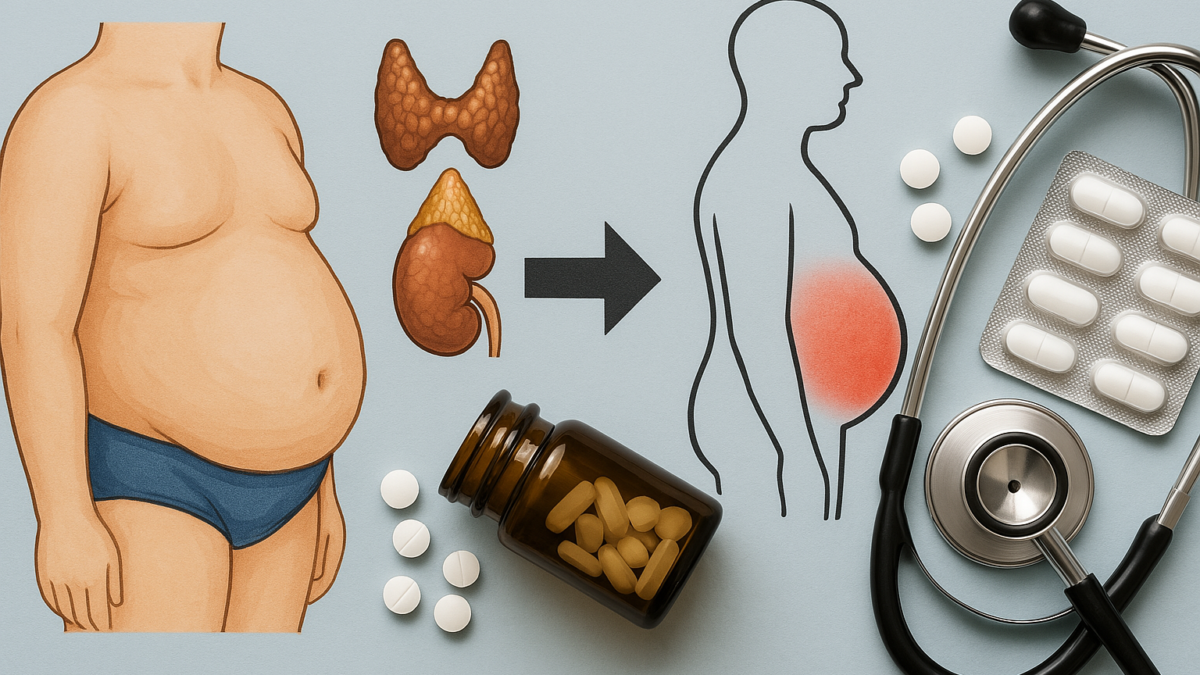

お腹まわりだけがぽっこりと出てしまう「中心性肥満」は、生活習慣の影響だけでなく、ホルモンや代謝などさまざまな要因が関わる場合もあります。

体重全体はさほど増えていないのに、お腹だけが突出している状態は、気づいたときに大きな不安を感じるでしょう。

内分泌に関係する病気の可能性がある場合もあれば、単純に運動不足や食生活の乱れが原因になるケースもあります。

この記事では、お腹だけが太る背景、生活習慣の見直し方、受診のタイミングなどを詳しく紹介します。

「お腹だけが出てきた」「上半身ばかり太ってきた」この中心性肥満と呼ばれる症状は単なる加齢や運動不足だけでなく、クッシング症候群や成長ホルモン分泌低下症などの内分泌系疾患が隠れている可能性があります。

放置すると内臓脂肪の蓄積による生活習慣病や心血管疾患のリスクが著しく高まります。お腹周りの脂肪蓄積にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

お腹だけが太る(中心性肥満)とは何か

お腹だけがふくらんでいる状況を「中心性肥満」と呼ぶ場合があります。全身的な肥満とは異なり、手足はそれほど太っていないのに、腹部だけが目立つことが特徴です。

日常生活で「なんだかベルトまわりがきつい」「体重はそんなに増えていないのにお腹だけ出てきた」という場合は、まずは原因を知ることが大切です。

一般的な肥満との違い

全身がふっくらしている肥満と、お腹まわりに脂肪が集中している中心性肥満では、見た目が明らかに異なります。

後者は見た目の問題だけでなく、内臓脂肪が多い傾向にあり、生活習慣病リスクが高まることがあるため注意が必要です。

また原因として、生活習慣以外にホルモンなど内分泌の問題が潜んでいるケースもみられます。

名前の由来

「中心性肥満」という言葉は、体の中心部、すなわち腹部に脂肪が集まる特徴を表しています。英語では“central obesity”ともいわれ、胴回りが太くなる典型的なパターンを示します。

腹部を中心に脂肪が蓄積すると、内臓や脂肪組織に及ぶ影響も大きくなり、心臓病や糖尿病などのリスクとも関係しやすくなります。

内臓脂肪との関連

腹部の脂肪には「皮下脂肪」と「内臓脂肪」があり、中心性肥満の場合は内臓脂肪が増える傾向が強いといわれています。

内臓脂肪は内分泌機能を持ち、さまざまな生理活性物質を分泌するため、過剰に増えると血糖値や血圧のコントロールに影響が及びやすくなります。

見た目と健康リスクの両面から、早めの対策が求められます。

見た目だけで判断してよいのか

お腹まわりの脂肪は体格や年齢、性別によっても変わってきますが、見た目だけで「中心性肥満かどうか」を判断するのは難しい場合があります。

へそ周りの測定や体組成計など、客観的な方法で把握することが理想的です。気になるときは専門機関やクリニックでの検査を検討してみましょう。

お腹まわりを判断する目安

| 項目 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 腹囲の目安 | 85cm以上が危険の可能性あり | 90cm以上が危険の可能性あり |

| 体脂肪率の目安 | 約25%以上 | 約30%以上 |

| 内臓脂肪レベル | 10を超えると要注意 | 10を超えると要注意 |

| 検査の推奨 | 生活習慣病検査や血液検査 | 生活習慣病検査や血液検査 |

一般的な数値の目安ですが、個人差が大きいため、あくまで参考値として捉えることが大切です。

お腹だけ太る仕組み

お腹まわりに脂肪が付きやすいのは、単なる食べ過ぎや運動不足だけではありません。ストレスやホルモンバランスの乱れ、遺伝的傾向など複合的な要素がからむこともあります。

どうして特に腹部に脂肪がたまりやすいのか、まずはその仕組みを把握しておきましょう。

脂肪が集中しやすい理由

腹部は生命維持に関わる臓器が集中しているため、エネルギーを蓄えて緊急時に備える意味合いがあるともいわれます。

人間の身体は食糧不足のリスクに対応できるよう進化してきた面があるので、腹部に脂肪を優先的にためることで内臓を守るという説も存在します。

ホルモンバランスとの関係

ホルモンは体のエネルギー代謝や脂肪分解などをコントロールしており、バランスが乱れると体重や脂肪の分布に影響が及びます。

特にコルチゾールというホルモンが過剰になった場合、中心性肥満を引き起こすクッシング症候群が代表的です。男女の性ホルモン変化も脂肪の付き方に影響を与えます。

ホルモンバランスと脂肪蓄積の関連

| ホルモン名 | 働き | 乱れたときの影響 |

|---|---|---|

| コルチゾール | ストレスへの対応を助ける | 中心性肥満、血糖値や血圧の上昇など |

| 甲状腺ホルモン | 基礎代謝を高める | 代謝低下、倦怠感、体重増加 |

| インスリン | 血糖値を調整 | インスリン抵抗性が起こると肥満を促進 |

| 性ホルモン | 男性・女性の特徴を形成 | 男性化・女性化の変化、脂肪の付き方変化 |

ストレスとの関係

ストレスを強く感じるとコルチゾール分泌が活性化し、脂肪が腹部に集まりやすくなる可能性があります。

睡眠不足や不規則な生活リズムもストレスを増幅させる原因です。気づかないうちに慢性的にストレスを抱えていると、体重はそれほど増えていなくても腹部肥満が進行しているケースがあります。

リンパや血流の影響

脂肪の分解や老廃物の排出をサポートするリンパや血流が滞ると、むくみも併発しやすくなります。

下半身がむくむ場合もありますが、お腹まわりの循環が悪いと皮下脂肪や内臓脂肪が蓄積しやすいとも考えられています。

適度な運動やマッサージはリンパや血流の循環を促し、下腹部の脂肪蓄積を緩和する一助になることがあります。

病気が関係する場合

お腹だけが太る原因としては、生活習慣や加齢以外に内分泌関連の疾患が関わるケースも見られます。

特にホルモン分泌に異常がある病気は、中心性肥満の典型的な症状になりやすいことで知られています。気になる症状が続く場合は、受診を検討してみると安心です。

クッシング症候群

副腎皮質ホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌される状態をクッシング症候群と呼びます。

中心性肥満をはじめ、満月様顔貌(丸い顔つき)や皮膚の薄さ、筋力低下などが代表的な兆候です。適切な検査で原因を突き止め、必要な治療を受ければ症状の改善が期待できます。

甲状腺疾患

甲状腺ホルモンが不足する甲状腺機能低下症では、基礎代謝が落ちるため体重増加がみられやすくなります。

全身的な症状のほか、お腹まわりの脂肪増加に悩む方も少なくありません。症状が進行すると倦怠感や寒がり、むくみなど多彩な不調を感じるため、血液検査による早期発見が重要です。

代謝関連疾患

糖尿病や脂質異常症など、代謝異常を起こす疾患は内臓脂肪と関連が深いです。インスリン抵抗性が高まると、腹部脂肪の蓄積を助長しやすくなります。

こうした病気が隠れている場合は、内分泌内科や内科などでの早期検査が必要です。

内分泌や代謝関連の代表的疾患

| 疾患名 | 主な症状 | 中心性肥満との関係 |

|---|---|---|

| クッシング症候群 | 満月様顔貌、筋力低下、むくみ | コルチゾール過剰によりお腹に脂肪が集中 |

| 甲状腺機能低下症 | 倦怠感、体重増加、むくみ | 基礎代謝低下で脂肪燃焼が進みにくい |

| 2型糖尿病 | 多飲多尿、疲労感、体重増加 | インスリン抵抗性で内臓脂肪増加を促進 |

| 脂質異常症 | 脂質バランスの乱れ、動脈硬化 | 内臓脂肪の増加によって悪玉コレステロール増加 |

受診の目安

お腹だけが太る症状に加え、倦怠感や急激な体重増加、血圧の上昇などがみられる場合は、何らかの疾患が関係しているかもしれません。

次のようなサインがあるときは放置せず、早めに専門医の診察を検討してください。

受診を考える際の目安

- ウエストサイズが急に増えた

- お腹まわりの皮膚に赤紫色の線条(皮膚線条)が生じた

- 急激な顔つきの変化を感じる(丸顔やむくみなど)

- 食事量が変わっていないのに体重が増加している

- 便秘や疲れが抜けない状態が長く続いている

これらの兆候の背景に内分泌の病気がある場合、的確な治療や生活指導によって改善の糸口をつかめることがあります。

食事と栄養面の工夫

中心性肥満を意識するとき、まず取り組みたいのが日々の食生活です。カロリー制限だけでなく、栄養バランスや食べるタイミングの見直しが重要です。

無理なダイエットは逆にストレスを増やし、ホルモンバランスを乱す原因になりかねません。無理のない範囲で継続できる食事内容を心がけましょう。

食事バランスを整える

炭水化物、タンパク質、脂質をバランスよく摂取することが基本です。

極端な糖質制限や脂質制限をすると、一時的に体重が減ることがありますが、体のホメオスタシス(恒常性維持機構)が乱れるリスクもあり、長期的に続けるのは簡単ではありません。

バランスの良い1日の食事例

| 食事 | 内容の一例 |

|---|---|

| 朝食 | 全粒粉トースト、卵、ヨーグルト、果物 |

| 昼食 | 野菜たっぷりのスープ、鶏むね肉のグリル、玄米ごはん |

| 夕食 | 魚料理(サバや鮭など)、野菜サラダ、豆腐の味噌汁 |

| 間食 | ナッツ、小さいおにぎり、無糖ヨーグルトなど |

あくまで一例ですが、主食・主菜・副菜・乳製品・果物などをバランスよく取り入れると、エネルギー源と栄養素を均等に補給できます。

タンパク質と脂質の選び方

筋肉量を維持するために、良質なタンパク質を摂ることが大切です。肉なら脂の少ない部位の鶏むね肉やヒレ肉、魚なら青魚や白身魚などがおすすめです。

脂質もオリーブオイルやアボカド、ナッツ類など不飽和脂肪酸を含む食品から摂取すると、体内での脂質代謝を整える助けになります。

糖質の摂取を見直す

糖質は重要なエネルギー源ですが、過剰になると脂肪が蓄積しやすくなります。

白米や砂糖など精製された糖質ばかりを大量に摂るのではなく、玄米や雑穀、野菜や果物などに含まれる複合炭水化物を中心に選んでみましょう。

血糖値の急上昇を抑える工夫が、腹部脂肪の蓄積を防ぐ鍵になります。

水分と食物繊維

食物繊維は血糖値の急上昇を抑え、脂質の排出をサポートする働きが期待できます。野菜や海藻、豆類、キノコなどを意識して摂ると良いでしょう。

水分不足は代謝を滞らせる原因にもなるため、適度な水分補給を心がけてください。

運動や生活習慣の見直し

中心性肥満の対策には運動が欠かせません。脂肪燃焼を促す有酸素運動と、筋肉量を維持・向上させるトレーニングを上手に組み合わせることで、見た目だけでなく健康面の改善も期待できます。

睡眠やストレス管理も大切な要素です。

有酸素運動のメリット

ウォーキングや軽めのジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪燃焼に直結しやすい運動方法です。

長時間続けやすいレベルで行うと、体全体の基礎代謝が高まり、お腹まわりの脂肪も徐々に落ちやすくなります。

週に3回から4回、1回あたり30分程度を目安に継続してみてください。

運動種類と期待できる効果

| 運動種目 | 効果 | 継続のしやすさ |

|---|---|---|

| ウォーキング | 有酸素運動の基本、習慣化 | 高い |

| ジョギング | 脂肪燃焼効果の向上 | 中程度 |

| 水泳 | 全身運動、膝への負担軽減 | 中程度 |

| サイクリング | 下半身強化、有酸素運動 | 中程度 |

筋力トレーニングを取り入れる

お腹まわりだけでなく、全身の筋肉量を増やすと基礎代謝が上がり、脂肪燃焼効率が良くなります。

スクワットやプランク、腹筋などの自重トレーニングは手軽に始められます。無理に重い負荷をかけるのではなく、フォームを正しく保ちながら少しずつ回数を増やす方法が望ましいです。

筋力トレーニング時の注意点

- 正しいフォームを確認する

- 反動を使わず、ゆっくり動作する

- 呼吸を止めず、自然に行う

- 週2回から3回程度の頻度で行う

- 疲労が強いときは休養を入れる

睡眠の質を高める

寝不足や就寝時間のバラつきが続くと、ホルモン分泌のバランスが乱れやすくなります。

夜更かしが習慣になると食欲を抑えるホルモンが正常に働きにくくなるため、無意識に深夜の間食をしてしまう方もいます。

理想的には1日7時間前後の睡眠を確保し、決まった時間に寝起きすることを意識しましょう。

ストレスケアも大切

心身にかかるストレスは、コルチゾールの過剰分泌につながる原因のひとつです。

適度な息抜きや趣味、リラックスできる時間を設けるなど、ストレス軽減の手段をいくつか用意しておくと良いでしょう。

運動や音楽、入浴など、自分が心地よいと感じる行動を取り入れるのがおすすめです。

内分泌内科での診察や検査

中心性肥満が気になるときに内分泌内科を受診した場合、特にクッシング症候群などホルモン分泌異常が疑われる場合は、専門的な検査や治療が必要になることがあります。

初診での流れ

まずは問診で現在の症状や生活習慣、既往歴を確認します。

お腹だけが太る状況のほか、疲労感やむくみ、皮膚の変化など細かな点も伝えておくと診断の助けになります。その後、身体計測や視診、必要に応じて検査を行い、ホルモン異常の可能性を探っていきます。

血液検査やホルモン検査

内分泌内科での精密検査として、血中ホルモン濃度の測定が挙げられます。

コルチゾールやACTH(副腎皮質刺激ホルモン)、甲状腺ホルモン、インスリンなど複数のホルモン値を把握することで、内分泌疾患があるかどうかを確認します。

加えて血糖値や脂質プロファイルなど、代謝の状態も一緒にチェックすることが一般的です。

主な血液検査項目と目的

| 検査項目 | 目的 |

|---|---|

| コルチゾール | クッシング症候群やストレス状態の評価 |

| ACTH | 副腎機能と下垂体機能の連動性を確認 |

| TSH・T3・T4 | 甲状腺ホルモンの測定、甲状腺機能低下・亢進の確認 |

| 血糖値・HbA1c | 糖尿病や血糖コントロール状況の把握 |

| 脂質プロファイル | LDL、HDL、TGなど脂質異常の評価 |

画像検査を行う場合

超音波検査(エコー)やCT、MRIなどの画像検査で腹部の脂肪分布や副腎の状態、甲状腺の形状などを調べる場合があります。

ホルモンの分泌腫瘍の有無や内臓脂肪の蓄積度合いを把握することが、正確な診断につながります。必要な検査内容は、症状や血液検査の結果から医師が判断します。

クリニック受診のメリット

専門医の診察を受けることで、自己判断ではわからない原因を特定しやすくなります。

ホルモン治療や生活習慣の具体的な指導、定期的なフォローアップなど総合的なサポートを受けられるのは大きなメリットです。

お腹だけの肥満だからといって軽視せず、気になる場合は早めに相談するようにしてください。

お腹だけ太る症状に気づいたら

お腹だけが太る中心性肥満は、生活習慣やストレスのほかに病気が絡むケースもあるため、自己流ダイエットだけでは解決できないこともあります。

日常生活を見直しても改善が見られない場合や、ほかの不調が伴う場合は早めの受診を検討してみてください。

日常でできる予防対策

お腹まわりの脂肪を予防するために、まずは基本的な生活習慣を整えることが大切です。

バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけつつ、ストレスを上手に発散する方法を見つけることが鍵になります。

小さな変化の積み重ねが将来的な健康リスクを減らしてくれるでしょう。

日常習慣改善の工夫

| 改善ポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 食生活 | 栄養バランス、適量を守り、夜遅い食事を控える |

| 運動 | 有酸素運動と筋力トレーニングを週3~4回取り入れる |

| 睡眠 | 1日7時間前後、規則正しい就寝・起床 |

| ストレス発散 | 趣味、リラックスできる時間、呼吸法や軽いストレッチ |

病院受診を検討するタイミング

食事や運動習慣を見直しても変化がない、あるいは逆に体調が悪化していると感じる場合は、内分泌内科や一般内科を受診するタイミングかもしれません。

また、異常なむくみや高血圧、顕著な疲労感などの症状が併発している場合は、潜在的な内分泌疾患がある可能性も考慮しておきたいところです。

不安なときの受診科の選び方

「お腹だけが太る」という症状は、原因によって診療科の選択が分かれます。

まずは内科や内分泌内科に相談すると、必要に応じて他の専門科と連携しながら診断を進める流れが多いです。

血液検査や画像検査を一括で行える体制を整えているクリニックや病院なら、早期発見・早期対策を講じやすくなります。

受診科の判断基準

- 甲状腺や副腎などホルモンを疑う:内分泌内科

- 生活習慣病やメタボリック症候群のチェック:内科

- 特別な外科的治療が必要な場合:外科または専門科へ紹介

- その他の全身症状が強い場合:総合病院で複数科連携

早めの相談で将来を見据える

中心性肥満は見た目だけの問題ではなく、将来的に心血管疾患や糖尿病などを誘発する危険性があります。

早めの段階で生活習慣を見直し、必要があれば医療機関で原因を探ることで、より健やかな体を維持できる可能性が高まります。放置せず、気になったときに行動することが大切です。

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの内分泌内科では、中心性肥満(お腹周りに脂肪が蓄積する状態)の原因となるホルモンバランスの異常に関する専門的な診察を行っております。

お腹や上半身に脂肪が集中して蓄積する症状は、コルチゾール過剰分泌や成長ホルモン分泌低下、テストステロン低下などの内分泌系疾患が背景にある可能性があります。

お腹周りの肥満にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

内分泌内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)

- 成長ホルモン・IGF-1測定

- 性ホルモン検査(テストステロン・エストロゲンなど)

- 血液検査(血糖値・脂質プロファイルなど)

- 腹部CT(内臓脂肪面積測定)

- 体組成分析

など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽