つらい咳が続くと、仕事や日常生活にも影響が出てしまいます。

「まずは市販薬で様子を見たいけれど、どれを選べばいいかわからない」「このまま市販薬を使い続けて良いのだろうか」と悩む方も少なくないでしょう。

この記事では、咳の市販薬(鎮咳去痰薬)による初期対応について、基本的な考え方から症状に合わせた薬の選び方、使用上の注意点、そして医療機関の受診を考えるべきタイミングまで、詳しく解説します。

ご自身の症状を正しく理解し、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

咳と市販薬の基本的な考え方

咳はつらい症状ですが、体にとっては重要な防御反応の一つでもあります。

市販薬を考える前に、まずは咳がなぜ出るのか、そしてどのような場合に市販薬での対応が適しているのかを理解することが大切です。

咳はなぜ出るのか

咳は、気道内に入った異物や過剰な分泌物(たん)を体外に排出しようとするための、体の正常な反応です。

ホコリ、ウイルス、細菌、アレルギー物質などが気道を刺激すると、その情報が脳の「咳中枢」という部分に伝わり、咳が起こります。

つまり、咳自体は必ずしも悪いものではなく、体を守るために必要な役割を担っています。

- 気道の清掃

- 感染の拡大防止

- 異物の侵入阻止

しかし、この反応が過剰になったり、体力を消耗するほど激しくなったり、長期間続いたりする場合には、生活の質を著しく低下させるため、症状を和らげる対応が求められます。

市販薬で対応できる咳の種類

すべての咳が市販薬で対応できるわけではありません。基本的には、風邪や一時的な気道の刺激によって起こる、比較的症状が軽い急性の咳が市販薬の対象です。

一方で、市販薬での対応が適さない、あるいは注意が必要な咳もあります。自身の咳がどちらに近いかを見極めることが重要です。

市販薬での対応が可能な咳と注意が必要な咳

| 項目 | 市販薬での対応が可能な場合が多い咳 | 医療機関の受診を推奨する咳 |

|---|---|---|

| 原因 | 風邪のひき始め、のどの乾燥、軽いアレルギーなど | 肺炎、気管支喘息、COPD、結核、がんなど |

| 期間 | 数日から1週間程度で改善傾向にある | 2週間以上続く、または悪化している |

| 伴う症状 | 軽い鼻水やのどの痛み程度 | 高熱、呼吸困難、胸の痛み、血痰など |

セルフケアとしての市販薬の位置づけ

市販薬は、あくまで一時的な症状の緩和を目的とする「セルフケア」の一環です。

風邪のひき始めなど、原因がある程度はっきりしていて症状が軽度な場合に、つらい症状を和らげて体力の消耗を防ぎ、回復を助ける役割を果たします。

しかし、市販薬は咳の原因そのものを治すわけではありません。

数日間使用しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合には、背景に別の病気が隠れている可能性も考え、自己判断で長期間の使用を続けることは避けるべきです。

咳止め市販薬(鎮咳去痰薬)の種類と成分

市販の咳止め薬は、大きく分けて咳そのものを鎮める「鎮咳薬」と、たんの排出を助ける「去痰薬」があります。多くは両方の成分を含む「鎮咳去痰薬」として販売されています。

成分の働きを理解することで、より自分の症状に合った薬を選べます。

咳を鎮める「鎮咳成分」

鎮咳成分は、咳を引き起こす指令を出す脳の「咳中枢」に直接作用する「中枢性鎮咳成分」と、(中枢にも一部作用するものの)末梢にて気管支拡張など咳を鎮める作用を併せ持つ気道の末梢神経に作用して咳の反射を抑える「末梢性鎮咳成分」に分類できます。

特に空咳(乾性咳嗽)がつらい場合に有効です。

主な中枢性・末梢性鎮咳成分

| 分類 | 主な成分名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 中枢性(麻薬性) | コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩 | 鎮咳作用が強いが、依存性や便秘の副作用の可能性。12歳未満は使用禁止。 |

| 中枢性(非麻薬性) | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、ノスカピン | 非麻薬性の中枢性鎮咳成分で依存性はなく比較的安全です。人によっては軽い眠気やめまいが生じる場合もあります。 |

| 末梢性 | クロペラスチン塩酸塩、チペピジンヒベンズ酸塩 | 延髄の咳中枢に作用し咳を鎮める非麻薬性鎮咳成分です。抗ヒスタミン作用などで気管支拡張・鎮静効果もあり、痰の少ない咳に用いられます。 |

特にコデイン類を含む薬は効果が高い一方で注意も必要なため、薬剤師に相談の上で使用することが望ましいです。

たんを出しやすくする「去痰成分」

去痰成分は、気道に絡みついたたんを排出しやすくすることで、たんが絡む咳(湿性咳嗽)を和らげます。作用の仕方によっていくつかの種類に分けられます。

主な去痰成分の種類と働き

| 去痰成分の分類 | 主な成分名 | 主な働き |

|---|---|---|

| 気道粘液溶解薬 | L-カルボシステイン、エチルシステイン塩酸塩 | 粘り気の強いたんをサラサラにして、排出しやすくする。 |

| 気道粘液潤滑薬 | アンブロキソール塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩 | 気道表面の滑りを良くし、線毛運動を活発にしてたんを運び出す。 |

| 気道分泌促進薬 | グアイフェネシン | 気道からの分泌を促し、たんを薄めて出しやすくする。 |

複数の症状に対応する総合感冒薬との違い

総合感冒薬(かぜ薬)にも咳止めやたん切りの成分が含まれていることが多いですが、その他に熱を下げる成分(解熱鎮痛成分)や鼻水を抑える成分(抗ヒスタミン成分)なども配合されています。

咳やたん以外の症状(発熱、鼻水、頭痛など)がなく、咳が主な症状である場合は、鎮咳去痰薬を選んだ方が、不要な成分の摂取を避けられます。

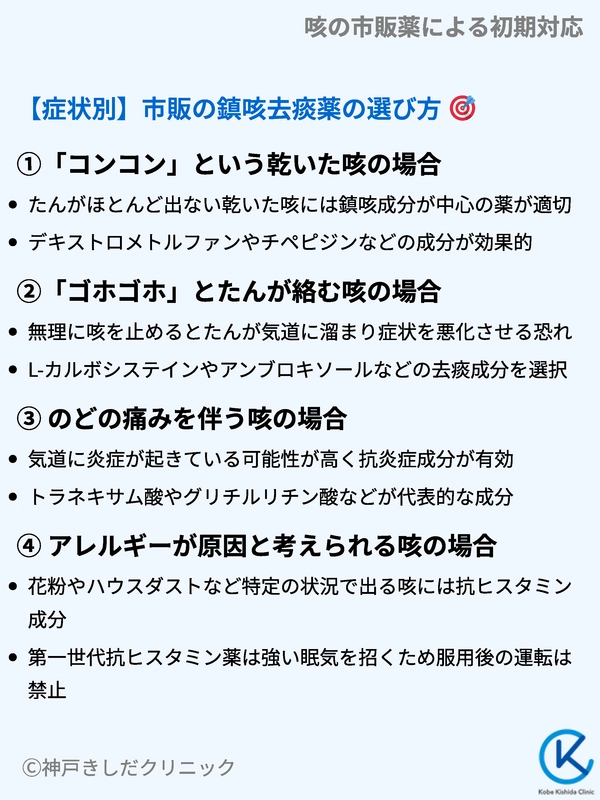

【症状別】市販の鎮咳去痰薬の選び方

咳の種類や伴う症状によって、適した市販薬の成分は異なります。ご自身の咳のタイプをよく観察して、薬選びの参考にしてください。

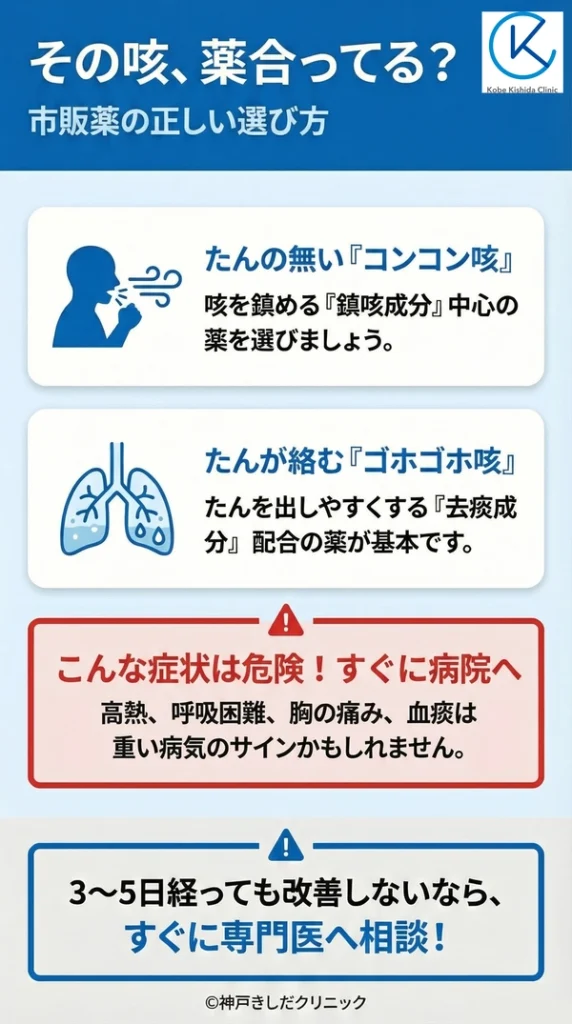

「コンコン」という乾いた咳の場合

たんがほとんど出ず、のどがイガイガするような乾いた咳(乾性咳嗽)が続く場合は、咳中枢の過剰な興奮を鎮めることが重要です。このタイプの咳には、「鎮咳成分」が中心の薬が適しています。

- デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

- チペピジンヒベンズ酸塩

- クロペラスチン塩酸塩

これらの成分は、咳の反射を抑えることで、体力を消耗させるつらい空咳を和らげます。特に夜間の咳で眠れない場合に有効です。

乾いた咳(空咳)に適した成分の例

| 成分系統 | 特徴 | 選ぶ際のポイント |

|---|---|---|

| 非麻薬性中枢性鎮咳成分 | 咳中枢に作用して咳を鎮める。依存性が低い。 | 一般的な咳止めとしてまず検討される成分。 |

| 末梢性鎮咳成分 | 気管支の緊張を和らげ、刺激を抑える。 | 気管支の炎症が気になる場合に。 |

「ゴホゴホ」とたんが絡む咳の場合

たんが絡んでゼロゼロ、ゴホゴホと音のするような湿った咳(湿性咳嗽)の場合は、無理に咳を止めると、たんが気道に溜まってしまい、かえって症状を悪化させることがあります。

この場合は、たんを排出しやすくする「去痰成分」が配合された薬を選ぶことが大切です。

たんが絡む咳に適した成分の例

| 成分系統 | 特徴 | 選ぶ際のポイント |

|---|---|---|

| L-カルボシステイン | たんの粘り気を調整し、正常な状態に近づける。 | 粘り気の強いたんが切れにくい場合に。 |

| アンブロキソール塩酸塩 | 気道に潤いを与え、たんを排出しやすくする。 | たんが気道に張り付いている感じがする場合に。 |

鎮咳成分と去痰成分が両方配合された薬もありますが、たんの排出を妨げないよう、去痰作用が主体の薬を選ぶのが基本です。

のどの痛みを伴う咳の場合

咳とともにのどの痛みがある場合は、気道に炎症が起きている可能性が高いです。抗炎症成分や殺菌成分、のどの粘膜を保護・修復する成分が含まれている薬が役立ちます。

トラネキサム酸やグリチルリチン酸などが代表的な抗炎症成分です。

アレルギーが原因と考えられる咳の場合

花粉やハウスダストなど、特定の状況で咳が出やすくなる場合は、アレルギー性の咳の可能性があります。この場合は、アレルギー反応を抑える「抗ヒスタミン成分」を含む薬が有効なことがあります。

ただし、抗ヒスタミン成分(第一世代)は強い眠気や集中力低下を招きます。服用後の車の運転・機械操作は避けてください。どうしても必要な場合は、眠くなりにくい第二世代抗ヒスタミン薬などへの変更を医師・薬剤師に相談してください。

市販薬を使用する際の注意点

市販薬は手軽に入手できますが、医薬品であることに変わりはありません。安全に効果を得るためには、いくつかの注意点を守ることが重要です。

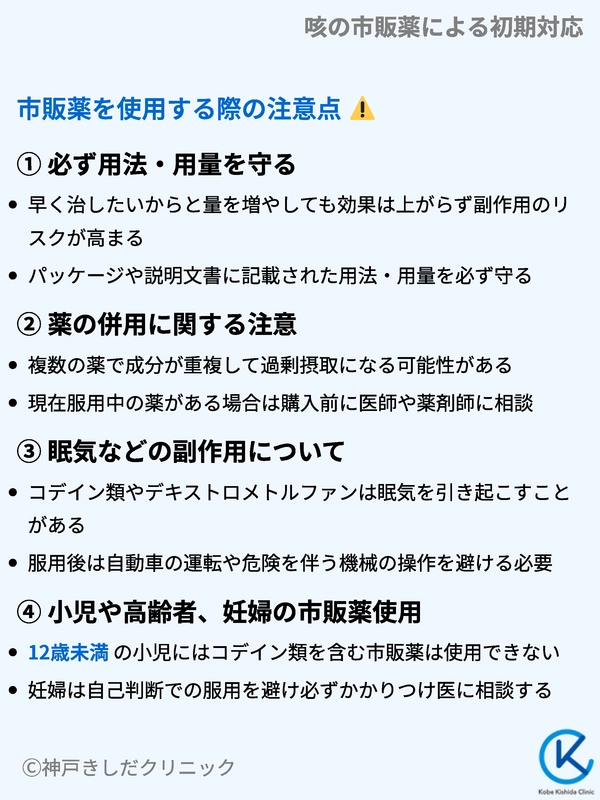

必ず用法・用量を守る

薬のパッケージや説明文書に記載されている用法・用量は、その薬が安全かつ効果的に働くように設定されています。

早く治したいからと量を増やしたり、回数を多くしたりすると、副作用のリスクが高まるだけで効果は上がりません。必ず定められた量を守って服用してください。

薬の併用に関する注意

複数の薬を同時に服用すると、成分が重複して過剰摂取になったり、互いの作用に影響を及ぼしたりする可能性があります。

特に総合感冒薬、アレルギー用の鼻炎薬、解熱鎮痛薬などには、咳止めと同じ成分が含まれていることがあるため注意が必要です。現在服用中の薬がある場合は、購入前に必ず医師や薬剤師に相談してください。

注意が必要な薬の併用例

| 鎮咳去痰薬の成分 | 併用に注意が必要な薬 | 理由 |

|---|---|---|

| 鎮咳成分全般 | 総合感冒薬、他の咳止め薬 | 成分が重複し、過剰摂取になる恐れがあるため。 |

| 抗ヒスタミン成分 | 鼻炎薬、睡眠改善薬、乗り物酔い止め | 眠気や口の渇きなどの副作用が強く出ることがあるため。 |

| コデイン類 | 一部の精神神経用薬、アルコール | 呼吸を抑制する作用が強まることがあるため。 |

眠気などの副作用について

咳止め薬の成分によっては、副作用として眠気を引き起こすことがあります。特に以下の成分を含む薬を服用した後は、自動車の運転や危険を伴う機械の操作は避ける必要があります。

- コデインリン酸塩水和物

- ジヒドロコデインリン酸塩

- デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

- クロルフェニラミンマレイン酸塩(抗ヒスタミン成分)

その他、口の渇き、便秘、胃の不快感などが見られることもあります。異常を感じた場合は服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。

小児や高齢者、妊婦の市販薬使用

小児、高齢者、妊婦・授乳中の方は、市販薬の使用に特に注意が必要です。使える成分が限られていたり、用量の調整が必要だったりします。

例えば、12歳未満の小児にはコデイン類を含む市販薬は使用できません。また、妊婦の方は自己判断での服用は避け、必ずかかりつけの医師に相談してください。

高齢者の方も、持病や他に服用している薬との兼ね合いがあるため、薬剤師への相談が大切です。

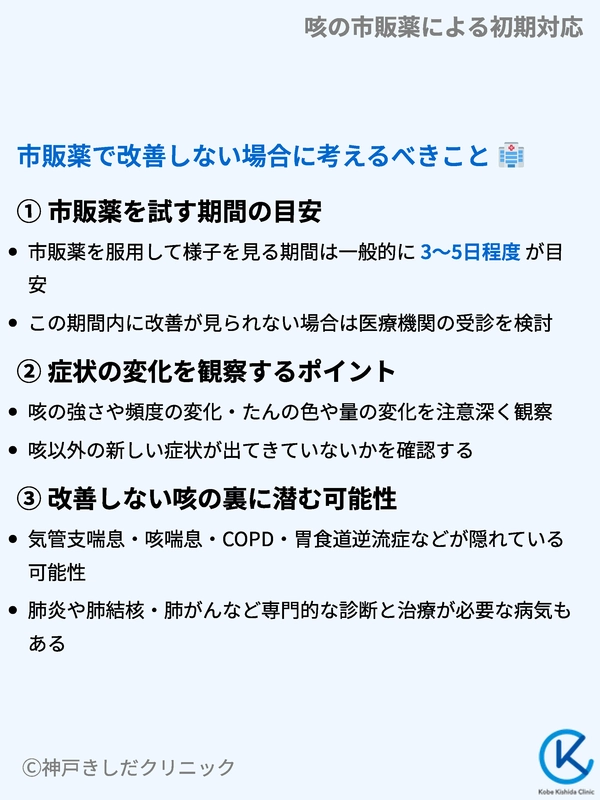

市販薬で改善しない場合に考えるべきこと

市販薬はあくまで初期対応です。一定期間使用しても効果が見られない場合は、別の対応を考える必要があります。

市販薬を試す期間の目安

市販薬を服用して様子を見る期間は、一般的に3~5日程度が目安です。風邪による一時的な咳であれば、この期間内に何らかの改善が見られることが多いです。

3~5日間服用しても症状が全く改善しない、あるいは咳が悪化していく場合は、市販薬での対応の限界と考え、医療機関の受診を検討してください。

症状の変化を観察するポイント

市販薬を使用している間は、ただ漫然と続けるのではなく、症状の変化を注意深く観察することが大切です。受診する際、医師に正確な情報を伝えることは、適切な診断につながります。

- 咳の強さや頻度はどう変わったか

- たんの色や量はどう変わったか(透明→黄色・緑色など)

- 咳以外の新しい症状が出てきていないか(発熱、息苦しさなど)

改善しない咳の裏に潜む可能性

長引く咳や市販薬が効かない咳の背景には、単なる風邪ではない病気が隠れている可能性があります。

例えば、気管支喘息、咳喘息、アトピー咳嗽、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、胃食道逆流症、さらには肺炎や肺結核、肺がんなどが原因で咳が続いていることもあります。

これらの病気は専門的な診断と治療が必要なため、早期の受診が重要です。

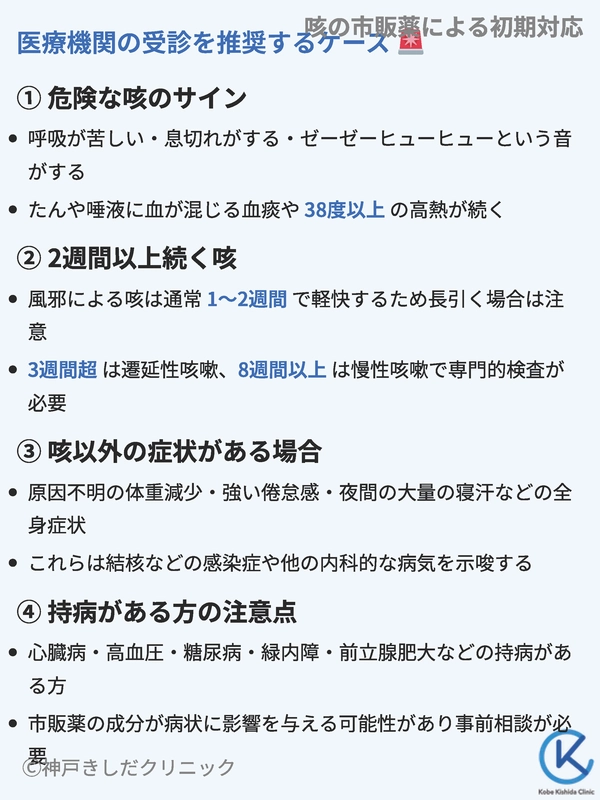

医療機関の受診を推奨するケース

市販薬でのセルフケアには限界があります。次のような症状が見られる場合は、速やかに医療機関(呼吸器科や内科)を受診してください。

危険な咳のサイン

以下のような症状は、重篤な病気の可能性を示すサインです。すぐに医療機関を受診する必要があります。

速やかな受診が必要な症状チェックリスト

| 症状 | 考えられる状態 |

|---|---|

| 呼吸が苦しい、息切れがする、ゼーゼー・ヒューヒューという音がする | 喘息発作、肺炎、気管支炎の悪化など |

| 胸や背中に痛みがある | 肺炎、気胸、心臓の病気など |

| たんや唾液に血が混じる(血痰) | 肺結核、肺がん、気管支拡張症など |

| 38度以上の高熱が続く | 肺炎、インフルエンザなど重い感染症 |

2週間以上続く咳

風邪による咳は通常1~2週間で軽快します。咳だけが2週間以上続く場合は、風邪以外の原因を考える必要があります。

特に3週間を超えて続く咳は「遷延性咳嗽」、8週間以上続く咳は「慢性咳嗽」と呼ばれ、専門的な検査や治療の対象となります。

咳以外の症状がある場合

咳に加えて、原因不明の体重減少、強い倦怠感、夜間の大量の寝汗などの全身症状を伴う場合も注意が必要です。これらは結核などの感染症や、他の内科的な病気を示唆していることがあります。

持病がある方の注意点

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、前立腺肥大などの持病がある方は、市販薬の成分によっては病状に影響を与える可能性があります。

例えば、一部の咳止め成分は血圧を上げたり、尿が出にくくなったりすることがあります。持病のある方は、市販薬を選ぶ前に必ずかかりつけ医や薬剤師に相談してください。

よくある質問

- Q鎮咳薬と去痰薬は一緒に使っても良いですか?

- A

多くの市販薬には、鎮咳成分と去痰成分が両方配合されています。ただし、たんの多い湿った咳の場合、強い鎮咳成分で無理に咳を止めると、気道にたんが溜まりやすくなることがあります。

基本的には、たんを出しやすくする去痰薬を優先し、咳がひどくて眠れないなど、生活に支障が出る場合に鎮咳成分を補助的に使うのが望ましいです。

どちらの症状がよりつらいかに合わせて薬を選ぶことが大切です。

- Q市販薬を飲んでも咳が止まりません。量を増やしても良いですか?

- A

自己判断で市販薬の量を増やすことは絶対にやめてください。用法・用量を超えて服用しても効果が高まるわけではなく、副作用のリスクが急激に高まり大変危険です。

市販薬を数日間、規定の用法・用量を守って使用しても症状が改善しない場合は、薬が合っていないか、市販薬では対応できない病気の可能性があります。

速やかに医療機関を受診してください。

- Q薬を飲むと眠くなるのはなぜですか?

- A

市販の咳止め薬や総合感冒薬に含まれる「抗ヒスタミン成分(特に第一世代)」や、一部の「鎮咳成分」(デキストロメトルファン、コデイン類など)には、中枢神経を抑制する作用があり、その影響で眠気が生じます。

眠気の強さには個人差がありますが、これらの成分を含む薬を服用した後は、自動車の運転や集中力を要する作業は避ける必要があります。

眠気が気になる場合は、これらの成分を含まない薬を選ぶか、薬剤師に相談してください。

- Q咳に効く漢方薬はありますか?

- A

はい、咳の症状緩和に用いられる漢方薬もあります。

例えば、たんが少なく乾いた咳には「麦門冬湯(ばくもんどうとう)」、たんが多くて切れにくい咳には「清肺湯(せいはいとう)」などが使われることがあります。

漢方薬は体質に合わせて選ぶことが重要なため、薬局の薬剤師や漢方に詳しい医師に相談することをお勧めします。

西洋薬の市販薬と同じく、長期間の自己判断での使用は避け、改善が見られない場合は医療機関を受診してください。

以上