「ゴホッ、ゴホッ」と湿った音のする咳が続くと、体力を消耗するだけでなく、周りの目も気になり、不安な気持ちになります。特に痰が絡むと、不快感が強く、何かの病気ではないかと心配になるでしょう。

この湿った咳は「湿性咳嗽(しっせいがいそう)」と呼び、体からの重要なサインの一つです。

この記事では、湿性咳嗽がなぜ起こるのか、その原因や痰の状態から考えられること、ご自身でできる対処法、そして医療機関を受診すべきタイミングについて、分かりやすく解説します。

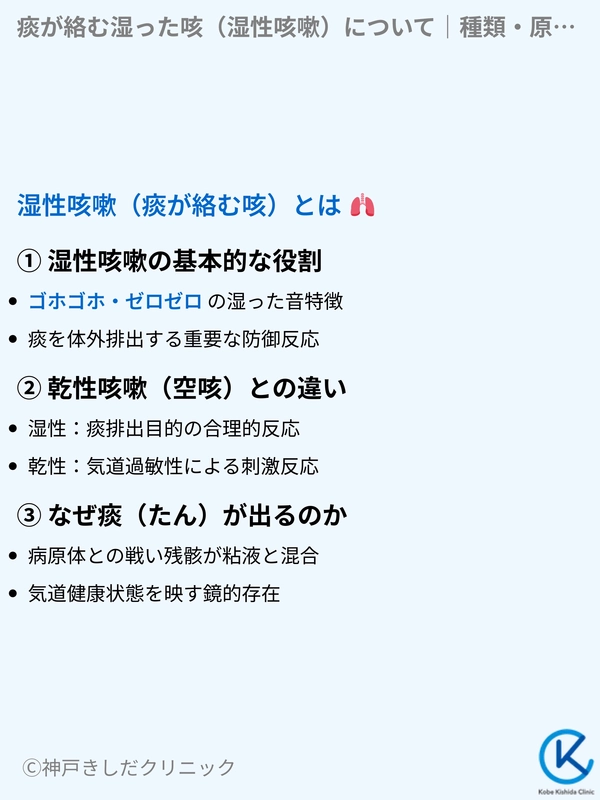

湿性咳嗽(痰が絡む咳)とは

湿性咳嗽は、一般的に「痰が絡む咳」や「湿った咳」と言われる症状です。これは、気道(空気の通り道)に過剰な分泌物、主に痰が存在し、それを体の外に排出しようとする防御反応です。

痰を伴うため、咳をすると「ゴホゴホ」「ゼロゼロ」といった湿った音が特徴です。一見するとつらい症状ですが、体にとっては異物を排除するための大切な働きをしています。

湿性咳嗽の基本的な役割

私たちの気道の表面は、粘液で覆われており、吸い込んだ空気中のウイルスや細菌、ホコリなどの異物を捕らえています。

そして、線毛という細かい毛の運動によって、異物を喉の方向へ運び、無意識のうちに飲み込んだり、痰として体外へ排出したりします。

しかし、ウイルス感染や炎症などによって気道がダメージを受けると、粘液の分泌量が急激に増え、痰が作られます。

湿性咳嗽は、この増えすぎた痰や、病原体を含む有害な分泌物を気道から取り除くための、重要な生体防御反応なのです。

乾性咳嗽と湿性咳嗽の比較

| 項目 | 湿性咳嗽(痰が絡む咳) | 乾性咳嗽(空咳) |

|---|---|---|

| 音の特徴 | ゴホゴホ、ゼロゼロ | コンコン、ケンケン |

| 痰の有無 | あり(多い) | なし(または少量) |

| 主な原因 | 感染症(かぜ、気管支炎など) | アレルギー、咳喘息、逆流性食道炎など |

乾性咳嗽(空咳)との違い

咳には湿性咳嗽の他に、「乾性咳嗽(かんせいがいそう)」があります。これは「空咳(からぜき)」とも呼ばれ、痰を伴わない、あるいは伴ってもごく少量の咳です。

「コンコン」「ケンケン」といった乾いた音が特徴で、気道そのものが刺激に過敏になっている状態で起こりやすい傾向があります。

咳喘息やアレルギー、薬の副作用などが原因となることもあり、湿性咳嗽とは原因や対処法が異なる場合が多いです。自分の咳がどちらのタイプかを知ることは、原因を探る上で最初の重要な手がかりとなります。

なぜ痰(たん)が出るのか

痰は、気道から分泌される粘液が、ウイルスや細菌の死骸、炎症によって剥がれ落ちた細胞、そしてホコリなどの異物と混ざり合ってできたものです。

健康な人でも少量の粘液は常に作られていますが、感染や炎症が起こると、体を守るために白血球などの免疫細胞が集まり、病原体と戦います。

この戦いの結果生じる残骸などが粘液と混ざることで、量が増え、色や粘り気がついた「痰」として認識されるようになります。つまり、痰は気道の健康状態を映す鏡のような存在と言えます。

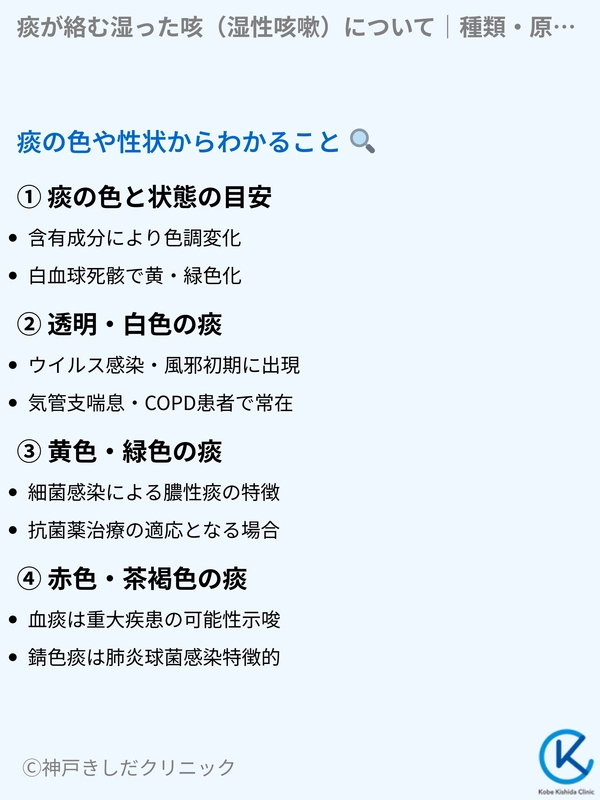

痰の色や性状からわかること

痰は、その色や粘り気(性状)によって、気道で何が起きているのかを推測する手がかりになります。毎日、痰の状態を観察することで、症状の変化や病気の可能性に気づくきっかけを得られます。

ただし、あくまで目安であり、自己判断で病気を特定するのは危険です。心配な場合は必ず医療機関に相談してください。

痰の色と状態の目安

痰の色は、含まれる成分によって変化します。白血球の死骸が多くなると黄色や緑色に、血液が混じると赤や茶色になります。

粘り気が強い場合は、気道が乾燥していたり、特定の細菌感染が原因であったりすることを示唆します。

痰の色から推測される主な状態

| 痰の色 | 主な状態 | 考えられる原因の例 |

|---|---|---|

| 透明・白色 | 非細菌性の炎症、気道分泌物の増加 | かぜの初期、気管支喘息、COPD |

| 黄色・緑色 | 細菌感染による炎症 | 急性気管支炎、肺炎、副鼻腔炎 |

| 赤色・錆色・茶褐色 | 気道からの出血 | 肺炎球菌性肺炎、肺がん、気管支拡張症 |

透明・白色の痰

泡立ったような透明または白色の痰は、ウイルス感染によるかぜの初期によく見られます。

また、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さんでは、気道が過敏になっているために、常にこのような痰が出ることがあります。

粘り気が強い白色の痰が出る場合は、アレルギー性の反応や、かび(真菌)が関与している可能性も考えます。

黄色・緑色の痰

黄色や緑色の膿のような痰(膿性痰)は、細菌感染のサインです。ウイルス感染に続いて二次的に細菌が増殖した場合や、初めから細菌が原因の気管支炎や肺炎でよく見られます。

これは、感染と戦った白血球(好中球)の死骸が多く含まれているためです。色の濃さだけで重症度は判断できませんが、このような痰が続く場合は、抗菌薬(抗生物質)による治療が必要になることがあります。

赤色・茶褐色の痰

痰に血が混じる状態を「血痰(けったん)」と呼びます。鮮やかな赤色の血が混じる場合は、気管支の粘膜が咳の刺激で傷ついたことによる一時的な出血が多いですが、注意が必要です。

錆びた釘のような色の「錆色痰(さびいろたん)」は肺炎球菌性肺炎に特徴的です。また、黒っぽい茶褐色の痰は、古い血液が混じっていることを示します。

血痰が続く場合や、量が多い場合は、気管支拡張症や肺がんなど、重大な病気が隠れている可能性もあるため、速やかに医療機関を受診することが重要です。

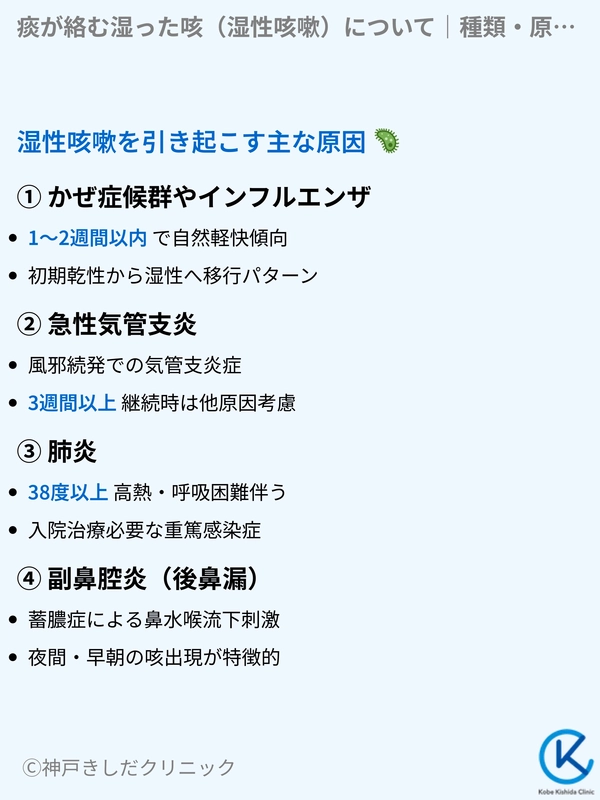

湿性咳嗽を引き起こす主な原因

湿性咳嗽は非常にありふれた症状であり、その原因の多くは一時的な感染症です。しかし、中には注意が必要な病気もあります。

ここでは、急に始まり、比較的短期間(通常3週間以内)で治まる湿性咳嗽の主な原因を解説します。

かぜ症候群やインフルエンザ

湿性咳嗽の最も一般的な原因は、ライノウイルスやコロナウイルスなどによる「かぜ症候群」です。初期は乾いた咳から始まり、数日経つとウイルスと戦った結果として生じる分泌物が増え、痰が絡む湿性咳嗽に変化することが多いです。インフルエンザウイルスによる感染でも、高熱や関節痛といった全身症状と共に、強い咳や痰が見られます。これらは通常、安静と対症療法で1〜2週間以内に改善に向かいます。

かぜ症候群における咳の変化

| 時期 | 咳のタイプ | 痰の状態 |

|---|---|---|

| 初期(1〜3日目) | 乾性咳嗽(空咳) | ほとんどないか、透明でサラサラ |

| 中期(3〜7日目) | 湿性咳嗽へ移行 | 白色〜黄色っぽく、粘り気が出る |

| 回復期(7日目以降) | 咳は徐々に減少 | 痰が切れやすくなり、量が減る |

急性気管支炎

急性気管支炎は、主にウイルス感染によって気管支に炎症が起こる病気です。かぜに続いて発症することが多く、しつこい湿性咳嗽が主な症状となります。

はじめは透明だった痰が、黄色や緑色の膿性痰に変わることもあります。発熱を伴うこともありますが、通常は自然に回復します。

ただし、咳が3週間以上続く場合は「遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)」と呼び、他の病気の可能性も考える必要があります。

肺炎

肺炎は、肺の中にある「肺胞」という小さな袋に、細菌やウイルスなどが感染して炎症を起こす病気です。

急性気管支炎よりも症状が重くなることが多く、38度以上の高熱、強い咳、膿性の痰、そして息苦しさや胸の痛みなどを伴います。

高齢者や基礎疾患のある方では、典型的な症状が出にくく、なんとなく元気がない、食欲がないといった状態から発見されることもあります。

肺炎は入院治療が必要になることもあるため、疑わしい場合はすぐに医療機関を受診してください。

副鼻腔炎(後鼻漏)

意外な原因として、鼻の病気である副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)があります。

副鼻腔でつくられた膿を含んだ鼻水が、喉の方へ流れ落ちる「後鼻漏(こうびろう)」という状態になると、それが刺激となって湿性咳嗽を引き起こします。

特に、日中よりも横になる夜間や早朝に咳が出やすいのが特徴です。鼻づまりや色のついた鼻水、頭痛や顔面の痛みを伴う場合は、副鼻腔炎が咳の原因である可能性が高いと考えます。

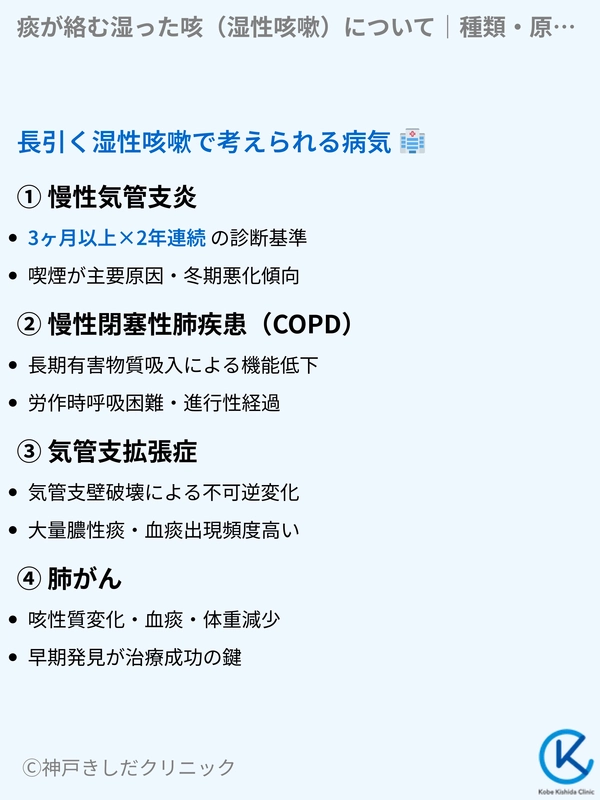

長引く湿性咳嗽で考えられる病気

3週間以上続く咳を「遷延性咳嗽」、8週間以上続く咳を「慢性咳嗽」と呼びます。単なるかぜや急性気管支炎であれば、咳は徐々に改善しますが、長引く場合は背景に慢性的な病気が隠れている可能性があります。

ここでは、長引く湿性咳嗽の原因となる代表的な病気を紹介します。

慢性気管支炎

慢性気管支炎は、気管支の炎症が長く続く状態で、主な原因は喫煙です。1年のうち3ヶ月以上、湿性咳嗽と痰が続く状態が2年以上連続する場合に診断されます。

気道の粘液分泌が常に過剰な状態となり、少しの刺激でも咳や痰が出やすくなります。喫煙者の方で、冬になると咳や痰が悪化するという場合は、この病気の可能性があります。

喫煙と気道の関係

| 喫煙の影響 | 気道で起こること |

|---|---|

| 線毛運動の低下 | 痰を排出する力が弱まる |

| 粘液産生の増加 | 痰の量が増え、気道が狭くなる |

| 気道の慢性的な炎症 | 咳や痰が常に続く状態になる |

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

COPDは、タバコの煙などの有害物質を長期間吸い込むことで、肺に炎症が起き、呼吸機能が低下していく病気です。慢性気管支炎と、肺胞が破壊される肺気腫が合わさった状態を指します。

主な症状は、長引く湿性咳嗽と痰、そして体を動かしたときの息切れ(労作時呼吸困難)です。

ゆっくりと進行するため、初期は気づかれにくく、「年のせい」と思われがちですが、治療せずに放置すると、在宅酸素療法が必要になることもあります。

気管支拡張症

気管支拡張症は、気管支の壁が壊れて、筒状または袋状に広がってしまった状態です。広がった部分に細菌が感染しやすく、膿性の痰が大量に出るのが特徴です。

一度拡張した気管支は元に戻らないため、感染を繰り返すたびに症状が悪化します。特定の体位(例えば、朝起きて体を前に倒した時など)をとると、溜まっていた痰が一度にたくさん出ることもあります。

血痰を伴うことも少なくありません。

肺がん

長引く咳は、肺がんのサインである可能性も否定できません。特に、喫煙歴のある方や、咳の性質が変わってきた、血痰が出る、胸痛や体重減少があるといった場合は注意が必要です。

肺がんは初期には症状が出にくいことが多いため、咳が唯一の症状であることもあります。心配な症状が続く場合は、自己判断せず、必ず専門医に相談することが重要です。早期発見が治療の鍵となります。

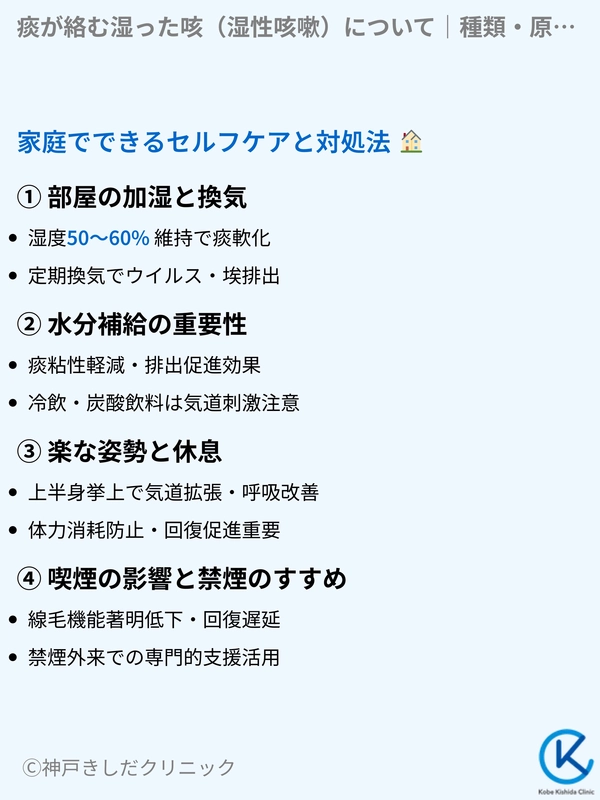

家庭でできるセルフケアと対処法

湿性咳嗽の症状を和らげ、回復を助けるためには、医療機関での治療と並行して、ご自身でできるセルフケアも大切です。ここでは、痰を出しやすくし、体の負担を減らすための具体的な方法を紹介します。

部屋の加湿と換気

空気が乾燥していると、気道の粘膜も乾燥し、痰が硬くなって出しにくくなります。加湿器を使用したり、濡れたタオルを室内に干したりして、部屋の湿度を50〜60%程度に保つように心がけましょう。

適度な湿度は、気道の粘膜を保護し、線毛の働きを助けます。また、室内の空気をきれいに保つために、定期的な換気も忘れないようにしてください。

快適な室内環境のポイント

| 項目 | 目安 | 理由 |

|---|---|---|

| 湿度 | 50〜60% | 気道の乾燥を防ぎ、痰を柔らかくする |

| 温度 | 20〜25℃ | 体温の消耗を防ぎ、快適に過ごせる |

| 換気 | 1〜2時間に1回 | ウイルスや埃を排出し、新鮮な空気を取り込む |

水分補給の重要性

痰の粘り気を和らげ、排出しやすくするためには、十分な水分補給がとても重要です。こまめに水や白湯、麦茶などを飲むようにしましょう。体を温める効果のある、しょうが湯なども良いでしょう。

ただし、冷たい飲み物や炭酸飲料は気道を刺激することがあるため、避けた方が無難です。アルコールやカフェインの多い飲み物には利尿作用があり、かえって脱水を招く可能性があるので注意が必要です。

- 水、白湯

- 麦茶、ハーブティー(カフェインレス)

- 経口補水液(食事がとれない時)

- 薄めたスポーツドリンク

楽な姿勢と休息

咳は非常に体力を消耗します。症状があるときは、無理をせず、ゆっくりと体を休めることが回復への近道です。

夜、咳で眠れない場合は、上半身を少し高くして寝ると、気道が広がり呼吸が楽になることがあります。クッションや枕を背中に当てて、少し起き上がった姿勢を試してみてください。

喫煙の影響と禁煙のすすめ

タバコの煙は、気道を刺激し、線毛の働きを著しく低下させます。湿性咳嗽があるときに喫煙を続けることは、症状を悪化させ、回復を遅らせる大きな原因となります。

また、慢性気管支炎やCOPD、肺がんなど、多くの呼吸器疾患の最大のリスク因子でもあります。ご自身の健康のため、そして周りの人への受動喫煙を防ぐためにも、禁煙を強く勧めます。

禁煙は難しいものですが、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることもできます。

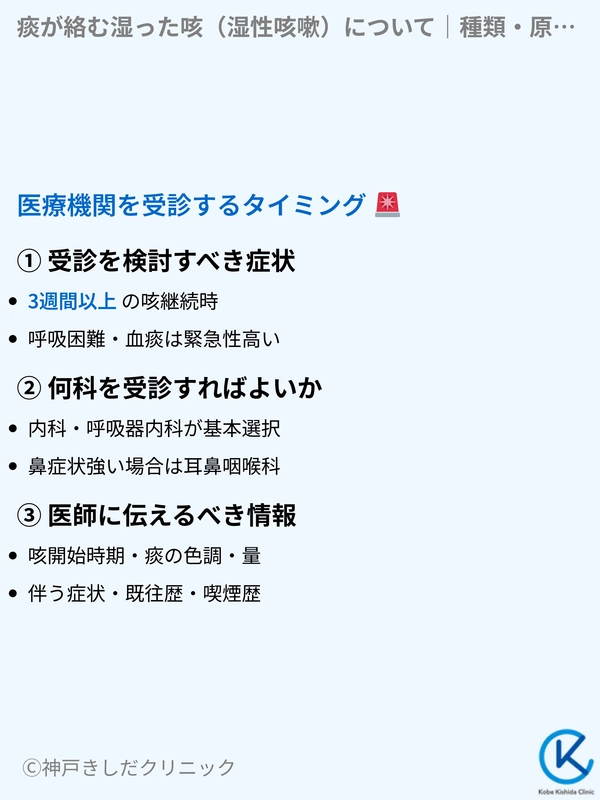

医療機関を受診するタイミング

多くの湿性咳嗽は自然に軽快しますが、中には専門的な診断や治療が必要なケースもあります。どのタイミングで病院へ行けばよいのか、迷う方も多いでしょう。

ここでは、受診を検討すべき目安について具体的に解説します。

受診を検討すべき症状

以下のような症状が見られる場合は、単なるかぜではない可能性や、症状が重くなっているサインかもしれません。早めに医療機関を受診することを検討してください。

特に、呼吸困難や血痰は緊急性が高い場合があります。

主な受診の目安

| 症状 | 考えられること |

|---|---|

| 咳が3週間以上続く | 慢性的な病気の可能性 |

| 息苦しさ、呼吸困難がある | 肺炎、COPDの悪化、気管支喘息発作など |

| 胸に痛みがある | 肺炎、胸膜炎、心臓の病気の可能性 |

| 血痰が出る | 気管支拡張症、肺がんなどの可能性 |

| 38℃以上の高熱が続く | 重い感染症(肺炎など)の可能性 |

何科を受診すればよいか

咳や痰の症状で最初に受診する科としては、一般的に内科、あるいは呼吸器内科が適しています。かかりつけのクリニックがあれば、まずはそこで相談するのが良いでしょう。

鼻づまりや色のついた鼻水など、鼻の症状が強い場合は、耳鼻咽喉科の受診も選択肢になります。診断の結果、より専門的な検査や治療が必要と判断された場合は、適切な専門医を紹介してもらえます。

医師に伝えるべき情報

正確な診断のためには、ご自身の症状をできるだけ詳しく医師に伝えることが重要です。受診する前に、以下の項目について整理しておくと、診察がスムーズに進みます。

メモに書いて持参するのも良い方法です。

医師への伝達事項リスト

| 項目 | 伝える内容の例 |

|---|---|

| 咳の始まった時期 | 「5日前から」「3週間前から」など |

| 咳の性質 | 「痰が絡む湿った咳」「夜間にひどくなる」など |

| 痰の色や量 | 「黄色で粘り気がある」「朝方にたくさん出る」など |

| 伴う症状 | 「熱は38.5℃」「息をすると胸が痛い」「鼻水、鼻づまり」など |

| 既往歴・喫煙歴 | 「喘息の持病がある」「1日20本を30年間喫煙」など |

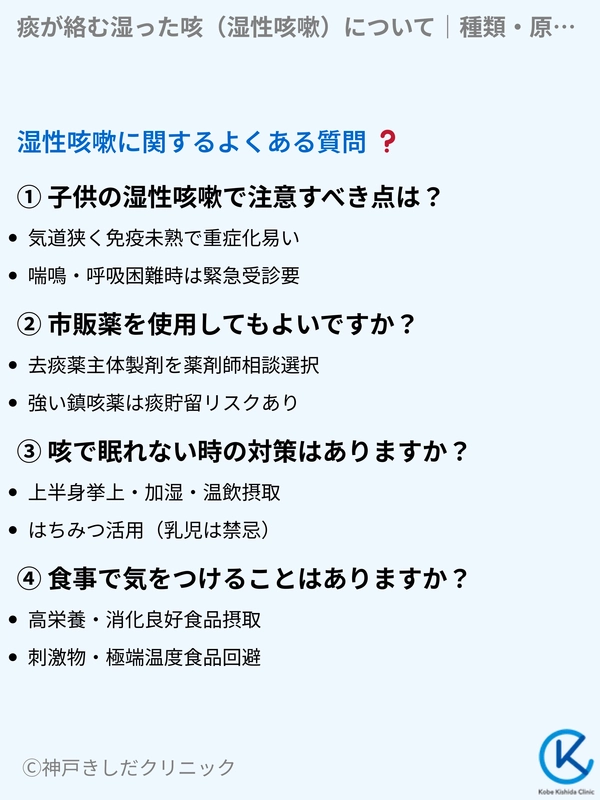

湿性咳嗽に関するよくある質問

ここでは、湿性咳嗽に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q子供の湿性咳嗽で注意すべき点は?

- A

子供は大人に比べて気道が狭く、免疫機能も未熟なため、咳の症状が重くなりやすい傾向があります。

特に、ヒューヒュー、ゼーゼーといった喘鳴(ぜんめい)が聞こえる場合や、呼吸が速い、肩で息をしている、顔色が悪いといった場合は、RSウイルス感染症やクループ症候群、気管支喘息発作などの可能性があり、緊急の対応が必要です。

また、長引く湿性咳嗽は副鼻腔炎が原因であることも多いです。いずれにしても、子供の咳が続く場合は、早めに小児科を受診してください。

- Q市販薬を使用してもよいですか?

- A

市販の咳止め薬には、痰を出しやすくする成分(去痰薬)を含むものと、咳中枢に作用して咳を強力に鎮める成分(鎮咳薬)を含むものがあります。

湿性咳嗽は、痰を排出するための体の防御反応なので、安易に強い鎮咳薬を使用すると、かえって痰が気道に溜まり、症状を悪化させる可能性があります。

市販薬を選ぶ際は、薬剤師に相談し、「去痰薬」が主体のものを選ぶのが基本です。

ただし、症状が長引く場合や、気になる症状がある場合は、自己判断で薬を続けるのではなく、医療機関を受診することが重要です。

主な市販薬の成分

成分の種類 主な作用 湿性咳嗽への適性 去痰薬 痰を柔らかくしたり、気道粘液の分泌を促して痰を出しやすくする 適している 鎮咳薬 脳の咳中枢に作用し、咳反射を抑制する 使用は慎重に(痰の排出を妨げる可能性)

- Q咳で眠れない時の対策はありますか?

- A

夜間に咳がひどくなるのはつらいものです。まず、前述したように、上半身を少し高くして寝る姿勢を試してみてください。

枕元に加湿器を置いたり、温かい飲み物を飲んで喉を潤したりするのも効果的です。

はちみつには喉の炎症を和らげる効果があると言われており、1歳以上の子供や大人であれば、スプーン一杯のはちみつをなめるか、お湯に溶かして飲むのも良い方法です(※1歳未満の乳児には、乳児ボツリヌス症のリスクがあるため、はちみつは絶対に与えないでください)。

それでも改善しない場合は、咳の原因に応じた治療が必要ですので、医師に相談してください。

- Q食事で気をつけることはありますか?

- A

咳で体力を消耗しているときは、消化が良く、栄養価の高い食事を心がけることが大切です。特に、タンパク質やビタミンA、ビタミンCは、体の抵抗力を高め、粘膜を健康に保つのに役立ちます。

具体的には、卵、豆腐、鶏肉、緑黄色野菜、果物などをバランスよく摂ると良いでしょう。

香辛料の強い刺激物や、熱すぎるもの、冷たすぎるものは、喉を刺激して咳を誘発することがあるため、避けた方が無難です。

以上